Psychologie – eine Wissenschaft des »gestörten Weltbezugs«?

Gerhard Benetka & Thomas Slunecko

Journal für Psychologie, 31(1), 38–58

https://doi.org/10.30820/0942-2285-2023-1-38 CC BY-NC-ND 4.0 www.journal-fuer-psychologie.de»… man muss diese versteinerten Verhältnisse dadurch zum Tanzen zwingen, dass man ihnen ihre eigene Melodie vorsingt.«

(Karl Marx, Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie)

Zusammenfassung

Davon ausgehend, dass die psychologische Forschung nur wenig alltagstaugliches Wissen hervorzubringen vermag, wird im ersten Teil des Textes das naturwissenschaftliche Selbstverständnis des Faches einer prinzipiellen Kritik unterzogen: Weil das Weltbild der Naturwissenschaften letztlich auf der Abstraktion von personalen Bezügen basiert, entstehen für eine sich als Naturwissenschaft verstehende Psychologie notwendigerweise Schwierigkeiten, sinnstrukturiertes Alltagshandeln adäquat zu erfassen. Dies wird in der Folge erkenntnistheoretisch argumentiert. Mit der Durchsetzung des naturwissenschaftlichen Weltbilds geht die Durchsetzung einer Erkenntnistheorie einher, die wir mit Dreyfus und Taylor als vermittlungsgebunden bezeichnen: Die physikalische Welt wird erkannt, indem wir sie mental repräsentieren. In der Folge wird gezeigt, dass und wie die gegenwärtig das Fach dominierende kognitiv-neurowissenschaftliche Psychologie sich diesem epistemologischen und ontologischen Dualismus verbunden hat. Gegen diese epistemologischen Vorannahmen der Mainstream-Psychologie wird mit Bezug auf Heidegger und Merleau-Ponty für ein nicht-dualistisches Grundverständnis plädiert, das von einer unmittelbaren Eingebundenheit der Menschen in die Welt, in der sie »leben, weben und sind«, ausgeht. Am Schluss wird eine Art Synthese angedeutet: Der Repräsentationalismus ist zur Beschreibung von Situationen geeignet, bei denen wir uns angesichts von Störungen aus unserer Alltagsverhaftetheit, aus einem ursprünglichen Engagiert-Sein mit der Welt lösen und unser Verhältnis zur Welt neu adjustieren. Die Reflexion dieses Vorgangs vermag die lebensweltlichen Voraussetzungen unserer alltäglichen Handlungsvollzüge sichtbar zu machen – ohne dabei jedoch den gestörten Weltbezug epistemologisch auf Dauer stellen zu müssen.

Schlüsselwörter: Psychologiekritik, Phänomenologie, Kontakttheorie, Erkenntnistheorie, mentale Repräsentation, Dualismus, Heidegger, Merleau-Ponty

Summary

Psychology – A Science of a Distorted World Relation?

Departing from the fact that psychological research can produce only limited knowledge that is useful in everyday life, the first part of the article subjects the natural scientific self-conception of the discipline to a fundamental critique: Since the world view of the natural sciences is ultimately based on the exemption of first-personal reference, any psychology that sees itself as a natural science, inevitably has difficulties to adequately understand meaning-structured everyday action. Subsequently, this is discussed from an epistemological point of view. The establishment of the natural-scientific view of the world is accompanied by the establishment of a ›mediational‹ theory of knowledge (in the sense of Dreyfus and Taylor), according to which we recognise the physical world by representing it mentally. We then demonstrate that and how today’s dominant cognitive-neuroscientific strand of psychology is imbued with this epistemological and ontological dualism. Against these epistemological presuppositions of mainstream psychology and with reference to Heidegger and Merleau-Ponty, a case is made for a non-dualistic basic understanding that has at its starting point our immediate involvement in the world in which we ›live and move and have our being‹. In conclusion, we hint at a tentative synthesis: Representationalism is suitable for describing situations in which – in the face of disruptions – we detach ourselves from our original being involved with, our being embedded in the world, in order to readjust our relationship with the world. Reflecting on this process may serve to render visible lifeworldly preconditions of our everyday actions – but without the necessity to epistemologically solidify the disrupted reference to the world.

Keywords: critique of psychology, phenomenology, contact theory, theory of knowledge, mental representation, dualism, Heidegger, Merleau-Ponty

(1)

In Zeiten, in denen bei uns in Österreich der Zugang zum Studium der Psychologie noch nicht beschränkt gewesen war, erfreuten sich Lehrende an einem kleinen Bonmot: Unter den vielen schlechten Motiven, Psychologie zu studieren, sei eines das allerschlechteste: nämlich zu glauben, man könnte in der wissenschaftlichen Psychologie etwas über sich selbst erfahren. Daraus wurde tatsächlich ein pädagogisches Programm gemacht: Es galt, den jungen Leuten diese Flausen auszutreiben: dass diese Wissenschaft etwas zu tun haben könnte mit ihrem wirklichen Leben.1 Und tatsächlich ist wohl vielen von denen, die damals das Fach zu studieren begonnen hatten, bald schon klar geworden, dass die Psychologie in Bezug auf die alltäglichen Anforderungen, ein halbwegs unbeschadetes Leben in einer beschädigten Welt zu führen, wenig beizutragen hat. Nach der Umstellung auf das Bologna-System und der Einführung von Auswahlverfahren findet sich der Insider-Scherz von damals nun sogar in eine offizielle Darstellung des Studiums aufgenommen: Im Psychologiestudium, so heißt es zum Beispiel im Wintersemester 2017/18 im Leitfaden zum Bachelor-Studium an der Fakultät für Psychologie in Wien,

»geht es nicht darum, eine bessere Kenntnis von sich selbst oder seinen Mitmenschen zu erlangen oder andere, als ›Laienpsychologie‹ verstandene Fertigkeiten zu erwerben. Sie [als Studierende] werden also z. B. nicht lernen, Ihre Mitmenschen ›zu analysieren‹ oder ›zu manipulieren‹. Das Studium ist keine Plattform zur Selbstfindung oder Vermittlung dieser Fertigkeiten, sondern Basis einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit verschiedenen psychologischen bzw. nach heutigem Verständnis für die Psychologie als Wissenschaft relevanten Themen!« (Leitfaden zum BA-Studium an der Wiener Fakultät für Psychologie WS 2017/18, 6)

Woher kommt diese feindlich-verächtliche Frontstellung zur Alltagspsychologie? Woher diese Abwertung der Beschäftigung mit sich selbst, die man gleich auch mit »Analysieren« und »Manipulieren« der Mitmenschen in eins setzt? Was ist so verwerflich daran, sich mit lebensweltlichen Problemlagen und ihrer Bewältigung im Alltag zu befassen? Soll das heißen, dass das, was die »einfachen« Menschen Psychologie nennen, die wissenschaftliche Psychologie nicht interessieren darf? Die Art und Weise, wie sich die Menschen ihr Tun und Lassen selbst erklären, wie sie handeln, ja wie sie leben, wie sie ihrem Handeln und ihrem Leben Sinn verleihen – alles das soll nicht Gegenstand einer wissenschaftlichen Psychologie sein? Wenn aber die wissenschaftliche Psychologie nichts mit konkreten Menschen in ihrer konkreten Lebenswelt zu tun haben will, womit will sie es stattdessen zu tun haben? Wovon handelt diese Psychologie? Wenn nicht von »wirklichen« Menschen – wovon dann?

Es ist kein Zufall, dass der rasante Aufstieg der Psychologie in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts gerade auch mit einem innerhalb der Disziplin geäußerten Unbehagen Hand in Hand geht. Die Artikulation von Kritik wirkte in der deutschsprachigen Psychologie – in welchem anderen Fach hat es so etwas gegeben? – sogar schulenbildend. Die als »bürgerliche« Wissenschaft erkannte Psychologie wurde vor allem in Bezug auf ihre experimentelle Grundlagenforschung dekonstruiert. In der Methodologie der nomologischen Psychologie müsse jedes konkrete Individuum, das heißt der Einzelne in seinen wirklichen Lebensbezügen, hinter der geschichtslosen Maske der »organismischen« Versuchsperson verschwinden. Holzkamps mittlerweile 50 Jahre alte Analyse über die verborgenen anthropologischen Voraussetzungen der experimentalpsychologischen Forschung gehört noch immer zu dem Besten, was bislang dazu geschrieben wurde (Holzkamp 1972). Die Kritik an den korrelationsstatischen Verfahren, wie sie zum Beispiel in der klinischen Psychologie verwendet werden, ist dagegen weit weniger elaboriert ausgearbeitet: Als Grundtenor lässt sich festhalten, dass die Aussagen, die diese Art Forschung produziert, das Verhalten von Gruppen adressiere und daher über den konkreten Einzelfall, der in der praktischen Arbeit interessiert, kaum Relevantes zu sagen habe. Wir wollen in unserem Essay nach für beide »Wissenskulturen« (für die Grundlagenforschung und die angewandte Forschung) letztlich Grundlegendem fragen: nach den erkenntnisleitenden Bedingungen der Möglichkeit einer wissenschaftlichen Psychologie, die trotz eines ständig wachsenden Forschungsoutputs kaum alltagstaugliches Wissen produziert. Alltagstauglich meinen wir im buchstäblichen Sinn: Was uns, die beiden Autoren, als wissenschaftlich sozialisierte Psychologen in der Psychologie nun schon seit Jahren umtreibt, ist der Umstand, dass man sich in den Kategorien unserer wissenschaftlichen Psychologie wie in einer fremden, und wir meinen, wie in einer falschen Welt fühlt (Benetka und Slunecko 2019; Slunecko und Benetka 2022).

(2)

Wir sitzen in Thomas’ Studio. Thomas steht auf und holt von seinem Schreibtisch ein Buch. Es hat den Anschein, dass das eine sinnvolle Handlung ist. Was aber bedeutet in diesem Zusammenhang sinnvoll? Sinnvoll heißt, dass es für diese Handlung eine Begründung gibt. »Warum tust du das?« – »Weil ich dir ein Zitat von X zeigen werde.« Thomas aber könnte auch sagen: »Weil eine Kuh Primzahlen gebiert.« »Weil eine Kuh Primzahlen gebiert« ist eine unsinnige Begründung. Unsinnig heißt, dass es eine für die gegebene Situation unmögliche Beschreibung ist. Für ein und dieselbe Situation gibt es – unabhängig davon, was Thomas tatsächlich sagt – viele verschiedene, wenn auch wohl nur eine begrenzte Anzahl möglicher Beschreibungen. Zum Beispiel: weil er zeigen will, dass er etwas besser erinnert, als ich es erinnern kann. Sinnvoll ist eine Beschreibung, wenn sie von den Akteuren in einer Situation, auch von Akteuren, die nur als Beobachter agieren, als eine für die Situation sinnvolle Begründung akzeptiert wird. Wir sehen sofort, worauf unser Beispiel hinführt: dass die Akteure in einem ihnen gemeinsamen Rahmen, vor einem gemeinsamen Hintergrund agieren, der ihnen ihre eigenen Handlungen wechselseitig verständlich macht. Der Rahmen besteht schon, bevor die Akteure handeln: Er legt gleichsam fest, wie in einer bestimmten Situation gehandelt werden kann.

Was soll dieses Beispiel zeigen? Wir verwenden zur Beschreibung der Situation Begriffe, die im Weltbild der Naturwissenschaften ganz offenbar nicht zu lokalisieren sind. Es gibt dort Ursachen, keine Gründe. Der Sinn, sagt Wittgenstein im Tractatus, ist außerhalb der Welt – außerhalb der physikalischen Welt (Wittgenstein 1984 [1922]; 6.41, 82). Thomas verhält sich in dieser oder jener Weise, sein Verhalten gilt im naturwissenschaftlichen Sinn als erklärt, wenn die Ursachen aufgedeckt sind, durch die dieses Verhalten bedingt ist. Fragen wir hingegen nach Gründen, dann setzen wir voraus, dass Thomas, der sich so und nicht anders verhält, in seinem Verhalten frei ist in dem Sinne, dass er sich in dieser Situation auch anders hätte verhalten können, das heißt, sein Verhalten ist nicht durch äußere oder innere Umstände erzwungen. Wir sprechen in diesem und nur in diesem Zusammenhang von Handeln. Für menschliche Wesen, die wir, weil sie eben auch anders hätten handeln können, für ihr Handeln verantwortlich halten, reservieren wir die Bezeichnung Personen. Organismen, menschliche Wesen, Individuen etc. verhalten sich, nur Personen handeln. Personen sind im naturwissenschaftlichen Weltbild nicht lokalisiert. Das moderne naturwissenschaftliche Weltbild ist entstanden, indem es die Welt aus der Bewegung und relativen Lage von Punktteilchen zueinander konstruiert – eine Konstruktion, die eben ohne die Kategorien Sinn, Normen oder Intention, ohne Geist und Freiheit auskommt (Esfeld 2019). Dies scheint uns das Grundmerkmal des naturwissenschaftlichen Weltbilds zu sein – das, was es von der auf der Alltagserfahrung basierenden Welt, in der wir tatsächlich leben, unterscheidet: dass die Ontologie des naturwissenschaftlichen Weltbilds von jedweden personalen Bezügen absieht. Man kann sogar sagen, dass das naturwissenschaftliche Weltbild aus der Elimination jedweder personalen Bezüge hervorgegangen ist. Es entsteht durch Abstraktion.

(3)

Die Durchsetzung des naturwissenschaftlichen Weltbilds ist verbunden mit der Durchsetzung einer ihm entsprechenden Erkenntnistheorie. Descartes Anliegen ist es, dem aus der antiken Tradition überkommenen Skeptizismus den Garaus zu machen. Das gelingt ihm, indem er eine Innenwelt immaterieller Bewusstseinszustände von einem Außen, einer blind den Gesetzen der Mechanik folgenden Körperwelt abtrennt. Die Strategie ist verwickelt, sie lässt sich in eine Drei-Schritt-Folge auflösen: Erstens die Isolation von Entitäten (»Ideen«), deren Existenzmodus ausschließlich darin besteht, dass sie uns in einem »Innenraum« gegeben sind. Zweitens der Anspruch, dass das in dieser Art von der materiellen Welt entbundene Denken Gewissheit beanspruchen kann. Drittens vermag sich der Blick auf dieser (vermeintlich!) gesicherten Grundlage wieder zurückzuwenden auf das, was zuvor abgetrennt wurde: auf die Welt des körperlich Existierenden.

Die Frage, die sich stellt, ist, wie sich die beiden Sachen – die res cogitans und die res extensa – zueinander verhalten. Und zwar in epistemologischer Hinsicht, das heißt in Bezug auf die Beziehung zwischen dem erkennenden Subjekt und der Welt; und dann in ontologischer Hinsicht, das heißt in Bezug auf die Beziehung der beiden Seinsbereiche zueinander (Habermas 2019, 128). Zunächst zur epistemologischen Konsequenz der neuen Subjektphilosophie: »Ich bin sicher«, schreibt Descartes (zit. nach Dreyfus und Taylor 2016, 12), »dass ich von dem, was außerhalb meiner selbst ist, keine Erkenntnis haben kann außer durch Vermittlung der Ideen in meinem Inneren«. Unser Erkennen ist auf etwas bezogen, was außerhalb von uns ist, während die Zustände oder Vorgänge, die uns das Erkennen ermöglichen, ihren Ort in uns haben. Mit Dreyfus und Taylor wollen wir diese Form der Erkenntnisbeziehung als »vermittlungsgebunden« bezeichnen. In einer vermittlungsgebundenen Erkenntnistheorie ist etwas »richtig« erkannt, wenn – dem heutigen Sprachgebrauch gemäß – die innere Repräsentation mit dem Außen, das repräsentiert werden soll, korrespondiert. Wir wollen kurz innehalten, um die logische Konsequenz dieser Konstruktion zu verstehen: Denn das Außen ist ohne Vermittlung nicht zu erreichen, was miteinander abgeglichen werden kann, ist daher nicht ein Innen mit einem Außen, sondern bloß: Repräsentation mit Repräsentation. Weil in diesem Bild das Subjekt in seinem Erkennen nicht in direkten Kontakt mit der Welt gelangen kann, bezeichnen Dreyfus und Taylor dieses Bild auch als »desengagiert«.

Jetzt zum ontologischen Aspekt der Innen-Außen-Beziehung: Völlig zu Recht konstatiert Prinzessin Elisabeth von der Pfalz, mit der Descartes in den Jahren 1643 bis 1647 regelmäßig korrespondiert, dass sie nicht verstehe, »wie die immaterielle Seele einen Körper zu bewegen vermöge und wie seelisches Tun und Leid ›im Körper‹ vor sich gehen« (zit. n. Waldenfels 2019, 291). Nach Descartes ist der lebende Körper eine perfekte Maschine, die nach den Gesetzen der Mechanik funktioniert. Das paradoxe Bild von den Menschen als denkenden Automaten erweist sich als nicht auflösbar – das Körper-Geist-Problem ist sozusagen die Narbe der dualistischen Spaltung der Welt, mit der mit Descartes das neuzeitliche Philosophieren ansetzt. Zu den Problemen, die sie erzeugt, zählt nicht zuletzt auch die Wahrnehmung der anderen. Weil andere menschliche Subjekte dem erkennenden Subjekt nur als Körper begegnen, erscheinen auch sie, so wie Tiere, als Maschinen. »[I]ch sehe sie«, heißt es bei Descartes, »und doch sehe ich nichts als die Hüte und Kleider, unter denen sich ja Automaten verkörpern könnten« (zit. n. Habermas 2019, 127).

(4)

Descartes »Automatentheorie« bahnt dem Materialismus der französischen Aufklärung den Weg. In allen seinen Spielarten bis in die Gegenwart bleibt die materialistische Erkenntnistheorie an die von Descartes aufgerissene Kluft zwischen Innen und Außen gebunden. Wir wollen mit der Explikation unserer Kritik zunächst an diesem Umstand ansetzen. Eine sich als naturwissenschaftlich verstehende Psychologie kann im Grunde nichts anderes sein als eine materialistische Psychologie. Den kognitiven Neurowissenschaften – ein Begriff, der im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrtausends die Fachbezeichnung Psychologie allmählich zu ersetzen begann – kommt, wie in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts dem Behaviorismus in der amerikanischen Psychologie, das Verdienst zu, sich ohne Wenn und Aber zum Materialismus bekannt zu haben. Der Gedankengang, mit dem sie das tun, ist für das Selbstverständnis der gegenwärtigen Psychologie zentral.

Machen wir uns das Problem an einem Beispiel deutlich: In einer Vorlesung hebt jemand seinen Arm, um eine Frage zu stellen. Das Heben des Armes ist eine einfache Körperbewegung, offenbar ein physischer Vorgang, von dem wir annehmen können, dass uns zum Beispiel eine neurophysiologische Untersuchung seine vollständige physische Kausalgeschichte geben kann. Welche Rolle bleibt für die mentale Seite dieses Vorgangs übrig? Welche Rolle kommt der Absicht zu, mit der eine Person eine Frage stellt? Welche Rolle der Entscheidung, es tatsächlich auch zu tun? Wir haben oben im Text schon gesehen, dass Absichten, Entscheidungen etc. keine naturwissenschaftlichen Erklärungsbegriffe sind, weil ihre Verwendung auf personale Bezüge rekurriert, die aus dem Weltbild der Naturwissenschaften eliminiert sind. Zweifellos aber existieren solche inneren Vorgänge: Die Person, die den Arm gehoben hat, spricht von ihrem Wunsch, etwas zu wissen, vielleicht auch von ihrem Zögern, weil sie die Vorlesung nicht unterbrechen will. Wir erinnern uns an ähnliche Situationen, in denen wir uns zu Wort gemeldet haben – was unser Zuhörer erzählt, ist uns aus eigener Erfahrung vertraut.

Das »Ich will«, »mein Wunsch«, »meine Absicht«, so erklären uns die kognitiven Neurowissenschaftler, sind psychische Erscheinungen, Bewusstseinszustände, mentale Vorgänge, was auch immer, sie sind selbst eine Naturgegebenheit und lassen sich als solche auch beschreiben. Was aus naturwissenschaftlicher Sicht allerdings nicht vorstellbar ist, ist, dass psychische Vorgänge etwas in der Körperwelt bewirken können. Sie können, weil sie Teil der körperlos existierenden Vorgänge in der Innenwelt sind und als solche per Definition nicht der physischen Welt angehören, nicht selbst wiederum die Ursache physischer Veränderung sein. Man bezeichnet diese Position als Epiphänomenalismus. Die Beschreibung einer psychischen Verursachung ist von dieser Warte aus so zu verstehen, dass zum Beispiel ein Wunsch bloß »wirksam« ist insofern, als er irgendwie neuronal realisiert ist. Wirksam ist also nicht der mentale Vorgang selbst, sondern der ihn realisierende Gehirnvorgang.

(5)

Weil in den kognitiven Neurowissenschaften »Erleben« für sich in Bezug auf das Verhalten nichts zu bewirken vermag, könnte man sagen, dass die neurowissenschaftliche Forschung in der Psychologie den Gegenstand ihrer Untersuchungen behavioristisch fasst. Tatsächlich? Man erinnere sich an Watsons programmatischen Aufsatz aus dem Jahr 1913: Weil Verhalten von bewusstem Erleben unabhängig ist, muss es auch ohne Zuhilfenahme von Bewusstseinsbegriffen zu erklären sein (Watson 1913).2 Diese radikale Lesart gilt aber in der Psychologie seit Jahrzehnten schon als überwunden. Nicht zuletzt, wenn schon nicht ausgelöst, so doch verschärft durch Chomskys (1959) berühmte Kritik an Skinners Buch Verbal Behavior (1957), ist das Paradigma des radikalen Behaviorismus am Ende der 1950er Jahre in eine tiefe Krise geraten. Von einer kognitiven Wende, anfangs sogar von einer kognitiven Revolution war damals in der amerikanischen Psychologie die Rede. In eben dieser kritischen Phase der Entwicklung wurde gerade auch der Anspruch der Psychologie, eine Naturwissenschaft zu sein, infrage gestellt. Die frühen Pioniere der kognitiven Revolution, allen voran Jerome Bruner, wollten an die Stelle der alten Stimulus-Response-Psychologie eine Psychologie setzen, die von Sinn und Bedeutung als zentralen Kategorien ihren Ausgang nimmt: eine Psychologie, die darauf abzielt, die Bedeutungen, die Menschen in ihrer Auseinandersetzung mit der Welt erzeugen, zu beschreiben und Hypothesen darüber zu entwickeln, wie diese bedeutungsgenerierenden Prozesse zu erklären sind; eine Psychologie also, die sich für die symbolischen Tätigkeiten interessiert, mit deren Hilfe die Menschen die Welt, in der sie leben, und sich selbst in diesem Leben mit Sinn erfüllen. In seinem Buch Acts of Meaning erzählt Jerome Bruner (1997 [1990]) zunächst von der Aufbruchsstimmung, in der sich Psychologen mit ihren interpretativen Nachbardisziplinen in den Geistes- und Sozialwissenschaften zu verbünden begannen: mit Anthropologie und Linguistik, Philosophie und Geschichte, gelegentlich sogar mit den Rechtswissenschaften. Und schließlich davon, dass und wie diese beginnende Revolution der Psychologie gescheitert ist. Die Psychologie hat sich, wie Bruner darstellt, letztlich vom Aufstieg der Computerwissenschaften und von den Anfängen der Forschungen zur künstlichen Intelligenz zunächst blenden und dann sehr zügig überwältigen lassen. Rasch wurde der Fokus der Aufmerksamkeit verschoben: von »Sinn« und »Bedeutung« auf »Information«, von der Konstruktion von Bedeutung auf Informationsverarbeitung. Der menschliche Geist funktioniert von nun ab wie eine Rechenmaschine. Information ist in diesem Modell eine systemgerecht vorkodierte Nachricht, die nach bestimmten systemspezifischen Regeln verarbeitet wird (Bruner 1997 [1990], 24–26).

In der Psychologie und mit ihr in der interdisziplinär verstandenen Kognitionswissenschaft hat sich in der Folgezeit dieses Computermodell des Geistes weitgehend durchgesetzt. Wie zuvor im Behaviorismus wird der Organismus als passiv Außenweltreizen ausgesetzt und aktiv Verhalten produzierend vorgestellt. Über den behavioristischen Ansatz hinausgehend, werden kognitive Prozesse postuliert, die gleichsam eingeklemmt zwischen der Input- und der Output-Seite im Inneren des Organismus zwischen Reiz und Reaktion vermitteln. Das Problem ist, dass diese Prozesse nicht direkt zu beobachten sind. Die Modellierung von »Kognitionen« wird daher funktional legitimiert. Man postuliert, dass sie erklärt sind, wenn man die Regelhaftigkeit erkennt, in der Input und Output miteinander verknüpft sind.

Für die Theoriebildung der Kognitionswissenschaft zentral ist dabei der Begriff der mentalen Repräsentation. Eine mentale Repräsentation ist eine geistige Entität, deren Inhalt dadurch bestimmt ist, dass sie im »Innen« für etwas steht, das, weil dieses etwas im »Außen« ist, nicht sie selbst ist. Darüber hinaus werden mentalen Repräsentationen auch syntaktische Eigenschaften zugeschrieben, die ihre regelgerechte Verarbeitung, das heißt Verknüpfung untereinander, bewerkstelligen sollen (Schlicht und Smortchkova 2018, 10). Obwohl der Funktionalismus prinzipiell offenlässt, an welche »Träger« solche funktionalen Einheiten gebunden sind, geht man in einem dem Physikalismus verpflichteten Weltbild davon aus, dass sie materiell realisiert sein müssen (Fuchs 2020, 35–36). Eine an den kognitiven Neurowissenschaften orientierte Psychologie setzt daher voraus, dass mentale Repräsentationen mit bestimmten neuronalen Aktivitätsmustern korrespondieren, also in Gehirnvorgängen implementiert sind. Wenn ich einen Apfelbaum wahrnehme, dann ist der meiner Wahrnehmung korrespondierende Hirnvorgang die mentale Repräsentation des Apfelbaums.

Wir werden in der Folge den syntaktischen Aspekt mentaler Repräsentation vernachlässigen. Für die Psychologie ist vor allem der mentale Gehalt einer Repräsentation relevant. In der Gedächtnispsychologie unterscheidet man zwischen wahrnehmungsbasierten und bedeutungsbezogenen Repräsentationen. Wahrnehmungsbezogene Repräsentationen behalten sozusagen Merkmale der Grundstruktur einer Wahrnehmungserfahrung bei; bedeutungsbezogene Repräsentation stellen unsere von konkreten Erfahrungen abstrahierten Überzeugungen dar. Wie wir uns einen Apfelbaum bildlich vorstellen, basiert auf einer wahrnehmungsbezogenen Repräsentation, unser Wissen darüber, dass Apfelbäume im Frühjahr blühen, ist eine bedeutungsbezogene Repräsentation. Als Kernelemente solcher bedeutungsbezogenen Repräsentationen gelten Propositionen, propositionale Repräsentationen sind wiederum miteinander zu semantischen Netzwerken verknüpft.

(6)

Wir ersparen es uns, die unterschiedlichen Theorien und Vorstellungen zu explizieren, die auf der Grundlage des Computermodells des Geistes in der Philosophie des Geistes, den Kognitionswissenschaften und letztlich auch in der Psychologie entwickelt wurden. Es geht uns um Grundsätzliches: dass alle diese Modelle sich auf der scharfen Trennung zwischen einem Innen und Außen, zwischen einem Psychischen und einer physikalisch beschreibbaren Welt gründen. Zwar wird das Innenleben als durch den Kontakt mit der Welt bedingt vorgestellt, das Innen existiert aber getrennt von dieser Welt. Das Außen wird gleichsam in ein Inneres transformiert, das es vertritt, sodass die Vorgänge im Inneren den Bezug des Individuums zu seiner Welt vermitteln. Das Verhältnis zur Welt ist vermittlungsgebunden: »Psychische Vorgänge und Zustände«, »Kognitionen«, »mentale Repräsentationen« regeln, wie der Informationsinput in einen motorischen Aktivitätsoutput des Organismus umgesetzt wird; im Sinne einer Erweiterung der behavioristischen Psychologie steht die innere Verarbeitung von Information zwischen Reiz und Reaktionen.

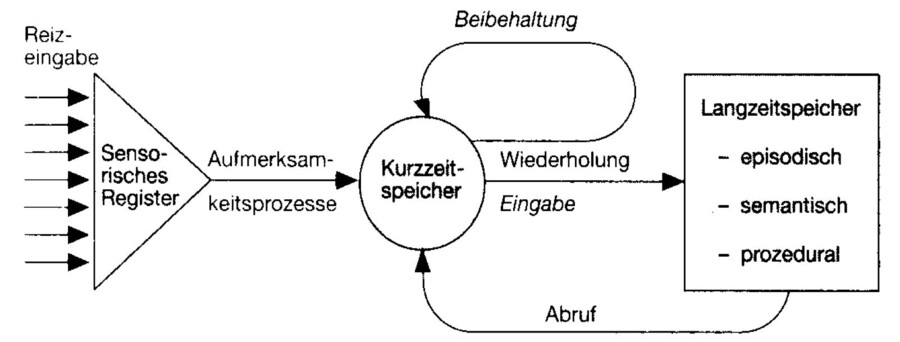

Mit der Theorie des kognitiven Repräsentationalismus sind Annahmen über die funktionale Gliederung der »Geistmaschine« verbunden. Man unterscheidet: »Input-Systeme«, das sind unsere Wahrnehmungsapparate, in denen Information von außen in innere mentale Repräsentationen umgewandelt werden; verschiedene Speicher-Systeme (deklaratives und prozedurales Gedächtnis), in denen mentale Repräsentationen für weitere Verarbeitungsschritte zur Verfügung stehen; einen zentralen Prozessor, in dem die Verarbeitung der aus den Sinneswahrnehmung stammenden und aus den Speichersystemen aktualisierten Repräsentationen erfolgt; und schließlich »Output-Systeme«, die für die Steuerung der Ausführung motorischer Aktivität verantwortlich sind (Fingerhut et al. 2013, 46). Solche Modelle suggerieren eine festgelegte Abfolge von Verarbeitungsschritten, typischerweise wird diese apriorische Festlegung in einschlägigen (Lehrbuch-)Darstellungen nicht expressis verbis, sondern mithilfe von aus der Informationstheorie übernommenen Flussdiagrammen als nicht zu hintergehende Realität behauptet.

Abbildung 1: Mehrspeichermodell des Gedächtnisses (aus: Straub et al. 1997, 262)

Da eine solche Anordnung von funktionalen Strukturen von den Organismen nicht aus der Erfahrung erworben werden kann, muss sie vor aller Erfahrung schon bestehen. Das lässt sich verallgemeinern: Die Funktionsweise des Maschinengeistes ist dem Organismus angeboren, genetische festgelegte »Verdrahtungen« legen zwar nicht den Inhalt, aber die Struktur und Syntax, die »Algorithmen« der Verarbeitungsschritte fest.

(7)

Die Annahmen über ein mit einem so und so funktionierenden psychischen Apparat ausgestatteten Organismus, der sich in einer von ihm unabhängig existierenden Umwelt mithilfe mentaler Informationsverarbeitungsprozesse orientiert, legen ein entsprechendes Paradigma der experimentellen Forschung nahe. Für die Wahrnehmungs- oder Gedächtnispsychologie lässt sich dieses Paradigma wie folgt beschreiben: Einer vor einem Display sitzenden Versuchsperson werden mithilfe einer Apparatur Reize vorgegeben, die sie wahrnehmen, behalten oder auf die sie in der einen oder anderen Art reagieren soll. Allgemein kann man sagen: Die Versuchspersonen werden in einem Labor Bedingungen – buchstäblich! – ausgesetzt, die erstens ohne ihr Zutun und ohne ihr Wissen hergestellt und als prinzipiell nicht veränderbar vom Versuchsleiter hingestellt werden, und zweitens mit der Welt, in der die Versuchspersonen außerhalb des Labors als Menschen leben, nichts zu tun haben. Vom Versuchsleiter sind sie instruiert, sich in einer im Voraus durch den Versuchsleiter bestimmten Weise zu verhalten. Klaus Holzkamp spricht in seinem Essay über »Verborgene anthropologische Voraussetzungen der allgemeinen Psychologie« davon, dass die Variabilität der möglichen Reaktionsweisen in einer solchen Situation »in radikaler Weise eingeschränkt« ist (Holzkamp 1972, 53) und dass die Versuchspersonen, die sich »in der außerexperimentellen Realität […] wie ›Menschen‹ verhalten, im Experiment dazu gebracht werden […], sich wie ›Organismen‹ zu verhalten« (ebd., 55). Dass das »organismus-artige Verhalten« der Versuchsperson im Experiment letztlich »das Ergebnis einer Verabredung« ist, bleibe ausgeblendet, die »Gleichsetzung von ›Mensch‹ und ›Organismus‹« erhalte dadurch »anthropologische Dignität« (ebd., 55).

Anders als Holzkamp, dem es in seinem frühen Text letztlich um die gesellschaftlichen Voraussetzungen »bürgerlicher Psychologie« geht3, zielt unsere Kritik auf die erkenntnistheoretischen Bedingungen der Möglichkeit einer solchen Gegenstandsverkürzung. Wir glauben diese Bedingungen in dem oben skizzierten Innen-Außen-Dualismus gefunden zu haben, an den sich eine Psychologie notwendigerweise binden muss, die sich ernsthaft als Naturwissenschaft begreift. Darüber hinaus glauben wir, dass unsere im Folgenden dargestellte Kritik des Repräsentationalismus der dualistischen Psychologie erstens ein neues Licht auf die Frage ihrer praktischen Relevanz bzw. Irrelevanz zu werfen vermag; und dass zweitens daraus auch methodologische Alternativen zu dem Mainstream-Paradigma psychologischer Forschung abzuleiten sind. Wir werden diesen konstruktiven Teil unserer Argumentation nicht in aller Ausführlichkeit und nötigen Gründlichkeit explizieren können. Es geht uns bloß darum, die für einen Paradigmenwechsel, wie er uns vorschwebt, begrifflichen und theoretischen Bestimmungsstücke wenigstens programmatisch zusammenzustellen. Dies ist damit zu rechtfertigen, dass die erkenntnistheoretischen Grundlagen, auf denen eine Überwindung der cartesianischen Verhexung der Psychologie in Angriff genommen werden kann, in den letzten Jahren in den Diskussionen um eine Philosophie der Verkörperung und um einen neuen Realismus bereits entsprechend elaboriert aufbereitet sind (vgl. die Beiträge in Fingerhut et al. 2013). In diesen aktuellen Diskussionen kommt der Phänomenologie eine entscheidende Rolle zu, dabei insbesondere den wieder aktuellen Bezugnahmen auf Heidegger und Merleau-Ponty.

(8)

Dreyfus und Taylor haben der auf Descartes zurückgehenden vermittlungsgebundenen Rahmentheorie einen kontakttheoretischen Rahmen gegenübergestellt. Kontakttheorien gehen von leiblich-lebendigen Wesen aus, die in die Welt, die auf sie einwirkt, aktiv eingreifen – Wesen, die ihre Lebensform hervorbringen und erhalten, indem sie mit der Welt und mit ihresgleichen interagieren. Es ist dieser ursprüngliche Kontakt, dieses Involviert-Sein in die sie umgebende Wirklichkeit, der den Kontext, den Hintergrund bildet »für alle ihre Erkenntniskonstruktionen« (Dreyfus und Taylor 2016, 41).

Kontakttheorien bestreiten also nicht, dass abstrahierende, das heißt die Welt irgendwie distanzierende kognitive Leistungen in unserem alltäglichen Handeln eine Rolle spielen. Sie verweisen aber darauf, dass solche Leistungen etwas Abgeleitetes sind, abgeleitet von »ursprünglicheren« Leistungen, zunächst von einem prä-reflexiv-leiblichen Zurechtfinden in der Welt, das nicht als in semantischen Netzwerken angeordnetes propositionales Wissen darstellbar ist. Die Hervorbringung und Erhaltung einer sinn- und bedeutungsstrukturierten Lebenswelt gründet sich also in leiblichen Prozessen – in Bewegungs- oder motorischen Intentionen, wie sie Merleau-Ponty (1964) als Grundlage aller Wahrnehmungs- und Orientierungsleistungen und damit als Grundlage aller »höheren« kognitiven Funktionen wie des Denkens ausgewiesen hat. Nicht in dem »Ich denke« Descartes’, sondern in einem basalen prä-reflexiven »Ich kann« ist unser Erkennen der Welt fundiert.

Während Merleau-Ponty die Verkörperung der Kognition beschreibt, beschreibt Heidegger ihre prinzipielle Situiertheit in der Alltagswelt. In Sein und Zeit (1927) fragt Heidegger im Anschluss an Husserl, wie uns die dingliche Umwelt begegnet. Anders als Husserl, der diese Frage als eine mentale Bezugnahme auf ein intentionales Objekt auffasst, fasst Heidegger sie pragmatisch: Intentional auf die Dinge bezogen zu sein, bedeutet im Eigentlichen, mit ihnen praktisch umzugehen. Wir gehen mit Dingen um, weil sie für uns eine Bewandtnis haben. Dinge, die für uns eine Bewandtnis haben, sind in einen praktisch-alltagsweltlichen Verweisungszusammenhang eingebunden: Der Hammer hat eine bestimmte Funktion, er ist da, um bestimmte Dinge mit ihm zu tun, zum Beispiel ein Bild an seiner Aufhängung am Rahmen mit einem Nagel an der Wand zu befestigen. Hammer, Nagel, die Aufhängung, die Wand verweisen aufeinander. Dieser Verweisungszusammenhang wird verstanden, indem man die Dinge in der Art, wie sie aufeinander verweisen, gebraucht. Dinge, mit denen wir in unserem Alltag in diesem Sinne zu tun haben, bezeichnet Heidegger als »Zeug«, die Seinsart, »in der es sich von ihm selbst her offenbart« (ebd., 62), als Zuhandenheit.

Die Welt des Zuhandenen ist reine Pragmatik, ein Bewandtniszusammenhang, auf den ich handelnd eingespielt bin, ohne ihn mir ausdrücklich zum Bewusstsein zu bringen. Wenn ich nachmittags zu Hause arbeite, bereite ich Tee zu. Ich hantiere mit den Gegenständen: Wasserkocher, Teedose, Teesieb, Teekanne, ohne darauf zu achten, weil mir diese Dinge (und der Ablauf meiner Tätigkeit), wie Heidegger sagt, »unauffällig vertraut« sind. Sollte ich einmal feststellen, dass das heiße Wasser, mit dem ich den Tee in der Kanne aufbrühe, seitlich aus der Kanne austritt, dann wird aus der zuhandenen eine vorhandene Kanne: Der Umstand, dass sie undicht ist, zwingt mich, sie mit anderen Augen zu sehen – als Gegenstand aus Porzellan, der offenbar durch einen Riss in der Seitenwand beschädigt ist. Sobald etwas aus dem praktischen Verweisungszusammenhang herausfällt, tritt es als Vorhandenes in Erscheinung.

Wie für Merleau-Ponty, so ist auch für Heidegger die auf dem praktischen Umgang mit den Dingen basierende Erkenntnisform gegenüber der desengagierten abstrakten Erkenntnis ursprünglich: Sie geht der desengagierten Erkenntnis nicht nur zeitlich voraus, sondern bildet ihren Ermöglichungsgrund. In die Sprache der kognitiven Psychologie übersetzt: Die Störung alltäglicher Handlungsvollzüge ist die Möglichkeit der Bedingung einer bedeutungsbezogenen Wissensrepräsentation.

Wenn wir in der Folge von »Hintergrund« oder »Horizont« sprechen, dann meinen wir diesen Ermöglichungsgrund gerade auch in sozialer Hinsicht. Der praktische Umgang mit den Dingen spielt sich in einem Netz von Verweisungsbeziehungen ab, die der Einzelne mit den anderen, mit denen er eine Lebensform teilt, gemeinsam hat. Es ist dieser soziale Kontext, der den individuellen Tätigkeiten und den Dingen, auf die sie bezogen sind, »Sinn und Zweck« – das heißt Bedeutsamkeit – verleiht.

(9)

Dieser Hintergrund muss in einem vermittlungsgebundenen Rahmen ausgeblendet werden, weil der Repräsentationalismus aus sich heraus die Bedingungen seiner Möglichkeit nicht erfassen kann. Für Modellbildungen in der kognitiven Psychologie ist einfach zu zeigen, dass die im Modell postulierten Erklärungs- und Beschreibungsbegriffe die Voraussetzungen der Abläufe, die sie erklären und beschreiben sollen, nicht zu erklären und zu beschreiben imstande sind. Um ein Beispiel zu geben: Das für den Zugang der kognitiven Psychologie entscheidende Modell zur Beschreibung von Kommunikationsprozessen stammt aus der Fernmeldetechnik und wurde in den späten 1940er Jahren von Shannon und Weaver (1949) präsentiert (vgl. dazu Benetka und Auersperg 2022): Eine aus einer Quelle (source) stammende Information wird in einen Sender (transmitter) kodiert und über einen Kanal (channel) zu einem Empfänger (receiver) transportiert, der die Information dekodiert, sodass sie für das Ziel (destination) wieder in der ursprünglichen, das heißt von der Quelle ausgehenden Form zur Verfügung steht. Enkodierung und Decodierung hängen im Falle von zwischenmenschlicher Kommunikation von der kognitiven Struktur und Funktionsweise der als Sender bzw. als Empfänger firmierenden Individuen ab, zum Beispiel vom Hintergrundwissen, das beiden gemeinsam ist. Thomas (A) fragt: »Treffen wir einander heute Nachmittag?« Ich (B) antworte: »Ich habe morgen eine Vorlesung.« Wie sollen wir uns das Wissen vorstellen, das dieser Form von sprachlicher Verständigung zugrunde liegt? Welche wahrnehmungs- oder bedeutungsbezogenen Repräsentationen sind aktualisiert? Wir beide wissen, was eine Vorlesung ist, dass ich als Universitätslehrer diese Vorlesungen halten und nicht einfach besuchen werde, dass die Vorbereitung einer Vorlesung Zeit in Anspruch nimmt etc. Aber wir beide wissen auch, dass wir beide das wissen. Allgemein formuliert: Dass B weiß, dass A weiß, was B weiß, und A weiß, dass B weiß, was A weiß, impliziert, dass A und B ganz automatisch – im alltäglichen Sprachverkehr tatsächlich: ohne es zu wissen – wechselseitig die Perspektive des jeweils anderen übernehmen. Wie soll dieser Vorgang einer impliziten Perspektivenübernahme »repräsentiert« sein? Propositional? Und wie ist dieser Umstand, dass der Adressat in der beschriebenen Art nicht erst mit seiner Antwort, sondern schon bei der Formulierung der Frage gleichsam »mitspricht«, im Modell realisiert? Das Modell postuliert, dass Inhalt und sprachliche Kodierung die Leistung der Quelle allein sind. Es geht davon aus, dass eine Person, die einer anderen Person etwas mitteilen will, im Akt des Kommunizierens einen ihr eigenen Gedanken in eine sprachliche Nachricht übersetzt. Auch diese Trennung zwischen Denken und Sprechen hält aber, wie Vygotskij (2002 [1934]) gezeigt hat, einer ernsthaften Prüfung nicht stand. Für gewöhnlich legt sich ein Gedanke erst im Sprechen selbst dar. Das heißt, dass in einem Gespräch A nicht einfach B einen Gedanken mitteilt, sondern dass B schon den Gedanken, den A äußert, mitentfaltet. Wenn denn überhaupt in einer sprachlichen Kommunikation etwas mitgeteilt wird – was im Alltag sehr oft eben nicht der Fall ist. Man grüßt einander, tauscht belanglose Floskeln aus, man redet zum Beispiel über das Wetter, bloß um miteinander zu reden – zumeist einfach deshalb, um sich wechselseitig zu versichern, dass man einander freundlich gesinnt ist. Das Gesagte mag genügen, um uns zu fragen, wie eine sprachlich vermittelte Kommunikation aussehen könnte, die dem Modell von Shannon und Weaver entspricht. Wie die Interaktion mit einer Maschine, mit Siri vielleicht? Eine reale alltägliche Kommunikation zwischen Menschen abzubilden, vermag das Modell aber nicht.

(10)

Versuchen wir unsere Kritik in eine konstruktive These zu wenden: Die im Bild des Repräsentationalismus gefangene Psychologie vermag nur einen sehr engen Ausschnitt unseres real gegebenen Weltbezugs zu erfassen. Um mit Heidegger zu sprechen: Situationen, in denen wir aufgrund einer Störung unseres Weltbezugs den Dingen in der Seinsart der Vorhandenheit begegnen. In der Forschung im Labor wird diese Störung real inszeniert. Eine Versuchsperson, die für sich alleine einer auf einzelne und für sie völlig belanglose Reize oder Objekte reduzierten »Welt« ausgesetzt ist, muss diese Welt als unabhängig von ihr gegeben und von ihr nicht veränderbar hinnehmen. Im Labor lebt sie nicht in der Welt, sondern sitzt einer groben Abstraktion eines kleinen Ausschnittes dieser Welt gegenüber.

Dass diese Art Forschung auf einer falschen Erkenntnistheorie basiert, bedeutet nicht, dass sie in jedem Fall falsche oder belanglose Resultate hervorbringt. Was allerdings infrage steht, ist der Anspruch auf Gültigkeit, den sie für ihre Produktionen erhebt. Wir behaupten also, dass in der psychologischen Forschung sehr oft nicht geklärt ist, was sie eigentlich untersucht und was die Ergebnisse dieser Untersuchungen bedeuten. Betrachten wir zum Beispiel das von Ebbinghaus (1885) ausgehende Paradigma der Gedächtnispsychologie. Mithilfe von für die Versuchsperson belanglosem Untersuchungsmaterial werden die »von Natur aus« eng begrenzte Kapazität des Arbeitsgedächtnisses, die Art des Zugriff auf darin enthaltene Informationseinheiten und Ähnliches untersucht: Die Versuchsperson sitzt vor einem Bildschirm, auf dem das zu behaltende Material projiziert wird. Durch die Instruktion des Versuchsleiters ist sie gehindert, die ihr gestellte Aufgabe so zu lösen, wie sie sie im Alltag lösen würde: indem sie die ihr nur kurzzeitig dargebotenen Silben oder Ziffernreihen zum Beispiel auf einem Zettel notiert oder mit dem Handy abfotografiert. Der alltägliche Vollzug wird also als Störung der experimentellen Versuchsanordnung aufgefasst und aus der Versuchsanordnung ausgeschlossen, weil in der Art, wie wir im Alltag solche (im Grunde nur sehr selten oder gar nicht vorkommenden) Probleme lösen würden, die »reine« Gedächtnisfunktion, das »Gedächtnis an sich«, nicht zu beobachten ist. Aber was soll das sein: das Gedächtnis an sich? Die Fähigkeit, Informationen zu reproduzieren, die unsinnig sind? Lässt sich tatsächlich die Arbeitsweise einer in der Theorie postulierten Funktionseinheit unabhängig von den Inhalten, die verarbeitet werden, analysieren?4

Gegen unsere Darstellung könnte man einwenden, dass wir ungeprüft voraussetzen, dass nur solche mentalen Ereignisse und Vorgänge es wert zu untersuchen wären, die sich in alltäglichen Vollzügen in den Beschreibungen von Bewusstseinszuständen oder Handlungen der Personen zeigen. Wir halten entgegen, dass es uns im Gegenteil darum geht, die in den alltäglichen Beschreibungen der Akteure nicht enthaltenen Voraussetzungen, die den »unbewussten« Hintergrund oder Sinnhorizont ihrer alltäglichen Handlungen bilden, aufzuklären. Und dabei, so gestehen wir zu, kann auch eine repräsentationalistische Psychologie einen wichtigen Beitrag leisten. Wir denken zum Beispiel an die Wahrnehmungspsychologie: All die Konstanz- und Gestaltphänomene, die die Psychologie in ihrer Laborforschung aufweisen konnte, verweisen auf uns selbstverständlich gewordene Fertigkeiten, die uns die Wahrnehmung einer stabilen und kohärenten Objektwelt in unserem Alltag ermöglichen.

Gerade die Störung von alltäglichen Vollzügen vermag zur Aufdeckung der unbewussten oder selbstverständlichen Bedingungen der Möglichkeit unserer Wahrnehmungstätigkeit beitragen. Klassisch sind etwa die Versuche, die von 1930 an in der Universität Innsbruck von Theodor Erismann und Ivo Kohler durchgeführt wurden. Erismann und Kohler konstruierten Brillen, die eine normale Projektion von Netzhautbildern verhinderten: Umkehrbrillen, Prismenbrillen und Farbbrillen, die sie selbst und ihre wenigen Versuchspersonen tage- und wochenlang getragen haben. Der Effekt der dauerhaften Umkehrung des Netzhautbildes infolge des Tragens einer Umkehrbrille ist allgemein bekannt: Die Versuchspersonen nehmen die Welt als auf dem Kopf stehend wahr und sind in ihren Alltagsvollzügen zunächst völlig desorientiert. Nach einigen Tagen können sie sich in ihrer gestörten Wahrnehmungswelt wieder zurechtfinden, sie haben also gelernt, ihre motorischen Leistungen an ihr Die-Dinge-der-Umgebung-auf-dem-Kopf-stehend-Sehen anzupassen: Ein Foto in dem von Kohler später publizierten Untersuchungsbericht (Kohler 1951) zeigt den Institutsmechaniker Kundratitz am fünften Tag mit Brille beim Skilaufen. Nach etwa neun bis zehn Tagen gelangen die Versuchspersonen mit Brille wieder zu einwandfreiem aufrechtem Sehen. Die Wahrnehmung hat sich an die leibliche Erfahrung der Wirkung der Schwerkraft angelehnt und damit aufgerichtet. Nach dem Abnehmen der Umkehrbrillen steht die Welt wieder auf dem Kopf, dieser Effekt hält nur wenige Minuten an. Negative Nacheffekte – das heißt, dass einzelne Teile des Gesichtsfeldes in alltäglichen Wahrnehmungssituationen plötzlich wieder verkehrt herum gesehen werden – können allerdings Tage später noch auftreten. So als ob die frühere Assoziierung des Wahrnehmungsapparats an das Körpergefühl noch nicht vollständig gelöscht ist.

Erismann und Kohlers Versuche lesen sich heute wie eine empirische Demonstration dessen, was in der Philosophie der Verkörperung damit gemeint ist, wenn es heißt, dass es ein ganzes, leiblich existierendes Wesen ist, das etwas wahrnimmt, dass das Sehen zwar die Funktion des Sehnervenapparats, der peripheren und der zentralen Verarbeitung von optischen Reizen, voraussetzt, aber letztlich nicht auf diese Funktion allein zu reduzieren ist: Wie ein Reiz verarbeitet wird, hängt vom inneren Milieu des Gesamtorganismus ab, im Falle der Umkehrbrillenversuche von unserem leiblichen Zurechtfinden in einer von den Gesetzen der Schwerkraft bestimmten physikalischen Welt.

Nun kann man zu Recht einwenden, dass Erismann und Kohlers Experimente keine Laborversuche in dem bislang unterstellten Sinne sind. Tatsächlich ist der Unterschied zu einem klassischen Wahrnehmungsexperiment nur allzu offensichtlich. Die Versuchspersonen sitzen im Labor nicht irgendwelchen Objekten oder Reizgegebenheiten gegenüber, sie werden mit der ihre Wahrnehmungen dauerhaft störenden Brille in den Alltag entlassen, in dem sie mit den realen Dingen in ihrer Umgebung zurechtkommen müssen. Sie lernen, sich zu orientieren, sie lernen »neu« zu sehen, nicht indem sie Objekte, die ihnen gegenüber sind, anstarren, sondern indem sie mit diesen Objekten hantieren, mit diesen Objekten in Kontakt sind. Man braucht in diesem Fall zur Erklärung der Leistungen unseres Wahrnehmungssystems nicht auf eine wie auch immer vorgestellte mentale Repräsentation zurückgreifen: Die Vorstellung von einem Fußball zum Beispiel ist irrelevant für jemanden, der Fußball spielt. Dieses Prinzip liegt letztlich auch der ökologischen Wahrnehmungstheorie von James Gibson (1982) zugrunde, die den Rahmen der vermittlungsgebundenen Erkenntnistheorie von der Biologie her aufsprengt5: Tiere leben in ökologischen Nischen, das heißt in einer Umwelt, die für sie relevant ist. Sie nehmen die in ihrer Umwelt objektiv vorhandenen Handlungsangebote (»Affordanzen«) direkt wahr – ohne irgendwelche Repräsentationen ausbilden zu müssen. Einer einfachen Übertragung dieser dynamischen Wahrnehmungstheorie auf menschliche Wahrnehmungsleistungen wollen wir allerdings nicht folgen: Wir Menschen leben nicht in ökologischen Nischen, sondern in kulturellen Lebensformen, in unserer Lebenswelt ist es uns eben auch möglich, uns aus dem unmittelbaren Kontakt mit unserer Umwelt zurückzuziehen – und dabei diesen oder jenen Aspekt dieser Umwelt auch mental zu repräsentieren. Fest steht aber, dass der desengagierte Weltbezug nicht ursprünglich sein kann, er setzt ein gut eingeübtes Zurechtkommen im engagierten Handeln voraus. Eine Störung alltäglicher Handlungsvollzüge oder ein Rückzug aus diesen ist die Möglichkeit der Bedingung einer bedeutungsbezogenen Wissensrepräsentation.

Wenn wir sagen, dass das engagierte Leben gegenüber der desengagierten Erkenntnis ursprünglich ist, so ist damit nicht eine Abwertung des desengagierten Weltbezugs verbunden. Im Gegenteil gilt es zu betonen, dass der Umstand, dass wir uns aus unserem unmittelbaren Kontakt mit der Welt lösen können, eine Voraussetzung dafür ist, unsere Haltung zur Welt – unsere Beschreibungen der Welt und unserer Handlungen in ihr – neu zu adjustieren. Wenn man angesichts der offenkundigen epistemischen Unzulänglichkeit der repräsentationalistischen Psychologie Repräsentationen überhaupt verwirft, würde man in den kruden Umweltdeterminismus der behavioristischen Psychologie zurückfallen und damit dieses kritisch-emanzipatorische Potenzial des desengagierten Weltbezugs negieren. Zu klären bleibt allerdings, ob für diese Art emanzipatorischer Unmittelbarkeitsüberschreitung, an die wir denken, der durch seine Einengung in den Kognitionswissenschaften »kontaminierte« Begriff der Repräsentation noch geeignet sein kann.

(11)

Am 4. Dezember 2011 hatte eine Inszenierung von Tolstois Krieg und Frieden im Kasino am Schwarzenbergplatz, einem Spielort des Wiener Burgtheaters, Premiere. Nach viereinhalb Stunden musste Direktor Hartmann damals bekennen, dass man in den Proben weiter nicht gekommen sei: etwas über 1.000 von 1.600 Seiten, wie man den mit der Handlung mitlaufenden Seitenzahlen entnehmen konnte. Mit unserem Text ist es ähnlich: Er ist ein Torso, die Fortsetzung der Geschichte ist offen. Die im ersten Teil des Textes entwickelte Kritik einer naturwissenschaftlichen Psychologie erscheint uns als im Grunde erschöpfend behandelt. Im zweiten Teil wird wenigstens im Umriss skizziert, an welchen Theoriebeständen eine alternative nicht-dualistische Psychologie sich orientieren wird können. Der am Schluss entwickelte Gedanke, dass wenig gewonnen ist, wenn man eine von falschen Voraussetzungen ausgehende Psychologie einfach als falsch verwirft, müsste aber anhand von konkreten Beispielen aus der experimentalpsychologischen Forschung weiter expliziert werden. Die These ist klar formuliert: Wir glauben, dass der Kognitivismus, indem er die Bedingungen unseres selbstverständlichen In-der-Welt-Seins ausblendet, dabei helfen kann, eben diese Bedingungen schärfer in den Blick zu bekommen. Und zwar deshalb, weil die Verstörung von Alltagsvollzügen, wie sie in der experimentellen Forschung inszeniert wird, Situationen herstellt, in der eine Distanzierung von alltäglich-selbstverständlichen Verweisungszusammenhängen, eine Bewusstmachung des Unbewussten, gleichsam erzwungen wird. Was zu zeigen sein wird, ist, ob eine solche Neu-Aneignung der Bestände der Experimentalpsychologie tatsächlich mehr erbringen kann als bloß eine Reinterpretation ihrer Resultate im Lichte einer phänomenologischen Psychologie. Doch was uns letztlich vorschwebt – die 600 Seiten, die hier noch fehlen –, ist vor allem die umgekehrte forschungslogische Verknüpfung der beiden Bereiche: die Entwicklung neuer empirischer Forschungsmethoden in der Phänomenologie und der unmittelbare Anschluss der auf diesem empirisch-phänomenologischen Weg erbrachten Resultate an die experimentelle Forschung.

Anmerkungen

- [1]

- Tatsächlich hat die Rede über die falschen Motive, Psychologie zu studieren, schon eine lange Tradition. Man klage, so berichtete Martin Irle als Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Psychologie zur Lage des Faches am Ende der 1970er Jahre, seit einem Jahrzehnt darüber, dass Studienanfänger das Psychologiestudium missverstehen als »eine neue Berufsausbildung zum Heilberuf des Seelenarztes« (Irle 1979, 15–16). »Heilberuf des Seelenarztes« meinte Psychotherapie, ein Wort, das in den Ohren der Wächter der wissenschaftlichen Psychologie damals noch ganz nach Psychoanalyse geklungen hat.

- [2]

- Weil Watson damals noch keine Möglichkeit gesehen hat, diese These empirisch zu fundieren, hat er im Grunde umgekehrt argumentiert: Aus dem Umstand, dass Verhalten ohne Rekurs auf Bewusstseinsvorgänge erklärt werden kann, zeigt sich, dass Verhalten unabhängig ist von bewusstem Erleben.

- [3]

- Vgl. dagegen Holzkamps 30 Jahre später posthum erschienenen Text »Psychologie: Selbstverständigung über Handlungsbegründungen alltäglicher Lebensführung« (Holzkamp 1996), der im Anschluss an die Argumentation des Aufsatzes von 1972 aus einem kritischen und eben auch aus einem konstruktiven Teil besteht: Im kritischen Teil leitet Holzkamp die theoretische Beliebigkeit der traditionellen Psychologie (die sich z. B. darin zeige, dass sie sich ihre Sprache aus den »exakten« Wissenschaften zu entlehnen pflegt, um sich selbst den Anstrich einer Naturwissenschaft zu geben; ebd. S. 12), ihre »Weltlosigkeit« und schließlich die Ausblendung gesellschaftlicher Strukturen von der oben im Text beschriebenen »Standardversuchsanordnung« ab. Im konstruktiven Teil versucht er dann das Programm einer »nicht-in-fremden-Zungen-sprechenden« wissenschaftlichen Psychologie entlang der Begriffe Handlungsbegründung und Lebensführung zu formulieren. Bei aller Ähnlichkeit in der Intention und Übereinstimmung in der Kritik gegenüber der »traditionellen Psychologie« unterscheidet sich Holzkamps Ansatz von unserer Argumentation darin, dass er weiterhin in dem Bild einer vermittlungsgebundenen Erkenntnistheorie gefangen bleibt. Von daher ist auch Holzkamps skeptische Zurückhaltung im konstruktiven Teil gegenüber der Rezeption phänomenologischer Begriffe verständlich.

- [4]

- Vgl. dazu Bartletts Kritik an der mit sinnfreiem Material arbeitenden experimentellen Gedächtnispsychologie (Bartlett 1932).

- [5]

- In einem im Psychologie-Unterricht an Universitäten weit verbreiteten Lehrbuch der kognitiven Psychologie (Anderson 2007, 89) lesen wir in der Zusammenfassung des Kapitels über die Wahrnehmung nicht umsonst den folgenden Satz: »James Gibson […] entwickelte eine sehr einflussreiche Theorie der Wahrnehmung, die sich stark von der im vorliegenden Buch dargestellten unterscheidet.«

Literatur

Anderson, John R. 2007. Kognitive Psychologie. Berlin: Springer.

Bartlett, Frederic. 1932. Remembering. A study in experimental and social psychology. Cambridge: Cambridge University Press.

Benetka, Gerhard und Felicitas Auersperg. 2022. »Kommunikation und Interaktion«. In Kulturpsychologie. Eine Einführung, hrsg. v. Uwe Wolfradt, Lars Allolio-Näcke und Paul Sebastian Ruppel, 319–332. Wiesbaden: Springer.

Benetka, Gerhard und Thomas Slunecko. 2019. »Ernst Machs Bedeutung für die Herausbildung einer naturwissenschaftlichen Psychologie – Zur Geschichte eines Missverständnisses«. In Ernst Mach – Zu Leben, Werk und Wirkung, hrsg. v. Friedrich Stadler, 99–109. Cham: Springer International.

Bruner, Jerome. 1990. Acts of meaning. Cambridge, Ma: Harvard University Press.

Bruner, Jerome. 1997. Sinn, Kultur und Ich-Identität. Heidelberg: Auer.

Chomsky, Noam. 1959. »Verbal Behavior. By B. F. Skinner«. Language 35 (1): 26–58.

Dreyfus, Hubert und Charles Taylor. 2016. Die Wiedergewinnung des Realismus. Berlin: Suhrkamp.

Ebbinghaus, Hermann. 1885. Über das Gedächtnis. Untersuchungen zur experimentellen Psychologie. Leipzig: Duncker & Humblot.

Esfeld, Michael. 2019. Wissenschaft und Freiheit. Das naturwissenschaftliche Weltbild und der Status von Personen. Berlin: Suhrkamp.

Fingerhut, Jörg, Rebekka Hufendiek und Markus Wild, Hrsg. 2013. Philosophie der Verkörperung. Grundlagentexte zu einer aktuellen Debatte. Berlin: Suhrkamp.

Fuchs, Thomas. 2020. Verteidigung des Menschen. Grundfragen einer verkörperten Anthropologie. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Gibson, James J. 1982. Wahrnehmung und Umwelt. Der ökologische Ansatz in der visuellen Wahrnehmung. München: Urban & Schwarzenberg.

Habermas, Jürgen. 2019. Auch eine Geschichte der Philosophie. Band 2: Vernünftige Freiheit. Spuren des Diskurses über Glauben und Wissen. Berlin: Suhrkamp.

Heidegger, Martin. 1927. Sein und Zeit. Halle: Niemeyer.

Holzkamp, Klaus. 1972. »Verborgene anthropologische Voraussetzungen der allgemeinen Psychologie«. In Kritische Psychologie. Vorbereitende Arbeiten, hrsg. v. Klaus Holzkamp, 35–73. Frankfurt a. M.: Fischer.

Holzkamp, Klaus. 1996. »Psychologie: Selbstverständigung über Handlungsbegründungen alltäglicher Lebensführung«. Forum Kritische Psychologie 36: 7–112.

Irle, Martin. 1979. »Zur Lage der Psychologie«. Psychologische Rundschau 30: 1–18.

Kohler, Ivo. 1951. Über Aufbau und Wandlungen der Wahrnehmungswelt. Insbesondere über »bedingte Empfindungen«. Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse, Sitzungsberichte, 227. Band, 1. Abhandlung. Wien: ÖAW.

Marx, Karl. 1844. »Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie«. In MEW 1, hrsg. v. Karl Marx & Friedrich Engels, 378–391. Berlin (Ost): Dietz, 1976.

Merleau-Ponty, Maurice. 1966 (1945). Phänomenologie der Wahrnehmung. Berlin: De Gruyter.

Schlicht, Tobias und Joulia Smortchkova, Hrsg. 2018. Mentale Repräsentationen. Grundlagentexte. Berlin: Suhrkamp.

Shannon, Claude E. und Warren Weaver. 1949. The mathematical theory of communication. Urbana, IL: University of Illinois Press.

Slunecko, Thomas und Gerhard Benetka. 2022. »Über Psychologiekritik«. Journal für Psychologie 30 (1): 6–25.

Straub, Jürgen. 1997. »Gedächtnis«. In Psychologie. Eine Einführung. Grundlagen, Methoden, Perspektiven, hrsg. v. Jürgen Straub, Wilhelm Kempf und Hans Werbik, 249–279. München: Deutscher Taschenbuch Verlag.

Vygotskij, Lev S. 2002 (1934). Denken und Sprechen. Psychologische Untersuchungen. Weinheim: Beltz.

Waldenfels, Bernhard. 2019. Erfahrung, die zur Sprache drängt. Studien zur Psychoanalyse und Psychotherapie aus phänomenologischer Sicht. Berlin: Suhrkamp.

Watson, John B. 1913. »Psychology as the behaviorist views it«. Psychological Review 20: 158–177.

Wittgenstein, Ludwig. 1984 (1922). Tractatus logico-philosophicus. Werkausgabe Band 1. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Die Autoren

Gerhard Benetka, Univ.-Prof. Dr., ist Dekan der Fakultät für Psychologie der Sigmund Freud PrivatUniversität Wien. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen im Bereich der Geschichte der Psychologie und der Kulturpsychologie.

Kontakt:

Prof. Dr. Gerhard Benetka,

Sigmund Freud PrivatUniversität Wien,

Campus Prater, Freud-Platz 1, 1020 Wien, Österreich;

E-Mail: gerhard.benetka@sfu.ac.at,

https://www.sfu.ac.at/de/person/benetka-gerhard/

Thomas Slunecko, ao. Univ.-Prof. Dr., lehrt und forscht an der Abteilung für Kognition, Emotion und Methoden der Fakultät für Psychologie der Universität Wien. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen im Bereich Kulturpsychologie, qualitative Methoden und Psychotherapie. Zudem leitet er das Institut für Kulturpsychologie und qualitative Sozialforschung (IKUS) in Wien, ist Psychotherapeut und Mitglied des österreichischen Psychotherapiebeirates.

Kontakt:

Prof. Dr. Thomas Slunecko,

Fakultät für Psychologie der Universität Wien,

Liebiggasse 5, 1010 Wien, Österreich;

E-Mail: thomas.slunecko@univie.ac.at,

http://homepage.univie.ac.at/thomas.slunecko