Show me the way to the next Whiskey Bar

Der Song in der Suchtbehandlung

Rudolf Maisriml

Journal für Psychologie, 33(1), 144–165

https://doi.org/10.30820/0942-2285-2025-1-144 CC BY-NC-ND 4.0 www.journal-fuer-psychologie.deZusammenfassung

Der Beitrag befasst sich mit den therapeutischen Effekten von Musik bei der Behandlung von Menschen mit Suchtproblemen. Dabei wird mit Patient:innen einer Wiener Suchtambulanz über mehrere Monate hinweg immer wieder über ihre Erfahrungen zum Thema Musik und Substanzkonsum gesprochen. Eine interessante Frage ist dabei, ob und wie suchtbiografisch bedeutsame Songs bei Patient:innen Suchtdruck auslösen können. Hier bietet die Unterscheidung von Reward Craving und Relief Craving einen nützlichen Rahmen zum Verständnis des Problems.

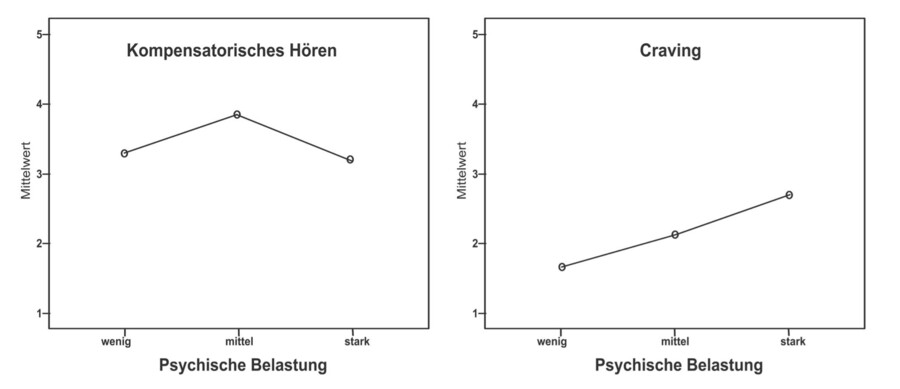

Zusätzlich interessierten die Erfahrungen von Patient:innen mit der Möglichkeit zur Stimmungsregulation durch Musik. Mittels Interviews und Fragebogen werden qualitative und quantitative Daten gesammelt, dargestellt und ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen einen signifikanten Unterschied bezogen auf das kompensatorische Hören. Auffallend ist hier die Gruppe schwer belasteter Patient:innen, die hier weniger Ressourcen zur Stimmungsregulation mit Musik aufweist. Diese Gruppe unterscheidet sich auch in ihrer Einschätzung von Craving durch Musik.

Schlüsselwörter: Funktionen von Musik, Suchtdruck, Craving, Stimmungsregulation, Musiktherapie

Show me the way to the next Whiskey Bar: The Song In Addiction Treatment

The article deals with the therapeutic effects of music in the treatment of people with addiction problems. Over a period of several months, patients of a Viennese addiction clinic are repeatedly talked about their experiences with music and substance use. An interesting question is whether and how biographically significant songs can trigger addictive pressure in patients. Here, the distinction between reward craving and relief craving provides a useful framework for understanding the problem.

In addition, the experiences of patients with the possibility of mood regulation through music were of interest. Qualitative and quantitative data are collected, presented and evaluated by means of interviews and questionnaires. The results show a significant difference in terms of compensatory hearing. The group of severely stressed patients who have fewer resources for mood regulation with music is striking here. This group also differs in their assessment of craving through music.

Keywords: functions of music, addictive pressure, craving, mood regulation, music therapy

Einleitung

Der populärwissenschaftliche Selbsthilferatgeber Die Musiktherapie von Leveratto (2014) verspricht »Songs und Stücke für Lebens- und Stimmungslagen aller Art«. Bei Drogenproblemen empfiehlt er Sister Morphine von den Rolling Stones oder Lucy in the Sky with Diamonds von den Beatles. Bei Alkoholproblemen rät er zum Alabama Song (Whiskey Bar) von den Doors oder Rehab von Amy Whinehouse. Eingebettet sind diese wohlmeinenden Ratschläge in kurzweilige Anekdoten rund um die entsprechenden Künstler:innen und deren Songs. Das therapeutische Agens soll hier im abschreckenden Effekt der jeweiligen Suchtbiografien und einer kathartischen Wirkung beim Hören dieser Songs bestehen.

Andererseits ist eine derartige Herangehensweise auch kritisch zu hinterfragen. Aktuelle musiktherapeutische Studien verweisen auch auf die Gefahr, dass die Konfrontation mit derartigen Songs erst Suchtdruck wecke und so zu erneutem Konsum führe (Schmidt et al. 2020, 168).

Alkoholabhängigkeit ist ein weit verbreitetes Problem. In Österreich weisen 14% der Menschen ein zumindest problematisches Trinkverhalten auf. Die Lebenszeitprävalenz für Alkoholsucht liegt durchschnittlich bei 10%, wobei Männer mehr als doppelt so oft betroffen sind (Bachmayer et al. 2023, 55). Wenngleich angesichts dieser Zahlen erheblicher Bedarf bestände, ist die Musiktherapie im Suchtbereich noch wenig präsent, wie Galle-Hellwig und Baumann (2021) zusammenfassen, wenn sie feststellen, dass Suchtpatient:innen so etwas wie ein »musiktherapeutisches Stiefkind-Dasein« führen (Galle-Hellwig und Baumann 2021, 7).

Die vorliegende Arbeit geht der Frage nach, inwiefern suchtbiografisch bedeutsame Songs die Wahrscheinlichkeit für Rückfälle erhöhen können. Den musikpsychologischen Rahmen bildet dabei die Vorstellung von spezifischen Funktionen von Musik und entsprechenden musikalischen Umgangs- oder Hörweisen (Behne 2009). Von besonderem Interesse sind dabei die kompensatorische und sentimentale Nutzung von Songs, die sich auf persönliche Erinnerungen und die Möglichkeit zur Stimmungsregulation beziehen.

Im Folgenden wird zuerst ein kurzer Überblick zur Alkoholproblematik gegeben. Danach werden relevante musikpsychologische Fragen behandelt. Abschließend wird die konkret durchgeführte Untersuchung vorgestellt.

1 Alkohol und Alkoholismus

1.1 Alkoholwirkungen

In einer alten syrischen Handschrift findet sich eine anschauliche Metapher über die Wirkungen von Alkohol:

»Der Wein hat vier Eigenschaften, die er auf diejenigen überträgt, welche ihn trinken. Erstens die Eigenschaft des Pfaues, nämlich, dass seine (des Trinkers) Farben und Bewegungen schön werden; dann die Eigenschaft des Affen, denn er fängt an, mit allen zu scherzen; dann die Eigenschaft des Löwen, denn er traut seiner Kraft und wird stolz, und endlich die Eigenschaft des Schweines, indem er sich maßlos betrinkt, im Kot wälzt und schließlich Unrat ausspeit« (Dähnhardt 1909, 298).

Was hier beschrieben wird, ist die biphasische Wirkung von Alkohol: In kleinen Mengen wirkt Alkohol aktivierend und belebend, später zunehmend dämpfend (Feuerlein 2008, 24). Alkoholkonsum führt dabei zu einer dosisabhängigen Hemmung verschiedener Gehirnareale, wodurch zunächst Ängste abgeschwächt werden, bevor schließlich die Impulskontrolle mehr und mehr verloren geht.

Die Effekte, sich in Gesellschaft wohler zu fühlen, leichter Kontakt zu finden, sich besser zu entspannen, sich weniger niedergeschlagen zu fühlen und mehr Selbstvertrauen zu haben, sind Gründe, warum Menschen überhaupt Alkohol konsumieren (Lindenmeyer 2016, 25). Zusammengefasst bilden sie die »angenehmen Hauptwirkungen«. Auf diese angenehmen Hauptwirkungen folgen im Zusammenhang mit dem Alkoholabbau in der Leber längere, unangenehme Nachwirkungen – Unlust, Unruhe, Verstimmung oder Kater.

1.2 Alkoholabhängigkeit

Bei zu häufigem und andauerndem Konsum kommt es zur Toleranzsteigerung, zur Ausbildung eines Suchtgedächtnisses und durch die Auftürmung der unangenehmen Nachwirkungen schließlich auch zu körperlichen Entzugserscheinungen (Lindenmeyer 2016, 133). Die Person ist nun alkoholabhängig und trinkt weiter, um die Entzugserscheinungen zu bekämpfen. Die angenehmen Hauptwirkungen treten dabei zunehmend in den Hintergrund. Die Funktionalität von Alkohol verändert sich. Man trinkt nicht mehr primär, um die angenehmen Hauptwirkungen zu erzielen, sondern um die kumulierten Nachwirkungen zu bekämpfen.

Das Suchtgedächtnis – es dürfte in enger Verbindung mit dem Belohnungssystem stehen – kann auch nach erfolgreichem Entzug und Entwöhnung immer wieder Suchtdruck (Craving) in Zusammenhang mit Triggerreizen auslösen, und so die Wahrscheinlichkeit für Rückfälle erhöhen (Kienast et al. 2007, 24). Entsprechende Trigger finden sich in verschiedensten Zusammenhängen: im Anblick von alkoholischen Getränken, in bestimmten sozialen Situationen, bei Stress oder Niedergeschlagenheit und möglicherweise auch beim Hören von Songs, die in relevantem Zusammenhang mit der eigenen Suchtbiografie stehen.

Cravingattacken, bei denen ein starkes Verlangen nach der Substanz entsteht, zählen zu den häufigsten Rückfallursachen. Im Wesentlichen werden zwei Formen des Suchtdrucks unterschieden. Wird überwiegend Alkohol getrunken, um positive Gefühle zu verstärken (positive Wirkungserwartung), so spricht man von Reward Craving, steht hingegen die Vermeidung von negativen Gefühlen im Vordergrund, handelt es sich um Relief Craving (Scheibenbogen und Mader 2022, 40f.). Aus Sicht der Neurobiologie werden hinter diesen Formen unterschiedliche Mechanismen vermutet. Daher werden sie auch medikamentös unterschiedlich behandelt.

Ein typisches Charakteristikum der Alkoholabhängigkeit ist seine hohe Komorbidität. Kienast et al. (2007, 42) beziffern das Vorhandensein weiterer psychiatrischer Störungen mit 29 bis 37%, wobei hier vor allem Phobien, Panikstörungen, Depressionen und Abhängigkeiten von weiteren Substanzen hervorgehoben werden. Relevant ist hierbei die Unterscheidung zwischen primärem und sekundärem Alkoholismus (Wittfood und Driessen 2000, 10). Beim primären Alkoholismus entsteht die Komorbidität als Folge der Alkoholerkrankung, da andauernder Alkoholkonsum z. B. oft Depressionen auslöst. Sekundärer Alkoholismus ist hingegen als Folge einer bereits vorhandenen anderen psychiatrischen Vorerkrankung einzustufen. Hier dient Alkohol der Person zuerst zur Selbstmedikation einer psychischen Erkrankung, also als Beruhigungsmittel, Mutmacher oder Seelentröster.

Immer wieder wurde versucht, Typologien von Alkoholiker:innen zu bilden, um die jeweiligen Besonderheiten zu systematisieren. Ein aufschlussreicher Ansatz stammt vom österreichischen Psychiater Lesch (Lesch und Walter 2013, 6). Er formulierte vier Typen von Alkoholiker:innen, die große Unterschiede hinsichtlich der Ätiologie, Komorbidität, Entzugssymptomatik und Behandlung aufweisen. Hervorzuheben wären hier ein Typus (Typ-II), der Alkohol hauptsächlich wegen seiner angstlösenden Wirkung und als Beruhigungsmittel in Konfliktsituationen nutzt, sowie ein Typus (Typ-III), der Alkohol als Stimmungsaufheller und Schlafmittel missbraucht. In diesem Modell sind Funktionalität und Komorbidität Teil des Konzepts, dadurch ist es besonders nützlich für die Behandlung.

Auffallend sind schließlich noch deutliche geschlechtsspezifische Unterschiede, wie auch eine Untersuchung von stationären Patient:innen des Anton Proksch Instituts (API) (in Strizek et al. 2023, 117) zeigt. Diese ergibt, dass bei 94% der behandelten Alkoholikerinnen, aber nur bei 57% der Alkoholiker, bereits vor Beginn des problematischen Trinkens eine behandlungswürdige psychiatrische Grunderkrankung vorlag. Ein interessantes Detail zu diesen geschlechtsspezifischen Unterschieden findet sich bereits im Jugendalter. Hier zeigt sich bei der Untersuchung von Gründen für Alkoholkonsum bei 15-Jährigen, dass Mädchen deutlich mehr Bewältigungsmotive (Probleme vergessen) und Jungen eher Verstärkungsmotive (Party wird besser) verfolgen (Ernst 2017, 65).

1.3 Behandlung der Alkoholabhängigkeit

Angesichts der multifaktoriellen Entstehungsbedingungen von Abhängigkeit kommt einem multiprofessionellen Behandlungsmodell (medizinisch, therapeutisch, klinisch-psychologisch) grundlegende Bedeutung zu (Beiglböck und Feselmayer 2016, 106). Die klinisch-psychologische Behandlung ist dabei schulenübergreifend und befasst sich mit den Komorbiditäten sowie auch der Behandlung suchtspezifischer Störungsbereiche im Einzel- und Gruppensetting. Typische Gruppenangebote umfassen die Themen soziale Kompetenz, Umgang mit Angst, affektiven Störungen oder mangelnder Impulskontrolle.

Eine Besonderheit des Wiener Anton-Proksch-Instituts ist das »Orpheus-Programm« (Musalek 2024), das neben der klassischen Behandlung einen besonderen Schwerpunkt auf euthyme Verfahren wie Genusstraining und Naturerlebnis, Kreativ-Werkstätten und musikbasierte Projekte legt. Der Namensgeber Orpheus – ein griechischer Held, der für sein musikalisches Talent bekannt war – konnte mit seiner Lyra wilde Tiere besänftigen und später seine Kameraden auch vor dem todbringenden Gesang der Sirenen bewahren. Diese schöne Metapher veranschaulicht, wie Genuss, Kreativität und Freude im Dienste der Suchtbehandlung Verwendung finden können.

In den letzten Jahren kam es zu einem Paradigmenwechsel in der Arbeit mit Abhängigen. Die Technik der Motivierenden Gesprächsführung nach Miller und Rollnick (in Demmel 2015, 193) hat sich als sehr effizient erwiesen, die Veränderungsbereitschaft der Patient:innen nachhaltig zu fördern. Im Modell gelten Rückfälle nicht mehr als Betriebsunfall, sondern als zu erwartender Bestandteil des Veränderungsprozesses. Der richtige Umgang mit Rückfällen spielt besonders in der ambulanten Behandlung, die sich über mehrere Jahre erstrecken kann, eine wichtige Rolle. Gegebenenfalls ist hier auch das Behandlungsziel kritisch zu hinterfragen. Zwar gilt nach wie vor dauerhafte Abstinenz als bestes Therapieziel, gelegentlich werden auch kontrolliertes Trinken als mögliche Alternative für gewisse Patient:innen (z. B. Typ-II) ins Auge gefasst (Beiglböck und Feselmayer 2016, 113).

Wie eingangs dargestellt, waren musiktherapeutische Angebote im Suchtbereich insgesamt noch wenig präsent. Im letzten Jahrzehnt ist jedoch das Interesse an diesem Thema gestiegen und es sind vielfältige Studien veröffentlicht worden. Auf einige wird hier später noch eingegangen.

2 Funktionen von Musik

Wir wissen, dass Musik ein universelles Phänomen ist, das in allen Kulturen und zu allen Zeiten eine bedeutende Rolle gespielt hat (Födermayr 1998). Offensichtlich hat Musik für den Menschen einige evolutionäre Vorteile gebracht (Kölsch 2022, 23). Diese Vorteile basieren auf den unterschiedlichen Funktionen von Musik (Schäfer und Sedlmeier 2018, 248). Wie die ethnomusikalische Forschung erbrachte, finden sich hier deutliche Parallelen zwischen verschiedenen Kulturen und Epochen; in fast allen Gesellschaften fanden und finden sich ähnliche Nutzungsweisen von Musik. Rösing unterscheidet bezüglich musikalischer Funktionen einen gesellschaftlich-kommunikativen Bereich und einen individuell-psychischen Bereich (Rösing 1993, 77ff.).

Der gesellschaftlich-kommunikative Bereich umfasst z. B. sakrale Funktionen, Repräsentationsfunktionen, Funktionen der Bewegungskoordination sowie gemeinschaftsbindende und gruppenstabilisierende Funktionen. Dazu zählt auch der Einfluss von Musik in der Identitätsbildung von Heranwachsenden und der Identifizierung mit ihrer jeweiligen Jugendsubkultur.

Der individuell-psychische Funktionsbereich betrifft die emotionale Kompensationsfunktion, die Funktion der Einsamkeitsüberbrückung und Bewältigung von Konflikten, die Entspannungsfunktion sowie die Aktivierungs- und Unterhaltungsfunktion. Auch hier kommt dem Jugendalter wiederum besondere Bedeutung zu, da die in dieser Zeit gehörte Musik oftmals mit unvergesslichen emotionalen Erlebnissen – dem ersten Kuss, der ersten Liebesbeziehung – verbunden bleibt (Kölsch 2022, 101).

Ein wichtiger Ansatz stammt von Behne (2009). Er extrahiert aus seinem umfangreichen Datenmaterial mittels Faktorenanalyse acht »musikalische Umgangsweisen«. Mit diesen beschreibt er individuelle Hörstrategien, die verschiedene Funktionen erfüllen können. Von besonderem Interesse ist hier das kompensatorische Hören, welches auf die Beendigung unangenehmer Befindlichkeiten ausgerichtet ist und das von Behne (2009, 214) als Hörweise mit der größten Intensität und wichtigster Aspekt des Musikerlebens bezeichnet wird. Eine zweite hier relevante Hörweise ist das sentimentale Hören, welches sich durch besondere Affinitäten zu biografischen Variablen charakterisiert. Er erachtet sentimentales Hören allerdings als weniger aussagekräftig, da dieser Faktor große Überschneidungen mit emotionalen, assoziativen und vegetativen Hörweisen aufweist und somit eher als genereller Indikator für die Intensität des Musikerlebens gilt (ebd., 237). Die beiden letzten Hörweisen beziehen sich auf distanziertes und diffuses Hören.

Schäfer und Sedlmeier (2018, 252) entwickelten in einer Reanalyse aller vorliegenden Studien zu »Nutzungsweisen«, »Umgangsweisen« und »Wirkungen« einen umfangreichen Fragebogen mit 129 Items. Anhand einer repräsentativen Stichprobe fanden sie schließlich drei fundamentale Dimensionen psychologischer Funktionen: Selbstwahrnehmung, Stimmungsregulation und soziale Beziehungen.

3 Musik und Alkohol

Musik und Alkohol stehen in einer vielschichtigen Beziehung zueinander. Grundlegende Analogien finden sich bereits in der Existenz von ähnlichen neurobiologischen Mechanismen. So wird sowohl beim Trinken als auch beim Musikhören das Belohnungssystem des Gehirns angeregt (Spitzer 2023).

Eine deutliche Analogie ist auch aus entwicklungspsychologischer Sicht gegeben. Erster Alkoholkonsum und die Festlegung auf den eigenen Musikgeschmack finden überwiegend im Jugendalter statt (Baacke 1994, 176f.). Hier entwickelt sich allmählich die eigene Identität und der eigene Lebensstil, auch was Musiknutzung und Einstellung zu Alkohol und Drogen angeht. Wie Raithel (2004) darstellt, ist das Jugendalter durch besondere Risikofreudigkeit gekennzeichnet, was auch Probierkonsum unterschiedlicher Substanzen, besonders lautes Musikhören und ähnliche Praktiken miteinschließt.

Engel et al. (2011) untersuchen in einem Feldexperiment den Zusammenhang zwischen Songs mit Alkoholbezügen und Alkoholumsatz in Bars. Diese Pilotstudie lieferte Hinweise auf einen Effekt von derartigen Cues auf die Trinkmenge. Je mehr Alkoholbezüge in der Musik, desto mehr Alkohol wurde konsumiert. Alen et al. (2024) erhoben die Häufigkeit von Alkoholreferenzen in populärer Musik und fanden Alkoholbezüge in 24% der Songs. Sie betonen, dass die Hinweise auf Alkohol oft positiv konnotiert sind und die Häufigkeit der Alkoholreferenzen im Laufe der letzten Jahre wieder zugenommen hat.

Ein möglicher Zusammenhang besteht schließlich noch in der scheinbaren Affinität vieler berühmter Musikerpersönlichkeiten zu Alkohol und Drogen aller Art. Man denke hier an Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin, Kurt Cobain oder Amy Whinehouse, die wesentlich zum Mythos des Club 27 beigetragen haben. Studien zufolge lässt sich zwar für das genaue Alter von 27 Jahren keine konkrete Spitze an Todesfällen feststellen, das Sterblichkeitsrisiko von Musiker:innen im Alter von 20 bis 30 Jahren scheint jedoch zwei- bis dreimal erhöht. Manche Autoren vermuten hier einen Zusammenhang mit dem Persönlichkeitsmerkmal Sensation Seeking, welches sowohl bei einer Suchtproblematik als auch im Bereich der Musik eine wichtige Rolle spielen dürfte (Rötter und Steinberg 2018, 443).

Der vielschichtige Zusammenhang von Alkohol und Musik zeigt sich noch in etlichen weiteren Bereichen. Der inhaltliche Bogen reicht von Trinkliedern der Antike (Lojak 2024) bis zur aktuellen Ballermann-Kultur und zugehöriger sogenannter »Ballermann-Musik«. Ein verbindender Aspekt besteht offensichtlich in ähnlichen Funktionen zur Stimmungsregulation.

Die noch geringe Präsenz der Musiktherapie im Suchtbereich kann auch mit dieser engen Beziehung zusammenhängen. Leipoldt-Döring (2021) berichtet anschaulich von einigen typischen Schwierigkeiten in der musiktherapeutischen Praxis. Sie schildert den anfänglichen Widerstand der Patient:innen gegen die verwendeten Hörbeispiele in der Gruppentherapie: »Sobald ein Musikstück erklang, wurde gestöhnt und genervt durchgeatmet« (Leipoldt-Döring 2021, 27). In der Folge einigte man sich in der Gruppe, dass die Patient:innen einmal selbst Hörbeispiele mitbringen dürfen. »Die meisten bekamen Suchtdruck und träumten sich in die vergangenen Konsumzeiten zurück«, wie Leipoldt-Döring berichtet.

4 Musiktherapie in der Suchtbehandlung

Musiktherapie (MT) besitzt eine breite Palette an Methoden, die sich prinzipiell in rezeptive Musiktherapie und aktive Musiktherapie unterteilen lassen. Singen, Improvisieren, therapeutisches Songwriting sind Beispiele für die aktive MT. Rezeptive MT beschäftigt sich mit dem Hören von Musik: als funktionale Maßnahme zur Entspannung und Stressreduzierung oder zur Förderung der Introspektionsfähigkeit und emotionalen Differenzierung (Stegeman 2020, 33f.).

Insgesamt ist das Thema Musiktherapie in der Suchtbehandlung im letzten Jahrzehnt zunehmend in den Blickpunkt gekommen. Hohmann et al. (2017), Silverman et al. (2021) und Ghetti et al. (2022) sichteten in Übersichtsarbeiten zahlreiche Studien, die sich mit den Effekten von Musiktherapie und musikbasierter Interventionen auf Konsum von Substanzen befassten. Betont wird dabei übereinstimmend die große Heterogenität der untersuchten Studien, was deren Vergleichbarkeit erheblich einschränkt. So wurden die unterschiedlichsten Süchte (Alkohol, Nikotin, Opiate usw.), Erhebungsmethoden (Feldstudie, Befragung, Laborexperimente) und verschiedene musiktherapeutische Techniken untersucht. Oft waren die Fallzahlen der Studien sehr gering und die Ergebnisse brachten nur schwache Effekte. Zusammenfassend finden die drei Autor:innen dennoch ähnliche Ergebnisse, die sich als moderater Effekt von MT auf verbesserte Therapiemotivation und verminderten Suchtdruck interpretieren lassen.

In manchen Studien fanden sich allerdings Hinweise, dass Musik auch den Suchtdruck erhöhen kann. Dingle (2015) berichtet, dass 43% der Patient:innen von zwei Suchteinrichtungen angaben, bestimmte Musik würde ihren Drang, Substanzen zu verwenden, erhöhen. Verursacht sei dies überwiegend durch die Verbindung zum früheren Substanzkonsum.

Von Short und Dingle (2015) stammt eine weitere aufschlussreiche Studie, in der Gesunde (n = 19) mit Suchtpatient:innen (n = 19) hinsichtlich ihrer emotionalen Reaktion auf entspannende, fröhliche und traurige Musik verglichen wurden. Dabei fanden sie, dass die Teilnehmer:innen mit Suchterkrankung eine gedämpftere Resonanz auf fröhliche Musik zeigten. Zusätzlich wird in dieser Studie mit der Gruppe von Suchtpatient:innen je ein individueller »Urge Song« und ein »Clean Song« exploriert und in weiterer Folge die Reaktion beim Anhören erhoben. Dabei zeigte sich, dass ein Urge Song zum Anstieg des Cravings führen kann, und ein Clean Song dieses wieder zum Ausgangsniveau zurückbringt. Die Exploration der beiden individuellen Songs fand im Rahmen von ausführlichen Musikanamnesen statt.

Van de Ree (2016) untersucht ebenfalls die Frage von Musik als Trigger für Craving. In ihrer Arbeit führt sie umfangreiche Interviews mit drei Musiktherapeut:innen und vier Patient:innen durch und wertet diese aus. Dabei waren sich alle drei Musiktherapeut:innen aufgrund ihrer praktischen Erfahrung sicher, dass Musik auch Craving hervorrufen kann. Den Patient:innen hingegen waren sich dieses Phänomens nur teilweise bewusst. Die Autorin formuliert abschließend ein Modell, wie spezifische Musik über die vorhandenen individuellen Assoziationen zu früherem Substanzkonsum oder zu vergangenen negativen Erlebnissen die Wahrscheinlichkeit für Suchtdruck erhöht. Das Modell ähnelt stark dem Konzept von Reward Craving und Relief Craving, ohne dies explizit so zu bezeichnen.

Zusammenfassend kann hier festgehalten werden, dass Musik prinzipiell Craving vermindern, es unter Umständen aber auch erst auslösen kann. Dieser Frage wird im folgenden Abschnitt noch eingehender nachgegangen. Eine weitere Frage der vorliegenden Arbeit befasst sich mit der Funktion von Musik zur Stimmungsregulation. Inwiefern Stimmungsregulation gelingt, hängt auch von den individuellen Hörweisen ab. Von besonderer Bedeutung ist hier das kompensatorische Hören (Behne 2009) in seiner Funktion als Seelentröster, um sich zu beruhigen und unangenehme Stimmungen zu vertreiben. Im Folgenden wird hier versucht, diese beiden Themenbereiche – Craving und Stimmungsregulation – weiter zu erkunden. In welchem Umfang nutzen unsere Patient:innen Musik zur Stimmungsregulation? Verwenden sie kompensatorisches Hören auch zur Verminderung von Suchtdruck? Kennen sie Songs, die Suchtdruck auslösen?

5 Studien zur Musiknutzung alkoholkranker Patient:innen

Die vorliegende Studie wurde im Verlauf des Jahres 2024 in der Wiener Ambulanz des API durchgeführt. Untersucht wurden insgesamt 79 Patient:innen, davon 31 Frauen und 48 Männer. Diese waren alle beim Verfasser, der dort als Klinischer Psychologe beschäftigt ist, in Behandlung und kamen regelmäßig – im Schnitt alle zwei bis drei Wochen – zu therapeutischen Gesprächen in die Ambulanz. Insgesamt handelt es sich bei den Patient:innen um einen guten Querschnitt der gesamten Einrichtung. Das Durchschnittsalter beträgt 49 Jahre, der soziale Hintergrund reicht vom ungelernten Arbeiter bis zum Universitätsprofessor, von der Managerin bis zur Mindestpensionistin. Alle Beteiligten gaben ihr schriftliches Einverständnis zur Teilnahme an dieser Studie und Veröffentlichung der Ergebnisse in anonymisierter Form.

Die Datenerhebung fand im Rahmen der laufenden therapeutischen Gespräche in der Einrichtung statt. Dabei wurde das Thema Musiksozialisation und -nutzung bei fast allen 79 Patient:innen bei passender Gelegenheit angesprochen. Es wurde aber nur eingehender exploriert, wenn die Patient:innen von sich aus gerne über das Thema sprachen, etwa weil Musik in ihrem Leben einen hohen Stellenwert hat und wenn andere therapeutische Themen nicht vordringlich waren. Mit 16 Patient:innen konnten schließlich derartige Interviews geführt werden.

Den zweiten Teil der Studie bildet die Fragebogenuntersuchung zu musikalischen Umgangsweisen nach Behne (2009). Hier wurden alle 79 Patient:innen einbezogen.

5.1 Musikanamnesen

Bereits Short und Dingle (2015) haben die Notwendigkeit ausführlicher Musikanamnesen betont, etwa um individuelle »Urge Songs« und »Clean Songs« zu identifizieren. Daher haben wir hier ebenfalls entsprechende Interviews geführt. Das Augenmerk lag dabei auf biografischen Besonderheiten zum Thema Musik und Sucht, zu Erfahrungen mit Musikwirkungen und der Nutzung zur Stimmungsregulation und Selbstreflexion. Die Interviews waren sehr offen gehalten. Typische Fragen waren: Gibt es einen Song, der das eigene Leben repräsentiert? Gibt es einen Song, der mich traurig macht oder mich tröstet? Was höre ich mir an, um mich zu motivieren? Welche Songs können Suchtdruck hervorrufen? Erfragt wurden außerdem noch Erfahrungen mit MT, Musikgeschmack und Musiknutzung im Allgemeinen. Relevante Informationen wurden im Anschluss an die Sitzungen in kurzen Erinnerungsprotokollen festgehalten.

Im Hinblick auf unser untersuchtes Sample ist es notwendig, sich einige Jahre in die Vergangenheit zu versetzten. Die meisten unserer Patient:innen verbrachten ihre Kindheit und Jugend in den 70er und 80er Jahren. Die Medienwelt begann sich gerade massiv zu verändern: Farbfernsehen, Kassettenrecorder, Plattenspieler hielten Einzug in die Haushalte und Jugendliche lasen heimlich Bravo-Hefte. Manche ältere Patient:innen erinnern sich sogar noch an die Jukeboxes in Gasthäusern der späten 60er Jahre, als eine der ersten Möglichkeiten, sich überhaupt einen eigenen Song selbst auswählen zu können, was damals eine kleine Medien-Revolution darstellte.

Herr A.

Herr A., ein 71-jähriger Pensionist, war maßgeblich an der Idee zur vorliegenden Studie beteiligt. Auf die zuerst eher beiläufige Frage nach seinem Musikgeschmack gab er eine unerwartete Antwort: »Colosseum, Emerson, Lake & Palmer, Gentle Giant, Rare Earth, Cream. Iron Butterfly …« Herr A. ist ein wandelndes Pop- und Rocklexikon – allerdings auf dem Stand von 1985 – und er besitzt eine riesige Plattensammlung – circa 700 Stück –, wobei er sich in letzter Zeit aber kaum mehr etwas anhört. Herr A. ist etwas vereinsamt, hat kaum Sozialkontakte und seine Versuche, in Pensionistenclubs Anschluss zu finden, waren bisher von wenig Erfolg gekrönt. Er fühle sich dort als Sonderling, sein spezieller Humor würde nicht verstanden. Die Band Colosseum – eine Jazzrock-Band der späten 60er Jahre – habe er mit 17 Jahren erstmals bei einem Bekannten gehört. Während es bei ihm zu Hause damals nur ein kleines Kofferradio gab, besaß der Bekannte bereits eine passable Musikanlage. Dieser setzte Herrn A. Kopfhörer auf und legte eine Platte auf. Er beschreibt dieses Ereignis als eine Art akustisches Erweckungserlebnis: der bis dahin unbekannte Stereoklang, die kräftigen Bässe und die Klarheit im Sound – er war begeistert.

Im Laufe der Zeit kamen wir immer wieder auf psychologische Aspekte von Musik zu sprechen. Wir redeten über Songs mit großer emotionaler Bedeutung und den Zusammenhang mit einer unglücklichen Liebe, über aufkommende Erinnerungen, über Selbstreflexion und Stimmungsregulation. Einmal brachte er einen alten Walkman, eine Kassette und zwei kleine Lautsprecher in die Behandlung mit. Auf der Kassette war eine selbst zusammengestellte Sammlung seiner Lieblingsstücke der Saxophonistin Barbara Thompson und weiterer Jazzrock-Größen.

Für Herrn A. sind diese Therapiestunden wichtig, sie bieten die Möglichkeit, sein bisheriges Leben zu reflektieren und sich auch mit der Zukunft auseinanderzusetzen. Seit seiner Krebsdiagnose denkt er auch über seinen Tod nach. Den Song für seine Beerdigung kennt er bereits: The End von den Doors – das ist eben sein spezieller Humor.

Herr B.

Herr B. ist ein 40-jähriger Patient, der als Kind eine Entwicklungsverzögerung aufwies. Er ist ein besonders freundlicher Patient mit einer hohen Therapiemotivation, den wir seit vielen Jahren immer wieder in Behandlung haben, da es ständig zu Suchtverschiebungen (Alkoholabhängigkeit, pathologisches Spielen oder Kaufsucht) kommt. Seit zwei Jahren ist er nun rückfallfrei. Auf die Frage nach einem besonders wichtigen Song in seinem Leben antwortete er, ohne lang zu überlegen: »Mein Kindheitserinnerungslied!« Wenn er traurig sei – er erlebt auch heute immer wieder Zurückweisung und Diskriminierung –, würde ihm dieser Song helfen und ihn trösten.

Herr B. sei etwa acht Jahre alt gewesen und mit seinem Vater mit dem Auto gefahren, als es plötzlich einen Reifenschaden gab. Nachdem sich der erste Schock gelegt hatte, lief im Autoradio zufällig California Blue von Roy Orbison. Diesen Song nennt er sein »Kindheitserinnerungslied«, es erinnert ihn daran, dass sich Dinge oft wieder zum Guten wenden können.

Frau C.

Frau C. ist eine Dame um die 60 Jahre mit einer langjährigen Heroinabhängigkeit im jungen Erwachsenenalter. Nach einem erfolgreichen Heroinentzug mit 30 Jahren folgte eine Suchtverschiebung zu Alkohol und Benzodiazepinen. Abstinente Zeiten gab es insgesamt kaum, da sie Suchtmittel meistens als Medikament gegen ihre schweren Depressionen, sozialen Ängste und Schuldgefühle verwendete. Ihr Einstieg in die Heroinsucht Ende der 70er Jahre begann mit Probierkonsum von Paracodein im Zusammenhang mit Teilen der damaligen Wiener Burggarten-Szene: Hippies mit Gitarren spielten Lieder von Janis Joplin und Jim Morrison; da wollte sie dazugehören. Riders On the Storm war ihr damaliges Lebensmotto, extra ausgestattet mit einer typischen Jim-Morrison-Lederhose, die sie dann im Zuge ihrer späteren Heroinsucht irgendwann verloren hat.

Mit Frau C. gab es eine intensive Auseinandersetzung mit dem Thema kompensatorischer Musiknutzung und dem Umgang mit Suchtdruck erzeugenden Songs, wie etwa dem Alabama Song von den Doors. Beim gemeinsamen, achtsamen Anhören spürte sie eine leichte Beunruhigung. Sie sei hier lieber vorsichtig: Wenn sie deprimiert sei, könne dieser Song ihr vielleicht Craving verursachen. Wenn sie niedergeschlagen sei, würde sie hingegen ihre Spotify-Playlist nutzen. Melancholische Songs von Patti Smith seien manchmal besonders hilfreich.

Frau D.

Frau D. mochte als Jugendliche die Sängerin Nena. Diese symbolisierte für sie den Widerstand gegen das Elternhaus, in dem es etliche Probleme gab. In einer der folgenden Therapiestunden zeigte sie dann stolz Fotos aus ihrer wilden Jugendzeit. Sie hatte ihre naturblonden Haare tiefschwarz gefärbt und trug eine ausgefallene 80er-Jahre-Frisur – sie war nach Eigendefinition ein Punk. Heute hadert sie manchmal mit ihrem Leben, weil sie mittlerweile auch viele Jahre mit ihrer Sucht verbracht hat. Dann hilft ihr der Song In meinem Leben von Nena, wie sie erzählt. Dort würde genau ihr Thema behandelt.

Herr E.

Herr E. ist ein 45-jähriger Patient mit einer Alkoholerkrankung seit dem jungen Erwachsenenalter. Er hat bereits etliche Alkoholtherapien absolviert und ist dennoch immer wieder schwer rückfällig geworden. Irgendwann hat er autodidaktisch Gitarre spielen gelernt und angefangen, eigene Songs mit Mundart-Texten zu schreiben. Die Texte handeln zu einem Großteil von seinen Problemen mit Alkohol und dem Wunsch, künftig abstinent zu leben. Seine ersten kleinen Auftritte absolvierte er als Patient der API-Suchtklinik, danach hat er begonnen, als Straßenmusiker in Wien aufzutreten. Im Grunde betreibt Herr E. therapeutisches Songwriting und gibt an, dass ihm dies helfen würde. Allerdings ist er nach über einem Jahr durchgehender Abstinenz unerwartet rückfällig geworden.

Frau F.

Frau F., eine 42-jährige Dame aus bürgerlichem Elternhaus, hat als Kind klassischen Klavier- und Ballettunterricht bekommen. Als Jugendliche und junge Erwachsene konnte sie dadurch öfter an Aufführungen mitwirken. Klassische Musik bedeutete ihr sehr viel, aber auch Popmusik hörte sie gerne. Später entwickelten sich bei ihr aufgrund einiger traumatischer Erlebnisse eine schwere Depression und heftige Panikattacken, die sie mit Alkohol zu bekämpfen versuchte.

Frau F. füllte den Fragebogen in Anwesenheit ihres Behandlers aus. Ihre Reaktionen und Kommentare bezüglich einiger Items waren bemerkenswert. Sie erklärte nämlich, dass sie früher Musik anders genutzt habe. Heute höre sie kaum mehr Musik. Durch Musik würde sie wahrscheinlich zu sehr aufgewühlt und an ihr früheres Leben erinnert.

Frau F. hat auch Erfahrungen mit MT aus früheren Therapieaufenthalten. Sie beschreibt, wie sie gebeten worden sei, an einem Klavier etwas zu improvisieren. Das habe sie derartig gestresst, dass sie eine Panikattacke bekommen habe und die Therapieeinheit abgebrochen wurde.

Herr G.

Herr G. ist ein 40-jähriger Patient mit einem engen Bezug zu Folk-Punk. Er hat viele Jahre bei verschiedenen Bands als Roady gearbeitet, musste diese Tätigkeit aufgrund von Rückenbeschwerden aber bleiben lassen. Sein Therapieziel ist Abstinenz, allerdings kam es mehrfach zu ausgeprägten Rückfällen, wenn eine seiner ehemaligen Bands in Wien auftreten, deren Konzerte er natürlich besucht.

5.2 Weitere Interviews

Insgesamt wurde mit 16 Patient:innen intensiver über ihre musikalische Sozialisation und ihre aktuelle Musiknutzung gesprochen. Diese erzählen dabei die unterschiedlichsten Geschichten:

- Eine 70-jährige Frau, die es vermeidet, Santana zu hören, da er sie an ihre jungen Jahre und eine unglückliche Liebe zu einem gutaussehenden Südamerikaner erinnert. Sie hört heute aber kaum mehr Musik, weil sie mit der Technik überfordert ist.

- Ein 52-jähriger Manager im Burn-out, der vor seinem Wirtschaftsstudium kurz Musikwissenschaft studiert hat und mehrere Instrumente spielen kann – jedoch nicht gut genug für seinen inneren Kritiker, weswegen er es lieber gleich ganz bleiben lässt. Er hat aufgrund früherer Therapien bereits Erfahrungen mit aktiver MT gemacht und kritisiert, dass in der »Gruppe keiner den Rhythmus halten konnte«.

- Ein 61-jähriger Wissenschaftler, der sein Leben lang viel zu viel getrunken hat. Er mag Udo Lindenberg, der selber ein massives Alkoholproblem hatte und dessen Song Lady Whiskey als Versuch therapeutischen Songwritings Lindenbergs zu verstehen ist.

- Eine 49-jährige Frau, die mit 17 Jahren – fasziniert vom ausschweifenden Leben des Freddie Mercury – aus ihrem kleinen polnischen Dorf nach Wien »flüchtete« und dort viele Jahre in der Drogenszene und Halbwelt verbrachte.

- Ein 64-jähriger Pensionist mit dem Motto Sympathy for the Devil, der über sich sagt, er wäre bereits als Jugendlicher »ab dem ersten Schluck Alkohol abhängig gewesen«. Seit zwei Jahren ist er nun dauerhaft abstinent.

- Ein 45-jähriger Angestellter, der beim Song Großvater von STS starke Emotionen bekommt, weil es ihn an seinen verstorbenen Opa erinnert.

- Ein 62-jähriger Pensionist, der eine Vorliebe für Hardrock hat. Er hat mittlerweile zu einem kontrollierten Konsum zurückgefunden. Im Zusammenhang mit einem Konzertbesuch der Band Judas Priest meinte er lapidar: »Zwei Bier, zwei Tütchen.«

- Ein 60-jähriger ehemaliger Schichtarbeiter, der ein ausgesprochener Fan von Bruce Springsteen ist und ihn schon mehr als zehn Mal live gesehen hat. An ihm schätzt er besonders seine natürliche Art und sein sozialpolitisches Engagement, da er sich damit identifizieren könne.

- Schließlich ein schüchterner 23-Jähriger, der außer DeathMetal keine Musikrichtung kennt und hört. Mit ihm wurde vereinbart, ihm ab und zu einige Anfängerübungen auf der Akustikgitarre zu zeigen, die im Beratungsraum vorhanden ist. So lernt er jetzt einfache »Lagerfeuersongs« begleiten, was ihm durchaus Freude bereitet. Nach längerer Alkoholabstinenz hat er ein DeathMetal-Konzert besucht und dort ein Bier konsumiert.

5.3 Interpretation

Die erhobenen Musikanamnesen illustrieren eine Vielzahl unterschiedlicher Erkenntnisse, die in der Literatur beschrieben werden. Dazu zählt die relative Stabilität des Musikgeschmacks und seine Entstehung überwiegend in der Jugend (Kölsch 2022), die bemerkenswerte Verbindung mit dem biografischen Gedächtnis (Kindheitserinnerungslied) oder die Rolle bei der Identitätsfindung im Jugendalter.

Die Identifikation von individuellen Urge Songs erbrachte nur vereinzelt konkrete Ergebnisse. Eine nennenswerte biografische Verbindung von Musik und Substanzkonsum fand sich eher im Bereich illegaler Drogen. Für das Thema Alkohol wurde dies von den Patient:innen kaum explizit angesprochen. Im Fall von Frau C. wurde der Alabama Song – stellvertretend für etliche weitere Doors-Songs – genannt. Bei einer anderen Patientin war dies Samba Pa Ti von Santana. Im Fall von Frau C. wäre von möglichem Reward Craving auszugehen, im anderen Fall von Relief Craving.

Insgesamt erscheint die Möglichkeit, dass einzelne Songs Relief Craving auslösen, von höherer Relevanz (Wish you were here, Großvater, Samba Pa Ti).

Für die Auslösung von Reward Craving wird hier die Meinung vertreten, dass es eher bestimmte Bands und bestimmte Genres sind, die sich hier auswirken, und weniger konkrete, einzelne Songs. Als besonders kritisch für Rückfälle haben sich Konzertbesuche erwiesen, die für manche Patient:innen offensichtlich hohen Aufforderungscharakter für Konsum haben. Hier ist es mehrfach zu Rückfällen gekommen.

Mit Frau C. wurde abschließend ein kleiner Test durchgeführt, da bei ihr ein konkreter Song identifiziert worden war, der Suchtdruck auslösen könne. Sie erklärte sich einverstanden, die Wirkung des Songs im Behandlungszimmer zu testen. Beim gemeinsamen Anhören bemerkte sie bald einen leichte Unruhe, die sie als Anzeichen für Craving interpretierte.

Bei manchen der befragten Patient:innen fand sich eine deutlich kompensatorische Nutzung von Musik: Patti Smith als Seelentröster, ein »Kindheitserinnerungslied« als Mutmacher, Nena und Udo Lindenberg als Role Model zur Überwindung der Sucht. Eine besondere Form kompensatorischer Musiknutzung besteht im Versuch des therapeutischen Song-Writings eines Patienten.

Zu den Grenzen kompensatorischer Musiknutzung gibt zuletzt noch Frau F. Auskunft. Frau F., eine schwer belastete Patientin, schildert eine Abnahme ihrer Musiknutzung als Folge ihrer zunehmenden psychischen Belastung. Musik wecke zu viele unangenehme Erinnerungen, sie könne Musik nicht mehr genießen. Daher höre sie heute kaum mehr Musik.

Ein letzter Aspekt in den Interviews betraf noch etwaige Erfahrungen mit früherer Musiktherapie. Von zwei Patient:innen liegen hierzu konkrete Aussagen vor. Beide sind sehr kritisch ausgefallen. Beide haben eine musikalische Vorbildung und zusätzlich einen stark ausgeprägten Perfektionismus, der sich hier – speziell beim Improvisieren und Experimentieren innerhalb der MT – als hinderlich herausstellte.

5.4 Fragebogenerhebung

Im zweiten Teil der Untersuchung wurde 79 Patient:innen ein Fragebogen zu musikalischen Umgangsweisen nach Behne (2009) vorgegeben. Dieser stammt aus einer umfangreichen Langzeitstudie mit 1.200 Heranwachsenden, kann aber auch für Erwachsene verwendet werden. Er umfasst nur 36 Items und lässt sich ohne zu großen Aufwand ausfüllen. Zusätzlich wurde ein 37. Item eingefügt, welches sich auf den Zusammenhang von Musik und dem Entstehen von Suchtdruck richtet. Alle 79 Patient:innen wurden vom Verfasser außerdem nach ihrer psychischen Belastung in drei Gruppen (leicht, mittel, schwer) eingeteilt. Diese grobe Zuordnung basiert auf der einrichtungsinternen Erfassung der »psychischen Problemlagenintensität« als Teil einer laufenden internen Evaluierung.

Durch diese Einteilung bietet sich die Möglichkeit, unterschiedlich belastete Patient:innengruppen hinsichtlich ihrer Musiknutzung zu vergleichen. Gemäß den Ergebnissen von Behne (2009) existieren nämlich Zusammenhänge zwischen dem Ausmaß der kompensatorischen Nutzung von Musik als »Seelentröster« und dem Ausmaß der erhobenen »Problembeladenheit« seiner Stichprobe. In abgeschwächter Form findet sich dieser Zusammenhang auch beim sentimentalen Hören (Behne 2009, 223). Diese möglichen Zusammenhänge sollen daher auch bei unserer Stichprobe untersucht werden.

Die Skala kompensatorisches Hören bildet sich aus den folgenden fünf Items:

Wenn ich Musik höre …

- kann ich mich richtig beruhigen, wenn ich vorher aufgeregt war.

- kann es sein, dass ich meine Stimmungen in der Musik wiederfinde.

- fühle ich mich weniger einsam.

- soll sie mich auf andere Gedanken bringen, unangenehme Stimmungen vertreiben.

- bringt sie mich in eine andere Stimmung.

Die Skala sentimentales Hören bildet sich folgendermaßen:

- träume ich am liebsten.

- regt sie mich an, über mich selbst nachzudenken.

- werde ich an Dinge erinnert, die ich früher erlebt habe.

- kann es sein, dass ich am liebsten weinen möchte.

- möchte ich ganz weit weg sein.

Hörweisen und Belastungsgruppen

Für die Prüfung des Zusammenhangs zwischen dem Ausmaß der psychischen Belastung (wenig, mittel, stark) und der Anwendung der kompensatorischen Hörweise wird hier allgemein formuliert:

- H0: Unterschiedlich belastete Patient:innen unterscheiden sich nicht im Ausmaß ihres kompensatorischen Hörens.

- H1: Unterschiedlich belastete Patient:innen unterscheiden sich im Ausmaß ihres kompensatorischen Hörens.

Ein derartiger Zusammenhang wird auch hier prinzipiell angenommen. Behne differenziert allerdings seine Ergebnisse in weiterer Folge noch dahingehend, dass ab einem zu hohen Ausmaß an Problembelastung das kompensatorische Hören wieder abnimmt: »[E]in Übermaß an Problemen wirkt lähmend« (Behne 2009, 219). Dieser Effekt wurde hier in der Musikanamnese von Frau F. beobachtet.

Eine einfaktorielle ANOVA ergab, dass es einen Effekt der Belastungsgruppen auf das Ausmaß des kompensatorischen Hörens gibt: F (2,76) = 5.51, p < 0.05. Ein anschließend angewandter (post-hoc) Bonferroni-Test zeigte, dass wenig Belastete geringere Werte als mittel Belastete haben (p < 0.05) und dass mittel Belastete höhere Werte als stark Belastete aufweisen (p < 0.05). Dieses Ergebnis beschreibt also zuerst ein Ansteigen des kompensatorischen Hörens, welches in der stark belasteten Gruppe jedoch wieder abfällt (vgl. Abb. 1), und stützt damit grundsätzlich Behnes Ergebnis.

Analog dazu verstehen sich auch die Hypothesen in Bezug auf sentimentales Hören. Hier erbrachte eine entsprechende Varianzanalyse jedoch keine Signifikanz.

5.4.2 Craving und Belastungsgruppen

Eine Frage, die zusätzlich in den Fragebogen eingefügt wurde, richtet sich auf den Zusammenhang von Musik und dem Entstehen von Suchtdruck: »Wenn ich Musik höre bekomme ich bei manchen Songs ein starkes Verlangen, Alkohol zu trinken.«

Bei der Daten-Exploration zeigte sich ein augenscheinlicher Zusammenhang zwischen Ausprägung der psychischen Problemlagenintensität und Zustimmung zu dieser Aussage. Daher wird hier – im Sinne explorativen Signifikanztestens (Bortz und Döring 2003, 384) – folgende Hypothese formuliert:

- H0: Unterschiedlich belastete Patient:innen unterscheiden sich nicht im Ausmaß des berichteten Cravings.

- H1: Unterschiedlich belastete Patient:innen unterscheiden sich im Ausmaß des berichteten Cravings.

Eine einfaktorielle ANOVA erbrachte hier, dass es einen Zusammenhang zwischen den Belastungsgruppen und der Zustimmung zur Frage nach möglichem Craving gibt: F (2,76) = 4.23, p < 0.05 (vgl. Abb.1). Ein anschließend angewandter (post-hoc) Bonferroni-Test zeigte, dass wenig Belastete geringere Werte als stark Belastete haben (p < 0.05) (vgl. Abb. 1). Ein vorangestellter Test der Varianzhomogenität war allerdings signifikant (p < 0.05), wodurch streng genommen die Voraussetzungen für eine Varianzanalyse verletzt sind.

Abbildung 1: Signifikante Unterschiede zwischen den drei Gruppen. Skalen: 1 = trifft nicht zu; 5 = trifft sehr zu

6 Zusammenfassung und Kritik

Die vorliegende Arbeit versteht sich als Pilotstudie und befasst sich mit der Frage nach musikinduzierter Emotionsregulation bei alkoholkranken Patient:innen und der Möglichkeit, mit Musik Craving auszulösen oder zu vermindern. Zwar existieren mittlerweile zunehmend Studien, die sich auch mit diesen Fragen befassen, auffallend ist jedoch die vorhandene Heterogenität und somit eingeschränkte Vergleichbarkeit. Daher wird auch immer wieder auf die Notwendigkeit einer weiteren Standardisierung und Vereinheitlichung im Bereich dieser Forschung verwiesen. In unserem Fall war die Vermischung von unterschiedlichen Suchtmitteln in den Studien problematisch, da nicht sicher ist, ob legale und illegale Substanzen hier nicht deutliche Unterschiede aufweisen.

Der Interview-Teil illustriert eine Vielzahl verschiedener biografischer Bezüge zum Thema. Einschränkend muss hier gesagt werden, dass insgesamt nur mit einem Fünftel der Patient:innen über ihre Musikbiografie gesprochen wurde. Der Großteil signalisierte kein besonderes Interesse an ausführlichen Interviews – weil sie nichts dazu sagen konnten oder andere therapeutische Themen im Vordergrund standen. Die Suche nach individuellen »Urge Songs« erbrachte eher Hinweise auf Songs, die an negative Ereignisse erinnern (z. B. Liebeskummer, Tod eines Freundes usw.), als Songs, die mit dem Konsum selbst in Verbindung stehen. Wurden dennoch entsprechende Songs gefunden, bezogen sie sich überwiegend auf illegale Drogen.

Eine kompensatorische Nutzung von Musik – z. B. in der Verwendung als Seelentröster – wird in vielen Interviews bestätigt. Ein wichtiger Aspekt für diese Möglichkeit scheint aber auch die technische Versiertheit im Umgang mit Medien zu sein. Jüngere Patient:innen berichten hier von selbst zusammengestellten Playlists gegen depressive Stimmung, ältere haben hingegen oft große Schwierigkeiten mit den aktuellen technischen Möglichkeiten und hören daher oft nur noch selten Musik.

Die Interviews waren insgesamt niederschwellig und unstrukturiert; auf eine formale Inhaltsanalyse wurde verzichtet. Vorrangiges Ziel war es, verschiedene musikbiografische Aspekte explorativ zu erfassen und sichtbar zu machen. Eine standardisierte Vorgehensweise wäre wünschenswert gewesen, hätte aber das zugrunde liegende therapeutische Setting zu sehr gestört.

Die anschließende Fragebogenuntersuchung erbringt zwei wesentliche Ergebnisse. Erstens zeigt sich ein Zusammenhang zwischen der geschätzten Belastung der Patient:innen und dem Ausmaß des berichteten kompensatorischen Hörens. Zweitens findet sich eine Zunahme der eingeschätzten Wahrscheinlichkeit für Craving bei einer Zunahme der Belastung. Ein entscheidendes Kriterium für die Güte dieser Ergebnisse ist natürlich eine möglichst objektive Einteilung in die drei Belastungsgruppen. Dies muss hier als hinreichend gegeben vorausgesetzt werden, sollte aber bei weiteren Analysen genauer präzisiert werden.

Der gefundene mögliche Effekt der Faktorstufen auf das kompensatorische Hören lässt sich gut mit Behnes Beobachtungen (»ein Übermaß an Problemen wirkt lähmend«) in Einklang bringen. Allerdings ist keineswegs klar, inwieweit es sich beim gefundenen Muster (zuerst Anstieg, dann Abfall der Mittelwerte) in der Skala zum kompensatorischen Hören um ein vergleichbares Phänomen handelt. Zur weiteren Klärung dieser Frage wären Vergleichswerte zur kompensatorischen Nutzung von gesunden Erwachsenen hilfreich.

Zum Umgang mit musikindiziertem Craving werden in der Literatur prinzipiell zwei Möglichkeiten diskutiert. Erstens: Vermeidung derartiger Trigger – im Sinne von Stimuluskontrolle. Und zweitens: Reizexposition im Sinne von Cue Exposure (Lörch 2015, 93). Das Ziel von Cue Exposure besteht in der Vermittlung von Fertigkeiten zur Bewältigung von Suchtdruck. Dabei sollen eingeübte Copingstrategien unter Reizexposition und trotz hoher emotionaler Beteiligung ausprobiert und geübt werden (Scheibenbogen und Mader 2022, 42). Eine therapeutisch geleitete Konfrontation mit Urge Songs ist aus suchttherapeutischer Sicht daher eine durchaus sinnvolle Möglichkeit.

Literatur

Alen, Gedefaw Diress , Dan Anderson-Luxford, Emmanuel Kuntsche, Zhen He und Benjamin Riordan (2023). »The prevalence of alcohol references in music and their effect on people’s drinking behavior: A systematic review and meta-analysis«. Alcohol Clinical & Experimental Research 48 (3): 435–449. https://doi.org/10.1111/acer.15262.

Baacke, Dieter. 1994. Die 13- bis 18jährigen – Eine Einführung in Probleme des Jugendalters. Weinheim, Basel: Beltz Verlag.

Bachmayer, Sonja, Julian Strizek und Alfred Uhl. 2023. Handbuch Alkohol – Österreich. Band 1: Statistiken und Berechnungsgrundlagen. Datenjahr 2022. Wien: Gesundheit Österreich.

Beiglböck, Wolfgang und Senta Feselmayer. 2016. Handbuch der klinisch-psychologischen Behandlung. Wien, New York: Springer

Behne, Klaus-Ernst. 2009. Musikerleben im Jugendalter – Eine Längsschnittstudie. Regensburg: ConBrio Verlagsgesellschaft.

Bortz, Jürgen und Nicola Döring. 2003. Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und Sozialwissenschaftler. Berlin: Springer

Dähnhardt, Oskar. 1909. Natursagen: Eine Sammlung naturdeutender Sagen, Märchen, Fabeln und Legenden. Leipzig: Verlag BG Teubner.

Dingle, Genevieve A., Peter Kelly, Libby Flynn und Felicity Baker. 2015. »The influence of music on emotions and cravings in clients in addiction treatment: A study of two clinical samples«. The Arts in Psychotherapy 45: 18–25. https://doi.org/10.1016/j.aip.2015.05.005.

Demmel, Ralf. 2015. »Motivational Interviewing«. In Verhaltenstherapiemanual, hrsg. v. Michael Linden und Martin Hautzinger, 193–197. Berlin: Springer-Verlag.

Engels, Rutger, Gert Slettenhaar, Tom Bogt und Ron Scholte. 2011. »Effect of alcohol references in music on alcohol consumption in public drinking places«. The American Journal on Addictions 20 (6): 495–587. https://doi.org/10.1111/j.1521-0391.2011.00182.x.

Ernst, Marie-Luise. 2017. »Gendersensible Suchtprävention«. In Geschlecht und Sucht: Wie gendersensible Suchtarbeit gelingen kann, hrsg. v. Doris Heinzen-Voß und Heino Stöver, 59–70. Lengerich: Pabst Science Publishers.

Feuerlein, Wilhelm. 2008. Alkoholismus-Warnsignale, Vorbeugung, Therapie. München: Verlag C. H. Beck oHG.

Födermayr, Franz. 1998. »Universalien der Musik«. In Musikwissenschaft – ein Grundkurs, hrsg. v. Herbert Bruhn und Helmut Rösing, 91–103. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.

Galle-Hellwig, Christian und Monika Baumann. 2021. Musiktherapeutische Ansätze in der Suchttherapie. Wiesbaden: Reichert Verlag.

Ghetti, Claire, Xi-Jing, Chen, Annette K. Brenner, Laurien G. Hakvoort, Lars Lien, Jorg Fachner und Christian Gold. 2022. »Music therapy for people with substance use disorders«. Cochrane Database Syst Rev. 5 (5): CD012576. https://doi.org/10.1002/14651858.CD012576.pub3.

Hohmann, Louisa, Joke Bradt, Thomas Stegemann und Stefan Koelsch. 2017. »Effects of music therapy and music-based interventions in the treatment of substance use disorders: A systematic review«. PLoS ONE 12 (11): e0187363. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0187363.

Kienast, Thorsten, Johannes Lindenmeyer, Martin Löb, Sabine Löber und Andreas Heinz. 2007. Alkoholabhängigkeit – ein Leitfaden zur Gruppentherapie. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.

Kölsch, Stefan. 2022. Good Vibrations – Die heilende Kraft der Musik. Berlin: Ullstein Buchverlage GmbH.

Leipoldt-Döring, Martina. 2021. »Regulative Musiktherapie mit SuchtpatienInnen in der Langzeittherapie«. In Musiktherapeutische Ansätze in der Suchttherapie. hrsg. v. Christian Galle-Hellwig und Monika Baumann, 23–4. Wiesbaden: Reichert Verlag.

Lesch, Otto-Michael und Henriette Walter. 2013. »Alkoholabhängige: Erkennen und individuelles Behandeln nach der Typologie nach Lesch«. Journal für Gastroenterologische und Hepatologische Erkrankungen 11 (1): 6–13.

Leveratto, Pietro. 2014. Die Musiktherapie – Songs und Stücke für Lebens- und Stimmungslagen aller Art. Berlin: Hanser.

Lindenmeyer, Johannes. 2016. Lieber schlau als blau. Weinheim, Basel: Beltz Verlag.

Lojak, Philipp. 2024. Ersungener Rausch: Trinklieder von der Antike bis zur Gegenwart – Tagungsbericht – Gesellschaft für Musikforschung. Zugriff 16.03.2025. https://www.musikforschung.de/tagungsbericht/ersungener-rausch-trinklieder-von-der-antike-bis-zur-gegenwart/.

Musalek, Michael. 2024. Ressourcenorientierte Suchttherapie – Grundlagen und Methoden des Orpheus-Programm. Stuttgart: Kohlhammer

Raithel, Jürgen. 2004. Jugendliches Risikoverhalten – Eine Einführung. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

Rösing, Helmut. 1993. »Sonderfall Abendland«. In Musikpsychologie – ein Handbuch, hrsg. v. Herbert Bruhn und Helmut Rösing, 74–86. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.

Rötter, Günther und Reinhard Steinberg. 2018. »Die Musikerpersönlichkeit«. In Handbuch Musikpsychologie, hrsg. v. Andreas Lehmann und Reinhard Kopiez, 435–460. Bern: Hogrefe Verlag.

Schäfer, Thomas und Peter Sedlmeier. 2018. »Musik im Alltag: Wirkungen, Funktionen und Präferenzen«. In Handbuch Musikpsychologie, hrsg. v. Andreas Lehmann und Reinhard Kopiez, 247–271. Bern: Hogrefe Verlag.

Scheibenbogen, Oliver und Roland Mader. 2022. »Konsumgewohnheiten im Kontext der Pandemie – Behandlungsoptionen«. psychopraxis. neuropraxis 25: 40–44. https://doi.org/10.1007/s00739-021-00771-8.

Schmidt, Hans Ulrich, Thomas Stegemann und Carsten Spitzer. 2020. Musiktherapie bei psychischen und psychosomatischen Störungen. München: Elsevier.

Short, Alex D. L. und Genevieve A. Dingle. 2015. »Music as an auditory cue for emotions and cravings in adults with substance use disorders«. Psychology of Music 44 (3), 559–573. https://doi.org/10.1177/0305735615577407.

Silverman, Michael J., Sonia Bourdaghs, Jessica Abbazio und Amy Riegelman. 2021. »A systematic review of music-induced substance craving«. Musicae Scientiae 27 (1): 137–175. https://doi.org/10.1177/10298649211030314.

Stegemann, Thomas. 2020. »Methoden der Musiktherapie«. In Musiktherapie bei psychischen und psychosomatischen Störungen, hrsg. v. Hans Ulrich Schmidt, Thomas Stegemann und Carsten Spitzer, 33–52. München: Elsevier.

Spitzer, Manfred. 2023. Das musikalische Gehirn – wie Musik auf uns wirkt. München: Mvg Verlag.

Strizek, Julian, Sylvia Gaiswinkler, Monika Nowotny, Alexandra Puhm und Alfred Uhl. 2023. Handbuch Alkohol – Österreich. Band 3: Ausgewählte Themen. Wien: Gesundheit Österreich.

Van de Ree, Maartje. 2016. Music as a trigger for Craving: Exploring the Phenomenon and Possible Music Therapy Approaches from a Client and Music Therapist Perspective. Masterarbeit, Department of Music, University of Jyväskylä.

Wittfoot, Jens und Martin Driessen. 2000. »Alkoholabhängigkeit und psychiatrische Komorbidität – ein Überblick«. Suchttherapie 1, 8–15. https://doi.org/10.1055/s-2000-13133.

Der Autor

Rudolf Maisriml, Mag. phil., arbeitet als Klinischer Psychologe in einer Ambulanz des Wiener Anton Proksch Instituts und behandelt dort vorwiegend Patient:innen mit Alkoholproblemen. Im Zusammenhang mit seiner früheren, langjährigen Tätigkeit im Bereich aufsuchender Jugendarbeit lag ein Schwerpunkt der Arbeit auch auf musikbasierten Projekten mit der Zielgruppe. Ein wichtiger Teil davon war die Konzeption und Betreuung eines Tonstudios für Jugendliche.

Kontakt: rudolf.maisriml@api.or.at