Jenseits des Bildes

Über mediale Organisationsformen des Sehens

Michael R. Müller

Journal für Psychologie, 33(2), 34–51

https://doi.org/10.30820/0942-2285-2025-2-34 CC BY-NC-ND 4.0 www.journal-fuer-psychologie.deZusammenfassung

Ausgehend von Max Imdahls Konzept des »sehenden Sehens« wird im vorliegenden Beitrag eine sozialwissenschaftliche Perspektive auf die Vielfalt zeitgenössischer Formen und Möglichkeiten ikonischer Artikulation entwickelt. Imdahl hat gezeigt, dass formale Bildwerte wie Flächenverhältnisse oder Linienführungen eigenständige Organisationsformen des Sehens und Verstehens von Bildern darstellen. Diese Einsicht wird hier für die Analyse alltäglicher visueller Kommunikation konzeptionell genutzt. Im Fokus stehen Bildphänomene jenseits der geschlossenen Bildfläche: insbesondere Bildmontagen und Bildübertragungen wie sie unter anderem in digitalen Räumen Verwendung finden. Der Beitrag plädiert dafür, Imdahls Konzept des »sehenden Sehens« als heuristischen Ausgangspunkt zu nutzen, zugleich aber um eine figurative Hermeneutik zu erweitern, die empirisch sensibel für die mediale Vielfalt ikonischer Relationen ist. Auf Grundlage der Diskussion unterschiedlicher Beispiele wird die These entwickelt, dass Bildlichkeit nicht statisch ist, sondern ein formbares, praktisches Wissen-wie darstellt, das sich in unterschiedlichen sozialen, medialen und historischen Kontexten entfaltet.

Schlüsselwörter: sehendes Sehen, Imdahl, Bildcluster, Bild-Text-Verhältnis, figurative Hermeneutik, visuelle Soziologie

Beyond Pictures

The Medial Organizations of Vision

Building on Max Imdahl’s concept of »seeing seeing« (»sehendes Sehen«) this article develops a social-scientific perspective on the diversity of contemporary forms and possibilities of iconic articulation. Imdahl has demonstrated that formal pictorial values such as surface ratios or line structures constitute autonomous modes of organizing the seeing and understanding of images. This insight is here employed conceptually for the analysis of everyday visual communication. The focus lies on image phenomena beyond the closed pictorial surface – particularly image montages and image transfers, as they appear, among other contexts, in digital spaces. The article argues for taking Imdahl’s concept of »seeing seeing« as a heuristic point of departure, while at the same time expanding it with a figurative hermeneutics that is empirically attentive to the medial diversity of iconic relations. On the basis of a discussion of various examples, the article develops the thesis that iconicity is not static, but rather a malleable, practical know-how that unfolds within different social, medial, and historical contexts.

Keywords: seeing seeing (sehendes Sehen), Imdahl, image clusters, image–text relation, figurative hermeneutics, visual sociology

1. Sehendes Sehen

Der Begriff des »sehenden Sehens« (Imdahl 1996b, passim), der wie kein anderer für das Werk Max Imdahls steht, verlangt denjenigen, die dieser »Wortformel« zum ersten Mal begegnen, einiges ab: Gefordert ist, Bilddarstellungen anders zu betrachten, als man dies für gewöhnlich täte. Zum wiedererkennenden Sehen, in dem wir Dinge begrifflich identifizieren, soll im sehenden Sehen die Berücksichtigung formaler Bildwerte hinzukommen – das Erfassen von »Flächenformen, Geraden, Schrägen« oder »Schwunglinien« (1996b, 122). Beide Modi des Sehens, das wiedererkennende und das sehende Sehen, fügen sich sodann im »erkennenden Sehen« (ebd., 92) zu einem komplexen Bildverständnis bzw. zu einem Verständnis der besonderen Artikulationsmöglichkeiten, die das Medium des Bildes bietet. Mit Bildern lässt sich nämlich »Unvordenkliches« (ebd.) veranschaulichen, so Imdahl. An Beispielen wie der Gefangennahme Christi (vgl. Abb. 1a und b) verdeutlicht er eindrücklich, wie dies vor sich geht, d. h. wie mit Bildern Sachverhalte artikuliert werden, für die die Sprache »kein Wort liefert« (1995, 312).

Abbildung 1a: Giotto, Gefangennahme Christi (Arena-Kapelle Padua, 1304–1306)

Abbildung 1b: Feldlinien-Einzeichnung Max Imdahls. In der fraglichen Szene erkennt man, Imdahls Analyse folgend, Jesus wieder, die Jünger, Soldaten und einiges an Waffen. Man wird sodann, im sehenden Sehen, der besonderen Anordnung der Figuren gewahr: Jesus ist von Judas umfasst, zur Rechten weist ein Pharisäer mit entschiedener Geste auf Jesus, links erhebt ein Scherge die Keule gegen ihn. Zugleich blickt Jesus in »hoheitlicher Überlegenheit« (Imdahl 1995, 312) auf Judas herab und die ihn bedrohenden Keulen scheinen seinen Nimbus noch zu erweitern. Im Zusammenspiel dieser Bildwerte, die Imdahl zusätzlich noch durch eine Linieneinzeichnung herausarbeitet (Abb. 1b), ist jene Gleichzeitigkeit von »Unterlegenheit und Überlegenheit« (ebd.) der Hauptfigur zu erkennen, um die es Imdahl geht. Der Alltagsverstand will diese paradoxe Gleichzeitigkeit nach einer Seite hin – nach Sieg oder Niederlage – auflösen. Im Bild hingegen kann diese Gleichzeitigkeit »übergegensätzlich«, wie Imdahl dies nennt (ebd.), bestehen bleiben und eine pathetisch ergreifende symbolische Einheit bilden.

Instruktiv sind Imdahls Arbeiten nicht nur für die Kunstwissenschaft, sondern auch für andere Disziplinen. Konzepte wie die des sehenden Sehens helfen über die Kunst hinaus, die Funktionsweise von Bilddarstellungen zu verstehen und zu erklären. Und so nimmt es nicht wunder, dass im Anschluss an Imdahl auch in den Sozialwissenschaften methodisch gezielt nach formalen Bildwerten gesucht wird, wenn man es mit Bilddaten zu tun hat: nach Planimetrien, Perspektiven, Choreografien1 und Ähnlichem. Sichtbarer Ausdruck dieses mit Imdahl prominent gewordenen analytischen Interesses sind methodische Techniken der Feldlinien-Einzeichnung, die mittlerweile zum festen Repertoire sozialwissenschaftlicher Bildanalysen gehören (exemplarisch Bohnsack 2006; Breckner 2014; Raab 2014; Loer 2016; Przyborski 2018; Böhme und Böder 2020).

Aber es ist nicht nur ein methodisches Instrumentarium, das Imdahl zur Verfügung stellt. Mit seinen Arbeiten und Konzepten verdeutlicht und expliziert er auch den funktionalen Stellenwert von Bildern, die als regelrechte »Organisationsformen« des Sehens verstanden werden können (Imdahl 1996a, 303). Das Sehen ist auch in Imdahls Verständnis nicht nur ein Lieferant physiologischer Sinneseindrücke, sondern ein kulturell und medial organisierter Vorgang. Sehen kann, darauf weist das Konzept des sehenden Sehens in seiner Grundidee hin, medial gesteuert werden und mit dem Sehen auch das Verständnis dessen, was in einer Bilddarstellung erkannt werden soll. Helmuth Plessner hat in seiner »Anthropologie der Sinne« (2003 [1970]) darauf hingewiesen, dass alle sinnliche Wahrnehmung einer »Führung durch das Verstehen« unterliegt.2 Was dies in Bezug auf das Sehen bedeutet, wird durch die Arbeiten Imdahls deutlich: Es sind die von ihm untersuchten und beschriebenen formalen Bildwerte (Planimetrien, Perspektiven, Choreografien etc.), die diese Führungsarbeit leisten. Sie prädizieren ein bestimmtes Verständnis des Gesehenen, d. h.: Sie organisieren das Sehen.

Imdahls Arbeiten und Konzepte nehme ich im Folgenden zum Anlass, nach entsprechenden Organisationsformen des Sehens auch jenseits der Kunst zu fragen – insbesondere nach deren Gebräuchlichkeit in der medialen Alltagskommunikation. Wenn die von Imdahl beschriebenen Organisationsformen tatsächlich das Verständnis dessen strukturieren, was wir sehen, so handelt es sich um einen auch für die Sozialwissenschaften höchst relevanten Sachverhalt. Thematisch geht es letztlich um das, was Erving Goffman in seiner Theorie des Darstellungsverhaltens diskutiert: um die intersubjektive Steuerung von Wahrnehmungsprozessen – nicht nur in der Kunst, sondern ebenso in der Alltagskommunikation (Goffman 1979; vgl. exemplarisch auch Knoblauch 1998; Soeffner 2004; Emmison et al. 2012; Breckner 2025). Wie bereits erwähnt, sozialwissenschaftlich interessant sind Imdahls Arbeiten nicht allein aufgrund des analytischen Instrumentariums, das sie bereitstellen. Instruktiv sind sie auch aufgrund der von ihm aufgeworfenen Grundsatzfragen nach dem Zustandekommen und der Realisierung bildhafter Ausdrucks- und Darstellungswerte in der sozialen Kommunikation.

2. Die Probleme beginnen mit den Daten: Ikonische Relationen jenseits der Bildfläche

Die Frage lautet also: Welche Organisationsformen des Sehens finden sich in den Sehdingen unserer visuellen Alltagskommunikation? In Bezug auf Fotografien, Grafiken oder Zeichnungen scheint die Antwort zunächst klar. Ganz unzweifelhaft sind Fotografien, Grafiken und Zeichnungen Bilder, und auf solchen lassen sich zumeist auch formale Bildwerte der genannten Art identifizieren (Planimetrien, Perspektiven, Choreografien). Zu berücksichtigen ist gleichwohl, dass Bilder in den Sozial- und Kulturwissenschaften nicht nur als Bilder betrachtet werden, sondern auch als Daten bzw. als Bilddaten. Bilddaten sind aber etwas anderes als Bilder im Sinne Imdahls, denn Bilddaten vergegenwärtigen denjenigen, die sie nutzen, mitunter ein weit größeres, facettenreicheres Spektrum ikonischer Phänomene (Emmison et al. 2012):

- Zunächst einmal können Bilder gleichsam als Daten ihrer selbst fungieren: Ich entnehme das Titelbild meiner Tageszeitung, lege es auf meinen Schreibtisch und analysiere es, weil ich mich für dieses Bild – als politisches Schlagbild zum Beispiel – interessiere.

- Bilder können aber auch als Daten anderer bildtauglicher Gegebenheiten fungieren: Ich verstehe, nutze und untersuche sie dann als Abbildungen beispielsweise der Erscheinung einer Person, des Designs von Gegenständen oder des Verhaltens bestimmter Gruppen. Es geht dann um das Erscheinungsbild jeweiliger Personen, Gegenstände oder Gruppen – nicht aber um die mir zuhandenen Fotografien oder Grafiken, die hier nur Mittel zum Zweck sind.

- In gleichsam umgekehrter Richtung können Bilder auch Bestandteile größerer Cluster sein – Bestandteile also eines Ganzen, das auch analytisch-interpretativ mehr ist, als Summe seiner Teile. Weblogs zum Beispiel, Ausstellungen, Bildergalerien, aber auch Memes oder Karikaturen machen sich regelmäßig die besonderen Ausdrucks- und Darstellungswerte zunutze, die durch fortgesetzte Wiederholungen oder markante Kontraste zwischen Bildern entstehen (vgl. hierzu unten ausführlicher).

In all diesen Fällen hat man es mit Phänomenen der visuellen Kommunikation zu tun, in denen ikonische Ausdrucks- und Darstellungswerte generiert werden. In all diesen Fällen kann man auch davon ausgehen, dass das Sehen medial organisiert wird. Allerdings wird man mit der Suche nach formalen Bildwerten wie Flächenformen, Geraden, Schrägen oder Schwunglinien nicht immer weit kommen, denn das sehende Sehen scheint sich bisweilen von der geschlossenen Bildfläche zu lösen und in die Räume zwischen Bildern vorzudringen oder in den dreidimensionalen Raum körperlicher Bildhaftigkeit. Zwei Beispiele:

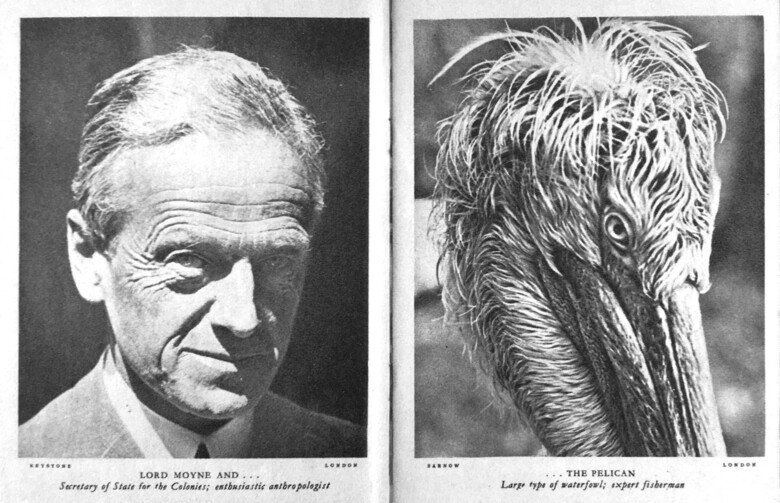

In der als Abbildung 2 wiedergegebenen Darstellung der britischen Zeitschrift Liliput aus dem Jahre 1941 sind ein älterer Mann (entsprechende historische Kenntnis vorausgesetzt: der Politiker Lord Moyne) sowie ein Vogel, ein Pelikan, wiederzuerkennen (vgl. Thürlemann 2013, 18–19). Kaum zu übersehen – wenn auch nicht notwendig bewusst – sind ferner auffällige »formale Relationen« (Imdahl 1996b, 92) nicht in, sondern zwischen diesen Bildern: die furchigen Texturen der Körperoberflächen, die Seitenansichten, zweimal ein Auge, zweimal die abstehende Strähne an den Köpfen oben links, zweimal markante Falten in den Nasenpartien. Aus diesen formalen Relationen, die durch die Montage der Bilder erzeugt werden, erwächst das karikierende Moment des ganzen Arrangements. Man wird dieser Relationen gewahr und versteht im spontanen Zusammenspiel von wiedererkennendem und sehendem Sehen den bösen Witz. Der mediale Rassismus des 19., 20. und 21. Jahrhunderts ist voll von solchen Mensch-Tier-Montagen.

Abbildung 2: Doppelseitenansicht aus der Zeitschrift Lilliput (November 1941)

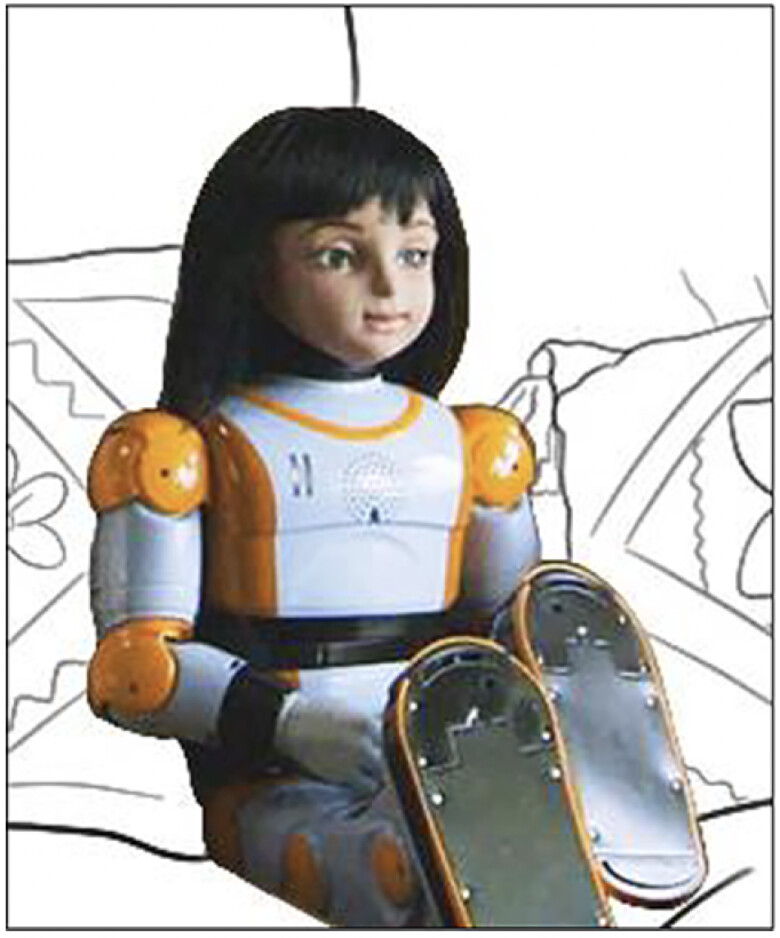

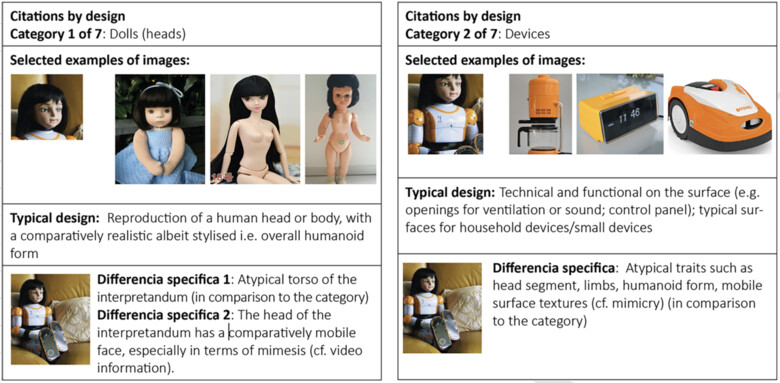

Ein anderes Beispiel: das Design eines »sozialen« Roboters (Abb. 3a). Man erkennt in diesem Design sowohl Gestaltmerkmale eines technischen Gerätes wieder – funktionale Formen, Farben und Oberflächenstrukturen – als auch solche eines menschenähnlichen Wesens (einer Puppe zum Beispiel): einen Kopf, den Blick, Extremitäten. (Durch analytische Vergleiche mit geläufigen Designs lassen sich die solch einem Wiedererkennen zugrundeliegenden Familienähnlichkeiten hermeneutisch gezielt rekonstruieren – vgl. Abb. 3b und 3c). Zugleich wird man, im sehend Sehen, der formalen Relationen zwischen diesen Segmenten gewahr: dem inneren Kontrast zwischen Gerät und Puppe, dem Spannungsverhältnis zwischen Maschinellem und Menschenähnlichem. Man erkennt, beides zusammennehmend, die metaphorische Übertragung und kann dieses Gerät so sehen und verstehen, als wäre es ein korrespondierendes Wesen. »Verhalte Dich diesem Gerät gegenüber so«, so der implizite Appell des Designs, »wie Du Dich einem personalen Wesen gegenüber verhalten würdest: Rechne mit der Responsivität dieses Gerätes« (vgl. ausführlich Müller 2023).

Abbildung 3a: Der »soziale« Roboter Alice (2015)

Abbildungen 3b und 3c: Auszüge aus einer empirischen Analyse des Gerätedesigns (Müller 2023)

Die beiden Beispiele entstammen der gesellschaftlichen Alltagskommunikation. Und doch hat man es mit Organisationsformen des Sehens im Sinne Imdahls zu tun: Wiederzuerkennendes wird in mediale Relationen gebracht, deren darstellerischer Sinn sich erst im Zusammenspiel von wiedererkennendem und sehendem Sehen realisiert. Es werden ikonische Darstellungswerte generiert, die zuvor nicht da waren – die ohne die jeweiligen medialen Arrangements nicht existierten. Wiedererkennendes und sehendes Sehen fügen sich in solchen Arrangements zu einem erkennenden Sehen, d. h. zu einem bildmedial geführten Verstehen.

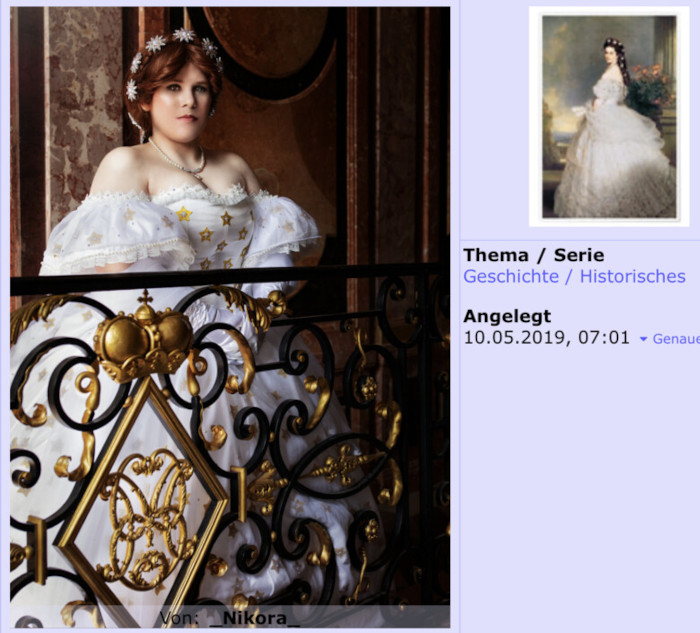

Zugleich aber – und dies ist für den hier diskutierten Sachverhalt wesentlich – geht der Raum des »Bildmöglichen« (Imdahl 1995, 308) beziehungsweise des Bildmedien-Möglichen strukturell deutlich über das hinaus, was Imdahl mit seiner Ikonik beschreibt. Möglichkeiten der Generierung bildhafter Ausdrucks- und Darstellungswerte ergeben sich jedenfalls nicht nur innerbildlich, sondern auch aus Techniken der Montage (Bildcluster) und der Übertragung. Die intermediale Bildübertragung scheint sogar die grundbegriffliche Unterscheidung zwischen wiedererkennendem und sehendem Sehen zu irritieren: Wenn Cosplayerinnen beispielsweise oder Anhänger des Parkours mediale Bildvorlagen aus Mangas, Historienbildern, Computerspielen oder sonstigen Medien auf ihre Körper übertragen (vgl. Abb. 4a–c), dann gilt das wiedererkennende Sehen nicht mehr nur »begrifflichen Besitztümern«, wie es bei Imdahl heißt, sondern auch bildmedialen Besitztümern, sprich: gesellschaftlichen Bildwissensbeständen. Das Wiedererkennen bezieht sich dann nicht auf »Gegenstände der Außenwelt« (die sich in Bildern dargestellt wiederfinden), sondern auf andere Bilddarstellungen (die Fiktionen zum Gegenstand haben). Was sich hier – im sehenden Sehen – beobachten lässt, ist die Übertragung fiktiver Bilder in die körperliche Realität. Man wird der formalen Ähnlichkeit eines Körpers mit einem Bild gewahr und versteht diese Ähnlichkeit als Aneignung eines bildmedial verbürgten Charakters, d. h. als symbolische Ähnlichkeit einer Person mit einem Bild. Historisch neu sind solche Rückübertragungen nicht. Dieser Technik bediente sich bereits Albrecht Dürer in seinem Selbstbildnis »mit Pelzrock« aus dem Jahr 1500 (Abb. 5a) – einem sehr frühen Cosplay, wenn man so will, des Christus Pantokrator (Abb. 5b) (vgl. unten ausführlicher).

Abbildung 4a und 4b: Screenshots der animexx-Website (Cosplay)

Abbildung 4c: Social Media-Fotografie (Parkour)

Wonach also muss man Ausschau halten, wenn man solche über den geschlossenen Bildraum hinausgehende Strategien entdecken und beschreiben will? Oder wenn man die zur Verfügung stehenden bildanalytischen Methoden an solch komplexe Phänomene der visuellen Sozialkommunikation anpassen möchte? Ein Fokus jedenfalls auf formale Bildwerte wie Planimetrien, Perspektiven oder Choreografien dürfte nicht ausreichen.

Abbildung 5a: Albrecht Dürer, Selbstbildnis im Pelzrock (1500); Abbildung 5b: Christus Pantokrator (Kloster Hilandar, Athos, 13. Jhdt.)

3. Versuch einer theoretischen Klärung: Ähnlichkeitsbeziehungen und Differenzverhältnisse

Ein Ansatz für eine theoretische Beschreibung und Erklärung solch unterschiedlicher Möglichkeiten der Erzeugung bildhafter Ausdrucks- und Darstellungswerte findet sich in Hans Jonas’ Aufsatz »Homo pictor« (1995). Jonas’ Überlegungen stehen, was seine Argumentation anbelangt, in einer gewissen Nähe zu Ludwig Wittgensteins Ausführungen über Familienähnlichkeiten, zu Charles Sanders Peirce’ Differenzierung unterschiedlicher Formen von Ähnlichkeit und auch zu Gottfried Böhms Theorie der ikonischen Differenz. Dies soll hier aber nicht mein Thema sein. Was an Jonas’ Ansatz m. E. gewinnbringend ist, ist seine konzeptionelle Offenheit für unterschiedliche Ausprägungen des menschlichen »Bildvermögens« (Jonas 1995, 106). Nicht von ungefähr trägt sein Aufsatz den Untertitel »Von der Freiheit des Bildens«.

Ihren Ausgangspunkt finden Jonas’ Überlegungen in dem für Bildtheorien keineswegs unüblichen Hinweis auf die Ähnlichkeitsbeziehungen, in denen bildhafte Darstellungen zum jeweiligen Darstellungsgegenstand stehen. Solche Ähnlichkeiten sind im Fall ikonischer Formen indes nicht vollständig, wie Jonas betont: »Wenn ich einen Hammer in jeder Hinsicht kopiere, erhalte ich einen weiteren Hammer, nicht [aber] ein Bild des Hammers« (ebd., 108). Erst das Weglassen bestimmter Eigenschaften des Hammers, seiner Körperlichkeit z. B., macht aus meiner Gestaltung das Bild eines Hammers.

Die Differenz zwischen Bild und Gegenstand, auf die Jonas hier hinweist, ist in doppelter Hinsicht konstitutiv für ikonische Formen. Erstens ist diese Differenz die Voraussetzung dafür, dass eine Umweltgegebenheit überhaupt als Bild erkannt werden kann: Nicht alles, was wir sehen, ist ein Bild. Erst das Vorliegen und Bemerken einer gewissen »ontologischen Unvollständigkeit« (ebd., 109) ermöglicht es uns, ein bestimmtes Sehding als das Bild eines Sachverhaltes zu verstehen – und eben nicht als diesen Sachverhalt selbst. Zweitens, und das ist wichtiger noch, fungiert das Differenzverhältnis zwischen Bild und Ding als ein erstes darstellerisches Register, durch welches das menschliche Bildvermögen seine ihm eigene Artikulationsfähigkeit gewinnt. Auszulassen und wegzulassen, dies bedeutet nämlich notwendig auch auszuwählen: 1.) was ausgelassen oder weggelassen werden soll und 2.) was im Gegenzug mit ins Bild soll, was also qua Übernahme ins Bild hervorgehoben und akzentuiert wird. Totenmasken lassen Beine, Rumpf und Hinterkopf beiseite zugunsten einer Akzentuierung des Gesichts; Schwarzweißfotografien lassen die Farben außen vor zugunsten anderer, umso prominenter werdender Aspekte.

Zu diesem ersten darstellerischen Register kommen weitere, komplexere Register hinzu: Aus dem Umstand nämlich der Auslassung und der Auswahl folgt zugleich die Möglichkeit, diejenigen Aspekte, die mit ins Bild übernommen werden, abzuändern, d. h. sie umzuformen und kreativ zu variieren. »Zu der auf Auslassung und Auswahl beruhenden ›Unähnlichkeit in der Ähnlichkeit‹, kommt«, so Jonas, »die Änderung der ausgewählten Züge selber als ein Mittel, die symbolische Ähnlichkeit zu steigern« (ebd., 110). Die Differenz zwischen Bild und Ding beinhaltet mit anderen Worten die Möglichkeit, die gewonnenen Freiheitsgrade, die aus einem bildhaft distanzierten Umgang mit Wirklichem resultieren, für Akzentuierungen, Übertreibungen, Idealisierungen oder Stilbildungen zu nutzen. Hier nun begegnet man den oben diskutierten Fällen bzw. Strategien der bildhaften Übertragung und der Montage wieder:

Albrecht Dürer etwa hebt sich in seinem Selbstportrait »mit Pelzrock« (Abb. 5a) nicht nur aus der konkreten Räumlichkeit seiner Alltagsexistenz heraus. Er erzeugt zugleich auch eine nur symbolisch zu verstehende Ähnlichkeit mit der ikonografischen Gestalt des Christus Pantokrator. Ähnlich verhält es sich bei den bereits diskutierten Cosplayerinnen und Parkouranhängern (Abb. 4a–c), die den Freiraum des Bildes ebenfalls zur Herstellung symbolischer Ähnlichkeitsbeziehungen nutzen. Auch sie gestalten ihre Bilder und Körperbilder so aus, dass in diesen Bildern jeweils die Übernahme einer – in kollektiven Bildwissensbeständen verbürgten – Figur kenntlich wird (sei es, dass jeweilige Beobachter*innen entsprechend sozialisiert sind und diese Figuren ohne Weiteres wiedererkennen, sei es, dass sie durch geeignete Text- und Bildbeigaben eigens darauf hingewiesen werden). Der Freiraum des von Imdahl so genannten Bildmöglichen wird im Fall solch bildmedialer Übertragungen nicht durch ein syntaktisches Gefüge formaler Linien, Richtungen oder Flächenverhältnisse geschlossen, sondern durch Zitation aus dem kollektiven Bildgedächtnis.

Eine etwas anders gelagerte, strukturell aber vergleichbare Strategie liegt der Montage von Bildern zu ikonischen Bildclustern3 zugrunde. Hier wird das Sehen im Freiraum des Bildmöglichen durch Redundanzen und Wiederholungen auf ein bestimmtes Bildverständnis hingelenkt. »Die Nachbarbilder«, so bringt es Felix Thürlemann auf den Punkt, »zeigen dem Betrachter, wie er ein bestimmtes Bild sehen soll« (Thürlemann 2013, 20). Edward Steichen etwa tauchte die von ihm aufgegriffenen Alltagsszenen in seiner Ausstellung The Family of Man (Abb. 6a–c) nicht nur in ein von allen Gerüchen, Geräuschen und Farben bereinigtes fotografisches Schwarzweiß. Durch die Art und Weise der Zusammenstellung seiner Fotografien erzeugte er zugleich auch eine sich symbolisch verdichtende Ähnlichkeitsbeziehung zwischen diesen Fotografien. Arbeit kann in diesen Bildgefügen kaum anders gesehen werden als »männlich, körperlich und kollektiv«, Liebe kaum anders als »zweigeschlechtlich, romantisch und keusch«.

Abbildung 6a: Eingangsansicht der Ausstellung The Family of Man (Edward Steichen, 1951)

Abbildung 6b: Ausstellung The Family of Man (Edward Steichen, 1951)

Abbildung 6c: Ausstellung The Family of Man (Edward Steichen, 1951)

Eine dritte Strategie, das Sehen zu organisieren, wird schließlich im Gebrauch der von Imdahl beschriebenen formalen Bildwerte kenntlich (Abb. 1b). Auch Flächenbildungen und Linienführungen sind, wenn sie gestalterisch umgesetzt werden, Techniken, durch die die Inhalte einer Bilddarstellung kreativ variiert, umgeformt oder abgeändert werden können. Nur leisten Bildkompositionen dies nicht – wie Bildcluster oder Bildübertragungen – durch Bezugnahme auf andere Bilder, sondern, das hebt Imdahl ausdrücklich hervor, in Bezug auf Begriffe und Texte. »Nicht zu bezweifeln« ist, schreibt er über Giottos Gefangennahme Christi, »dass das Bild auf Texten, d. h. auf sprachlicher Narration beruht« und dass das Bild die zeitliche Struktur der Texte in »szenische Simultanität« verwandelt. Diese Simultanität ist, so Imdahl weiter, eine »auf sehr besonderen Strategien beruhende […] dramaturgische Leistung« (Imdahl 1995, 310) – sie ist, so füge ich hinzu, das Resultat jener Flächenbildungen und Linienführungen, die Imdahl analytisch als formale Bildwerte beschreibt.

4. Register ikonischer Artikulation

Sowohl die (innere) Bildkomposition als auch die Bildermontage und die Bildübertragung sind darstellerische Register, mit deren Hilfe das Sehen im Sinne Imdahls sehend wird. Das heißt, dass das Sehen bildmedial auf Relationen hin ausgerichtet wird, die im Fall von Bildkompositionen zwischen begrifflich identifizierbaren Elementen bzw. Segmenten (Breckner 2012) einzelner Bilder bestehen, im Fall von Bildclustern zwischen Bildaspekten, die sich in der Nachbarschaft mehrerer, miteinander montierter Bilder wiederholen, und im Fall von Bildübertragungen zwischen Bilddarstellung und kollektivem Bildgedächtnis.

Strukturell sichtbar wird in diesen hier idealtypisch differenzierten Registern4 die von Jonas so bezeichnete »Freiheit des Bildens« (Jonas 1995). Diese ist durchaus nicht theoretischer, sondern praktischer Natur, wenn man sich die Vielzahl alltäglicher Gebrauchsweisen von Bilddarstellung vor Augen führt. Medial nämlich sind solche Relationierungen in unterschiedlichster Weise realisierbar, wie gesagt: als formale Kompositionen begrifflich identifizierbarer Gegenstände, Personen und Ereignisse, als Montagen mehrerer medial verfügbarer Bilder oder als mimetische Zitationen.

Auf die oben gestellte Frage, wonach Ausschau zu halten ist, wenn die Vielzahl alltagskommunikativ genutzter Formen und Strategien der Organisation des Sehens in den Blick genommen werden soll, wäre dies auch die Antwort: eben nach den vielfältigen Relationierungen, in denen das jeweils Bildgegenständliche steht beziehungsweise im Zuge seiner Produktion und seines Gebrauchs gebracht wurde. Wenn heute Bilder begrifflich unter thematischen Hashtags »gepostet« werden, dann ist diese Praxis strukturell vielleicht gar nicht so weit entfernt von jener Bezugnahme auf Evangelientexte, die Giotto mit seinen Arenafresken vollzog. Nur werden die jeweiligen Begriffe, Themen und Probleme im Fall von Social-Media-Hashtags nicht mehr vornehmlich durch Flächenformen, Schrägen oder Schwunglinien verhandelt, sondern durch Wiederholungen und Kontraste oder durch die Einbringung gänzlich neuer images in jeweilige Bildcluster (exemplarisch hierzu Aiello und Parry 2020; Müller 2025a).

In welch vielfältiger Weise sich solche Relationierungen vornehmen lassen, ist angesichts gegenwärtiger medialer Entwicklungen noch nicht ausgemacht. Das ikonische Wechselspiel von Ähnlichkeit und Differenz jedenfalls ist vielgestaltig. So sind bildhafte Differenzverhältnisse nicht etwa nur durch die »ontologische Unvollständigkeit« (Jonas 1995, 109) einer Bilddarstellung in Bezug auf die Objektwelt realisierbar, sondern auch – und für die soziale Alltagskommunikation vielleicht wichtiger noch – durch darstellerische Abweichungen von gesellschaftlichen Darstellungskonventionen (Müller 2025b; vgl. Goffman 2009; 2013). Umgekehrt lässt sich symbolische Ähnlichkeit – die Ähnlichkeit einer Gestaltung mit einer abstrakten Idee oder Vorstellung – durch Bezugnahmen sowohl auf Texte und Begriffe als auch auf Bilder und Bildwissensbestände herstellen.

Eine Analytik bildhafter Ausdrucks- und Darstellungsformen, die sich an Imdahls Konzept des sehenden Sehens orientiert, sollte deshalb – dies zumindest ist die hier vertretene These – die Vielfalt und Komplexität alltäglicher Routinen der Sozialkommunikation im Blick behalten und mit dem Wandel gesellschaftlich und medial verfügbarer Register ikonischer Artikulation nicht nur rechnen, sondern diesen idealerweise auch beschreiben. Das Wissen, das zeitgenössisch verfügbaren Registern zugrunde liegt, scheint jedenfalls nicht auf die Hervorbringung von Einzelbilddarstellungen wie Gemälden, Fotografien oder Grafiken beschränkt zu sein. Es umfasst vielmehr auch praktisch-darstellerisches Wissen (know-how) im Bereich der Gestik, der körperlichen Selbstpräsentation, der Raumgestaltung, des Designs oder der digitalen Plattformkommunikation. Vor allem aber ist dieses Wissen – idealtypisch betrachtet – kein Wissen um die konventionalisierte Bedeutung arbiträrer Zeichen. Vielmehr handelt es sich um ein gegebenenfalls auch implizit bleibendes Wissen um praktische Möglichkeiten, mittels gradueller Gestaltungsvariationen (Figurationen) sinnhafte Relationen zu erzeugen oder zu verändern und auf diese Weise Bedeutung zu generieren.5 Da Gestaltungsvariationen den Kern eines solchen Wissens darstellen, greife ich hier den Vorschlag auf, dieses als figuratives Wissen zu bezeichnen: als Wissen um die – zu einem bestimmten Zeitpunkt gesellschaftlich und medial verfügbaren – Möglichkeiten, durch die Ausgestaltung von Ähnlichkeitsbeziehungen und Differenzverhältnissen Bedeutung zu generieren.6

Methodisch bedarf es dementsprechend einer Hermeneutik, die auf die Besonderheit bildhafter Bedeutungsproduktion ausgerichtet und für Analysen unterschiedlichster Phänomene visueller Alltagskommunikation offen ist. Auch hier ist Imdahls Konzept des sehenden Sehens zunächst wegweisend: Der Vergleich beispielsweise eines bildspezifischen Gefüges von Personen (exemplarisch oben Abbildung 1) mit Personenkonstellationen, wie sie aus anderen Zusammenhängen bekannt sind (aus Evangelientexten oder Alltagswissensbeständen, aus anderen Bilderfahrungen oder gestalterischen Experimenten) ist methodologisch gesehen nichts anderes als ein ins Analytische gewendetes Spiel mit alternativen Figurationen, d. h. eine sinnverstehende Rekonstruktion des tatsächlich realisierten Bildaufbaus und seiner Bedeutung generierenden Gestalt. Ich habe an anderer Stelle (Müller 2012) vorgeschlagen, ein derartiges Vorgehen als »Figurative Hermeneutik« zu bezeichnen. Kerngeschäft solch einer figurativen Hermeneutik ist nicht der verstehende Nachvollzug von Zeichensequenzen (Texten), sondern die vergleichende Identifikation und Rekonstruktion jener vielfältigen Relationierungen, in denen jeweils Bildgegenständliches steht beziehungsweise im Zuge seiner praktischen Ausgestaltung und seines kommunikativen Gebrauchs bereits gebracht wurde (vgl. auch Straub und Ruppel 2022).

Die deutlich über Imdahl und den Fokus auf Einzelbilder hinausgehende Herausforderung solch einer Hermeneutik besteht gegenwärtig darin, die komplexen bild- und medienmöglichen Relationen zu identifizieren und kenntlich zu machen, die in unterschiedlichen Phänomenen der bildhaften Alltagskommunikation genutzt werden. Analysen alltagsweltlicher Bildphänomene müssen sich mit anderen Worten immer wieder jenes komplexen figurativen Wissens vergewissern, das alltäglich Handelnde und Kommunizierende nutzen, wenn sie beispielsweise Bilder auf Weblogs zu Clustern montieren, wenn sie aus vielfältigen fotografischen, filmischen und textförmigen Versatzstücken Memes produzieren oder wenn sie grafische Materialien unter spezifischen Schlagworten (Hashtags) hochladen. Materiale Grundlage der Analyse solcher und ähnlicher Phänomene sind daher nicht nur einzelne Bildgestaltungen, sondern notwendig auch Bildernachbarschaften, Textbezüge sowie gesellschaftliche Darstellungskonventionen. Auch diese gleichsam äußeren Bildverhältnisse und die aus ihnen erwachsenden sinnhaften Relationen gilt es durch geeignete Prinzipien, Verfahrensweisen und Forschungsdesigns methodisch gezielt zu berücksichtigen (vgl. ausführlich hierzu Müller 2025a). In letzter Konsequenz lenkt Imdahls sehendes Sehen den Blick auf Bildphänomene auch jenseits der geschlossenen Bildfläche und damit auf vergleichsweise neue methodische Desiderate.

Anmerkungen

- [1]

- Der Begriff der Planimetrie bezeichnet im Sinne Imdahls die zweidimensionale Ordnung einer Bildfläche, Perspektive die Art und Weise, wie Nähe, Ferne und Raumtiefe konstruiert werden, Choreografie die räumliche und gestische Beziehung dargestellter Figuren oder Körper zueinander.

- [2]

- Plessner (2003 [1970], 334). Aus wahrnehmungstheoretischer Perspektive ist u. a. mit Bergson (2015 [1896]), Husserl (2012 [1935]), Plessner (2003 [1970]), Boehm (1999) und Soeffner (2014) davon auszugehen, dass die sinnliche Wahrnehmung nicht nur rezeptiv, sondern in mindestens gleichem Maße produktiv tätig ist, insofern sie gegenwärtige Sinneseindrücke sowohl mit sedimentierten Erfahrungen als auch mit Erfahrungserwartungen noematisch verknüpft und – in diesem Sinne – einer »Führung durch das Verstehen« (Plessner 2003 [1970], 334) unterliegt. Insbesondere für das Sehen (ähnlich aber auch für den anderen Fernsinn, das Hören) gilt, wie Plessner hervorhebt, dass es strukturell ein »etwas – Sehen« (ebd.) ist und hierin auch der medialen Formbarkeit unterliegt.

- [3]

- Unter (ikonischen) Bildclustern verstehe ich Bildzusammenstellungen, die über die bloße Summe der zusammengestellten Einzelbilder hinaus eine kommunikativ sinnhafte Gesamtgestalt erlangen. Die Montage einzelner Bilder wird in entsprechenden Bildclustern (Weblogs, Ausstellungen, Bildgalerien etc.) als eigenständiges ikonisches Mittel des Ausdrucks oder der Darstellung genutzt. Zur Definition sowie zur Differenzierung unterschiedlicher Bildcluster-Typen siehe Müller (2016; 2025a). Vgl. auch das Konzept des Hyperimages von Felix Thürlemann (2013).

- [4]

- Der Begriff des Registers wird hier (in Variation des sprach- und musikwissenschaftlichen Gebrauchs) zur Bezeichnung medial und funktional unterschiedlicher Formen bzw. Möglichkeiten der ikonischen Artikulation verwendet.

- [5]

- Gregory Bateson hat den Unterschied, um den es hier geht, durch die begriffliche Unterscheidung zwischen »analoger« und »digitaler Kommunikation« verdeutlicht (Bateson 1985, 478). Analoge Kommunikation beruht im Sinne Batesons auf Expressionen und Darstellungen, die in ihrer sinnlich-materialen Gestalt in einem Ähnlichkeitsverhältnis zu dem stehen, was sie ausdrücken oder darstellen. Ein »lauter« Schrei etwa orchestriert in diesem Sinne »große« Gefahr, ein »zurückhaltenderer« Schrei eine »geringere« Gefahr, ein »weit aufgerissenes« Augenpaar veranschaulicht »großes« Erstaunen, ein »leichtes Heben« der Augenbrauen ein geringeres Erstaunen usw. »Digitale« Kommunikation hingegen basiert auf »konventionellen Zeichen« (ebd., 479), die in keiner direkten (»analogen«) Ähnlichkeitsbeziehung zu dem stehen, was sie darstellen, sondern sowohl untereinander different sind als auch zu dem, was sie darstellen (und die von Bateson insofern auch als »digital« bezeichnet werden): »Die Ziffer ›5‹ ist nicht größer als die Ziffer ›3‹. […] Das Wort ›groß‹ ist nicht größer als das Wort ›klein‹; und im allgemeinen gibt es in dem Muster […] des Wortes ›Tisch‹ nichts, was dem System von wechselseitig aufeinander bezogenen Größen in dem bezeichneten Objekt entsprechen würde« (ebd., 480). Der prinzipielle Unterschied, auf den Bateson durch das Begriffspaar analoge versus digitale Kommunikation hinweist, ist der Unterschied zwischen zwei Modi der Artikulation, die in erster Linie entweder auf zeichenhaften Abstraktionen oder aber auf Figurationen, d. h. auf materialen Ausformungen von Ähnlichkeitsbeziehungen und Differenzverhältnissen, beruhen.

- [6]

- Für den Begriffsvorschlag des figurativen Wissens habe ich Anne Sonnenmoser zu danken. Eine differenzierte Darstellung der Bedeutung des Wortes bzw. Wortstammes figura liefert Erich Auerbach (2018): Im Unterschied zu lateinisch forma = »Gussform« bezieht sich der Begriff der figura auf die äußere Gestalt von Artefakten – nicht also auf deren allgemeine Form, sondern auf ihre konkrete Ausgestaltung (Auerbach 2018, 123f.). Dementsprechend erfasst der Begriff bereits in seiner antiken Gebrauchsweise auch das Moment der variablen Ausgestaltung von Artefakten nach unterschiedlichen Graden und Qualitäten von Ähnlichkeit und Differenz – beispielsweise im »Spiel zwischen Urbild und Abbild«, aber auch in der musikalischen Abwandlung von Themen und Motiven und in poetischen oder rhetorischen »Formung[en] der Rede, die vom gewöhnlichen und nächstliegenden Gebrauch abweich[en]« (ebd., 136).

Literatur

Aiello, Giorgia, und Katy Parry. 2020. Visual Communication: Understanding Images in Media Culture. 1. Auflage. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Auerbach, Erich. 2018. »Figura«. In Mimesis und Figura: Mit Einer Neuausgabe des »Figura«-Aufsatzes Von Erich Auerbach, hrsg. v. Hanna Engelmeier und Friedrich Balke, 2. Auflage, 121–188. Paderborn: Wilhelm Fink.

Bateson, Gregory. 1985. Ökologie des Geistes: anthropologische, psychologische, biologische und epistemologische Perspektiven. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Bergson, Henri. 2015 [1896]. Materie und Gedächtnis. Hamburg: Meiner.

Boehm, Gottfried. 1999. »Zwischen Auge und Hand: Bilder als Instrumente der Erkenntnis«. In Interventionen 8: Konstruktionen Sichtbarkeiten, hrsg. v. Jörg Huber und Martin Heller, 215–28. Wien/New York: Springer.

Böhme, Jeanette, und Tim Böder. 2020. Bildanalyse: Einführung in die bildrekonstruktive Forschungspraxis der Morphologischen Hermeneutik. Qualitative Sozialforschung. Wiesbaden: Springer VS.

Bohnsack, Ralf. 2006. »Die dokumentarische Methode der Bildinterpretation in der Forschungspraxis«. In Bildinterpretation und Bildverstehen: Methodische Ansätze aus sozialwissenschaftlicher, kunst- und medienpädagogischer Perspektive, hrsg. v. Winfried Marotzki und Horst Niesyto. 1. Auflage. Medienbildung und Gesellschaft, Bd. 2. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Breckner, Roswitha. 2003. »Körper im Bild. Eine methodische Analyse am Beispiel einer Fotografie von Helmut Newton«. ZBBS Heft 1: 33–60.

Breckner, Roswitha. 2010. Sozialtheorie des Bildes: Zur interpretativen Analyse von Bildern und Fotografien. Bielefeld: transcript.

Breckner, Roswitha. 2012. »Bildwahrnehmung – Bildinterpretation: Segmentanalyse als methodischer Zugang zur Erschließung bildlichen Sinns«. Österreichische Zeitschrift für Soziologie 37 (2): 143–64. https://doi.org/10.1007/s11614-012-0026-6.

Breckner, Roswitha. 2014. »Conference Room 1. Mai 2011. Zur Unwägbarkeit ikonischer Macht – oder: Was Hillarys Hand verdeckt«. In Hillarys Hand. Zur politischen Ikonographie der Gegenwart, hrsg. v. Michael Kauppert und Irene Leser, 79–104. Bielefeld: transcript.

Breckner, Roswitha. 2025. Biografien in vernetzten Lebenswelten. Soziale Medien als bildlicher Imaginationsraum der Selbst-Gestaltung. Wien: Böhlau.

Emmison, Michael, Philip Smith und Margery Mayall. 2012. Researching the Visual. 2. Auflage. Los Angeles: Sage.

Goffman, Erving. 1979. Gender Advertisements. Communications and Culture. London: Macmillan.

Goffman, Erving. 2009. Das Individuum im öffentlichen Austausch: Mikrostudien zur öffentlichen Ordnung. 1. Auflage [Nachdruck]. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Goffman, Erving. 2013. Interaktionsrituale: Über Verhalten in direkter Kommunikation, hrsg. v. Renate Bergsträsser und Sabine Riemer. 10. Auflage. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Helmholtz, Hermann. 1896 [1867]. Handbuch der physiologischen Optik. Hamburg: L. Voss.

Husserl, Edmund. 2012 [1935]. Die Krisis des europäischen Menschentums und die Philosophie. Neuauflage. Hamburg: Europäische Verlagsanstalt.

Imdahl, Max. 1995. »Ikonik«. In Was ist ein Bild?, hrsg. v. Gottfried Boehm. Bild und Text, 300–24. 2. Auflage. München: Wilhelm Fink.

Imdahl, Max. 1996a. Gesammelte Schriften. 3: Reflexion, Theorie, Methode, hrsg. v. Gottfried Boehm. 1. Auflage. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Imdahl, Max. 1996b. Giotto, Arenafresken: Ikonographie, Ikonologie, Ikonik. 3. Auflage. München: Wilhelm Fink.

Jonas, Hans. 1995. »Homo Pictor: Von der Freiheit des Bildens.« In Was ist ein Bild?, hrsg. v. Gottfried Boehm, 105–24. 2. Auflage. München: Wilhelm Fink.

Knoblauch, Hubert. 1998. »Pragmatische Ästhetik«. In Inszenierungsgesellschaft: Ein einführendes Handbuch, hrsg. v. Herbert Willems und Martin Jurga, 305–24. Opladen: Westdeutscher Verl.

Loer, Thomas. 2016. »Als ob. Fingierte Souveränität im Bilde – Analyse einer Photographie von August Sander«. In Die Welt anhalten. Von Bildern, Fotografie und Wissenschaft, hrsg. v. Günter Burkart und Nikolaus Meyer, 301–25. Weinheim, Basel: Beltz Juventa.

Müller, Michael R. 2012. »Figurative Hermeneutik. Zur methodologischen Konzeption einer Wissenssoziologie des Bildes«. Sozialer Sinn. Zeitschrift für hermeneutische Sozialforschung 13 (1): 129–161. https://doi.org/10.1515/sosi-2012-0107.

Müller, Michael R. 2016. »Bildcluster: Zur Hermeneutik einer veränderten sozialen Gebrauchsweise der Fotografie«. Sozialer Sinn 17 (1): 95–141. https://doi.org/10.1515/sosi-2016-0004.

Müller, Michael R. 2023. »Social Displays – Creating Accountability in Robotics«. Österreichische Zeitschrift für Soziologie 48 (4): 469–87. https://doi.org/10.1007/s11614-023-00534-2.

Müller, Michael R. 2025a. Komplexe Bildphänomene – Vergleichende Analyse und Interpretation. Ein Studienbuch zur Figurativen Hermeneutik. Wiesbaden: Springer VS.

Müller, Michael R. 2025b. »Visuelle Idiome. Bebilderungen des sozialen Lebens« [60 Absätze]. Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research 26 (2). https://doi.org/10.17169/fqs-26.2.4444.

Plessner, Helmuth. 2003 [1970]. »Anthropologie der Sinne«. In Anthropologie der Sinne. Gesammelte Schriften III, hrsg. v. Günter Dux, Odo Marquard und Elisabeth Ströker, 317–94. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Przyborski, Aglaja. 2018. Bildkommunikation: Qualitative Bild- und Medienforschung. Berlin; Boston: De Gruyter Oldenbourg.

Raab, Jürgen. 2014. »»E pluribus unum«. Eine wissenssoziologische Konstellationsanalyse visuellen Handelns.« In Hillarys Hand. Zur politischen Ikonographie der Gegenwart, hrsg. v. Michael Kauppert und Irene Leser, 105–30. Bielefeld: transcript.

Straub, Jürgen und Paul Sebastian Ruppel. 2022. »Relationale Hermeneutik und komparative Analyse. Vergleichendes Interpretieren als produktives Zentrum empirischer Forschung in Kulturpsychologie und Mikrosoziologie«. In Verstehendes Erklären. Sprache, Bilder und Personen in der Methodologie einer relationalen Hermeneutik, 95–186. Gießen: Psychosozial-Verlag.

Soeffner, Hans-Georg. 2014. »Zen und der ›kategorische Konjunktiv‹«. In Grenzen der Bildinterpretation, hrsg. v. Hans-Georg Soeffner, Michael R. Müller und Jürgen Raab, 55–75. Wiesbaden: Springer.

Soeffner, Hans-Georg. 2004. »Emblematische und symbolische Formen der Orientierung«. In Auslegung des Alltags–Der Alltag der Auslegung: zur wissenssoziologischen Konzeption einer sozialwissenschaftlichen Hermeneutik, 180–209. 2. durchgesehene und ergänzte Auflage. UTB 2519. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft.

Soeffner, Hans-Georg. 2006. »Visual Sociology on the Basis of ›Visual Concentration‹«. In Video Analysis: Methodology and Methods, hrsg. v. Hubert Knoblauch, Bernt Schnettler, Jürgen Raab und Hans-Georg Soeffner, 205–17. Frankfurt a. M.: Peter Lang D. https://doi.org/10.3726/978-3-653-02667-2.

Thürlemann, Felix. 2013. Mehr als ein Bild: Für eine Kunstgeschichte des hyperimage. Paderborn: Wilhelm Fink.

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1a: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Giotto_-_Scrovegni_-_-31-_-_Kiss_of_Judas.jpg?uselang=de

Abb. 1b: Imdahl, Max. 1996b. Giotto, Arenafresken: Ikonographie, Ikonologie, Ikonik. 3. Aufl. München: Wilhelm Fink, Bildtafel 45

Abb. 2: Thürlemann, Felix. 2013. Mehr als ein Bild: Für eine Kunstgeschichte des hyperimage. Paderborn: Wilhelm Fink, S. 18

Abb. 3a–c: Müller, Michael R. 2023. »Social Displays – Creating Accountability in Robotics«. Österreichische Zeitschrift für Soziologie 48 (4): 469–87, hier S. 447

Abb. 4a–c: Müller, Michael R. und Anne Sonnenmoser. 2024. »Die vierte Maske. Über Selbstanpassungen an virtuelle Bildentwürfe«. In Bild und Biographie, hrsg. von Michael R. Müller, Bettina Voelter und Lena Inowlocki. Toronto/Berlin/Opladen: Barbara Budrich, S. 130–40, hier S. 134

Abb. 5a: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dürer_-_Selbstbildnis_im_Pelzrock_-_Alte_Pinakothek.jpg

Abb. 5b: https://anthrowiki.at/Christus_pantokrator#/media/Datei:Pantokrator_13cent.jpg

Abb. 6a/6c: Müller, Michael R. und Matthias Sommer. 2021. »Politisierung der Bilder – Politisierung durch Bilder. Die Produktion von Evidenz im politisch motivierten Bildvergleich«. In Gewissheit. Beiträge und Debatten zum 3. Sektionskongress der Wissenssoziologie, hrsg. von Oliver Dimbath und Michaela Pfadenhauer. Weinheim/Basel: Beltz Juventa, S. 808–30, hier: S. 812 und 816

Abb. 6b: Müller, Michael R. 2016. »Bildcluster. Zur Hermeneutik einer veränderten sozialen Gebrauchsweise der Fotografie«. Sozialer Sinn. Zeitschrift für hermeneutische Sozialforschung 17 (1), S. 95–142, hier S. 107.

Der Autor

Michael R. Müller ist Professor für Visuelle Kommunikation und Mediensoziologie an der Technischen Universität Chemnitz und Geschäftsführender Direktor des dortigen Instituts für Medienforschung. Zudem ist er Senior Fellow am Kulturwissenschaftlichen Institut Essen (KWI) und derzeit Sprecher der Sektion Wissenssoziologie der Deutschen Gesellschaft für Soziologie.

Er leitete mehrere Forschungsprojekte im Bereich der visuellen Soziologie und entwickelte mit der Figurativen Hermeneutik und der Bildclusteranalyse methodologische Zugänge zur hermeneutischen Interpretation komplexer Bilddaten. Seine aktuellen Arbeitsschwerpunkte liegen auf der Analyse alltäglicher Gebrauchsweisen digitaler Bildmedien, der Technisierung von Wissen sowie der soziologischen Ästhetik.