Zur kulturpsychologischen Analyse der Mensch-App-Interaktion

Subjektnormen psychischer Gesundheit in bildlicher Inszenierung und praktischer Aneignung

Moritz Meister, Aglaja Przyborski & Thomas Slunecko

Journal für Psychologie, 33(2), 81–105

https://doi.org/10.30820/0942-2285-2025-2-81 CC BY-NC-ND 4.0 www.journal-fuer-psychologie.deZusammenfassung

Smartphone-Apps sind der zentrale Schauplatz unseres digitalen Alltags. Apps, die explizit psychische Gesundheit, Gefühle und Wohlbefinden adressieren, sind heute weit verbreitet. Damit werden dezidiert psychologische Themen im Medium App verhandelt. Doch wie lässt sich Mensch-App-Interaktion kulturpsychologisch verstehen – und entsprechend empirisch erforschen? Um zu analysieren, wie in diesem Medium Sinn vermittelt bzw. konstituiert wird, beleuchten wir zunächst die einzelnen medialen Ebenen von Apps: Sie fungieren als Bildmedien mit grafischen User-Interfaces bzw. Touchscreens. Sie beinhalten Bilder (Grafiken, Fotos, Icons usw.) sowie visuelle Symbolsysteme (Text und Zahlen) und sie sind interaktiv-responsive Handlungsprogramme, die Input durch User*innen erfordern und ihnen Output zurückspiegeln. Unsere exemplarische Analyse der Mood Tracking App Daylio mit der Frage nach Subjektnormen zeigt, wie diese Modalitäten verschränkt sind. Die Frage, ob und wie diese medialen Sinnangebote in der Praxis realer Nutzer*innen Relevanz entfalten, erfordert wiederum einen eigenen empirischen Zugang. Hierzu analysieren wir zwei User*innen-Interviews. In den Ergebnissen wird deutlich, dass erst mit einer beidseitigen Betrachtung die Praxis zwischen Menschen und Apps als interaktiver, sinnhafter Prozess rekonstruierbar ist. Damit ist ein Zugang zum Verständnis medial strukturierter Selbst- und Weltverhältnisse eröffnet.

Schlüsselwörter: Kulturpsychologie, Subjektnormen, Walkthrough-Methode, Dokumentarische Bildinterpretation, Narrative Interviews, Mental Health Apps, Mood Tracking

On the Cultural-Psychological Analysis of Human-App Interaction

Mental Health Subject Norms in Visual Presentation and Practical Appropriation

Smartphone apps are a central arena of our digital everyday lives. Today, apps that explicitly address mental health, feelings and well-being are widespread. This means that decidedly psychological topics are being negotiated in the medium of apps. But how can the interaction between humans and apps be understood in a cultural-psychology frame – and how can it be empirically investigated from such perspective? To analyze how meaning is conveyed resp. constituted in this medium, we first examine the distinct media levels of apps: They function as image media with graphical user interfaces or touchscreens. They contain images (graphics, photos, icons, etc.) as well as visual symbol systems (text and numbers). They are also interactive, responsive programs that require input from users and generate feedback output. Our analysis of the mood tracking app Daylio, which we focus on subject norms, demonstrates how these modalities are intertwined. A separate empirical approach is required to determine whether and how these media-based meaning systems gain relevance in the hands of real users. To this end, we analyze two user interviews. The results indicate that to effectively reconstitute the practical interaction between people and apps as an interactive and meaningful process requires considering both sides. This provides a framework for comprehending the relationship towards oneself and the world, as conveyed by media.

Keywords: cultural psychology, subject norms, walkthrough method, documentary image interpretation, narrative interviews, mental health apps, mood tracking

1. Einleitung: App-Interfaces in der digitalen Gegenwart

Die medientheoretische Diagnose, dass wir in einer »Society of Screens« leben (vgl. Manovich 2001), hat sich mit dem Einzug von Smartphones in die tägliche Lebenswelt verschärft. Die Zeit, die Menschen mit solchen »digitalen Nahkörpertechnologien« (Kaerlein 2018) verbringen, beträgt im globalen Durchschnitt mehr als vier Stunden pro Tag (Statista 2022). In kaum zwei Dekaden haben Smartphone-Apps öffentliche wie intime Lebensbereiche massiv durchdrungen und sind für viele Menschen zu einem unabdingbaren Mittel des Alltagsvollzuges geworden. In der praktischen Bedienung unserer digitalen Begleiter lässt sich der Bildschirm – und somit Bildlichkeit (Imdahl 1994, 319) – als eine wesentliche Modalität ausmachen. Digitale Endgeräte ohne Bildschirm sind selten geworden. Ein differenziertes Verständnis von Bildlichkeit ist folglich besonders relevant, um das Zusammenspiel digitaler Medien und gegenwärtiger Selbst- und Weltverhältnisse empirisch zu rekonstruieren. Max Imdahls (1994) Überlegungen zur Ikonik als bildlichem Eigensinn sind hierbei wegweisend, da sie die spezifische Analyse einer medialen Ebene ermöglichen, die in der Regel an unserem reflexiven Bewusstsein vorbei operiert – im Gegensatz zu gesprochener oder geschriebener Sprache.

Das relativ junge Phänomen der Mensch-App-Interaktion stellen wir dabei in einen größeren kulturpsychologischen Zusammenhang, der als wechselseitige Ko-Evolution von Menschen und technischen Medien beschreibbar ist (Slunecko 2008; Przyborski 2018; Schlaudt 2022). Dieser Prozess betrifft Grundlagen des menschlichen In-der-Welt-Seins. Anschaulich gezeigt wurde dies etwa anhand der Kulturtechniken des Lesens und Schreibens. Bereits Lurija (1986) untersuchte im frühen 20. Jahrhundert die Folgen der Alphabetisierung und Verbreitung der Schriftsprache und beobachtete dabei grundlegende mentale wie affektive Transformationsprozesse. In einer Gegenwart, die massiv von techno-medialen Transformationsprozessen geprägt ist, stehen Kulturpsycholog*innen somit vor wesentlichen Fragen in durchaus als klassisch zu bezeichnenden Feldern wie Denken, Fühlen und Handeln. In diesem Aufsatz nehmen wir die sich rapide wandelnde mediale Lebenswelt als Anlass für grundlagentheoretische Nachschärfungen und praktische Weiterentwicklungen qualitativer Methodologie, um Mensch-App-Interaktionen als kulturpsychologisches Forschungsfeld weiter zu erschließen (siehe bereits Meister und Slunecko 2021; Meister et al. 2025).

Ausgangspunkt unserer Überlegungen ist die rapide Ausbreitung von Apps im Bereich psychischer Gesundheit. Zunächst umreißen wir diese Entwicklung (1.1), um anschließend unser fokussiertes Interesse an Subjektnormen darzulegen, die mit der Verhandlung von psychischer Gesundheit in und durch Apps einhergehen (1.2). Im theoretisch-methodologischen Hauptteil erläutern wir das Prinzip der Autopoiesis, welches in unterschiedlichen Auflösungsgraden unser Verständnis von Medientechnik sowie menschlicher Praxis – als sich wechselseitig konstituierend – strukturiert (2.1). Dies mündet in einem praxeologischen Modell der Kommunikation in und mit Medien (2.2). Kurz gehen wir dann auf die Walkthrough-Methode als App-spezifisches Erhebungsverfahren ein (2.3). Im empirischen Teil analysieren wir die App Daylio (3) sowie deren Nutzungs- und Deutungspraxis anhand von zwei User*innen-Interviews (4). Im letzten Abschnitt (5) setzen wir beide empirischen Bereiche in Beziehung zueinander, d. h. diskutieren, inwiefern es zwischen den Subjektnormen der App und der Praxis der Nutzer*innen Überschneidungen bzw. eigensinnige Aneignungsformen gibt.

1.1 Mental Health und Mood Tracking Apps

Depression und Angststörungen, Achtsamkeit, Produktivität oder auch Resilienz: Die Themenfelder digitaler Programme, die dezidiert psychologische Thematiken adressieren, sind in den letzten Jahren enorm gewachsen (Goodings et al. 2024). Dabei lässt sich eine signifikante Kumulation von Apps beobachten, deren basale Funktionsweise darin besteht, User*innen individuell zu adressieren, ihre psychische Verfassung als veränderungswürdig zu rahmen um – quasi folgerichtig – diverse kognitiv-affektive Selbsttechniken zur Heilung bzw. Prävention anzuleiten (siehe kritisch z. B. Parker et al. 2018). Häufigstes Feature solcher Mental Health Apps ist laut Alqahtani und Orji (2020) das Tracking sogenannter affektiver Symptome. Deren Erfassung erfolgt, im Gegensatz zu automatisiertem physiologischem Tracking, durch das regelmäßige, intentionale Protokollieren von Stimmungszuständen (Pritz 2016). Die dabei erzeugten Daten werden User*innen wiederum meistens rückgespiegelt und liefern die Grundlage für weitere Interventionen.

Das Marktvolumen für Mental Health Apps hat sich von 2019 bis 2025 verdoppelt, von 2025 bis 2032 wird mit einer weiteren Verdreifachung gerechnet (Rawal 2025)1. In Deutschland dürfen Ärzt*innen und Psychotherapeut*innen seit 2020 bestimmte Apps auf Rezept verschreiben: Als digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) werden diese von den gesetzlichen Krankenkassen voll finanziert. Auch wenn einige wenige DiGA-Programme Möglichkeiten einer Teletherapie mit menschlichen Psychotherapeut*innen oder Psycholog*innen anbieten, entwickelt die Mehrheit der Anbieter in sich geschlossene Programme, die nach einer vordefinierten, algorithmischen »if-then«-Logik funktionieren. Für eine solche »automated therapy« (Zeavin 2021) scheinen standardisierte Verfahren wie die kognitive Verhaltenstherapie besonders gut geeignet zu sein. Psychodynamische, systemische oder humanistische Therapieansätze haben bislang kaum Eingang in DiGA-Programme gefunden, ebenso wenig gruppentherapeutische oder Community-basierte Ansätze.2

1.2 Apps als Träger von Subjektnormen

Mit den selbstbezogen-transformativen Ansprüche, die Mental Health Apps an ihre User*innen stellen, gehen spezifische »Subjektnormen« einher: Mit Geimer (2019) sprechen wir bewusst von letzteren, um den wenig trennscharfen Überbegriff der Subjektivierung zu präzisieren. Das Konzept der Subjektnorm betont einerseits den Appellcharakter von Normen im Anschluss an subjekttheoretische Diskurse (grundlegend: Foucault 1982), andererseits die Differenz zwischen Norm und Habitus. Normen zeichnen sich gerade durch ihre praktische Uneinlösbarkeit aus, während der Habitus die Struktur der Praxis selbst ist (Bohnsack 2017, 54ff.). Ein Subjekt im Sinne der Subjektnorm ist immer eines, das werden soll. In unserem konkreten Fall geht es um bestimmte Normen und Vorgaben bezüglich dessen, was es heißt, eine psychisch gesunde Person zu sein (und wie das zu erreichen wäre). Dies haben Mental Health Apps mit der seit Jahrzehnten blühenden Ratgeberliteratur zur psychologischen Selbsthilfe gemeinsam. Letztere wurde bereits ausführlich hinsichtlich ihrer diskursiven Subjektnormen untersucht (Rose 1996; Bröckling 2007). Apps allerdings funktionieren nach anderen medientechnischen Logiken als Bücher oder Zeitschriften und sind daher auch epistemisch anders zu begreifen (Przyborski 2022). So weisen sie im Vergleich mit linearen Medien einen tendenziell höheren Grad an Operativität und Responsivität auf (Meister und Slunecko 2021). Damit eine App läuft, muss der*die Nutzer*in bestimmte Felder antippen, Daten eingeben usw. Somit stehen Menschen vor der Aufgabe, diese technischen Interaktionsangebote habituell in ihren praktischen Lebensvollzug zu integrieren. Erst durch eine solche Interaktion entfalten sich die algorithmisch vorgegebenen Nutzungspfade einer App, werden Personen zu Nutzer*innen. Im Fall von Mood Tracking zählt dazu etwa eine bestimmte Form der leibkörperlichen introspektiven Selbstthematisierung, auf die wir im empirischen Teil näher eingehen werden.

Ob und wie die Anrufungen und Anleitungen einer App bei tatsächlichen User*innen verfangen und praktische Relevanz entfalten, ist somit eine empirische Frage, die letztlich nicht allein anhand der App beantwortet werden kann. Konkrete Aneignungs- und Aushandlungsprozesse durch von Subjektnormen »Betroffene« blieben gerade in frühen diskurs- und subjektivierungstheoretischen Arbeiten (Rose 1996; Bröckling 2007) häufig unterbelichtet. Eine jüngere Bewegung in diesem Forschungsfeld verschreibt sich, durch praxeologische Impulse inspiriert, dem Prinzip einer doppelten Empirie (Amling und Geimer 2016; Bosančić 2025). Wir teilen diesen Anspruch und werfen auf beide Seiten empirische Schlaglichter: auf Sinngehalte, die medial in Apps eingeschrieben sind, sowie auf Nutzungspraktiken und Interpretationsleistungen realer Nutzer*innen. In dieser triangulierten Gesamtschau lassen sich Überschneidungen wie auch Abweichungen bestimmter Sinngehalte identifizieren und die Mensch-App-Interaktion als sinnhaftes Gesamtphänomen verstehen.

2. Theoretische Verortung und methodologischer Rahmen

2.1 Autopoiesis in der dynamischen Konstitution von Menschen und Medientechnik

Im naturwissenschaftlich geprägten Hauptstrom der psychologischen Forschung wird nach Korrelationen und Ursache-Wirkungsverhältnissen zwischen Variablen gesucht. Die epistemische Grundannahme lautet, dass psychische Phänomene in solchen Variablen abbildbar sind, und somit zu »dingfesten« und quantitativ messbaren Gegenständen gemacht werden können (vgl. Holzkamp 1976). Entsprechende Fragestellungen in Bezug auf Mental Health Apps könnten in etwa lauten: Wie wirken diese auf Individuen? Steigern sie deren Wohlbefinden? »Wohlbefinden« wäre in einer solchen positivistischen Forschungslogik z. B. mit standardisierten Fragebögen erhebbar, in denen Individuen vorab definierte Aussage bestätigen oder ablehnen.3 In der kulturpsychologischen Forschung dagegen interessiert die prozesshafte Hervorbringung einer sinnhaften soziokulturellen Welt (siehe z. B. Slunecko et al. 2017). Sie folgt mithin einem grundlegend sozialkonstruktivistischen Paradigma. Anstatt mit vordefinierten Variablen und fixen Hypothesen ins Feld zu gehen, suchen wir nach gelebten Sinnstrukturen, die ausschließlich interpretativ-rekonstruktiv zugänglich sind (Przyborski und Wohlrab-Sahr 2021). Erkenntnisleitende Fragen angesichts der Verbreitung von Mental Health Apps sind daher: Wie bringen wir uns und unsere Welt mit digitalen Technologien hervor? Welche Subjektnormen beinhalten sie? Wie beziehen sich User*innen auf diese?

Zwischen User*in und App gilt dabei, was für Menschen und technische Werkzeuge allgemein gilt: Das Formungsverhältnis ist wechselseitig. Ich mache etwas mit meinem technischen Werkzeug, aber zugleich macht dieses auch etwas mit mir. Es geht uns somit um Prozesse der dynamischen Konstitution von Menschen und Medien (Slunecko 2008).4 Eine solche Denkweise erscheint zunächst kontraintuitiv. Denn sie geht quer zur westlichen Common-Sense-Logik, die primär zwischen Subjekt (Mensch) und Objekt (Gegenstand) unterscheidet. Ein umfassendes Verständnis des Gesamtphänomens, das wir in diesem Fall Mensch-App-Interaktion nennen wollen, erfordert es, unterschiedliche Ebenen dieses Zusammenspiels zu differenzieren und in ihrem jeweiligen Eigensinn, ihrer Autopoiesis, verstehen zu können.

Was ist hier mit Eigensinn bzw. Autopoiesis gemeint? Allen voran Imdahl hat in seinem methodologisch bahnbrechenden analytischen Zugang zu Bildern herausgearbeitet, dass es bei Bildlichkeit um »eine solche Vermittlung von Sinn [geht], die durch nichts anderes zu ersetzen ist« (1994, 300). Ihn interessiert also eine Form der Sinnvermittlung, die so nur in Bildern bzw. im Medium Bild möglich ist. Sprache kann sich dieser Form der Sinnvermittlung nur nähern, sie aber nie ganz einholen. Denn das Bild hat ganz spezifische formale Möglichkeiten der Gestaltung. Imdahl (1994) bezeichnet sie als Ikonik.5 Durch sie ermöglichen es Bilder, Sinn auf eine eigene, spezifische Art zu vermitteln: So kann z. B. Gegensätzliches im Unterschied zu sprachlicher Darstellung, die chronologisch strukturiert ist, im Bild gleichzeitig, simultan, präsent sein.

Das Grundprinzip des Eigensinns, also verschieden verfasste Sinnstrukturen nach ihrer je angemessenen Logik zu erfassen, kann auf den Erkenntnisgegenstand Mensch-App-Interaktion ausgeweitet werden. Die Möglichkeiten verorten wir in der Folge im weiterentwickelten praxeologischen Kommunikationsmodell.

2.2 Praxeologisches Kommunikationsmodell für Mensch-App-Interaktionen

Das Modell (siehe Abb. 1)6 impliziert, unterschiedliche »Medialitäten«, die eine App performiert, in ihrer Autopoiesis zu beachten (siehe linke Seite der Grafik): Ikonizität, Sprachlichkeit, Musizität bzw. Töne usw. Denkbar wären bei Apps auch Bewegtbilder (Videoclips) oder haptisches Feedback (Vibrationsmuster). Ihre Manifestation setzt ein technisches Dispositiv voraus, in unserem Fall ein Smartphone (rechte Seite der Grafik). Als Softwareprodukt kann eine App als Sinneinheit verstanden werden, die wir »Medienangebot« nennen (Mitte der Grafik). Die App, wie sie uns auf dem Smartphone vorliegt, dient uns also als empirisches Material bzw. als Dokument, wie es in der Dokumentarischen Methode heißt (Mitte der Grafik). Die Pointe besteht darin, bei der Analyse des Dokuments die Autopoiesis der Sinnkonstitution von unterschiedlichen Medien (bzw. Medialitäten) und Formen der Interaktion (Sprache, Bild, Musik, Gestik und Zeuggebrauch etc.) methodisch-methodologisch zu berücksichtigen.7

Abbildung 1: Praxeologisches Kommunikationsmodell, adaptiert nach Przyborski 2018, 136.

Auch die Nutzungspraxis von User*innen (untere Seite der Grafik) wird eigenlogisch, im Prinzip der Autopoiesis, rekonstruiert.8 Wesentlich ist dabei, zwischen »kommunikativ-generalisiertem« und »habituellem Wissen« bzw. »proponierter« und »performativer Logik« im Sinne der Praxeologischen Wissenssoziologie (Bohnsack 2017) zu unterscheiden. Für den empirischen Zugang ist es daher wichtig, ein Forschungssetting zu schaffen, in dem sich die Untersuchten im jeweiligen Medium der Kommunikation bzw. Interaktion formal und inhaltlich selbstgestaltet ausdrücken können. Derartige Verfahren wie Gruppendiskussion, narratives Interview oder Erhebungen auf der Grundlage von Fotos sind an verschiedenen Stellen umfassend ausgearbeitet (Bohnsack et al. 2013; Przyborski 2004, 2018; Przyborski und Wohlrab-Sahr 2021). Die jeweiligen Bild- und Tondokumente sind ebenfalls Dokumente der Analyse und somit in der Mitte der Grafik verortet, wobei sie, im Gegensatz zu Apps, für Forschungszwecke erstellt wurden. Im vorliegenden Aufsatz arbeiten wir mit narrativen Interviews, die auf die App-Nutzung fokussiert sind.

Damit die App im Alltag Relevanz entfalten kann, d. h. für das Zusammenspiel von Medium und Praxis, sind Aneignungsleistungen erforderlich. Gerade dort, wo Technik anders angewandt wird als strukturell vorgesehen, d. h. wo es kreative Umdeutungen und Flexibilität gibt, eröffnen sich spannende Erkenntnismöglichkeiten. Das hier vorgestellte Modell bietet Raum für solche Freiheitsgrade. Es zielt auf einen Mittelweg zwischen Technikdeterminismus und der sozialwissenschaftlich naiven Unterstellung »autonomer« Subjekte.9

Forschungspragmatisch gilt es je nach Lagerung des Erkenntnisinteresses zu entscheiden, mit welchem empirischen Weltausschnitt sinnvoll zu arbeiten ist. Der springende Punkt hier ist, welche bzw. wessen Wissensbestände und Sinnstrukturen sich an welchen kulturellen Äußerungen abtragen lassen. Man sollte sich also vergegenwärtigen, wofür bestimmte Daten bzw. Materialsorten (also z. B. Screenshots, Feldnotizen, Gruppendiskussionen oder Interviews) herangezogen werden können und welche Analyseverfahren diese erfordern.

Betrachtet man nun dezidiert Smartphone-Apps als Dokument der Analyse unter den Gesichtspunkten, die im praxeologischen Kommunikationsmodell vorgeschlagen werden, hat sich eine Unterscheidung von mindestens drei Sinndimensionen als produktiv erwiesen: Bildlichkeit bzw. Ikonizität, Sprachlichkeit und Operativität. Letztere findet sich in der Grafik auf der rechten Seite als Wissen um den Zeuggebrauch und die Geste (z. B. jene des Wischens über den Bildschirm). In der Praxis entfalten Apps ihren Sinngehalt in all diesen Dimensionen, sowohl chronologisch (mögliche Pfade der Nutzung) als auch simultan (z. B. Bild).10

Ikonizität bzw. Bildlichkeit begegnet uns in Apps gleich mehrfach: Einerseits ist der gesamte Bildschirm eines Smartphones zweidimensional-flächig verfasst, andererseits beinhalten Apps in der Regel bildliche Einzelelemente, von Symbolen und Piktogrammen bis hin zu Grafiken und Fotografien.11 Imdahl (1994) hat darauf verwiesen, dass speziell Bilder eine besondere »Erfahrungsevidenz« (ebd., 312) und »Informationsdichte« (ebd., 313) erzeugen können. Mit seiner Einführung der ikonischen Sinnebene hat er die vor-ikonografische, ikonografische und ikonologische Interpretation von Bildern um eine formal-gestalterische Dimension ergänzt. Dies wurde insbesondere in der dokumentarischen Bildinterpretation (z. B. Przyborski 2018) aufgegriffen und dient den unten dargestellten Bildanalysen als Grundlage.

Nichtsdestotrotz werden auch im Digitalen wesentliche Sinnelemente nach wie vor textlich-sprachlich vermittelt. Folglich ließe sich hier das gesamte diskursanalytische Repertoire in Anschlag bringen; in der Forschungspraxis ist eine Begrenzung auf einen methodologischen Rahmen meist sinnvoll.12 Auch Zahlen spielen in vielen Apps eine wichtige Rolle, insbesondere beim Tracking (aber z. B. auch auf Social Media, durch Likes, Aufrufe usw.). Deshalb sollte auch ihre spezifische mediale Eigenlogik, die numerische Differenz, beachtet werden, die u. a. universelle Vergleichbarkeit impliziert (Heintz 2010). Hinzu kommt, dass Zahlen oft in visuelle Darstellungsformate transformiert werden (z. B. Graphen, Diagramme). Auch hierauf werden wir in der unten folgenden App-Analyse nochmal eingehen.

Zuletzt fungieren Smartphone-Interfaces, wie oben bereits erwähnt, immer auch als Werkzeuge, d. h. als operativer Bildschirm, der Eingaben vorgibt und auf diese reagiert. Apps beinhalten bestimmte visuelle Elemente, die qua Design-Konvention als Steuerungsmöglichkeiten erkennbar werden (z. B. Buttons, Schieberegler, Eingabefelder). Diese materiell eingeschriebenen Handlungsangebote von Artefakten werden zusammengefasst unter dem Begriff »Affordances« diskutiert. Dergestalt bieten Apps ihren User*innen spezifische technische Nutzungspfade an. Die tatsächliche Entstehung einer Interaktion setzt freilich ein kulturell bedingtes Vorwissen der Nutzer*innen voraus, Affordances auch als solche zu erkennen.

2.3 App-zentrierte Datenerhebung: Walkthrough-Methode

Bei der Erhebung von App-Daten gilt es insbesondere das Problem der Operativität in den Griff zu bekommen und diese so einzufangen, dass sie intersubjektiv überprüfbar wird. Apps, wie insgesamt Medienangebote auf Softwarebasis mit visuellen Interfaces, finden wir mithin aufgrund ihrer Responsivität und Operativität nicht als eindeutigen, geschlossenen Gegenstand vor (anders als Texte und Bilder auf Papier, Tonbänder oder Filmrollen, z. B. Bücher, Fotografien oder Filme). Ihre Benutzeroberfläche ist verzweigt und entfaltet sich erst im Gebrauch. Als Antwort auf diese Ausgangslage wurde die (auto-)ethnografische Walkthrough-Methode vorgeschlagen (Light et al. 2018). Es handelt sich um eine beobachtende Teilnahme bzw. Anwendung, in welcher die App aus User*innen-Perspektive »durchschritten« wird (siehe ausführlicher: Meister und Slunecko 2021). Durch das praktische Ausprobieren, festgehalten mit Feldnotizen und Screenshots, werden bestimmte Affordances ersichtlich – also genau die responsiven und operativen Elemente der App. So kann die implizit-praktische Dimension des in Apps »geronnenen« Wissens (Klinge 2019, 109) explizit werden.13

Walkthroughs erzeugen eine enorme Fülle an Datenmaterial, was die Frage der Auswahl für die Auswertung aufwirft. Prinzipiell ist diese Frage wie in anderen Zusammenhängen der rekonstruktiven Forschung (Przyborski und Wohlrab-Sahr 2021) auch zu beantworten: Es gilt zum einen die immanenten Fokussierungen und damit Relevanzsetzungen, die formallogisch begründet werden können, zu rekonstruieren und zum anderen, Material auszuwählen, das das Erkenntnisinteresse direkt bedienen kann.

In unserem Fall interessiert, wie sich die App inszeniert, wie sich ihre Funktionalität präsentiert und wie die User*innen darin verortet werden, d. h. unter Bezug auf welche Subjektnormen sie adressiert werden. Wir fokussieren unsere Analyse daher auf zwei Phasen der App-Nutzung: den Einstieg in die App (3.1), das heißt deren Auftritt im App-Store, wo potenzielle User*innen sie auf ihr Smartphone herunterladen können. Dies inkludiert ein App-Icon sowie eine Selbstbeschreibung ihrer Funktionen durch die Produzent*innen. Diese Auswahl lässt sich auch formallogisch bestärken, da es sich um ein Format handelt, das aus User*innen-Sicht im Verlauf der App-Nutzung unumgänglich ist. Weiters (3.2) interessiert uns die Mood-Tracking-Funktion im engeren Sinne als interaktives Kernfeature der App, das dezidiert auf die affektive Selbstthematisierung ausgerichtet ist.

3. Exemplarische Analyse der App Daylio

Die App, die unserer exemplarischen Analyse dient, heißt Daylio. Sie ist in 30 Sprachen verfügbar und wurde im Lauf ihres zehnjährigen Bestehens bis dato über 20 Millionen Mal heruntergeladen. Daylio kann damit als populärste Mood Tracking App weltweit gelten. Mehrfache Walkthroughs wurden vom Erstautor zwischen Oktober 2022 und Juni 2025 im Zuge seines Dissertationsprojekts14 durchgeführt, ebenso wie die weiter unten analysierten Interviews. Beide der dort vorgestellten User*innen haben Daylio (neben anderen Apps) genutzt.

3.1 Einstieg in die App

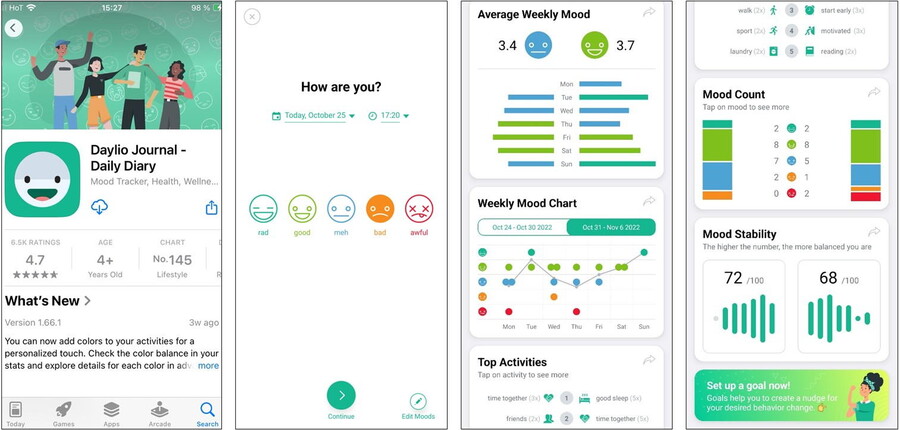

Abbildung 2–5: Wesentliche Phasen einer Nutzung der App Daylio. V. l. n. r.: Download-Ansicht im Apple App Store (2), Mood-Tracking-Eingabe (3) und Mood-Tracking-Auswertung (4 & 5). Screenshots des Erstautors von November 2022 bis Juni 2025. App-Version 1.4–1.5.

Das Icon repräsentiert einerseits die App als Softwareprodukt im App Store (Abb. 2), andererseits fungiert es auch als Unternehmenslogo. Nach dem Download muss es zudem jedes Mal auf dem Homescreen angetippt werden, um die App zu öffnen. Damit nimmt es – wie sich aus dem Befund des Walkthrough sagen lässt – eine klar fokussierte Position in der operativen Logik der App ein. Aus unserer dokumentarischen Bildanalyse15 des Icons lässt sich Folgendes zusammenfassen:

Vor-ikonografisch handelt es sich um ein durch die entsprechende Mundhaltung lachendes, durch die geöffneten Augen waches und durch die hohe Stirn und den Augenabstand kindliches Gesicht. Ikonografisch zeigt es große Ähnlichkeit mit Smileys bzw. Emojis: die Darstellung von weitgehend kulturübergreifenden mimischen Emotionsausdrücken auf Basis einer stark reduzierten, kreisrunden Grafik von Gesichtern. Die planimetrische Komposition mit ihrer vertikalen Symmetrie beinhaltet zugleich Harmonie und Starrheit. Die graublaue Farbe des Gesichts wirkt kühl, als Hautton aufgefasst: blutleer und macht das Gesicht leblos. Die rosafarbene Zunge bildet farblich und vorikonografisch einen deutlichen Kontrast. Mit ihr gewinnt die Darstellung eine gewisse Lebendigkeit. Die weit geöffnete Mundhöhle ist zudem das einzige Bildelement, das perspektivische Tiefe andeutet. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass hier einem maximal entindividualisierten Gesicht nachträglich Lebendigkeit eingehaucht wird – überspitzt formuliert: Im Daylio-Icon sehen wir einen »fröhlichen Untoten«, ein ständig lachendes, stereotypes Abziehbild eines Menschen. Damit sind wir – in der hier gebotenen Kürze – bei einer ikonischen Interpretation im Sinne Imdahls angelangt, auf der sich ein übergegensätzlicher Sinnkomplex zeigt, den nur das Medium Bild zu vermitteln vermag.

Weiter unten im App Sore befindet sich folgende textliche Selbstbeschreibung:

»Daylio Journal & Diary is a very versatile app, and you can turn it in whatever you need to track. Your fitness goal pal. Your mental health coach. Your gratitude diary. Mood tracker. Your photo food log. Exercise, meditate, eat, and be grateful. Take care of your mental, emotional, and physical health. Good self-care is a key to improved mood and reduced anxiety.«16

Daylio Journal & Diary ist, so kann der immanente Sinngehalt eingefangen werden, eine sehr vielseitige App, die sich ganz nach den individuellen Bedürfnissen zum Nachverfolgen verschiedener Dinge nutzen lässt. Sie kann als Begleiter für Fitnessziele, Coach für psychische Gesundheit, Dankbarkeitstagebuch, Stimmungsbarometer und/oder Foto-Ernährungstagebuch fungieren. Man soll trainieren, meditieren, gesund essen und dankbar sein sowie auf die eigene psychische, emotionale und körperliche Gesundheit achten. Eine gute Selbstfürsorge sei der Schlüssel zu einer besseren Stimmung und weniger Ängsten.

Potenzielle User*innen werden direkt adressiert: Sowohl die direkte Anrede mit »you« bzw. »your« als auch der Stil (keine ganzen Sätze, Rhythmus und Aufforderungscharakter) sind nahe an der gesprochenen Sprache, so als würde mich die App ganz direkt, wie eine Begleiterin, ein Kumpel (»pal«), ein »Coach«, ansprechen. Die App positioniert sich also als ein personalisiertes Gegenüber, der*die User*in wird individualistisch adressiert, während situative oder soziale Bezüge außen vor bleiben. Bei diese*r Beziehungspartner*in sind zwar meine Bedürfnisse maßgebend, was die persönliche und vor allem individuelle Ansprache unterstreicht, zugleich wird mit einer nicht hintergehbaren Selbstverständlichkeit ein normativer Rahmen gesetzt, nämlich ständige (Arbeit an) Stimmungsverbesserung und Angstreduktion.

Laut Daylio ist dieses Ziel durch bestimmte Aktivitäten, die die App ermöglicht und/oder unterstützt, erreichbar und als ein Um-sich-selbst-kümmern, als »Selbstfürsorge« gekennzeichnet. In letzterer haben wir es mit einer subtilen Umkehrung zu tun: Ein ethisch-moralischer Wert im Sinn funktionierender Gemeinschaften – die Fürsorge für andere – soll auf sich selbst angewandt werden. Sich anderen zuzuwenden reduziert in der Regel Angst, während permanente rekursive Selbstreflexion Angst eher verstärken kann. So schafft die App ein Problem, das sie dann zu lösen verspricht. Das praktische Kernstück der App, ein vorstrukturiertes Erfassen von Stimmungsdaten, findet hier keine Erwähnung. Es scheint ein natürlicher Teil von »Good self-care« zu sein, der durch die Nicht-Erwähnung umso selbstverständlicher gesetzt ist.

Als beschlossenes Ziel und zentrale normative Referenz ist psychische Gesundheit, die von Daylio als ständige Steigerung von Fröhlichkeit und Angstreduktion definiert wird, klar gesetzt. Die beiden Komparative zeigen an, dass hier ein transformatorischer Anspruch besteht. Die vergleichende Steigerung ist auf Dauer gestellt. Es gilt also, sich in diesem Sinn ständig selbst zu optimieren.

3.2 Mood-Eingabe und -Auswertung

Nach dieser Analyse des Einstiegsprocederes kommen wir zum praktischen Kernstück der App, der Mood-Tracking-Funktion. Prinzipiell, so lässt sich nach einer Rekonstruktion im Walkthrough festhalten, funktioniert diese so: Durch die regelmäßige Nutzung eines standardisierten Eingabe-Interfaces (Abb. 3) werden datenförmige Einträge erzeugt, die User*innen später in der Rückschau präsentiert bekommen, etwa im hier abgebildeten »Weekly Report« (Abb. 4–5). Das Eingabe-Interface ist im Vergleich zum Rest der App recht minimalistisch designt, es fragt schlicht: »How are you?« (Abb. 3). Datum und Uhrzeit sind auf den momentanen Zeitpunkt voreingestellt, lassen sich aber manuell anpassen, sodass man auch Eingaben »nachtragen« könnte. Darunter sind fünf verschiedenfarbige Emojis mit unterschiedlicher Mimik zu sehen. Die dunkelgrüne Option ganz links mutet mit dem lachend noch weiter geöffneten Mund wie eine Steigerung des Icons von Daylio an. Darunter steht »rad« (deutsch: toll). Die Farbgebung scheint einer sich steigernden Ampel-Logik zu folgen (wobei die Mitte blau statt gelb ist). Dunkelgrün ist noch besser für das Vorankommen als hellgrün, dunkelrot ein stärkeres Stopp-Signal als orangerot. Man kann jeweils ein Emoji antippen, dieses ist dann farbig hinterlegt (in Abb. 3 das orange). Eine Mehrfachauswahl ist nicht möglich. Somit sind alle Stimmungs-Optionen auf einer eindimensionalen Skala hierarchisch abgestuft. Unten rechts befindet sich ein unscheinbarer Button, der eine Personalisierung der Emojis und Begriffe erlaubt. Diese Personalisierung ist nur in der kostenpflichtigen Premium-Version möglich. Die Struktur einer einfachen Auswahl aus fünf ordinalskalierten Kategorien bleibt jedoch auch dabei unveränderlich.

Tippt man »Continue«, werden in einem nachgereihten Schritt »Activities« wählbar, wie z. B. bestimmte soziale Kontakte oder Hobbies. Dieser Schritt kann auch übersprungen werden. Während ordinalskalierte Mood-Eingaben also unabdingbar für die Nutzung der App sind, haben weitere Kontextinformation zu diesen Werten lediglich den Stellenwert eines »qualitativen Appendix« (Pritz 2016, 146). Mithin geht es in Daylio keinesfalls primär um eine offene Exploration der eigenen Stimmung, wie es der app-immanente Tagebuch-Vergleich nahelegt, sondern um deren numerische Einordung und eindimensionale Bewertung. Im Design der App ist nicht vorgesehen, dass die eigene Stimmung z. B. temporär kognitiv nicht verfügbar ist. Ebenso wenig sind mehrdeutig-ambivalente oder vielschichtige Gefühlszustände erfassbar. Die Subjektnorm lautet mithin, dass man ständig über ein klares Bewusstsein des eigenen, eindeutig als gut oder schlecht klassifizierbaren emotionalen Zustandes verfügen kann und soll. Die »Vereindeutigung« der Eingabe hat nicht nur normativen Charakter. Sie ermöglicht auch eine spezifische Ausgabeform, das Zustandekommen eines Ergebnisses (Abb. 4–5). Denn sie schafft die technischen Voraussetzungen dafür, dass die Eingaben – als Zahlen – leicht verrechnet und verglichen werden können. Mit diesen kann die App dann Diagramme und Kurven erstellen, also klare und leicht lesbare visuelle Daten-Repräsentationen.

Die Darstellungslogik unterstreicht eine enggeführte, zweidimensionale Ordnung: Mein Mood-Score kann (nur) hoch oder tief sein, so wie der Kurs einer Aktie – letztlich also eine zutiefst kapitalistische Logik. Zu dieser Wert-Dimension kommt eine zweite hinzu, die Zeitlichkeit: Gegenwart und Vergangenheit lassen sich gegenüberstellen, und zwar nach dem Schema einer klaren Hierarchie von gut und schlecht. So regen die Grafen die Operation des Vergleichs an. Man ist angeregt, Muster zu suchen und Trends zu extrapolieren (vgl. Duttweiler und Passoth 2016). Zudem legt die Darstellung Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge nahe, indem sie statistische Korrelationen mit Wochentagen oder den eingetragenen Aktivitäten anzeigt. Die Ansicht fungiert als vermeintlicher datenförmiger Rückspiegel des eigenen vergegenständlichten Stimmungsverlaufs. Das App-Interface folgt naturwissenschaftlichen Darstellungsformen, die u. a. im Hauptstrom der Psychologie zur Legitimation und Autorität des präsentierten Wissens genutzt werden. Die Quantifizierung (vgl. Porter 1995) und eine visuell hergestellte Anmutung von Objektivität (vgl. Daston und Galison 1992) inszenieren eine professionell und objektiv wirkende Feststellung bzw. Diagnose psychischer Gesundheit.

3.3 Zwischenfazit

In der Gesamtschau von Selbstpräsentation, Mood-Eingabe und Ergebnis-Ausgabe erweist sich Daylio als eine App, die klare Subjektnormen vorgibt: Psychische Gesundheit als Normalität fällt mit Fröhlichkeit bzw. »guter Laune« in Eins und sei durch permanente individuelle Anstrengungen erreichbar. Die User*innen sind in dieser Arbeit am eigenen Selbst per se auf sich allein gestellt – wäre da nicht die App, die vorgibt, eine*n als vielseitiges smartes Gegenüber durch alle Lebenslagen und -aufgaben zu begleiten. Sie verspricht, sprachlich offene Techniken der Selbstreflexion und -vergewisserung wie Tagebuchschreiben digital zu ersetzen und mit einer quantifizierten bzw. datenförmigen Repräsentation des Gefühlshaushalts der User*innen ein objektives Bild ihres psychischen Gesundheitszustands zu liefern. Voraussetzung dafür ist eine enorme Abstraktions- und Verdinglichungsleistung bereits im Moment der Eingabe. Die dafür nötige Introspektion ist auf eine Bewertung in gut bis schlecht enggeführt. Wie diese Versprechungen und Ansprüche in der Praxis realer User*innen verfangen können, wird im folgenden Abschnitt dargestellt.

4. Praktiken und Deutungen von User*innen: Komparative Analyse

Das empirische Daten-Corpus besteht aus drei Gruppendiskussionen und sieben narrativen Interviews mit insgesamt 16 Personen. Diese wurden vom Erstautor zwischen März 2024 und Juni 2025, ebenfalls im Zuge seines Dissertationsprojekts, geführt. Die Eingangsstimuli waren jeweils narrativ-biografisch strukturiert und thematisch an der App-Nutzung orientiert. Die Auswertung fand mittels dokumentarischer Methode (Bohnsack 1989; Przyborski und Wohlrab-Sahr 2021) statt. Wir haben zwei Fälle für die Darstellung einer komparativen Analyse ausgewählt, die hinsichtlich ihrer Bezugnahme auf die in der App Daylio angelegten Subjektnormen ähnlich sind, hinsichtlich der biografischen Konsequenzen allerdings einen maximalen Kontrast darstellen.

4.1 Kontext und Anlässe zum Mood-Tracking

Nina und Ella17 sind Studentinnen Anfang bzw. Mitte zwanzig. Beide hatten bereits in ihrer Schulzeit angefangen, ihre Stimmung aufzuzeichnen – teils per App, teils aber auch mit Papier und Stift auf einer analogen, selbst angefertigten Tabelle. Zudem schreiben beide regelmäßig Tagebuch. Sie haben Interesse an psychologischen Themen und verwenden in ihren Erzählungen viele psychologisierende Begriffe. Ella hat zudem Erfahrungen mit Psychotherapie.18

Daylio haben beide in der Vergangenheit eine Weile genutzt. Zusätzlich haben sie im Lauf der Zeit diverse andere Mood-Tracking-Apps ausprobiert, bisweilen nur für kürzere Zeiträume, also tages- und wochenweise. Zum Zeitpunkt der Interviews hatte keine der beiden eine Mood-Tracking-App in akuter Verwendung, beide hatten aber die Apps mit Daten aus früheren Nutzungsphasen noch auf ihren Smartphones gespeichert. Zu Beginn beider Erzählungen zeigte sich, dass die App-Nutzung mit einer Besorgnis gegenüber dem eignen emotionalen Zustand einhergeht:

»Und i hab mir dann eben manchmal diese Apps runtergeladen. […] Ähm: und eben eigentlich nur- weil es mir halt dann- also mir geht=s eigentlich jetz nie über längere Zeit schlecht; und wenn=s mir so- drei Tag schlecht geht da denk ich ma schon @uiuiui@ was is da jetz passiert« (Nina, 97–101).

Nina lädt entsprechende Apps auf ihr Smartphone, wenn es ihr bis zu drei Tagen »schlecht geht«, was im Kontrast zu ihrem üblichen Befinden steht, in dem ein derartiger Zustand deutlich kürzer anhält. Sie ist also beunruhigt, wenn sie sich den einen oder anderen Tag infolge nicht gut fühlt. Die Norm des Gut-Gehens, die wir in der App-Interpretation herausgearbeitet haben, findet sich bereits an dieser Stelle. Dabei ist interessant, dass es weniger das Schlecht-Gehen selbst ist, mit dem das eigene Handeln begründet wird, sondern die Differenz zum Üblichen, zur Norm. Die Abweichung beunruhigt.

Ella beschreibt einen Anlass ihrer App-Nutzung ebenfalls mit Verunsicherung, allerdings anlässlich einer gesamtgesellschaftlichen Krise:

»eine Zeit, in der ich wieder (.) angefangen hatte (.) Mood Tracking zu benutzen nachdem ich=s eine Zeit dann nicht genommen hab- oder benutzt habe; wa::r während de:r Corona Pandemie also: während Lockdowns und so weiter und sofort ich glaub- da war das wahrscheinlich so=n Sicherheit suchen. weil: (.) natürlich die Daten auch ne Sicherheit geben (.) also: °wenn ich ne Statistik habe° zu so-und-so habe ich mich gefühlt, oder das-und-das war da hab ich eine Sicherheit die ich in der Zeit nicht hatte;« (Ella, 111–117).

Während der Lockdowns in der Pandemie beginnt Ella erneut mit der Nutzung und vermutet, dass es um »Sicherheit« geht, die sie in dieser Zeit vermisste. Dabei bleibt die Sicherheit vage. Ella belässt es nicht bei der umfassenden (zu dieser Zeit gesamtgesellschaftlichen) Verunsicherung, sondern spezifiziert das Problem auf die eigene psychische Verfassung, die als Gegenstand der Sorge quasi selbstverständlich im Gespräch vorausgesetzt wird. Die Verunsicherung in einer Zeit der Verunsicherung verunsichert, lässt an der eigenen psychischen Verfassung zweifeln. Ein Teufelskreis, der eine Norm des Gut-Gehens voraussetzt. Wiederhergestellt werden soll Sicherheit durch ein »Verdaten« des eignen Innenlebens. In der App-Nutzung wird eine klassische Figur der diagnostizierenden Psychologie virulent, die mit einer Externalisierung, Objektivierung und Ent-leiblichung von Stimmung und Gefühl einhergeht. Die Ent-leiblichungspraxis wird wie ein Medikament »genommen«, wie Ella sagt. Mood Tracking wird zu einem Instrument der Selbstvergewisserung durch Externalisierung – im Sinne der Norm, und damit zugleich zu einer Inkorporierung der Norm.

Nina führt, an ihre obige Äußerung anknüpfend, weiter aus:

»und i würd dann immer gern: so wissn: ähm ob i=ma ob i nur @das Gefühl hab@ es ist jetzt länger oder ob=s wirklich länger is; weil ma ja manchmal- wenn man in einem Gefühl is so vui wie wenn man halt im Meer drinnen sitzt (.) und man sieht das Meer goar ned« (Nina, 101–104).

Nina möchte wissen, ob etwas tatsächlich länger dauert, oder es nur ein »Gefühl« ist, weil man im Meer sitzend das Meer nicht sieht. Das Sprachbild des Meeres dokumentiert eine Immersion, aus der es sich zu befreien gilt. Die App als sachliche Referenz scheint das zu ermöglichen. Ob man nur das Gefühl hat, dass es einem für eine überdurchschnittlich lange Zeit schlecht geht, oder ob es wirklich so ist, macht in ihrer Darstellung einen großen, ja den entscheidenden Unterschied. Dabei zeigt sich eine paradoxe Ironie des reflexiven Emotionsmanagements: Gefühle werden einerseits ernst genommen, ihnen aber zugleich misstraut, solange sie nicht – hier qua App – der rationalen Kontrolle unterworfen werden (vgl. Neckel 2005).

Mood-Tracking-Apps werden also von beiden Informantinnen gegen eine Verunsicherung eingesetzt bzw. als Versicherung, dass ihre Gefühle der Norm bzw. einem Normbereich entsprechen. Die Verdatung, die numerische Distanzierung und die Selbstdiagnose scheinen Sicherheit zu schaffen, da man nicht von der Norm abweicht. Geringer Kontrolle über die äußere Welt sowie einer Verunsicherung bzw. einem Misstrauen gegenüber der eigenen affektiven Innenwelt wird so versucht beizukommen.

4.2 Paradoxien der technologisch gestützten Selbstreflexion

Wie beschreiben Ella und Nina nun den Tracking-Prozess selbst? Aus den Interface-Analysen wurde deutlich, dass hier zwei technische Momente relevant sind: Das Eintragen von Stimmungswerten (Input) sowie die spätere Rezeption visuell aufbereiteter Resultate (Output). Beide Vorgänge implizieren vielschichtige Übersetzungsleistungen zwischen App und User*in und haben entsprechend hohes Potenzial, handlungspraktische Problem aufzuwerfen. Ella und Nina gehen auf sehr unterschiedliche Weise damit um.

»Ähm: und was ich halt immer tricky find is dass: eben dieses Phänomen dass ma (.) eigentlich nua: objekt- also möglichst objektiv sein Tag erfassen möchte damit man=s dokumentiert; aber gleichzeitig den Tag auch (.) reflektie:rt. und ja wenn ma jetzt ah irgendwie net anstrebt a möglich- möglichst pessimistischer Mensch zu sein; da: ja auch möglichst viele positive Sachen finden will, um a dann vielleicht- wenn man eigentlich so objektiv sagn=würd ma heute war i eigentlich °ned so guad drauf° dann überlegt ma ((verstellt Stimme)) °was war denn heute gu:t° und dann findet ma vielleicht drei Sachen und dann klickt man doch Ja: heut war ich glücklich und dankbar oder so« (Nina, 154–163).

Nina findet die Eingabe insofern herausfordernd, als das »objektive« Erfassen bereits einen Reflexionsvorgang mit sich bringt, der wiederum den Pessimismus verringern möchte und nach Gutem sucht. Überspitzt kann man sagen, dass Nina einen regelmäßigen Selbstbetrug beschreibt. Bereits im Modus der Eingabe von Emotionsdaten finde eine komplexe Prozessierung der Wahrnehmung eigener Gefühle statt, letztlich eine aktive Suche nach positiven Begebenheiten und damit eine Umdeutung. Die damit verbundene Selbstentfremdung zeigt sich im Interview von Nina nur performativ, durch die verstellte Stimme.

»in der App hatte ich dann immer das Gefühl ((beginnt indirekte Rede)) okay, ich möcht ja die Statistik haben, und um auf diese Statistik zu kommen, brauche ich das Wort, das gerade passt. also brauch ich die Emotionen, die gerade passt. aber welche Emotion ist das gerade, oder welche- Zustand ist das gerade? welche Stimmung ist das gerade? un:d das fand ich manchmal sehr: (1) einengend. was bestimmt auch- damit zu tun hat, dass ich selber dazu @tendiere@ sehr genau sein zu wolln:? aber wenn es ne Struktur ist, die schon sehr genau vorgibt, was überhaupt da sein sollte, dann möchte ich ja noch besser diese Struktur nutzen als wenn ich alle Freiheiten habe« (Ella, 164–173).

Die Frage zu beantworten, welches Wort, welche Stimmung passt, ist Voraussetzung für die angestrebte Statistik. Dies engt Ella ein, verstärkt durch ihr Streben nach Genauigkeit in der Anwendung einer vorgegebenen Struktur. Auch hier zeigt sich das Dilemmatische der Eingabesituation in der importierten – eigenen – Rede. Man redet sich gut zu und nimmt den Preis, das eigene Erleben durch ein Raster zu ziehen, für das Ergebnis in Kauf. Eine wahrgenommene eigene Disposition zur Genauigkeit und die Vorgaben des technischen Dispositivs greifen ineinander und spitzen die Situation »einengend« zu. Im Vergleich dazu macht Nina die Umdeutung transparenter als Ella, bei der ein regelrechtes Ringen darum, ob die vorgegeben Struktur oder ihr Erleben primordial sind, deutlich wird.

4.3 Beendigung der App-Nutzung

Nach einigen Tagen sieht Nina als Resultat ihrer (beschönigenden) Bewertungen, dass in Summe sozusagen »eh alles passt«, und die App wird obsolet.

»Genau und dann @sobalds ma besser gangen ist@ hob i des wieder glasst, weil dann hab i gar nimmer dran gedacht dass i jetzt irgendwie- des festhalten muss, wie=s ma geht; weil es war eh oke (2)« (Nina, 107–109).

Die App ist insofern hilfreich, als Nina ihr erwünschtes Selbstbild als »glückliche Person« im vermeintlich »objektiven« Spiegel wirksam nutzt, um sich selbst zu versichern, dass mit ihr alles in Ordnung ist. Die Genauigkeit der Angaben gerät in den Hintergrund, verhandelt werden vielmehr Fragen nach Identität und Selbstbild. Die App tritt dabei als »Tagebuch, das antwortet« (Pritz 2024, 218) in Erscheinung – und versichert Nina hier, dass alles in Ordnung ist. Wenn in der Folge nochmals Stressphasen auftreten, kann sie immer wieder flexibel auf diese Technik zurückgreifen. Das Spannungsverhältnis zwischen dem Anspruch, objektiv zu dokumentieren, und dem Anspruch, psychisch gesund zu sein, weil es ihr ausreichend gut geht balanciert und nutzt sie strategisch im Sinn einer Erfüllung eines bestimmten an der Norm ausgerichteten Selbstbildes.

Auch für Ella stellen sich Fragen nach ihrem (affektiven) Selbst. Sie schildert die Rezeption ihrer App-Resultate in einer persönlichen Krisenphase:

»ich fand das unfassbar (1) demotivierend (1) immer zu sehn; dass jeder Tag schlecht war; und dass jeder Tag im unteren Bereich war; das es einfach keine guten Momente gab (.) und es hat irgendwie mein eigenes Gefühl von (.) oa ich bin unfassbar gefangen, gerade total verstärkt weil ich (.) nichts Schönes mehr hatte so: (.) ich hatte schon im Alltag keine angenehmen Momente; und die App hat mir ja auch gespiegelt; ((verstellt Stimme)) da ist nix Schönes, das ist grad alles richtig schlecht; ahm:: ((Stimme wieder normal)) und da hab ich dann auch wieder aufgehört, diese eine App zu benutzen. °ahm:° das hat sich dann aber mit einem Klinikaufenthalt auch:: gepart« (Ella, 133–141).

Wahrzunehmen, dass die Stimmung jeden Tag im »unteren Bereich war«, »verstärkt« das Erleben von Gefangen-Sein. Die App spiegelt das Fehlen von Schönem. Die Nutzung wird beendet und ein Klinikaufenthalt beginnt. Für Ella, die eher dazu neigt, die Struktur der App zu reifizieren, sie primordial zu setzen, entstand mit der – vermeintlich – objektiven App-gestützten Diagnose ihres quasi »hässlichen« Selbst, dem das »Schöne« fehlt, ein Teufelskreis, der in diesem Fall nur durch professionelle Hilfe durchbrochen werden konnte.

Die Aneignungspraxis von Ella und Nina ist im Hinblick auf die Affirmation der Subjektnorm vom »glücklichen Selbst« sehr ähnlich. Auch haben beide immer wieder Mood-Tracking-Apps heruntergeladen, zu nutzen begonnen und nach wenigen Wochen wieder damit aufgehört. Würde man ihr Nutzungsverhalten nur oberflächlich betrachten, scheint es praktisch gleich zu sein. Doch hinsichtlich einer konstruktiven Balance im habituellen Umgang mit der (jedenfalls auch) in der App Daylio angelegten Subjektnorm unterscheiden sie sich deutlich.

5. Vergleichende Diskussion der Ergebnisse

Ausgangspunkt unserer Überlegungen ist die beachtliche Zunahme der Nutzung von Smartphone-Apps im Mental Health Bereich. Auf einer kulturpsychologischen Traditionslinie aufbauend, bildet diese technologische Entwicklung den Ausgangspunkt dafür, die Mensch-App-Interaktion einer systematischen methodologischen Reflexion zu unterziehen. Aus einer medientheoretisch und praxeologisch informierten Perspektive zeigt sich diese als ein mehrdimensionales Geschehen, bei dem unterschiedliche mediale, diskursive und praktische Logiken ineinandergreifen. Imdahls bahnbrechende Überlegungen zur Ikonik, also zur Konstitution von Sinn im Bild, sind in zweierlei Hinsicht maßgeblich: Erstens sind digitale Endgeräte in der Regel mit einem Bildschirm ausgestattet. Zweitens lässt sich die analytische Operation, die spezifische Autopoiesis einer medialen Sinnkonstitution ernst zu nehmen, als generelles methodologisches Prinzip der Rekonstruktion von Sinn ausweiten.

Eine konkrete Umsetzung dieses Prinzips schlagen wir mit dem praxeologischen Kommunikationsmodell vor. Dieses integriert Perspektiven auf die App selbst sowie auf deren Nutzer*innen. So geraten diverse Übersetzungsleistungen und kreative Aneignungspraktiken in den Blick. Die Erkenntnispotenziale des dergestalt breit aufgestellten Methodenrepertoires, das versucht, der Komplexität des Phänomens forschungspraktisch Rechnung zu tragen, exemplifizieren wir an der App Daylio:

Die ikonische Übergegensätzlichkeit des Icons lässt sich als fröhliche*r Untote*r beschreiben, d. h. eine auf Dauer gestellte Fröhlichkeit bzw. verflachte und entindividualisierte Menschlichkeit, die nur durch das Lachen eine gewisse perspektivische Tiefe und Lebendigkeit erhält. Im dazugehörigen Text präsentiert sich die App als »Kumpel« während der Ausübung selbstreferenzieller (und damit einsamer) Selbsttechniken und verspricht eine fortwährende Optimierung der Stimmung sowie Reduktion von Angst. Diese Zustände werden zur psychischen Gesundheit erklärt und damit als Norm gesetzt. Wir begegnen also einer Subjektnorm, die psychisch gesund sein damit gleichsetzt, bruchlos und wachsend fröhlich und angstfrei zu leben, wobei die dafür notwendigen Selbsttechniken mithilfe der App ununterbrochen vollzogen werden können und sollen. Die Analyse der Eingabelogik offenbart weiter, dass Stimmung und Gefühle in eins gesetzt werden und in einem eindimensionalen Bewertungsraster erfassbar sind, was sie ent-leiblicht, objektiviert und einer klar numerischen Logik unterwirft – und damit auch der Operation des Vergleichs, hier insbesondere mit sich selbst im Zeitverlauf.

Von den User*innen wurde diese Logik eines eindimensionalen »Stimmungs-Scores« – mit Blick auf das hier analysierte Material – nicht infrage gestellt. Damit einher geht die Anerkennung der Bedingung der Möglichkeit von Mood Tracking: der epistemische bzw. ontologische Anspruch, Stimmungen seien eindeutige in Daten überführbar. Sie werden als Weg zu einer diagnostischen Selbstvergewisserung nicht nur in Kauf genommen, sondern diskursiv auch affirmiert, ebenso wie die Norm psychischer Gesundheit. Die Attraktivität des Versprechens von Klarheit und Kontrolle wurde auch in früheren Interview-Studien mit Self-Tracker*innen beschrieben (z. B. Balandis 2018; Salfeld et al. 2023). Die damit einhergehenden Prozesse der Abstraktion, Kategorisierung und De-Kontextualisierung lassen sich als zentrale Funktionsprinzipien der gegenwärtig den Markt dominierenden Mental Health Apps ausmachen (vgl. Ruse et al. 2025).

Als Logik der Praxis in der Nutzung der Mood-Tracking-App lässt sich eine mehr oder weniger große Umdeutung des eigenen Erlebens bis hin zum Selbstbetrug, jedenfalls eine Selbstentfremdung, rekonstruieren. Die Auseinandersetzung mit den Verrechnungsergebnissen kann zu einer Aufwärts- oder Abwärtsspirale führen. Der springende Punkt scheint darin zu liegen, was als primordial gesetzt wird: das eigene Erleben oder die Vorgaben bzw. die Struktur der App. Wenn das Erleben so stabil ist, dass man es strategisch positiv umdeuten kann, erzielt man positive Ergebnisse und wird von der App positiv verstärkt – was wiederum reifiziert und als objektives Ergebnis anerkannt wird; die ursprüngliche Umdeutung spielt dann keine Rolle mehr. Kann das Erleben nicht strategisch umgedeutet werden, ohne dass es zu einer weiteren Verunsicherung kommt, wird nach wahrhaftiger Eingabe gestrebt und damit die Eingabestruktur als vorgeordnete Referenz gesetzt. Dies kann, insbesondere in Phasen schlechter Stimmung, zu einer Negativspirale führen.

Fröhlichsein als übersituativ erstrebenswerter Zielzustand psychischer Gesundheit (kondensiert im kindlichen Lachen des Icons von Daylio) erscheint in unserem Material als Norm, die weder app- noch user*innenseitig hinterfragt wird. Das uneinlösbare Versprechen zu deren Erreichung erfordert eine numerisch enggeführte Umdeutung der eigenen Stimmungen bzw. Gefühle bei der Eingabe (wie das flache, d. h. eindimensional-entkörperte Gesicht des Icons). Als »objektives« Ergebnis der App soll das verdinglichte Resultat dieser Praxis, wie ein Medikament, eingenommen werden können (wie der geöffnete Mund des Icons impliziert). Unangenehme, in bestimmten Kontexten aber durchaus sinnvolle und angemessene, existenziell bereichernde oder notwendige Gefühle wie Zweifel, Angst, Wut oder Trauer finden in entsprechenden Apps hingegen keine spezifischen Artikulationsmöglichkeiten. Auch von den User*innen werden sie kaum erwähnt. Die zentrale Dichotomie im Mood Tracking lautet nicht »glücklich – unglücklich« sondern »glücklich – schlecht«. Imdahl (1996, 310) erweist sich nicht nur als feinsinniger Methodologe, sondern auch als scharf- und voraussichtiger Kulturkritiker, wenn er warnt, dass wir in einer Weltlage leben, die »das rational Uneinholbare verdrängt und in der wir bedroht sind, sozusagen technokratisch programmiert zu werden«.19

Anmerkungen

- [1]

- Auch in der Arbeitswelt werden digitale Anwendungen zu psychischer Gesundheit immer relevanter. Angesichts hoher Arbeitsausfälle durch Burnout und Depression versuchen einige Unternehmen bereits, die psychische Stabilität ihrer Angestellten mittels digitaler Programme zu tracken und zu fördern (vgl. Meister 2022).

- [2]

- Eine ökonomische Erklärung für diese Entwicklung liegt nahe: leicht skalierbare Software-Programme versprechen Effizienz- und Gewinnsteigerungen, die mit der begrenzten und teuren Arbeitszeit lang ausgebildeter Therapeut*innen nicht so leicht erreichbar sind.

- [3]

- Was, nicht ohne Ironie, der Funktionslogik von Tracking-Apps selbst ähnelt.

- [4]

- Das Resultat eines solchen Prozesses meint in etwa das, was Latour (1998, 35) »Hybrid-Akteur« nennt.

- [5]

- Auf die in anderen Beiträgen dieses Hefts genauer eingegangen wird (insb. bei Plontke und Straub).

- [6]

- Dieses Modell ist bei Przyborski und Slunecko (2020) umfassender ausgeführt, als es hier möglich ist.

- [7]

- Gerade am Bild lässt sich zeigen, dass man ihm durch eine ikonisch-ikonologisch informierte, wissenschaftliche Analyse mehr an sprachlich gefasster Bedeutung abgewinnen kann als im Alltag oder durch eine medienunspezifische Inhaltsanalyse. Derart explizierte Erkenntnisse können dann theoretisch eingebunden, reflektiert und kritisiert werden.

- [8]

- Eine Rekonstruktion der Praxis von App-Produzent*innen wäre in diesem Modell ebenso möglich (siehe obere Seite der Graphik).

- [9]

- Unsere Betonung der Beidseitigkeit rührt von der Beobachtung her, dass häufig Aussagen über vermeintliche Effekte von Medien getroffen werden, entweder, indem nur diese selbst betrachtet werden, oder (gerade die Psychologie ist hier anfällig) ohne sich die Medien in ihrer Eigenlogik zu vergegenwärtigen und ohne Medienangebote als Ausdruck sozial-kultureller Zusammenhänge zu erfassen.

- [10]

- Darüber hinaus kann auch das Auditive eine wichtige Rolle einnehmen, z. B. bei angeleiteten Mediationen in Achtsamkeits-Apps.

- [11]

- Digitale Bildbearbeitung erlaubt es Forscher*innen heute relativ leicht, Bilder experimentell zu manipulieren (Freistellen, Überblenden, Spiegeln usw.). Dies kann den Interpretationsprozess unserer Erfahrung nach inspirieren. Bereits Imdahl (u. a. 1994, 301–304) nutzte die Manipulation von Bildern als Vergleichshorizont, um etwa Effekte unterschiedlicher planimetrischen Komposition unmittelbar evident zu machen.

- [12]

- Grund dafür ist, dass methodologische Triangulationen es schwierig machen, die jeweiligen Ergebnisse aufeinander zu beziehen, weil zuerst ihr theoretisches Verhältnis begründet werden muss. Wir bleiben hier im Rahmen der dokumentarischen Methode, nicht zuletzt, weil sie für Text und Bild (sowie weitere Medialitäten) differenziert ausgearbeitet ist (Bohnsack 2017; Przyborski 2018).

- [13]

- Dabei ist der Fehlschluss zu vermeiden, die eigene – forschende und somit »künstliche« – App-Verwendung und Deutung beim Walkthrough mit der tatsächlichen Nutzungs- und Deutungspraxis realer User*innen gleichzusetzen.

- [14]

- Projekttitel: »Quantifizierter Affekt: Mikrodispositive des Mood-Tracking (MIMOT)«, gefördert durch die GFF NÖ (FTI21-D-035).

- [15]

- Die folgende dokumentarische Bildinterpretation ist an anderer Stelle ausführlicher dargestellt (Meister u. a. 2025, Absätze 28–32). Für eine ausführliche Analyse von Daylio siehe auch Pritz (2024).

- [16]

- https://apps.apple.com/us/app/daylio-journal-daily-diary/id1194023242 (02.06.2025)

- [17]

- Namen geändert. Die folgenden Interview-Zitate sind mit Zeilenangaben aus den Transkripten belegt, welche gemäß dem TiQ-System erstellt wurden (siehe Przyborski und Wohlrab-Sahr 2021, 123ff.).

- [18]

- Bei drei der interviewten Nutzer*innen war die Verwendung einer Mood Tracking App von den behandelnden Psychotherapeut*innen empfohlen worden.

- [19]

- Wir bedanken uns bei Prof. Richard Hoppe-Sailer für den Hinweis auf diese Textstelle sowie bei den beiden anonymen Gutachter*innen für ihre konstruktiven Anmerkungen.

Literatur

Alqahtani, Felwah und Rita Orji. 2020. »Insights from User Reviews to Improve Mental Health Apps«. Health Informatics Journal 26 (3): 2042–66. https://doi.org/10.1177/1460458219896492.

Amling, Steffen und Alexander Geimer. 2016. »Techniken des Selbst in der Politik – Ansatzpunkte einer dokumentarischen Subjektivierungsanalyse«. FQS – Forum Qualitative Sozialforschung Vol 17 (September): No 3 (2016). https://doi.org/10.17169/FQS-17.3.2630.

Balandis, Oswald. 2018. »Selbstvermessung wider Willen: Eine Fallanalyse zu psychosozialen Aspekten technisch vermittelter Selbstoptimierung in der gegenwärtigen Technikkultur«. psychosozial 41 (2): 74–94. https://doi.org/10.30820/8225.07.

Bohnsack, Ralf. 1989. Generation, Milieu und Geschlecht. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Bohnsack, Ralf. 2017. Praxeologische Wissenssoziologie. Opladen: Verlag Barbara Budrich.

Bohnsack, Ralf, Iris Nentwig-Gesemann und Arnd-Michael Nohl. 2013. Die dokumentarische Methode und ihre Forschungspraxis. Grundlagen qualitativer Sozialforschung. 3., akt. Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Bosančić, Saša. 2025. Wissen, Selbst und Gesellschaft: Die Forschungsperspektive der Interpretativen Subjektivierungsanalyse. Herausgegeben von Reiner Keller und Boris Traue. Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-47869-8.

Bröckling, Ulrich. 2007. Das unternehmerische Selbst: Soziologie einer Subjektivierungsform. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Daston, Lorraine und Peter Galison. 1992. »The Image of Objectivity«. Representations, Nr. 40: 81–128. https://doi.org/10.2307/2928741.

Duttweiler, Stefanie und Jan-Hendrik Passoth. 2016. »Self-Tracking als Optimierungsprojekt?« In Leben nach Zahlen, hrsg. v. Stefanie Duttweiler, Robert Gugutzer, Jan-Hendrik Passoth und Jörg Strübing. Bielefeld: transcript. https://doi.org/10.1515/9783839431368-001.

Foucault, Michel. 1982. »The Subject and Power«. Critical Inquiry 8 (4): 777–95.

Geimer, Alexander. 2019. »Subjektnormen in Orientierungsrahmen: Zur (Ir)Relevanz von Authentizitätsnormen für die künstlerische Praxis«. ZQF – Zeitschrift für Qualitative Forschung 20 (1): 25–26. https://doi.org/10.3224/zqf.v20i1.12.

Gibson, James J. 1977. »The Theory of Affordances«. In Perceiving, Acting, and Knowing, hrsg. v. Robert Shaw und John Bransford. Hoboken: John Wiley & Sons.

Goodings, Lewis, Darren Ellis und Ian Tucker. 2024. Understanding Mental Health Apps: An Applied Psychosocial Perspective. Cham: Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-53911-4.

Heintz, Bettina. 2010. »Numerische Differenz. Überlegungen zu einer Soziologie des (quantitativen) Vergleichs«. Zeitschrift für Soziologie 39 (3): 162–81. https://doi.org/10.1515/zfsoz-2010-0301.

Holzkamp, Klaus. 1976. Kritische Psychologie: vorbereitende Arbeiten. Fischer-Taschenbücher Texte zur politischen Theorie und Praxis 6505. Frankfurt a. M.: Fischer.

Imdahl, Max. 1994. »Ikonik. Bilder und ihre Anschauung«. In Was ist ein Bild, hrsg. v. Gottfried Boehm. München: Fink.

Imdahl, Max. 1996. Gesammelte Schriften. Band 1: Zur Kunst der Moderne. Herausgegeben von Angeli Janhsen-Vukićević. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Kaerlein, Timo. 2018. Smartphones als digitale Nahkörpertechnologien: zur Kybernetisierung des Alltags. Bielefeld: transcript.

Klinge, Denise. 2019. »Dokumentarische Methode und digitale Artefakte – zur Rekonstruktion der Vermittlungsweisen von Apps«. In Jahrbuch Dokumentarische Methode. Heft 1/2019, Version 1.0.0, hrsg. v. Steffen Amling, Alexander Geimer, Anne Schondelmayer, Kevin Stützel und Sarah Thomsen. Ces-Centrum Für Qualitative Evaluations- und Sozialforschung e. V. https://doi.org/10.21241/ssoar.65687.

Latour, Bruno. 1998. »Über technische Vermittlung. Philosophie, Soziologie, Genealogie«. In Technik und Sozialtheorie, hrsg. v. Werner Rammert. Frankfurt a. M.: Campus Verlag.

Light, Ben, Jean Burgess und Stefanie Duguay. 2018. »The Walkthrough Method: An Approach to the Study of Apps«. New Media & Society 20 (3): 881–900. https://doi.org/10.1177/1461444816675438.

Lurija, Aleksandr R. 1986. Die historische Bedingtheit individueller Erkenntnisprozesse. Weinheim: VCH.

Manovich, Lev. 2001. The Language of New Media. MIT Press.

Meister, Moritz. 2022. »Corporate Mood Tracking. Emotionale Selbstvermessung am Arbeitsplatz«. AugenBlick. Konstanzer Hefte zur Medienwissenschaft 85: 55–70. https://doi.org/10.5771/9783741001802-55.

Meister, Moritz, Sarah Miriam Pritz, Aglaja Przyborski und Thomas Slunecko. 2025. »Subjektfiguren der Gefühlsvermessung: zur Bildlichkeit von Mood-Tracking-Apps«. FQS – Forum Qualitative Sozialforschung 26 (2): Art. 9. https://doi.org/10.17169/fqs-26.2.4394.

Meister, Moritz und Thomas Slunecko. 2021. »Digitale Dispositive psychischer Gesundheit. Eine Analyse der Resilienz-App ›SuperBetter‹«. ZQF – Zeitschrift für Qualitative Forschung 22 (2): 242–65. https://doi.org/10.3224/zqf.v22i2.05.

Neckel, Sighard. 2005. »Emotion by design: Das Selbstmanagement der Gefühle als kulturelles Programm«. Berliner Journal für Soziologie 15 (3): 419–30. https://doi.org/10.1007/s11609-005-0208-1.

Parker, Lisa, Lisa Bero, Donna Gillies, Melissa Raven, Barbara Mintzes, Jon Jureidini und Quinn Grundy. 2018. »Mental Health Messages in Prominent Mental Health Apps«. The Annals of Family Medicine 16 (4): 338–42. https://doi.org/10.1370/afm.2260.

Porter, Theodore M. 1995. Trust in numbers: the pursuit of objectivity in science and public life. Princeton: Princeton Univ. Press.

Pritz, Sarah Miriam. 2016. »Mood Tracking: Zur digitalen Selbstvermessung der Gefühle«. In Lifelogging: Digitale Selbstvermessung und Lebensprotokollierung zwischen disruptiver Technologie und kulturellem Wandel, hrsg. v. Stefan Selke. Wiesbaden: Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-658-10416-0_6.

Pritz, Sarah Miriam. 2024. Gefühlstechniken: Eine Kultursoziologie emotionaler Selbstvermessung. Wiesbaden: Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-658-45466-1.

Przyborski, Aglaja. 2004. Gesprächsanalyse und dokumentarische Methode. Qualitative Auswertung von Gesprächen, Gruppendiskussionen und anderen Diskursen. Wiesbaden: Springer Fachmedien.

Przyborski, Aglaja. 2018. Bildkommunikation: Qualitative Bild- und Medienforschung. Berlin: De Gruyter Oldenbourg. https://doi.org/10.1515/9783110501704.

Przyborski, Aglaja. 2022. »Epistemische Aspekte der Medienverbundenheit des Wissens«. ZQF – Zeitschrift für Qualitative Forschung 23 (1): 50–59. https://doi.org/10.3224/zqf.v23i1.05.

Przyborski, Aglaja und Thomas Slunecko. 2020. »Understanding Media Communication: On the Significance of Iconic Thinking for a Praxeological Model of Communication«. Sage Open 10 (3): 2158244020952064. https://doi.org/10.1177/2158244020952064.

Przyborski, Aglaja und Monika Wohlrab-Sahr. 2021. Qualitative Sozialforschung: Ein Arbeitsbuch. 5. Aufl. Berlin: De Gruyter Oldenbourg. https://doi.org/10.1515/9783110710663.

Rawal, Jignesh. 2025. »Mental Health Apps Market Size, Share & Global Report«. Mai 19. https://www.fortunebusinessinsights.com/mental-health-apps-market-109012.

Rose, Nikolas. 1996. Inventing Our Selves: Psychology, Power, and Personhood. Cambridge: Cambridge University Press.

Ruse, Jesse N., Ernst Schraube und Paul Rhodes. 2025. »Left to Their Own Devices: The Significance of Mental Health Apps on the Construction of Therapy and Care«. Subjectivity 31 (4): 410–28. https://doi.org/10.1057/s41286-024-00195-w.

Salfeld, Benedikt, Ramona Franz, Benigna Gerisch und Vera King. 2023. »Spiegelnde Anerkennung und narzisstischer Rückzug: Psychodynamische Strukturlogiken des Selftrackings bei Burnout und Depression«. Journal für Psychoanalyse, Juli 17, 34–50. https://doi.org/10.18754/jfp.64.4.

Schlaudt, Oliver. 2022. Das Technozän. Frankfurt a. M.: Klostermann.

Slunecko, Thomas. 2008. Von der Konstruktion zur dynamischen Konstitution: Beobachtungen auf der eigenen Spur. 2., überarb. Aufl. Wien: Facultas.

Slunecko, Thomas, Martin Wieser und Aglaja Przyborski. 2017. Kulturpsychologie in Wien. Wien: Facultas.

Statista. 2022. »Global Time Spent on Apps by Country 2021«. Statista, Februar 22. http://www.statista.com/statistics/1269704/time-spent-mobile-apps-worldwide/.

Zeavin, Hannah. 2021. The Distance Cure: A History of Teletherapy. Cambridge: The MIT Press.

Zillien, Nicole. 2008. »Die (Wieder-)Entdeckung der Medien. Das Affordanzkonzept in der Mediensoziologie«. Sociologia Internationalis 46 (2): 161–81. https://doi.org/10.3790/sint.46.2.161.

Die Autor:innen

Moritz Meister, M.Sc., Psychologe, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Bertha von Suttner Privatuniversität, Doktorand und Lehrbeauftragter an der Universität Wien. Arbeitsschwerpunkte: qualitative Methoden, digitale Medien, kritische Umweltpsychologie, Entwicklung einer gegenwartssensiblen und emanzipatorischen psychologischen Forschung und Lehre.

Kontakt:

Moritz Meister, M.Sc.,

Bertha von Suttner Privatuniversität St. Pölten, Bereich Psychotherapie,

Campus-Platz 1, 3100 St. Pölten, Österreich;

E-Mail: moritz.meister@suttneruni.at

Aglaja Przyborski, Univ.-Prof. Dr., Professorin für Psychotherapie, Personzentrierte Psychotherapeutin und Lehrtherapeutin. Arbeitsschwerpunkte: Entwicklung qualitativ-rekonstruktiver Methoden, Bildanalyse, Interaktionsforschung, Psychotherapieforschung, Medientheorie und -forschung.

Kontakt:

Univ.-Prof. Dr. Aglaja Przyborski,

Bertha von Suttner Privatuniversität St. Pölten, Bereich Psychotherapie,

Campus-Platz 1, 3100 St. Pölten, Österreich;

E-Mail: aglaja.przyborski@suttneruni.at

Thomas Slunecko, Ao. Univ.-Prof. Dr., Professor an der Fakultät für Psychologie der Universität Wien, Psychotherapeut, Leiter des Instituts für Kulturpsychologie und qualitative Sozialforschung (IKUS). Arbeitsschwerpunkte: Kulturpsychologie, qualitative Methoden, Psychotherapieforschung, digitale Medien.

Kontakt:

Ao. Univ.-Prof. Dr. Thomas Slunecko,

Universität Wien, Institut für Kognition, Emotion und Methoden,

Liebiggasse 5, 1010 Wien, Österreich;

E-Mail: thomas.slunecko@univie.ac.at