Max Imdahls Ikonik in der Perspektive der relationalen Hermeneutik und Kulturpsychologie

Theoretische und methodische Affinitäten und Anregungspotenziale

Sandra Plontke & Jürgen Straub

Journal für Psychologie, 33(2), 9–33

https://doi.org/10.30820/0942-2285-2025-2-9 CC BY-NC-ND 4.0 www.journal-fuer-psychologie.deZusammenfassung

Der Beitrag analysiert theoretische, methodologische und methodische Affinitäten zwischen Max Imdahls Ikonik und einer dem Konzept der Relationalität verpflichteten Kulturpsychologie. Imdahls Insistieren auf einem sehenden Sehen und seiner Aufmerksamkeit für die Eigenlogik des Bildes markiert eine Differenz zu identifizierendem Denken und logischer Subsumption und eröffnet zugleich Perspektiven für eine methodisch kontrollierte Erschließung innovativer Sinngehalte. Seine Position lässt sich in zentralen Hinsichten mit Grundannahmen der interpretativen Sozialforschung und speziell einer Kulturpsychologie verschränken, die Relationalität, Erfahrungsoffenheit und den Einbezug affektiv-emotionaler Dimensionen betont. Dabei wird Imdahls ikonisches Instrumentarium – perspektivische Projektion, szenische Choreografie (Kompositionsvariation) und Planimetrie – als methodisches Potenzial für eine kulturpsychologische Bildhermeneutik sowie die Reflexion auf die relationale Dynamik zwischen Subjekt und Bild betrachtet. Schließlich wird die normative Dimension der Ikonik erörtert: ihre anti-elitistische, radikaldemokratische und dialogische Orientierung verweist auf die ethisch-politische Reichweite ästhetischer Erfahrung als Selbst- und Welterfahrung, die ebenfalls von kulturpsychologischem Interesse ist.

Schlüsselwörter: Ikonik, Kulturpsychologie, Relationale (Bild-)Hermeneutik, sehendes Sehen, qualitative Methoden

Max Imdahl’s Iconic in the Perspective of Relational Hermeneutics and Cultural Psychology

Theoretical and Methodological Affinities

This article analyzes the affinities between Max Imdahl’s concept of Iconic and a relationally oriented cultural psychology, focusing on issues of theory, methodology, and method. Imdahl’s focus on sehendes Sehen and on the image’s intrinsic logic contrasts with modes of identifying thinking and logical subsumption, while opening pathways for methodologically rigorous interpretations of innovative meaning. These insights align with key principles of interpretive social research and cultural psychology, emphasizing relationality, openness to experience, and affective-emotional dimensions. The Iconic’s toolkit – perspective projection, scenic choreography (compositional variation) and planimetry – serves as a methodological resource for cultural-psychological image hermeneutics and for analyzing the relational dynamics between subject and image. Finally, the article addresses the normative dimension of the Iconic: its anti-elitist, radically democratic, and dialogical orientation that highlights the ethical and political scope of aesthetic experience as both self- and world-experience and which is likewise of central relevance to cultural psychology.

Keywords: iconic, cultural psychology, relational (image-)hermeneutics, sehendes Sehen, qualitative methods

»Mit nichts kann man ein Kunst-Werk so wenig berühren als mit kritischen Worten: es kommt dabei immer auf mehr oder minder glückliche Missverständnisse heraus. Die Dinge sind alle nicht so fassbar und sagbar, als man uns meistens glauben machen möchte; die meisten Ereignisse sind unsagbar, vollziehen sich in einem Raume, den nie ein Wort betreten hat, und unsagbarer als alle sind die Kunst-Werke, geheimnisvolle Existenzen, deren Leben neben dem unseren, das vergeht, dauert.«

(Rilke 2009 [1929]; Paris, am 17. Februar 1903)

Präludium: Bilder im Blick der Sozialwissenschaften und Kulturpsychologie

In jüngerer Zeit lassen sich in der qualitativ-rekonstruktiven, interpretativen Sozialforschung intensive Bemühungen ausmachen, in der theoretischen und methodologischen Auseinandersetzung mit der Kunstgeschichte bzw. einer inter- und transdisziplinären Bildwissenschaft methodisch kontrollierte Zugänge zu Bildern zu entwickeln. Die vorliegenden Ansätze und Forschungsarbeiten zielen darauf ab, Sinn- und Bedeutungsgehalte von Bildern im informellen oder institutionellen Kontext von Alltagspraktiken zu untersuchen (u. a. Bohnsack 2009; Przyborski 2018; Breckner 2010; Mey und Dietrich 2016; Müller 2016; Plontke et al. 2022; Straub et al. 2021, Plontke 2022). Dies geschieht nicht allein mit dem Ziel, das methodische Repertoire der Subjekt- und Sozialwissenschaften auszudifferenzieren, um der Flut insbesondere digitaler Bilder in unserer visuellen Kultur der Gegenwart stärker Rechnung zu tragen (z. B. Mitchell 2008a, siehe auch Plontke et al. 2020). Was die hier interessierenden Wissenschaften im 20. Jahrhundert im Feld der methodisch kontrollierten Analyse von Texten aller Art, einschließlich der Transkripte gesprochener Sprache, auf eindrucksvolle Weise bewerkstelligt haben, versuchen sie seit wenigen Dekaden im Hinblick auf Bilder. Die Ausdifferenzierung interpretativer Methoden, die sich auf genuin subjekt- und sozialwissenschaftliche Analysen von Tönen, Geräuschen und Musik, von Tanz und anderen Weisen körperlicher Bewegung im Raum beziehen, steht noch ganz am Anfang. Dabei hätte es, wie im Fall des Bildes, um jene Phänomene zu gehen, die sich eben besonderen sinnlichen Registern und Erlebnismodi verdanken – die also niemals ohne Veränderungen und Verluste sprachlich artikuliert, reflektiert und begriffen werden können. Was für das Bild als Bild gilt, trifft auch für die Musik als Musik, den Tanz als Tanz usw. zu: Wenn es überhaupt angemessen ist, in den verschiedenen Feldern sinnlicher Artikulation, Wahrnehmung und Kommunikation analog zur Sprache von einer je eigenen »Logik« zu sprechen, so weicht diese in jedem Fall auf je eigene Weise von dem ab, was wir im Medium der Sprache – des Logos im engeren Sinn – sagen und wissen können.

Was nun die Bemühungen um einen genuin subjekt- und sozialwissenschaftlichen Zugang zum Bild angeht, so steht dieses zwar durchaus in seiner eigenen Materialität und Ikonizität im Fokus der Betrachtung, aber dennoch so gut wie nie als eine von unserer individuellen und soziokulturellen, geschichtlich-gesellschaftlichen oder politischen Praxis völlig losgelöste Entität.1 Es mag auch uns Subjekt- und Sozialwissenschaftlerinnen bisweilen ums Bild als Bild gehen; doch nicht allein. So gut wie immer interessieren wir uns für die Erforschung ästhetischer Erfahrungen und für die damit verwobenen, affektiv-emotionalen und kognitiven Wirkungen auf bestimmte Betrachter oder auch für die vielfältigen Anregungsgehalte sowie orientierungsstiftenden, motivierenden und handlungsleitenden Funktionen, die diese oder jene Bilder für bestimmte Menschen besitzen können. In den Sozialwissenschaften und speziell in der Kulturpsychologie erforschen wir die pragma-semantische Verwobenheit mit Weltbildern, Lebensformen, Praktiken und Überzeugungssystemen, sowohl in historisch-genetischer als auch in aktualempirischer und vergleichender Perspektive. Für den lebensweltlichen und den institutionellen, mehr oder weniger professionellen Umgang mit Bildern, für ihre alltägliche Produktion, Distribution und Rezeption ist es eben bezeichnend, dass Bilder – jedenfalls für bestimmte Menschen – die besagten Beziehungen unterhalten und damit einhergehende Funktionen erfüllen können (und viele mehr, etwa als Beweismittel vor Gericht). Dabei ist vieles im Fluss. Das Reservoir an Bildern verändert sich permanent, ihr Verständnis und ihre Verwendung ebenso. Das gilt für Individuen ebenso wie für zahllose Gruppen, die sich über wechselnde Bilder sowie in wiederkehrenden oder neuen Bildern verständigen.

In den meisten Fällen sozialwissenschaftlicher, insbesondere kulturpsychologischer Untersuchungen sind Bild-, Bildgebrauchs- und Bildrezeptionsanalysen gleichermaßen relevant, und zwar in ein und demselben Projekt, sodass fließende Übergänge und bewusste Wechsel zwischen den analytischen Perspektiven sowie deren systematische Integration üblich sind. Solche Verbindungen heben die vorgeschlagenen, an anderem Ort ausführlich erläuterten Unterscheidungen nicht auf (vgl. Straub et al. 2021). Und so tun wir weiterhin gut daran, unseren Blick zunächst einmal auf die Bildanalyse im engeren Sinn zu richten und zu fragen, was wir bis heute von Max Imdahls Beharren auf dem Bild als Bild und von seinem energischen Willen lernen können, uns alle, die wir uns in wissenschaftlicher Absicht mit Bildern auseinandersetzen, zwar nicht ausschließlich, aber zuallererst auf seine Ikonik zu verpflichten.

Bevor wir an sein Anliegen und seinen Ansatz erinnern, sei zumindest noch angedeutet, was wir unter kulturpsychologischen Analysen der Sinn- oder Bedeutungsgehalte von Bildern verstehen. Dabei ist wichtig zu betonen, dass die Kulturpsychologie eine unweigerlich an inter- und transdisziplinäre Denkformen und Methoden gebundene Perspektive ist. Psychologische Theorien und Erkenntnisse sind dabei unbedingt einzubeziehen. Je nach Forschungsgegenstand und Fragestellung gilt das jedoch ebenfalls für historische, (mikro-)soziologische oder ethnologische, literatur-, kunst- oder eben bildwissenschaftliche Ansätze, Verfahren und Wissensbestände sowie für jene komplexen Strömungen, die selbst keiner einzelnen Disziplin zugeordnet werden können (wie etwa die Cultural, Postcolonial oder Gender studies). Mehrere Varianten der zeitgenössischen Kulturpsychologie sind Paradebeispiele für praktizierte Multi-, Inter- und Transdisziplinarität. Das seit einigen Jahren beklagte Desiderat einer subjekt- und sozialwissenschaftlichen, speziell einer kulturpsychologischen Bildhermeneutik ließe sich ohne diese disziplinüberschreitende, integrative Perspektive gar nicht erfolgreich bearbeiten. Auch hier ist interdisziplinärer Austausch, die Aneignung fachfremder Wissensbestände sowie deren Integration ins eigene Forschungsprogramm eine notwendige Bedingung innovativer Theorie- und Methodenentwicklung (vgl. exemplarisch etwa Brockmeier 2015; Bruner 1990, 2002; Straub 1999, 2021; Straub und Chakkarath 2019; Straub und Niebel 2021; Wolfradt et al. 2022; Carriere 2025). Was die Methodologie betrifft, folgt die hier vertretene, handlungstheoretisch begründete Kulturpsychologie der Konzeption einer relationalen Hermeneutik, die selbst schon als eine multi-, inter- und transdisziplinäre Verstehenslehre angesehen werden kann. Der mehrere Bedeutungen besitzende Begriff der »Relationalität« (dazu Straub und Shimada 1999; Straub 2010; Straub und Ruppel 2022a, 2022b) meint unter anderem, dass für die Interpretation beliebiger Dokumente einer Praxis alle als heuristisch produktiv erachteten Theorien aus verschiedenen Disziplinen herangezogen werden können. Analoges gilt für empirische Erkenntnisse, die als Vergleichshorizonte fungieren und die komparativen Analysen, die – wie im Grounded-Theory-Ansatz (dazu Straub und Ruppel 2022a, 2022b) – das methodologische Zentrum der relationalen Hermeneutik bilden, bereichern können.

Vielen der rekonstruktiven, interpretativen Ansätze einer subjekt-, sozial- und kulturwissenschaftlichen Bildhermeneutik ist gemeinsam, dass sie neben interikonischen und bildexternen, etwa textuellen oder pragmatischen (globalen oder gesellschaftlichen, lebensweltlichen, kulturellen, sozialen, individuellen) Bezügen auch der sogenannten »Eigenlogik« des Bildes Rechnung zu tragen versuchen. An diesem Punkt integrieren sie fast immer Aspekte der Ikonik Max Imdahls (1988 [1980]). Im Folgenden wollen wir erörtern, ob und inwiefern Imdahls Ansatz auch den heutigen Sozialwissenschaften und speziell der Kulturpsychologie dienlich sein kann. Dazu bedarf es genauerer Begründungen, als sie bloße Hinweise auf das »sehende Sehen« oder die erwähnte »Eigenlogik des Bildes« sowie andere einflussreiche Topoi und Formeln des originellen Bildwissenschaftlers zu liefern vermögen.

Interludium: Max Imdahls Ikonik und seine Hommage ans sehende Sehen des bildbegabten, bildenden Tiers

Max Imdahl (1988 [1980]) entwickelt seine Ikonik im kritischen Anschluss an Erwin Panofskys Ikonographie und Ikonologie, die er systematisch ergänzt. »Ikonographie – Ikonologie – Ikonik«, so lautet fortan die Formel für eine fruchtbare Synthese von heterogenen theoretischen und methodischen Elementen. Imdahl stellt die Reichweite der »ikonographisch-ikonologischen Interpretationsmethode« (ebd., 92) immer wieder infrage; er hält sie für unvollständig und bemängelt, dass sie die wichtigste Aufgabe der Bildinterpretation – den eigentlichen Witz einer Kunstlehre des Verstehens ikonischer Gebilde – ignoriert:

»Während aber Ikonographie und Ikonologie dasjenige aus den Bildern erschließen, was ihnen als Wissensinhalt vorgegeben ist, was vom Betrachter gewußt werden muss und sich durch Wissensvermittlung mitteilen lässt, sucht die Ikonik eine Erkenntnis in den Blick zu rücken, die ausschließlich dem Medium des Bildes zugehört und grundsätzlich nur dort zu gewinnen ist« (ebd., 97).

Imdahl kritisiert Panofskys Bildverständnis und seinen Form- und Kompositionsbegriff scharf, da dieser die genuin ikonische Sinnstruktur des Bildes nicht ausreichend erfasse. Anders als bei Panofsky ist für Imdahl der ikonische Sinn bereits in die Komposition des Bildes eingelassen und wird nicht erst durch die Anwendung eines externen, textlichen oder ikonographisch verschlüsselten Vorwissens und ein bloßes Wiedererkennen offenbar. Es geht Imdahl also um eine autonome, »von aller (begrifflichen) Abstraktion unabhängige Bedeutung« des Bildes (Fiedler, zitiert nach ebd., 90), mithin um die Frage, wie sich ikonischer Sinn – ausgehend vom Bild – im Akt des Sehens entfaltet.2 Um darauf eine Antwort zu finden, knüpft Imdahl an die Kunstphilosophie Konrad Fiedlers, genauer: an dessen Unterscheidung zwischen einem »wiedererkennenden« und »sehenden Sehen« an. Auf dieser Grundlage entwickelt Imdahl dann sein Konzept eines vermittelnden, »erkennenden Sehens«, das neue »visuelle Evidenzen« (ebd.) jenseits eines begrifflichen Vorwissens eröffne. Für Panofsky sei das Bild dagegen nichts anderes »als die Veranlassung eines wiedererkennenden, Gegenstände identifizierenden Sehens« (ebd., 89). So schreibt Imdahl (ebd., 90) mit hörbar polemischem Unterton:

»Eine über das mitgebrachte Vorwissen und Identifikationsvermögen hinausführende Perspektive enthält Panofskys Formbegriff (hier jedenfalls) nicht. Entweder man erkennt nichts, oder doch nur schon Bekanntes. Es entfallen sämtliche visuellen Evidenzen, die über das bloß erinnernde wiedererkennenden Gegenstandssehen hinaus sind und, sozusagen als zukunftsoffene Neuerfahrungen, einem sehenden Sehen offenbar werden.«

Im Gegensatz zur Ikonologie Panofskys macht die Ikonik also die Anschauung des Bildes, seine sinnlich-ästhetische Erfahrung, zum Ausgangspunkt für die Erschließung bildlichen Sinns und interessiert sich hierbei insbesondere für die formalen Werte eines Bildes. Imdahl plädiert dafür, Bilder zu sehen, und zwar sehend zu sehen. Dies bedeutet, sie bei aller Anerkennung bzw. Wiedererkennung ihrer außerikonischen, gegenständlichen und textuellen Referenzen – auf die Bilder selbstverständlich auch angewiesen sein können und dies meistens auch sind (Imdahl 1988 [1980], 8f.) – als eigenständige, d. h. sich nach eigenen Gesetzmäßigkeiten und mit eigenen ikonischen Mitteln konstituierende und nicht-substituierbare Entitäten bzw. Identitäten zu begreifen. Im Mittelpunkt des Interesses der Ikonik steht damit das »Problem der Identität und Nichtsubstituierbarkeit des Bildes« (ebd., 14), das sich nicht nur für die Werke moderner, gegenstandsloser und damit generell von außerikonischen Referenzen unabhängige Malerei stelle, sondern auch für andere Bildsorten. Nach Imdahl ist die »Ikonik eine der Grundbedingungen für die interpretatorische Erschließung von bildgebenden Sinnstrukturen überhaupt« (ebd.).

Um diese »bildgebenden Sinnstrukturen« herauszuarbeiten, hält die Ikonik ein spezielles Instrumentarium bereit: die perspektivische Projektion, die szenische Choreografie und die Planimetrie, das für diejenigen bildanalytischen Verfahren der rekonstruktiven Sozialforschung, die sich auch der Untersuchung der Eigenlogik des Bildes verpflichten, in der Regel zum fest etablierten Analysewerkzeug gehört (z. B. Przyborski 2018). Diese drei formalen Gestaltungsprinzipien seien im Folgenden lediglich kurz erläutert:

1. Bei der perspektivischen Projektion geht es um die Herstellung von Räumlichkeit im Bild. Sie liefert Rückschlüsse auf außerikonische Kontexte, indem sie auf den Standpunkt der Bildproduzierenden verweist und den Betrachtenden bestimmte Sichtweisen und Weltanschauungen nahe- oder fernlegt. Diese sind auch kulturpsychologisch, nicht zuletzt wahrnehmungs- und sozialpsychologisch interessant. Man denke zum Beispiel an den Effekt, wenn uns Personen oder Gegenstände in Untersicht gezeigt werden: Sie erscheinen uns größer, mächtiger und erhabener als in Aufsicht dargestellte Objekte oder Figuren.

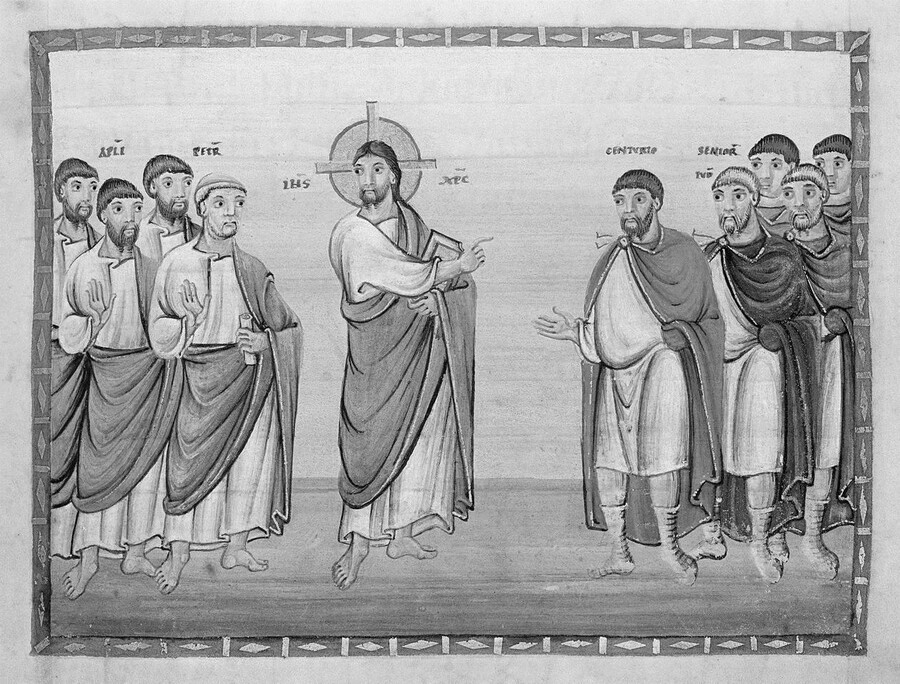

Die szenische Choreografie zielt darauf ab, die Konstellation und das Verhältnis der dargestellten dramatis personae zu erfassen, d. h., wie sich diese Personen durch ihre Positionierung, ihre Nähe und Distanz zueinander, ihre Blicke, Mimik und Gestik aufeinander beziehen. Solche sozialen Bezugnahmen sind auch für sozialwissenschaftliche und kulturpsychologische Fragestellungen relevant (vgl. z. B. von Sichard 2016). Die Idee der szenischen Choreografie hat Imdahl insbesondere an der Kompositionsvariation der Miniatur »Der Hauptmann von Kapernaum« aus dem Codex Egberti (s. Abb. 1) verdeutlicht. Dabei zeigt er auf, wie »Veränderungen der Komposition […] den Sinn der verbildlichten Szene« (Imdahl 1994, 305) verändern und »die formalen und inhaltlichen Qualitäten des Bildes nicht voneinander zu trennen sind« (ebd. 303).

Abbildung 1: Codex Egberti (um 980), Der Hauptman von Kapernaum

Die Originalminiatur (Abb. 1) zeigt links Jesus mit drei Aposteln sowie Petrus, rechts den Hauptmann mit vier Begleitern. Beide Hauptfiguren sind leicht von ihrem Gefolge abgerückt und dadurch hervorgehoben. Jesus weist zwar auf den Hauptmann, blickt jedoch zugleich zu seinen Jüngern; er ist beiden Gruppen zugleich zugewandt.

Imdahl verändert nun experimentell die Komposition. Im ersten Verschiebeexperiment (Abb. 2) wird Jesus näher an die Apostel herangerückt, wodurch eine klare Zweierstruktur (links Jesus und Jünger, rechts der Hauptmann und Gefolge) entsteht; Jesus’ Sonderstellung wird abgeschwächt. Steht Jesus hingegen in der Mitte (Abb. 3), tritt eine Dreierstruktur hervor, in der die Jesusfigur beiden Gruppen übergeordnet erscheint. In beiden Variationen geht dabei die innere Spannung der verbildlichten Szene verloren.

Abbildung 2: Verschiebung der Jesusfigur nach links

Abbildung 3: Verschiebung der Jesusfigur in die Mitte

Im Original (Abb. 1) durchdringen sich dagegen Zweier- und Dreierstruktur: Jesus ist zugleich ausgesondert bzw. übergeordnet und doch beiden Gruppen zugeteilt. Gerade diese Ambivalenz erzeugt die Spannung der Komposition. Der dargestellte Sinn ist also untrennbar an die konkrete formale Gestaltung gebunden, man kann ihn sehend erfassen. Damit zeigt Imdahl auch hier, dass das sehende Sehen und die ikonische Interpretation wegen der Eigenlogik des Bildes unersetzbar, jedenfalls niemals ohne Bedeutungsverlust oder -verschiebung in Sprache übersetzbar sind.

Im Unterschied zur perspektivischen Projektion und szenischen Choreografie verlangt die sich in der Planimetrie ausdrückende Eigengesetzlichkeit ganz dezidiert ein sehendes Sehen (Imdahl [1980] 1988, 26). Das bloß wiedererkennende Sehen müsste hier scheitern. Beide Sehweisen wirken jedoch zusammen und sind schließlich gleichermaßen notwendig, um das Sinnganze des Bildes zu erfassen:

»Der ikonischen Betrachtungsweise […] wird das Bild zugänglich als ein Phänomen, in welchem gegenständliches, wiedererkennendes Sehen und formales, sehendes Sehen sich ineinander vermitteln zur Anschauung einer höheren, die praktische Seherfahrung prinzipiell überbietenden Ordnung und Sinntotalität« (ebd. 92f.).

Abbildung 4: Giotto, Die Gefangenname Christi (um 1305). Fresko, Arenakapelle zu Padua. Rechts: mit Kompositionsschema

Imdahl verdeutlicht dies an Giottos Arena-Fresko Die Gefangennahme Christi (Abb. 4): Hier bildet die eingezeichnete Schräge das zentrale Element der planimetrischen Ordnung, d. h., sie ist konstitutiv für den ikonischen Sinn. Sie orientiert sich an Bildelementen wie der Keule, dem Blick zwischen Jesus und Judas sowie dem Zeigegestus des Pharisäers und verbindet die Figuren zu einer sinnhaften Komposition. Dadurch wird erfahrbar, wie sich einzelne Bildelemente zu einer komplexen Sinntotalität fügen. Würde man etwas im Bild verändern (Kompositionsvariation), wie beispielsweise den »Zeigegestus des Pharisäers […], zerfiele das Bild; es hörte auf, ein dem sehenden Sehen evidentes syntaktisches Gefüge zu sein« (ebd. 93).

Die Schräge begründet hier schließlich eine »Sinnkomplexität des Übergegensätzlichen« (ebd. 107), indem sie die gleichzeitige »Unterlegenheit« und »Überlegenheit« (ebd. 93ff., 104ff.) von Jesus im Bild fundiert. Diese komplexe Bedeutung und ästhetische Erfahrung kann mit ikonischen Mitteln klar, da simultan, sprachlich jedoch nur sukzessiv und unzureichend ausgedrückt werden, so Imdahls Argument. Quod erat demonstrandum: Sehen ist nicht Sprechen; was man zeigen und im sehenden Sehen unmittelbar zu erkennen vermag, lässt sich mit sprachlichen Mitteln weder gänzlich erfassen noch sagen. Die Übersetzung des Erkannten vom einen ins andere Medium geht zwangsläufig mit Bedeutungsverschiebungen und -verlusten einher. Auch deswegen sind beide (und noch weitere Medien) wichtig, ja unersetzbar.

Postludium: Ikonik und kulturpsychologische Bildhermeneutik – Affinitäten, Anregungspotenziale

1.Erfahrungsoffenheit und innovative Erkenntnisse

Erinnern wir uns an jene Passage, in der Imdahl forderte, bei der Bildinterpretation eine über das »mitgebrachte Vorwissen und Identifikationsvermögen hinausführende Perspektive« (Imdahl [1980] 1988, 90) einzunehmen und sich darum zu bemühen, nicht nur »schon Bekanntes« wiederzuerkennen, sondern sich beim sehenden Sehen für »zukunftsoffene Neuerfahrungen« bereit zu halten, dann ist eine enge Verwandtschaft der Ikonik mit einigen Spielarten qualitativer, rekonstruktiver oder interpretativer Sozialforschung, ganz besonders die große Nähe zur hier vertretenen Kulturpsychologie und relationalen Hermeneutik, evident. Auf der Grundlage eines aristotelischen Begriffs der empeiria (gr. ἐμπειρία), der sich klar vom neuzeitlichen Konzept einer unter strikt kontrollier- und standardisierbaren, reproduzier- und reprädizierbaren Bedingungen herzustellenden, reproduktiven Empirie unterscheidet, geht es auch ihr um die nicht restringierte Zuwendung zu Erfahrungen, die (bestimmte) Menschen machen (können), auch im Sinne unerwarteter Erlebnisse bzw. Widerfahrnisse. Selbst wenn uns oft etwas widerfährt, was nicht nur unseren Erwartungen widerspricht, sondern auch gegen unseren Wunsch und Willen geschieht, kennen wir alle eine Haltung der Offenheit gegenüber Kontingentem, Neuem und Überraschendem. Gemeinhin unterscheiden wir diese open-mindedness, die ebenso als geistig-kognitive wie als affektiv-emotionale Zugewandtheit zur Welt begriffen werden sollte, vom Kontrasttyp der Weltabgewandtheit, Verschlossenheit, Borniertheit oder Ignoranz. Oft ist es (unbewusste, diffuse) Angst, die diese Abgrenzung und Abgeschlossenheit des Subjekts hervorruft. Wer davon bestimmt ist, wird schwerlich Neues erkennen (wollen). Genau die von Imdahl geforderte Haltung der Offenheit gegenüber allem, was sich in Erlebnissen bzw. Erfahrungen womöglich zeigt, verbürgt dagegen die Chance innovativer Einsichten. Die sind übrigens in der hypothesentestenden Empirie der quantitativen Forschung nicht vorgesehen – jedenfalls nicht im Sinne von Innovationen, die nicht schon von kreativen und theoretischen Köpfen vorher vor-gedacht und in die Gestalt von (quasi-)experimentell prüfbaren Hypothesen gebracht worden wären. Lediglich kurz ergänzt sei, dass die ganze von Imdahl vorgesehene methodische Praxis der Erfahrungs- und Erkenntnisbildung einer antiszientistischen Position entspricht, die auch das metatheoretische und methodologische Herzstück der interpretativen Sozialforschung und Kulturanalyse, nicht zuletzt der hier vertretenen Kulturpsychologie und relationalen Hermeneutik bildet.

2.Nicht-identifizierendes Denken

Eng mit dem ersten Punkt verwoben ist Imdahls Opposition gegen identifizierendes Denken, wobei seine Hommage an nicht-identifizierende Formen der Annäherung an und Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Gegenstand Theodor Adornos (1966; dazu u. a. Thyen 1989) Konzept ähnelt und zugleich darüber hinausweist.3 Das behutsame »Anschmiegen« an den jeweiligen Gegenstand der Erkenntnisgewinnung im oben beschriebenen, von Unvoreingenommenheit und Offenheit geprägten Vorgang der Erfahrungsbildung verhindert die Subsumtion des Interpretandums unter bereits Bekanntes und Begriffenes und sorgt dafür, dass sich im Zuge der Begegnung und Beschäftigung mit dem Erkenntnisgegenstand eben dieses Objekt klarer konturieren kann. Was erkannt werden soll, nimmt im Verlauf des Erkennens Gestalt an und kann in der Ikonik allmählich oder abrupt als etwas Neues gesehen und erfasst werden, das sich dem verfügbaren theoretischen Vokabular nicht fügt. Imdahls Ikonik erweitert Adornos epistemologisches und methodologisches Konzept nun noch dadurch, dass er das identifizierende Denken und seine kontraproduktive Macht vor allem auch im Übergang zwischen verschiedenen Registern der Erfahrung und Medien walten sieht. Er kritisiert ja, dass beim Untersuchen, Analysieren und Begreifen des Gesehenen vorschnell vom Bild auf die Sprache umgestellt wird. Er plädiert mithin für eine mediengerechte Methodik, die jede vorschnelle Subsumption der aisthesis und sinnlichen Erfahrung unter sprachsymbolische Register des Verstehens auch deswegen zu vermeiden trachtet, weil dies einer falschen Gleichsetzung von Bild und Sprache, präsentativer und diskursiver Symbolik gleichkäme.

Imdahls Kritik an der Subsumptionslogik identifizierenden Denkens hat also auch mit einem ohne hinreichendes Bewusstsein vollzogenen, allzu frühzeitigen Wechsel des Wahrnehmungsregisters und Verstehensmediums zu tun. Die Identifikation des bereits sprachlich vorerfassten Sinns eines Bildes erfolgt ja, so lautet das Argument, in der Einordnung des Sehens und des Gesehenen ins verfügbare Repertoire und Vokabular sprachlichen Verstehens, also des bereitstehenden expliziten Wissens (wobei die verfügbaren theoretischen Begriffe eine besondere Schuld auf sich laden, weil sie zu einer derartigen Subsumption des Erblickten unter das bereits Erkannte, eben das Begriffene, einladen). Aus dem Zu-sehenden, dem ikonisch artikulierten, semiotisierten Vedendum, wird im Handumdrehen ein sprachlich Verstandenes. Das Interpretandum wird im Akt der Interpretation in einen sprachlich verfassten Gegenstand verwandelt, der sich nicht mehr im sehenden Sehen zu erkennen geben muss, sondern im wiedererkennenden Zugriff des Logos als etwas aus der sprachlichen Welt- und Selbsterfahrung bereits Vertrautes identifiziert wird.

Diese kontraproduktive Gleichsetzung verschiedener Register und Medien der Erfahrungs- und Erkenntnisbildung kann man mit Imdahl als eine besondere Variante identifizierenden Denkens zurückweisen. Die bezüglich ihres Mediums und ihrer Mittel transformative, subsumptionslogische Hermeneutik attackiert der Bildwissenschaftler im Namen eines nicht-identifizierenden Sehens, das die Eigenlogik und den Eigensinn des Bildes im Allgemeinen gegen jeden voreiligen oder ausschließlich sprachlichen Zugriff verteidigt. Zugleich achtet die Ikonik auch auf die womöglich individuelle Bedeutung einer je konkreten ikonischen Ausdrucksgestalt menschlicher Praxis und schafft so Raum für Neues, das irgendwann auch Einzug in die Sprache halten darf und soll. Jedes nicht-identifizierende Denken mündet irgendwann in die Erweiterung unseres (begrifflichen, theoretischen) Vokabulars, das fortan für die Identifikation von nunmehr bereits Bekanntem zur Verfügung steht. Das bedeutet im Übrigen, dass nicht-identifizierendes und identifizierendes Denken und Sehen gleichermaßen berechtigt und notwendig sind. Sie sind aufeinander angewiesen (Straub 1999, 219ff., wo das Nichtidentische den kreativen, innovativen Suchbewegungen der reflektierenden Vernunft und Urteilskraft im Sinne Immanuel Kants zugeordnet wird; Straub & Ruppel 2022a, 109ff.).

3.Sehen und methodisch denken lernen

Imdahl bereitet einer medientheoretischen Ausdifferenzierung auch der Kulturpsychologie und ihrer empirischen Methoden den Weg. Damit geht nicht nur eine wichtige Ergänzung der gemeinhin logozentrischen, philosophischen und psychologischen Anthropologie einher – die den Menschen primär oder ausschließlich als »sprachbegabtes Tier« (Taylor 2017) auffasst und auslegt. Darüber hinaus ist das eine starke Anregung für die Weiterentwicklung ihres methodischen Instrumentariums (das eben nicht allein auf eine »textwissenschaftliche« Perspektive zugeschnitten sein darf, wie Straub (1999) sie entwickelt hat und kontinuierlich weiter ausdifferenziert (zur bildwissenschaftlichen und -hermeneutischen Erweiterung vgl. Plontke 2026, in Vorb.). Imdahl ist, wie Gottfried Boehm (1995, 2007), Mitchell (2008b, 2011) und einige andere, nicht nur als Anreger einer disziplinär ausdifferenzierten und zugleich inter- und transdisziplinär arbeitenden, theoretischen und empirischen Bildwissenschaft bis heute höchst relevant (Sachs-Hombach 2005). Er lenkt durch sein Beharren auf den Homo pictor unsere Aufmerksamkeit auf sinnliche Register unserer Wahrnehmung, Artikulation und Kommunikation sowie deren methodisch angemessene Erfassung. Wichtig und leicht ins Forschungsprogramm der Kulturpsychologie integrierbar sind ein paar der konkreten methodischen Techniken, die oben kurz vorgestellt wurden. Dies gilt etwa für die dem sehenden Sehen verpflichtete Kompositionsvariation, die als produktives Verfahren auch in einer relationalen Bildhermeneutik gute Dienste leisten kann. Dabei ließe sich zunächst die Analyse der szenischen Choreografie als methodisches Instrument übernehmen, um die Beziehungen zwischen dargestellten Personen und anderen Entitäten (anderen Lebewesen, Landschaften, Bauwerken, Dingen etc.) zu analysieren. Das von Imdahl vorgesehene »Verschieben« der Bildelemente ist dabei nicht nur ein formales Spiel, sondern ein wichtiger Schritt zur Entschlüsselung der inneren Logik und Pragma-Semantik des Bildes, seiner Funktionsweise und seiner Bedeutungsentfaltung.

4.Bildelemente und Bildganzes

Durch Anleihen an der Ikonik würde die Bedeutung des Prädikators »relational« ergänzt und spezifiziert, bezöge er sich im Rahmen der Bildhermeneutik nun ja auch auf die Beziehungen zwischen beliebigen Entitäten im Bild, mithin auf inner- oder intraikonische Relationen (analog zur texthermeneutischen Unterscheidung zwischen intra-, inter- und extratextuellen Bezugnahmen; vgl. Straub 1999, 224ff.). Diese spezifisch bildtheoretische Auffassung, durch die Beziehungen zwischen Bildelementen wichtig werden – weil sie zur Bedeutung der einzelnen Elemente und zugleich des gesamten Bildes beitragen –, verträgt sich bestens mit der sozial- und kulturpsychologischen Grundannahme, dass die pragma-semantische Struktur gerade von Bildern holistisch-synchron, gestalthaft organisiert ist.

5.Bild, Affekt, Emotion

Die theoretische und methodische Aufmerksamkeit für die ikonische Dimension unseres Lebens und Handelns ist für viele Phänomene wichtig, die – zumindest von bestimmten, vielleicht von allen Menschen – nicht oder nicht so einfach zur Sprache gebracht, aber auf die eine oder andere Weise verbildlicht werden können. Man denke an Affekte und Emotionen, für deren Ausdruck uns mitunter die Worte fehlen, nicht aber die leiblichen oder präsentativen Mittel zu ihrer symbolischen Artikulation. Und wenn wir Worte finden, sind es häufig Sprachbilder, sodass die Untersuchung der Beziehungen zwischen Metaphern und nicht-sprachlichen Bildern naheliegt (Plontke 2026, in Vorb.). Dass sich die Kulturpsychologie für Affekte und Emotionen als motivierende und orientierende, handlungsleitende psychosoziale Phänomene – speziell eben für ihre kulturellen Dimensionen – sehr stark interessiert, sei hier lediglich erwähnt; als Beispiel verweisen wir auf die mit Bild- und Sprachpolitiken operierende Abjektivierung von Menschen und die darauf bezogene Theorie der Abjektion (z. B. Straub 2017, 2025; Tepeli und Straub 2024).

6. Erkenntnissubjekt und -objekt, Relationalität

Eine weitere Verwandtschaft zwischen Ikonik und relationaler Hermeneutik lässt sich bezüglich des Verhältnisses zwischen interpretierendem Subjekt und dem Bild ausfindig machen. Die epistemologisch überaus relevante Relation zwischen Erkenntnissubjekt und -objekt wird in beiden Ansätzen von antiquierten Konventionen einer szientistischen, objektivistischen Wissenschaftstheorie befreit. Trotz Imdahls bemerkenswertem Beharren auf der Materialität des Bildes sowie dem damit verbundenen Anliegen, diesen Bedeutungsträger als »Gegenstand« unserer Erfahrungs- und Erkenntnisbildung zu behaupten – als ein spezifisches Objekt, das sich nicht in subjektive oder soziale »Konstruktionen« auflösen lässt –, besitzt dieser Wissenschaftler einen ausgeprägten Sinn für die aktive Rolle des Subjekts bei der Konturierung dieses symbolischen, stets hochgradig polyvalenten Objekts. In der Ikonik ist die Interpretin, so behutsam sie sich ihrem Gegenstand auch nähern und sich von ihm etwas zeigen lassen mag, aktiv in die Emergenz von Bedeutung eingebunden. Dies ist eine subjektive und soziale Konstruktion, allerdings keine willkürliche, die ganz ohne Widerstände des Gegenübers vollzogen werden könnte: so, wie man einen Text nicht in völlig beliebiger Weise lesen und auslegen kann, lässt sich in einem Bild nicht einfach alles Mögliche sehen und erkennen. Die Spielräume der Deutung und Interpretation mögen groß sein – abhängig von geschichtlich-gesellschaftlichen, kulturellen und sozialen sowie individuellen Voraussetzungen – unendlich sind sie keineswegs. Da wäre auch Imdahl einverstanden, der ja auf die Anerkennung der Widerständigkeit des materiellen Bildes und der Rolle der formalen Bildwerte bzw. auf die Eigenlogik des Interpretandums pocht. Ohne diese Einsicht gäbe es gar kein Vivendum und nichts im sehenden oder wiedererkennenden Sehen zu Verstehendes, zu Erkennendes. Die relationale Hermeneutik untergräbt die traditionell-dualistische Opposition zwischen Erkenntnissubjekt und -objekt von vornherein, indem sie das Verstehen prinzipiell als ein Beziehungsgeschehen konzeptualisiert, als eine kontingente und dynamische Relation, in der alles Erkannte sowohl an materielle und sonstige Merkmale des Gegenstandes gebunden bleiben muss, als auch an geschichtlich-gesellschaftliche, kulturelle und soziale sowie individuelle Voraussetzungen – und letztendlich an die jeweils verfügbaren empirischen, theoretischen, alltagsweltlichen und imaginativ-fiktiven Vergleichshorizonte (vgl. Straub 1999, 216ff.; Straub und Shimada 1999; Straub und Ruppel 2022a, 2022b).

7. Methode, Kontingenz und Kreativität

Forschungspraktisch bietet das ikonische Instrumentarium die Möglichkeit, »die Imaginationskraft des menschlichen Geistes in der Stiftung von Bildern bewusst zu machen« (Imdahl 1994, 313) und, so ließe sich ergänzen, den Prozess hermeneutischer Sinn- und Erkenntnisbildung methodisch kontrolliert durchzuführen – ohne in Methodenfetischismus auszuscheren und die untilgbare Kontingenz und Kreativität des Handelns auch im Vorgang des sehenden (und wiedererkennenden) Sehens sowie des daran gebundenen Verstehens und Erkennens zu leugnen (Straub 1999, 254ff.; Straub und Ruppel 2022a, 2022b). Imdahl ist – nicht zuletzt wegen des spürbaren Einflusses der philosophischen Hermeneutik Hans-Georg Gadamers – weit davon entfernt zu glauben, wissenschaftliche Forschung sei als eine durch und durch methodisch kontrollierbare Veranstaltung möglich. So sei die Ikonik »nicht eigentlich eine Methode und erst recht nicht eine solche, die vor Irrtümern schützt« (Imdahl 1996 [1988], 634). Dennoch sind Regelungen notwendig und nützlich, auch im Sinne der intersubjektiven Nachvollziehbarkeit des schließlich präsentierten Wissens. Wahrheit und Methode schließen einander gewiss nicht aus, jedoch verbürgt methodisches Vorgehen allein noch keine umwerfenden Einsichten und obendrein keine unumstößlichen Gewissheiten. Unverzichtbar sind klare, transparente Methoden gleichwohl: Die methodischen Instrumente Imdahls bieten einen auf der genuin ikonischen Logik basierenden, analytischen und argumentativen Anker für das Interpretationsgeschehen. Das, was im Bild gesehen und was über das Bild schließlich gesagt wird, lässt sich unter Zuhilfenahme des ikonischen Instrumentariums auf formal-ästhetischer Ebene des Bildes bzw. am Bild selbst zeigen, beschreiben und begründen. Das kommt einer kulturpsychologisch-relationalen Bildhermeneutik zupass, die mit der Ikonik die Einsicht teilt, dass jede innovative Interpretation auf die Kreativität der handelnden Subjekte angewiesen ist.

8. Voraussetzungsloses, autonomes sehendes Sehen

In kulturpsychologischer Perspektive mag sich die Frage aufdrängen, wie voraussetzungslos oder autonom ein formales sehendes Sehen tatsächlich ist bzw. sein kann. Wäre es völlig ungebunden, also erfahrungslos und, was seine von Imdahl suspendierten, »eingeklammerten« Wissensvoraussetzungen betrifft, gänzlich unbedarft, würde es blind, wie Ernst Hans Gombrich (1984) zu bedenken gibt. Dieser Punkt betrifft nun nicht allein kognitive, insbesondere sprachliche Wissensbestände, sondern auch affektiv-emotionale Voraussetzungen, die sich im Laufe eines sehenden Lebens herausbilden und gemeinhin verfestigen. Ikonische Kompetenz, die wir grob als Aufschichtung, als habitualisierte und dispositionelle psychosoziale Struktur begreifen können, bildet sich aus aisthetischen Erlebnissen und dem nicht versiegenden Strom von Erfahrungen im Feld eines niemals ganz zu Bewusstsein gelangenden sehenden (und wiedererkennenden) Sehens. Imdahl hat, als er zum ersten Mal ein Bild Giottos erblickte, bereits viel, sehr viel gesehen – und dabei, nicht nur als Maler, der er war, und Bildwissenschaftler, der er geworden und geblieben ist, etwas ausgebildet, was sich mit jedem nächsten Akt sehenden Sehens weiter ausdifferenzieren konnte. Kompetenzzuwachs wäre also auch in diesem Feld nicht nur als Wissenszuwachs, schon gar nicht als Vermehrung expliziten sprachlichen Wissens zu begreifen, sondern als Steigerung eines impliziten Wissens, dessen Einsatz stets ans sehende Sehen gekoppelt bleibt. Wie andere Formen impliziten Wissens gleicht es einem knowing how, nicht einem knowing that, also einem praktisch-aisthetisch sich bewährenden Können, von dem Ludwig Wittgenstein wohl gesagt hätte, wir vermittelten es anderen nicht durch akademische Vorträge, sondern durch ein Zeigen, dadurch, dass wir anderen etwas zu sehen geben. So, wie wir einander zu denken, also food for thinking geben können, so mögen wir einander zu sehen geben, food for viewing and seeing. Auf diese Weise lehren und lernen wir empraktisch, dass, wie und weshalb wir die Dinge anders als bislang gewohnt sehen können. Die letzte Formulierung deutet noch einmal an, dass denken und sehen, räsonieren und zeigen/schauen zwar unterschiedliche Praktiken sind, aber keineswegs voneinander abgegrenzte Felder ohne Übergänge. Gleichwohl ist festzuhalten: Ikonische Kompetenz im Sinne eines impliziten Know how bleibt für das Bildersehen und -verstehen wichtig, auch in der relationalen Hermeneutik – wo sie nicht zuletzt eine Grenze der methodischen Kontrolle des bewussten Einsatzes produktiver Vergleichshorizonte markiert.

9. Sehendes Sehen als Selbst- und Welterfahrung

Viele sinnliche Wahrnehmungen, speziell das Betrachten von Bildern und die dabei sich einstellenden Erlebnisse, lassen sich nicht zuletzt in den theoretischen Rahmen der Bildung von Personen einordnen (wozu bestimmte, bis heute zirkulierende Bildungsbegriffe ausgezeichnet passen, z. B. Kokemohr 2007; Koller 2011; zur Diskussion: Großmann 2025). Im hier interessierenden Fall geht es um eine in der Anschauung, speziell im sehenden Sehen emergierende Bilderfahrung, die sich als eine Selbst- und Welterfahrung begreifen lässt, die das Erlebnis- und Handlungspotenzial der betreffenden Person stabilisiert und erweitert.4 Ikonische Kompetenz ist ein integraler Bestandteil dieses Erlebnis- und Handlungspotenzials. Imdahl sieht dies – insbesondere im Hinblick auf die Beschäftigung und Auseinandersetzung mit moderner Kunst – sehr klar und hat sich nicht zuletzt der praktisch-pädagogischen Förderung dieser Fähigkeit und Fertigkeit verschrieben (sein Buch Arbeiter diskutieren moderne Kunst [1982] und die Kunstsammlung der Ruhr-Universität sowie der angegliederten Situation Kunst bezeugen das). Dem ikonischen Denken Imdahls liegt nicht zuletzt ein anti-elitistischer Impuls, man könnte auch sagen: eine radikaldemokratische Intention zugrunde. In kulturpsychologischer Perspektive ist auch dieser Aspekt von Imdahls Schaffen hochinteressant, gerade weil er aus der wissenschaftlichen Arena bildtheoretischer, methodologischer und methodischer Diskurse ausschert. Seine Ambition, in der an kundige und kluge Unterweisung gebundenen Einübung des sehenden Sehens eine Art Selbst- und Welterfahrung zu vermitteln, die das Erlebnis- und Handlungspotenzial der wagemutigen Beteiligten zu steigern vermag, begegnet uns als praktisches und normativ anspruchsvolles, nicht zuletzt moralisches und politisches Anliegen häufiger (vgl. Imdahl 1996 [1979]). Es liegt durchaus nahe, Imdahls Plädoyer für ein sehendes Sehen in den Rahmen einer Ethik und Ästhetik der Existenz zu rücken. Die vielschichtige Arbeit Imdahls ist keineswegs nur der Ausdruck von wissenschaftlichem Spezialistentum und einer privaten, persönlichen Passion für Bilder und die Welt ikonischer Produktion, Rezeption und Kommunikation. Diese Arbeit wurde von Anfang an in einem öffentlichen und politischen Raum platziert, aus dem Gesellschaftskritik und taktische Subversion nicht wegzudenken sind. Imdahl wehrt sich mit seiner Ikonik nicht nur gegen die von ihm beklagten wissenschaftlichen Defizite in der Bildtheorie und Methodik der Bildinterpretation, sondern auch gegen die totale Einspannung der Subjekte in den gesellschaftlichen Kreislauf praktischer Verwertungsinteressen und Nützlichkeitskalküle im Zeichen unaufhörlicher Effizienzsteigerungen:

»Die Frage ist, wie nachdenklich uns Werke der modernen Kunst machen können in einer modernen Welt, die vordringlich auf praktische Bedürfnisse gerichtet ist und in der wir in der Gefahr sind, von den Mechanismen des Machbaren vollends beherrscht zu werden auf Kosten einer ganz anderen, aber unbedingt menschlichen Phantasie, die eben die Nachdenklichkeit und am Ende auch Formen der Selbstbefragung erweckt« (Imdahl 1996 [1979], 328).

Und weiter heißt es: »Die Kunst bestätigt keineswegs immer nur das, was wir schon wußten, vielmehr macht sie bisher Ungewußtes oder auch Unbewußtes bewußt. Sie erweckt Bewußtsein« (ebd.). Dies bedeute, dass jede Kunsterfahrung immer auch Selbsterfahrung und »Selbstbefragung« sowie Welterfahrung und »Weltbefragung« sei, mithin ein kritisches Bewusstsein schaffe, das Reflexionen auf das Individuum und seine Welt bzw. das sozial, gesellschaftlich und kulturell etablierte Subjekt anzuregen und anzuleiten vermag. Das sehende Sehen moderner Kunst – und wohl nicht nur ihrer vielfältigen Erzeugnisse – ist kein bloßes Unternehmen l’art pour l’art. So sehr die Kunst und wissenschaftliche Ikonik auch für sich selbst und die in sinnlicher Anschauung genießenden und lernenden, irritierten und vielleicht zugleich bereicherten, sich bildenden Subjekte da sein mögen, so sehr weisen sie über die innere Sphäre der Kunst und die wesentlichen Tätigkeiten ihrer Produzentinnen und Rezipienten hinaus, um in öffentliche, politische Diskurse einzugreifen – direkt oder indirekt, bewusst und intentional oder beiläufig und scheinbar unabsichtlich. Wenn eine Praxis unsere Phantasie und Imagination, unsere Einbildungs- und Urteilskraft herausfordert und fördert, kann ihr schwerlich ihre ethisch-moralische und politische Bedeutung sowie ihre mögliche Sprengkraft abgesprochen werden (selbst wenn sie längst in einen [Kunst-]Markt eingebunden ist, in dem die Orientierung an ökonomischem Gewinn maßgeblich ist).

»Die moderne Kunst des zwanzigsten Jahrhunderts ist wie keine andere eine Demonstration frei produzierender Einbildungskraft. Sie kann gänzlich neue, mit nichts zu vergleichende Systeme entwerfen, sie – und gerade sie – kann aber auch visuelle Erlebnisse eröffnen, die das betrachtende Subjekt, also unser Betrachter-Ich, vollends beherrschen und in denen unser Betrachter-Ich jede Gewissheit einer eigenen Position verliert« (ebd. 331)

und sich dadurch neu positionieren kann, möchte man ergänzen.

10. Zum normativen Fundament der Imdahl’schen Ikonik und kulturpsychologisch-relationalen Hermeneutik

Imdahls Ansatz ist keine wertfreie Theorie und Praxis, auch über den oben gerade genannten Aspekt hinaus. Zunächst einmal gehören ein gewisser Anti-Fundamentalismus, Anti-Dogmatismus sowie die Offenheit für den Reichtum der unerschöpflichen Welt der Bilder zu seinen normativen Grundlagen. Offenbar bewegt sich der ehemalige Bochumer Kunstgeschichtler vorrangig in der Geschichte und Gegenwart der europäischen Kunst und setzt dabei einen besonderen Akzent auf die abstrakte Malerei und Bildhauerei. Das schließt andere Interessen und Perspektiven nicht aus. Aber für die zeitgenössische, abstrakte Kunst hatte Imdahl ein besonderes Faible, auch für die in der Nähe Bochums befindlichen Werke eines Josef Albers (im Museum Quadrat in Bottrop) oder Richard Serra (vor dem Bochumer Hauptbahnhof und an einigen weiteren Standorten), für die er sich leidenschaftlich eingesetzt hat. Man höre dazu Interviews mit dem ehemaligen Direktor des genannten Museums in Bottrop, das selbst eine Hommage ans Albers’sche Quadrat ist, oder mit Zeitzeugen, die davon erzählen, wie wichtig Imdahls zögerliche Intervention in die hitzigen Debatten um den Ankauf und die Aufstellung von Serras gigantischer Eisenskulptur Terminal vor Bochums Bahnhof war; manche meinen sogar, seine Stellungnahme sei entscheidend dafür gewesen, dass der rostige Stahlkoloss seinen Platz gefunden hat.

Imdahls Unvoreingenommenheit zeigt sich wohl auch darin, dass er die notorisch aufdringliche Frage, was Kunst sei und was nicht – die sowohl Expertinnen als auch Laien bewegt –, nicht sonderlich wichtig oder spannend fand. Ihn interessierte mehr, was beim sehenden Sehen – und dem, wie gesagt, keineswegs völlig von ihm abgetrennten, auf Wissen und Wiedererkennen gründenden Schauen – für die Betrachterin so alles herausspringen kann. Welche affektiv-emotionalen und welche kognitiven Erträge kann jemand bei dieser sinnlichen Tätigkeit ernten? Was kann jemand lernen, der oder die sich aufs Sehen einlässt, darin versinkt und aufgeht, natürlich in jenem zwischen Passion und Aktion, Passivität und Aktivität oszillierenden Handlungsmodus eines hellwach aufnehmenden, affizierten, registrierenden und sezierenden Betrachters?

Diese Unvoreingenommenheit und Offenheit zählt zum normativen Fundament der Ikonik, die gleichwohl ein kritisches Urteil über das Gesehene nicht ausschließt. Aber auch hier gilt: vor jeder Kritik kommt das Sehen, das eben mehr ist als ein an der Oberfläche des Bildes sich bewegendes Darüber-hinweg-Sehen und Verurteilen des vermeintlich Dargebotenen. Imdahl wäre wohl mit Rainer Maria Rilkes Skepsis gegen die Kunstkritik einverstanden gewesen, sobald sich diese – nolens volens – gegen das kritisierte Kunstwerk und die Kunst im Allgemeinem wendet. Mit anderen Positionen Rilkes hätte der einstige Maler des Bildes Schmerzensmann und spätere Bildwissenschaftler wohl nicht ohne Bedenken sympathisiert. Obwohl auch Imdahl vom erfahrungsgesättigten Wissen durchdrungen war, dass in der Kunst wie im Leben ohne Leiden und, wie Rilke sagt, ohne das Schwere nicht viel zu erlangen, zu erleben und noch nicht einmal zu genießen sei, hätte er Rilkes romantischem Kult des einsamen Genies und der in radikaler Einsamkeit schöpfenden, schaffenden Seele entsagt. Es ist nicht alles die Leistung des in sich versunkenen und aus seinem tiefen Inneren schöpfenden Individuums, das sich gegen die Verlockungen und Verführungen widersetzt, denen die bequeme, allzu bequeme und nach Leichtem, möglichst Federleichtem sich sehnende Masse ebenso gedankenlos wie hingebungsvoll erliegt. Der darin schlummernde Elitismus Rilkes war Imdahls Sache nicht. Er war – und das zählen wir ebenfalls zum normativen Grundgerüst seiner Theorie und Praxis, zu Imdahls ethisch-moralischen und politischen Grundüberzeugungen – ein Mann des Gesprächs und des unaufhörlichen Dialogs, zuvorderst eines gemeinsamen sehenden Sehens und des darauf bezogenen Austauschs zwischen leiblich kopräsenten, gleich oder anders empfindenden Subjekten.

Imdahls Ansatz ist eng mit radikaldemokratischen Überzeugungen verwoben. Gerade deswegen liebte er die für die »Arbeiterkinder« gebaute Ruhr-Universität, zu deren Gründungsdekanen er dereinst gehörte. Aus dieser nicht elitären, sondern egalitären und demokratischen Überzeugung heraus diskutierte er so gerne über die Bilder und all das, was er seinen Studenten und Studentinnen in seinen auratischen Vorlesungen an diesen Bildern gezeigt hatte. Und nicht nur den Studierenden in der Akademia. Wer sich die 2022 gedrehte Dokumentation von Christoph Böll ansieht (https://www.youtube.com/watch?v=Qt9cl4FGWa0), wird nicht nur auf ehemalige Studierende treffen, die aus lauter Begeisterung über ihren Professor bei der Kunstgeschichte geblieben und in ein paar Fällen dann selbst Professorinnen in diesem Fach geworden sind, sondern auch auf schwärmende Betriebsräte und Gewerkschafter im Bayerwerk Leverkusen, die den Bildwissenschaftler wie einen weisen Sehenden und zugleich wie einen Kumpel behandeln, der sich nicht zu ihresgleichen hat herablassen müssen, um in der Fabrik mit Freude zu lehren und zu lernen. Sein nicht selten inszenierter Affekt gegen das bildungsbürgerliche Milieu und seine hochnäsigen Repräsentanten hat auch mit Imdahls radikaldemokratischen und egalitären Einstellungen zu tun (die sich bis hin zur Liebe »seiner Toskana« inmitten des Ruhrgebiets ausweitete). Theodor Adornos Diktum »So wahr es ist, dass ein Jegliches in der Natur als schön kann aufgefasst werden, so wahr das Urteil, die Landschaft der Toskana sei schöner als die Umgebung von Gelsenkirchen« hätte Imdahl nicht ohne ein paar Anmerkungen beigepflichtet – falls er überhaupt zugestimmt und nicht in den Chor der Bevölkerung Gelsenkirchens eingestimmt hätte, die sogleich klarstellte, dass ihnen die Toskana völlig einerlei sei. Auch andere Anschauungen Adornos waren dem Kunsthistoriker und Bildwissenschaftler suspekt. Das gilt, wie oben angemerkt, etwa für Adornos Ästhetik und sein Kunstverständnis, das er – »nach Auschwitz« – vollständig für die avantgardistische Elite reservierte bzw. für alle, die er dazuzählte (also nicht Charlie Parker und John Coltrane, nicht Igor Strawinsky etc.). Adornos in wichtigen Aspekten von Imdahls Konzeption des sehenden Sehens abweichende Ästhetik zeigt sich nicht zuletzt in seiner normativen Hörertypologie, in der eigentlich nur der tatsächlich verständige, musikwissenschaftlich gebildete und möglichst zum Musizieren oder gar zum Komponieren komplexester Musik befähigte Experte wirklich zu hören vermag (Adorno 1962 [1975]). Analoges gilt selbstredend für die Dichtung oder die Malerei und sonstige Zweige der Kunst. Die anderen Durchschnittshörer und Dilettanten wischte er mit despektierlichem Naserümpfen vom Tisch, und das klingt dann schon sehr anders, als wenn Imdahl zu einer stets sachlichen und ausgewogenen Kritik des wissensbasierten, sehenden Sehens ansetzt – und der angeblich umfassendes Wissen besitzenden bildungsbürgerlichen Klasse. Für Adorno war natürlich er selbst der ideale Musikhörer. Bei Alban Berg in den Unterricht gegangen, vermochte er nicht nur die Partituren der großen Zwölftonmusiker zu lesen, sondern auch solche zu schreiben, hatte er doch beim Meister zu komponieren gelernt. Das kompetente Erfassen der aller Musik zugrundeliegenden Struktur und ihrer Form genoss Adornos Hochachtung, während er auf die große Masse all jener herabblickte, die sich mit billigem Ramsch aus der Kultur- bzw. Unterhaltungsindustrie abgeben müssen, bei dem man ohnehin nur Danebenhören könne. Es liegt nahe, aus Imdahls Analysen und seinen Argumenten für das sehende Sehen auch noch ein Plädoyer für ein hörendes Hören herauszuschälen – zu dem alle Menschen in der Lage sind – und dieses Votum ins normative Fundament einer egalitären und radikaldemokratischen Erforschung der Musiken dieser Welt einzulassen. Analoges träfe dann für die anderen sinnlichen Register zu (etwa den Geruchs- und Geschmackssinn beim kulinarischen Urteil).

Resümee

Es wurde dargelegt, warum wir den Sozialwissenschaften und speziell der Kulturpsychologie die Beschäftigung mit bildwissenschaftlichen Ansätzen, insbesondere mit theoretischen, methodologischen und methodischen Überlegungen aus der Tradition der Ikonik weiterhin empfehlen. Das ist heute nicht zuletzt deswegen eine unsere Kreativität herausfordernde Notwendigkeit, weil ikonische Kommunikation seit der allgemeinen Verfügbarkeit nicht nur von Film und Fernsehen, sondern auch der in digitalen Medien operierenden Notebooks, Tablets, Smartphones etc. einen großen Teil unserer Artikulation und Verständigung überhaupt abdecken. Damit meinen wir nicht allein, dass wir uns häufig über Bilder aller Art austauschen. Mindestens ebenso geläufig ist gegenwärtig und künftig wohl die Kommunikation in Bildern und durch Bilder. Die technisch (re-)produzierbaren, distribuierbaren, manipulierbaren, rezipierbaren Bilder schaffen eine eigene, teils neue Welt. Wir teilen uns unentwegt auch im Medium von Bildern mit, die wir – wie sonstige Aspekte unserer stetig sich wandelnden Welt- und Selbstbeziehung – teilen. Der Mensch ist noch immer das sprachbegabte Tier und wird es bleiben (Taylor 2017). Er ist jedoch auch das bildbegabte Tier (Boehm 2001), dessen aisthesis für unser Leben und Handeln ebenso wichtig ist wie jene produktive, schöpferische potestas, der wir die allgegenwärtige Macht der Bilder verdanken.

Anmerkungen

- [1]

- Offenbar ist der Kollektivsingular »das Bild« eine grobe Vereinfachung. Die Vielfalt von Bildern, materiellen, imaginierten oder metaphorisch evozierten (zur Differenzierung unterschiedlicher Bildtypen und -funktionen siehe auch Mitchell 1990) erfordert eine Ausdifferenzierung des methodischen Instrumentariums für die interpretative Bildanalyse, die Untersuchung von Bildgebrauchsweisen und Bildwirkungen. Wir benötigen nicht nur einen allgemeinen Begriff »des Bildes«, sondern einen typologisch ausdifferenzierten Bildbegriff, der den zahlreichen Varianten Rechnung trägt und die noch unabgeschlossene Methodenentwicklung zu leiten vermag.

- [2]

- Siehe hierzu ausführlicher Plontke (2026, in Vorb.), wo auch Gottfried Boehms, an Imdahls Überlegungen anschließendes Konzept der »ikonischen Differenz« erläutert wird.

- [3]

- Die zugeschriebene Nähe und Verwandtschaft bedeutet allerdings nicht, Imdahl hätte Adornos ästhetischen Elitismus gutgeheißen, ganz im Gegenteil.

- [4]

- Just wegen der lebenspraktischen Bedeutung der aisthetischen und pathischen, an sinnliche Anschauung gekoppelten Dimension unserer Selbst- und Welterfahrung sprechen wir nicht allein vom Handlungspotenzial oder von der Handlungsfähigkeit (wie Boesch 1980 oder, stets unter Bezugnahme auf die gesellschaftliche Inklusion und die Partizipationsmöglichkeiten der [lernenden] Subjekte, Holzkamp 1995), sondern vom Handlungs- und Erlebnispotenzial von Personen (Straub 2010), die als »expansiv Lernende« just dieses Potenzial bestätigen und ausbauen können – gerade auch dann, wenn ihnen eine Art mäeutische Anleitung und Unterstützung, wie sie Imdahl häufig gewährt hat, zuteilwird. Zur Auseinandersetzung mit Holzkamps Konzept der Handlungsfähigkeit und seiner damit eng verwobenen Lerntheorie, die er konsequent vom Standpunkt des lernenden Subjekts aus entwickelt, vgl. die kritische Auseinandersetzung von Straub (2010), der als unverzichtbare Ergänzung der handlungstheoretischen Konzeption menschlichen Lernens einen phänomenologischen Ansatz empfiehlt, in dem auch die pathischen und passivischen, ereignishaften Momente in Lernvorgängen fokussiert werden (wie etwa bei Meyer-Drawe 2008).

Literatur

Adorno, Theodor W. 1962 [1975]. Typen musikalischen Verhaltens. In: ders., Einleitung in die Musiksoziologie, 14–34 Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Adorno, Theodor W. 1966. Negative Dialektik. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Boehm, Gottfried. 1995. »Die Wiederkehr der Bilder«. In Was ist ein Bild?, hrsg. v. Gottfried Boehm, 11–38. München: Fink.

Boehm, Gottfried, Hrsg. 2001. Homo Pictor. Colloquium Rauricum Bd. 7. München, Leipzig: Saur.

Boehm, Gottfried. 2007. Wie Bilder Sinn erzeugen. Die Macht des Zeigens. Berlin: Berlin University Press.

Boesch, Ernst E. 1980. Kultur und Handlung. Einführung in die Kulturpsychologie. Bern: Huber.

Bohnsack, Ralf. 2009. Qualitative Bild- und Videointerpretation. Die dokumentarische Methode. Opladen: Barbara Budrich.

Breckner, Roswitha. 2010. Sozialtheorie des Bildes. Zur interpretativen Analyse von Bildern und Fotografien. Bielefeld: transcript.

Brockmeier, Jens. 2015. Beyond the Archive: Memory, Narrative, and the Autobiographical Process. Oxford: Oxford University Press.

Bruner, Jerome. 1990. Acts of Meaning. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Bruner, Jerome. 2002. Making Stories: Law, Literature, Life. New York: Farrar, Straus and Giroux.

Carriere, Kevin R. 2025. »›But what is next?‹: Culture & Psychology’s Next Chapter«. Culture & Psychology 31 (1): 3–18.

Gombrich, Ernst Hans. 1984. Art and Illusion: A Study in the Psychology of Pictorial Representation. Princeton: Princeton University Press.

Großmann, Andreas. 2025. Zur Zukunft der Bildung. Zwischenrufe und Interventionen. Hamburg: Meiner.

Holzkamp, Klaus. 1995. Lernen. Subjektwissenschaftliche Grundlegung. Frankfurt a. M., New York: Campus.

Imdahl, Max. 1988 [1980]. Giotto. Arenafresken. Ikonographie, Ikonologie, Ikonik. 2. erw. Aufl. München: Fink.

Imdahl, Max. 1994. »Ikonik. Bilder und ihre Anschauung«. In Was ist ein Bild?, hrsg. v. Gottfried Boehm, 300–324. München: Fink.

Imdahl, Max. 1996 [1979]. »Moderne Kunst und visuelle Erfahrung«. In Gesammelte Schriften Bd. 1: Zur Kunst der Moderne, hrsg. u. eing. v. Angeli Janhsen-Vukićević, 328–341. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Imdahl, Max. 1996 [1988]. »Autobiographie«. In Gesammelte Schriften Bd. 3: Reflexion – Theorie – Methode, hrsg. v. Gottfried Boehm, 617–643. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Kokemohr, Rainer. 2007. »Bildung als Welt- und Selbstentwurf im Anspruch des Fremden. Eine theoretisch-empirische Annäherung an eine Bildungsprozesstheorie«. In Bildungsprozesse und Fremdheitserfahrung, hrsg. v. Hans-Christoph Koller, Winfried Marotzki und Olaf Sanders, 13–68. Bielefeld: transcript.

Koller, Christoph. 2011. Bildung anders denken. Einführung in die Theorie transformatorischer Bildungsprozesse. Stuttgart: Kohlhammer.

Mey, Günter und Marc Dietrich. 2016. »Vom Text zum Bild – Überlegungen zu einer visuellen Grounded-Theory-Methodologie«. Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research 17 (2): Art. 2.

Meyer-Drawe, Käte. 2008. Diskurse des Lernens. München: Fink.

Mitchell, William J. T. 1990. »Was ist ein Bild?«. In Bildlichkeit. Internationale Beiträge zur Poetik, hrsg. v. Volker Bohn, 17–68. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Mitchell, William J. T. 2008a. Das Leben der Bilder. Eine Theorie der visuellen Kultur. Mit einem Vorwort von Hans Belting. München: Beck.

Mitchell, William J. T. 2008b. Bildtheorie. Frankfurt a. M.: Suhrkamp

Mitchell, William J. T. 2011. Das Klonen und der Terror. Der Krieg der Bilder seit 9/11. Berlin: Suhrkamp.

Müller, Michael R. 2016. »Bildcluster. Zur Hermeneutik einer veränderten sozialen Gebrauchsweise der Fotografie«. Sozialer Sinn. Zeitschrift für hermeneutische Sozialforschung 17 (1): 95–142.

Plontke, Sandra. 2022. Bildanalyse. In Kulturpsychologie. Eine Einführung, hrsg. von Uwe Wolfradt, Lars Allolio-Näcke und Paul Sebastian Ruppel, 281–296. Springer: Wiesbaden.

Plontke, Sandra. 2026 (in Vorb.). Bildtheorie und Bildanalyse: Kulturpsychologische und mikrosoziologische Perspektivierungen.

Plontke, Sandra, Aglaja Przyborski und Jürgen Straub. 2022. »Qualitative Methoden der Bildinterpretation, Bildgebrauchs- und -wirkungsanalyse: Neue Entwicklungen und exemplarische Ansätze in der Psychologie und ihren Nachbardisziplinen«. In Jürgen Straub Verstehendes Erklären. Sprache, Bilder und Personen in der Methodologie einer relationalen Hermeneutik, 339–424. Gießen: Psychosozial-Verlag.

Plontke, Sandra, Astrid Utler und Carlos Kölbl. 2020. »Bilderfluten und die psychosoziale Rolle des Bildes«. psychosozial 160 (43): 5–15.

Przyborski, Aglaja. 2018. Bildkommunikation. Qualitative Bild- und Medienforschung. München: de Gruyter.

Rilke, Rainer Maria. 2009 [1929]. Briefe an einen jungen Dichter. 19. Aufl. München: Anaconda Verlag. (Erstausgabe 1929, Leipzig: Insel Verlag.)

Sachs-Hombach, Klaus, Hrsg. 2005. Bildwissenschaft. Disziplinen, Themen, Methoden. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Straub, Jürgen. 1999. Handlung, Interpretation, Kritik. Grundzüge einer textwissenschaftlichen Handlungs- und Kulturpsychologie. Reihe Perspektiven der Humanwissenschaften, Bd. 18, hrsg. v. Carl Friedrich Graumann, Max Herzog und Alexandre Métraux. Berlin, New York: de Gruyter.

Straub, Jürgen. 2010. »Lerntheoretische Grundlagen [interkultureller Kompetenz]«. In Wie lehrt man interkulturelle Kompetenz? Theorie, Methoden und Praxis in der Hochschulausbildung, hrsg. v. Arne Weidemann, Jürgen Straub und Steffi Nothnagel, 31–98. Bielefeld: transcript.

Straub, Jürgen. 2017. »Kulturelle Unterschiede und Abjekte in der sozialen Praxis. Eine kulturpsychologische und psychoanalytische Perspektive«. In Perspektiven der Interkulturalität. Forschungsfelder eines umstrittenen Begriffs, hrsg. v. Anton Escher & Heike Spickermann, 35–72. Heidelberg: Universitätsverlag Winter.

Straub, Jürgen. 2021. Psychologie als interpretative Sozial- und Kulturwissenschaft. Menschenbild, Wissenschaftsverständnis und theoretische Programmatik. 2 Bde. Gießen: Psychosozial-Verlag.

Straub, Jürgen. 2022. Verstehendes Erklären. Sprache, Bilder und Personen in der Methodologie einer relationalen Hermeneutik. Gießen: Psychosozial-Verlag.

Straub, Jürgen. 2025. »Wenn Andere Ekel erregen (sollen). Zur Psycho-Sozio-Logik und Politik der Abjektivierung und Abjektion«. psychosozial 48 (IV), Nr. 182: 27–52.

Straub, Jürgen und Pradeep Chakkarath. 2019. »Kulturpsychologie im Gespräch. Geschichte und Gegenwart eines Forschungsprogramms – Der Kontext der Hans-Kilian-Vorlesungen«. In Kulturpsychologie in interdisziplinärer Perspektive. Hans-Kilian-Vorlesungen zur sozial- und kulturwissenschaftlichen Psychologie und integrativen Anthropologie, hrsg. v. Jürgen Straub, Pradeep Chakkarath und Gala Rebane, 11–54. Gießen: Psychosozial-Verlag.

Straub, Jürgen und Viktoria Niebel. 2021. Kulturen verstehen, kompetent handeln. Eine Einführung in das interdisziplinäre Feld der Interkulturalität. Gießen: Psychosozial-Verlag.

Straub, Jürgen und Paul S. Ruppel. 2022a. »Relationale Hermeneutik und komparative Analyse«. In Jürgen Straub, Verstehendes Erklären. Sprache, Bilder und Personen in der Methodologie einer relationalen Hermeneutik. Schriften zu einer handlungstheoretischen Kulturpsychologie, 95–184. Gießen: Psychosozial-Verlag.

Straub, Jürgen und Paul S. Ruppel. 2022b. »Relationale Hermeneutik: Theoretisch-methodologische Systematisierungen interpretativer Forschung«. In Kulturpsychologie. Eine Einführung, hrsg. v. Uwe Wolfradt, Lars Allolio-Näcke und Paul S. Ruppel, 157–172. Wiesbaden: Springer.

Straub, Jürgen, Aglaja Przyborski und Sandra Plontke. 2021. »Bildtheorie. Eine sozialwissenschaftliche, handlungs- und kulturpsychologische Perspektive im Kontext multi- und interdisziplinärer Bildwissenschaften«. In Jürgen Straub, Psychologie als interpretative Wissenschaft. Menschenbild, Wissenschaftsverständnis, Programmatik. Schriften zu einer handlungstheoretischen Kulturpsychologie, Bd. 2, 539–595. Gießen: Psychosozial-Verlag.

Straub, Jürgen und Shingo Shimada. 1999. »Relationale Hermeneutik im Kontext interkulturellen Verstehens«. Deutsche Zeitschrift für Philosophie 47 (3): 449–477.

Taylor, Charles. 2017. Das sprachbegabte Tier: Grundzüge des menschlichen Sprachvermögens. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Tepeli, Dilek und Jürgen Straub. 2024. »Erzählte Affekte und radikale Entwertungen von Anderen. Psychosoziale Funktionen von Abjekten«. DIEGESIS. Interdisziplinäres E-Journal für Erzählforschung/Interdisciplinary E-Journal for Narrative Research 13.1: 79–101.

Thyen, Anke. 1989. Negative Dialektik und Erfahrung. Zur Rationalität des Nichtidentischen bei Adorno. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

von Sichart, Astrid. 2016. Resilienz bei Paaren. Empirische Rekonstruktion der Krisenbewältigung auf der Grundlage von Paargesprächen und Fotos. Reihe Sozialwissenschaftliche Ikonologie: Qualitative Bild- und Videointerpretation, Bd. 8. Leverkusen-Opladen: Barbara Budrich.

Wolfradt, Uwe, Lars Allolio-Näcke und Paul S. Ruppel, Hrsg. 2022. Kulturpsychologie. Eine Einführung. Wiesbaden: Springer.

Die Autor:innen

Sandra Plontke, M. A., ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Sozialtheorie und Sozialpsychologie an der Fakultät für Sozialwissenschaft der Ruhr-Universität Bochum und wissenschaftliche Koordinatorin am dortigen Hans Kilian und Lotte Köhler-Centrum für sozial- und kulturwissenschaftliche Psychologie und historische Anthropologie (KKC). Ihre Forschungs- und Interessensschwerpunkte sind: Bildwissenschaften, Bildhermeneutik, Bildtheorie, Medienwissenschaften, Methodologie und Methodik qualitativer/interpretativer Forschung, Sozial- und Kulturpsychologie und visual culture.

Kontakt:

Sandra Plontke,

Ruhr-Universität Bochum, Fakultät für Sozialwissenschaft,

Lehrstuhl für Sozialtheorie und Sozialpsychologie,

Gebäude GD E1/231, Universitätsstr. 150, D-44801 Bochum;

E-Mail: sandra.plontke@rub.de;

https://www.sowi.ruhr-uni-bochum.de/soztheo/team/plontke.html.de

Jürgen Straub, Prof. Dr. ist Inhaber des Lehrstuhls für Sozialtheorie und Sozialpsychologie an der Fakultät für Sozialwissenschaft der Ruhr-Universität Bochum (RUB) und Co-Direktor des Hans Kilian und Lotte Köhler-Centrums (KKC) ebendort, ab 2026 an der Internationalen Psychoanalytischen Universität in Berlin (IPU) und an der TU Dortmund. 2016/17 hatte er ein Distinguished Robert Bellah-Fellowship am Max Weber-Kolleg in Erfurt inne. 2015 erhielt er den Ernst-Boesch-Preis für Kulturpsychologie der Gesellschaft für Kulturpsychologie, 2017 den Höffmann-Wissenschaftspreis für Interkulturelle Kompetenz. Seine Forschungs- und Interessensschwerpunkte sind vielseitig und wandelbar.

Kontakt:

Prof. Dr. Jürgen Straub,

Ruhr-Universität Bochum, Fakultät für Sozialwissenschaft,

Lehrstuhl für Sozialtheorie und Sozialpsychologie,

Gebäude GD E1/259 & 261, Universitätsstr. 150, D-44801 Bochum;

E-Mail: juergen.straub@rub.de;

www.sowi.ruhr-uni-bochum.de/soztheo/team/inhaber.html.de;

https://www.kilian-koehler-centrum.de/