Psychosoziale Interventionen für akut traumatisierte Personen und deren Wirksamkeit

Zusammenfassung

Im vorliegenden Beitrag wird anhand des derzeitigen Forschungsstandes versucht, das breite und viel diskutierte Feld der psychosozialen Akutinterventionen nach traumatischen Ereignissen im Einzelnen darzustellen, im Rahmen der primären, sekundären und tertiären Prävention zu strukturieren und deren Wirksamkeit zu diskutieren. Auf frühe Formen der Psychotherapie für traumatisierte Personen wird explizit nicht eingegangen. Es wird deutlich, dass einmalige Interventionsformen wie Debriefing und Psychoedukation alleine unzureichend sind. Erforderlich sind komplexe, mehrstufig ausgerichtete Interventionsmodelle die an die jeweiligen Gegebenheiten der Person/Gruppe und Situation angepasst werden und auf den nachgewiesenen Wirkfaktoren der Förderung von Sicherheit, Verbundenheit, Ruhe, Selbst- und kollektiver Wirksamkeit und Hoffnung beruhen (Hobfoll et al. 2007).

Schüsselwörter: Psychosoziale Intervention, Trauma, Debriefing, Psychoedukation, Psychologische erste Hilfe

Summary

Based on the current state of research we outline the broadly discussed field of psychosocial acute intervention after traumatic events. We structure these interventions in the context of primary, secondary and tertiary prevention and discuss their effectiveness. We explicitly spare early forms of trauma therapy. Singular interventions such as debriefing and psychoeducation are not effective on their own. There is need for complex multilevel approaches that are adapted to the needs, circumstances and culture of the target groups/persons. These approaches should be based on the following effective elements: safety, connectedness, calm, self and collective efficacy and hope (Hobfoll et al. 2007).

Keywords: Psychosocial intervention, Trauma, Debriefing, Psychoeducation, Psychological First Aid

Psychosoziale Akutinterventionen und deren Wirksamkeit

Psychosoziale Unterstützung und psychische erste Hilfe

Gemäß dem Reference Centre for Psychosocial Support der Internationalen Föderation der Rot Kreuz und Rot Halbmond Gesellschaften (IFRC, http://psp.drk.dk/) ist psychosoziale Unterstützung definiert als die Summe derjenigen Interventionen, die sowohl die psychologischen als auch die sozialen Bedürfnisse von Einzelnen oder Gruppen ansprechen sollen und die darauf abzielen, die Resilienz der betroffenen Individuen, Gruppen, Gemeinschaften zu erhöhen. Resilienz wird als Fähigkeit verstanden, nach widrigen Ereignissen zur Normalität zurückzufinden.

Silove und Zwi (2005) stellten zum Thema psychosoziale Unterstützung nach Katastrophen folgendes fest: Interventionsmaßnahmen sollten immer auf mehreren Ebenen ansetzen und folgendes garantieren: (1) frühe Informationen über Trauma und Trauerreaktionen und ihren natürlichen Verlauf, (2) vorhandene Ressourcen (religiös, kulturell, spirituell) aber auch die lokalen NGO’s und den öffentlichen Dienstleistungssektor zur fördern und zu nutzen, (3) kontextrelevantes Training, Mentoring, Unterstützung und Supervision für die Vor-Ort-HelferInnen in den Sektoren Gesundheit, Erziehung, Polizei und Sozialdienste anzubieten, (4) speziell in Entwicklungsländern die Förderung des Ausbaus von Unterstützungssystemen im psychosozialen Sektor und deren geographische Abdeckung zu garantieren, (5) Beratung zur Koordination und Planung von Projekten mit einem nachhaltigen mittel- bis langfristigen Horizont.

Psychologische erste Hilfe, oft auch treffender psychische erste Hilfe, wird häufig synonym verwendet mit psychosozialer Unterstützung, bezieht sich aber primär auf die Anfangsphase nach dem Ereignis (Jacobs & Meyers 2005). Sie basiert auf acht Prinzipien: Kontakt und Bindung, Sicherheit und Ruhe, Stabilisierung, Informationssammlung, praktische Unterstützung, Förderung sozialer Unterstützung und Netzwerkbildung, Information über Bewältigungsmöglichkeiten, Weitervermittlung an benötigte Dienste (Brymer et al. 2005).

Mittlerweile gibt es eine Vielzahl an Untersuchungen über die Grundlagen und Wirksamkeit der psychologischen/psychischen ersten Hilfe und psychosoziale Unterstützung (z.B. Silove & Zwi 2005; van Ommeren, Saxena & Saranceno 2005; Vernberg et al. 2008; Brewin, Scragg, Robertson, Thompson, d’Adrenne & Ehlers 2008; Sijbrandij, Mouthaan & Olff 2008).

Im Folgenden werden die gängigsten Interventionsformen detailliert beschrieben bevor auf die Wirkfaktoren genauer eingegangen wird.

Informationsgabe

Information hilft bei der Wiederherstellung der Sicherheit und Handlungsfähigkeit der Betroffenen und bildet die Basis für das Treffen von Entscheidungen. Sie inkludiert Information über das Ereignis, das Schicksal von Angehörigen und FreundInnen, was als nächstes zu erwarten ist, aber auch Information über die Normalität eigener Reaktionen sowie positive Bewältigungsstrategien. Die Information kann durch Fachpersonen, geschulte Laien oder Peers je nach Umständen im Face to face Kontakt, am Telefon, per Internet oder Fernsehen etc. gegeben werden. Die Wirksamkeit von per Telefon gegebener Information wurde vielfach nachgewiesen (Hudson, Aranda & McMurray 2002; Giese-Davies et al. 2006; Cook Gotay & Bottomley 1998). In einer Studie an KrebspatientInnen berichteten die KlientInnen darüber, dass es für sie wesentlich war mit jemandem sprechen zu können, der/die denselben Krebs bereits bewältigt hat und wieder ein normales Leben lebt (Giese-Davies et al. 2006). Wesentlich ist, dass die Information jene Personen geben, die das Vertrauen der Betroffenen genießen. Somsè et al. (1998) trainierten zum Beispiel sehr erfolgreich traditionelle Heiler darin, in die Gemeinden zu gehen und Information über HIV/Aids zu geben. Informationsgabe sollte auf einem Assessment der Bedürfnisse der Betroffenen basieren und auch eine Vermittlung von weiterführenden Hilfsangeboten beinhalten (Rainey 1985; Kukafka, Millery, Chan, LaRock & Bakken 2009; Somsè et al. 1998). Information über das kritische Ereignis sollte verlässlich und glaubhaft sein, Information über den Notfall, die Anstrengungen zu dessen Bewältigung sowie eventuelle Handlungsmöglichkeiten der Betroffenen enthalten. Information sollte zudem angepasst sein an die Aufnahmefähigkeit der Betroffenen und verständlich und empathisch überbracht werden (van Ommeren et al. 2005; Rao 2006).

Emotionale und praktische Unterstützung

Emotionale Unterstützung beinhaltet Empathie, Verständnis und aktives Zuhören schließt aber einen Zwang zum Sprechen aus. Praktische Unterstützung umfasst Abdeckung von Basisbedürfnissen, Aktivierung sozialer Netzwerke und Schutz vor weiteren Stressoren (NSW Health 2000; Mollica, Lopez Cardozo, Raphael, Osofsky, Ager & Salama 2004; National Institute of Mental Health, Consensus workshop 2002; van Ommeren et al. 2005; NICE-Guidelines 2005; Rose, Bisson, Churchill & Wessely 2002/2007). Die acht im Field Manual for Psychological First Aid genannten Handlungsprinzipien lauten wie bereits oben erwähnt: Kontakt und Bindung, Sicherheit und Ruhe, Stabilisierung, Informationssammlung, praktische Unterstützung, Förderung sozialer Unterstützung, Information über Bewältigungsmöglichkeiten, Weitervermittlung an benötigte Dienste (Brymer et al. 2005).

Einen sicheren Ort schaffen

Die Vermittlung von Sicherheit ist ein wesentlicher Wirkfaktor in der psychosozialen Intervention nach traumatischen Ereignissen (Hobfoll et al. 2007). Dabei geht es vor allem um Herstellung eines sicheren Ortes, Schutz von Kindern und Frauen und Förderung von Familienzusammenführungen (van Ommeren et al. 2005; Mollica et al. 2004), zudem um Wiederherstellung des Schutzschildes und Eingrenzung von Konfrontation (z. B. Schutz vor »Überexposition« mit Pressemeldungen zum Ereignis etc.). Betroffene benötigen zwar wie weiter oben gesagt Informationen über nahe Angehörige und FreundInnen, das Ereignis und Hilfsmaßnahmen, es muss aber auch gesichert sein, dass die Betroffenen nicht mit negativen Informationen überschüttet werden und selbst eine Kontrolle darüber behalten wie viele und wie genaue Informationen sie bekommen, indem man sich von ihren Fragen leiten lässt (Hobfoll et al. 2007; Rao 2006). Ebenso wichtig ist die rasche Normalisierung des täglichen Lebens (van Ommeren et al. 2005) durch Gemeinschaftstätigkeiten, kulturelle und religiöse Ereignisse, Schule für Kinder und Freizeitaktivitäten für alle Geschlechts- und Altersgruppen.

Psychoedukation

Immer wieder genannt werden Normalisieren der Stressreaktionen, Psychoedukation und Fördern positiver Emotionen sowie Stressreduktion durch Distanzierungsmöglichkeiten und Anpassung des Informationsinputs an den Zustand und die Aufnahmefähigkeit der Betroffenen. So zum Beispiel können die Zeiten zu denen über das Ereignis in der Familie gesprochen wird oder die Medienexposition reduziert werden. Weiters ist es wichtig den Betroffenen zu helfen, ihre Probleme in kleine ausführbare Aufgaben herunter zu brechen. Schlafhygiene, Entspannungs- und Angstmanagementtechniken sind weitere Beispiele.

Maßnahmen zur Erhöhung von Selbst- und Kollektiver Wirksamkeit

Kollektive Wirksamkeit kann gefördert werden, wenn SprecherInnen der Betroffenen in die Planung und Durchführung der Interventionen mit einbezogen werden. Man kann zum Beispiel lokale HeilerInnen einbinden, auf kollektiven Ritualen der Kultur aufbauen, Ressourcen gemeinsam mit den Betroffenen wiederherstellen, indem zum Beispiel Kinder in den Wiederaufbau der Schule aktiv miteinbezogen werden. Im individuellen Sinne wird Selbstwirksamkeit erhöht durch die Förderung von Selbsthilfetechniken, Erlernen von Emotionsregulierungsstrategien, Erlernen des Umgangs mit Remindern, Förderung von Problemlösestrategien bezogen auf die aus dem Trauma resultierenden Probleme. Dabei ist es von besonderer Bedeutung spezielle Interventionsprogramme für Kinder sowie dem Alter angemessene Trauerrituale und prosoziale Aktivitäten in Schulen zu entwickeln (Saltzman, Layne, Steinberg & Pynoos 2006), die Betroffenen in Wiederaufbauaktivitäten miteinzubeziehen (van Ommeren et al. 2005; Mollica et al. 2004; Rao 2006; Mollica, Cui, McInnes & Massagli 2002), Gruppentreffen und geteilte Aktivitäten haben sich ebenfalls als positiv erwiesen (Ager 2000, Dybdahl 2001, Renner 2011a). Die Förderung von Wohlbefinden und die Wiederherstellung von zerstörten sozialen Strukturen sind zentral (Mollica et al. 2004). Derartige Interventionsstrategien fokussieren auf die aktive Rolle der Betroffenen und der Identifikation, Analyse und Lösung von Gemeinschaftsproblemen. Kieft, Jordans, de Jong & Kamperman (2008) trainierten zum Beispiel Flüchtlinge darin, anderen zu helfen einen besseren Zugang zum Gesundheitssystem zu finden. Renner und Andere trainierten »PatInnen« für Flüchtlinge um ihnen die Integration zu erleichtern (Renner 2011b).

Aktivierung und Förderung sozialer Unterstützung

Soziale Unterstützung ist einer der wesentlichsten Faktoren der Heilung nach traumatischen Erfahrungen. Sie kann gefördert werden durch eine rasche Wiederherstellung und Erhaltung von Kontakten zu Familienangehörigen und FreundInnen (Litz & Gray 2002; Shalev, Tuval-Mashiach & Hadar 2004; Ursano, McCaughey & Fullerton 1994; Hagan 2005). In Gruppeninterventionen kann soziale Unterstützung gelernt und gefördert werden. Dabei kann gelernt werden Ressourcen für Unterstützung zu identifizieren und zu nutzen (Layne et al. 2001). Allerdings sind auch negative soziale Reaktionen nach einem Trauma zu bedenken und ggf. zu korrigieren (Bedürfnisse ignorieren, unrealistische Erwartungen an rasche Heilung, negative Botschaften, Probleme minimieren, abwerten, etc.; Andrews, Brewin & Rose 2003; Hobfoll & London 1986). In Bezug auf Massenunterbringung nach Katastrophen wurde gelernt, dass es besser ist Camps als Dörfer zu behandeln und Dinge wie Dorfregierungen, Willkommenskommitees, Orte für Zusammenkünfte, religiöse Rituale und Gebet, Unterhaltung, Orte für Jugendliche etc. vorzusehen (de Jong, 2002; Sattler, Preston, Kaiser, Olivera, Valdez & Schlueter 2002). Auch Selbsthilfegruppen sind wesentliche Faktoren zur Erhöhung der Verbundenheit nach Trauma (Anckerman, Dominguez, Soto, Kjaerulf, Berliner & Naima Mikkelsen 2005; Renner 2008, 2011b).

Stärkung von Ressourcen

Dazu gehören neben sicheren Orten zum Wohnen auch Arbeiten, Schule etc. Der Status der Arbeitstätigkeit ist einer der besten Prädiktoren für positive Zukunftsorientierung (Crowson, Frueh & Snyder 2001). Interventionen, die auf die Stärkung von Solidarität mit den Betroffenen abzielen oder für die Betroffenen die Rolle von VermittlerInnen einnehmen, Programme zur Förderung der Stärkung der Einzelnen und Gemeinschaften sowie die Hinlenkung zu positiven Emotionen und der Entwicklung einer nicht nur negativen sondern auch positiven Sicht auf die Folgen des Ereignisses sind wesentlich (Hobfoll et al. 2007; Renner 2008).

Emotionsausdruck und das Teilen von Erfahrung

Der Ausdruck von Emotionen und das Teilen von Erfahrung mit anderen haben sich in der Bewältigung traumatischer Ereignisse als wirksam erwiesen (Cook Gotay & Bottomley 1998; Giese-Davies et al. 2006; Hudson et al., 2002). Giese-Davis et al. (2006) fanden in ihrer Studie, dass Frauen mit Brustkrebs mit anderen Frauen sprechen wollen, die denselben Krebstyp durchlebt hatten. Emotionsausdruck und Teilen von Erfahrung wurde in Gruppendiskussionen am Telefon benutzt um Themen wie Tod und Sterben sowie den Einfluss der Erkrankung auf das Leben zu erörtern (Cook Gotay & Bottomley 1998). Vor allem für isolierte PatientInnengruppen erwies sich die Telefonberatung als sehr wirksam (Cook Gotay & Bottomley 1998). Der Einsatz von Peers sowie Selbsthilfegruppen spielt hier eine wesentliche Rolle.

Effektivität der Maßnahmen

Hobfoll et al. legten 2007 einen Überblick der empirischen Untersuchungen zu psychosozialen Interventionsformen vor und leiteten daraus folgende fünf empirisch überprüfte Wirkfaktoren ab: Sicherheit, Ruhe, Selbstwirksamkeit und kollektive Wirksamkeit, Verbundenheit und Hoffnung.

Die Vermittlung von Sicherheit beugt dysfunktionalen Kognitionen vor wie zum Beispiel der Überzeugung, dass man jetzt und in Zukunft vor weiteren negativen Ereignissen nicht mehr sicher sein wird (Ozer, Best, Lipsey & Weiss 2003; Silver, Holman, McIntosch, Poulin, & Gil-Rivas 2002; Bleich, Gelkopf & Solomon 2003; Grieger, Fullerton & Ursano 2003; Bryant 2006).

Ruhe, gegeben in Form von Stressreduktion und Distanzierung ist effektiv in der Minderung der negativen Auswirkungen des Ereignisses. Auch die Förderung positiver Emotionen spielt hier eine wesentliche Rolle (Davidson, Landerman, Farfel & Clary 2002; Foa, Keane & Friedman 2000).

Selbst- und kollektive Wirksamkeit (Saltzman et al. 2006; Goenjian et al. 1997, Goenjian, Walling, Steinberg, Karavan, Najarian & Pynoos 2005; de Jong & Clark 1996; de Jong 2002). Empowerment ist wirksam, ohne Ressourcen ist es allerdings kontraproduktiv (Galea et al. 2002, 2003; Hobfoll 1998, 2001, 2002). Aus diesem Grunde sollten psychosoziale Programme immer mit Entwicklungsinitiativen Hand in Hand gehen um zugleich faktische Sicherheit und Lebensbedingungen zu verbessern. Insgesamt gilt: je mehr Betroffene in ihrer Selbstwirksamkeit gestärkt werden, desto mehr gehen sie vom Opferstatus in einen Status der aktiven Überlebenden über, eine Grundvoraussetzung für psychische Erholung nach Traumata (de Jong 2002; de Jong 1995; Benight, Freyaldenhoven, Hughes, Ruiz, Zoschke & Lovallo 2000; Benight, 2004).

Verbundenheit ist der am besten nachgewiesene Wirkfaktor nach traumatischen Ereignissen (Bleich et al. 2003; Rubin, Brewin, Greenberg, Simpson & Wessely 2005; Galea et al. 2002, 2003; Hobfoll, Canetti-Nisim & Johnson 2006; Altindag, Ozen & Sir 2005; Solomon, Shklar & Mikulincer 2005; Litz & Gray 2002; Shalev et al. 2004; Ursano et al. 1994; Hagan 2005; Layne et al. 2001; Andrews et al. 2003; Hobfoll & London 1986).

Hoffnung ist ebenfalls ein Wirkfaktor der Erholung nach einem Trauma (Carver & Scheier 1998; Antonovsky 1979; Hobfoll, Briggs-Philips & Stines 2003). Dabei geht es aber nicht um eine handlungsorientierte Version der Hoffnung sondern vielmehr darum, den Betroffenen die Hoffnung in eine erstrebenswerte Zukunft wiederzugeben (Crowson et al. 2001; Hobfoll et al. 2006).

Diese fünf Outcome Prinzipien können in Interventionen nach allen Formen von Traumata Anwendung finden, sie müssen allerdings auf die aus dem jeweiligen Ereignis resultierenden Bedürfnisse der Betroffenen, die jeweilige Kultur etc. abgestimmt werden.

Mittlerweile gibt es eine Reihe von hervorragenden Richtlinien zur psychosozialen Intervention nach Katastrophen wie zum Beispiel die IASC guidelines (2007), NATO guidelines (2008), TENTS guidelines (2008).

Psychoedukation

Die Wurzel der »psycho-education« liegt im Bereich der Medizin und wurde vor mehr als 30 Jahren erstmals von der Ärztin Carol Anderson im Rahmen der Behandlung schizophrener PatientInnen gebraucht. Unter dem neuen Ansatz verstand Anderson eine von ExpertInnen durchgeführte Form der Schulung von chronisch Kranken und deren Angehörigen die vier Elemente umfasste: gezielte Information über die Erkrankung, Problemlösungs- und Kommunikations- und Selbstsicherheitstraining (Bäuml, Froböse, Kraemer, Rentrop & Ptschel-Walz 2006). Dieser verhaltenstherapeutische Ansatz hatte die Verbesserung der Compliance, des Krankheitsverlaufs und die Senkung der Rückfallsraten zum Ziel (Anderson, Hogarty & Reiss 1980).

Die deutsche Übersetzung des Begriffs »education« in »Erziehung« führte und führt bis heute zu zahlreichen Missverständnissen. Ebenso die Tatsache, dass der Begriff »psycho-education« in der Medizin sehr weitläufig benutzt wird und angefangen von reiner Informationsvermittlung bis hin zu spezifischen psychotherapeutischen Konzepten reicht. Dies hat 1996 die Arbeitsgruppe »Psychoedukative Interventionen bei schizophrenen Erkrankungen« veranlasst, die vorhandenen empirischen Belege und Konzepte aufzuarbeiten und sich über allgemein anerkannte Grundsätze zu verständigen (Wiedemann, Klingberg & Pitschel-Walz 2003).

Als »Psychoedukation« werden seitens der Arbeitsgruppe »systematische, didaktisch-psychotherapeutische Interventionen zusammengefasst, die dazu geeignet sind, Patienten und ihre Angehörigen über die Krankheit und ihre Behandlung zu informieren, das Krankheitsverständnis und den selbstverantwortlichen Umgang mit Krankheit zu fördern und sie bei der Krankheitsbewältigung zu unterstützten« (Wiedemann et al. 2003, 790f).

Bei der Psychoedukation, welche im Rahmen der Vorbeugung und Behandlung von Belastungsstörungen durchgeführt wird, handelt es sich um eine Intervention die als Übergangsform zwischen Schulung und Beratung gesehen werden kann, wobei das Hauptaugenmerk bei den psychischen Auswirkungen eines potentiell traumatogenen Erlebnisses liegt (Zurek, Schedlich & Bering 2008).

Positionierung der Psychoedukation vor und nach dem traumatischen Ereignis

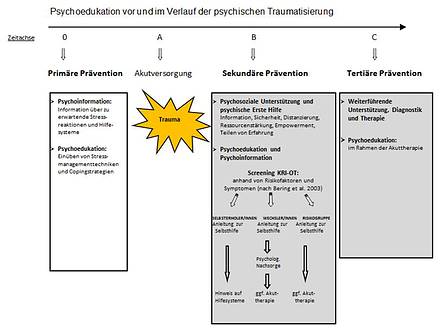

Ausgehend von dem von Bering, Schedlich, Zurek & Fischer (2003) erarbeiteten Konzept der zielgruppenorientierten Intervention (siehe dazu genauer weiter unten im Abschnitt Debriefing) wurde von den Autorinnen, anhand des natürlichen Traumaverlaufs die Psychoedukation in den verschiedenen Phasen der primären, sekundären und tertiären Prävention folgendermaßen positioniert:

Abb. 1: Psychoedukation in der primären, sekundären und tertiären Prävention

Psychoinformation ist nach unserem Verständnis v.a. Wissensvermittlung über die zu erwartenden möglichen Stressreaktionen, deren Folgen und über mögliche Hilfesysteme in Form von Vorträgen, Foldern, Handzetteln, Postern, Internetseiten mit Informationsmaterial u.ä. Unter Psychoedukation verstehen wir die Beratung von Betroffenen sowie die aktive Einübung von Stressmanagementtechniken und Copingstrategien mit dem Ziel, die mit dem kommenden potentiellen traumatisierenden Ereignis verbundene mögliche psychische Belastung zu verringern. Im Rahmen der primären Prävention hat die Psychoedukation und -information die Aufgabe, die potentiell Betroffenen besser auf traumatische Ereignisse und deren Folgen vorzubereiten und positive Bewältigungsstrategien einzuüben.

Im Rahmen der Akutversorgung und der psychologischen ersten Hilfe hat die Psychoedukation den Stellenwert der Normalisierung, Stressreduktion und Hilfestellung bei der Distanzierung vom Ereignis. Nach Abklingen der Schockphase erfolgt eine psychoedukativ ausgerichtete Psychoinformation über den normalen Verlauf der Reaktionen, positive Bewältigungsstrategien und mögliche Hilfsangebote. In dieser Phase kann bereits ein erstes Screening zum Beispiel mittels Risikofaktoren erfolgen: der Kölner Risikoindex – KRI ermöglicht anhand von Risikofaktoren und Symptomen die Zuteilung in eine der drei Kategorien: SelbsterholerInnen-, WechslerInnen- oder Risikogruppe (Bering & Fischer 2005).

Auch in der Psychotherapie von Traumaüberlebenden (zum Beispiel mittels traumafokussierter Verhaltenstherapie Foa, Hearst-Ikeda & Perry 1995; Bisson, Shepard, Joy, Probert & Newcombe 2004) spielt die Psychoedukation eine nicht zu unterschätzende Rolle bei der Motivierung des Klienten/der Klientin zur aktiven Mitarbeit und positiven Bewältigung des Traumas. Die Zielsetzung der traumabasierten Psychoedukation im Bereich der sekundären und tertiären Prävention liegt bei der Aktivierung kognitiver Kontrolloperationen, der Verbesserung der Mitarbeit bei der Behandlung um die Möglichkeit der Hilfe zur Selbsthilfe annehmen zu können und die Sensibilisierung hinsichtlich des möglichen Krankheitsverlaufes für die Einschätzung des individuellen Risikos (Zurek et al. 2008; Bering, Schedlich, Zurek & Fischer 2006).

Empirische Evidenz zur Effektivität von Psychoedukation

Während die Psychoedukation als familientherapeutische Interventionsmethode bei unterschiedlichen Krankheitsbildern wie z.B. Schizophrenie, Depressionen, Angststörungen erfolgreich eingesetzt wird, sind empirische Studien der traumabasierten Psychoedukation noch ziemlich rar und kommen eigentlich alle zu dem Schluss, dass Psychoedukation allein in diesem Feld nicht wirksam ist. Besonders eine Form der Frühintervention, das Debriefing, das auf der Idee der Psychoedukation beruht, wurde in den letzten Jahren einer massiven Kritik unterzogen.

Debriefing und Debriefingkritik

Das Critical Incident Stress Debriefing (CISD) wurde von Jeffrey Mitchell (Mitchell, 1983) für Einsatzkräfte nach besonders belastenden Ereignissen, als eine von zahlreichen Interventionen des Critical Incident Stress Managements (CISM) entwickelt und stellt die intensivste Form der Nachbereitung eines Einsatzes dar. Sie wird im Rahmen der sogenannten KollegInnenhilfe (Peer System) 24 und 72 Stunden nach dem Ereignis (nach Großschadensereignissen auch etwas später) von speziell ausgebildeten KollegInnen sogenannten Peers, die von einer psychosozialen Fachkraft (PsychologIn, PsychotherapeutIn etc.) unterstützt werden, durchgeführt. Das CISD gliedert sich in sieben Phasen, wobei zuerst im kognitiven Bereich Fakten des Ereignisses gesammelt werden, anschließend Gefühle und Eindrücke dargestellt werden können, um dann die TeilnehmerInnen schrittweise wieder in den Bereich der kognitiven Verarbeitung zu bringen, wobei Symptome normalisiert und Bewältigungsmöglichkeiten aufgezeigt werden.

Der Begriff »Psychologisches Debriefing (PD)« wurde von Atle Dyregrov (Dyregrov, 1989), einem norwegischen Psychologen geprägt, der seit 1989 eine ähnliche Struktur wie Mitchell verwendet. So kam es, dass besonders in Europa die beiden Begriffe »CISD« und »Psychologisches Debriefing« vermischt wurden und für ein und dasselbe stehen. Der Unterschied zwischen beiden Formen liegt einerseits in den unterschiedlichen Bezeichnungen der Phasen und andererseits darin, dass »PD« mehr psychologisch im Sinne gemeinsam ausgearbeiteter Bewältigungsstrategien ist. Außerdem legt Dyregrov mehr Wert auf den Prozess der kognitiven Restrukturierung des Ereignisses durch die Gruppe selbst. Auch diese Intervention besteht aus sieben Phasen: Introduction – Facts – Thoughts (and expectations) – Reactions (and sensory impressions) – Normalisation – Future planning and coping – Disengagement.

Vor allem das CISM Debriefing ist aufgrund der Diskussion zur Wirksamkeit bis heute ein sehr umstrittenes Thema, daher vermeiden die meisten AnwenderInnen mittlerweile den Begriff und ersetzen ihn durch Begriffe wie strukturierte Einsatznachbesprechung oder ähnliches. Keine oder negative Effekte auf die Entwicklung einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) und anderen Störungsbildern wurden in zahlreichen Studien nachgewiesen (z.B. Rose et al. 2002/2007; Addis & Stephens 2008; van Emmerik, Kamphuis, Hulsbosch& Emmelkamp 2002). Die Subjektive Zufriedenheit mit Debriefing ist allerdings immer sehr hoch (z.B. Carlier, Voerman & Gersons 2000; Jeanette & Scoboria 2008; Regehr & Hill 2000; Hokanson & Wirth 2000). KollegInnenhilfesysteme (Peer Systeme) als Ganze werden jedoch nicht in Frage gestellt. Positive Effekte wurden gefunden bei Maßnahmen, die nicht nur ein einzelnes Debriefing beinhalteten sondern ganze CISM Programme (z.B. Leeman-Conley 1990; Tehrani 1995). Auch wenn andere Outcome Kriterien wie Alkohol Abusus, Gewalt, Gruppenkohäsion, Arbeitsmotivation, Fehlstunden, Turnover verwendet werden können positive Effekte nachgewiesen werden (z.B. Deahl, Srinivasan, Jones, Neblett & Jolly 2001). Neuere Ansätze der KollegInnenhilfe sind zum Beispiel das Modell des Trauma Risk Management (TRIM, Greenberg et al. 2010).

Die mittlerweile zahlreichen Evaluationsstudien über Debriefings zeigen zwar unterschiedliche Ergebnisse, kommen insgesamt jedoch zu dem Schluss, dass Debriefing keinen nachweisbaren Effekt erzielt.

Clemens & Lüdke (2000) diskutierten in Ihrem Artikel zur Debriefingdebatte zwei Hypothesen: Eine Hypothese besagt, dass Debriefing, das noch in der ersten Schockphase durchgeführt wird (24 – 48 Stunden nach dem belastenden Einsatz), zu invasiv ist, weil es der Herstellung des Sicherheits- und Kontrollbedürfnisses bei den Traumaopfern entgegenwirkt und eine weitere, dass Monotraumatisierte von Debriefings profitieren, während Polytraumatisierte sich durch Debriefing verschlechtern. Sie ziehen daraus den Schluss, dass ein zielgruppenorientiertes Vorgehen bei dem man SelbsterholerInnen, WechslerInnen und Risikopersonen identifiziert und den drei Personengruppen unterschiedlich intensive Maßnahmen zukommen lässt, sinnvoller wäre (siehe dazu auch Bering & Fischer 2005; Bering et al. 2006).

Die British Psychological Society kommt 2002 zu folgendem Schluss: Debriefing ist zu konfrontativ und kann zu emotionaler Überforderung führen. Die British Psychological Society nimmt daher an, dass Debriefing medikalisiert, d.h. es erzeugt unter Umständen die Erwartung, Symptome zu entwickeln und eine Intervention zu benötigen. Folgende Empfehlungen werden daher abgegeben: Die Maßnahmen sollten darauf aufbauen, dass ein Trauma für jede/n die Möglichkeit für Wachstum und Erholung beinhaltet. Das traumatische Ereignis sollte als eine Chance zur Erhöhung der Selbstwirksamkeit gesehen werden und nicht die Erwartung erzeugen, dass Krankheit und Störung die Folge sein werden. Nach dem Prinzip der Salutogenese geht es also weniger darum, was Personen krank macht als vielmehr darum, was ihnen hilft, gesund zu bleiben.

2005 gab das »National Institute for Health and Clinical Excellence« (NICE) in England Guidelines für die Versorgung von PTBS in primärer und sekundärer Prävention heraus, die einen maßgeblichen Einfluss auf die weitere Entwicklung nahmen. Diese Guidelines beinhalten Informationen über frühe Interventionen bezüglich PTBS und sprechen Empfehlungen für die Anwendung von Psychologischen Debriefings aus, wobei praktische und soziale Unterstützung (psychosoziale Unterstützung) ausdrücklich empfohlen wird. Psychosoziale Unterstützung sollte Informationsgabe über Reaktionen und mögliche Hilfesysteme beinhalten. Es geht dabei in der Anfangsphase primär darum, die Abwehr zu stützen. Für diejenigen die extreme Reaktionen zeigen wird eine frühe Behandlung und für jene, die nicht auffällig reagieren aufmerksames Beobachten und Warten (Watchfull waiting) empfohlen. Praktische, emotionale und soziale Unterstützung wird allerdings auch für diejenigen empfohlen, die keine heftigen Reaktionen zeigen. Von der systematischen und regulären Gabe von Debriefing für Einzelpersonen wird abgeraten.

Krüsmann, Karl & Butollo (2006) fanden bei ihrer Längsschnittstudie bei mehr als 2000 Einsatzkräften aus Feuerwehr, THW und Rettungsdienst weder einen nachweisbaren positiven noch einen negativen Einfluss auf die Entwicklung posttraumatischer Belastung und kommen zu dem Schluss: Von der Durchführung von Gruppennachsorge muss also nicht abgeraten werden, zu beachten ist aber, dass ein einmaliges Angebot einer Nachsorge keinesfalls ausreicht, um das Auftreten von einsatzbedingter posttraumatischer Belastung zu reduzieren. Das Auftreten von traumabedingter Belastung wird allerdings nicht durch die Schwere des Einsatzes, sondern durch die bereits bestehende Vorbelastung erklärt was wiederum für einen gezielten Einsatz von Risikoscreenings a la Kölner Risikoindex (Bering et al. 2006; Bering, Schedlich, Zurek, Kamp & Fischer 2008) spricht. Die Autorinnen kommen zudem zu dem Schluss, dass Präventionsmaßnahmen wesentlich sind.

Auch der Rose et al. (2002/2007) kommt zum Ergebnis: Es gibt keine Evidenz, dass Debriefing das PTBS Risiko verringert. Bei der Risikogruppe kann das Debriefing sogar negative Effekte haben. Als wirksam für die Risikogruppe wurden unter anderem kognitiv behaviorale Therapieformen beschrieben (Foa et al. 1995; Bryant, Harvey, Dang, Sackville & Basten 1998; Bryant, Moulds & Nixon 2003, Bryant 2006; Bisson et al. 2004, Bisson, Ehlers, Matthews, Pilling, Richards & Turner 2007). Es wäre daher zielführend, wie bereits Clemens und Lüdke vorgeschlagen haben, vulnerable Individuen frühzeitig zu erkennen und einer gezielten therapeutischen Intervention zuzuführen (Clemens & Lüdke 2000; Foa et al. 1995; Bering et al. 2006). Auch Untersuchungen zu Prädiktoren sprechen für ein frühes Risikoscreening. In der Untersuchung von Bisson, Jenkins, Alexander & Bannister (1997) hatten die Behandlungsgruppen von Anfang an höhere Belastungswerte. Die Ausgangsstresswerte waren unabhängig vom Debriefing die besten Prädiktoren für PTBS (Bisson et al. 1997; Hobbs, Mayou, Harrison & Worlock 1996). Das heißt, wenn man An- und Abwesenheit des Debriefing herausrechnet, zeigt sich Anfangsstress als stärkster Prädiktor für schlechten Outcome unabhängig vom Debriefing.

Insgesamt kommen die Autorinnen zu dem Schluss, dass nur eine Minderheit nach einem traumatischen Ereignis PTBS entwickelt. Daraus werden folgende Empfehlungen abgeleitet:

-

Keine single session Intervention nach traumatischen Ereignissen

-

Kein systematisches Debriefing für Einzelpersonen

-

Individuell angepasste Intervention, die auf praktische und soziale Hilfe zentriert

-

Der/die Betroffene muss selbst bestimmen, wie weit er/sie über das Ereignis spricht

-

Screening, Follow up und Weitervermittlung

Resümee

Insgesamt lässt sich zur Frage der Akutinterventionen nach traumatischen Ereignissen folgendes feststellen: Psychosoziale Akutinterventionen sollten auf mehreren Stufen stattfinden, sie reichen von psychischer erster Hilfe bis zu mittelfristiger psychosozialer Unterstützung und spezialisierten Unterstützungsprogrammen bis hin zur klinisch psychologischen Behandlung und Psychotherapie. Die Interventionen sollten an die speziellen Bedürfnisse und Besonderheiten der betroffenen Personen oder Gruppen sowie der Situation angepasst sein. Einmalige Interventionen wie Debriefing oder Psychoedukation alleine greifen zu kurz (z.B. Shalev, Freedman, Addeski & Shalev 2007). Es braucht komplexe mehrstufige Interventionsmodelle die auf den nachgewiesenen Wirkfaktoren der Förderung von Sicherheit, Verbundenheit, Ruhe, Selbst- und kollektiver Wirksamkeit und Hoffnung aufbauen (Hobfoll et al. 2007). Im Rahmen der therapeutischen Interventionen haben sich vor allem die traumafokussierte Verhaltenstherapie, kurze eklektische Therapie und EMDR als wirksam erwiesen (Ehlers et al. 2003; Blanchard et al. 2004; McDonagh et al. 2005; Lindauer et al. 2005; Rothbaum, Astin & Marsteller 2005; Roberts, Kitchiner, Kenardy & Bisson 2009).

Literatur

Addis, Nicola & Christine Stephens (2008): An Evaluation of a police debriefing programme: outcome for police officers five years after a police shooting. International Journal of Police Science & Management, 10, 4, 361-373.

Ager, Alastair (2000): Psychosocial programmes: principles and practice for research and evaluation. In Frederick Ahearn (Hg.), Psychosocial wellness of refugees: issues in qualitative and quantitative research (24-40). New York: Berghahn.

Altindag, Abdurrahman, Ozen Sakir & Sir Aytekin (2005): One-year follow-up study of posttraumatic stress disorder among earthquake survivors in Turkey. Comprehensive Psychiatry, 46, 5, 328-333.

Anckerman, Sonia, Manuel Dominguez, Norma Soto, Finn Kjaerulf, Peter Berliner & Elizabeth Naima Mikkelsen (2005): Psycho-social Support to Large Numbers of Traumatized People in Post-conflict Societies: An Approach to Community Development in Guatemala. Journal of Community & Applied Social Psychology, 15, 136-152.

Anderson, Carol M., Gerard E. Hogarty & Douglas J. Reiss (1980): Family Treatment of Adult Schizophrenie Patients: A Psycho-Educational Approach. Schizophrena Bulletin, 8, 3, 490-505.

Andrews, Bernice, Chris R. Brewin & Suzanna Rose (2003): Gender, social support, and PTSD in victims of violent crime. Journal of Traumatic Stress, 16, 4, 421-427.

Antonovsky, Aaron (1979): Health, stress, and coping. San Francisco: Jossey-Bass.

Bäuml, Josef, Teresa Froböse, Sibylle Kraemer, Michael Rentrop & Gabriele Pitschel-Walz (2006): Psychoeducation: A Basic Psychotherapeutic Intervention for Patients With Schizophrenia and Their Families. Schizophrenia Bulletin, 32, S1-S9.

Benight, Charles C. (2004): Collective efficacy following a series of natural disasters. Anxiety, Stress, and Coping, 17, 4, 401-420.

Benight, Charles C., Robert W. Freyaldenhoven, Joel Hughes, John M. Ruiz, Tiffany A. Zoschke & William R. Lovallo (2000): Coping self-efficacy and psychological distress following the Oklahoma City bombing. Journal of Applied Social Psychology, 30, 1331-1344.

Bering, Robert & Gottfried Fischer (2005): Kölner Risiko Index (KRI). In Bernhard Strauß & Jörg Schuhmacher (Hg.), Klinische Interviews und Ratingskalen (216-221). Göttingen: Hogrefe.

Bering, Robert, S Claudia chedlich, Gisela Zurek & Gottfried Fischer (2003): Zielgruppenorientierte Intervention. Verfahrensvorschläge zur Reformierung des Truppenpsychologischen Konzepts der Bundeswehr, Untersuchungen des Psychologischen Dienstes der Bundeswehr 2003. München: Bundesministerium der Verteidigung – PSZ III 6. Verlag für Wehrwissenschaften.

Bering, Robert, Claudia Schedlich, Gisela Zurek & Gottfried Fischer (2006): Zielgruppenorientierte Intervention zur Prävention von psychischen Langzeitfolgen für Opfer von Terroranschlägen (PLOT). Zeitschrift für Psychotraumatologie und Psychologische Medizin, 4, 1, 57-75.

Bering, Robert, Claudia Schedlich, Gisela Zurek, M. Kamp & Gottfried Fischer (2008): Manual zur Anwendung des Kölner Risikoindex-Disaster im Rahmen von Großschadenslagen. Target Group Intervention Programme, Heft 1. Verfügbar unter: http://www.eutopa-info.eu/fileadmin/products/de/TGIP_Manual_I_EUTOPA_Risikoindex.pdf [Zugriff am 01.12.2010].

Bisson, Jonathan. I., Peter L. Jenkins, Julie Alexander & Carol Bannister (1997): Randomized controlled trial of psychological debriefing for victims of acute burn trauma. British Journal of Psychiatry, 171, 78-81.

Bisson, Jonathan I., Anke Ehlers, Rosa Matthews, Stephen Pilling, David Richards & Stuart Turner (2007): Psychological Treatment for Chronic Post-Traumatic Stress Disorder. Systematic Review and Meta-Analysis. British Journal of Psychiatry, 190, 97-104.

Bisson, Jonathan I., Jonathan P.Shepherd, Deborah Joy, Rachel Probert & Robert G. Newcombe (2004): Early cognitive-behavioural Therapy for Post-traumtic Stress Symptoms after Physical Injury. British Journal of Psychiatry, 184, 63-69.

Blanchard, Edward B., Edward J.Hickling, Loretta S. Malta, Brian M. Freidenberg, Mark A. Canna, Eric Kuhn, Mark A. Sykes & Tara E. Galovski (2004): One- and two-year prospective follow-up of cognitive behavior therapy or supportive psychotherapy. Behaviour Research Therapy, 42, 7, 745-759.

Bleich, Avraham, Marc Gelkopf & Zahava Solomon (2003): Exposure to terrorism, stress-related mental health symptoms, and coping behaviors among a nationally representative sample in Israel. Journal of the American Medical Association, 290, 5, 612-620.

Brewin, Chris R., Peter Scragg, Mary Robertson, Monica Thompson, Patricia d’Adrenne & Anke Ehlers (2008): Promoting Mental Health Following the London Bombings: A Screen and Treat Approach. Journal of Traumatic Stress, 21, 1, 3-8.

British Psychological Society (2002): Psychological Debriefing. Professional Practice Board Working Party Report. Verfügbar unter: http://www.bps.org.uk or http://www.bps.org.uk/downloadfile.cfm?file_uuid=1B299392-7E96-C67F-D4A092C173979F33&ext=pdf&restricted=true [Zugriff am 01.12.2010].

Bryant, Richard A. (2006): Cognitive behavior therapy: Implications from advances in neuroscience. In Nobumasa Kato, Mitsuhiro Kawata & Roger K. Pitman (Hg.), PTSD: Brain mechanisms and clinical implications (255-270). Tokyo: Springer-Verlag.

Bryant, Richard A., Allison G. Harvey, Suzanne T. Dang, Tanya Sackville & Chris Basten (1998): Treatment of acute stress disorder: A comparison of cognitive-behavioral therapy and supportive counseling. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 66, 5, 862-866.

Bryant, Richard A., Michelle L. Moulds & Reginals V.D. Nixon (2003): Cognitive Behaviour Therapy of Acute Stress Disorder: a four-year Follow-Up. Behaviour Research and Therapy, 41, 4, 489-494.

Brymer, Melissa, L Chris ayne, Robert Pynoos, Josef Ruzek, Alan Steinberg, Eric Vernberg & Patricia Watson (2005): Psychological first aid, field operations guide. National Child Traumatic Network and National Center for PTSD. Verfügbar unter: http://www.vdh.state.va.us/oep/pdf/PFA9-6-05Final.pdf [Zugriff am 01.12.2010]

Carlier, Ingrid V.E., A.E. Voerman & Berthold P.R. Gersons (2000): The influence of occupational debriefing on posttraumatic stress symptomatology in traumatized police officers. British Journal of Medical Psychology, 73, 87-98.

Carver, Charles S. & Michael F. Scheier (1998): On the self-regulation of behavior. New York: Cambridge University Press.

Clemens, Karin & Christian Lüdke (2000): Debriefing: werden die Opfer geschädigt? Psychotraumatologie 1(1), 5. Verfügbar unter: https://www.thieme-connect.com/ejournals/html/psychotrauma/doi/10.1055/s-2000-8056 [Zugriff am 01.12.2010]

Cook Gotay, Carolyn & Andrew Bottomley (1998): Providing psychosocial support via telephone: what is possible with cancer patients? European Journal of Cancer Care, 7, 225-231.

Crowson, Jeffry J., Christopher B. Frueh & C. Richard Snyder (2001): Hostility and hope in combat-related posttraumatic stress disorder: A look back at combat as compared to today. Cognitive Therapy and Research, 25, 149-165.

Davidson, Jonathan R.T., Lawrence R. Landerman, Gail M. Farfel & Catherine M. Clary (2002): Characterizing the effects of Sertraline in post-traumatic stress disorder. Psychological Medicine, 32, 4, 661-670.

de Jong, Joop T.V.M. (1995): Prevention of the consequences of man-made or natural disaster at the (inter)national, the community, the family and the individual level. In Stevan E. Hobfoll & Marten W. de Vries (Hg.), Extreme stress and communities: Impact and intervention (207-229). Boston: Kluwer.

de Jong, Joop T.V.M. (2002): Public mental health, traumatic stress and human rights violations in low-income countries: A culturally appropriate model in times of conflict, disaster and peace. In Joop T.V.M. de Jong (Hg.), Trauma, war and violence: Public mental health in sociocultural context (1-91). New York: Plenum-Kluwer.

de Jong, Joop T.V.M. & Lucy Clarke (Hg.) (1996): Mental health of refugees. Geneva, Switzerland: World Health Organization. Verfügbar unter: http://whqlibdoc.who.int/hq/1996/a49374.pdf [Zugriff am 01.12.2010].

Deahl, Martin P., Michael Srinivasan, Norman Jones, Carl Neblett & Allan Jolly (2001): Commentary: Evaluating Psychological Debriefing: Are we Measuring the Right Outcomes? Journal of Traumatic Stress, 14, 3, 527-529.

Dybdahl, Ragnhild (2001): Children and mothers in war: an outcome study of a psychosocial intervention program. Child Development, 72, 4, 1214-1230.

Dyregrov, Atle (1989): Caring for helpers in disaster situations: Psychological debriefing. Disaster Management, 2, 1, 25-30.

Ehlers, Anke, David M. Clark, Ann Hackmann, Freda McManus, Melanie J.V.Fennell, Claudia Herbert & Richard Mayou (2003): A randomized controlled trial of cognitive therapy, a self-help booklet, and repeated assessment as early interventions for PTSD. Archives of General Psychiatry, 60, 10, 1024-1032.

Foa, Edna B., Terence M. Keane & Matthew J. Friedman (Hg.) (2000): Effective treatments for PTSD: Practice guidelines from the International Society for Traumatic Stress Studies. New York: Guilford.

Foa, Edna B., Diana Hearst-Ikeda & Kevin J. Perry (1995): Evaluation of a brief cognitive-behavioral program for the prevention of chronic PTSD in recent assault victims. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 63, 6, 948-955.

Galea, Sandro, Jennifer Ahern, Heidi Resnick, Dean Kilpatrick, Michael Bucuvalas, Joel Gold & David Vlahov (2002): Psychological sequelae of the September 11 terrorist attacks in New York City. New England Journal of Medicine, 346, 982-987.

Galea, Sandro, David Vlahov, Heidi Resnick, Jennifer Ahern, Ezra Susser, Joel Gold, Michael Bucuvalas & Dean Kilpatrick (2003): Trends of probable post-traumatic stress disorder in New York City after the September 11 terrorist attacks. American Journal of Epidemiology, 158, 6, 514-524.

Giese-Davis, Janine, Caroline Bliss-Isberg, Kristin Carson, Path Star, Jessica Donaghy, Matthew J.Cordova, Nita Stevens, Lynne Wittenberg, Connie Batten & Spiegel David (2006): The Effect of peer counselling on quality of life following diagnosis of breast cancer: an observational study. Psycho-Oncology, 15, 1014-1022.

Goenjian, Armen K., Ida Karayan, Robert S. Pynoos, Dzovag Minassian, Louis M. Najarian, Alan M. Steinberg & Lynn A. Fairbanks (1997): Outcome of psychotherapy among early adolescents after trauma. American Journal of Psychiatry, 154, 536-542.

Goenjian, Armen K., David Walling, Alan M. Steinberg, Ida Karavan, Louis M. Najarian & Robert Pynoos (2005): A prospective study of posttraumatic stress and depressive reactions among treated and untreated adolescents 5 years after a catastrophic disaster. American Journal of Psychiatry, 162, 2302-2308.

Grieger, Thomas A., Carol S. Fullerton & Robert J. Ursano (2003): Posttraumatic stress disorder, alcohol use, and perceived safety after the terrorist attack on the Pentagon. Psychiatric Services, 54, 10, 1380-1382.

Greenberg, Neil, Victoria Langston, Brian Everitt, Amy Iversen, Nicola T. Fear, Norman Jones, & Simon Wessely (2010): A cluster randomized controlled trial to determine the efficacy of Trauma Risk Management (TRiM) in a military population. Journal of Traumatic Stress, 23, 4, 430-436.

Hagan Jr., Joseph F. (2005): Psychosocial implications of disaster or terrorism on children: A guide for the pediatrician. Pediatrics, 116, 3, 787-795.

Hobbs, Michael, M Richard ayou, Beverly Harrison & Peter Worlock (1996): A Randomized Controlled Trial of Psychological Debriefing for Victims of Road Traffic Accidents. British Medical Journal, 313, 7070, 1438-1439.

Hobfoll, Stevan E. (1998): Stress, culture, and community: The psychology and philosophy of stress. New York: Plenum.

Hobfoll, Stevan E. (2001): The influence of culture, community, and the nested-self in the stress process: Advancing Conservation of Resources theory. Applied Psychology, 50, 337-370.

Hobfoll, Stevan E. (2002): Social and psychological resources and adaptation. Review of General Psychology, 6, 307-324.

Hobfoll, Stevan E. & Perry London (1986): The relationship of self-concept and social support to emotional distress among women during war. Journal of Social and Clinical Psychology, 4, 189-203.

Hobfoll, Stevan E., Melissa Briggs-Phillips & Lisa R. Stines (2003): Fact or artifact: The relationship of hope to a caravan of resources. In Rebecca Jacoby & Giora Keinan (Hg.), Between stress and hope: From a disease-centered to a health-centered perspective (81-104). Westport, CT: Praeger.

Hobfoll, Stevan E., Daphna Canetti-Nisim & Robert J. Johnson (2006): Exposure to terrorism, stress-related mental health symptoms, and defensive coping among Jews and Arabs in Israel. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 74, 2, 207-218.

Hobfoll, Stevan E., Patricia Watson, Carl C. Bell, Richard A. Bryant, Melissa J. Brymer, Matthew J. Friedman, Merie Friedman, Berthold P.R. Gersons, Joop T.V.M. de Jong, Christopher M. Layne, Shira Maguen, Yuval Neria, Ann E. Norwood, Robert S. Pynoos, Dori Reissman, Josef I. Ruzek, Arieh Y. Shalev, Zahava Solomon, Alan M. Steinberg & Robert J. Ursano (2007): Five Essential Elements of Immediate and Mid-Term Mass Trauma Intervention: Empirical Evidence. Psychiatry, 70, 4, 283-315.

Hokanson, Melvin & Bonnita Wirth (2000): The Critical Incident Stress Debriefing process of Los Angeles County Fire Department: Automatic and Effective. International Journal of Emergency Mental Health, 2, 4, 249-257.

Hudson, Peter, Sanchia Aranda & Nancy McMurray (2002): Intervention development for enhanced lay palliative caregiver support – the use of focus groups. European Journal of Cancer Care, 11, 4, 262-270.

Inter-Agency Standing Committee (IASC) (2007): IASC Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings. Geneva: IASC. Verfügbar unter: http://www.who.int/mental_health/emergencies/guidelines_iasc_mental_health_psychosocial_june_2007.pdf [Zugriff am 01.12.2010]

Jacobs, Gerard A. & David Meyers (2005): Psychological First Aid: Clarifying the Concept. In Laura Barbanel & Robert J. Sternberg (Hg.), Psychological Interventions in Times of Crisis (57-71), NY: Springer Publishing.

Jeanette, James M. & Alan Scoboria (2008): Firefighter perferences regarding post-incident intervention. Work & Stress, 22, 4, 314-326.

Kieft, Barbara, Mark J.D. Jordans, Joop T.V.M. de Jong & Astrid M. Kamperman (2008): Paraprofessional counselling within asylum seekers' groups in the Netherlands: Transferring an approach for a non-western context to a European setting. Transcultural Psychiatry, 45, 1, 105-120.

Krüsmann, Marion, Regina Karl & Willi Butollo (2006): Abschlussbericht zum Forschungsprojekt: Untersuchung bestehender Maßnahmen zur sekundären Prävention und Entwicklung einer Methodik und eines zielgruppenorientierten Programm zur sekundären Prävention einsatzbedingter Belastungsreaktionen und -störungen. Verfügbar unter: http://www.feuerwehrseelsorge.de/Endbericht%20Sekundaere%20Praevention.pdf [Zugriff am 01.12.2010].

Kukafka, Rita, Mari Millery, Connie Chan, William LaRock & Suzanne Bakken (2009): Assessing the need for an online decision-support tool to promote evidence-based practices of psychosocial counselling in HIV care. AIDS Care, 21, 1, 103-108.

Layne, Christopher M., Robert S. Pynoos, William R. Saltzman, Berina Arslanagić, Mary Black, Nadezda Savjak, Tatjana Popović, Elvira Duraković, Mirjana Mušić, Nihada Ćampara, Nermin Djapo & Ryan Houston (2001): Trauma/grief-focused group psychotherapy: School-based postwar intervention with traumatized Bosnian adolescents. Group Dynamics – Theory Research and Practice, 5, 277-290.

Leeman-Conley, M.M. (1990): After a violent robbery… Criminology Australia. April/May, 4-6.

Lindauer, Ramón J.L., Berthold P.R. Gersons, Els P.M. van Meijel, Karin Blom, Ingrid V.E. Carlier, Ineke Vrijlandt & Miranda Olff (2005): Effects of brief eclectic psychotherapy in patients with posttraumatic stress disorder: Randomized clinical trial. Journal of Traumatic Stress, 18, 3, 205-212.

Litz, Brett T. & Matt J. Gray (2002): Early intervention for mass violence: What is the evidence? What should be done? Cognitive and Behavioral Practice, 9, 4, 266-272.

McDonagh, Annmarie, Matthew Friedman, Gregory McHugo, Julian Ford, Anjana Sengupta, Kim Mueser, Chirstine C. Demment, Debra Fournier, Paula P. Schnurr & Monica Descamps (2005): Randomized trial of cognitive-behavioral therapy for chronic posttraumatic stress disorder in adult female survivors of childhood sexual abuse. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 73, 3, 515-524.

Mitchell, Jeffrey (1983): When disaster strikes… the critical incident stress debriefing procedure. Journal of Emergency Medical Services, 8, 1, 36-9.

Mollica, Richard F., Xingja Cui, Keith McInnes & Michael P. Massagli (2002): Science based policy for psychosocial interventions in refugee camps: a Cambodian example. Journal of Nervous Mental Disease, 190, 3, 158-166.

Mollica, Richard F., Barbara Lopes Cardozo, Howard J.Osofsky, Beverly Raphael, Alastair Ager & Peter Salama (2004): Mental Health in complex emergencies. Lancet, 364, 2058-2067.

National Institute of Mental Health (2002): Mental Health and mass violence: evidence based early psychological interventions. A workshop to reach consensus on best practices. Washington (DC): US Government Printing Office, NH Publication No 02-5138.

North Atlantic Treaty Organization (NATO) (2008): Annex 1 to EAPC(JMC)N(2008)0038 Psychosocial care for people affected by disasters and major incidents: a model for designing, delivering and managing psychosocial services for people involved in major incidents, conflict, disasters and terrorism. Brussels: NATO. Verfügbar unter: http://www.coe.int/ [Zugriff am 01.12.2010].

NSW Health (2000): Disaster Mental Health Response Handbook, New South Wales, NSW Health. Verfügbar unter: http://www.churchdisasterhelp.org/files/manuals/Disaster%20Mental%20Health%20Response%20Handbook.pdf [Zugriff am 01.12.2010].

NICE guidelines: National Institute for Clinical Excellence (2005): Posttraumatic Stress disorder (PTSD): the management of PTSD in adults and children in primary and secondary care. London: Gaskell and the British Psychological Society. Verfügbar unter: http://www.nice.org.uk/nicemedia/pdf/CG026fullguideline.pdf [Zugriff am 01.12.2010].

Ozer, Emily J., Suzanne R.Best, Tami L. Lipsey & Daniel S. Weiss (2003): Predictors of posttraumatic stress disorder and symptoms in adults: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 129, 1, 52-73.

Rainey, Lawrence C. (1985): Cancer counselling by telephone helpline. Ucla Psychosocial Cancer Counselling Line. Public Health Reports, 100, 308-315.

Rao, Kiran (2006): Psychosocial support in disaster-affected communities. International Review of Psychiatry, 18, 6, 501-505.

Reference Centre for Psychosocial Support der Internationalen Föderation der Rot Kreuz und Rot Halbmond Gesellschaften (IFRC), http://psp.drk.dk/

Regehr, Cheryl & John Hill (2000): Evaluating the efficacy of crisis debriefing groups. Social Work with Groups: A Journal of Community and Clinical Practice, 23, 3, 69-79.

Renner, Walter (Hg.) (2011a): Female Turkisch Migrants with Recurrent Depression. A research Report on the Effectiveness of Group Interventions: Theoretical Assumptions, Results, and Recommendations. Innsbruck: STUDIA Verlag.

Renner, Walter (Hg.) (2011b): Sponsorships for refugees and asylum seekers. A research report on social support as a moderator of acculturative stress: Theoretical assumptions, results and recommendations. Innsbruck: STUDIA Verlag.

Renner, Walter (Hg.) (2008): Culture-sensitive and resource oriented peer (CROP) groups – Austrian experiences with a self-help approach to coping with trauma in refugees from Chechnya. Innsbruck: STUDIA Verlag.

Roberts, Neil P., Neil J. Kitchiner, Justin Kenardy & Jonathan I. Bisson (2009): Systematic review and meta-analysis of multiple session early interventions following traumatic events. The American Journal of Psychiatry, 166, 3, 293-301.

Rose, Suzana, Jonathan Bisson, Rachel Churchill & Simon Wessely (2002/2007): Psychological debriefing for preventing post traumatic stress disorder (PTSD). Cochrane Database of Systematic Reviews 2. No.: CD000560. DOI: 10.1002/14651858.CD000560. [Zugriff am 01.12.2010].

Rothbaum, Barbara O., Millie C. Astin & Fred Marsteller (2005): Prolonged exposure versus eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) for PTSD rape victims. Journal of Traumatic Stress, 18, 6, 607-616.

Rubin, G. James, Chris R. Brewin, Neil Greenberg, John Simpson & Simon Wessely (2005): Psychological and behavioral reactions to the bombings in London on 7 July 2005: Cross-sectional survey of a representative sample of Londoners. British Medical Journal, 331, 7517, 606-611.

Saltzman, William R., Christopher M. Layne, Alan M. Steinberg & Robert S. Pynoos (2006): Trauma/grief-focused group psychotherapy with adolescents. In Leon A. Schein, Henry I. Spitz, Gary M. Burlingame & Philip R. Mushkin (Hg.), Psychological effects of catastrophic disasters: Group approaches to treatment (669-730). New York: Haworth.

Sattler, David N., Andrew J.Preston, Charles F.Kaiser, Vivian E.Olivera, Juan Valdez & Shannon Schlueter (2002): Hurricane Georges: A cross-national study examining preparedness, resource loss, and psychological distress in the U.S. Virgin Islands, Puerto Rico, Dominican Republic, and the United States. Journal of Traumatic Stress, 15, 5, 339-350.

Shalev, Arieh Y., Sara Freedman, Rhonda Addeski & Yossi I. Shalev (2007): A randomized controlled study of the efficacy of prolonged exposure, cognitive therapy and an SSRI in the Prevention of PTSD. Paper presented at the annual meeting of the International Society for Traumatic Stress Studies, Baltimore, MD.

Shalev, Arieh Y., Rivka Tuval-Mashiach & Hilit Hadar (2004): Posttraumatic Stress Disorder as a result of mass trauma. Journal of Clinical Psychiatry, 65, 1, 4-10.

Sijbrandij, Marit, Joanne Mouthaan & Miranda Olff (2008). Trauma-TIPS: Eine internetgestützte Intervention zur Prävention von Posttraumatischen Belastungsstörungen bei Patienten mit körperlichen Verletzungen. In Stephanie Bauer & Hans Kordy (Hg.), E-Mental-health: Neue medien in der psychosozialen Versorgung (51-59). Springer Publishers.

Silove, Derrick & Anthony B. Zwi (2005): Translating compassion into psychological aid after the tsunami. The Lancet, 365, 9456, 269-270.

Silver, Roxane C., E. Alison Holman, Daniel N. McIntosh, Michael Poulin & Virginia Gil-Rivas (2002): Nationwide longitudinal study of psychological responses to September 11. Journal of the American Medical Association, 288, 1235-1244.

Solomon, Zahava, Rami Shklar & Mario Mikulincer (2005): Front line treatment of combat stress reaction: A 20-year longitudinal evaluation study. American Journal of Psychiatry, 162, 2309-2314.

Somsè, Pierre, Michael K. Chapko, Jean B. Wata, Pascal Bondha, Benoit Gonda, Diana Johnson, Ann Downer & Ann Marie Kimball (1998): Evaluation of an AIDS training program for traditional healers in the central African Republic. AIDS Education & Prevention, 10, 6, 558-564.

Tehrani, Noreen (1995): An integrated response to trauma in three post office businesses. Work & Stress, 9, 4, 380-393.

TENTS Guidelines for psychosocial care following disasters and major incidents (2008): The European Network for Traumatic Stress. Verfügbar unter: http://www.tentsproject.eu

Ursano, Robert J., Brian G. McCaughey & Carol Fullerton (1994): Trauma and disaster. In Robert J. Ursano, Carol S. Fullerton & Brian G. McCaughey (Hg.), Individual and community responses to trauma and disaster (3-28). Cambridge, UK: Cambridge University Press.

van Emmerik, Arnold A.P., Jan H. Kamphuis, Alexander M. Hulsbosch & Paul M.G. Emmelkamp (2002): Single Session Debriefing after Psychological Trauma: A Meta- Analysis. The Lancet, 360, 9335, 766-768.

van Ommeren, Mark, Shekar Saxena & Benedetto Saraceno (2005): Mental and social health during and after acute emergencies: Emerging consensus? Bulletin of the World Health Organization, 83, 1, 71-75.

Vernberg, Eric M., Alan M. Steinberg, Anne K. Jacobs, Melissa J. Brymer, Patricia J. Watson, Joy D. Osofsky, Christopher M. Layne, Robert S. Pynoos & Josef I. Ruzek (2008): Innovations in disaster mental health: Psychological first aid. Professional Psychology: Research and Practice, 39, 4, 381-388.

Wiedemann, Georg, Stefan Klingberg, Gabriele Pitschel-Walz & Arbeitsgruppe Psychoedukation (2003): Psychoedukative Interventionen in der Behandlung von Patienten mit schizophrenen Störungen. Der Nervenarzt, 9, 789-808.

Zurek, Gisela, Claudia Schedlich & Robert Bering (2008): Target Group Intervention Programme Heft III. Manual zur Traumabasierten Psychoedukation für Betroffenen von Naturkatastrophen, EUTOPA. Verfügbar unter: http://www.eutopa-info.eu/fileadmin/products/de/TGIP_Manual_III_EUTOPA_Psychoedukation.pdf [Zugriff am 01.12.2010].