Partizipative Methoden in der Gesundheitsforschung für und mit älteren Menschen

Zusammenfassung

Das Institut für Gerontologische Forschung e.V. untersuchte 2007-2010 im Berliner Stadtteil Märkisches Viertel in einem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Projekt »Primärpräventive Wirkungen der Arbeit des Netzwerks Märkisches Viertel«. Gegenstand der Untersuchung waren die gesundheitsförderlichen Effekte des freiwillig organisierten »Netzwerkes Märkisches Viertel«, eines Zusammenschlusses verschiedener lokaler Akteure, die das Ziel verfolgen, das selbstständige Leben älterer Menschen zu fördern.In diesem Forschungsprojekt lassen sich zwei Ebenen unterscheiden, auf denen partizipative Elemente zum Einsatz kamen: Erstens die Zusammenarbeit zwischen Forschungsteam und dem Kooperationspartner Netzwerk Märkisches Viertel und zweitens im Umgang mit der Zielgruppe der (sozial benachteiligten) älteren Menschen. Die Erfahrungen mit beiden Prozessen werden im Anschluss an einen kurzen Überblick über das Forschungsprojekt geschildert und hinsichtlich ihres Partizipationsanteils kritisch reflektiert.

Schüsselwörter: Partizipation, ältere Menschen, soziale Benachteiligung, Gesundheitsförderung, Quartier

Summary

The Institut für Gerontologische Forschung e.V. investigated the »Primary Prevention Effects of the Märkisches Viertel Network« in Berlin in a research project funded by the Federal Ministry of Education and Research. The study integrates various participatory methods to investigate the health promotion effects of the volunteer Märkisches Viertel Network, an organisation that brings together different local actors working to assist and encourage older people to live independent lives.In this project participation was realised in two different levels: Firstly, in the cooperation between the team of investigators and the network, secondly, in the handling with the target group of (socially disadvantaged) elderly people. The experiences in both processes will be explained and critically discussed after a brief overview about the project.

Keywords: Participation, elderly people, social disadvantage, health promotion, quarter

1. Einleitung

Das Forschungsprojekt »Primärpräventive Wirkungen der Arbeit des Netzwerkes Märkisches Viertel«[1] befasste sich von 2007-2010 auf der Basis des Setting-Ansatzes mit der Gesundheitsförderung für ältere Menschen. Im Zentrum der Untersuchung stand das freiwillig organisierte Netzwerk Märkisches Viertel, das sich zum Ziel gesetzt hat, das selbstständige Leben älterer Menschen zu fördern. Hintergrund der Untersuchung waren schon länger bestehende Kontakte zwischen Mitgliedern des Netzwerks und dem Forschungsteam sowie eine auf neue Wege der Gesundheitsförderung zielende Ausschreibung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Im Folgenden verzichten wir auf eine detaillierte Vorstellung des gesamten Projektes zugunsten der Darstellung und Diskussion der partizipativen Ansätze, die wir im Projekt umgesetzt haben. Weitere Ergebnisse finden sich bei Wolter (2010) und Heusinger et al. (2009). Bevor wir auf Einzelheiten der Untersuchung eingehen, erläutern wir einleitend den Settingansatz und den Zusammenhang zwischen Gesundheitsförderung und Partizipation. 1.1 Partizipation und Gesundheit

Bereits in ihrer Verfassung von 1946 definiert die World Health Organization (WHO) Gesundheit als Zustand völligen körperlichen, psychischen und sozialen Wohlbefindens und in der Ottawa Charta wird daraus vierzig Jahre später die Erkenntnis abgeleitet, dass Gesundheit überall dort von den Bedingungen gefördert oder gefährdet werden kann, wo die Menschen leben (WHO 1986). Spätestens seitdem kann sich eine effektive Gesundheitsförderung nicht auf die Vorbeugung von Krankheiten und ihren Symptomen beschränken, sondern muss auf die gesundheitsförderliche Gestaltung der jeweiligen Lebensverhältnisse zielen, auch als Setting (von dem englischen setting = Schauplatz) bezeichnet, denn »Health is created and lived by people within the settings of their everyday life; where they learn, work, play, and love.« [2] (WHO 1986, 3).

Der Setting-Ansatz stellt heute eine der Kernstrategien der Gesundheitsförderung dar (Engelmann & Halkow 2008). Er basiert auf der Erkenntnis, dass Verhaltensänderungen in Richtung einer gesünderen Lebensweise nicht lediglich durch Aufklärung bewirkt werden können. Denn es sind weniger individuelle Unvernunft und Unwissen, die einer gesunden Lebensweise entgegenstehen, als vielmehr ungesunde Lebensverhältnisse. Die große Bedeutung der sozioökonomischen Lebenslage für die Gesundheitschancen belegen eindrucksvoll die Zahlen zum Zusammenhang von sozialer und gesundheitlicher Ungleichheit, wie sie für Deutschland beispielsweise in einem vom Robert-Koch-Institut herausgegebenen Bericht zusammengefasst sind (Häfelinger et al. 2005, 26f.). Daher gilt es, die Lebensverhältnisse gesundheitlich besonders gefährdeter Zielgruppen dahingehend zu verändern, dass ihnen ein gesundes Leben ermöglicht und erleichtert wird.

Typische Settings der Gesundheitsförderung sind Kitas, Schulen und Betriebe, in denen ältere Menschen jedoch kaum erreicht werden. Da sich der Aktionsradius mit zunehmendem Alter, abnehmender Gesundheit und Mobilität immer stärker auf die Wohnumgebung und das eigene Quartier konzentriert, in dem Alltagswege beschritten, Besorgungen gemacht, soziale Kontakte geknüpft und gepflegt werden (Friedrich 2001; Marbach 2005), bietet sich der Stadtteil als Setting der Gesundheitsförderung im Alter an; zumal die meisten älteren Menschen selbst bei gesundheitlichen Einschränkungen so lange wie möglich in der gewohnten Umgebung leben möchten.

Strategien für mehr Gesundheit im Alter setzen daher im Quartier an, vor allem, wenn es um die Zielgruppe der sozial benachteiligten Älteren geht, die gesundheitlich besonders gefährdet sind, weil lebenslange Belastungen mit einer geringen Ressourcenausstattung an ökonomischem und kulturellem Kapital kumulieren. Bei der Gesundheitsförderung im Alter geht es zusätzlich nicht nur um die Vorbeugung von Erkrankungen, sondern auch um den Erhalt von Lebensqualität und Selbständigkeit trotz (chronischer) Krankheiten. Daraus resultieren weitere Anforderungen an die Anpassung des Settings wie z. B. Barrierefreiheit und das Angebot alltagsnaher Hilfen.

Über solche räumlich-materiellen Anforderungen hinaus kommt es bei der Umsetzung gesundheitsfördernder Programme, Maßnahmen und Aktivitäten jedoch auch darauf an, die Menschen der Zielgruppe an den Prozessen zu beteiligen, denn die Erfahrung von Einflussmöglichkeiten hat einen eigenen Einfluss auf die Gesundheit. So geht Antonovsky (1997) in seinem salutogenetischen Konzept davon aus, dass das Erleben von Handhabbarkeit, Verstehbarkeit und Bedeutsamkeit zentral für das Kohärenzgefühl eines Menschen ist, welches mit der Gesundheit in Beziehung steht. Das Alter bringt Belastungen mit sich, die das Gefühl der Handlungsfähigkeit beeinflussen können, z. B. durch den Verlust sozialer Rollen nach der Berentung, durch körperliche Einschränkungen oder den Tod nahestehender Menschen. Während eine Stärkung der Handlungsfähigkeit die Gesundheit fördert, gehen eingeschränkte Einflussmöglichkeiten häufig mit Gesundheitsrisiken einher (erhöhtes Stressempfinden, psychische Belastungen etc.). Partizipation kann dazu beitragen, die Handlungsfähigkeit zu stärken, neue Bestätigungsfelder zu eröffnen, soziale Kontakte zu knüpfen und das Gefühl der Zugehörigkeit zu erleben. Partizipation erhöht das Gefühl der Selbstwirksamkeit und der Handlungsfähigkeit. Gerade ältere Menschen haben häufig ein hohes Potential für mehr Partizipation, denn sie sind nicht mehr in das Erwerbsleben eingebunden, verfügen über mehr frei gestaltbare Zeit sowie über Fachwissen und Lebenserfahrung. Häufig wohnen sie länger als andere Menschen am selben Ort und sind in diesem Sinne ExpertInnen für ihr Quartier.

Partizipation in der Gesundheitsförderung bedeutet die Beteiligung der Menschen an der Planung und Durchführung von Maßnahmen, die ihnen zugute kommen sollen (Wright & v. Unger 2007). Daher war ein Ziel des genannten Forschungsprojektes, die Partizipationschancen der älteren Menschen und ganz besonders der sozial benachteiligten unter ihnen zu stärken.

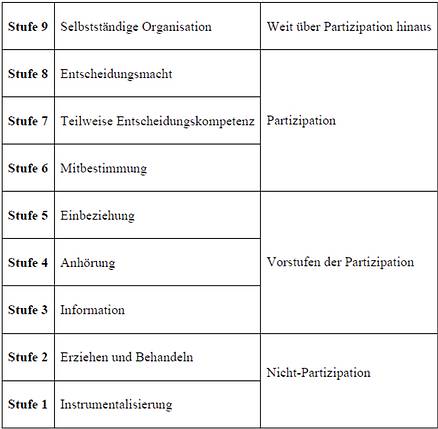

Der Begriff Partizipation bedarf einer genaueren Bestimmung, denn: »There is a critical difference between going through the empty ritual of participation and having the real power needed to affect the outcome of the process« (Arnstein 1969). Im engeren Sinne bedeutet Partizipation Teilhabe oder Beteiligung (von dem Lateinischen particeps = an etwas teilnehmend), womit zunächst nichts über die Wirkungen dieser Beteiligung gesagt ist. Als Beurteilungsmaßstab, ob und in welchem Ausmaß Partizipation wirkungsvoll ist, kann das Stufenmodell der Partizipation in der Gesundheitsförderung (Wright & v. Unger 2007) dienen, das auf Sherry Arnstein (1969) zurückgeht (vgl. Abb. 1). Es unterscheidet neun Stufen, wobei die ersten beiden Stufen (Instrumentalisierung und Erziehen/Behandeln) nicht als Partizipation gelten. Information, Anhörung und Einbeziehung sind in dieser Einteilung Vorstufen der Partizipation, erst wenn durch Mitbestimmung, teilweise Entscheidungskompetenz oder Entscheidungsmacht Veränderungen bewirkt werden können, handelt es sich um Partizipation. Die Selbstverwaltung auf der neunten Stufe geht über Partizipation hinaus.

Abb. 1: Stufen der Partizipation in der Gesundheitsförderung nach Wright & v. Unger 2007

Nicht nur in der Gesundheitsförderung, auch in der Gesundheitsforschung gewinnen partizipative Methoden zunehmend an Bedeutung, weil sie zur Qualität der Ergebnisse beitragen. Wie lassen sich die Stufen der Partizipation nun sinnvoll auf einen Forschungsprozess übertragen? Und was heißt partizipatives Forschen konkret? 1.2 Partizipative Forschung

Die partizipative Forschung steht in der Tradition der Aktionsforschung, die explizit zum Ziel hat, Veränderungen zu bewirken. Da es in dem hier beschriebenen Projekt darum ging, die Gesundheitschancen Älterer in dem gewählten Setting nicht nur zu analysieren, sondern u. a. durch verbesserte Einflussmöglichkeiten zu stärken, lässt es sich in diese Tradition einordnen, auch wenn die Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten und Grenzen partizipativer Methoden erst im Projektverlauf verstärkt begann[3]. Bei der Aktionsforschung sollen die Beteiligten in einem gemeinsamen Prozess von ForscherInnen und »Beforschten« möglichst auf gleicher Augenhöhe zusammenarbeiten. Das ist zum einen möglich durch die Mitwirkung der Teilnehmenden am Forschungsprozess und zum anderen durch Teilnahme der Forschenden »an den Prozessen und sozialen Bezügen des untersuchten Settings« (v. Unger et al. 2007, 28). In diesem Sinne lassen sich in dem hier beschriebenen Forschungsprojekt zwei Ebenen unterscheiden, auf denen partizipative Elemente zum Einsatz kamen: Erstens in der Zusammenarbeit zwischen Forschungsteam und dem Kooperationspartner Netzwerk Märkisches Viertel und zweitens im Umgang mit der Zielgruppe der (sozial benachteiligten) älteren Menschen. Unsere Erfahrungen mit beiden Prozessen werden im Anschluss an den folgenden kurzen Überblick über das Forschungsprojekt geschildert und hinsichtlich ihres Partizipationsanteils kritisch reflektiert.

2. Das Projekt »Primärpräventive Wirkungen der Arbeit des Netzwerk Märkisches Viertel«

Der Stadtteil, in dem das nachfolgend geschilderte Projekt realisiert wurde, ist das Märkische Viertel, eine Großwohnsiedlung im Norden (West-)Berlins, die in den 1960er und 1970er Jahren überwiegend als sozialer Wohnungsbau errichtet wurde und ca. 40.000 EinwohnerInnen hat, von denen heute rund 20% über 65 Jahre alt sind. Die derzeitige Entwicklung des Märkischen Viertels ist durch eine z. T. einkommensschwache, alternde Bewohnerschaft, durch interkulturelle Konflikte oder solche zwischen den Generationen und durch den zunehmenden Zuzug von TransferleistungsempfängerInnen gekennzeichnet. In diesem Quartier gründete sich im Jahr 2003 auf Initiative von Mitarbeiterinnen der »Koordinierungsstelle Rund ums Alter« und der örtlichen Wohnbaugesellschaft das Netzwerk Märkisches Viertel.

Das Netzwerk Märkisches Viertel mit seinem Motto »Hier will ich bleiben« hat sich zum Ziel gesetzt, älteren Menschen das selbstständige Leben in der eigenen Wohnung so lange wie möglich zu erleichtern. Inzwischen beteiligen sich Mitglieder aus verschiedenen gewerblichen und sozialen Branchen: Pflegedienste, eine Apotheke, Seniorenheime, eine geriatrische Klinik, Ärzte, außerdem die große Wohnungsbaugesellschaft, der die meisten Wohnungen im Märkischen Viertel gehören, Handwerksbetriebe, Schulen und Beratungsstellen. Die kommunalpolitischen Interessen werden durch das Bezirksamt Reinickendorf und die Seniorenvertretung repräsentiert[4]. Das Ziel des Zusammenschlusses dieser Sozialraumakteure besteht darin, die ältere Bevölkerung des Stadtteils in ihrem Wohn- und Lebensalltag zu unterstützen. Durch Beratungs-, Bildungs- und Präventionsangebote, soziale Dienste und kulturelle Aktivitäten möchte das Netzwerk die Alltagsbewältigung erleichtern. Darüber hinaus soll die engmaschige Vernetzung dazu dienen, Schnittstellen zu überwinden und soziale Problemlagen frühzeitig erkennen und verbessern zu können.

Für die Initiatorinnen des Netzwerks waren die Probleme vieler älterer Menschen, mit denen sie in ihren verschiedenen Arbeitsgebieten konfrontiert sind, ein Grund für ihren ehrenamtlichen Zusammenschluss. Schon seit längerem war das Netzwerk daran interessiert, durch eine Begleitforschung mehr über die Wirksamkeit seiner Arbeit zu erfahren, um sie zu verbessern. Die Ausschreibung des BMBF bot dem IGF e. V. die Möglichkeit, die erforderlichen Mittel dafür zu beantragen. Im Forschungsantrag wurden verschiedene Gründe für die nähere Untersuchung angeführt: Im Netzwerk Märkisches Viertel engagieren sich nicht nur Anbieter aus dem medizinisch-pflegerischen Bereich, sondern auch andere Akteure aus dem Sozialraum. Es hat nicht nur die Verbesserung der pflegerischen Versorgung, sondern darüber hinaus die Erleichterung des Alltages der alten Menschen im Quartier zum Ziel. Es hat daher großes Potenzial hinsichtlich seiner Einflussmöglichkeiten auf die Entwicklung des Settings.

Im Fokus der Untersuchung standen daher die Fragen, wie dieses lokal agierende Netzwerk entstanden ist und sich weiter entwickelt, ob ein solches Netzwerk gesundheitsförderliche Wirkungen im Stadtteil erzeugt, welche Bevölkerungsgruppen das Netzwerk erreicht, wie sich die Partizipation der Zielgruppe an der Arbeit des Netzwerkes verbessern lässt und ob es als Modell auf andere Quartiere übertragbar ist. 2.1 Erste Ebene: Partizipation in der Kooperation zwischen Forscherinnen und Netzwerk

Der Vorschlag für den Forschungsantrag stieß beim Netzwerk auf großes Interesse, so dass recht schnell die Bereitschaft zu einer schriftlich zugesicherten Kooperation im Projekt bestand. Bei einer ersten Vorstellung der Idee im Sprecherrat des Netzwerkes wurde vor allem ein Bedürfnis zur Evaluation der Netzwerkarbeit hinsichtlich ihrer Außenwirkung, aber auch hinsichtlich der Bewertungen durch die einzelnen Mitglieder deutlich. Der Aspekt möglicher gesundheitsförderlicher Wirkungen der Arbeit stand demgegenüber eher im Hintergrund. Nach der Bewilligung des Antrages wurde die Projektkonzeption auf einer Netzwerkkonferenz zur Diskussion gestellt. Der Forschungsprozess war in drei Phasen[5] gegliedert. Für die erste Phase wurden teilnehmende Beobachtungen bei den verschiedenen Gremien und Aktivitäten des Netzwerkes (Arbeitsgruppen, Netzwerkkonferenzen, Veranstaltungen) sowie Interviews mit rund 20 Netzwerkmitgliedern vereinbart.

Bei den teilnehmenden Beobachtungen kam es immer wieder dazu, dass die Forscherinnen in die Diskussionen einbezogen und um ihre Meinung gebeten wurden. Durch die intensive Begleitung der Netzwerkarbeit in dieser Phase waren sie über alle Vorgänge besonders gut informiert. Daraus entstand ein Balanceakt zwischen Teilnahme- und Forscherrolle, der allerdings nur im Kreise der Forscherinnen reflektiert wurde. Ergebnis der Reflexion war die Entscheidung, möglichst nicht in die Prozesse im Netzwerk einzugreifen, da eine kontinuierliche Mitarbeit über den Projektzeitraum hinaus nicht vorgesehen und machbar war. Zu groß schien das Risiko, Entscheidungen zu befördern, die im Netzwerk nicht wirklich verankert waren und deren Umsetzung daher hätte scheitern können.

Die Auswertung der teilnehmenden Beobachtungen und der Interviews zeigte, dass die Zufriedenheit der Netzwerkmitglieder mit ihren Einflussmöglichkeiten auf die Prozesse im Netzwerk insgesamt groß war, wobei die engagierten Akteure dies stärker betonten als die passiveren. Die basisdemokratischen Strukturen verlangen ein vergleichsweise großes Engagement, das besonders für kleinere Betriebe und Partner nicht immer leicht zu erbringen ist. Betriebswirtschaftliche Effekte wurden hingegen eher nachrangig beschrieben, sie bestehen vor allem in der unkomplizierten Zusammenarbeit mit den aus dem Netzwerk vertrauten Partnern. Unzufriedenheit wurde über die Außendarstellung des Netzwerkes geäußert. Obwohl die meisten Partner auf unterschiedliche Weise direkt mit älteren BewohnerInnen des Märkischen Viertels zu tun haben und in den Interviews teils detailliertes Wissen über die Zielgruppe äußerten, ergab die erste Untersuchungsphase, dass innerhalb des Netzwerkes insgesamt wenig über die Sorgen, Nöte oder auch Ressourcen der alten Menschen gesprochen wurde. Viele diese betreffenden Themen wurden eher abstrakt und theoretisch diskutiert, das vorhandene Wissen Einzelner kam nicht zum Tragen. Andererseits wurden immer wieder Wissensdefizite vor allem hinsichtlich bestimmter Gruppen Älterer beklagt, z.B. über MigrantInnen.

Bei der Vorstellung dieser Forschungsergebnisse bei einer Netzwerkkonferenz wurde im Diskussionsprozess deutlich, dass es auf der Seite des Netzwerks den Wunsch gab, mehr über die Bedarfe der Zielgruppe zu erfahren. Der Vorschlag, dies auch durch mehr Partizipation zu erreichen, erfuhr grundsätzlich Zustimmung. Zunächst sollten jedoch die Ergebnisse der zweiten Projektphase, in der die Erhebung der Bedarfe und Sichtweisen der (sozial benachteiligten) Älteren selbst im Fokus der Untersuchung stand, abgewartet werden. 2.2 Zweite Ebene: Partizipative Elemente bei der Erhebung der Sicht der älteren Menschen

Nachdem in der ersten Phase die Netzwerkstrukturen im Mittelpunkt standen, wurde in der zweiten Forschungsphase die Außenwirkung des Netzwerkes auf das Setting und die Zielgruppe der älteren BewohnerInnen des Märkischen Viertels sowie deren je spezifische Sichtweisen und Bedarfe untersucht. Dazu kamen neben einer Repräsentativbefragung mittels Fragebogen[6] auch partizipative Elemente zum Einsatz. Der erste Schritt war jedoch eine Sozialraumanalyse des Märkischen Viertels. Begehungen und die Analyse von quartiersbezogenen Informationsmaterialien (z.B. Zeitungen, Broschüren und Internet) bildeten die Grundlage für die Erfassung der Angebots- und Infrastruktur des Quartiers und wurden auf Plänen visualisiert. Die Aussagen der Netzwerkpartner zu Versorgungslücken sowie zu Bedarfen und Aktivitäten älterer Menschen im Quartier konnten damit eingeordnet werden. Sie dienten darüber hinaus zur Vorbereitung der geplanten Fokusgruppen mit älteren Menschen.

Hinsichtlich der Wirkungen der Netzwerkarbeit auf ältere Menschen waren diejenigen Älteren, die von sozialer Benachteiligung[7] betroffen sind, von besonderem Interesse, weil ihre Gesundheit besonders gefährdet ist. Gerade sozial benachteiligte Menschen und ältere Menschen mit Migrationshintergrund beteiligen sich an Fragebogenerhebungen meist nicht. Weiterhin haben Fragebogenerhebungen nur eine begrenzte Aussagekraft, wenn es darum geht, zusätzliche und unerwartete Informationen über die Zielgruppe zu gewinnen, weil sie nur die Option zur Beantwortung oder Gewichtung vorgegebener Items bieten. Bei der Arbeit z. B. in Fokusgruppen können hingegen offenere Methoden verwendet werden, die sich an den Relevanzen der Teilnehmenden orientieren und die ihnen ein Forum für ihre Probleme und Bedarfe bieten.

Deshalb wurden unter Berücksichtigung der Bewohnerstruktur im Märkischen Viertel Fokusgruppen mit drei Zielgruppen geplant: 60+, deutsche Herkunft, geringes Einkommen 60+, deutsche Herkunft, zugewandert aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion[8] 60+, türkische Herkunft

Die Fokusgruppen wurden ab Frühjahr 2008 initiiert. Der Feldzugang erwies sich, trotz Unterstützung durch verschiedene Netzwerkpartner, erwartungsgemäß als aufwändig. Schließlich kamen dennoch insgesamt sechs Fokusgruppen zustande: Zwei mit insgesamt 14 sozial benachteiligten Deutschen, zwei Gruppen mit insgesamt zehn älteren Menschen, die aus dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion zugewandert sind und zwei Gruppen mit insgesamt 20 türkischen älteren BewohnerInnen. Zur Strukturierung der Fokusgruppen setzten wir zwei partizipative methodische Zugänge ein, die die Sichtweisen der Teilnehmenden in den Mittelpunkt stellen: Die Nadelkarten-Methode (Ortmann 1999) und die Ballons- und Steine-Methode (Kumar 2006). Mit der Nadelkarten-Methode erfolgte die Erfassung der Aktionsradien und die Bewertung des Sozialraums. Diese Methode bot sich an, um individuell bedeutsame Orte innerhalb des Quartiers zu dokumentieren. Die Visualisierung der Angaben auf der Karte regt zugleich zur Diskussion über das Quartier und individuelle Nutzungsmuster an.

Die Ballons- und Steine-Methode wurde nachfolgend genutzt, um die Diskussion zu vertiefen. Einleitend wurde der Gruppe ein diskussionsevozierendes Szenario vorgestellt, an das sich eine Diskussion um positive und negative Aspekte des Quartiers und über Probleme und Bedarfe der Befragten anschloss. Die Ergebnisse wurden visualisiert, so dass alle Teilnehmenden stets einen Überblick über den Diskussionsverlauf und Kontrolle darüber hatten, dass ihre Aussagen richtig verstanden wurden sowie von anderen genannte Aspekte kommentieren und ergänzen konnten. Dazu wurden die Argumente der TeilnehmerInnen laufend auf Ballons (Positives), Steine (Negatives) und Wolken (Wünsche und Träume) notiert und für alle gut sichtbar oberhalb bzw. unterhalb einer horizontalen Linie befestigt.

In allen Fokusgruppen wurde kritisiert, dass gesundheitsförderliche Angebote im Quartier fehlen oder mit hohen Kosten (z. B. Schwimmbadeintritt) verbunden sind. Informationen über öffentliche Angebote oder Beratungsstellen erhielten die Teilnehmenden eher zufällig und über informelle Strukturen z. B. über NachbarInnen und Bekannte. Vor allem wohnortnahe oder im Wohnhaus angebotene Geselligkeitsveranstaltungen werden von den Teilnehmenden auch als Gelegenheit genutzt, Informationen auszutauschen.

Von den Teilnehmenden mit Migrationshintergrund wurde mehrfach der Wunsch nach muttersprachlichen Beratungsstellen geäußert. Die türkischen MigrantInnen nutzen im Beratungsfall oder im Kontakt mit Behörden häufig die Sprachkenntnisse ihrer Kinder und Enkel. Die russlanddeutschen Teilnehmenden, die seltener in der Nähe von Familienangehörigen lebten, waren stärker auf die Unterstützung von (russischsprachigen und informierten) MultiplikatorInnen angewiesen. Vor allem diese Gruppe berichtete von Ausgrenzungserfahrungen bei dem Besuch von Geselligkeitsangeboten, die vor allem von deutschen Teilnehmenden besucht werden. Dadurch entfällt für diese Gruppe ein wichtiger Zugang zu Informationen.

Im Folgenden werden wir beispielhaft genauer auf die Gruppe der türkischen MigrantInnen eingehen. Auch in dieser Gruppe wurden besondere Bedarfe und Probleme der Teilnehmenden deutlich, die zum Teil Anknüpfungspunkte für weitere partizipative Prozesse boten: So wurde von den beteiligten Frauen insbesondere der Wunsch nach einer Möglichkeit zu regelmäßigen Zusammenkünften im Märkischen Viertel geäußert. Tatsächlich hatte sich bereits bei der Sozialraumanalyse herausgestellt, dass es im Märkischen Viertel trotz des hohen Anteils an türkischen ZuwandererInnen nur einen türkischen Laden, aber keine Cafés oder kulturellen Treffpunkte für diese Zielgruppe gibt. Die Frauen in der Fokusgruppe kannten sich z. T. bereits länger und nutzten sporadisch auch außerhalb des Märkischen Viertels Geselligkeitsangebote, die jedoch mit langen Anfahrtswegen verbunden waren, die für die älteren und mobilitätseingeschränkteren von ihnen nur noch mit Schwierigkeiten zu bewältigen waren. Sie wünschten sich in ihrem Wohnquartier einen Ort, an dem sie sich regelmäßig treffen und z. B. gemeinsam Kaffee trinken sowie weitere Freizeitaktivitäten planen können.

Die Einrichtung, in der die Fokusgruppen stattfanden, gehört der Wohnungsbaugesellschaft, die Veranstaltungen dort werden von einem sozialen Träger organisiert. Das Forscherteam initiierte ein Treffen zwischen der Organisatorin der Einrichtung und den türkischen Frauen, bei dem diese ihre Interessen und Wünsche darlegen konnten. Die MitarbeiterInnen der Einrichtung standen einer stärkeren Öffnung für MigrantInnen ohnehin aufgeschlossen gegenüber, verfügten aber nicht über die Kapazitäten, um aktiv auf MigrantInnen zuzugehen. Die Haltung der Einrichtung und die klaren Vorstellungen der türkischen Migrantinnen führten bald zu einer Einigung über die wöchentliche Nutzung der Räume durch die Frauen, die dort seitdem regelmäßig selbstorganisierte Treffen veranstalten und die vorhandenen Ressourcen (z. B. Küche) nutzen.

Eine weitere Entwicklung war die Initiierung eines Computerkurses. Durch die Teilnahme an den Fokusgruppen hatten die MigrantInnen von einem bereits laufenden Computerkurs erfahren, der vom Netzwerk Märkisches Viertel für ältere Menschen in Kooperation mit einer Schule und ehrenamtlichen Lehrern organisiert wird. Da die türkischen Frauen ein großes Interesse zeigten, der bestehende Kurs jedoch bereits ausgelastet war, wurde von Netzwerkpartnern in Kooperation mit den Frauen ein weiterer Kurs organisiert. Hier zeigten sich Möglichkeiten und Grenzen der Partizipation noch einmal im Kleinen, wie das folgende Beispiel veranschaulicht: Die Frauen hatten angeregt, der Kurs solle nur bis Anfang Mai laufen, da viele ältere MigrantInnen den Sommer in der Türkei verbringen. Die Leiterin und die Organisatoren des Kurses bestanden aus organisatorischen Gründen jedoch auf einer Laufzeit bis Ende Juni. Tatsächlich wurde der Kurs zwar begeistert angenommen, aber wie vorhergesagt im Juni nur noch von zwei Teilnehmenden besucht. Dies ist ein Beispiel dafür, wie viele Facetten einerseits bei der Schaffung passender, zielgruppenspezifischer Angebote zu beachten sind, wie aber andererseits die gemeinsame Entwicklung von Angeboten helfen kann, solche Hürden zu nehmen. Allerdings erfordert es auch entsprechende Flexibilität von Anbietern, die aufgrund beschränkter zeitlicher, organisatorischer oder finanzieller Vorgaben nicht immer geleistet werden kann.

Es zeigt sich aber auch, dass Angebote wie der Computerkurs und die Möglichkeit, sich regelmäßig zu treffen, wiederum den Zugang zu weiteren Informationen und Unterstützung erleichtern, u. a. deshalb, weil nun wichtige Akteure im Quartier wissen, wie sie die MigrantInnen ansprechen können. So informierte eine Akteurin die Teilnehmenden über eine Veranstaltung zum Thema Gesundheitsförderung, die ein geriatrisches Krankenhaus im Quartier in türkischer Sprache angeboten hat und die daraufhin regen Zuspruch fand.

3. Partizipation als Antwort auf Wissensdefizite?

Bei der Diskussion der Ergebnisse der Phase 2 in den Gremien des Netzwerkes einige Monate später waren wichtige Erkenntnisse für die Netzwerkpartner, wie differenziert die Wünsche und Bedarfe der verschiedenen älteren Menschen im Märkischen Viertel sind, und dass sie ihre Wünsche und Bedarfe durchaus äußern, wenn sich jemand dafür interessiert. Für den Zugang hatte es sich bewährt, MultiplikatorInnen einzubeziehen – zu denen verschiedene Netzwerkmitglieder Kontakt haben -, insbesondere, wenn sonst schwer erreichbare Zielgruppen wie Ältere mit Migrationserfahrung erreicht werden sollen. Dem Forschungsteam kam nun die Aufgabe zu, Ideen einzubringen, Diskussionen über Wege zu einem kontinuierlichen Austausch zwischen Netzwerk und Zielgruppe anzustoßen und dabei auf Konsequenzen aufmerksam zu machen, jedoch nicht, Entscheidungen aufzudrängen oder Gruppen zu initiieren.

In den Mittelpunkt der Überlegungen rückte der Vorschlag, einen Beirat für das Netzwerk einzurichten. Damit hätte das Netzwerk einen Zugang zur Zielgruppe, und zugleich würde zumindest über VertreterInnen eine stärkere Beteiligung älterer Menschen am Netzwerk selbst ermöglicht. Vor der Ausarbeitung eines genaueren Konzeptes wurde auf einer Mitgliederversammlung die grundsätzliche Frage, ob das Netzwerk an einer Partizipation – was die Entscheidungsprozesse ja durchaus auch verkomplizieren kann – interessiert sei, diskutiert und von den NW-Mitgliedern bejaht. An das Forschungsteam wurde der Wunsch herangetragen, einen Entwurf für ein Beiratskonzept zu entwickeln.

Nach Diskussionen und Weiterentwicklungen im Vorstand wurde das Beiratskonzept auf einer Mitgliederversammlung beschlossen. Es sieht vor, dass zunächst vier bis sechs über 60jährige BewohnerInnen aus dem Märkischen Viertel, möglichst Angehörige unterschiedlicher Bewohnergruppen (Alteingesessene, ältere MigrantInnen, Russlanddeutsche etc.), das Netzwerk und seine Arbeits- und Projektgruppen bei der Entwicklung und Planung von Projekten und Kampagnen beraten und ihr Wissen über Bedarfe und Probleme der älteren BewohnerInnen einbringen. Der Beirat soll dazu beitragen, Versorgungslücken zu identifizieren, die Bekanntheit des Netzwerkes bei den SeniorInnen zu verbessern und zur Weiterentwicklung der Partizipation im MV beitragen[9]. Um geeignete Mitglieder für den Beirat zu gewinnen, sollten die Netzwerkpartner gut vernetzte SeniorInnen ansprechen, das Forschungsteam sollte die bestehenden Kontakte zu MultiplikatorInnen ebenfalls nutzen. Die Zusammenarbeit soll dem Konzept zufolge zunächst erprobt werden, vorgesehen sind regelmäßige Treffen von Beiratsmitgliedern mit dem Netzwerk-Vorstand als Diskussions-Arbeitsforum sowie projektbezogene Zusammenarbeit z. B. bei öffentlichen Veranstaltungen. Der Beirat sollte an Netzwerk-Mitgliederversammlungen sowie auf gegenseitigen Wunsch an Projekt- oder Arbeitsgruppen teilnehmen.

Als Beiratsmitglieder, die bei der nächsten Mitgliederversammlung offiziell eingesetzt wurden, konnten schließlich zunächst drei Seniorinnen gewonnen werden, die jeweils in ihren Communities gut verankert sind: eine türkische Migrantin, eine russlanddeutsche Spätaussiedlerin und eine deutsche Bewohnerin. Bereits in der ersten Mitgliederversammlung, an der sie als Beirat teilnahmen, brachten sie spezielle Anliegen wie z. B. den Hinweis auf fehlende Zebrastreifen ein, deren Bearbeitung dann organisiert wurde. In einem Interview, das die Forscherinnen etwa ein halbes Jahr später mit den Beiratsmitgliedern führten, beschrieben die Frauen ihre Funktion als Beirat als sinnvoll, stellten aber gleichzeitig fest: »Das muss sich noch entwickeln.« Probleme gab es beispielsweise beim Informationsfluss, der noch nicht zuverlässig geregelt war. Die »Kommunikationspunkte« seien ihnen teils unklar, auch weil nur einige Netzwerkmitglieder persönlich bekannt seien. Positiv bewerteten sie, dass ihre Anregung für einen Seniorenstadtplan bereits umgesetzt worden war, auch sei die Zusammenarbeit innerhalb des Beirats gut, z. B. unterstützten sie sich gegenseitig durch Übersetzungen bzw. Verständigung mit anderen Mietergruppen. Das Netzwerk wurde nach wie vor als wenig bekannt bei den älteren QuartiersbewohnerInnen eingeschätzt, hier sahen die Beirätinnen für sich selbst und das Netzwerk weiteren Handlungsbedarf, beispielsweise könnten sie sich vorstellen, eine eigene Beiratssprechstunde einzuführen.

Mit der Einsetzung des Beirates wurden die Partizipationsmöglichkeiten der älteren Menschen von der Stufe 3 »Information« auf die Stufe 4 »Anhörung«, punktuell vielleicht gar auf »Einbeziehung« gehoben (vgl. Abb. 1).

4. Diskussion: Wirkungen der Partizipation im Projekt

Partizipation war im Projekt einerseits als Methode auf der Forschungsebene bedeutsam, andererseits war sie Gegenstand der Analysen der Wirkungen der Netzwerkarbeit für die älteren Menschen.

Auf der Ebene der Zusammenarbeit von Netzwerk und Forschungsteam lässt sich die Partizipation zwischen Stufe 5 »Einbeziehung« und Stufe 6 »Mitbestimmung« schwankend einschätzen. Obwohl zunächst von den Forscherinnen nicht explizit so angelegt, gab es durch die vielfältigen gemeinsamen Diskussionen über die Forschungsergebnisse, das Setting und die Perspektiven des Netzwerkes einen gemeinsamen Prozess, der sowohl die Forschung als auch die Netzwerkarbeit befruchtete und veränderte. Dies zeigte sich u. a. an der Entstehung, Entwicklung und Umsetzung der Idee zu einem Beirat. Dennoch lassen sich rückblickend Potenziale für mehr Partizipation ausmachen, die wir nicht genutzt haben. So hätten wir bei einem Planungsworkshop mit dem Netzwerk zu Projektbeginn Fragen, Ziele und Indikatoren, also die Detailplanung des Forschungsprozesses tatsächlich gemeinsam vornehmen können. So wurde zwar alles besprochen und ggf. geändert, die Vorlagen kamen aber stets vom Forschungsteam. Ein solches Vorgehen war allerdings durch die Rahmenbedingungen erschwert: Arbeitsplan und Ziele mussten mit der Antragstellung festgelegt werden, Aufwandsentschädigungen für Aktivitäten der Netzwerkmitglieder konnten nicht gezahlt werden usw. Schwierig war aus unserer Sicht als Forscherinnen stets die Balance zwischen Einmischung, Parteinahme und letztlich kontraproduktivem Vorgeben einer Richtung. Hierüber wäre ein offener Austausch mit den Netzwerkakteuren möglicherweise produktiver gewesen als das laufende Reflektieren unter uns. Immerhin wurden dadurch Weiterentwicklungen in unserem Selbstverständnis als Forschende angestoßen. Die Unterschiedlichkeit der Perspektiven von uns als Forscherinnen und den Netzwerkmitgliedern als ihren jeweiligen Kontexten verpflichteten Akteuren lässt sich jedoch nicht aufheben, kann und sollte aber bei partizipativer Forschung thematisiert und fruchtbar gemacht werden.

Noch kritischer schätzen wir die Partizipation der alten Menschen selbst beim Forschungsprojekt ein. So ist es eine wichtige Voraussetzung für Partizipation, informiert zu sein. Dies gilt für auch in der Forschung, auf die die Älteren nur Einfluss nehmen können, wenn sie davon wissen. So hätten einige wenige ergänzende, aktivierende Fragen bei der Repräsentativerhebung möglicherweise einige QuartiersbewohnerInnen ermutigt, sich in den Forschungsprozess einzubringen. Mit den Fokusgruppen, der Nadelkarten- und Ballons- und Steine-Methode haben wir zwar recht offene Methoden der Erhebung eingesetzt. An der Konzeption des Forschungsprojektes und seiner Ziele waren die Älteren selbst jedoch nicht beteiligt. Bei vergleichbaren zukünftigen Projekten würden wir sehr viel mehr Zeit und Raum für die Zusammenarbeit mit den älteren Menschen und die Erhebung ihrer Sichtweisen einplanen. Die Nadelkartenmethode hat sich für die Fragestellung sehr bewährt, hätte aber ohne Weiteres Diskussionsstoff für eine ganze Fokusgruppe geboten. Mehrere Treffen mit den Teilnehmenden der Fokusgruppen und der Einsatz weiterer kreativer Methoden hätten dem Bedarf an Empowerment und der Unterschiedlichkeit der Teilnehmenden stärker Rechnung getragen.

Die Partizipation der Älteren an der Arbeit des Netzwerkes Märkisches Viertel hat sich im Forschungsprozess verändert. Durch den Beirat und neue Wege des Austauschs z. B. mit den türkischen älteren MigrantInnen ist es im Zuge des Projektes gelungen, ihnen mehr Gehör zu verschaffen. Die Entwicklung der türkischen Fokusgruppe zu einem regelmäßigen Frauentreff zeigt die weitreichenden Wirkungen und Erkenntnisse, mit denen solche Prozesse verbunden sein können.

Die Asymmetrie, die zwischen Anbietern und Zielgruppe, zwischen ForscherInnen und Beforschten besteht, lässt sich durch die partizipativen Prozesse nicht auflösen. Ein Machtgefälle bestand vor allem gegenüber den alten Menschen, also der Zielgruppe, weil sie sowohl gegenüber dem Forschungsteam als auch gegenüber dem Netzwerk wenige Einflussmöglichkeiten hatten. Der Beirat hat ihnen jedoch eine Stimme gegeben und ihre Position dadurch gestärkt, auch wenn er berufen wurde und dadurch letztlich nicht von der Basis legitimiert ist. Vom Ergebnis her betrachtet hat das Forschungsprojekt immerhin zu einer Sensibilisierung der Netzwerkmitglieder für die Belange der verschiedenen (sozial benachteiligten) älteren QuartiersbewohnerInnen beigetragen, deren Interessenvertretung durch den Beirat auch strukturell verankert wurde. Ob und wie sich der Beirat weiterhin als fester Akteur im Netzwerk etablieren kann und ob auf der Ebene der Partizipation der älteren Menschen im Netzwerk dauerhaft eine höhere Stufe der Partizipation als die der Anhörung erreicht wird, war bei Projektende noch nicht abzusehen.

5. Ausblick

Partizipation an Entscheidungsprozessen oder in der Forschung bringt es mit sich, dass sich Prozesse in unerwarteter Weise entwickeln können. Forschungsziele und Verläufe lassen sich in partizipativen Forschungsprozessen weniger präzise vorformulieren, weil sie von allen Beteiligten mit beeinflusst werden sollen. Auch Entscheidungsprozesse dauern länger und können komplizierter sein. Dafür sind sowohl entsprechende materielle Rahmenbedingungen, nicht zuletzt entsprechend gestützt durch die Forschungsförderung nötig als auch Offenheit, laufende Reflexion und Kompetenz auf Seiten der WissenschaftlerInnen. Dennoch lohnt Partizipation in der Forschung, auch und gerade wenn es um Gesundheitsförderung geht, bei der die komplexen Zusammenhänge zwischen Lebensverhältnissen und Gesundheitschancen beeinflusst werden sollen. Besonders wenn es um die Beteiligung von Menschen geht, die es nicht gewohnt sind, sich in Arbeitsgruppen und Diskussionen einzubringen, Texte zu formulieren und Aktivitäten zu planen, braucht es Zeit, Geduld und Kreativität. Die Projektergebnisse zeigen dennoch, dass Partizipation Prozesse anstoßen, Ergebnisse ermöglichen und sichtbar machen kann, die auf herkömmliche Weise nicht zu erzielen sind, auch wenn sie bestehende Machtverhältnisse nicht aushebeln.

Literatur

Antonovsky, Aaron (1997): Salutogenese. Zur Entmystifizierung der Gesundheit. Tübingen: dgvt-Verlag.

Arnstein, Sherry R. (1969): A Ladder of Citizen Participation. Journal of the American Institute of Planners, 35(4), 216-224. Online verfügbar unter http://lithgow-schmidt.dk/sherry-arnstein/ladder-of-citizen-participation.html, (22.2.2011).

BZgA – Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (2007): Kriterien guter Praxis in der Gesundheitsförderung bei sozial Benachteiligten, Gesundheitsförderung konkret, Band 5. Köln: BZgA.

Engelmann, Fabian & Anja Halkow (2008): Der Setting-Ansatz in der Gesundheitsförderung. Genealogie, Konzeption, Praxis, Evidenzbasierung. WZB discussion papers.Berlin.

Friedrich, Klaus (2001): Altengerechte Wohnumgebungen. In Antje Flade, Maria Limbourg & Bernhard Schlag (Hg.), Mobilität älterer Menschen (155-169). Opladen: Leske und Budrich.

Häfelinger, Michael, Thomas Lampert, Anke-Christine Saß & Thomas Ziese (2005): Armut, soziale Ungleichheit und Gesundheit. Expertise des Robert Koch-Instituts zum 2. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung. Geänd. Nachdr. Berlin: Robert Koch-Institut.

Heusinger, Josefine, Kerstin Kammerer, Maja Schuster & Birgit Wolter (2009): Netzwerkarbeit in der Großwohnsiedlung: Ein Beitrag zur Gesundheitsförderung im Alter? Prävention und Gesundheitsförderung, 4(3), 158-166.

Kumar, Somesh (2006): Methods for Community Participation. A Complete Guide for Practitioners. Bourton on Dunsmore: ITDG

Marbach, Jan H. (2005): Der Aktionsraum im höheren Lebensalter und Optionen der Netzwerkhilfe: Theoretische Konzepte und empirische Befunde. In Ulrich Otto & Petra Bauer (Hg.), Mit Netzwerken professionell zusammenarbeiten, Bd. 1 (515-551). Tübingen: dgvt-Verlag.

Ortmann, Norbert (1999): Die Stadtteilerkundung mit Schlüsselpersonen; Nadelmethode; Jugendkulturenkataster; Leitfaden-Interview mit Schlüsselpersonen. In Ulrich Deinet (Hg.), Sozialräumliche Jugendarbeit. Eine praxisbezogene Anleitung zur Konzeptentwicklung in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit (74-84). Opladen: Leske und Budrich.

v. Unger, Hella & Michael T. Wright (2010): Das Netzwerk für partizipative Gesundheitsforschung: Für einen Neubeginn der Aktionsforschung in Deutschland. In Michael T. Wright (Hg.), Partizipative Qualitätsentwicklung in der Gesundheitsförderung und Prävention (191-200). Bern: Huber.

v. Unger, Hella, Martina Block & Michael Wright (2007): Aktionsforschung im deutschsprachigen Raum. Zur Geschichte und Aktualität eines kontroversen Ansatzes aus Public Health Sicht. WZB discussion papers. Berlin.

Wolter, Birgit (2010): Altwerden in der Großwohnsiedlung: Unterstützung durch ein Akteursnetzwerk. In Raumforschung und Raumordnung (Zeitschrift), 68, 207-217

Wright, Michael & Hella v.Unger (2007): Stufen der Partizipation in der Gesundheitsförderung. Ein Modell zur Beurteilung von Beteiligung. In Infodienst für Gesundheitsförderung (7), hrsg. von Gesundheit Berlin, 4-5.

World Health Organisation (1946): Constitution, (http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/EN/constitution-en.pdf, deutsch www.admin.ch/ch/d/sr/0_810_1/, 9.5.2011)

World Health Organisation (1986): Ottawa Charter for Health Promotion, First International Conference on Health Promotion, Ottawa, 21 November 1986 – WHO/HPR/HEP/95.1 WHO, Genf (www.who.int/hpr/NPH/docs/ottawa_charter_hp.pdf, 22.2.2011)

Endnoten:

- [1]

-

Das Projekt wurde gefördert vom BMBF im Programm »Gesundheitsforschung: Forschung für den Menschen« Kennzeichen 01EL0710, Laufzeit: 2007-2010.

- [2]

-

»Gesundheit entsteht dort und wird dort gelebt, wo Menschen ihren Alltag verbringen, wo sie lernen, arbeiten, spielen und lieben.« (Übers. d. A.)

- [3]

-

Dazu trug wesentlich das im Jahr 2008 gegründete Netzwerk für Partizipative Gesundheitsforschung bei, durch dessen Vermittlung schon in seiner Gründungsphase am 11.2.2008 ein beratender Expertenworkshop mit Michael Wright und Birgit Böhm stattfand, dem wir wichtige Anregungen verdanken (Unger & Wright 2010).

- [4]

-

Eine vollständige Liste der Netzwerkpartner findet sich unter: www.netzwerkmv.de

- [5]

-

Zu weiteren Einzelheiten, Methoden und Ergebnissen des Projektes: Wolter 2010; Heusinger et al. 2009.

- [6]

-

Befragt wurden eine repräsentative Stichprobe von 1.000 BewohnerInnen des Märkischen Viertels im Alter 60+.

- [7]

-

Die Definition von »sozialer Benachteiligung« orientierte sich an den Kriterien der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, wonach unter anderem ein niedriges Einkommen, ein niedriger beruflicher Status, eine niedrige Bildung und schwierige Lebenslagen Indikatoren für soziale Benachteiligung sind (BZgA 2007).

- [8]

-

Diese TeilnehmerInnen werden im Folgenden als »Russlanddeutsche« bezeichnet, da sie sich mehrheitlich selbst so bezeichneten.

- [9]

-

Vgl. Konzept für die Einrichtung eines Beirates, unveröffentlicht, beschlossen auf der Mitgliederversammlung des Netzwerkes Märkisches Viertel im Juni 2009.