Über die Wirkmacht von Sprache im sonderpädagogischen Diskurs

Zusammenfassung

Die Wirkmacht der Sprache bestimmt den sonderpädagogischen Diskurs und seine Annäherung an das Phänomen 'Behinderung'. Mit Hilfe der psychoanalytischen Theorie nach Lacan und dem interaktionistischen Konstruktivismus nach Reich lässt sich jedoch zeigen, dass die Suche nach der Bestimmung dessen, was Behinderung ist, notwendigerweise scheitern muss, mischen sich doch in die symbolischen Bestimmungen immer wieder Elemente des Imaginären und des Realen, die sich einer eindeutigen Erfassung entziehen.

Die Erkenntnis, dass es sich beim Phänomen 'Behinderung' nicht um ein eindeutig beschreibbares handelt, mag als Chance für den sonderpädagogischen Diskurs begriffen werden ihre Machtstrukturen, hervorgerufen durch die Fixierung auf das Symbolische, zu reduzieren.

Schüsselwörter: Sonderpädagogik, Behinderung, Psychoanalyse, Konstruktivismus, Sprache, Macht

Summary

The power of the effect of language determines the discourse of special needs education and its approach towards the phenomenon of 'handicap'. With the help of the psychoanalytic theory of Lacan and the interactionist constructivism of Reich it may show, that the search for the certainty of what we call 'handicap' must fail, because the symbolic order is mixed with the imaginations and what Lacan calls the 'real register'. The knowledge that the phenomenon 'handicap' is not describable without ambiguity may contain a chance for the discourse of special needs education to reduce the structures of power, caused by the determination of the symbolic order.

Keywords: special needs education, handicap, psychoanalysis, constructivism, language, power

In einem 'Journal für Psychologie' mit sonderpädagogischen Themenstellungen und Diskussionsansätzen aufzuwarten, mag zunächst irritierend erscheinen.

Gleichwohl zeigt sich die Sonderpädagogik als Disziplin und Profession stark im medizinischen oder auch psychologischen Denken verwurzelt, was sich zunächst einmal im Wandel der Fachbezeichnungen (von der Heilpädagogik über die Medikopädagogik bis zur Sonder- oder auch Rehabilitationspädagogik) feststellen lässt (vgl. u.a. Möckel 1988). Weitere Parallelen lassen sich skizzieren:

Die Sonderpädagogik als Handlungswissenschaft zeichnet sich, ähnlich wie andere Humanwissenschaften (Medizin und Psychologie) durch eine gezielte Einflussnahme auf den Menschen aus und unterliegt damit einer erhöhten Verpflichtung zur ethischen Legitimation ihres professionellen Handelns. Die wissenschaftlichen Grundbegriffe bestimmen dabei nicht nur ihren Gegenstandsbereich, sonder auch den Verantwortungsbereich.

Ähnlich wie medizinische oder psychologische Theoriekonzeptionen zeigt sich auch im sonderpädagogischen Diskurs, dass seine Grundbegriffe nicht handlungsbezogen, sondern personen- bzw. merkmalsbezogen bestimmt werden. Während man beispielsweise in aktuellen Einführungen in die Erziehungswissenschaft auf Grundbegriffe stößt, die das pädagogischen Handeln näher kennzeichnen (z.B. Bildung, Erziehung, Sozialisation, Unterricht, Lernen, Diagnose, Beratung), nimmt in Einführungen in die Sonderpädagogik die Kennzeichnung einer speziellen Klientel ('Behinderte', 'Verhaltensgestörte' usw.) einen zentralen Stellenwert ein (vgl. u.a. Opp, Kulig, Puhr 2005).

Die Problematik einer solchen personen- oder merkmalsbezogenen sonderpädagogischen Gegenstandsbestimmung besteht darin, dass sie ihren 'Gegenstand' sonderanthropologisch zu bestimmen versuchen, um sich als eigenständige Disziplin von anderen Disziplinen abgrenzen zu können.

Genau an dieser Stelle setzt jedoch auch die Gefahr der Wirkmacht von Sprache ein.

These: Eine Beobachtertheorie des sonderpädagogischen Diskurses, die versucht sich dem Phänomen 'Behinderung' anzunähern und Interaktionsprozesse in den Fokus ihrer Betrachtung stellt, kann nicht auf der Ebene des Symbolischen verhaften, sondern muss die darin zirkulierenden Prozesse von Phantasmen und unbewussten Phantasien, von Angst und die Ablehnung des Anderen als Fremden, d.h. Elemente des Imaginären und Realen berücksichtigen, die ihrerseits subversiv die Begegnungssituation zwischen dem Eigenen und dem Anderen mitbestimmen.

Das Symbolische»Wenn A. als Schuljunge so mit Worten gespielt hatte, hatte er demnach eigentlich weniger nach der Wahrheit gesucht als vielmehr nach der Welt, wie sie sich in der Sprache zeigt. Sprache ist nicht Wahrheit, sondern reflektiert unser Dasein in der Welt. Mit Worten spielen bedeutet lediglich, die Funktionsweise des Geistes zu untersuchen, ein Teilchen der Welt so widerzuspiegeln, wie es vom Geist wahrgenommen wird. Und auch hier gilt, die Welt ist nicht die Summe der Dinge, die in ihr existieren. Sie ist ein unendlich komplexes Netzwerk von Beziehungen zwischen den Dingen. Genau wie die Worte erhalten die Dinge eine Bedeutung nur im Verhältnis zueinander« (Auster 2001, 221 f.).

Das öffentliche Sprechen und wissenschaftliche Schreiben prägt das gesellschaftliche und individuelle Bild über das Phänomen 'Behinderung' und konstruiert es gleichermaßen (vgl. Laubenstein 2008). Dabei legt der sonderpädagogische Diskurs verstärkt seinen Fokus auf das, was der französische Psychoanalytiker Jacques Lacan als das Symbolische bezeichnet hat, d.h. auf das komplexe Netz von Symbolen und Regeln, das unsere Sprache und unsere Kultur bildet, unsere Interaktionen bestimmt und diese sinnvoll werden lässt. »Die Verwendung des topologischen Begriffs des Symbolischen im Unterschied zu dem der Sprache oder des Sprechens lässt sich damit begründen, dass er Sprechen und Sprache umfasst. Lacan interessiert die Sprache als Artikulation, die nicht von einer vorgeordneten Präsenz bestimmt ist, sondern von der Differenz. Das Bild von der Sprache als einem aus Beziehung, Zwischenraum, Differenz gewirktem Gewebe steht im Hintergrund, wenn Lacan sagt: 'Die Sprache ist begreifbar nur als ein Netz, ein Geflecht über der Gesamtheit der Dinge.' Die für die Sprache konstitutive Bewegung der Differenz ist das Sprechen. Das Sprechen gibt die Sprache und gibt sich in die Sprache hinein auf. Die Bewegung der Differenz hat keinen Ort unter dem, was durch die Differenz ein 'ist' erhält. Die Bewegung der Differenz überträgt den Menschen in die von der Differenz gewirkte Wirklichkeit der Sprache; die Beziehung zum anderen lässt ihn in der durch eben diese Beziehung konstituierten Realität als Subjekt auftauchen, das niemals bei sich und mit sich selbst eins ist« (Müller 1983, 117).

In Anlehnung an die Lacansche Terminologie des Symbolischen ist es möglich die Struktur des Unbewussten mit derjenigen der Sprache zu vergleichen (vgl. Ruhs 1980). Auch zeichnet sich nach Lacan das System der Symbolischen Ordnung nicht durch Starrheit aus, schon allein dadurch nicht, da es Lacan ablehnt für einen Signifikanten eine fixierte Verbindung mit einem Signifikat zu bestimmen, wobei er hier auf der Grundlage von de Saussure ein arbiträres Verhältnis von Begriff und Lautbild annimmt. Lacan stellt jedoch die de Saussursche Theorie quasi auf den Kopf, wenn er eine Vorrangstellung des Signifikanten vor dem Signifikat annimmt (vgl. Widmer 1990).

Abb. 1: Die Stellung von Signifikant und Signifikat

Sprache, und damit das Sprechen über das Phänomen 'Behinderung' stellt sich als zentrales Medium des sonderpädagogischen Diskurses dar. Gleichwohl zeigt uns die Auseinandersetzung über Begrifflichkeiten (vgl. u.a. Fröhlich 1999; Gröschke 2000; Rödler 2000; Weisser 2004), dass sich das Phänomen 'Behinderung' einer vollständigen sprachlichen Erfassung entzieht. So konstatiert Weisser (2004, 46): »Die Sonderpädagogik ist in einer ständigen Revolte gegen die Sprache, die sie selbst hervorbringt. Im Zentrum dieser Revolte steht der Begriff der Behinderung, der sonderpädagogisches Wissen formt und mit dem Gesellschaft in die Disziplin Einzug erhält.« Begriffe bilden damit die Grundlagen der Erkenntnis, auch im Bezug auf die Annäherung an das Phänomen 'Behinderung'. Doch, so Gröschke (2000, 108), »die Rede von 'geistiger Behinderung', bzw. der Gebrauch des Begriffes der 'geistigen Behinderung' und seine jeweilige Bedeutung, ist … abhängig davon, wer unter welchen Bedingungen ihn mit welcher Intention gebraucht …« »Allerdings«, so bemerkt Gröschke, »kann es auch keine Wissenschaft der Unbegreiflichkeit geben und keine unbegriffliche Wissenschaft, auch keine Wissenschaft des Einzigartigen. Wenn Heilpädagogik Anspruch erhebt, (auch) Wissenschaft zu sein – Wissenschaft für Praxis – kommt sie ohne Begrifflichkeit nicht aus; auch wenn es ihr um die »Rettung der Phänomene« in der unverstellten Lebenswelt ihrer Adressaten zu tun ist, denn es gilt: »Die Rettung der Phänomene braucht den Beistand der Begriffe«« (ebd., 106). Gleichwohl erscheint hier, wie Fröhlich (1999, 93) bemerkt, die Problematik einer Tautologie, die eindeutig ist: »behindert ist wer behindert ist. Wir könnten auch sagen, behindert ist, wen wir behindert nennen. Damit wird ein gewisser Herrschaftsanspruch indirekt begründet. Behinderung ist etwas, was man sich nicht selbst wählt, sondern was einem zugesprochen wird.«

Oftmals verfestigt sich jedoch die scheinbare Sicherheit des Symbolischen zu Symbolisierungsleistungen, die im Zirkel der eigenen Beobachtung immer wieder ihren Meistersignifikanten (nach Lacan im 'Diskurs der Universität') oder ihre Wirklichkeit (nach Reich im 'Diskurs des Wissens') und damit ihre Realität konstruiert.

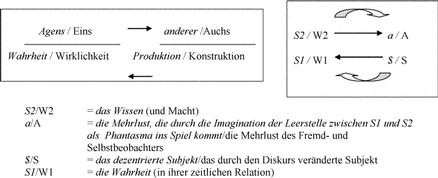

Abb. 2: Diskurs der Universität – psychoanalytisch nach Lacan / Diskurs des Wissens – interaktionistisch-konstruktivistisch nach Reich

Die Abfolge des Diskurses kann wie folgt gelesen werden:

W2 auf dem Platz des Einen zeigt sich als Agens. Übertragen auf den sonderpädagogischen Diskurs agiert hier das Wissen des sonderpädagogischen Diskurses über das Phänomen 'Behinderung' und richtet sich an die Auchs, d.h. die a/Anderen. Der sonderpädagogische Diskurs (und hier zeigt sich auf der Grundlage des Eins eine jeweils spezifische Beobachterperspektive, ob sich diese nun als humanistisch, materialistisch, phänomenologisch u.a. versteht) agiert demnach in seinem Begehren, sein Wissen über das Phänomen 'Behinderung' zu vermehren, was, nach Reich (1998b, 314), »zugleich seine Macht gegenüber anderen Subjekten als Beziehung ausdrückt.« D. h. das Wissen erscheint dem Subjekt (oder den Subjekten) am Ort der Konstruktion, das sich jedoch am Platz der Wirklichkeit in eine Wahrheit transformiert, die in ihrer Relativität oftmals erst dann erkannt wird, wenn ein weiteres Eins erscheint, das den Diskurs erneut zum Laufen bringt. »Das Sprechen – in wahren oder falschen Äußerungen, Fragen, Antworten oder Namen – ist nun zum notwendigen und unausweichlichen Medium des Begehrens geworden, zu jenem Ort, an dem Subjekt und Objekt gemeinsam und unter gegenseitigem Druck aufeinander zum Sein gelangen. (…) Und da die Sprache der Ort des Begehrens ist – der bedeutendste Mechanismus, durch den es hervorgebracht und verändert, aber auch vollständig gefoppt wird -, macht das Andere die Sprache zum Feld seines Handelns« (Bowie 1994, 79ff.).

Die Aussagen des sonderpädagogischen Diskurses bzgl. des Phänomens 'Behinderung' beruhen demnach nicht auf der Grundlage einer Objektivität, sondern auf seiner spezifischen Wahrheits- (oder Wirklichkeits)ideologie, die sich – bei restriktiver Lesung – zu einem Machtdiskurs transformiert, in dem sich die Abhängigkeit des behinderten Menschen vom Anderen steigert.

Eindeutige Begrifflichkeiten jedoch, so zeigt uns der Diskurs des Wissens nach interaktionistisch-konstruktivistischer Lesart, gibt es nicht. Begriffe wie 'Behinderung' vermögen die Komplexität der damit zusammenspielenden Lebenswirklichkeit nicht zu erfassen. Dies verdeutlichen umso mehr Aussagen Betroffener selbst: »Lüfte habe ich in himmlischer Offenheit durchquert, um Dir, lieber Leser, murrendes Leben zu goretexartiger Hülle werden zu lassen: Ärger und Not guter Liebesfähigkeit weichen zu machen, ist ohnegleichen langwierig, aber Uhus göttliches Wirken, Fatums unwiderstehliches Walten zeigen ufersgrünes, quellreines, fürstliches Gelingen, wenn wir es erkennen, ohne es erklären zu wollen. Ich kann mich nicht allein anziehen, nicht allein essen, nicht, nicht, nicht … Kurz: Ich kann nicht ohne Hilfe leben. Ich kann nicht allein auf die Straße. Tomis Küste war kalt für Ovid, den verbannten, nicht augusteischen Duftesentbehrer, Duftesverströmer, als er in Rom leben durfte. Duftesarm war auch meine Kindheit: Ich wurde für geistig behindert gehalten und konnte nur Sondereinrichtungen für geistig Behinderte besuchen, erst den Kindergarten, dann die Sonderschule. Igelexistenz war voller Finsternis, Tomis Fremdartigkeit karrte Glücklosigkeit in meines Gehirnes graues, dudenloses Existieren … Lernen konnte ich so nichts. Meine Mutter Versuche, mir durch Therapien zu helfen, schlugen fehl. Unentdeckt war ich hochintelligent, gehalten wurde ich für eine schwachsinnige Saga der Schöpfung. Bisamratten nagten an meinem Lebensmut, kalter Boreas (Nordwind im Gebiet des Ägäischen Meeres) wehte mir ins Gesicht, Metamorphosensehnsucht blieb ungestillt, bis dass eine Lehrerin entdeckte, dass ich lesen und schreiben konnte, wenn man mich stützte. Da war ich vierundzwanzig Jahre alt. Bist Du nun erstaunt, Realitätsseltenes glauben zu sollen?« (Rohde 2003, 57f.).

Im Diskurs der Sonderpädagogik findet sich damit die Suche nach einer symbolischen Ordnung und ein dieses strukturierende Gesetz, das Lacan mit seinem Begriff des 'Namen-des-Vaters', des 'Phallus' oder auch des 'phallischen Signifikanten' eingeführt hat, wobei es sich bei dieser Terminologie weniger um ein Synonym für das männliche Geschlechtsorgan handelt, als vielmehr um die Bezeichnung eines Grundprinzips der menschlichen Psyche. Da Lacan vom Symbolischen her denkt, bezeichnet Phallus zunächst einen Signifikanten, aber einen Signifikanten ohne Signifikat. Der Phallus als Signifikant ist von einer einzigartigen Materialität, sofern ihn die Beziehung der Differenz zu einem anderen Signifikant ausmacht. So trägt dieser nicht den Sinn in sich selbst, sondern erhält diesen in den Beziehungen, die durch seine Bewegung entstehen, wie etwa der 'entwendete Brief' in Edgar Alan Poes Erzählung. So wie der Signifikant besitzt auch der Brief keinen eigenen festen Ort, sondern erhält Bestand durch seinen Ortswechsel.

Gleichwohl sei auf die differenzierte Kritik am phallischen Signifikanten von Benjamin in ihrem Buch »Die Fesseln der Liebe« von 1993 hingewiesen, da mit dem Phallus gleichzeitig eine Polarisierung von Haben und Nicht-Haben eingeführt wird, wobei durch den Vater als Besitzer des Phallus Macht und Begehren repräsentiert wird. So zeigt sich in der Argumentation Benjamins der Beginn einer Geschlechterdiskussion, wie wir sie heute im sonderpädagogischen Diskurs beispielsweise bei Schildmann (2001) finden können.

Die Rückführung jedoch auf einen ersten Signifikanten als Ursprung demaskiert sich als Unmöglichkeit, da sich die Signifikanten alle nur im Zirkel der Unterscheidung voneinander abgrenzen. Gerade Menschen mit einer Behinderung sehen sich hierbei immer wieder der Definitionsmacht der Sprache unterworfen, die ihre Identität konstituiert. »Mich als 'Behinderten' anzusehen, habe ich 'gelernt' – und zwar gründlich! Da ich 'so geboren' wurde, wie andere vielleicht mit roten Haaren oder mit blauen Augen geboren wurden, habe ich mich niemals anders gefühlt, als andere Leute; als ganz und gar 'normal'. Doch diese anderen Leute erzählten mir immer wieder, ich sei 'behindert', darum nicht normal – und das sei schlimm! Und als sie es mir lange genug erzählt hatten, glaubte ich es ihnen. Schließlich waren sie in der Mehrzahl« (Saal 1994, 29).

Lacan hat in seiner Analyse des Symbolischen darauf hingewiesen, dass die Struktur des Unbewussten mit der Struktur der Sprache zu vergleichen ist (vgl. Ruhs 1980). Mit seiner Aussage: »Das Unbewusste ist immer der Diskurs des Anderen« verweist er darauf, dass das, was ich im Sprechen suche, immer die Antwort des Anderen ist. Bowie (1994, 79) formuliert: »Um vom anderen erkannt zu werden, spreche ich das, was war, nur aus im Blick auf das, was sein wird. Um ihn zu finden, rufe ich ihn bei einem Namen, den er, um mir zu antworten, übernehmen oder ablehnen muss.«

Hier verdeutlicht sich der Zusammenhang vom Symbolischen und Imaginären.

Das Imaginäre»Ich weiß nicht, was das Gesicht ist, das mich sieht, wenn ich ins Gesicht des Spiegels sehe; ich weiß nicht, welcher Greis da im Widerschein lauert, mit stummem und längst müdem Zorn. Langsam in meinem Schatten forsche ich mit der Hand meinen unsichtbaren Zügen nach. Einen Funken finde ich noch. Ich ahne nur mehr das Haar, das Asche ist oder noch immer Gold. Ich wiederhole, ich habe nur die nichtige Oberfläche der Dinge verloren. Von Milton stammt der Trost, und er ist wahr, aber ich denke an die Buchstaben und Rosen, denke: Wenn ich mein Gesicht sähe, wüsste ich, wer ich an diesem seltsamen Abend bin« (Borges 1999: Ein Blinder).

Gerade die neuzeitliche Anthropologie hat eine unermessliche Fülle von Spiegelflächen konstruiert, um den Menschen umfassend erklären zu können. Es ist heute eine mediale Inflation der Menschen-Bild-Herrschaft zu konstatieren, die sich Wunschträumen und Idealbildern vom Menschen und damit des Imaginären bedient (vgl. die Ästhetisierung des Körpers).

Es war Sartre (1991), der sich in seinem Werk »Das Sein und das Nichts« bereits mit der Dialektik des Sehens und Gesehen-Werdens explizit auseinandergesetzt hat, wobei er postuliert, dass das Gesehen-Werden durch den Anderen in einer 'Wahrheit' des Sehens des Anderen wurzelt. Solche 'Wahrheit' (interaktionistisch-konstruktivistisch präziser als 'Wirklichkeit' bezeichnet) findet sich in vielfältigen alltäglichen Begebenheiten, z.B. den Fenstern in einer Strasse, die mich anzublicken scheinen oder der Wald in seiner Finsternis, der in mir das Gefühl des Beobachtet-Werdens hervorruft. In der Dialektik Sartres wird sich der Mensch seiner Selbst bewusst, indem er erkennt, dass er gesehen wird, d.h. das Subjekt sieht sich, indem es sich als gesehen sieht. Die in diesen Prozess hineinspielende Verletzlichkeit des Leibes durch den fremden Blick veranschaulicht Sartre präzise in seinen Ausführungen zur Scham.

O’Neill (1986) spricht vom »Spiegelleib« des Menschen, da Ding- und Leibbewusstsein auf ein Selbstbewusstsein als Ort jeglicher Selbstgegebenheit rekurrieren. Blick, Stimme und Haut ermöglichen damit die Öffnung eines Raumes der imaginären Intersubjektivität, wie Kleinbach (1994) es herausgestellt hat. In diesem Kontext bietet es sich an, phänomenologische und psychoanalytische Ansätze in die Überlegungen mit einzubeziehen.

Tervooren (2002) macht darauf aufmerksam, dass das, was in unserer Zeit als 'behinderter Körper' definiert wird, sich als durch den jeweiligen historischen Kontext geformter zeigt. So verdeutlichen auch die Topoi einer Kulturgeschichte der Haut bei Benthien (2001), wie diese permanent gedeutet, semantisiert, desemantisiert, umkodiert, neutralisiert oder auch stilisiert und stigmatisiert wurde. Das Imaginäre erscheint bei Lacan als Kategorie, die sich durch »die Prävalenz der Beziehung zum Bild des Ähnlichen« (Laplanche/Pontalis 1992, 228) auf der Grundlage von Spiegelprozessen auszeichnet.

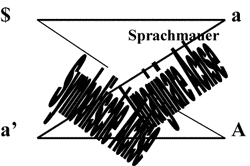

Abb. 3: Das Schema L nach Lacan

Die Erkenntnis des eigenen Ichs mit seiner gleichzeitigen Verkennung stellt nach Lacan das Charakteristikum des Spiegelstadiums dar und eröffnet dem Menschen darüber hinaus die Ebene der Imaginationen. Die Bildung des Ich durch den Spiegel, der dem kleinen Kind eine ideale Einheit seiner Gestalt vor Augen stellt, enthält die doppelte Täuschung, die darin liegt, dass das Bild nicht ein schon vorhandenes Ich abbildet, sondern ein ideales Ich vor-bildet, und dass es niemals mit dem identisch ist, der es sieht. »Der Spiegel ist damit nicht Bild des Ich, sondern 'Bildner der Ichfunktion'« (Meyer-Drawe 1993, 204).

Die Anstrengung, obwohl noch nicht laufen könnend, sich an einem Gegenstand hochziehend um dann einen Blick seines eigenen Spiegelbildes erhaschen zu können, verrät einen »libidinösen Dynamismus« (Lacan 1991, 63) des Menschen. Dieser Erkenntnisakt löst beim Kind eine Folgereaktion von Gesten aus, mit denen es sowohl in spielerischer Weise den Kontakt mit seinem eigenen Spiegelbild aufnimmt, aber auch mit Personen oder sogar Objekten, die sich neben ihm befinden. »Die jubilatorische Aufnahme seines Spiegelbildes durch ein Wesen, das noch eingetaucht ist in motorische Ohnmacht und Abhängigkeit von Pflege, wie es der Säugling in diesem infants-Stadium ist, wird von nun an – wie uns scheint – in einer exemplarischen Situation die symbolische Matrix darstellen, an der das Ich (je) in einer ursprünglichen Form sich niederschlägt, bevor es sich objektiviert in der Dialektik der Identifikation mit dem andern und bevor ihm die Sprache im Allgemeinen die Funktion eines Subjektes wiedergibt. (…) Aber von besonderer Wichtigkeit ist gerade, dass diese Form vor jeder gesellschaftlichen Determinierung die Instanz des Ich (moi) auf einer fiktiven Linie situiert, die das Individuum allein nie mehr auslöschen kann, oder vielmehr: die nur asymptotisch das Werden des Subjektes erreichen wird, wie erfolgreich immer die dialektischen Synthesen verlaufen mögen, durch die es, als Ich (je), seine Nichtübereinstimmung mit der eigenen Realität überwinden muss« (ebd., 64). In dem Moment, wo das Kind in den Spiegel schaut, erblickt es sich: sein bis dahin noch zerstückelter Körper erscheint ihm ganz, vollständig. In diesem kurzen Augenblick des sich Selbst-Erblickens erkennt sich das Kind als ein ursprüngliches Subjekt, ohne Fehler und Mängel. Dieses Bild der Vollständigkeit bezeichnet Lacan, in Anlehnung an die psychoanalytische Terminologie Freuds als Ideal-Ich, ein imaginiertes, utopisches Bild der eigenen Vollkommenheit, verbunden mit einem Gefühl des Erlebens der eigenen Omnipotenz. Dieses Gefühl der Vollständigkeit wird durch den Dritten (die Mutter oder einer primären Bezugsperson) in der Weise unterstützt, als dass dieser das Kind in seinem jubilatorischen Erleben ermutigt, sei es durch Worte, einem Lächeln oder nur allein durch seinen aufmunternden Blick. Durch das Begehren des Dritten, der das Kind anerkennt, welches sich in seinem Blick, in seiner Geste, in seinem Lächeln ausdrückt, »erkennt Lacan den Grund dafür, dass das Kind, wenn es sich im Spiegel erblickt, nicht seine Hilflosigkeit sieht, sondern seine Idealität … (…) Ein narzisstisches Band webt sich zwischen Mutter und Kind, auch eine Wechselseitigkeit, in der die gegenseitige Idealisierung das Abgründige des Alleinseins, das sich schon mit dem ersten Schrei manifestiert hat, vergessen lässt« (Widmer 1990, 33).

Das Subjekt zeigt sich demnach, auch zukünftig, in allererster Linie am Objekt interessiert, weil es glaubt, dieses könne seinen Mangel, den es am Andern der Sprache erfährt, decken, denn das Subjekt sieht im Spiegelstadium nicht einfach nur ein Bild von sich, sondern ein idealisiertes Bild, das von der Antizipation der Vollkommenheit und Mangellosigkeit getragen ist. Dieses Bild erweist sich als ein unerreichbares. Lediglich besteht die Möglichkeit einer asymptotischen Annäherung an dieses Ideal-Ich. Das Futurum II stellt auf dieser Grundlage die eigentliche Zeitform des Unbewussten für Lacan dar, da durch das Spiegelstadium bereits die Vollkommenheit des Kindes vor-gegenwärtig ist, noch nicht real vorhanden, jedoch präsent. »Das Subjekt entwirft sich als eines, das wird und es doch schon gewesen ist« (Lacan 1991, 63). Auch die Vergangenheit erschließt sich dem Subjekt nur in dem Maße, wie es Zukunft hat, wobei diese sich als imaginiert darstellt, bereits vorhanden und doch noch nicht realisiert. »Ohne Zukunftsentwurf bleibt die Vergangenheit uninteressant, hat das Subjekt keinen Anlass, an dem zu arbeiten, woran es steckengeblieben ist in seiner Geschichte« (ebd., 64). Dieser Spiegelprozess, durch den das Kind sein Ideal-Ich konstituiert, kann sowohl vor einem realen Spiegel ablaufen, aber auch durch den Blick des Anderen initiiert werden, in dem sich das Subjekt spiegeln kann. Der Spiegel dient der Konstruktion von Wirklichkeit, denn das Begehren von Kind und Anderem liegt auf der Ebene der Imagination.

Für den sonderpädagogischen Diskurs zeigt sich diese Frage- und Antwortkonstellation als entscheidend, da das Subjekt allein sich in seiner Konstitution als behindert nicht erkennen kann, so lange nicht vom Anderen her diese Frage nach dem Phänomen 'Behinderung' impliziert wäre. Die Situation des Spiegelns muss verstärkt Beachtung in einer zukünftigen Selbstkonzeptforschung behinderter Menschen finden, die heute im sonderpädagogischen Diskurs erst noch am Anfang steht (vgl. Hofmann 2001; Bretländer, Schildmann 2004; Orthmann 2006; Schultebraucks 2005; Schuppener 2005a, b). Für den sonderpädagogischen Diskurs und seine Praxis muss jedoch eine Ausweitung dieser Spiegelmomente über das Visuelle hinaus erfolgen, da mit den Prozess der Identitätsbildung, insbesondere für schwerbehinderte Menschen, zentral leibliche Wahrnehmungserfahrungen verbunden sind. Hier müssen phänomenologische Ansätze (vgl. u.a. Pfeffer 1988; Fornefeld 1991; Stinkes 1993; Dreher 1996; Rodenwaldt 1996; Dederich 1997; Gröschke 1997a, 1997b), psychoanalytische (vgl. u.a. Dolto 1988; Anzieu 1992; Eliacheff 1994) oder auch kulturgeschichtliche Überlegungen (vgl. u.a. Benthien 2001; Tervooren 2002) in den Diskurs über die Frage nach der Identität des Menschen einbezogen werden, die helfen, unsere Beobachterperspektive zu erweitern. Kritisch bleibt jedoch mit Wimmer (1982, 89) anzumerken: »Die Verkennung der Apriorität der Verkennungsstruktur des Ich, in der die existentielle und phänomenologische Vorstellung vom Körper befangen bleibt, indem sie trotz gegenteiliger Behauptung im Körperbewusstsein als ganzheitlichem Körpererleben die vitale Einheitlichkeit und Einmaligkeit des Subjekts zu erkennen glauben, diese Verkennung erlaubt es, im Körper den irreduziblen Seinsgaranten der Identität des Subjekts zu sehen. (…) Der Mythos eines natürlichen Körpers, der unterhalb seiner Entfremdung weiter existierte und den es zu befreien gelte, wäre demnach lediglich das idealisierte Spiegelbild des verdrängten Körpers. Seinen Wert verdankt er gerade denjenigen Mechanismen, die maßgeblich an seiner Ausgrenzung beteiligt sind bzw. waren und deren Arbeit er nun selbst praktiziert.« Dies impliziert die Einbeziehung des imaginären Registers in den sonderpädagogischen Wissenskanon, um so der Verkennungsstruktur des Ichs Rechnung zu tragen.

Das Reale»Das Reale, würde ich sagen, das ist das Geheimnis des sprechenden Körpers, das ist das Geheimnis des Unbewussten« (Lacan 1986, 141).

Das Reale erscheint in diesem Zusammenhang, da es das Symbolische und Imaginäre umspannt, diese Ordnungen jedoch immer wieder sukzessive subvertiert und sich seiner Erfassung entzieht. Es ist damit aus einer interaktionistisch-konstruktivistischen Beobachterperspektive (vgl. Reich 1998a, b), vom Begriff der Realität, die wir selbst konstruieren, zu differenzieren. Hinsichtlich einer konstruktivistischen Beobachterperspektive zeigt sich hier der Streitpunkt im Kontext des Realitätsbegriffs. Reich hebt in seinen Ausführungen »Zum Realitätsbegriff im Konstruktivismus« (2002, 1) hervor: »Ein wesentliches Problem, einer der wichtigsten Streitpunkte, liegt darin, dass wir zwar einerseits als Konstruktivisten behaupten, dass die Menschen die Erfinder ihrer Wirklichkeit sind, dass wir andererseits aber offenbar nicht alle Realität erfinden können.« D.h. neben den unterschiedlich bestehenden Möglichkeiten der Welterzeugung existiert so etwas wie eine Realität, die wir nicht konstruiert haben und die damit außerhalb unserer konstruktiven Mächtigkeit liegt, wie beispielsweise Naturkatastrophen, der Eintritt unvorhergesehener Ereignisse oder Erlebnisse, die von uns erst im Nachhinein symbolisch re/de/konstruiert und damit in den Kontext einer Vorhersehbarkeit transformiert werden. Auf der Grundlage einer interaktionistisch-konstruktivistischen Beobachterperspektive bietet es sich somit an, die Realität und Wirklichkeit, die sich als Konstruktionen des Menschen zeigen, zu differenzieren von dem, was sich als Reales zeigt und unabhängig von unseren Konstruktionen auf uns einzuwirken vermag (vgl. ebd…, 2).

Das Reale zeigt sich als die Konfrontation mit dem zunächst 'Nicht-Fassbaren'. Dieses 'Nicht-Fassbare' erweist sich gerade für den sonderpädagogischen Diskurs als bedeutendes Element, da Momente des Erstaunens, Erschreckens, u.U. auch des Ekels pädagogische Realität sind, die sich jedoch, bei Ausblendung des Realen, jeglicher Re/De/Konstruktion entziehen, gleichsam jedoch virulent die Beziehungskonstellation zwischen dem (Sonder-) pädagogen/der (Sonder-)pädagogin und dem Kind, Jugendlichen oder Erwachsenen mit einer Behinderung bestimmen. Irritation, Abwehr (vgl. Niedecken 1989), Verleugnung, Angst (vgl. Widmer 2004), Mitleid, Neid, aber auch Erschrecken, die andere Form des Genießens (vgl. Turinsky 2003) oder auch Behindertenfeindlichkeit (vgl. Rommelspacher 1999) verweisen auf die psychologische Dimension der Konfrontation mit dem Fremden und manifestieren sich als Momente, die man als 'Symptome' des Realen bezeichnen kann.

»Das Erscheinen dieses Realen ist beobachterrelativ. Je erfahrener und gebildeter wir sind, desto weniger kann es uns vielleicht überraschen, aber gefeit sind wir nie gegen Ereignisse von außen« (Reich 2002, 7). Das bedeutendste reale Phänomen im sonderpädagogischen Diskurs ist wohl das Phänomen 'Behinderung' selbst.

Mit der Anerkennung des Realen im sonderpädagogischen Diskurs kann verhindert werden, dass das Symbolische und das Imaginäre, soweit sie sich als Wahrheit behaupten wollen, das letzte Wort behalten.

Fazit«» … Ich sage ja nur, dass die Ära der Wissenschaft sich wahrscheinlich ihrem Ende nähert. Wir haben unser Ziel erreicht und das Ziel ist das Bewusstsein des langen Weges zu diesem Ziel. Wir haben uns dem Universum vorgestellt und das Universum hat sich uns jedenfalls nachdrücklich präsentiert. Vielleicht hat die Wissenschaft das Ende ihres Weges erreicht, vielleicht wissen wir schon alles, was sich zu wissen lohnt. Und wenn ich ›wir‹ sage, dann merk dir bitte, dass ich nicht nur uns beide meine, ich schließe alle anderen potentiellen Gehirne im ganzen Universum mit ein. Und in diesem Fall, und zu dieser Theorie neige ich derzeit, in diesem Fall leidet die Wirklichkeit an einer unheilbaren Namenlosigkeit. Wer bin ich?, fragt die Wirklichkeit. Aber niemand gibt eine Antwort. Niemand sieht uns oder hört uns. Wir sehen uns nur selber.«« (Gaarder 2000, 129).

Interaktion erweist sich im sonderpädagogischen Diskurs als zentrales Element, das zugleich eine wesentliche Kränkung unserer naiven Beobachtungsauffassung von Subjekt und Objekt darlegt, da die Interaktion immer symbolisch, imaginär und real zugleich zu reflektieren ist. Erst auf dieser Grundlage kann es gelingen, die Beziehungswirklichkeit und die Perspektiven der Lebenswelt neben den Objektivierungsversuchen der Wissenschaft zu erfassen. Das Symbolische zeigt sich hierbei als Re/Konstruktion von bewusster Wirklichkeit, verankert speziell im bildlichen und sprachlichen Ausdruck.

Die drei Ordnungen (interaktionistisch-konstruktivistisch als Beobachterpositionen), das Symbolische, das Imaginäre und das Reale, bestimmen – nach Lacan – die Lebenswirklichkeit des Menschen. Das Konstrukt der drei Beobachterpositionen Lacans stellt sich insofern als herausfordernd dar, weil es von uns ein zirkuläres Denken erfordert, das keine Eindeutigkeiten mehr liefert, allein dadurch, dass sich die drei Beobachterperspektiven nicht trennen lassen. Alle drei sind fest miteinander verwoben und lassen sich kaum einzeln betrachten. Insbesondere in seinem Spätwerk (Seminar XX) hat Lacan versucht die zusammenhängenden Strukturen der Beobachterpositionen durch den sogenannten Borromäischen Knoten darzustellen; drei Ringe, die nicht voneinander gelöst werden können, denn würde man einen entfernen, verlören auch die anderen beiden ihren Halt. Die Schwierigkeit dieser drei Positionen beinhaltet, dass sich zwei davon als außerhalb der Sprache liegend präsentieren und sich damit logischerweise ihrer verbalen Ausdrucksmöglichkeit entziehen. Charakteristikum des Imaginären und Realen ist es, dass man nichts über sie sagen kann, denn durch das Sprechen über das Imaginäre oder das Reale transformieren sich diese gleichsam in die Symbolische Ordnung. Den imaginären Anteil, der jedoch bei dem Prozess der Symbolisierung verloren geht, d.h. der beim 'Lesen' der Signifikantenkette hinzugefügt werden muss, bezeichnet Lacan als Objekt a. Das sich durch die Signifikation durch ein Subjekt konstituierende Objekt a stellt sich damit als Verlust oder, in seiner Verbindung mit dem Subjekt, als Phantasma dar.

Jedoch lassen sich Symbolisches, Imaginäres und Reales als Analyseinstrumentarium gebrauchen, sich dem Phänomen 'Behinderung' zu nähern.

Fassen wir noch einmal die Beobachterpositionen des Symbolischen, Imaginären und Realen auf der Grundlage einer interaktionistisch-konstruktivistischen Beobachtertheorie zusammen dann zeigt sich für den sonderpädagogischen Diskurs: Unsere Konstruktionen über das Phänomen 'Behinderung' verhaften primär im Symbolischen. Gleichwohl ermöglicht uns dieses, dass wir uns über das Phänomen selbst zu verständigen vermögen, es damit aber auch festschreiben und einer Definitionsmacht aussetzen. Auf der imaginären Ebene verweist uns das Phänomen 'Behinderung' auf unsere damit einhergehenden Vorstellungen, Wünsche und unser Begehren. In diesem Prozess sind sowohl wir als auch der Mensch mit einer Behinderung zirkulär verwoben, da beide um die Anerkennung des jeweils Anderen und unsere Konstruktion von Wirklichkeit(en) ringen. Das Reale verweist uns darauf, dass unsere Konstruktionen über das Phänomen 'Behinderung' notwendigerweise unvollständig bleiben müssen. Versuchen wir das Phänomen 'Behinderung' symbolisch durch Zeichen, Worte oder Begriffe zu erfassen, imaginär als Vorstellung zu konstruieren, zeigt uns das Reale, dass das Phänomen ein Staunen, ein Erschrecken in uns hervorzurufen vermag. In dieser Konfrontation mit dem mir Fremden liegt jedoch gleichzeitig das gefahrenvolle Moment der Abwertung, der Diskriminierung, der Stigmatisierung, der Verbannung des Fremden aus dem gesellschaftlichen Diskurs. Diese Verbannung ist verwoben in einen spezifisch kulturell-historischen Diskurs über die Etablierung einer Normalitätsvorstellung, der versucht, dieses Fremde zu erfassen und damit kontrollierbar zu machen. Hierein spielen Macht- und Gewaltverhältnisse, die sich auch als konstitutiv für den sonderpädagogischen Diskurs selbst zeigen.

Als Fazit der eingangs dargelegten These lassen sich folgende Punkte festhalten: Es zeigt sich, dass die Verhaftung auf eine vorwiegend symbolische Auseinandersetzung hinsichtlich des Phänomens 'Behinderung' sowohl das Imaginäre, als auch insbesondere das Reale in ihrer Beobachterposition vernachlässigen. Bezogen auf das Symbolische geht es hierbei nicht einfach darum, Begriffe zu verabschieden, aufzuheben oder diese zu neutralisieren, da alle uns vertrauten Begriffe und Sinnzusammenhänge bereits in ein kompliziertes System von Machtverhältnissen eingewoben sind (vgl. Foucault 1978), sondern um eine Dekonstruktion im Sinne Derridas und seinem Modell der 'différance', d.h. um eine Bedeutungsverschiebung, um die Unabschließbarkeit von Begrifflichkeiten und den Prozesscharakter jeglicher Bedeutung aufzuzeigen. Die Frage der Multiperspektivität, die sich in der Verschiebung und Dehnbarkeit von Grenzen zeigt, beschränkt sich nicht nur auf Begrifflichkeiten, sondern verweist uns gleichzeitig auf die Möglichkeit einer multiplen Subjektivität, die es dem Menschen ermöglicht, verschiedene Subjektpositionen zu besetzten: als Frau/Mann; behindert/nicht behindert; Lehrender/Lernender etc. (vgl. Tervooren 2003). Es sind gerade die anthropologischen Grundaussagen Lacans (mit der Anerkennung von Mängelhaftigkeit, Verletzbarkeit und Abhängigkeit), die es dem sonderpädagogischen Diskurs ermöglichen, Themen der Fremdheit, der Spaltung, der Differenz aus einem neuen Blick auf das Phänomen 'Behinderung' sehen zu können und so die Dimension des Realen im sonderpädagogischen Diskurs zu berücksichtigen.

Literatur

Anzieu, Didier (1992): Das Haut-Ich. Frankfurt/Main: Suhrkamp, 3. Aufl.

Auster, Paul (2001): Die Erfindung der Einsamkeit. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 5. Aufl.

Benjamin, Jessica (1993): Die Fesseln der Liebe – Psychoanalyse, Feminismus und das Problem der Macht. Frankfurt/Main: Fischer.

Benthien, Claudia (2001): Haut. Literaturgeschichte – Körperbilder – Grenzdiskurse. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 2. Aufl.

Borges, Jorge Luis (1999): Gedichte. München, Wien: Carl Hanser.

Bowie, Malcolm (1994): Lacan. Göttingen: Steidl.

Bretländer, Bettina & Ulrike Schildmann (2004): Geschlecht und Behinderung: Prozesse der Herstellung von Identität unter widersprüchlichen Lebensbedingungen. In Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete 3, 73. Jahrgang, 271-281.

Dederich, Markus (1997): Leiblichkeit und Lernen. In Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft 2, 20. Jahrgang, 29-44.

Dolto, Francoise (1988): Über das Begehren. Stuttgart: Klett-Cotta.

Dreher, Walter (1996): Denkspuren. Bildung von Menschen mit geistiger Behinderung. Basis einer integralen Pädagogik. Aachen: Mainz.

Eliacheff, Caroline (1994): Das Kind, das eine Katze sein wollte. Psychoanalytische Arbeit mit Säuglingen und Kleinkindern. München: Kunstmann.

Fornefeld, Barbara (1991): «Elementare Beziehung» und Selbstverwirklichung geistig Schwerstbehinderter in sozialer Integration – Reflexionen im Vorfeld einer leiborientierten Pädagogik. Aachen: Mainz, 2. Aufl.

Foucault, Michel (1978): Dispositive der Macht. Über Sexualität, Wissen und Wahrheit. Berlin: Merve.

Fröhlich, Andreas (1999): Personenkreis – eingekreist. In Gabriele Sturny-Bossart, Andreas Fröhlich & Christiane Büchner, Zukunft Heilpädagogik (91-99). Luzern: Edition SZH.

Gaarder, Jostein (2000): Maya oder Das Wunder des Lebens. München, Wien: Carl Hanser.

Gröschke, Dieter (1997a): Praxiskonzepte der Heilpädagogik. München, Basel: Ernst Reinhardt, 2. neubearb. Aufl.

Gröschke, Dieter (1997b): Das «Leibapriori» in der Heilpädagogik. Einige anthropologisch-pragmatische Aspekte des Grundphänomens Leiblichkeit. In Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete 3, 66. Jahrgang, 291-302.

Gröschke, Dieter (2000): Geistige Behinderung: Un-Begrifflichkeit oder Unbegreiflichkeit? In Heinrich Greving & Dieter Gröschke (Hrsg.), Geistige Behinderung – Reflexion zu einem Phantom. Ein interdisziplinärer Diskurs um einen Problembegriff (104-125). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Hofmann, Christiane (2001): Selbstkonzept und geistige Behinderung: Zum Stand der Forschung. In Zeitschrift für Heilpädagogik 8, 52. Jahrgang, 317-326.

Kleinbach, Karl-Heinz (1994): Zur ethischen Begründung einer Praxis der Geistigbehindertenpädagogik. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Lacan, Jacques (1986): Das Seminar von Jacques Lacan. Buch XX (1972-1973. Encore. Weinheim, Berlin: Quadriga.

Lacan, Jacques (1991): Schriften I. Weinheim, Berlin: Quadriga, 3. korr. Aufl.

Laplanche, Jean & Jean-Bertrand Pontalis (1992): Das Vokabular der Psychoanalyse. Frankfurt/Main: Suhrkamp, 11. Aufl.

Laubenstein, Désirée (2008): Sonderpädagogik und Konstruktivismus. Behinderung im Spiegel des Anderen, der Fremdheit, der Macht. Münster, New York, München, Berlin: Waxmann.

Meyer-Drawe, Käte (1993): Das Ich im Spiegel des Nicht-Ich. In Bildung und Erziehung 2, 46. Jahrgang, 195-205.

Möckel, Andreas (1988): Geschichte der Heilpädagogik. Stuttgart: Ernst Klett.

Müller, Hedwig (1983): Die Lehre vom Unbewussten und der Glaube an Gott. Ein Gespräch zwischen Psychoanalyse und Glauben – Jacques Lacan und Simone Weil. Düsseldorf: Patmos.

Niedecken, Dietmut (1989): Namenlos – Geistig Behinderte verstehen. München: Piper.

O’Neill, John (1986): Der Spiegelleib. Merleau-Ponty und Lacan zum frühkindlichem Verhältnis von Selbst und Anderem. In Alexandre Métraux & Bernhard Waldenfels (Hrsg.), Leibhaftige Vernunft – Spuren von Merleau-Pontys Denken (236-257). München: Wilhelm Fink.

Opp, Günther, Wolfram Kulig & Kirsten Puhr (2005): Einführung in die Sonderpädagogik. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

Orthmann, Dagmar (2006): Lebensentwürfe benachteiligter Jugendlicher. Theoretische Betrachtungen und Ergebnisse einer empirischen Untersuchung bei Mädchen mit Lernbehinderung. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Pfeffer, Wilhelm (1988): Förderung schwer geistig Behinderter. Eine Grundlegung. Würzburg: Edition Bentheim.

Reich, Kersten (1998a): Die Ordnung der Blicke. Perspektiven des interaktionistischen Konstruktivismus. Band I: Beobachtung und die Unschärfen der Erkenntnis. Neuwied: Luchterhand.

Reich, Kersten (1998b): Die Ordnung der Blicke. Perspektiven des interaktionistischen Konstruktivismus. Band II: Beziehungen und Lebenswelt. Neuwied: Luchterhand.

Reich, Kersten (2002): Zum Realitätsbegriff im Konstruktivismus. Köln: Universität zu Köln, 1-26. Unter: http://www.uni-koeln.de/ew-fak/konstrukt/texte/download/realitaetsbegriff.pdf.

Rodenwaldt, Heiko (1996): Grundlegende Gedanken zu einem phänomenologischen Ansatz in der Sonderpädagogik. Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft Nr. 5, 19. Jahrgang, 51-63.

Rödler, Peter (2000): »Geistig Behindert« – nicht wahr, aber wirklich. In Heinrich Greving & Dieter Gröschke (Hrsg.), Geistige Behinderung – Reflexion zu einem Phantom. Ein interdisziplinärer Diskurs um einen Problembegriff (179-200). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Rohde, Katja (2003): Ich Igelkind. Botschaften aus einer autistischen Welt. München: Nymphenburger, 3. Aufl.

Rommelspacher, Birgit (Hrsg.) (1999): Behindertenfeindlichkeit. Ausgrenzungen und Vereinnahmungen. Göttingen: Lamuv.

Ruhs, August (1980): Die Schrift der Seele. Eine Einführung in die Psychoanalyse nach Jacques Lacan. In Psyche, 34. Jahrgang, 885-909.

Saal, Fredi (1994): Leben kann man nur sich selber. Texte 1960-1994. Herausgegeben von Tarneden, Rudi. Düsseldorf: Verlag Selbstbestimmtes Leben.

Sartre, Jean-Pau (1991): Das Sein und das Nichts – Versuch einer phänomenologischen Ontologie. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1. Aufl. der Neuübersetzung.

Schildmann, Ulrike (Hrsg.) (2001): Normalität, Behinderung und Geschlecht. Ansätze und Perspektiven der Forschung. Opladen: Leske + Budrich.

Schultebraucks, Meinolf (2005): Selbstkonzepte körperbehinderter Menschen zum selbstbestimmten Leben. Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete 3, 74. Jahrgang, 218-231.

Schuppener, Saskia (2005a): Selbstkonzept und Kreativität von Menschen mit geistiger Behinderung. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Schuppener, Saskia (2005b): Selbstkonzept von Menschen mit geistiger Behinderung – Empirische Befunde und Implikationen für Praxis, Theorie und Forschung. Heilpädagogische Forschung 4, Band XXXI, 166-179.

Stinkes, Ursula (1993): Spuren eines Fremden in der Nähe – Das «geistigbehinderte» Kind aus phänomenologischer Sicht. Würzburg: Königshausen & Neumann.

Tervooren, Anja (2002): Freak-Shows und Körperinszenierungen. Kulturelle Konstruktionen von Behinderung. Behindertenpädagogik 2, 41. Jahrgang, 173-184.

Turinsky, Michael (2003): Das abscheuliche Genießen. Lacanianische Reflexionen über den Umgang mit Behinderung, Liebe und Sexualität. Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft 2, 26. Jahrgang, 14-29.

Weisser, Jan (2004): Solidarität, Differenz und Behinderung. Studien zum sonderpädagogischem Wissen. Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft 2, 27. Jahrgang, 44-53.

Widmer, Peter (1990): Subversion des Begehrens – Jacques Lacan oder Die zweite Revolution der Psychoanalyse. Frankfurt/Main: Fischer.

Widmer, Peter (2004): Angst. Erläuterungen zu Lacans Seminar X. Bielefeld: transcript.