Linie und Erkennen: Die Linie als Instrument sozialwissenschaftlicher Bildinterpretation

Zusammenfassung

Wir diskutieren in diesem Aufsatz die Linie hinsichtlich ihrer prinzipiellen Erkenntniskraft. Die Linie stellt sich dabei als eine formale Struktur heraus, die für den Zugang zur Semantik von zweidimensionalen Darstellungen entscheidend ist und von daher auch für eine rekonstruktive Methodologie der Bildinterpretation eine wichtige Funktion hat. Wie der Aufsatz zeigt, eröffnet sich dieser Zugang über die Linie insbesondere dadurch, dass diese der Schlüssel zur planimetrischen Komposition, d.h. zur Struktur des Bildes in der Fläche ist. Ihre forschungspraktische Anwendung wird aber oft von einem objektivistischen Denken verführt, das nach der einen richtigen (wahren) Linie bzw. Linienstruktur sucht – einem Denken, dem dieser Aufsatz vorbeugen möchte. Dagegen machen wir die Idee stark, Linien als Mittel des Erkennens im Sinne eines sehenden Sehens (sensu Imdahl) einzusetzen. Die Eigenlogik bildlicher Darstellungen lässt sich vor diesem Hintergrund als bildspezifisches, implizites Wissen formulieren, in welchem die Linie eine zentrale Rolle spielt. Mit dem hier vorgetragen Versuch, die Linie als Element von implizitem, alltäglichem Wissen zu explizieren, lässt sich ihre Anwendung bei der Bildinterpretation oder -analyse jenseits kunstgeschichtlicher Diskurse auch innerhalb einer sozialwissenschaftlichen Methodologie begründen, sofern eine solche an impliziten Verständigungsstandards ansetzt . Diese Überlegungen exemplifizieren wir am Ende an einem Werbebild – woraus sich deren praktischer Nutzen erschließt.

Schüsselwörter: qualitative Methoden, Bildinterpretation, Ikonik, dokumentarische Methode, Wissenssoziologie, Epistemologie, psychologische Grundlagenforschung

Summary

In this article we discuss the line in regard to its principle epistemic potential. Thereby the line turns out as a formal structure decisive for accessing the semantics of two-dimensional presentations and thus also has an important function for any reconstructive methodology of image interpretation. This access via the line, so we argue, is particularly opened by its being the key to the planimetric composition of an image, i.e., to understanding the structure of an image in the plane. In the actual research practice, applying lines is often misled by an objectivist epistemology that is searching for a right or true line or line structure – a thinking this article wants to guard against. In contrast, we support the idea to employ lines as media of knowing in the sense of what since Imdahl is called seeing seeing. Against this backdrop, the genuine logic of images can be conceived of as an image-specific implicit knowledge, in which the line assumes a pivotal function. With our attempt to explicate the line as an element of implicit, daily knowledge, its application in image interpretation can be based, beyond art-historical discourses, within a social sciences methodology, insofar such methodology starts from implicit standards of understanding. Our considerations are highly theoretical at first, but at the end of the article we exemplify them on the basis of a commercial image in order to demonstrate their practical yield.

Keywords: qualitative methods, interpretation of images, the iconic, documentary method, sociology of knowledge, epistemology, psychological basic research

0. Einleitung

Ein Blick auf den Diskurs besonders in den sozial- und geisteswissenschaftlichen Fächern legt nahe, dass das Bild gegenwärtig seine theoretische Unschuld verloren hat (vgl. Belting 2001; Bohnsack 2003; Knorr-Cetina 2001; Burri 2008; Krämer 2009). Es wird als Medium zur Verständigung, Sinnproduktion und -speicherung ernst genommen oder zumindest diskutiert. Theoretisch besonders weitreichend ist dabei das Argument, dass Sinnkonstitution im Medium Bild einer eigenen Logik folgt und dass diese Logik sich von jener der Sprache entscheidend abhebt. Am prominentesten wird diese Idee heute von Gottfried Boehm (1994, 2004, 2007) vertreten, der dabei v.a. von Max Imdahl (1994, 1996) inspiriert ist. Als Philosoph und Kunsthistoriker arbeitet Boehm seine Überlegungen zwar an künstlerischem Material heraus, der Focus liegt dabei aber nicht primär darauf, künstlerische Werke zu verstehen; vielmehr wird Kunst verwendet, um grundsätzliche Erkenntnisprobleme und -möglichkeiten zu diskutieren. Insofern sich diese Diskussionen nicht hermetisch auf Kunst beziehen, sind hier Anschlüsse für die Human- und Sozialwissenschaften möglich geworden. Unter Berücksichtigung der Anforderungen moderner sozialwissenschaftlicher Empirie hat zunächst Ralf Bohnsack (2003, 2009) Anleihen aus diesen von Kunsthistorikern geleisteten Vorüberlegungen genommen und sie methodologisch entwickelt. Als Folge können wir beobachten, dass diese Überlegungen nicht mehr auf die Kunst beschränkt bleiben, sondern auch auf die sozialwissenschaftliche Analyse populärkultureller und privater Bilder bzw. Fotos überspringen (u.a. Raab 2008; Breckner 2010; Wopfner 2012).

Der Übergang von der kunsthistorischen zur sozialwissenschaftlichen Auseinandersetzung ist bisher wenig diskutiert worden. Paradigmatisch macht es zunächst wohl einen beträchtlichen Unterschied aus, ob wir Kunst verstehen wollen oder soziale Prozesse. Die Brücke zwischen diesen beiden Bereichen stellt sich für uns folgendermaßen dar: Wir alle verfügen als Mitglieder kultureller Zusammenhänge prinzipiell über lebensweltliche ästhetische Kompetenzen (Bohnsack 2009, S. 11), d.h. es ist Ästhetisches in uns und unser Alltagshandeln beruht u.a. auf ästhetischen Prinzipien. Von daher interessieren wir uns für die ästhetischen Grundlagen von alltäglicher Darstellung und Kommunikation (letzteres in einem weiten, nicht nur sprachlichen Sinn) und vertreten dabei die These, dass wir über intuitive Kompetenzen im Bereich des ästhetischen Erfassens von Kulturobjektivationen verfügen, die ganz wesentlich sind für das Sinnverstehen. Einem Element dieses intuitiven ästhetischen Erfassens wenden wir uns in diesem Aufsatz fokussiert zu, nämlich der Linie. An ihr zeigen wir exemplarisch, wie ein theoretisches Konzept, das aus der Kunstgeschichte kommt (die semantische Tiefenstruktur von Bildern anhand von Linien aufzuschlüsseln, hat dort eine lange Tradition), ins Sozialwissenschaftliche gewendet und dort forschungspraktisch nutzbar gemacht werden kann.

1. Sinnkonstitution im Bild

Der common sense in Bezug auf die Bilder besteht zum einen darin, dass sie etwas (z.B. Personen, Berge, etc.) zeigen bzw. abbilden, zum anderen darin, dass sie sich selbst – als Bilder, als Werke – zeigen (vgl. Boehm 2007, S. 212), dass sie eben Bilder sind, d.h. einer von allen anderen Weltgegenständen – Personen, Bergen, etc. – ontologisch abgesetzten Kategorie angehören. In der Überlagerung dieser beiden Weisen des Zeigens (dass sie sich selber als Bilder und dass sie etwas zeigen) aber entziehen sie sich dem common sense. Hier entsteht genau jener Mehrwert, jene Möglichkeit des Erkennens, die über die Sprache hinausweist und bezüglich derer wir den Versuch unternehmen, doch einen sprachlichen Zugang dafür zu entwerfen, um das Bild in seinem Potential theoretisch weiter auszuloten.

Bilder zeichnen sich also durch eigene Prinzipien und Dynamiken – man kann auch sagen: durch eine eigene Autopoiesis – der Sinnerzeugung aus. Wir folgen hier u.a. Boehm (2007, S. 208), der unter der »Logik der Bilder« »eine ihnen eigentümliche, nur ihnen selbst abzulesende Weise, Sinn zu erzeugen« versteht. Mit Boehm arbeiten wir also mit der Prämisse, »dass Bilder unserer Sprache und dem Wissen Wichtiges hinzufügen, das nur auf diesem Weg zu erfahren ist« (Boehm 2007, S. 208). Bilder bieten also Möglichkeiten des Erkennens, die nicht unmittelbar von Sprache einzuholen sind und uns damit eine gewisse Anstrengung abverlangen.[1] Die Anstrengung besteht nicht zuletzt darin, den oben beschriebenen common sense zu transzendieren, der von der Überlagerung der beiden Weisen des Zeigens nicht weiß. Um die Eigenlogik, die nur durch einen Bruch mit dem common sense nachzuvollziehen ist, zu verdeutlichen, ziehen wir als Beispiel zunächst das Phänomen der Unschärfe oder, wie Boehm es auch nennt, der »Unbestimmtheit« in Bildern heran: Gegenständliche Bilder enthalten prinzipiell schärfere und weniger scharfe Segmente; im Impressionismus wird dieses Verhältnis auf die Seite der Unschärfe bzw. Unbestimmtheit hin verschoben.

Abb. 1: Claude Monet, Le jardin de l’artiste à Giverny (1900)

Auf Monets Bild (siehe Abb. 1) sehen wir Blumen, Bäume, im Hintergrund vermuten wir ein Haus. Dennoch weist kein einzelner Strich, kein einzelner Punkt, kein einzelner Farbfleck eine eindeutige Referenz zu einem wiedererkennbaren Sinnganzen, z.B. einer bestimmten Blume etc. auf. Ein Gewebe, eine Gemengelage, eine Textur aus Farbformen öffnet uns den Blick auf einen üppig blühenden Garten, dessen Bäume ein Dach aus Blättern bilden, auf das Spiel der Sonne in den Blättern der Bäume und auf das duftige Blütenmeer. Und doch ist der kurze Weg der eindeutigen Zuordenbarkeit einer Linie oder einer Farbfläche zu einem Baum, einem Blatt, etc. abgeschnitten. Das Bild hat eine liquide Struktur, es hat Spiel und die Wahrnehmung wird quasi in dieses Spiel eingebunden.

Dieses Spiel, diese Unbestimmtheit erzeugt im Impressionismus neue Möglichkeiten, eine neue Potentialität. Gerade weil sich die einzelnen Pinselstriche gleichsam in die Referenzlosigkeit zurückziehen, sind wir gezwungen, die Konstellation als Ganzes zu realisieren. Es sind unbestimmbar viele Möglichkeiten vorhanden, die in ihrer Gesamtheit aber wieder zu dem einen Bild, zu dem einen Garten führen. Es ist gerade die Unbestimmbarkeit bzw. Unschärfe, die die Erscheinungen ihres Objektcharakters entledigt und sie in ihrer Atmosphäre offenbart. Der Garten stellt sich auf diese Weise weniger in einer distinkten und analysierbaren Gegebenheit dar, sondern in seiner Stimmung, in die wir eintauchen können; eine sonnige, geschützte, friedlich-(wind)stille Stimmung.[2] Es »vollzieht sich mithin eine spannungsvolle Verschmelzung dessen, was wir sehen, mit dem, wie wir sehen« (Boehm 2007, S. 203). Weder ist es allein die Abbildung des Gartens, das Was, noch allein die Maltechnik, das Wie, sondern ihre Überlagerung, die den Mehrwert des Bildes – sein Spiel – ausmacht. Es handelt sich hier um eben jene Überlagerung von etwas zeigen und sich selbst – als Bild – zeigen, in der sich der semantische Möglichkeitsraum des Bildes rekonstruieren lässt. Unbestimmtheit oder Unschärfe sind damit eine mögliche Voraussetzung, einen »Überschuss an Sinn« zu erzeugen und »das Faktische in die Lage [zu] versetzen, sich zu zeigen und etwas zu zeigen« (Boehm 2007, S. 211).

Die Logik des Bildes, von der wir eingangs gesprochen haben, erschließt sich hier also durch ein Sehen in einer medialen Brechung. »Der sinngenerierende Akt vollzieht sich nicht nach dem Muster der Prädikation (S ist P), sondern nach dem anderen einer qualitativen Wahrnehmung dessen, was sich in der ikonischen Differenz [wir haben von Überlagerung gesprochen] zeigt« (Boehm 2007, S. 211). Sinnkonstitution vollzieht sich also nicht im Benennen, sondern im intuitiven (bzw. atheoretischen s.u.) Erkennen von formalen Strukturen – im obigen Bild: im Erkennen der Unmöglichkeit, einen Pinselstrich eineindeutig einem Darstellungselement zuzuordnen. In diesen Spielräumen, die von formalen Gestaltungselementen eröffnet werden, generiert sich der Sinn eines Bildes zu den Bedingungen von dessen Autopoiesis.

Max Imdahl – gleichermaßen Inspirationsquelle für Boehm wie auch für die dokumentarische Methode, die uns noch zentral beschäftigen wird – bezeichnet die Eigenlogik des Bildes, seine Autopoiesis, wie wir es genannt haben, als Ikonik und fasst das Anliegen, um das es uns bisher gegangen ist, folgendermaßen: »Der ikonischen Betrachtungsweise oder eben der Ikonik wird das Bild zugänglich als ein Phänomen, in welchem gegenständliches, wiedererkennendes Sehen und formales, sehendes Sehen sich ineinander vermitteln zur Anschauung einer höheren, die praktische Seherfahrung prinzipiell überbietenden Ordnung und Sinnkomplexität« (Imdahl, 1996a, S. 432). Imdahl bezeichnet also die Ebene, auf der wir das Bild als etwas wahrnehmen, das etwas zeigt, als »wiedererkennendes Sehen« und jene Ebene, auf der das Bild sich in seiner formalen Gegebenheit auch immer selbst zeigt, als »sehendes Sehen«. Auch bei ihm ist es eben die Vermittlung dieser beiden Ebenen »ineinander«, die die »praktische Seherfahrung«, also den unmittelbaren Verweis auf etwas Gezeigtes, übersteig(er)t und zu einer erweiterten Sinnerfahrung führt.

2. Die Linie als Element der Ikonik

Wir haben über die Unbestimmtheit bzw. Unschärfe von Bildern gehandelt, um das Denken auf die Syntax des Bildes als Träger für seine semantische Tiefenstruktur einzustellen. Auch die Linie ist eben diesem Bereich der formalen Gestaltung zuzuordnen, die für die Eigenlogik des Bildes, für die Ikonik eine zentrale Rolle spielt. Die Beschäftigung mit der Linie, z.B. mit zu bestehenden Bildern hinzugefügten oder -gedachten Linien als hermeneutisches Instrument, hat eine lange Tradition in der Kunstgeschichte, die wir hier nicht annähernd wiedergeben können. Eine von Denis Diderot beschriebene und von Rosenberg nach dieser Anleitung gezeichnete Kompositionslinie soll uns hier als Beispiel dienen (siehe Abb. 2).

Abb. 2: Joseph-Marie Vien, Der Heilige Dionysius predigt in Frankreich (1767), mit Einzeichnung der von Diderot beschriebenen Kompositionslinie durch Rosenberg (2010, S.79)

Die Qualität eines Gemäldes hängt für Diderot ganz wesentlich davon ab, ob eine Kompositionslinie das Auge des Betrachters auf angenehme Weise durch das Bild führt. Dazu muss sie großzügig angelegt sein und ohne Unterbrechung (vgl. Rosenberg 2010, S. 78; Diderot 1995, S. 95 und 269). Die Linie soll also helfen, den Akt des Betrachtens nachzuvollziehen, um zu einer sinnvollen Beschreibung eines Bildes zu gelangen. Ein explizierender Zugang zum Bild wird damit direkt über die praktische Betrachtung gesucht, die als sequentiell entworfen wird.[3] Wir werden in der zweiten Hälfte unseres Aufsatzes ebenfalls einen Schwenk zu einer praxeologischen Sichtweise unternehmen. Zunächst wenden wir uns jedoch einem anderen theoretischen Standort zu, der ebenfalls in der Kunstgeschichte seinen Ausgang genommen hat:

Das Bild kann nämlich nicht nur von seiner Rezeption her gedacht werden, sondern auch von seiner Entstehung und zwar als eine Handlungsspur, als ein Dokument von Handlung. Dieser Zugang korrespondiert nicht zufällig mit der wissenssoziologischen Auffassung, dass letztlich alle Kulturprodukte (Gebäude, Literatur, Gespräche, ...) als Dokumente einer Weltanschauung betrachtet werden können, der sie entspringen. Denn es ist Karl Mannheim, der Begründer der Wissenssoziologie, der hier den Kunsthistoriker Erwin Panofsky wesentlich beeinflusst und damit einen Wechsel in der Analyseeinstellung bzw. Erkenntnislogik der Kunstgeschichte vorbereitet hat (Mannheim 1964; Panofsky 1975; Bohnsack 2003). Es ist der Wechsel von Ikonographie – auch Diderot geht es um die Explikation des Bildes im Sinne einer Beschreibung dessen, Was zu sehen ist (s.o.) – zur Ikonologie und damit zur Frage, wie sich ein bestimmter Habitus, z.B. der bourgeoise oder der proletarische Habitus bzw. der Charakter einer bestimmten Epoche, z.B. der Renaissance, in einem Bild ausdrückt: Wie wird ein Paar Schuhe dargestellt, wie ist ein Torbogen konstruiert, wie baut sich ein Musikstück auf und welche Lebens- bzw. Alltagspraxis, welche Weltanschauung kommt darin zum Ausdruck? Der Fokus wird damit nicht nur weg vom Was der Darstellung, sondern auch weg vom Akt der Betrachtung geführt, dafür aber auf das Werk in seiner Gegebenheit gelenkt.

Den Dokumentcharakter von Kulturobjektivationen sprechen wir hier nicht zuletzt deswegen schon an, weil er für die praktische Diskussion wieder wichtig werden wird. Panofsky hat konsequenter Weise den Dokumentsinn einer Epoche nicht nur an Bildern abgehoben, sondern auch an anderen Kunstgattungen aus derselben Zeit, was wohl mit dazu führte, dass er sich mit der formalen Spezifik des Bildes nicht systematisch auseinandersetzte: Es genügte ihm sozusagen der – zugegeben epochale – Gedanke, dass jede kulturelle Erscheinung in einem Wie gegeben ist. Imdahl knüpft an diese Auffassung der Ikonologie an, transzendiert Panofsky aber insofern, als er sich der Spezifik des Bildes genauer annimmt. Das Bild in seiner ganz eigentümlichen medialen Gegebenheit ist der Ausgangspunkt für seine Überlegungen. Wenn man das Bild in seinem Dokumentcharakter ernst nimmt, muss man es konsequent in den Möglichkeiten seiner medialen Gegebenheit, d.h. in den Möglichkeiten ausloten, die für das Wie des Bildes in spezifischer Weise in Frage kommen. Damit ist der Weg zur Idee der Eigenlogik des Bildes, zur Ikonik, mit der wir eingestiegen sind, ideengeschichtlich ansatzweise rekonstruiert.

Im Zusammenhang mit Aspekten der Linie arbeitet Imdahl das Wesen der Ikonik sehr verdichtet und scharf aus. Unter Ikonik versteht Imdahl »eine solche Vermittlung von Sinn, die durch nichts Anderes zu ersetzen« und zu deren Vergegenwärtigung »eine spezifische ikonische Anschauung unerläßlich« ist (Imdahl 1994, S. 300). Die ikonische Bedeutung der Linie im speziellen veranschaulicht Imdahl an folgendem Beispiel (siehe Abb. 3), bei dem es nun allerdings nicht mehr um eine dem Bild hinzugefügte, sondern um eine konkrete, dem Bild immanente, im Bild selbst bereits original vorfindliche Linie geht.

Abb. 3: Norbert Kricke Zeichnung 76/30 und Raumplastik 1975/K VI (aus Imdahl 1994, S. 321-322)

Angesicht dieser beiden Werke von Kricke stellt Imdahl (1994, S. 300) die Frage, wie sich eine Zeichnung und eine Raumplastik unterscheiden. Er kommt zu dem Schluss, dass die »Anschauung im Falle der Plastik eine immer nur jeweilige sein kann, im Falle der Zeichnung dagegen eine einzige ist« (ebda., S. 322). Diese Feststellung ist letztlich sehr einfach. Die Veranschaulichung macht folgende Wesensmerkmale der Linie deutlich:

-

Die Linie ist nur in der Zweidimensionalität möglich und von daher spezifisch für die formale Organisation von Bildlichkeit.

-

Die Linie mag zwar sichtbare Spur einer (Hand)Bewegung sein (die einen Anfang und ein Ende hatte), als Gegebenheit in der Fläche allerdings ist sie nicht mehr sequentiell in einen Anfang und ein Ende, in näher oder ferner, konvex oder konkav aufzulösen. Sie ist simultan gegeben.

-

Im Gegensatz zur Raumplastik gibt es nur eine mögliche Anschauung.

Als ein Element der formalen Organisation von Bildlichkeit bietet die Linie einen Zugang zu einer weiteren ikonischen Differenz. Wie die eingangs behandelte Unbestimmbarkeit ist auch die Linie ein Wesensmerkmal von Bildern, das Unterschiede ermöglicht, die einen Unterschied in der Tiefensemantik des Bildes machen. Die Linie hat jedoch mehr Facetten und ist von daher auch als Instrument für den ikonischen Sinnüberschuss komplexer als die von uns eingangs behandelte Unschärferelation. Obwohl Spur einer zeitlich organsierten Geste, kann sie nicht mehr in eine chronologisch-sequentielle Ordnung gebracht werden; sie ist damit zentraler Beleg für die simultane Gegebenheit von Bildern. Der Umstand, dass die jeweilige Anschauung der Linie ihre einzig mögliche Anschauung ist, stützt das Argument, ihre spezifische Anordnung im Bild (die eben die einzig mögliche und nicht eine unter vielen ist) in ihrer syntaktischen Kraft ernst zu nehmen.

Ein weiteres Wesensmerkmal der Linie, das in den bisher dargestellten Aspekten mit angelegt ist, liegt in ihrem Potential zur Aufteilung eines Bildes in der Fläche. Imdahl (1996a, S. 424ff) arbeitet diesen Aspekt an seinem viel zitieren, fast schon klassisch zu nennenden Beispiel der Gefangennahme Christi heraus (siehe Abb. 4).

Abb. 4: Giotto, Gefangennahme Christi (um 1305), einmal ohne und einmal mit Feldlinie

Ikonographisch haben wir es hier mit der biblischen Szene zu tun, in der Judas Jesus küsst, um ihn als Person vor seinen Häschern erkennbar zu machen, ihn damit zu verraten und auszuliefern. Dabei hüllt der Mantel von Judas den Körper von Jesus fast ganz ein. Imdahl verbindet nun einen Stock (Knüppel) links oberhalb des Kopfes von Jesus mit dem zeigenden Arm eines Pharisäers, der sich rechts unterhalb des Kopfes von Judas befindet, mit einer Linie, die in einem markanten Knopf, der den Mantel des Pharisäers zusammenhält, endet. Man könnte sagen wir haben es hier mit einem Mittelding zwischen gedachter und konkreter Linie zu tun. Die Linie führt exakt durch den Blick der beiden Protagonisten. Obwohl viele Stöcke, Arme und Kleidungsdetails auf dem Bild sind, die man verbinden könnte, ist es doch diese Linie, die in der Lage ist, das Bild neu aufzuschlüsseln und so auch besser theoretisch zu fassen: Denn diese Linie » ... bezieht die verschiedenen Figuren und Figurengruppen auf sich und damit aufeinander, und sie bedingt maßgebend die Einheit der Komposition« (Imdahl 1996a, S. 433). D.h. alle Bildelemente werden in eben dieser Schräge zusammengehalten und es wird anschaulich, wie sich die Elemente zueinander verhalten, durch welches Verhältnis sie gekennzeichnet sind.

Die formale Stringenz der Komposition wird auf diese Weise sichtbar: Eine andere Zeigerichtung, das Fehlen des Knüppels, die Augenpartien an einer anderen Stelle, alles würde dazu führen, dass das Bild zufälliger, kontingenter würde. Ebenso sehen wir, dass die Komposition in der Gleichzeitigkeit der Bezogenheit der Elemente aufeinander gegeben ist. Dabei wird insbesondere klar, wie stark die Abwärtsbewegung des Blicks Jesu (bzw. die Aufwärtsbewegung des Blicks von Judas) von der Gesamtkomposition gestützt wird. Jesus ist größer und mit einem Nimbus um den Kopf. Das Blickgefälle markiert zudem und ganz besonders eine Überlegenheit Jesu gegenüber Judas. Diese steht jedoch in deutlichem Kontrast dazu, dass der Körper Jesu in der Umarmung nahezu gänzlich in Judas´ Mantel verschwindet. Damit ist eine Überlegenheit bei gleichzeitiger Unterlegenheit Jesu markiert. Eine derartige Gegensätzlichkeit, wie diese von Unterlegenheit und Überlegenheit ist nur im Bild simultan möglich. Imdahl spricht in diesem Zusammenhang von Übergegensätzlichkeit und hat damit wohl eine der wichtigsten Möglichkeiten ikonischer Logik benannt.

Wir sind den Spuren Imdahls in der Interpretation von Giottos Gefangennahme Christi so weit gefolgt, um das Potential der Strukturierung der Komposition in der Fläche durch die Verwendung von Feldlinien, wie sie auch bei Imdahl heißen, zu zeigen. Diese Erkenntniskraft der Linie ist für die sozialwissenschaftliche Interpretation von Bildern wahrscheinlich der wesentlichste Aspekt. Die Funktion, die der Identifikation von Linien in diesem Zusammenhang zukommt, liegt darin, sichtbar zu machen, ob das Bild durch sie als ein Sinnganzes zusammengehalten wird oder ob es kompositorisch ›zerfällt‹. Die Rekonstruktion der planimetrischen Komposition ist für die dokumentarische Methode der Bildinterpretation (Bohnsack 2009) nicht zuletzt aus diesem Grund ein zentrales Element. Sie stellt das wohl avancierteste Verfahren im Bereich der rekonstruktiven Methoden der Bildinterpretation dar und ist bisher auch am meisten rezipiert. Auch vor diesem Hintergrund ist es unser Anliegen, die Erkenntniskraft der Linie in weiteren Aspekten auszuloten – mit dem Ziel, die sozialwissenschaftliche Interpretationsarbeit möglichst scharf rekonstruieren und sie gegen andere Abstraktionsleistungen, die die Linie auch ermöglichen kann, abgrenzen zu können. Mit dieser Abgrenzung soll verhindert werden, dass die verschiedenen Formen der Abstraktion, die von der Linie möglich gemacht werden, miteinander verschwimmen.

Feldlinien sind als solche in aller Regel nicht schon ins Bild gezeichnet. Es gehört zur Arbeit des Interpreten bzw. der Interpretin, Aspekte der formalen Komposition zu erkennen und sie möglichst sparsam mit Feldlinien sichtbar zu machen. Was wir gerade behandelt haben, kann mit Mannheim auch als die konjunktive oder dokumentarische Seite der Linie bezeichnet werden, insofern damit der Interpretation ein Zugang zur Weltanschauung eines Milieus oder einer Epoche eröffnet wird. Diese konjunktive Seite der Linie ist Teil dessen, was Imdahl als Ikonik bezeichnet: »Die Ikonik sucht zu zeigen, daß das Bild die ihm historisch vorgegebenen und in es eingegangenen Wissensgüter exponiert in der Überzeugungskraft einer unmittelbar anschaulichen, das heißt ästhetischen Evidenz, die weder durch die bloße Wissensvermittlung historischer Umstände noch durch irgendwelche (fiktiven) Rückversetzungen in diese historischen Umstände einzuholen ist« (Imdahl, 1996b, S. 97).

Dem Wissensgut, das in Giottos Gefangennahme Christi (Abb. 4) exponiert wird, können wir uns über die eben dargelegte gleichzeitige Unter- und Überlegenheit Jesu bzw. über die Simultaneität seiner Menschlichkeit und Übermenschlichkeit annähern. Dies ist Ausdruck eines für die beginnende Renaissance epochentypischen Grundmotivs: »Auf der […] ikonologischen Verständigungsebene ist Giottos Darstellung offen auf das unmittelbare Miterleben des Beschauers« (Imdahl, 1996b, S. 85), ja sie ist geradezu auf das emotionale Miterleben des Betrachters hinorientiert, stellt »eine ganz der Einfühlung geöffnete Szene dar, […] ein[en] Appell an die Emotion des Bildbeschauers, an dessen durchaus nicht bewunderndes, admiratives, sondern miterlebendes, sympathetisches Verhalten in Mitangst und Mitleid« (ebda., S. 86). Damit sich der Betrachter mit den religiösen Protagonisten selbst identifizieren kann, ist deren Hinwendung zu Menschlichkeit, d.h. zu emotionaler Gestimmtheit und psychischer Verfügbarkeit wesentlich, so wie sie in der Gefangennahme Christi zur Darstellung gebracht wird. Bei Giotto wird ein emotionaler Augenblick eingefangen, in dem Jesus Gott und Mensch, überlegen und unterlegen zugleich ist und uns dieses doppelte Sein in der Darstellung seiner Leiblichkeit auch als verkörpertes Sein – als »weltliche Tatsächlichkeit« (Imdahl 1996b, S. 87), auf die sich die Renaissance eben stützen will – entgegentritt. Diese Darstellungsform bildet einen deutlichen Gegensatz zu jener des Mittelalters, in der die religiösen Figuren viel statischer, schon vermöge ihrer Frontalstellung zum Betrachter von anderen Figuren isolierter, d.h. nicht in emotionale Prozesse mit diesen involviert und frei von psychischer Regung erscheinen – noch als unberührbare, reine und statische Repräsentanten des Göttlichen.

Diese Neuorientierung der beginnenden Renaissance an Giottos Arenafresken herauszuarbeiten, dies insbesondere an der nun emotional gestimmten und für den Menschen verfügbaren Jesusfigur, gehört zu Imdahls großen kunsthistorischen Leistungen. Seine Analyse eröffnet damit den Zugang zur ästhetischen Vergegenwärtigung der Essenz der Weltanschauung, des konjunktiven Verstehens einer bestimmten Zeit, öffnet das Fenster zu einer Epoche.

3. Theoretisch-generalisierende versus konjunktive Erkenntniskraft der Linie

Ein weiteres Beispiel wird uns nun dazu dienen, die Feldlinie als Element des sehenden Sehens (so wie wir sie eben besprochen haben) mit der Linie auf dem Feld des wiedererkennenden Sehens zu kontrastieren; dabei werden weitere Abstraktionsleistungen der Linie deutlich.

Abb. 5: Max Imdahl, Schemazeichnung zu Giottos Kreuztragung (Imdahl 1996a, S. 437–438)

Es handelt sich um die Darstellung des unteren Teils eines Gewandes und des Bodens, auf dem die Figur, die dieses Gewand trägt, steht. Theoretische Aspekte der Linie, die wir bisher getrennt behandelt haben, fallen hier in einer konkreten Linienführung zusammen: »Einem wiedererkennenden, nur Gegenständliches wahrnehmenden Sehen erweisen sich diese Linien als Gewandsäume und als ein Anstieg des Erdbodens. Für ein sehendes Sehen sind sie dagegen zugleich und unabhängig vom Bedeuten ihrer gegenständlichen Trägerschaften Iterationswerte von gleichem Richtungsduktus« (Imdahl 1996a, S. 437–438). Die Linien sind also zugleich Elemente von Feldlinien, d.h. sie lassen sich dem sehenden Sehen zuordnen, und sie bezeichnen eindeutig ein Was, hier das Gewand bzw. den Boden, d.h. sie sind auch dem wiedererkennenden Sehen zuordenbar.

Auch die explizite, also im Bild vorhandene, d.h. nicht vom Interpreten als Feldlinie erst hinzugefügte Linie erschöpft sich nicht in der Referenz zu Gegenständlichem. Ganz im Gegenteil haben auch explizite Linien ein hohes Potential für Abstraktionsleistungen. Wenn sich dieses Potential aktualisiert, sprechen wir von der theoretischen Seite der Linie, während wir die Feldlinien als die a-theoretische Seite der Linie bezeichnen, d.h. als die implizite Seite, die wesentliche Aspekte des unmittelbaren, des konjunktiven Verstehens beinhaltet. Eine Diskussion des Potentials für Abstraktionsleistungen der Linie finden wir in der Philosophie gegenwärtig etwa bei Krämer (2010), die das das Bild als epistemologisches Werkzeug diskutiert, dies im Licht einer von ihr konstatierten umfassenden »epistemic rehabilitation af iconicity in the wake of the iconic turn« (Krämer 2009). Krämer geht es letztlich um ein ganz ähnliches Anliegen, wie jenes, das uns bisher beschäftigt hat: um die Konstitution von Erkenntnis im Ikonischen in seinen spezifischen Möglichkeiten. Dabei interessiert sie sich allerdings für eine andere Art des Erkennens, mit der wir uns in der Folge nun ein wenig beschäftigen. Die Gemeinsamkeit und der Unterschied dieser Arten des Erkennens soll uns Gelegenheit geben, das Prinzip Linie noch weiter auszuloten.

Das idealtypische Programm der Philosophie ist kein historisches, sie richtet sich nicht in erster Linie auf Einsichten, die von ihrer Idee her in bestimmten Epochen, Milieus, sozialen Einrichtungen oder Kulturen aufgehen (wie wir dies für die Gefangennahme Christi ausgeführt haben), es geht nicht um Fenster zu Epochen, sondern um überzeitlich gedachte Einsichten. Diese Art von Einsichten wird auch in den Formal- und Naturwissenschaften angezirkelt – sie alle sind nomothetisch, d.h. streben nach Gesetzen, die auch morgen noch wahr sind. Um uns mit dieser Diskussion auseinandersetzen zu können, ziehen wir nun Beispiele aus der Mathematik und der Geologie heran, in denen ebenfalls die Linie eine Hauptrolle spielt: das Nomogramm und die Landkarte.

Nomogramme sind graphische Darstellungen funktionaler Zusammenhänge zwischen mehreren veränderlichen Größen bzw. graphische Darstellungen logischer Zusammenhänge, die durch mathematische Formeln definiert sind:

Abb. 6: Rechenschieber

Das Prinzip des Nomogramms lässt sich am Rechenschieber – vielleicht dem einen oder der anderen noch bekannt – vergegenwärtigen. Der Rechenschieber ist ein verkörpertes, mechanisch umgesetztes Nomogramm. Im Alltag hatte er die Aufgabe eines Taschenrechners. Anders als dieser liegt er uns aber nicht als black box vor, die nur Ergebnisse ausspuckt. Wie schon der Name sagt, zeichnet das Nomogramm und damit auch der Rechenschieber das Gesetz. Es verbindet damit die abstrakte Formel mit ihren Konkretisierungen und erlaubt damit die Anschauung von Funktionalität.[4] Linien, ihre einzelnen Abschnitte und die darüber vollzogene Aufteilung von Flächen dienen hier als Scharnier zwischen abstrakter, generalisierter Idee und konkreter Umsetzung.

Auch die Landkarte verfolgt das Anliegen einer generalisierten Betrachtung: Sie ist eine zweidimensionale, verkleinerte und generalisierte Darstellung eines Abschnitts der Erdoberfläche. Generalisiert ist sie insofern, als sie den Anspruch hat, die Erdoberfläche jenseits von Raum (Perspektivität) und Zeit (Tageszeit, Jahreszeit) möglichst exakt zu beschreiben. Auch sie verbindet die prinzipielle, abstrakte Analyse, die prinzipiellen Aspekte der Landschaft mit der konkreten Nutzung dieser prinzipiellen Aspekte, z.B. beim Wandern. Linien sind ein Kernaspekt dieser Erkenntnisleistung als Höhenlinien, Wege und Straßen, Bäche, Flüsse und Grenzen. Sie macht dem Denken Zusammenhänge möglich, die in der Praxis oft sehr hilfreich sind.

Nomogramm und Landkarte sind den bisherigen Ausführungen zur Linie, die aus der Kunstgeschichte stammen, in folgendem Aspekt ähnlich: Die Fläche wird durch die Linie orientiert und zwar dadurch, dass die Relationen von oben und unten, links und rechts, die an sich unsere leibliche Wahrnehmung von Raum strukturieren, auf die Fläche übertragen werden. Auf diese Weise ist es möglich, dass topographische Beziehungen zu Strukturen für den Ausdruck von semantischem Gehalt werden (vgl. Krämer 2009). Nomogramme und Landkarten zeigen uns dieses ikonische Funktionsprinzip besonders deutlich auf.

Es gibt aber auch einen ganz wesentlichen Unterschied: Sowohl bei der Landkarte als auch beim Nomogramm geht es um einen kommunikativ-generalisierten Zugang zu Welt, um eine Form des Welterkennens, das sich an einem naturwissenschaftlichen Ideal orientiert, an einer Gültigkeit jenseits von Raum (Perspektivität), Zeit und existenziellen Bezügen, um ein Erkennen, das keine Spielräume kennt. Mannheim (1980, S. 211) stellt dieser Art des theoretischen, kommunikativ-generalisierten Erkennens das »konjunktive Erkennen« oder auch »a-theoretische« Erkennen gegenüber. Als Beispiel dient Mannheim (1980, S. 212) unter anderem die Landschaft in ihrer Gegenüberstellung zur Landkarte: »Denn die Landschaft ist ein Gegenstand, der prinzipiell nur perspektivisch erfassbar ist. Verschwindet die Perspektive, verschwindet die Landschaft. Wenn jemand Landschaft erfahren will, nimmt er sich nicht eine Landkarte vor, die ... eine Fiktion einer überstandortlichen Objektivität ist, sondern nimmt unumgänglich selbst einen Ort im Raume ein« (Mannheim 1980, S. 212). Es geht also um ein Erkennen, das dem Standort verbunden bleibt und das darüber hinaus jenen gemeinsam ist, die diesen Standort im Sinne existentieller Bezüge teilen.

Im Bild einer Landschaft, in dem ein derartig geteilter Bezugsrahmen zum Ausdruck kommt, hat also die Linie ihre Funktion in einer konjunktiven Abstraktion. Dieser Funktion steht die Funktion der Linie in der Landkarte gegenüber. Letztere liegt in einer überkonjunktiven Generalisierung. Es ist eben diese Form der Generalsierung, die sich von einer je spezifischen Weltanschauung löst und damit nicht mehr in einem gemeinsamen, konjunktiven Erleben verortet werden kann. Hingegen ist es ist genau diese standortgebundene Form des Erkennens, zu welchem die Feldlinien von Imdahl einen Schlüssel darstellen. Sie sind ein Instrument dafür, den raum-zeitlich gebundenen Weltbezug z.B. einer Epoche, einer Generation oder eines Milieus herauszuarbeiten. D.h. wir haben es mit der a-theoretischen, der konjunktiven Erkenntniskraft der Linie zu tun. Demgegenüber lässt sich an den Linien der Landkarte und des Nomogramms die kommunikativ-generalisierte oder auch theoretische Erkenntniskraft der Linie herausarbeiten.

4. Methodologische Implikationen

Es dürfte unmittelbar einleuchten, dass sich an der theoretischen bzw. überkonjunktiv-generalisierenden Seite der Linie, wie wir sie nun gezeigt haben, die Kategorien ›richtig‹ und ›falsch‹ begründet anlegen lassen. Das ist ein Aspekt von Linie, mit dem wir auch gewohnt sind zu arbeiten. So haben wir die Abstraktionsleistung der Linie in unserer schulischen Bildung eingeübt. Wenn nun Feldlinien bzw. der konjunktiv-abstrahierende Aspekt der Linie bei der Interpretation von Bildern für Erkenntnisse genutzt werden soll, kann uns dieses eingeübte Wissen um die Epistemologie der Linie nur allzu leicht in die Quere kommen. Wir suchen dann nach der richtigen Linie. Das kann insofern kontraproduktiv sein, weil es uns das sehende Sehen verstellt. Die Frage, welche von mehreren vorgeschlagenen und möglichen planimetrischen Linien nun denn die ›richtige‹ sei, wird oft in Bildinterpretationsworkshops diskutiert und stellt vielfach ein großes Verständnisrisiko in Bezug auf die Leistungsfähigkeit der Methode dar. Deswegen macht es Sinn, an dieser Stelle zu einem letzten erkenntnistheoretischen Exkurs auszuholen:

Sehendes Sehen erschöpft sich nicht in der Zuweisung von einfachen Wahrheitswerten (richtig/falsch), das Kriterium seines Gelingens ist vielmehr, ob es in der Lage ist, dem Bewusstsein etwas zu eröffnen. Dieses Eröffnen ist nie prinzipiell abgeschlossen (während ›richtig‹ und ›falsch‹ Endpunkte einer Auseinandersetzung darstellen), sondern kann sich mit jeder neuen sinn-haften Bezugnahme fortsetzen. Wir plädieren hier zwar für eine grundsätzliche Polysemie des Bildes (ebenso wie des Texts), aber unser Plädoyer ist doch kein relativistisches (in dem alle Feldlinien gleich gut gesetzt wären), sondern ein relationistisches, demzufolge Feldlinien danach bewertet werden können, wie weit sie dem sehenden Sehen dienen. Unserer Auffassung nach ist eine Komposition dann besser durch bestimmte Linien aufgeschlüsselt als durch andere, wenn uns diese Linien etwas sehen und dadurch schließlich auch formulieren lassen, was wir vorher nur gespürt haben, d.h. wenn sich mit einer Linie das sehende Sehen explizit machen lässt. Methodologisch gefasst eröffnet uns die Rekonstruktion der formalen Komposition dann den Zugang zur Weltanschauung bzw. zum Erfahrungsraum eines Milieus.[5]

Etwas bislang Implizites explizit werden zu lassen, heißt wörtlich, es zu entfalten (in beiden Worten steckt die lateinische plica, die Falte). Wir folgen hier einem rezenten und aus unserer Sicht vielversprechenden epistemologischen Vorschlag von Latour (z.B. 2002), den dieser im Rahmen seiner Akteur-Netzwerk-Theorie vorgebracht hat. Latours Vorschlag läuft im Wesentlichen darauf hinaus, zwischen dem konstruktivistisch-idealistischen Pol des ›Erfindens‹ und dem realistisch-objektivistischen Pol des ›Entdeckens‹ eine dritte Option einzuführen – eben das ›Entfalten‹. Damit werden die beiden wesentlichen erkenntnislogischen Fallen abendländischen Denkens vermieden: im ersten Fall, dem des Erfindens, besteht sie in einer bewusstseinsabsolutistischen Übertreibung – so als könnte die Interpretation alles tun, wozu sie Lust hat; der Irrtum der anderen Art besteht darin, die Position des Entdeckers abzublenden, d.h. dass die Bedeutung der ›Entdeckung‹ objektivistisch untertrieben wird, so »als käme es für eine aus sich selbst seiende >>Substanz<< oder Entität nicht darauf an, wann, wo und wie sie in ein Wissen eintritt und unter welchen …. Nachbarschaften sie … zirkuliert« (Sloterdijk 2004, S. 217).

Unserer Latour folgenden Auffassung nach wird eine Planimetrie also weder erfunden noch entdeckt, sondern entfaltet, und zwar auf Basis von Bildern, die für diese Entfaltung bereits Vorschläge machen, und durch jemanden, der oder die auf Grund seines oder ihres eigenen Standortes im Sein, seiner/ihrer Interessen etc. (das ist die Brücke zu Mannheims Denken bzw. zu einem relationistischen Denken), einen (oder mehrere) dieser Vorschläge in besonderer Weise artikuliert bzw. expliziert und letztlich durchsetzt. Durchsetzen bedeutet, andere in eine nachvollziehbare – und verkraftbare –Überraschung (in diesem Fall: des Sehens) hereinzuholen. Das heißt nicht, dass dies die einzige Möglichkeit ist, das Implizite des Bildes zu explizieren (seine Falte auszustreichen) und heißt genauso wenig, dass Planimetrie beliebig ist; denn die Realität des Bildes ist vorschlagsförmig verfasst und seine Planimetrie aufzuschlüsseln heißt, einen Vorschlag aufzugreifen oder daran anzusetzen, den das Bild macht. Die ›Wahrheit‹ einer Planimetrie ist also eine Weise des Entfaltens eines oder mehrerer im Bild angelegter Vorschläge. Der/die Interpret/in ist dabei weder Entdecker noch Erfinder, sondern spricht im Material angelegte Vorschläge aus.[6]

In Bezug auf die Linie als Element der Eigenlogik des Bildes haben wir nun folgendes rekonstruiert: Die Fläche wird durch die Linie orientiert. Dieses Prinzip macht das alltägliche Handeln mit Bildern möglich und ist damit auch Teil des alltagspraktischen Wissens. Wenn Linien auf der Ebene von kommunikativ-generalisiertem Wissen operieren (vgl. unsere Beispiele Rechenschieber und Landkarte), können wir überprüfen, ob sie richtig oder falsch gesetzt sind, ob die Aufteilung der Fläche durch ihre planimetrische Struktur die allgemein gültigen Prinzipien, die Gesetzesaussagen richtig oder falsch wiedergibt. Auch die Wahrnehmung von konjunktivem Sinn baut unter anderem auf das (implizite) Wissen um topographische Beziehungen, d.h. um die Formalstruktur von Bildern, auf. Der wesentlichste Unterschied zur Darstellung kommunikativ-generalisierter Wissensbestände ist, dass sich die Flächeneigenschaften, die das sehende Sehen wahrnimmt, nicht in derartiger Eindeutigkeit auflösen lassen.

Imdahls sehendes Sehen können wir nun verstehen als eine Rekonstruktion des impliziten Wissens, das im Alltag beim Umgang mit Bildern als handlungspraktisches Wissen zur Anwendung kommt. Für alles, was in der Fläche zur Darstellung kommt, benötigen wir dieses implizite Wissen. Wenn wir uns auf ein Bild einlassen, auf seine Stimmung, seine Ausdruckskraft, seinen Stil, dann nutzen wir dieses handlungspraktische Wissen um topographische Beziehungen. In aller Regel findet das unterhalb der Bewusstseinsschwelle statt. Auch für den erkennenden Zugriff auf ein Nomogramm nutzen wir dieses implizite Wissen; in diesem Zusammenhang lernen wir schon in der Schule, dass die Aufteilung der Fläche in Dimensionen von richtig und falsch zu fassen ist. Das Erlernen des Umgangs mit populärkulturellen und künstlerischen Bildern ist weit weniger institutionalisiert (und damit auch weit weniger formalisiert), dafür aber immanenter Bestandteil unserer außerschulischen Sozialisation.

Als Strukturprinzipien des Bildes sind Linien auch Strukturprinzipien des Handelns mit Bildern, ob wir selbst welche erstellen, bearbeiten, auswählen, professionell oder privat betrachten. Die Linie, die den Zusammenhang der Komposition in der Fläche verdeutlicht, ist wesentlicher Teil der Ikonik und als solcher Teil unseres impliziten Wissens. Es handelt sich um formale Strukturprinzipien für die Möglichkeit der Darstellung komplexer Sinnzusammenhänge – ähnlich wie beispielsweise Erzählung (oder Argumentation) formale Strukturprinzipien der Sprache sind, welche die Darstellung komplexer Sinnzusammenhänge möglich machen.

5. Beispiel

Was wir grundlagentheoretisch entfaltet haben, wollen wir nun zum Abschluss ins Methodische wenden. Bisher haben wir uns mit der Rekonstruktion von implizitem Wissen im Bereich der Ikonik beschäftigt. Als Grundlage von Verständigungsprozessen im Alltag ist dieses implizite Wissen auch Grundlage von rekonstruktiven Methoden, denn diese beruhen ganz wesentlich auf der Rekonstruktion alltäglicher Verständigung, deren Gelingen von Standards abhängt, die sich rekonstruktive Methoden zunutze machen (vgl. Przyborski 2004; Bohnsack 2005).

Mit der dokumentarischen Methode liegt ein rekonstruktiver Zugang vor, der bei eben diesen Standards ansetzt. Sie ermöglicht sowohl Bild- und Textinterpretation innerhalb eines Forschungsparadigmas zu verhandeln als auch der Besonderheit und der Eigenlogik des Bildes Rechnung zu tragen. Die Rekonstruktion der Planimetrie ist für letzteren Punkt v.a. aus zwei Gründen wesentlich. Zum einen liefert sie »eine dem Medium des Bildes bzw. des Bildhaften überhaupt angemessene Interpretation, da diese nicht durch die Interpretationen anderer Darstellungsgattungen (vor allem ein sprachlich-textliches Vorwissen um die abgebildeten Gegenständlichkeiten) vorgeprägt ist« (Bohnsack 2009, S. 40). Zum anderen lenkt sie »in ihrer systemischen Eigengesetzlichkeit die Analyseeinstellung auf die Totalität des im Bild Dargestellten« (ebda). Das Verhältnis von Schärfe und Unschärfe, die ebenso einen Zugang zur Eigengesetzlichkeit des Bildes ermöglicht, wurde bisher noch nicht im Rahmen der dokumentarischen Methode diskutiert, was wir jedoch an dieser Stelle vorschlagen und exemplifizieren wollen (vgl. Przyborski/Wohlrab-Sahr, 2013).

Das Beispiel stammt aus einem Forschungsprojekt[7], in dem es um das methodologische Anliegen geht, eben diese Standards der Verständigung im Medium Bild zu rekonstruieren. Dieses Anliegen wird anhand der inhaltlichen Fragestellung anvisiert, wie sich alltägliche und populärkulturelle Stilformen im Bereich von Mode und Kleidung ineinander vermitteln. Dazu haben wir Realgruppen gebeten, uns jeweils ein kommerzielles, populärkulturelles und ein privates Bild zur Verfügung zu stellen, die eine ähnlich Stimmung aufweisen, ähnlich toll, cool oder schön sind. Diskutieren wollen wir an dieser Stelle allerdings lediglich ein Bild, das von einer Gruppe, die aus zwei jungen, studierenden Paaren besteht, aus dem Universum der kommerziellen Bilder ausgewählt wurde.

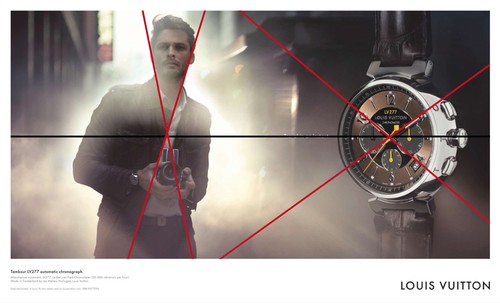

Bei dem Bild handelt sich um eine Printanzeige der Firma Louis Vuitton, die u.a. im ZEIT-Magazin, wo auch die Gruppe das Bild gefunden hat[8], veröffentlicht wurde (siehe Abb. 7). Wir haben dieses Bild als Interpretationsbeispiel aus der Fülle des Materials für diesen Aufsatz ausgewählt, da sich sein ikonischer Mehrwert insbesondere über jene beiden Dimensionen von Ikonizität vermittelt, denen wir uns bisher eingehend gewidmet haben: 1. die planimetrische Komposition, die sich durch Linien rekonstruieren lässt; und 2. das Verhältnis von Bestimmtheit und Unbestimmtheit. Wir betrachten das Bild auch im Sinne des Forschungsprojekts mit der Frage, welche stilistischen Möglichkeiten, welche Weltanschauung (im Sinne von Orientierungen) und welche Formen von Ästhetik sich darin dokumentieren und zu einem Möglichkeitsraum für die Projektion von Sehnsüchten und Dilemmata im Bereich von Identität und habitueller (Un-)Sicherheit verdichten (vgl. Przyborski in Vorbereitung).

Abb. 7: Werbebild für Chronometer (Louis Vuitton, 2010)

Wir beginnen mit der vor-ikonographischen Interpretation [9], in der wir uns in knapper Form sprachlich vergegenwärtigen, was auf der Basis einer vitalen Daseinserfahrung und jenseits narrativer Wissensbestände auf dem Bild dargestellt ist. Es zeigt einen Mann im Alter von 30-45 Jahren in der linken Bildhälfte und in der rechten Bildhälfte eine Armbanduhr, die im Vergleich zu dem Mann derart vergrößert ist, dass sie etwa gleich viel Platz wie dieser einnimmt. Das Bild hat eine weiße Rahmung, auf deren unterem Rand etwas geschrieben steht.

Im Hintergrund befinden sich die unteren Stockwerke von aneinandergereihten Gebäuden. Der Mann steht in der Gasse zwischen den beiden Häuserzeilen. Rechts hinter dem Mann sind geschlossene Holzfensterläden und eine strukturierte Fassade. Links sind eckige Säulen bzw. Streben in gleichem Abstand, darüber ein Stück glatte Fassade, ganz hinten ist senkrecht am Gebäude angebracht ein Teil eines schmalen Leuchtschildes. Die Zeichen auf der Reklame sind unscharf. Die Gebäude sind grau-braun, hinter dem Mann dringt Dampf, Nebel oder auch Smog hervor. Um den Mann bildet sich ein Lichtschein, die Lichtquelle ist hinter ihm.

Der Mann ist im Vordergrund der linken Bildhälfte etwa bis zum Schritt abgebildet. Er hält eine Fotokamera in der Hand. Die dunkelblonden, nicht ganz kurzen Haare fallen locker nach hinten. Er hat einen getrimmten Dreitagebart, trägt ein weißes Hemd, dessen obere zwei Knöpfe offen sind, darüber eine braune, schmale Lederjacke mit Hemdkragen und Patten. Seine Hose wird an der Hüfte von einem braunen Gürtel mit silberner, quadratischer Schnalle gehalten. Auf die Schnalle geprägt sind die Buchstaben V und L. Am linken Handgelenk trägt der Mann eine Uhr mit dunklem Ziffernblatt, silbernem Gehäuse und dunklem Armband.

Der Oberkörper des Mannes ist leicht nach rechts gedreht, die Schultern leicht nach rechts unten geneigt. Der Kopf ist gerade gehalten, sein Gesicht ist en face zur Kamera und er blickt in die Ferne. Die Augen sind offen, der Mund geschlossen, die Mundwinkel sind leicht nach unten gezogen. Die Arme sind angewinkelt und die Hände umfassen das Objektiv der Kamera. Die Kamera befindet sich auf diese Weise etwa zwischen Brust und Nabel.

Im Vordergrund der rechten Bildhälfte, auf dunklerem Hintergrund, ist die Uhr zu sehen. Ihr rundes Gehäuse ist in der Höhe des Bildes zentriert. Das Gehäuse ist leicht nach links gedreht und silberfarben. Die geraden Stunden sind als Zahlen markiert, die ungeraden als Striche. Diese silbernen Markierungen befinden sich auf einem bronzefarbenen Grund am äußeren Rand der Uhr. Zwischen den Markierungen für die 4. und 5. Stunde befindet sich eine Datumsanzeige. Innerhalb des bronzefarbenen Kreises ist das Ziffernblatt schwarz. In dessen oberen Bereich steht untereinander »LV 277 / LOUIS VUITTON / CHRONOMETER«. Zwei weitere Messkreise in anthrazit sind horizontal mittig jeweils rechts und links vom Mittelpunkt der Uhr platziert, darunter findet sich noch ein weiterer, kleinerer Messkreis. Der Sekundenzeiger ist gelb. Minuten- und Stundenzeiger sind schwarz-weiß und zeigen zehn Minuten nach zehn Uhr an. Der Sekundenzeiger steht bei 37, die Datumsanzeige auf »00«.

Im Bild steht direkt links neben der Uhr geschrieben »Travel in an instant«. Die Schrift ist mittig zum Ziffernblatt der Uhr platziert und entspricht etwa der Schriftgröße der Schrift auf dem Ziffernblatt. Die Schrift ist weiß und ohne Serifen. Im unteren weißen Rand mit der linken äußeren Bildkante beginnend, steht linksbündig geschrieben: »Tambour LV 277 automatic chronograph, Manufacture movement, LV277 caliber, certified Chromometer (36.000 vibrations per hour), Made in Switzerland by Les Ateliers Horlogers Louis Vuitton, Sold exclusively in Louis Vuitton stores and on louisvuitton.com 866 VUITTON«. Rechtsbündig, mit der rechten äußeren Bildkante abschließend, steht zudem »LOUIS VUITTON«.

Die ikonische Interpretation beginnen wir mit der Bestimmung von scharfen und unscharfen Elementen im Bild. Besonders scharf ist die Uhr: Gehäuse, Ziffernblatt, Zeiger und Rädchen sind bis ins kleinste Detail präzise auszumachen. Das Uhrband ist im Vergleich etwas weniger scharf. Das schärfste Detail an der Abbildung des Mannes ist das silberne Gehäuse der Uhr, die er trägt, gefolgt von der Kamera in seinen Händen. Alle drei technischen Geräte im Bild sind mithin herausgehoben scharf.

Etwas weniger scharf ist der Mann. Ausgesprochen unscharf bzw. dunstig sind die Häuserfluchten und der Lichtschein. Die technischen Gegenstände erhalten damit einen deutlichen Objektcharakter. Sie zeigen sich in ihrer Gegenständlichkeit als abgegrenzte einzelne Dinge, auf die wir uns beziehen können. Die urbane Kulisse und der Lichtkegel umgeben den Mann und geben ihm eine Aura, ebenso gibt der Mann in der urbanen, morgendlichen Situation den Geräten einen Rahmen, eine Stimmung. D.h. die unscharfen Elemente umgeben die scharfen Objekte mit einer Stimmung, sie stimmen die Objekte.[10]

Unser Entwurf einer Rekonstruktion einer planimetrischen Gesamtstruktur beinhaltet vier Linien (siehe Abb. 8, rote Linien).

Abb. 8: Werbebild für Chronometer (Louis Vuitton, 2010) mit von uns eingezeichneten Feldlinien

Eine Linie verläuft entlang der Kante des linken Jackenteils und gerade an der rechten Halsseite des Mannes entlang.[11] Eine zweite verläuft entlang am rechten Jackenteil und auf der anderen, d.h. der linken Halsseite des Mannes. Die Linien kreuzen einander in der Mitte der Brust des Mannes. In den vom Kreuz gebildeten spitzen Winkeln finden sich Elemente, die einander in gewisser Weise entsprechen bzw. die einander reflektieren: oben das Gesicht mit aufmerksamen Blick und unten die Kamera als erweiterte und konservierende Funktion des Blicks.

Die Verlängerungen des Minuten- und Stundenzeigers der Uhr bilden ein ähnliches Kreuz und auch hier kommt es zu Reflexionen bzw. Ähnlichkeitsverhältnissen von oben und unten bzw. links und rechts Die Mittelpunkte der beiden Kreuze lassen sich durch eine Linie verbinden, die horizontal quer durch das Bild, mittig durch das Ziffernblatt, über den Slogan und wiederum durch die Mitte der Brust des Mannes verläuft. Sie ist zugleich die Mittellinie und – dieser Aspekt soll auch erwähnt werden, obwohl wir uns in diesem Aufsatz nicht mit Perspektivität beschäftigen – die Horizontlinie.

Die Rekonstruktion des Wie der Darstellung unterstützt folgende Explikation: Mann und Uhr sind einander nicht nur größenmäßig gleich gesetzt, sondern auch planimetrisch parallel strukturiert. Mann und Uhr reflektieren aufeinander bzw. lässt sich fast formulieren: der Mann ist die Uhr und die Uhr ist der Mann. Exakt auf der Höhe der Mittellinie findet sich ein ganz zarter, weißer, serifenloser Schriftzug – »Travel in an instant«, »Reise in einem Augenblick« –, der planimetrisch die Verbindung zwischen Mann und Uhr noch unterstreicht.

In der ikonografischen Interpretation beschäftigen wir uns nun mit jenen Aspekten, die wir aus dem narrativen Wissen schöpfen können. Es gilt hier zunächst, die Szene an sich begrifflich zu fassen, um dann das diesbezügliche Wissen aus der Stilgeschichte (Panofsky 1975) auszuloten. Die Umgebungsparameter, wie die Leuchtreklame, die eher schmale Gasse zwischen den Häuserfronten und der Rollladen lassen auf eine urbane Umgebung, einen Innenstadtbereich schließen; die Lichtverhältnisse, die Menschenleere und der geschlossene Laden auf den frühen Morgen; die Kamera schließlich weist den Mann als Fotografen aus. Entsprechend kann man den ernsten, wachen Blick in die Ferne als der Motivsuche geschuldet einordnen. Der Kleidungsstil ist hochpreisig-leger und ungebrochen männlich – ebenso wie das Styling mit Bart und kurzem, gepflegtem Haar. Die Kamera verweist auf die späten 1940er bzw. beginnenden 1950er Jahre, die Szene selbst aber auf gegenwärtige Street style-Fotographen. Die Situation lässt sich in stereotypisierender Weise als eine Momentaufnahme eines jungen, kosmopolitischen, gepflegten Mannes klassifizieren, der beim Fotografieren in einer Stadt aufmerksam-entspannt auf den perfekten Augenblick im Morgenlicht konzentriert ist.

Die ikonisch-ikonologische Interpretation verdichtet die Rekonstruktion der einzelnen Aspekte: Kompositorisch haben wir es mit zwei Bildern zu tun, dem Bild eines Mannes und dem Bild einer Uhr. Das Bild zerfällt also in zwei Hälften (was auch erklärt, warum beide Hälften auch eigenständig auf jeweils einer Magazinseite funktionieren) und doch werden sie zusammengehalten. Zum einen geschieht dies durch die strukturidentische planimetrische Komposition: Der Mann wie auch die Uhr sind jeweils durch ein Kreuz strukturiert. Die zwei Kreuze als planimetrische Grundstrukturen befinden sich nebeneinander. Sowohl innerhalb der Kreuze als auch von einem Kreuz zum anderen finden sich subtile Spiegelungseffekte. Zum anderen sind die beiden Bildhälften durch die Mittel- bzw. Horizontlinie miteinander verbunden. Schließlich sind die beiden Bildhälften durch die unscharfen Komponenten des Bildhintergrundes, den Lichtschein und die verschwommenen Fassaden miteinander verbunden.

Es sind also zwei Bilder, die durch die Wiederholung der Kreuzstruktur in einem reflexiven Verhältnis stehen und damit zugleich ein Bild sind – eine Übergegensätzlichkeit (Imdahl 1994, S. 312; Bohnsack 2009, S. 36), die nur im Bild möglich ist. Die parallele planimetrische Komposition durch das Kreuz, die sowohl die Darstellung des Mannes als auch die der Uhr strukturiert, legt nahe, dass man es mit Entsprechungen zu tun hat: Die Uhr ist (wie) der Mann und der Mann ist (wie) die Uhr. Sie sind Reflexionen voneinander.

Die Übergegensätzlichkeit, die darin liegt, dass wir es zugleich mit zwei Bildern und einem Bild zu tun haben, wobei hierfür besonders die Reflexions- bzw. Spiegelungseffekte relevant sind, lässt sich homolog auch auf anderen Ebenen finden – wenngleich nicht mit derselben Augenfälligkeit: Das Bild trägt Merkmale, als wäre es von einem Spiegelbild des Mannes aufgenommen. Dieser Eindruck ergibt sich u.a. durch das Linsenflimmern (die bunten Punkte im Lichtschein), das besonders bei älteren Kameras (so wie sie der Mann in der Hand hält) auftritt, ebenso wie durch die Perspektivität (wir haben es mit einer leichten Untersicht zu tun, wie sie entsteht, wenn man die Kamera – wie der abgebildete Mann – hüfthoch hält). An dieser Stelle wird der/die Betrachtende ganz deutlich in das Spiel von Spiegelung und Reflexion eingebunden. Er/sie ist in der Position des sich selbst fotografierenden Fotografen, spiegelt sich in dem, was er/sie sieht.

Im Verhältnis von Bestimmtheit (Schärfe) und Unbestimmtheit (Unschärfe) zeigt sich dieses Strukturprinzip erneut: Der Mann steht der Uhr auf Grund seiner im Vergleich dazu relativen Unschärfe nicht so sehr als etwas Eigenständiges entgegen, sondern verleiht ihr durch die Unbestimmtheit seiner Darstellung vielmehr ihre Atmosphäre. Die Relation von Mann (Subjekt) und Uhr (Objekt) funktioniert aber auch in umgekehrter Weise: Während wir durch die unbestimmte Gestaltung des Mannes ihm nahe sind, in seinen Moment der Konzentration eintauchen können, wird die Uhr durch die Bestimmtheit ihrer Darstellung bis ins letzte Detail in ihrer Objekthaftigkeit unterstrichen. In Bezug auf sie sind wir wesentlich mehr analytische BeobachterInnen als in Bezug auf den Mann. Bedeutung gewinnt dieser Gegenstand aber erst als Teil des Mannes, als Einheit mit ihm. Der Mann gibt der Uhr die Stimmung, aber gleichzeitig trägt er die Uhr und nimmt ihre objekthafte Stimmung auf: sie ist an seiner Hand – gemeinsam mit der Kamera - die am schärfsten fokussierte Stelle der linken Bildhälfte.

Was heißt es nun, dass der Mann (wie) die Uhr und die Uhr (wie) der Mann ist, dass er der Uhr die Bedeutungstotalität der Stimmung verleiht und die Uhr als Teil dieser Szene Bedeutung gewinnt jenseits ihrer Bedeutung als Gerät zur Zeitmessung? Und um welche Stimmung, um welchen Bedeutungshorizont geht es hier?

Die detaillierte Analyse des ikonographischen Spiels eröffnet ein interessantes Spannungsverhältnis: Zweifelsfrei handelt es sich um eine urbane Kulisse. Das vorspringende Gesims in der oberen Bildmitte mutet ein wenig asiatisch an, vielleicht auch die undeutlichen Buchstaben der Leuchtschrift, die Holzrollläden finden sich bisweilen in italienischen Städten und Neon-Leuchtreklame mutet immer ein wenig amerikanisch an. Alles könnte sich ebenso in einer oberitalienischen Kleinstadt ebenso wie in (China-Town) jeder beliebigen Metropole befinden. D.h. architektonisch betrachtet könnte die Szene überall sein. Die Häuserflucht zitiert alle Städte dieser Welt. Sie ist herausgehoben aus einem bestimmten Ort, ein Ort ohne Ort.

Modisch und stilistisch passt der Mann in die Zeit, aus der die Kamera stammt: eine Hasselblad 1600 F, die 1948 lanciert wurde und die mit ihrem modularen Design, das den Austausch von Objektiven, Suchern und Filmmagazinen erlaubt, für ihre Zeit revolutionär war. Ein Dreitagebart, wie ihn der Mann trägt, wäre in den 40er Jahren vielleicht bei Expeditionen möglich, im städtischen Alltag, ganz im Gegensatz zu heute, eher unkonventionell gewesen. Die schmale, aber nicht taillierte, sondern eher gerade geschnittene Jacke mit weißem, offenem Hemd darunter erinnert zudem an die Beat-Generation der 50er Jahre. Aber auch gegenwärtiger Zeitgeist dokumentiert sich in der Inszenierung des Mannes, und zwar der des (derzeit trendigen) Street style-Fotografen im urbanen Raum, der seine Motive auch jenseits des professionellen Milieus sucht, aus dem Studio ausbricht und seine Inspiration auf der Straße findet. Über diese doppelte Verzeitlichung ist die Szene auch aus einer bestimmten Zeit herausgehoben.

Der wache, aufmerksam-konzentrierte Blick in die Ferne, ebenso wie das strahlende Licht und der in die Handlung des Fotografierens eingebundene Körper verweisen auf den Moment für das perfekte Foto – im doppelten Sinn. Jeden Augenblick kann der Fotograf sein Motiv im besten Licht der Morgensonne ausgemacht haben und es einfangen. Ebenso befindet sich der fotografierende, mithin sich in einer Handlung befindliche Mann in eben diesem Augenblick genau in der Mitte der Häuserschlucht, durch die das Licht fällt und nahezu frontal zur Kamera. Er ist nicht als ein Posierender in Szene gesetzt, vielmehr geht er ganz in der Aufmerksamkeit auf seine Umgebung auf. Er ist selbst im Moment, in einem flow, in dem es kein Zeiterleben mehr gibt, er im Augenblick aufgeht, aus der Zeit herausgehoben ist, keinem Zeitpunkt zugeordnet werden kann.[12]

Eine Steigerung erfährt dieser Aspekt durch das Hervortreten der Figur aus dem Licht, ein Stilelement, das wir aus religiösen Darstellungen kennen, wenn Figuren ein übernatürlicher Charakter verliehen werden soll, z.B. bei der Erscheinung von Heiligen, der Auferstehung Christi, oder dem Jüngsten Gericht. Hollywood benutzt dieses Stilelement ebenfalls für diese Anmutung, z.B. beim Auftreffen von Aliens auf der Erde oder für die Landung von Zeitreisenden.[13]

Stilistisch verstärkt wird der Effekt des Scheinens bzw. Strahlens durch das Linsenflimmern, d.h. die bunten Halbkreise im Lichtschein, die v.a. unmittelbar rechts vom Kopf des Mannes zu sehen sind. Es sind durch die Technik des Fotografierens induzierte Farbenerscheinungen, die bei Aufnahmen mit alten Kameras auftreten – fast als hätte eine Spiegelung seiner selbst mit derselben historischen Kamera den Fotografen fotografisch eingefangen. Diese Farberscheinungen haben keine Entsprechung in der abgebildeten Realität und unterstreichen so den Charakter der Übernatürlichkeit. Es handelt sich also um den Moment der Erscheinung, der nicht in die kontinuierlich verstreichende Zeit eingeordnet werden kann. Dafür spricht auch, dass die Uhr zwar eine bestimmte Zeit anzeigt (nämlich jene, mit der Uhren am häufigsten beworben werden), die Datumsanzeige aber auf »00« steht, d.h. auf einem in der Kalenderrealität nicht vorgesehen Wert.

Der Mann ist bruchlos männlich inszeniert: Hemd, Hose mit Gürtel und Lederjacke, alles in hoher Qualität, klassischer Ausführung und zeitloser Eleganz; legerer Luxus, ohne auffällige Details oder Accessoires (jenseits der funktionalen Uhr, des funktionalen Gürtels und natürlich der Kamera) und mit deutlichem Understatement. Nichts fällt aus dieser klassisch männlichen Inszenierung heraus, das Haar ist kurz und gepflegt, aber nicht frisiert, der Bart ebenfalls gepflegt und als körperliches Zeichen von Männlichkeit deutlich sichtbar.

Eine Fülle klassischer männlicher Klischees wird bedient: Das Abenteuer – in verlassenen Gassen zu einer außergewöhnlicher Zeit; die Jagd – nach einzigartigen Fotomotiven; das Beherrschen technischer Geräte – hier in Form einer Kamera, deren Bedienung im Vergleich zu heutigen Geräten wesentlich aufwendiger ist; die Freude an technischer Perfektion – in Form eines Geräts, das durch mechanische Präzision neue Möglichkeiten der Fotografie eröffnete. Die amerikanische Einstellung, mit welcher der Mann abgebildet ist, kommt ursprünglich aus dem Western. Die Waffe, das (phallische) Gerät der Westernhelden kann auf diese Weise interessant im Bild zu platzieren werden. Hier wird die Kamera als friedliche Variante des Revolvers so platziert, was insgesamt die weitgehend ungebrochene Inszenierung von Männlichkeit unterstreicht.

Der Ort ohne Ort und der Augenblick jenseits der Zeit verleiht dem Objekt der Zeitmessung die Aura einer ganz besonderen Zeitmaschine, die es versteht, ihren Träger über Raum und Zeit hinauszuheben in den perfekten Moment, den perfekten männlichen Moment – jederzeit. Das Objekt reflektiert bzw. gibt dem Subjekt (diese) Perfektion auch wieder zurück. Technische Perfektion verbindet sich mit Erhabenheit zu Ästhetik und Sinnbild von Männlichkeit. Das Verhältnis von Mensch und technischem Artefakt lässt sich als ein Wechselverhältnis begreifen (Slunecko, 2008), in welchem der Mensch ebenso im Spiegel des Instruments erscheint (und sich in seinen Artefakten begreift), wie das Instrument im Spiegel des Menschen. Die Analyse der planimetrischen Struktur, der beiden kreuzförmigen Linienstrukturen liefert den Schlüssel dafür, dieses Verhältnis empirisch begründet zu explizieren.

6. Conclusio

In unserem Beispiel haben wir den Zusammenhalt bzw. das Zerfallen einer Komposition in der Fläche durch Linien entfaltet. Die Linien erlaubten einen Zugang zur simultanen Organisation von Bedeutung in der Fläche und damit zur Eigenlogik des Bildes. Sie haben uns ermöglicht, eine Gleichzeitigkeit von einem und zwei Bildern und damit letztlich die Gegebenheit einer dritten Qualität, die weder in der linken noch in der rechten Hälfte allein vorhanden ist, herauszuarbeiten. Wir gehen davon aus, dass das Auftauchen des Dritten grundlegend im Prinzip der Übergegensätzlichkeit angelegt ist oder umgekehrt formuliert: dass Übergegensätzlichkeit immer ein Drittes in sich trägt, alteuropäisch gesprochen: eine Art von Heiligem Geist, eine Trinität, die sich immer dann realisiert, wenn – wie im Bild – Gegensätzliches simultan präsent ist und nicht – wie im Text – nur in Sukzession passieren kann.

Literatur

Belting, Hans (2001): Bild-Anthropologie. Entwürfe für eine Bildwissenschaft. München (Fink).

Boehm, Gottfried (1994): Was ist ein Bild? München (Fink).

Boehm, Gottfried (2004): Jenseits der Sprache? Anmerkungen zur Logik der Bilder. In: Maar, Christa & Burda, Hubert (Hg.): Iconic Turn. Die Neue Macht der Bilder. Köln (DuMont), S. 28–43.

Boehm, Gottfried (2007): Wie Bilder Sinn erzeugen. Die Macht des Zeigens. Berlin (Berlin University Press).

Burri, Regula (2008): Bilder als soziale Praxis: Grundlegung einer Soziologie des Visuellen. Zeitschrift für Soziologie 37(4), 342–358.

Bohnsack, Ralf (2003): Die dokumentarische Methode in der Bild- und Fotointerpretation. In: Ehrenspeck, Yvonne & Schäffer, Burkhard (Hg.): Film- und Fotoanalyse in der Erziehungswissenschaft. Opladen (Budrich), S. 73–120.

Bohnsack, Ralf (2005): Standards nicht-standardisierter Forschung in den Erziehungs- und Sozialwissenschaften. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft 7(3), 65–83.

Bohnsack, Ralf (2009): Qualitative Bild- und Videointerpretation. Die dokumentarische Methode. Opladen (Budrich).

Bohnsack, Ralf & Przyborski, Aglaja (2010): Diskursorganisation, Gesprächsanalyse und die Methode der Gruppendiskussion. In: Bohnsack, Ralf; Przyborski, Aglaja & Schäffer, Burkhard (Hg.): Das Gruppendiskussionsverfahren in der Forschungspraxis. Opladen (Budrich), S.233–248.

Daston, Lorraine & Gallison, Peter (2007): Objektivität. Frankfurt (Suhrkamp).

Diderot, Denis (1995): Salons III et IV, Ruines et paysages, et Héros et martyrs. Textes établis et présentés par Else Marie Bukdahl, Michel Delon, Annette Lorenceau, Dider Kahn et Gita May. Paris (Hermann).

Heidegger, Martin (1977): Holzwege. Frankfurt a. M. (Klostermann).

Imdahl, Max (1994): Ikonik. Bilder und ihre Anschauung. In Boehm, Gottfried (Hg.): Was ist ein Bild. München (Fink), S. 300–324.

Imdahl, Max (1996a): Reflexion, Theorie, Methode. Gesammelte Schriften Band 3. Frankfurt (Suhrkamp).

Imdahl, Max (1996b) Giotto, Arenafresken: Ikonographie, Ikonologie, Ikonik. München (Fink).

Knorr-Cetina, Karin 2001. "Viskurse" der Physik. Konsensbildung und visuelle Darstellung. In: Heintz, Bettina & Huber, Jšrg (Hg.): Mit dem Auge denken. Strategien der Sichtbarmachung in wissenschaftlichen und virtuellen Welten. Wien (Springer), S. 305–320.

Krämer, Sybille (2010): Punkt, Strich, Fläche. Über die Erkenntniskraft der Linie. Vortrag am Internationalen Forschungszentrum Kulturwissenschaften (IFK) in Wien an 15.11.2010.

Krämer, Sybille (2009): ‘Epistemology of the line’. Reflections on the diagrammatical mind. URL: http://userpage.fu-berlin.de/~sybkram/media/downloads/Epistemology_of_the_line.pdf (Stand: 11.11.2012.)

Latour, Bruno (2002): Die Hoffnung der Pandora. Untersuchungen zur Wirklichkeit der Wissenschaft. Frankfurt (Suhrkamp).

Louis Vuitton (2010) Werbebild für Chronometer. ZEIT-Magazin, 48, 6–7

Mannheim, Karl (1964): Wissenssoziologie. Neuwied (Luchterhand) [orig. 1921–1928].

Mannheim, Karl (1980): Strukturen des Denkens. Frankfurt (Suhrkamp). [orig. 1922–1925].

Panofsky, Erwin (1975): Ikonologie und Ikonographie. Eine Einführung in die Kunst der Renaissance. In ders.: Sinn und Deutung in der bildenden Kunst. Köln (Dumont), S. 36–67 [orig. 1955].

Przyborski, Aglaja (2004) Gesprächsanalyse und dokumentarische Methode. Qualitative Auswertung von Gesprächen, Gruppendiskussionen und anderen Diskursen. Wiesbaden (Verlag für Sozialwissenschaften).

Przyborski, Aglaja (in Vorbereitung): Bild und implizites Wissen. Habilitationsschrift an der Universität Leipzig.

Przyborski, Aglaja & Slunecko, Thomas (2011): Learning to think iconically in the human and social sciences: Iconic standards of understanding as a pivotal challenge for method development. Integrative Psychological and Behavioral Science 46(1), 39–56. URL: http://www.springerlink.com/content/g7q33700g6037160 (Stand: 11.11.2012).

Przyborski, Aglaja & Wohlrab-Sahr, Monika (2013): Qualitative Sozialforschung. 4. überarbeitete und ergänzte Auflage. München (Oldenbourg).

Raab, Jürgen (2008): Visuelle Wissenssoziologie. Theoretische Konzeption und materiale Analysen. Konstanz (UVK-Verlagsgesellschaft).

Rosenberg, Raphael (2011): Dem Auge auf der Spur. Blickbewegungen beim Betrachten von Gemälden – historisch und empirisch. Heidelberg (Jahrbuch der Heidelberger Akademie der Wissenschaften für 2010), S. 76–89. URL: http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/volltexte/2011/1801 (Stand: 11.11.2012).

Sloterdijk, Peter (2004): Sphären III. Schäume. Frankfurt (Suhrkamp).

Slunecko, Thomas (2008): Von der Konstruktion zur dynamischen Konstitution. Beobachtungen auf der eigenen Spur. Wien (facultas).

Slunecko, Thomas & Przyborski, Aglaja (2009): Kulturdialog als Mediendialog. Journal für Psychologie 17(2). URL: www.journal-fuer-psychologie.de/index.php/jfp/article/view/158/218 (Stand: 11.11.2012).

Wopfner, Gabriele (2012): Geschlechterorientierungen zwischen Kindheit und Jugend. Dokumentarische Interpretation von Kinderzeichnungen und Gruppendiskussionen. Opladen (Budrich).

Endnoten:

- [1]

-

Gleichwohl gibt es hier eine Analogie zur Struktur der Sprache. Der Zweischichtigkeit des Bildes entspricht die Doppelstruktur von Propositionalität und Performativität des Diskurses. (vgl. Bohnsack 2009, 40f.).

- [2]

-

Ein gedankenexperimenteller Gegenhorizont wäre die bis in letzte Detail scharfe Schemazeichnung einer Blume. Vgl. die Ausführungen von Lorraine & Daston, 2007, insbesondere den Abschnitt über Naturwahrheit (S.59ff.), in denen deutlich wird, dass die botanischen Schema- oder Idealdarstellungen des 19. Jahrhunderts eine bestimmte Etappe auf dem Weg zu der heute geläufigen wissenschaftliche Objektivität markieren, bei der Künstler/Zeichner und Forscher noch eng zusammenarbeiten, der künstlerische Prozess aber dem wissenschaftlichen Anspruch eindeutig untergeordnet ist. Denn der Sinn ist dabei einer der analytischen Durchdringung und Einordnung der Blume in ein botanisches Schema. Die impressionistische Technik der Fragmentierung in Farbflecke (la tache = der Fleck) hingegen ist ein Medium der Immersion und der Projektion von Stimmungen, nicht eines der distanzierten Betrachtung und Abstraktion.

- [3]

-

Was damals eine kaum belegbare Annahme zur Stütze eines Arguments für die Verwendung der Linie zur Beschreibung von Bildern war, versucht man heute mit Blickbewegungskameras empirisch nachzuweisen (Rosenberg 2010). Die Ergebnisse sprechen für eine simultane Gegebenheit von Bedeutung.

- [4]

-

Mittels Nomogrammen lassen sich noch viel komplexere Formeln ausdrücken, als das bei Rechenschieber, der Fall ist, der je nach Ausführung neben Grundrechnungsarten wie Multiplikation und Division immerhin auch schon komplexere Operationen wir Wurzelziehen, Quadrat, Logarithmus und trigonometrische Funktionen oder parametrisierte Umrechnungen auf mechanisch-optische Art bewerkstelligen kann. Ein beeindruckendes Beispiel für die mögliche Komplexität von Nomogrammen ist z.B. das Smith-Diagramm zur Berechnung und Veranschaulichung der Dauerschwingfestigkeit von Werkstoffen.

- [5]

-

Dabei müssen wir aber davon ausgehen, dass das Bild (wie auch der Text) Träger nicht nur eines, sondern unterschiedlicher Erfahrungsräume ist (s. Bohnsack 2009, S. 45ff.; Przyborski 2004, S. 29ff.).

- [6]

-

Eine Voraussetzung für das, was wir hier als Entfaltung eines Vorschlages formuliert haben, ist – im Bereich des Ikonischen wird das besonders deutlich –, dass man zumindest ansatzweise das Erkennen erkennt. Anders und mit Luhmann formuliert kann man sagen, die Logik eines Bildes zu rekonstruieren heißt zu beobachten, wie wir beobachten, bzw. heißt konkret: eine Form des visuellen Erkennens zu erkennen. Wir beobachten, wie wir sehen, bzw. – wenn es um eine Methodologie geht –, rekonstruieren, wie das sehende Sehen im Sinne des Erkennens des Mehrwerts eines Bildes – seiner Stimmung, der Totalität des Bildsinns – funktioniert.

- [7]

-

Titel des Projekts: Iconic communication. An empirical study on iconic standards of communication as shown in fashion, gefördert vom FWF (Fond zur Förderung wissenschaftlicher Forschung), Projektnummer V156.

- [8]

-

ZEIT-Magazin Nr. 48, 25. 11. 2010, Seite 6-7

- [9]

-

Wir folgen hier und im folgenden der Terminologie bzw. Interpretationsschritten, wie sie Bohnsack (2009) für die dokumentarischen Methode der Bildinterpretation entwickelt.

- [10]

-

Dieses Gestimmt-Sein der Objekte, die uns umgeben ist, bei Heidegger ein zentraler Aspekt. Er spricht in diesem Zusammenhang vom Zeug, dass wir in seiner »Zeughaftigkeit« (Heidegger 1977, S. 18) nur zu erkennen vermögen, wenn wir es in seinen alltäglichen unmittelbaren Bezügen erkennen. Nur derart »gestimmtes Zeug« (Heidegger 1977, S. 19) ist somit sinnvolles Zeug. Die Uhr ist durch den alltäglichen Bezug nicht mehr in der Weise gestimmt, wie z.B. noch in den 40er Jahren, weil es Zeitanzeigen heute überall gibt und man die Uhr im Alltag de facto nicht mehr braucht. Dadurch entsteht eine Lücke in Bezug auf die Gestimmtheit, ein Stimmungsverlust, und diese Lücke wird durch die Werbeindustrie facettenreich gefüllt.

- [11]

-

Wir müssen an dieser Stelle auf ein für Sozialwissenschaftlerinnen möglicherweise unvertrautes Grundproblem bei der Bildeschreibung hinweisen, das besonders virulent wird, wenn Menschen abgebildet sind: Es wäre kontraintuitiv, würden sich die Termini links und rechts nicht grundsätzlich auf die Ansicht des Bildbetrachters beziehen. Allerdings ist es ebenso kontraintuitiv, die realiter linke Hand eines Menschen als rechte Hand zu bezeichnen, bloß weil sie sich – wie auf unserem Beispielbild (und in jeder Frontalaufnahme) – für den Betrachter rechts des Körpers befindet. Wir verwenden in Analogie zur kunstgeschichtlichen Beschreibungspraxis für Körperteile die Bezeichnungen links und rechts so, wie dies für den Abgebildeten selbst erscheint und wollen dies darüberhinaus mit Wendungen wie »die linke Hand des Mannes« oder »seine linke Hand« kennzeichnen.

- [12]

-

Seine Zeitlichkeit ist die des kairos, nicht die des chronos, eine Zeitlichkeit, aus der heraus es z.B. schlecht vorstellbar ist, dass er auf die Uhr blickt; denn dies wäre gerade ein Akt, der seine Herausgehobenheit aus der Zeit unterlaufen bzw. ihn der Zeit unterwerfen würde.

- [13]

-

In dem diesbezüglich heute schon klassisch zu nennenden Film Terminator treten bspw. zu Beginn die aus der (verunglückten) Zukunft kommenden Hauptfiguren, der Cyborg (Terminator) und der Vorbereiter des Erlösers aus einem hellen Lichtschein.