Wovon handeln wissenschaftliche Texte? Zur erkenntnistheoretischen Bedeutung von Visualisierung in der Wissenschaft

Zusammenfassung

Dass wissenschaftliche Forschung jene Gegenstände, auf die sie bezogen ist, nicht vorfindet, sondern selbst erzeugt und hervorbringt, ist an sich ein trivialer Sachverhalt. Zu fragen ist, warum sich die Wissenschaft in ihrer alltäglichen Forschungspraxis dieses Umstandes selten bewusst wird. Im vorliegenden Text wird zu zeigen versucht, dass und inwiefern Techniken der Visualisierung zu dieser Selbsttäuschung beitragen. Die zentrale Hypothese der Untersuchung wird am Beispiel der anatomischen Zeichnungen von Leonardo da Vinci expliziert. Die Zeichnungen sind nicht einfach nach der Wahrnehmung der Realität entstanden, sondern sie sind Ideogramme (Ludwik Fleck), also graphische Darstellungen von Ideen oder Theorien darüber, wie z. B. bestimmte Abläufe am oder im menschlichen Körper funktionieren könnten.

Schüsselwörter: Visualisierung in der Wissenschaft, Ideogramme

Summary

That scientific research is not discovering the objects onto which is refers to, but rather produces them, is per se a trivial insight – and a widely agreed upon one in theory of science. The question is why science, in its everyday research practice, is mostly neglecting this insight. The present paper attempts to show that and how visualization techniques contribute to this self-deception. The central hypothesis of this study is explicated with the help of Leonardo da Vinci’s anatomic drawings. These drawings did not originate from mere perception of reality; rather, they are ideograms in the sense of Ludwik Fleck, i.e., graphic representations of ideas or of theories on how – in this case: bodily –processes might function.

Keywords: Visualisation in science, ideograms

Wissenschaftliche Texte handeln von der Welt, von dem, was tatsächlich besteht, von den Tatsachen. Wissenschaft ist der Versuch, die Welt in Sprache zu fassen; ist der Versuch, eine eindeutige Korrespondenz herzustellen zwischen dem, was gesagt wird, und dem, worüber etwas gesagt wird. Das Kernproblem einer solchen Wissenschaftsauffassung ist, wie die Korrespondenz zwischen der Realität und den begrifflichen Konstruktionen, zwischen den Worten und den Tatsachen, die die Worte konstatieren, garantiert werden soll. »Um zu erkennen, ob das Bild [gemeint ist das logische Bild, also der die Welt abbildende Gedanke] wahr oder falsch ist, müssen wir es mit der Wirklichkeit vergleichen«, heißt es bei Wittgenstein im Satz 2.223 des Tractatus (Wittgenstein, 1984, S. 17). Aber dieser Vergleich ist nicht anzustellen, weil er einen unmittelbaren Zugang zur Realität voraussetzt, der jenseits der eigenen Erfahrung liegt und von den sprachlichen Darstellungen der Erfahrung unberührt bleibt (vgl. Glasersfeld, 1997, S. 26). Worauf dann, wenn nicht auf die Welt, soll unsere in sprachliche Formen gegossene wissenschaftliche Erfahrung bezogen sein? Bruno Latour (2000, S. 94) hat die Kluft, die in der traditionellen Wissenschaftstheorie zwischen sprechenden Forscher-Subjekten und einer »stummen Dingwelt« aufgerissen wird, wie folgt charakterisiert: »Diese ganze Korrespondenzgeschichte zwischen den Worten und der Welt ist auf eine schlichte Verwechslung von Kunstgeschichte und Epistemologie zurückzuführen.« Und weiter: »Man hat die Wissenschaft für ein realistisches Gemälde gehalten und sich eingebildet, man würde exakt die Welt kopieren.«

Ich will mich im Folgenden nicht mit Latours Arbeiten zur Wirklichkeit der Wissenschaften beschäftigen, sondern bloß zu zeigen versuchen, dass es durchaus lohnend ist, über dieses drastische Bild von der Verwechslung von Wissenschaft und realistischer Kunst ein wenig nachzudenken. Der Gedankengang lässt sich wie folgt skizzieren: Wissenschaft handelt gar nicht von der Welt, sondern immer schon von künstlichen Transformationen dieser Welt. Der Wissenschaftler erschafft sich in seiner Tätigkeit erst jenes Stück Realität, dass er dann nach den je geltenden Regeln seiner Kunst zu untersuchen und schließlich begrifflich zu fassen versucht. René Magrittes Bild Das Unmögliche versuchen mag dafür als Metapher dienen.

Abb. 1: René Magritte, Das Unmögliche versuchen, 1928 (aus Gombrich, 1997, S. 591)

In der Wissenschaft neigen wir dazu, diese Differenz zu verwischen und das Modell einer Sache für die Sache selbst zu halten. Latours Rede vom Missverständnis der Wissenschaft als realistisches Gemälde, das die Welt kopiert, verweist uns auf eines der Hilfsmittel, die es uns erleichtern, die Täuschung aufrechtzuerhalten: In der Praxis wissenschaftlicher Forschung wird oft stillschweigend davon ausgegangen, dass man die Welt in realistischen Abbildungen einfangen kann und dass sich wissenschaftliche Beschreibungen dann eben auf die so gefertigte Kopie der Welt beziehen.

Ich bin damit bei meinem eigentlichen Thema angelangt: der erkenntnistheoretischen Bedeutung von Visualisierungen in den Wissenschaften. Am Beispiel der Entwicklung so genannter selbstschreibender Geräte in der Physiologie werde ich zunächst versuchen, den Begriff der Transformation schärfer zu fassen. Am Beginn dieser Entwicklung steht die Erfindung des Kymographions durch den deutschen Physiologen Carl Ludwig (1816-1895). Ludwig hat mit dieser Apparatur ein messtechnisch bis dahin schwieriges Problem auf geniale Weise gelöst: Schwankungen des Blutdrucks und des Luftdrucks in der Brusthöhle synchron zu erfassen, um den Einfluss der Atembewegung auf den Blutkreislauf zu untersuchen. In der Folge wurde in der modernen physikalistischen Physiologie eine Vielzahl selbstschreibender Geräte entwickelt. Zwei frühe Beispiele sind Helmholtzs Myographion (1850) zur Registrierung von Muskelkontraktionen und Vierodts Pulsschreiber (Sphygmograph) von 1855. Die Funktion dieser Geräte ist einfach: Sie erlauben es, rasche, mit freiem Auge nicht präzise zu erfassende Muskelbewegungen und -zuckungen (Mygraphion) bzw. Pulsschwankungen, die ohne Gerät nur als flüchtige taktile Phänomene zu erfassen sind (Pulsschreiber), als Kurvenverläufe zu visualisieren.[1]

Die Euphorie der Physiologen, mit der grafischen Methode ein Mittel in der Hand zu haben, in dem sich die Natur – ohne willentliche Einwirkung des Forschers – gleichsam selbst darstellt[2], wich allerdings bald der Ernüchterung. Denn wurden dieselben Phänomene mit verschiedenen Geräten aufgezeichnet, ergaben sich verschiedene Kurven. Forderungen zur Standardisierung wurden laut: Man diskutierte die Erstellung von Referenzkurven, an denen nach genau festgelegten Regeln gebaute Geräte geeicht werden sollten. Aber welches Gerät ist das richtige? Wenn verschiedene Geräte verschiedene Kurven liefern, welches liefert dann eine reale, das heißt die zu untersuchenden Phänomene adäquat abbildende Kurve? Sollten dabei Drehzylinder oder vorbeigleitende Platten als Schreiboberfläche benutzt werden, drehende Scheiben oder schwingende Platten? Da die Form des Graphen durch die Geschwindigkeit der Bewegung der verschiedenen Schreiboberflächen bestimmt wurde – welche Aufzeichnungsgeschwindigkeiten sollte man festlegen? Diese Diskussionen offenbaren nichts anderes als die ganze Willkürlichkeit des Verfahrens. Die Standardisierung ändert daran nichts: Sie legt bloß eine normierte Konvention fest, die selbst wieder normierend wirkt. Sie zwingt die Natur, sich in der konventionellen Sprache zu äußern.

Die Kurven erhalten ihre Bedeutung also nicht aus ihrer Natürlichkeit, sondern aus der standardisierten Praxis, durch die sie erzeugt werden. Eine Analogie für diesen konventionellen Charakter der graphischen Methode ist die musikalische Notation. Auch sie ist letztlich nichts anderes als der grafische Ausdruck von sehr flüchtigen, sehr feinen, sehr komplexen Bewegungen – von Instrumenten erzeugten Luftschwingungen –, die keine Sprache zu erfassen und adäquat zu beschreiben vermag. Im Fall der musikalischen Notation kommt jedoch kaum jemand auf die Idee, dass sie ein natürliches Abbild der akustischen Phänomene ist. Die Notation ist keine Kopie von Tönen, sondern ein konventionelles System, eine willkürlich festgelegte Kunstsprache zur Beschreibung von bestimmten Schallereignissen (de Chadarevian, 2001, S. 182).

Die scheinbar so selbstverständliche Annahme einer gleichsam natürlichen Beziehung zwischen Welt und Bild von der Welt ist also problematischer, als sie auf den ersten Blick zu sein scheint. Bei der Bestimmung dieser Beziehung ist, wie eben gezeigt, auf das Moment der Willkür zu verweisen – und auf willkürlich gesetzte Konventionen, die dazu da sind, diese möglichst einzuschränken. Der Willkür sind aber offenbar sogleich Grenzen gesetzt, wenn wir uns von der Aufzeichnung des Unsichtbaren[3] zur Aufzeichnung von Sichtbarem bewegen. Ist nicht unser Sehen eine halbwegs sichere Art der Validierung der Bilder, die die Wissenschaft von der Welt herstellt?

Erinnern wir uns hier an die eingangs zitierte Stelle bei Latour (2000, S. 94): »Man hat die Wissenschaft für ein realistisches Gemälde gehalten und sich eingebildet, man würde exakt die Welt kopieren«. Wenn Latour in diesem Zusammenhang von der Verwechslung von Kunstgeschichte und Epistemologie spricht, so macht dies eigentlich nur dann Sinn, wenn man statt Kunstgeschichte Kunsttheorie setzt, und zwar eine ganz bestimmte historische Form der Kunsttheorie, deren oberste Maxime es ist, dass Kunst Mimesis ist (wobei Mimesis, anders als in der Antike, eingeschränkt wird auf die Bedeutung: Nachahmung der Natur in der bildenden Kunst). Das eben ist das bestimmende Charakteristikum der – stets implizit bleibenden – Kunsttheorie der italienischen Renaissance, jener kurzen historischen Zwischenperiode, in der letztlich erst das entstanden ist, was wir als gegenständliche, naturalistische Malerei bezeichnen. Die italienische Renaissance ist in unserem Zusammenhang auch deshalb bedeutsam, weil Kunst und Wissenschaft noch aufs engste miteinander verbunden sind. Der bildende Künstler der Renaissance muss auch Wissenschaftler sein, d. h. es reicht nicht aus, seine Kunst als Handwerk zu erlernen, er muss auch wissen, was er tut. Er muss die ratio naturae erkennen, er muss also, um die Wirklichkeit, die Natur spiegeln zu können, eine Naturphilosoph, ein Naturwissenschaftler sein und – auch das ist wichtig – sich im klaren sein über die Methoden, mit denen er die erkannten Wirklichkeitszusammenhänge am besten wiedergeben kann. Diese Methoden sind wissenschaftlich-technische Methoden, die entwicklungsfähig sind, ebenso wie die Methoden der Wissenschaft (Heller, 1982, S. 466).

Um gleich von vornherein die Sache klar zustellen: Der Wissenschaftsbegriff der Renaissance ist natürlich ein anderer, als der der Neuzeit. Was Leonardo meint, wenn er von Wissenschaft spricht, ist etwas anderes als das, was Galilei 100 Jahre später darunter verstehen wird. Es handelt sich um eine Phase des Übergangs: Ein verstärktes Interesse an Naturbeobachtung und insbesondere Anatomie (vgl. Vollmuth, 2004) ist kennzeichnend für die ganze Epoche, nicht nur für die bildende Kunst. Doch bleibt die Weltauffassung der Renaissance noch durch und durch anthropomorph. Finstrer Aberglaube, Magie und Hexerei, Gesundbeten und Beschwörung sind weit verbreitet.

In der bildenden Kunst aber findet sich der neue empirische Geist der Zeit auf den Punkt gebracht: Die Erfindung der Zentralperspektive ermöglichte es, die Welt auf Leinwand oder Mauern so darzustellen, wie sie sich unseren Augen darbietet. Der Betrachter sollte der Illusion erliegen, er wäre ein Augenzeuge der abgebildeten Ereignisse. In Boccaccios Decamerone ist über Giotto zu lesen: »Er [Giotto] war mit so vorzüglichen Talenten begabt, dass die Natur, welche die Mutter aller Dinge ist, deren fortwährendes Gedeihen durch das unablässige Kreisen der Himmel bewirkt wird, nichts hervorbringt, was er mir Griffel, Feder oder Pinsel nicht dem Urbild so ähnlich darzustellen gewusst hätte, dass es nicht als ein Abbild, sondern als die Sache selbst erschienen wäre, weshalb denn der Gesichtssinn des Menschen nicht selten irregeleitet ward und für wirklich hielt, was nur gemalt war« (Boccaccio, 2008, S. 517). Die Renaissance in der Malerei ist – im Unterschied etwa zur Architektur oder Bildhauerei – eben keine Wiedergeburt des Alten, keine Rückkehr zu antiken Vorbildern, sondern, wenn überhaupt eine Rückkehr, dann eine Rückkehr zur Natur (Panofsky, 1960).

Um uns diese Neuorientierung der Malerei zu verdeutlichen, müssen wir uns zunächst Bilder aus der Zeit davor vergegenwärtigen. Sie wirken auf uns heute etwas steif und ungelenk, flach, alles andere als naturalistisch. Das Vorurteil, das uns heute beim Betrachten dieser Bildnisse beschleicht, wurzelt in der Kunstbetrachtung der Renaissance selbst. Man lese bei Vasari nach, wie er sein Kapitel über Giotto beginnen lässt: »Denn nachdem die richtige Mal- und Zeichenkunst so viele Jahre lang gleichsam unter Kriegstrümmern begraben gelegen, vermochte er, obwohl noch inmitten von ungeschickten Handwerkern geboren, dank den ihm vom Himmel verliehenen Gaben die fast erstorbene Kunst ganz aus sich allein heraus neu zu beleben und auf eine Höhe zu bringen, die vorzüglich genannt werden darf« (Vasari, 2000, S. 41). Eine ganze Geschichtstheorie, in einem einzigen Satz zum Ausdruck gebracht: Der Niedergang der antiken Welt mündete geradewegs in ein Zeitalter der Barbarei, in dem die Menschen schließlich verlernt hätten, die Welt so darzustellen, so abzubilden, wie sie sie wirklich ist. Die Künstler des finstren Mittelalters haben so merkwürdige Bilder der Welt gezeichnet, weil sie es nicht besser konnten, weil sie nicht besser zeichnen konnten. Derselbe Fortschrittsglaube wie in der Wissenschaft: Gemessen an den Standards der Gegenwart erscheint das Vergangene als Unvermögen. Für selbstverständlich gilt dabei, dass die Leute vor uns immer schon dasselbe gewollt haben, was wir heute wollen. Die frühmittelalterliche Malerei war nicht realistisch, nicht gegenständlich, und zwar einfach deshalb – das gleiche gilt natürlich für die moderne Malerei – weil sie gar nicht gegenständlich sein wollte. Man malte Christus größer als Engel, und die Engel größer als sterbliche Menschen. Nicht, weil man es nicht besser konnte, sondern weil das die Welt war, die es zu verstehen und daher auch dazustellen galt: eine spirituelle Welt, nicht die physikalische. Kurzum: Mittelalterliche Malerei war symbolisch gemeint, nicht gegenständlich (vgl. Wertheim, 2002).

Aber ist denn diese scheinbar so offensichtliche Unterscheidung von symbolischen und realistischen Bildern überhaupt haltbar? Sehen wir uns einmal realistische Darstellungen aus der Renaissance an. Bei den folgenden Bildern handelt es sich um einige Blätter aus der Sammlung von anatomischen Zeichnungen, die Leonardo von den späten achtziger Jahren des 15. Jahrhunderts an angelegt hat, als er die Veröffentlichung einer Abhandlung über Anatomie plante. Wie aus so vielen seiner künstlerischen und wissenschaftlichen Projekte ist daraus nichts geworden. Immerhin sind viele anatomische Skizzen und Notizen aus seiner Hand erhalten geblieben.

Abb. 2: Leonardo, Schädelzeichnungen um 1489, Royal Collection, RL 19057r (K/P 43r)

Abb. 3: Leonardo, Schädelzeichnungen um 1489, Royal Collection, RL 19057v (K/P 43v)

Abb. 4: Leonardo, Schädel von vorn mit Mediansagittalschnitt um 1489, Royal Collection, RL 19058v (K/P 42v)

Es ist die Schönheit, die technische Perfektion der Schädelzeichnungen, die uns in den Bann zu ziehen vermag – sodass »der Gesichtssinn des Menschen nicht selten irregeleitet ward und für wirklich hielt, was nur gemalt war« – wie Boccaccio (2008, S. 517) seine Bewunderung für die zeitgenössische Zeichenkunst ausdrückt, eine Bewunderung, die wir angesichts dieser Bilder heute noch teilen können. Wichtig ist in diesem Zusammenhang festzuhalten, dass mit der Entwicklung der naturalistischen Malerei eine allgemeine Aufwertung der Rolle des Gesichtssinns für das Zustandekommen von Wissen über die Welt einhergeht. Die Dinge im Bild so darzustellen, wie sie wirklich sind, setzt voraus, dass der Künstler die Dinge auch so sieht, wie sie wirklich sind. Das richtige Sehen verbürgt Wahrheit, und diese Wahrheit des Sehens selbst ist wiederum über die Qualität der Illusion von Wirklichkeit in den Bildern nachprüfbar. Was wir über die Welt wissen, wissen wir jetzt – anders als die Menschen im Mittelalter – nicht mehr bloß vom Hörensagen (ex auditu). Wir brauchen uns also nicht mehr darauf zu verlassen, wie uns jemand, der kundig ist, die Welt erklärt; wir glauben nur mehr das, was wir mit unseren eigenen Augen sehen (vgl. Koyré, 1953). Der Aufstieg der Malerei an die Spitze der Hierarchie der Künste kündigt so einen radikalen Bruch mit der Tradition an. »Wer im Streite der Meinungen sich auf die Autorität beruft, der arbeitet mit seinem Gedächtnis, nicht mit seinem Verstand«, heißt es in einer Passage in Leonardos Notizbüchern. Und Freud, der in seiner berühmten Leonardo-Studie ebendiesen Satz zitiert, fügt hinzu: »So wurde er [Leonardo] der erste moderne Naturforscher, und eine Fülle von Erkenntnissen und Ahnungen belohnte seinen Mut, seit den Griechen der erste, nur auf Beobachtung und eigenes Urteil gestützt, an die Geheimnisse der Natur zu rühren« (Freud, 1910/1999, S. 194).

»Nur auf Beobachtung und eigenes Urteil gestützt« – wir wollen dieser Charakterisierung am Beispiel der anatomischen Zeichnungen ein wenig auf den Grund gehen. Die folgenden Zeichnungen sind vermutlich 1509/10 entstanden: Zunächst ein Blatt mit Studien zur Muskulatur des Armes, der Hand und des Gesichts:

Abb. 5: Leonardo, anatomische Studien um 1509-1510, Royal Collection, RL 19012v (K/P 142v)

Dann eine Darstellung der Wirbelsäule:

Abb. 6: Leonardo, anatomische Zeichnungen um 1509-1510, Royal Collection, RL 19007v (K/P 139v)

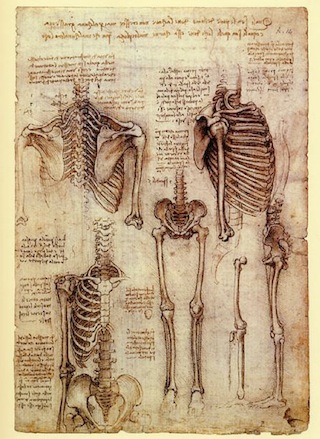

Und noch ein Blatt mit Zeichnungen des Knochengerüsts von Brustkorb, Schultergürtel und Oberarm:

Abb. 7: Leonardo, anatomische Zeichnungen um 1509-1510, Royal Collection, RL 19012r (K/P 142r)

Das letzte Blatt der Serie zeigt neben der Muskulatur des linken Beines Detailstudien zum Aufbau und der Funktion von Kehlkopf, Luftröhre und Zungenbein:

Abb. 8: Leonardo, anatomische Zeichnungen um 1509-1510, Royal Collection, RL 19002r (K/P 134r)

»O Schreiber, mit welchen Worten wirst du beschreiben mit solcher Vollkommenheit die vollständige Konfiguration wie es hier die Zeichnung tut« (White, 2004, S. 336). Diesen Satz hat sich Leonardo in eines seiner Notizbücher notiert. Das Bild, die Zeichnung, kann und soll die Beschreibung in Worten, den Text, ersetzen. Es zeigt die Dinge so, wie sie zu sehen sind, zumindest so, wie sie für den zu sehen sind, der sich mit wissenschaftlichem Interesse ihnen zuwenden will. Doch sind diese Zeichnungen tatsächlich nichts anderes als Zeichnungen von Gesehenem? Sind diese Zeichnungen realistische Bilder?

Betrachten wir einmal die folgende Schädelzeichnung:

Abb. 9: Leonardo, Schädelzeichnung (aus Nova, 2004, S. 27)

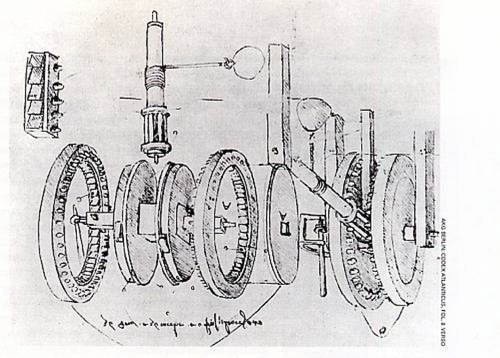

Sie wirkt auf den ersten Blick wie eine realistische Abbildung eines geöffneten Schädels. Sieht man aber genauer hin, so merkt man, dass da etwas mit der Perspektive nicht stimmen kann: Die Schädelbasis scheint unter einem steileren Blickwinkel betrachtet als die Knochen des Gesichtsschädels. Es handelt sich also um eine geschickte Montage von Studien, die aus verschiedenen Perspektiven realisiert wurde: um eine Art visuelle Manipulation, damit der Betrachter des Bildes mehr sehen kann, als er bei einer »realistischen« Abbildung sehen würde. Das technische Instrumentarium der Visualisierung, das Leonardo sich erfindet, ist reichhaltig: Er zeichnet ein und dieselbe Struktur aus vielen verschiedenen Blickwinkeln, er lässt Strukturen weg, um andere, dahinter liegende zeigen zu können, er bietet starke Ausschnittvergrößerungen verschiedener Strukturen an, er schneidet Organe an, um deren innere Strukturen sichtbar zu machen. Genial ist die Technik der sogenannten explodierenden Ansicht: Körper werden demontiert, um die verschiedenen Teile, aus denen sie existieren, sichtbar zu machen (Nova, 2004, S. 27-28). Diese Strategie finden wir natürlich nicht nur in den anatomischen, sondern auch in Leonardos Maschinenzeichnungen angewandt:

Abb. 10: Leonardo, Hebezeug, links als Gesamtansicht, rechts als Explosionszeichnung (aus Popplow, 2004, S. 84)

Diese Parallelität des Darstellungsstils von technischen und anatomischen Zeichnungen ist in mehrfacher Hinsicht interessant. Sie lässt uns erahnen, worauf es Leonardo in seinen anatomischen Zeichnungen eigentlich ankommt: eben nicht primär auf die realistische Abbildung des Gesehenen, sondern auf das Studium der Funktion des Abgebildeten. Seine Bilder sind also keine einfache Nachbildung von anatomischen Gegebenheiten, sie sind der grafische Ausdruck von Ideen, wie diese Gegebenheiten funktionieren könnten. Das ist das eine, was an dieser Stelle festzuhalten ist: dass Leonardo zur Darstellung anatomischer Gegebenheiten eine technische Zeichensprache entwickelt hat, die in den nachfolgenden Jahrhunderten – unabhängig von seinen eigenen nie zur Veröffentlichung gelangten Arbeiten – neu entdeckt wurde und schließlich zum Standardrepertoire aller Visualisierungsversuche der modernen medizinischen Forschung geworden ist. Die anatomischen Bilder sehen heute natürlich anders aus, die Gestaltungsprinzipien, denen wir diese Bilder verdanken, sind – weil wie eine konventionelle Sprache festgelegt – allerdings weitgehend dieselben geblieben.

Das andere, das in unserem Zusammenhang bedeutsam ist, betrifft die inhaltliche Seite der Ähnlichkeiten der Darstellungsweise von mechanischen Apparaten und menschlichem Körper. Leonardo sah den menschlichen Körper als eine Maschine an, allerdings als eine ganz besondere Maschine: »Der Mensch ist das Modell der Welt«, wie er es prägnant formulierte (vgl. White, 2004, S. 206); das trifft auf die Funktionsweise von Organen und Körperteilen ebenso zu wie auf das Aussehen des menschlichen Körpers. Alles im Universum ist den Proportionen der menschlichen Gestalt gleichsam nachgebildet: von Menschen geschaffene Gebäude – es ist kein Zufall, dass Leonardos frühe Schädelzeichnungen ausgerechnet zu jenem Zeitpunkt entstanden sind, als er sich mit den statischen Problemen bei der Konstruktion der Kuppel des Mailänder Doms befasste – oder die von Menschen geschaffenen harmonischen Strukturen der Musik (ebd., S. 204-207). Aber weil der Mensch selbst nach Leonardos Ansicht nichts anderes ist als ein Teil der Natur, und zwar jener ganz besonderer Teil der Natur, der nach denselben Prinzipien wie die Natur selbst aus sich heraus schöpferisch ist, so muss auch die vom Menschen noch nicht umgeformte Natur nach denselben Gesetzmäßigkeiten funktionieren – und nach denselben Proportionen aufgebaut sein wie der menschliche Körper.

Leonardo, das große Genie, ist und bleibt ein Kind seiner Zeit. Die Weltauffassung der Renaissance ist durch und durch geprägt von der Idee der Parallelität von Mikro- und Makrokosmos: von der Vorstellung, dass der Mikrokosmos, »der Mensch ‚im kleinen’, dasselbe enthält, denselben Gesetzen unterworfen ist und dieselbe Struktur aufweist wie der Makrokosmos, die unendliche Natur« (Heller, 1982, S. 436). Wohin er auch schaut, überall sucht und erkennt der renaissancezeitliche Künstler und Wissenschaftler Analogien: dieselben Wesenskräfte sind es, die in der Natur, im Organischen wie im Anorganischen, in der vom Menschen umgestalteten Natur, und schließlich im Menschen selbst wirksam sind. Es ist also kein Zufall, dass Leonardo auf seinen Blättern Dinge nebeneinander zeigt, die uns als nicht zusammengehörig erscheinen:

Abb. 11: Leonardo, anatomische und Maschinenzeichnung (aus Eissler, 1961, S. 161)

Alles hat mit jedem zu tun, Leonardos Zeichnungen und Notizen sind Ausdruck des analogisierenden Denkens der Zeit, sie sind Ausdruck und Darstellung des Zeitgeistes.[4]

Kurt Eissler hat in seiner monumentalen Leonardo-Studie auf zwei bemerkenswerte Fehler in Leonardos anatomischen Zeichnungen aufmerksam gemacht – zwei Fälle, wo Leonardo offenbar der Tradition, d. h. der überkommenen medizinischen Theorie mehr vertraute als seinen eigenen Augen und deshalb etwas zeichnete, was er so gar nicht gesehen haben konnte. Er zeichnete Poren in die Herzscheidewand, die er das »Sieb des Herzen« nannte; und – das ist natürlich für den Psychoanalytiker besonders interessant – zwei Kanäle, die den Penis durchziehen (Eissler, 1961, S. 321-322).

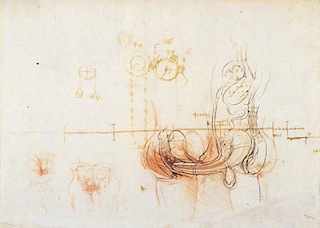

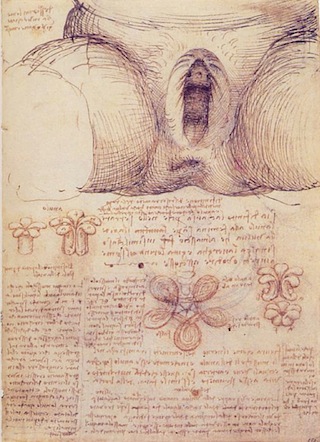

Alles, was der Künstler und Wissenschaftler weiß, weiß er aus der Erfahrung: Betrachten wir das nächste Blatt – wo hat, so können wir ganz salopp fragen, Leonardo in diesem Falle hingesehen?

Abb. 12: Leonardo, anatomische Zeichnung, vermutlich 1503 (aus Eissler, 1961, S. 167)

Der Scheideneingang ist auf dieser so offensichtlich schlechten Zeichnung weit offen dargestellt, die großen und kleinen Schamlippen sind durch einen Wulst ersetzt, der wie der Querschnitt eines ovalen Zylinders geformt ist, die Klitoris fehlt (Eissler, 1961, S. 307). Hier zum Vergleich ein späteres Bild:

Abb. 13: Leonardo, anatomische Zeichnungen um 1510-1512, Royal Collection, RL 19101v (K/P 197v)

Nun sind die Schamlippen eingezeichnet, die Harnröhrenöffnung ist sichtbar und es gibt möglicherweise eine Andeutung der Klitoris; der Scheideneingang ist nicht mehr so weit offen, das Perineum ist allerdings zu tief gesetzt, und – und das ist in unserem Zusammenhang das Wesentliche – das Genitale insgesamt zu groß gezeichnet (Eissler, 1961, S.307). Erinnern wir uns daran, welche große Rolle das Studium korrekter Proportionen im Lebenswerk Leonardos spielt! Wie ist diese Verzerrung zu erklären? In einem seiner Notizbücher findet sich der folgende bemerkenswerte Satz: »Im Verhältnis zu ihrem Bauch hat die Frau ein größeres Geschlechtsorgan als jedes andere Lebewesen« (Ebd., S. 306). Wie um alles in der Welt ist Leonardo auf diese Idee gekommen? Die psychologische Deutung braucht uns hier nicht zu interessieren. Wichtig ist bloß, dass Leonardo seine Zeichnerhand nicht durch das Gesehene, sondern durch eine spekulative Idee führen lässt. Aber das Spekulieren ist im renaissancezeitlichen Denken noch kein Gegensatz zur Erfahrung. Das Gegenstück ist das Sich-Stützen auf die Tradition. Ein auf die Erfahrung gestütztes Wissen ist ein Wissen, das sich eben nicht auf Lehrbuchwissen, sondern auf Beobachtung und eigene Gedanken über die Welt stützt: Erfahrung ist also gleich sinnliche Erfahrung plus selbständige Spekulation (Heller, 1982, S. 475).

Kurz und gut: Leonardos anatomische Zeichnungen bringen die Weltauffassung der renaissancezeitlichen Wissenschaft zum Ausdruck: Sowohl in inhaltlicher als auch in erkenntnistheoretischer Hinsicht ist diese Weltauffassung in diese Zeichnungen des menschlichen Körpers eingeschrieben. Mit Ludwik Fleck gesprochen: »Vor uns liegen also Sinnbilder, die wohl die zeitgenössische Auffassung, nicht aber die naturgetreue Form […] zur Darstellung bringen. [...] Wir haben Ideogramme vor uns, d. h. graphische Darstellungen gewisser Ideen, gewissen Sinnes, einer Art des Begreifens: der Sinn ist in ihnen dargestellt wie eine Eigenschaft des Abgebildeten« (Fleck, 1935, 182-183). Ideogramme sind also symbolische, keine realistischen Bilder. In Bezug auf Leonardos Zeit wollen wir das gerne zugestehen. Aber was hat das mit den Techniken der Visualisierung der modernen Wissenschaft zu tun? Sind sie etwa auch nichts anderes als Ideogramme, Sinnbilder?

Das entscheidende neue Merkmal der Malerei der italienischen Renaissance ist zweifellos der Versuch, ein bildliches Äquivalent des Sehens, des räumlichen Sehens zu schaffen. Das was an Giottos neuem Malstil vor allem besticht, ist die Körperlichkeit, die scheinbare Dreidimensionalität seiner Figuren z. B. auf den Fresken der Arena-Kapelle in Padua. Ließen sich Giotto und seine Nachfolger in ihrem Versuch, die Illusion von Tiefe und Raum auf einer zweidimensionalen Oberfläche wiederzugeben, noch von der Intuition leiten, so wurde die neue Technik der Darstellung im 15. Jahrhundert in ein formales Regelwerk übergeführt. Das streng geometrische Konstruktionsprinzip der perspektivischen Darstellung wurde vermutlich von Filippo Brunelleschi um 1420 erfunden und mit Änderungen von Leon Battista Alberti überliefert. Die der mathematischen Konstruktion zugrunde liegenden Voraussetzungen sind denkbar einfach: Wir denken uns jeden Punkt der auf der Leinwand darzustellenden Szene durch gerade Linien (»Sehstrahlen«) mit dem Auge des Malers verbunden. Die so entstehende Sehpyramide wird durch eine Ebene, die Leinwand eben, durchschnitten, die Schnittpunkte der Linien der Sehpyramide ergeben auf der Leinwand eine exakte geometrische Projektion der Szene. Diese Projektion kann eben mit elementaren geometrischen Verfahren konstruiert werden.[5]

Alberti, Leonardo und die anderen Meister der Renaissance glaubten, mit der Zentralperspektive ein Verfahren gefunden zu haben, das eine adäquate Wiedergabe unseres Sehbildes erlauben würde. Das ist natürlich ein grandioses Missverständnis. Geleistet haben sie mit Hilfe dieses Verfahrens nämlich etwas ganz anderes: Sie haben – und das auf, buchstäblich, sehr anschauliche Weise – eine Revolution im Denken über den Raum, wenn schon nicht eingeleitet, so doch entscheidend befördert. Der Raum, den die Maler der Renaissance sich mit ihren Fliesenmustern auf der Leinwand eröffnet haben, nimmt die mathematische Auffassung des Raums der neuzeitlichen Physik vorweg: die Auffassung einer unendlichen, kontinuierlichen Leere (vgl. dazu ausführlich Wertheim, 2002). Unendlichkeit ist symbolisiert im Fluchtpunkt der perspektivischen Konstruktion; Kontinuität dadurch, dass jeder Punkt im perspektivischen Bild eindeutig durch drei Koordinaten bestimmt ist. Die Perspektive in der renaissancezeitlichen Malerei ist, um mit Panofsky (1924/25) zu sprechen, selbst eine symbolische Form.

Die zentralperspektivische Bildkonstruktion ist nichts anderes als eine kühne Abstraktion von der »Wirklichkeit« unseres Sehbildes. Unser phänomenaler Wahrnehmungsraum ist nicht unendlich; er ist nicht homogen und kontinuierlich, weil alle möglichen Orte und Richtungen in ihm nicht gleichartig sind, sondern sich im Akt des Sehens Bedeutungen und Inhalte stets von einem Hintergrund abheben, sich vor einem Hintergrund abzeichnen. Die exakt-perspektivische Konstruktion abstrahiert davon, dass wir nicht mit einem, sondern mit zwei Augen sehen, sie abstrahiert von der anatomischen Gegebenheit, dass sich unser Netzhautbild nicht auf eine ebene, sondern auf eine konkav-gekrümmte Fläche projiziert, und sie abstrahiert auch von allen psychologischen Gegebenheiten, von den Konstanzphänomenen etc. (Ebd., S. 101-102).

Das alles ist deshalb wichtig, weil sich das in der Renaissance entwickelte Verfahren der mathematischen Perspektive gleichsam materialisiert hat in einer dann auch für die Wissenschaften bedeutsamen Apparatur, nämlich in der Fotokamera. Wir neigen nur allzu leicht zu der Annahme, dass die Kamera eine Art natürliche Maschine wäre, die es uns erlaubt, die Natur einzufangen, uns ein Bild von der Welt schenken, das der Welt vollkommen entspricht. Ein Blick auf die Entstehungsgeschichte der Fotokamera aber entlarvt diese Auffassung als Mythos. Entscheidend für die Entwicklung des Fotoapparats war nämlich die Einsicht, dass das bereits bekannte Prinzip der Camera Obscura zur Herstellung von naturalistischen, d. h. den in der Malerei im 16. Jahrhundert entwickelten Kriterien der naturalistischen Bildkonstruktion entsprechenden Darstellungen zu verwenden ist. Dies wurde erstmals von Giovan Battista della Porta 1552 in einer Veröffentlichung vorgeschlagen. D.h. aber, dass es den Malern der Nachrenaissance nicht darum ging, »Bilder zu malen, die aussehen, als wären sie von einer Kamera gemacht«, sondern, umgekehrt, »eine Maschine zu entwickeln, die genau solche Bilder machte, wie sie malten« (Snyder, 2004, S. 38). Nicht die Natur, die gesehene Natur, sondern realistische Gemälde gaben den Maßstab für die Bilder ab, die der Apparat erzeugen sollte.[6]

Die Auffassung, dass Fotos die Welt abbilden, hält sich hartnäckig, obwohl eine Fotografie so offensichtlich anders beschaffen ist als unsere visuelle Erfahrung. All das, was wir bei der Erörterung der Konstruktionsprinzipien der Zentralperspektive an Einwände gegen die Ähnlichkeit von Seherfahrung und naturalistischem Bild vorgebracht haben, gilt natürlich auch für die Fotografie. Unser Glaube an den Realismus der Fotografie rührt daher, dass wir davon überzeugt zu sein scheinen, dass sich die Welt auf den Film gleichsam ohne unser zutun von selbst einschreibt. Wir stützen unseren Glauben somit auf die Ätiologie einer Fotografie, also auf eine Kausalgeschichte: Licht, das von einem Gegenstand, den wir abbilden wollen, reflektiert wird, fällt auf einen lichtempfindlichen Film, auf dem es bestimmte chemische Reaktionen auslöst, wodurch sich ein Abbild des Gegenstands auf dem Film gleichsam einprägt. Augrund dieser kausalen Beziehung scheint die Ähnlichkeit zwischen Bild und Welt garantiert. Aber sehen wir uns einmal die nachfolgende Abbildung an. Es handelt sich um eine frühe Daguerreotypie, die um 1840 entstanden ist:

Abb. 14: Daguerreotypie, um 1840 (aus Draaisma, 1999, S. 117)

Es ist die Aufnahme eines Pariser Boulevards, der zum Zeitpunkt seiner Aufnahme nicht so leer ist, wie er auf den Bild erscheint: Aber die Kutschen, Spaziergänger usw. bewegten sich zu schell, um auf der lichtempfindlichen Kupferplatte Spuren zu hinterlassen. Mit einer Ausnahme: Hier sehen wir einen Mann, der sich ein paar Minuten Zeit nahm, um seine Schuhe putzen zu lassen:

Abb. 15: Bildausschnitt (aus Draaisma, 1999, S. 117)

Offensichtlich hängt also das, was auf dem Bild zu sehen ist, entscheidend von der Funktionsweise des Apparats ab, der dieses Bild erzeugt. Damit kommen aber Variablen ins Spiel, die nichts, aber auch gar nichts mit den Eigenschaften der Welt zu tun haben, die abgebildet werden soll. Z. B. die Entfernung des Apparats vom Gegenstand, die Belichtungszeit etc. Wenn wir z. B. eine Aufnahme des Grazer Uhrturms stark überbelichten, dann bildet sich der Uhrturm auf dem Film vielleicht als heller grauer Fleck ab. Akzeptieren wir dieses Bild dann als eine realistische Fotografie des Uhrturms? Wohl kaum! Aber wann akzeptieren wir dann eine Fotografie als realistisches Bild eines Gegenstands? Zur Klärung dieser Frage reicht der Verweis auf die natürliche Kausalbeziehung zwischen Foto und Welt nicht aus. Konventionen kommen ins Spiel: Konventionen, die der Fotograf einhalten muss, um als realistisch akzeptierte Bilder zu erzeugen – eine konventionelle Bildsprache also; und natürlich unser schon bestehendes Wissen, unser Verständnis der Welt.

Literatur

Boccaccio, Giovanni (2008): Das Dekameron. Frankfurt (Fischer) (original 1349-1353)

de Chadarevian, Soraya (2001): Die »Methode der Kurven« in der Physiologie zwischen 1850 und 1900. In: Michael Hagner (Hg.): Ansichten der Wissenschaftsgeschichte. Frankfurt (Fischer), S. 161-188.

Daston, Lorraine & Galison, Peter (2007): Objektivität. Frankfurt (Suhrkamp).

Draaisma, Douwe (1999): Die Metaphern-Maschine. Eine Geschichte des Gedächtnisses. Darmstadt: Primus Verlag

Eissler, Kurt R. (1961): Leonardo da Vinci. Psychoanalytische Notizen zu einem Rätsel. Basel (Stroemfeld/Roter Stern).

Foucault, Michel (1966): Die Ordnung der Dinge. Eine Archäologie der Humanwissenschaften. Frankfurt (Suhrkamp).

Fleck, Ludwik (1980): Die Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache. Frankfurt (Suhrkamp) (original 1935).

Freud, Sigmund (1910): Eine Kindheitserinnerung des Leonardo da Vinci. In ders. (1999): Gesammelte Werke VIII. Frankfurt: Fischer, S. 127-211 (original 1910)

Gombrich, Ernst (1997): Die Geschichte der Kunst. Frankfurt (Fischer)

Heller, Agnes (1982): Der Mensch der Renaissance. Köln (Edition Maschke).

Koyré, Alexandre (1953): Leonardo da Vinci nach 500 Jahren. In ders., Leonardo, Galilei, Pascal. Die Anfänge der neuzeitlichen Naturwissenschaft. Frankfurt (Fischer), S. 31-56.

Latour, Bruno (2000): Die Hoffnung der Pandora. Untersuchungen zur Wirklichkeit der Wissenschaft. Frankfurt (Suhrkamp).

Nova, Allesandro (2004): Zeichnend zur Erkenntnis. Spektrum der Wissenschaft, Spezial 4, 26-29

Panofsky, Erwin (1964): Die Perspektive als »symbolische Form«. In ders., Aufsätze zu Grundfragen der Kunstwissenschaft. Berlin (Hessling), S. 99-167, (original 1924/25).

Panofsky, Erwin (1960): Die Renaissancen der europäischen Kunst. Frankfurt (Suhrkamp).

Popplow, Marcus (2004): Die Emanzipation der Technik. Spektrum der Wissenschaft, Spezial 4, 84-87.

Snyder, Joel (2004): Das Bild des Sehens. In: Herta Wolf (Hg.): Paradigma Fotografie. Fotokritik am Ende des fotografischen Zeitalters. Frankfurt (Suhrkamp), S. 23-59.

Vasari, Giorgio (2000): Lebensläufe der berühmtesten Maler, Bildhauer und Architekten. Zürich (Manesse) (original 1568).

Vollmuth, Ralf (2004): Das anatomische Zeitalter. Die Anatomie der Renaissance von Leonardo da Vinci bis Andreas Vesal. München (Verlag Neuer Merkur).

von Glasersfeld, Ernst (1997): Radikaler Konstruktivismus. Ideen, Ergebnisse, Probleme. Frankfurt (Suhrkamp).

Wittgenstein, Ludwig (1984): Tractatus logico-philosophicus. In: Werkausgabe Bd. 1. Frankfurt (Suhrkamp), S. 7-85 (original 1922).

Wertheim, Margaret (2002): Die Himmelstür zum Cyberspace. Eine Geschichte des Raumes von Dante zum Internet. München (Piper).

White, Michael (2004): Leonardo da Vinci. Der erste Wissenschaftler. Berlin (Aufbau Verlag).

Endnoten:

- [1]

-

Für eine eingehendere Beschäftigung mit den Apparaturen der physikalistischen Physiologie vgl. die ausgezeichnete Arbeit von de Chadarevian (2001).

- [2]

-

Daston und Galison (2007) subsumieren diese Form der Bildproduktion unter den Begriff der »mechanischen Objektivität«.

- [3]

-

Unsichtbar ist hier im wörtlichen Sinn zu nehmen: Muskelzuckungen oder Pulsschwankungen werden erst durch die grafische Methode für uns sichtbar gemacht.

- [4]

-

Zur Bedeutung des Begriffs der Ähnlichkeit im renaissancezeitlichen Denken vgl. z.B. Foucault (1966, S. 46-77).

- [5]

-

Vgl. die ausführliche Erörterung des Verfahrens bei Panofsky, 1964, S. 130-131.

- [6]

-

Wenn Daston und Galison (2007) in ihrem Buch über die Geschichte der Bildgebung wissenschaftlicher Atlanten verschiedene epistemische Grundhaltungen – »epistemische Tugenden oder Werte«, wie sie sagen (S. 19) – als historische Etappen der Bildproduktion unterscheiden, dann ist damit eine Verbindungslinie angezeigt, die die von den Autoren benannte erste Etappe, das »Zeichnen nach der Natur« (»Naturwahrheit«), auf die sich nach der Mitte des 19. Jahrhunderts durchsetzende Etappe der »mechanischen Objektivität« (der Vorstellung einer sich über apparative Hilfsmittel ohne willentliches Zutun des Forschers abbildenden Natur) bezieht.