Transgenerationale Wertevermittlung in der Familie

Autonomie und Relationalität in autobiografischen Erzählungen junger Erwachsener

Zusammenfassung

Der vorliegende Beitrag geht der Frage nach, inwiefern sich in den biografisch-narrativen Konstruktionen junger Erwachsener transgenerationale Aspekte der Identifizierung bzw. Abgrenzung zu den Wertevorstellungen der Ursprungsfamilie finden lassen. Besonderes Augenmerk liegt hierbei auf den Dimensionen Autonomie und Relationalität, die als grundlegende menschliche Bedürfnisse gelten, die in verschiedenen sozio-kulturellen Kontexten jedoch unterschiedlich gewichtet und interpretiert werden. Im Rahmen einer größer angelegten Längsschnittstudie wurden hierzu biografisch-narrative Interviews mit 24 jungen Erwachsenen durchgeführt und eine Typologie von unterschiedlichen lebensgeschichtlicher Konstruktionen erarbeitet. Anhand von zwei Fallvorstellungen sollen hier exemplarisch zwei dieser Entwicklungspfade dargestellt werden. Abschließend wird diskutiert, wie die in den lebensgeschichtlichen Konstruktionen deutlich werdenden Orientierungen zum einen als transgenerationale Übernahme verstanden werden kann, zum anderen aber auch eng mit der jeweiligen soziohistorischen und soziokulturellen Einbettung verwoben sind. Als Ausblick wird eine systematische Verbindung mit den Daten früherer Erhebungen vorgeschlagen.

Schüsselwörter: Narrative Identität, Transgenerationale Transmission, Autonomie und Relationalität

Summary

The present article investigates trans-generational aspects of identification with and dissociation from values within the family of origin in biographical-narrative constructions of young adults. The paper specifically focuses on the dimensions autonomy and relatedness which can be considered basic human needs that are negotiated differently in diverse socio-cultural contexts. As part of a larger longitudinal study biographical-narrative interviews were conducted with 24 young adults and a typology of life stories developed. Two distinct developmental pathways shall in the following be illustrated by individual case descriptions. We discuss how the orientations expressed in these life stories can be understood as part of trans-generational transmission on the one hand, and as inseparably interwoven within the specific socio-historical and socio-cultural context in which they were produced. As a future step, we suggest to put these findings systematically in relation with the data of previous assessments of the study.

Keywords: Narrative Identity, transgenerational transmission, autonomy and relatedness

1. Autonomie und Relationalität im Spannungsfeld zwischen transgenerationaler Tradierung und sozio-kulturellem Wandel

Autonomie bzw. Agency und Relationalität werden seit langem als grundlegende menschliche Bedürfnisse verstanden (Bakan 1966). Verschiedene Forschungstraditionen haben dies aufgegriffen. Beispielsweise werden in der kulturvergleichenden Entwicklungspsychologie diese beiden Dimensionen als Organisatoren von kulturellen Entwicklungspfaden von Selbstkonstruktionen diskutiert (Greenfield/Keller/Fuligni/Maynard 2003; Kagitcibasi 2005). Als solche sind sie eng verwoben mit der eigenen Sozialisation und der transgenerationalen Weitergabe dieser Orientierungen durch die Ursprungsfamilie. Dabei werden die beiden Dimensionen nicht als je nach kulturellem Kontext mehr oder weniger vorhanden, oder gar sich gegenseitig ausschließend verstanden, sondern als jeweils kulturspezifisch ausgehandelt.[1]

Erziehungspraktiken sind jedoch auch immer soziokulturell und soziohistorisch situiert und müssen vor diesem Hintergrund verstanden werden. Sie können als adaptiv an soziohistorisch hervorgegangenen Gesellschaftsstrukturen bzw. Lebensformen gesehen werden und dienen dazu, Kinder auf die jeweilige Gesellschaftsstruktur optimal vorzubereiten (Keller 2007; Weisner 2002).

In der Identitätsforschung werden Autonomie und Relationalität als zentrale Aspekte narrativer Identität postuliert (McAdams 2008). Beispielsweise können die ProtagonistInnen einer Lebensgeschichte als agentive Charaktere auftreten, die selbstbestimmend ihr Leben gestalten, eigene Interessen durchsetzen und individuellen Handlungsspielraum einfordern, oder als kommunale Charaktere, die ihr Handeln vorrangig an sozialen Beziehungen orientieren und eigene Interessen denen der Gruppe unterordnen.

In der Narrativen und Diskursiven Psychologie wird Agentizität als Aspekt der narrativen Identität (Lucius-Hoene/Deppermann 2004, 2013; Bamberg 2011, 2012) dahingehend diskutiert, wie sich ein(e) ProtagonistIn in der autobiografischen Erzählung positioniert, d.h. wer oder was aus wessen Sicht über welche Art und Möglichkeit von Handlungs- und Wirkmächtigkeit verfügt. Der/die ProtagonistIn kann beispielsweise in einer Äußerung als aktiv handelnd oder als etwas passiv über sich ergehen lassend präsentiert werden (s.a. Mey 1999).

Der vorliegende Beitrag geht der Frage nach, inwiefern sich junge Erwachsene hinsichtlich der beiden Dimensionen an den Wertvorstellungen ihrer Eltern orientieren. Speziell interessiert, wie sich Autonomie und Relationalität in den narrativen Konstruktionen der eigenen Lebensgeschichte zeigen und inwiefern sie als Abgrenzung oder Identifikation zur eigenen Primärsozialisation konstruiert werden.

2. Kulturelle Einbettung von Wertevermittlung in der Familie

Identitätsentwicklung und Werteorientierung sind maßgeblich verwoben mit der eigenen Sozialisation, d.h. in erster Linie mit frühen Erfahrungen in der Ursprungsfamilie, aber auch mit Erfahrungen im weiteren Lebensverlauf und der eigenen Interpretation der jeweiligen autobiografischen Erfahrungen. Sowohl die Erziehungsstrategien der Ursprungsfamilie als auch die Interpretation der eigenen Erfahrung müssen dabei immer in dem jeweiligen kulturellen Eingebettetsein verstanden werden. Elterliche Vorstellungen von guter Erziehung (parentale Ethnotheorien) und damit einhergehende konkrete Sozialisationspraktiken werden hier als sozio-historisch evolvierte Adaptationsprozesse an die Lebensbedingungen eines bestimmten kulturellen Kontextes betrachtet, die sich systematisch auf kindliche Entwicklung auswirken und zu unterschiedlichen kulturellen Entwicklungspfaden des Selbst führen (Greenfield et al. 2003; Weisner 2002). Ein wesentliches Erziehungsziel in modernen westlichen Informationsgesellschaften beispielsweise ist die Selbständigkeit und Unabhängigkeit der Kinder. Selbstbestimmung und frühe Unabhängigkeit des Kindes stehen dabei im Vordergrund. Kinder lernen bereits früh, eigene Wünsche und Interessen zu äußern (»psychological autonomy«, Keller/Otto 2011) und soziale Beziehungen als frei wählbar anzusehen. Kinder werden von ihren Eltern einerseits ermutigt, sich ihre eigene Meinung – unabhängig von der Meinung anderer, inklusive der Eltern – zu bilden, andererseits ist es der Wunsch vieler Eltern, dass die eigenen Werte und Überzeugungen von ihren Kindern übernommen werden. Als eine wesentliche Aufgabe der Identitätsfindung im Jugend- und jungen Erwachsenenalter in westlichen Gesellschaften besteht gerade in der Abgrenzung zu den Eltern und deren Überzeugungen (Hoffmann 1984). Andererseits ist gerade auch eine gute Beziehungsqualität und emotionale Verbundenheit zu den Eltern Voraussetzung für eine gelungene Individuation (Grotevant/Cooper 1998). Die Qualität der Beziehung zu den Eltern bestimmt dabei mit, inwieweit die Werte der Eltern übernommen werden. Kinder, die sich wertgeschätzt fühlen und deren Eltern als Vorbild wahrgenommen werden, identifizieren sich eher mit den vorgelebten Werten der Eltern, als Kinder, die eine weniger positive Beziehung zu ihren Eltern haben (s. Schwarz/Trommsdorff/Albert/Mayer 2005).

Generell kann man jedoch nicht davon ausgehen, dass Kinder einfach kulturelle Bedeutungssysteme und Praktiken der Elterngeneration übernehmen oder ablehnen (Trommsdorf/Nauck, 2006). Vielmehr muss dies als ein Prozess innerhalb eines offenen und multidirektionalen Systems verstanden werden, das immer auch die Entwicklung von Neuem zur Folge hat (Valsiner 2007; Kuczynski/Navara 2006; s.a. Tromsdorff 2009). Kinder sind keine passiven Rezipierenden der elterlichen Wertvorstellungen, sondern gestalten ihren weiteren Lebensweg selbst mit (Grusec/Goodnow 1994). Darüber hinaus tragen gesellschaftliche Veränderungen ebenfalls zur Entwicklung individueller Wertvorstellungen bei. Das Individuum nimmt eine aktive Rolle ein, indem es existierende Praktiken und Bedeutungsorientierungen interpretiert, reflektiert und bewertet, und sich ggf. davon auch distanziert, so dass kulturelle Bedeutungssysteme kontinuierlich im Wandel bleiben (Valsiner 2007). Gesellschaftliche Veränderungen tragen in diesem offenen System ebenfalls zu einem Wertewandel bei, der wiederum vom Individuum reflektiert und bewertet werden kann. Durch die aktive Teilnahme am gesellschaftlichen Leben trägt das Individuum letztendlich auch selbst zum gesellschaftlichen Wandel bei. Auch das Verhältnis Individuum-Gesellschaft ist somit dialogisch und multidimensional zu verstehen. Eine »Weitergabe« von kulturellen Orientierungen ist demzufolge immer ein komplexer Prozess, der eine sich verändernde Person, in sich veränderten Beziehungen in einer sich verändernden Gesellschaft umfasst (s.a. Kohli 1996). Dennoch kommt der Ursprungsfamilie eine zentrale Rolle zu (z.B. Trommsdorff 2009), da die Lebenserfahrungen in der Kindheit nachhaltigen – wenn auch nicht determinierenden – Einfluss auf die weitere Entwicklung hat. Die Familie stellt in gewisser Weise den Kern der »developmental niche« (Super/Harkness 1986, 2002) dar, in der kulturelle Werte vermittelt und ausgehandelt werden (z.B. Keller 2007).

3. Zwischen Werteübernahme und Eigenbestimmung

Die gesellschaftlichen Entwicklungen seit Mitte der 1950er Jahre in Deutschland haben zu einer zunehmenden Individualisierung und damit verbundene Selbstbestimmung geführt (Beck/Beck-Gernsheim 1994). Familiengründung tritt im jungen Erwachsenenalter zugunsten von Bildung und beruflicher Karriere, Selbstentfaltung und Selbstverwirklichung zurück. Das junge Erwachsenenalter ist, wie Arnett (2007, S. 208, Herv. i. Orig.) es formuliert: «the age of identity explorations, the age of instability, the self-focused age, the age of feeling in between, and the age of possibilities”.

Die eigene Sozialisation wird also zunehmend die Aufgabe des Individuums selbst und unterliegt in immer geringerem Maße äußeren sozialen oder institutionellen Einwirkungen (Heinz 2002). Modernitätstheoretische Ansätze (Beck/Beck-Gernsheim 1994; Taylor 1989) sehen die zunehmende Individualisierung moderner westlicher Gesellschaften einhergehend mit einer wachsenden Selbstvergewisserung des biografischen Gewordenseins. Rekonstruktive Biografieforschung greift dies auf und sieht individuelle Fallrekonstruktionen auch immer als eine Widerspiegelung des sozio-kulturellen Kontextes (Schulze 2010). Taylor (1989) argumentiert beispielsweise, dass in modernen oder postmodernen westlichen Gesellschaften die Definition eines »guten Lebens« zunehmend nicht mehr institutionell von außen (als auch von der Familie) vorgegeben, sondern dem Individuum selbst überlassen ist. Die damit einhergehende größere Betonung individuellen Erlebens macht entsprechend eine zunehmende »Innenschau« und Agentizität zur Herstellung persönlicher Identität notwendig. Diese Aufgabe wird vorranging durch autobiografisches Erzählen bewältigt, das zur Herstellung von Kontinuität und Kohärenz – zentralen Aspekten personaler Identität – dient (Straub 2000; s.a. Bamberg 2012; Mey 1999).

Was dabei eine »gute Geschichte« (»master narrative«) ausmacht, d.h. auf welches Wertesystem sie hinweist, ist in die jeweiligen kulturellen Episteme eingebunden, also den vorherrschenden Vorstellungen darüber, was ein »gutes Leben« darstellt (Brockmeier 2006; s.a. Bakhtin 1981; Bohn 2009). Diese Wertevorstellungen von Heranwachsenden entwickeln sich demnach zwar vorrangig durch die eigenen Erfahrungen in der Ursprungsfamilie, jedoch sind diese Erfahrungen wiederum in größere kulturelle Wertevorstellungen eingebunden. McAdams (1993, 2008) postuliert, dass die Lebensgeschichten von Individuen, die auf ähnliches kulturelles Wissen und kulturelle Erfahrung zurückgreifen, ähnliche Themen in Hinblick auf Autonomie und Relationalität aufweisen. Agentische Themen beziehen sich beispielsweise auf die Betonung von Erfolg, Karriere, Einfluss und Macht während sich relationale (communal) Themen auf die Betonung von Intimität, soziale Beziehungen und Fürsorge beziehen. Angesichts einer zunehmenden Individualisierung und dem Wegfall traditioneller Lebensverläufe in westlichen Gesellschaften stellt sich die Frage, wie es jungen Erwachsenen gelingt, einerseits flexibel, unabhängig und auf Selbstverwirklichung ausgerichtet zu sein, andererseits eine soziale Verankerung in Beziehungen zu finden.

4. Transgenerationale Transmission von Autonomie und Relationalität

4.1 Werteübernahme in den Identitätskonstruktionen junger Erwachsener am Beispiel der Mainzer Längsschnittstudie

Die Mainzer Längsschnittstudie (z.B. Demuth 2011a; Keller/Boigs 1998) geht der Frage nach, inwiefern sich in einer Kohorte deutscher Mittelschichtsfamilien unterschiedliche Entwicklungspfade (Greenfield et al. 2003) hinsichtlich der Dimensionen Autonomie und Relationalität identifizieren und inwiefern sich die unterschiedlichen Identitätskonstruktionen junger Erwachsener auf eine transgenerationale Werteübernahme innerhalb der Familie zurückführen lassen. Ein Modell kultureller Entwicklungspfade wurde von Greenfield und Kollegen (ebd.) als Kritik an zu simplistischen und dichotomen Modellen zur Erklärung kultureller Unterschiede postuliert. Das Modell geht davon aus, dass es universelle altersabhängige Entwicklungsaufgaben gibt (z.B. Beziehungsaufbau und Bindung, Wissenserwerb und kognitive Fähigkeiten, Autonomie und Relationalität in der Identitätsbildung), die je nach sozio-kulturellem Kontext durch unterschiedliche Sozialisationspraktiken gelöst werden. Durch unterschiedliche Sozialisationspraktiken, an denen der heranwachsende Mensch teilnimmt, entwickeln sich somit kontinuierlich eine Subjektivitätsform mit spezifischen kulturellen Bedeutungssystemen und Werteorientierungen.

Die vorliegende Studie greift diesen Ansatz auf und wendet ihn auf transgenerationale Weitergabe kultureller Orientierungen innerhalb der Familie an. Dies soll anhand einer Analyse narrativ-biografischer Interviews junger Erwachsener untersucht werden, in denen die Teilnehmenden retrospektiv über ihre eigene Sozialisation in der Familie und über ihre gegenwärtige Lebensgestaltung erzählen.

Die Studie umfasst eine Re-Analyse von Daten aus einer früheren Längsschnittsstudie (Leitung: Heidi Keller, Lehrstuhl Entwicklung & Kultur, Universität Osnabrück), sowie eine erneute Datenerhebung mit einem Teil der ursprünglichen Teilnehmenden.

Alle Teilnehmenden der Studie wurden im Zeitraum 1977/1978 als erstes Kind von deutschen Mittelschichtsfamilien im Mainzer Raum geboren. Die Generation, der die Eltern der Teilnehmenden angehören, war in der damaligen Zeit vom »68er«-Zeitgeist geprägt, d.h. vielfach wurden traditionelle Erziehungsmodelle in Frage gestellt und mit antiautoritären Erziehungsformen experimentiert. Aus den ersten neun Lebensjahren der Teilnehmenden liegen eine Reihe von Daten vor, dessen systematische Re-Analyse jedoch noch aussteht. In der Re-analyse sollen mögliche Einflüsse auf Entwicklungspfade hinsichtlich der Dimensionen Autonomie und Relationalität prospektiv identifiziert werden (s.a. Demuth 2011a). Als Erweiterung des Längsschnittes wurde 2004/2005 mit 24 der ursprünglich 43 Teilnehmenden eine erneute Datenerhebung durchgeführt, um herauszufinden, wie die Teilnehmenden aus ihrer subjektiven Sicht ihre Lebensgeschichte rekonstruieren (hinsichtlich der Dimensionen Autonomie und Relationalität) und ob es übergreifende Muster der transgenerationalen Transmission hinsichtlich dieser beiden Dimensionen gibt.

Die Teilnehmenden wurden 18 Jahre nach der letzten Erhebung erneut kontaktiert und zu Hause besucht[2]. Zu dem Zeitpunkt waren die Teilnehmenden 27–28 Jahre alt. Die Datenerhebung umfasste ein biografisch-narratives Interview und berücksichtige im ersten Teil das offene Vorgehen des narrativen Interviews (Schütze 1983), gefolgt von einem halbstrukturierten Teil gemäß dem Vorgehen des problemzentrierten Interviews (Witzel 2000; Witzel & Reiter 2012; zum Vergleich narratives und problemzentriertes Interview s. Mey 2000). Darin wurden die Teilnehmenden spezifischer nach der Bedeutung ihrer Ursprungsfamilie und ihrer Freunde sowie nach der Bedeutung von Karriere und Selbstentfaltung in ihrem Leben gefragt wurden. Die Interviews dauerten zwischen ein und drei Stunden. Die Auswertung erfolgte mittels dem Kodierverfahren nach Strauss/Corbin (1996, s.a. Mey/Mruck 2009, 2011), wobei nicht die Herausarbeitung einer Kernkategorie zum Ziel stand, sondern das Herausarbeiten einer Typologie von Entwicklungsverläufen.

4.1.1 Die Achsenkategorien

In einem ersten Schritt wurde mittels Offenem Kodieren ein erster Zugang zu den Interviews geschaffen. Im Rahmen des Axialen Kodierens wurden Codes systematisch zu übergeordneten Kategorien zusammengefügt und mittels Dimensionalisieren, sowie der Methode des ständigen (minimalen und maximalen) Vergleichs miteinander in Beziehung gesetzt (s.a. Demuth/Keller/Gudi/Otto 2011). Dabei wurden folgende zentrale Achsenkategorien herausgearbeitet:

Ressourcenfunktion der Ursprungsfamilie

Diese Kategorie umfasst, inwiefern aus der Sicht der Teilnehmenden die Ursprungsfamilie in der Kindheit als emotional unterstützend erlebt wurde und die eigenen Bedürfnisse durch die Familie gedeckt werden konnten.

Vorgelebte Werte und Beziehungen in der Familie

Diese Kategorie umfasst, wie Autonomie und Relationalität in der Ursprungsfamilie ausgehandelt wurden. Dies zeigte sich vorrangig darin, welche Art von sozialen Beziehungen (sowohl innerhalb als auch außerhalb der Familie) und von beruflicher Karriere die Eltern vorlebten und vermittelten. Haben die Eltern beispielsweise sozialen Zusammenhalt, lokale Verbundenheit, aktive Beziehungspflege vorgelebt oder eher einen individualistischen Lebensstil? Wurden die Familienbeziehungen als stabil erlebt oder als instabil bzw. als sehr konflikthaft? Legten die Eltern viel Wert auf Traditionen, Familien- und Verwandtschaftspflege, wurde das Kind eher dahingehend erzogen, zu gehorchen ohne zu hinterfragen oder eher zu autonomer Selbstbestimmung. Wie wurde das Verhältnis zwischen berufliche Karriere bzw. individueller Selbstverwirklichung und Familienbeziehungen vorgelebt.

Konfrontation mit Wendepunkten oder Brüchen im Lebenslauf

Diese Kategorie umfasst, inwiefern Wendepunkte oder Brüche erlebt wurden und wie diese Marker (z.B. durch soziale Puffer) gemeistert werden konnten. Manche lebensgeschichtlichen Rekonstruktionen der Teilnehmenden waren von sehr wenigen bzw. geringfügigen Einschnitten gekennzeichnet. In anderen Erzählungen führte Diskontinuität zu einer temporären Verunsicherung, die je nach Art und Ausmaß und abhängig davon, ob weitere Bezugspersonen Unterstützung boten oder nicht, eine frühe Eigenständigkeit bzw. einen Rückzug oder gar eine Abgrenzung von elterlichen Werten zur Folge hatte. In manchen Fällen wurden Brüche als Wendepunkte beschrieben. Wendepunkte in Selbst-Erzählungen stellen laut Bruner (1997, 2001) Wege dar, durch die sich der/die Erzählende von Konventionen befreit und Autonomie beansprucht.

Eigener Lebensentwurf als Identifikation mit dem bzw. Gegenentwurf zum Elternhaus

Je nach dimensionaler Ausprägung der oben genannten Kategorien können die lebensgeschichtlichen Konstruktionen als Identifikation bzw. als Gegenentwurf zu den elterlichen Werten gesehen werden. Eine Übernahme der elterlichen Werte kann dabei sowohl die Weiterführung eines eher traditionellen, familienorientierten Lebensstil bedeuten, als auch die Weiterführung eines von beruflicher Selbstverwirklichung und Selbstbestimmung gekennzeichneten Lebensstils. Ebenso kann ein Gegenentwurf zum elterlichen Lebensstil sich sowohl darin äußern, aus familiären Bindungen »auszubrechen«, um eine starke individuelle (vorrangig berufliche) Selbstverwirklichung anzustreben, als auch darin, sich eine »Ersatzfamilie« zu suchen, um erfahrene Mängel in der Ursprungsfamilie auszugleichen.

4.1.2 Typologie der lebensgeschichtlichen Entwürfe

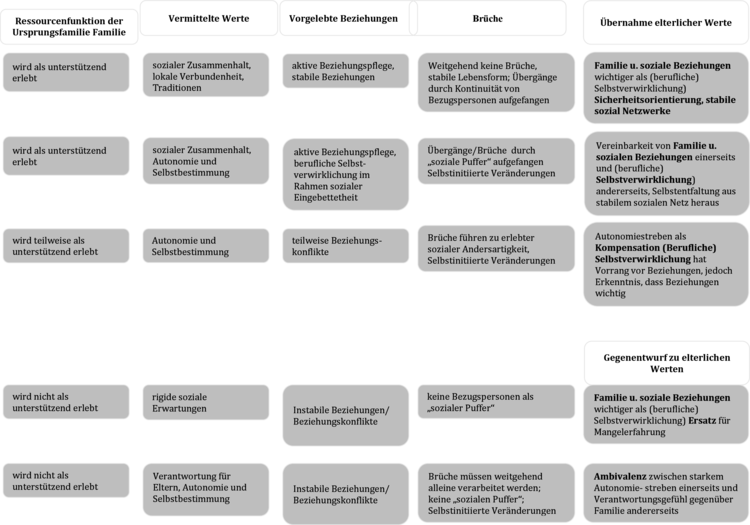

Durch die Methode des minimalen und maximalen Vergleichs wurde eine Typologie von Entwicklungspfaden entwickelt. Aus Platzgründen kann an dieser Stelle keine detaillierte Beschreibung der Typologie erfolgen. Sie soll aber hier kurz anhand der folgenden Übersicht (s. Abb. 1) skizziert und im Nachfolgenden vor dem Hintergrund der transgenerationalen Transmission der Dimensionen Autonomie und Relationalität zusammenfassend beschrieben werden:

Abbildung 1: Typologie der Entwicklungspfade

Abbildung 1: Typologie der EntwicklungspfadeTransgenerationale Übernahme von Werten

Eine Übernahme elterlicher Werte fand sich vorrangig in den Lebensgeschichten der Teilnehmenden, die ihre Ursprungsfamilie als unterstützend und innerhalb stabiler Beziehungen beschreiben. Dabei zeigten sich zwei Untertypen: zum einen Lebensgeschichten, in denen seitens der Ursprungsfamilie viel Wert auf Tradition und lokaler Verbundenheit (z.B. aktives Engagement bei der Feuerwehr oder Aktivitäten der Gemeinde) gelegt wurde (»Funktional relationaler Entwicklungspfad«), zum anderen Lebensgeschichten, in denen die Ursprungsfamilie sowohl starker sozialen Zusammenhalt vorgelebt wurde, als auch Autonomie und Selbstbestimmung gefördert wurde (»Autonom-Relationaler Entwicklungspfad«). Es gibt wenig Brüche oder Wendepunkte, bzw. diese werden so erzählt, dass sie durch die emotionale Unterstützung verschiedener Bezugspersonen gut gemeistert wurden.

Darüber hinaus gab es auch zwei Lebensgeschichten, die sich nicht so eindeutig in die beiden Untertypen einordnen ließen: die Ursprungsfamilie wird nicht so stark als unterstützend beschrieben, wie in den ersten beiden Typen, aber durchaus als fördernd und vor allem die Autonomie und Selbstbestimmung des Kindes begünstigend. Die Lebensgeschichten zeichnen sich aber dadurch aus, dass in der Kindheit und Pubertät eine Andersartigkeit zu den Peers erlebt wird (in einem Fall Schichtunterschiede beim Eintritt ins Gymnasium, im anderen Fall ein gering entwickeltes maskulines körperliches Erscheinungsbild), was zu einem ambitionierten Ehrgeiz einer intellektuellen bzw. beruflichen Karriere und Selbstverwirklichung führte, wobei soziale Beziehungen dieser deutlich untergeordnet werden (»Autonom-kompensatorischer Entwicklungspfad«). Beide Teilnehmende befanden sich jedoch gerade an einem Wendepunkt, an dem sie realisierten, sie sollten sozialen Beziehungen größere Bedeutung einräumen.

Transgenerationaler Gegenentwurf zu den elterlichen Werten

Die Lebensgeschichten, in denen die eigenen Lebensgestaltung als Gegenentwurf zu dem, was die Eltern vorgelebt haben, erzählt wurde, zeichnen sich hingegen dadurch aus, dass die Ursprungsfamilie als wenig unterstützend erlebt wurde und die kindlichen Bedürfnisse nicht ausreichend gedeckt. Die Teilnehmenden berichten von Brüchen (z.B. Scheidung und wechselnde Beziehungen der Eltern, Alkoholabhängigkeit bzw. Tod eines Elternteils), in denen sie kaum emotionale Unterstützung durch Dritte erhielten und weitgehend auf sich selbst gestellt waren. Dabei zeigten sich zwei Untertypen: Erstens, Lebensgeschichten, in denen die Ursprungsfamilie rigide Erwartungen an das Kind stellten. Der »Gegenentwurf« zeigt sich darin, dass die Teilnehmenden explizit davon sprechen, sich eine Ersatzfamilie zu suchen, in der sie das zu finden hofften, was sie in der eigenen Kindheit vermissten. Diese Beziehungen haben Vorrang vor der eigenen Selbstverwirklichung und beruflichen Karriere, auch wenn (oder gerade weil) dies die Eltern den Kindern nahe gelegt hatten (»Dysfunktional Relationaler Entwicklungspfad«). Zweitens, Lebensgeschichten, die sich dadurch auszeichneten, dass die Kinder schon früh Verantwortung für einen oder beide Elternteile übernehmen mussten und eine Art Rollentausch (Kinder sorgen für die Eltern) stattfand. Während die Eltern zwar die Autonomie der Kinder einerseits zu fördern scheinen, fordern sie andererseits eine fürsorgliche Abhängigkeit. Diese Lebensgeschichten zeichneten sich dadurch aus, dass die ProtagonistInnen einerseits ein sehr starkes Autonomiestreben entwickelten, sich andererseits aber der Familie sehr stark verpflichtet fühlten, was sich in einer starken Ambivalenz als Grundton der Geschichten ausdrückt (»Autonom-Ambivalenter Entwicklungspfad«).

4.1.3 Illustration anhand von zwei Fallbeispielen

Es soll an dieser Stelle deutlich gemacht werden, dass das Zusammenspiel dieser Kategorien natürlich sehr viel komplexer ist, als in einer zusammenfassenden Typologie aufgezeigt werden kann. Aus diesem Grund werden im Folgenden zwei Fallbeispiele näher betrachtet, die das Zusammenspiel der Kategorien verdeutlichen sollen und anhand derer dargestellt werden soll, wie sowohl Autonomie als auch relationale Bezogenheit eine zentrale Rolle in der Identitätskonstruktion in biografischen Erzählungen spielen bzw. inwiefern die Erzählenden dies als Abgrenzung bzw. Identifikation mit den kulturellen Orientierungen der Eltern darstellen.

Fallbeispiel 1: Linda[3]

Das Fallbeispiel von Linda soll den in der Typologie als »funktionalen relationalen « beschriebenen Entwicklungspfad darstellen. Linda wuchs zusammen mit ihren zwei jüngeren Geschwistern und ihren Eltern, sowie ihrer Großmutter, die bei der Familie wohnt, in einem Einfamilienhaus auf. Sie beschreibt ihre Familie als sehr unterstützend und geprägt von stabilen Beziehungen und starkem Zusammenhalt (Ressourcenfunktion der Ursprungsfamilie). Der Vater (Arzt) verbindet sein berufliches Leben mit der Familie, indem er seine Arztpraxis im Haus hat. Dies erlaubt es ihm beispielsweise, regelmäßig am Mittagsessen der gesamten Familie teilzunehmen, das einen zentralen Platz im Familienleben einnimmt und zu dem auch ein verwitweter Nachbar regelmäßig vorbei kommt. Die Eltern sind gleichzeitig auch in ein enges Beziehungsnetz mit Verwandten und Freunden eingebunden. Sie praktizieren ein traditionelles Familienleben, in dem der Vater der Hauptverdiener ist, und das Familienleben so organisiert ist, dass er in seiner Karriere unterstützt und gleichzeitig eng mit der Familie verbunden ist (Vorgelebte Werte in der Familie). Linda lernte schon früh, Verantwortung für ihre beiden kleineren Brüder zu übernehmen. Gleichzeitig beschreibt sie, dass ihre Eltern sie immer darin unterstützt haben, ihre eigenen Interessen zu entfalten.

In der Lebensgeschichte von Linda findet sich ein wiederkehrendes Muster, indem enge Beziehungen stets die Basis darstellen, von der aus neue Herausforderungen und Übergänge im Leben »problemlos« gemeistert werden (Konfrontation mit Brüchen im Lebenslauf). Dies wird beispielsweise deutlich, als sie von ihrem Schuleintritt berichtet:

»Ich weiß noch, es war ein bissl’ ungewohnt, weil alle kannten sich ja in der Schule vom Kindergarten her, ja von klein auf, und ich war eine der wenigen, die halt da wirklich zugezogen sind. Ja das war, das war eigentlich nicht so wild. Da gab’s dann ein paar Leute aus der Straße, ein paar Mädels, mit denen ich mich dann angefreundet hab’. Da hatten wir ja einen gemeinsamen Schulweg, da hab’ ich ziemlich schnell Anschluss gefunden, das war nicht das Problem.« (MLS02_72-77)[4]

Die Herausforderung einer neuen Umgebung stellt Linda als »gemeistert« dar, weil sie schnell Freunde fand, mit denen sie gemeinsam zur Schule gehen konnte. Später beschreibt sie den Übergang zum Gymnasium in ähnlicher Weise als problemlos, da sie bereits mehrere Schulkameraden kannte und somit eine Kontinuität hergestellt war:

«[Ich] muss sagen, das ist mir gar nicht so schwer gefallen. Ehm, weil, wir waren wieder sehr gemischt. [...] Weil, da hat es sich dann wieder bunt gemischt und da hatten wir neue Leute kennen gelernt, das ging eigentlich ganz gut, also, haben wir eine schöne Zeit gehabt. Hat sich dann noch ein paar mal gemischt, weil wir dann wieder gewählt haben nach Latein und Französisch und dann noch mal gewählt, nur Latein oder nur Französisch, und da hat sich das dann immer so’n bisschen gemischt und dann in der Oberstufe hatten wir dann auch die Kurse, das war dann wieder anders. Aber so die Freundschaften haben eigentlich so bis heute so gehalten <lacht>. (MLS02_83-98)

In der weiteren Darlegung berichtet Linda, sie habe Medizin studiert, genau wie ihr Vater. Sie betont, dass dies ihre eigene Entscheidung aufgrund ihres persönlichen Interesses war und nicht weil es in Ärztefamilien gemeinhin üblich ist, die Tradition des Arztberufes fortzuführen. Sie erhält einen Studienplatz an einer Universität zugewiesen, die mehrere Hundert Kilometer vom Heimatort entfernt liegt. Dieser Wechsel zu einer komplett neuen Umgebung wird von ihr als zunächst unbehagliche Situation beschrieben:

»[Ich] dachte, ‚oh Gott, keine Socke, die du kennst‘. Und dann eh, wir waren so viele aus m’ Stuttgarter Raum, so viele aus [Heimatort], man hat wirklich Leute schon wieder gekannt, oder sich schnell mit welchen angefreundet und ähm, das ging eigentlich raz faz. Und [Studienort] an sich war dann auch wirklich eine sehr tolle Erfahrung, weil man halt, ist erstens ja auch nicht weit von hier, ich bin auch oft nach Hause gefahren, das war auch nicht das Problem. Und mein Freund hat sich dann auch dafür entschieden, dass er auch nachkommt, dass man guckt, wo ich’s Grundstudium mach’, ist eigentlich auch egal, sind wa dort auch wieder zusammengezogen. Das war unsere erste gemeinsame Wohnung. Ja, und es hat halt gehalten <lacht>.« (MLS02_125-133)

Es fällt auf, dass der Wechsel des Lebensumfeldes zunächst als bedrohlich dargestellt wird, weil das soziale Umfeld unbekannt ist. Gemeistert wird die Situation auch hier wieder durch die Herstellung von Kontinuität zur Heimat durch soziale Beziehungen: a) Anschluss zu Studierenden aus dem gleichen Heimatort, b) der Möglichkeit, oft nach Hause zu fahren, c) der Nachzug ihres Freundes zum Studienort (Konfrontation mit Brüchen im Lebenslauf).

Der Wegfall des engen Familiennetzes wird von ihr als größte Herausforderung beschrieben. Auch dies meistert sie jedoch durch häufige Heimfahrten:

»Das EINZIGE war halt, dass man jetzt die ganze Family nicht um sich hat. Wir waren immer, meine Omi hat ja noch bei uns gewohnt und wir waren halt immer zu sechst am Tisch, mindestens. Und dann war immer noch der Nachbar noch da, der war auch immer noch da zum Mittagessen. Ja, dann kam immer noch donnerstags der Kollege aus dem Ort, weil der dann auch immer Mittag, <lacht> also da war immer sehr viel LOS bei uns und wenn man plötzlich dann alleine wohnt ist das dann halt schon irgendwie komisch. Aber es hat sich dann so ergeben, dass ich dann wirklich jemanden getroffen habe, der aus [Heimatort] kommt und wirklich jedes Wochenende nach Hause gefahren ist und d‘ran interessiert war, jemanden mitzunehmen, dass die Fahrt günstiger wird. Und da hab’ ich mich da immer mit rein gesetzt, da war das dann gar nicht so wild. Unter der Woche war ich ja beschäftigt mit dem Studium und am Wochenende bin ich dann öfter wieder hergefahren, mich mit meinem Freund getroffen, mit der Family. Und von daher, war das jetzt gar nicht so’n großer Bruch eigentlich.« (MLS02_355-368)

Auf die Nachfrage, ob es denn in ihrem Leben irgendein Schlüsselerlebnis oder einen Wendepunkt gab, antwortet Linda:

»Ich hatte wirklich bis jetzt eher das Glück, dass bei mir eigentlich relativ alles GLATT gelaufen ist. Dass das wirklich sich alles so, ein Schlüsselpunkt war sicherlich so, dass ich dann nach [Studienort] gekommen bin, dass das dann wirklich so auf Anhieb geklappt hat mit dem Studienplatz und dass es mich dann nicht nach [Stadt in der Nähe des Heimatortes] verschlagen hat, sondern wirklich mal ganz wo anders hin, wo man dann halt auch mal ganz andere Erfahrungen macht. Ich mein, man kommt da von der Autobahn runter, da war noch nix umgebaut, wirklich Osten PUR, diese Plattenbauten, wo man schon so dachte ‚super‘. Und dann war das aber überhaupt kein Problem mit den Leuten in Kontakt zu kommen, sich da irgendwie rein zu finden, auch Studium, das ist ja auch alles ne’ ganz neue Situation. Und das, das hat alles irgendwie ganz gut geklappt. Das war wahrscheinlich so der erste Schritt, wo man erstmal so von zuhause auszieht und richt losgeht, also. Das war schon irgendwie beeindruckend.« (MLS02_329-340)

Was sich durch die Lebenserzählung von Linda wie ein roter Faden hindurchzieht ist die zentrale Rolle von Familie sowie von engen und stabilen sozialen Beziehungen. Einen Ortswechsel und damit verbundenen Wechsel des sozialen Netzwerkes geht sie zwar aufgrund ihres Studiums ein, erhält sich jedoch enge Beziehungen zu ihrem Heimatsort und ihrer Familie. Nach dem Studium zieht sie mit ihrem Freund wieder in ihren alten Heimatort zurück, wenige Häuser von den Eltern entfernt, und heiratet. Sie möchte Familientraditionen, wie das gemeinsame Mittagessen, an dem auch die Großmutter und Nachbarn teilnahmen, weiter führen. Auf die Frage, wie sie sich ihr Leben idealerweise vorstellt, wenn sie 40 Jahre alt sein wird, antwortet sie:

»Also ich denk’, verheiratet bin ich ja schon, also ich denk’, mit vierzig möchte ich auf jeden Fall Kinder haben, die auch nicht grad’ gekriegt haben, sondern ich wollt eigentlich immer JUNG Mutter werden. Mit dreißig wird jetzt ein bissl’ knapp, aber so was in dem Dreh, Anfang dreißig schon. Also von daher denk’ ich, werde ich mit vierzig zwei oder drei Kinder haben, die noch irgendwo Grundschule, Kindergarten, sonst wo rum rennen. Ehm, idealer Weise denk’ ich wär’ auch, dass ich immer noch zumindest halbtags arbeiten kann, würde ich eigentlich sehr gerne machen, zumindest ’n Halbtagsjob, dass ich nicht ganz aus dem Beruf raus komm’, aber dass ich halt auch Zeit hab’ für Familie und Kinder und eh, dann hoff’ ich, dass meine Eltern weiterhin gesund bleiben, dass man auch mit denen was machen kann, weil ich glaub’, die freuen sich auch auf Enkel. Wir haben auf der Hochzeit sehr viele Anspielungen gekriegt. Dass wir halt auch einfach dieses Familienleben, wie ich halt auch aufgewachsen bin, dass wir das halt auch weiter führen können, dass man halt auch mit den Großeltern was weiß ich, eben Ausflüge macht oder auch mal in Urlaub fährt oder sonst irgendwas. Mit meinen Eltern kann man das glaube ich sehr gut machen. Und ich denk’, ja, so was in die Richtung, so.« (MLS02_697-712)

Autonomie im Sinne von Selbstbehauptung und Eigenständigkeit sind ebenfalls Themen in Lindas Lebensgeschichte, jedoch sind diese weniger herausragend: Sie berichtet davon, dass sie bereits von jungen Jahren an für ihre beiden jüngeren Brüder Verantwortung übernahm und im Haushalt mithalf. Auch betont sie, dass ihr Berufswunsch ihr eigener Wunsch war und nicht von den Eltern auferlegt. Die eigene Selbstentfaltung und Selbstverwirklichung spielt jedoch immer eine untergeordnete Rolle zu sozialen Beziehungen. Als ihr Freund den Studienort wechselt, um an einer für seinen Studiengang renommierteren Universität zu studieren, wechselt sie ebenfalls den Studienort, um weiter mit ihm zusammen leben zu können. Sie sieht ihre Familie als prägend dafür an, welche Werte ihr wichtig sind, und sieht dies durchaus auch als Abgrenzung zu manchen anderen Familien (Eigener Lebensentwurf als Identifikation mit dem Elternhaus):

»Ich denk’ schon, einfach so der, der Umgang mit der Familie so, also wie’s halt so, ja, wir haben ja auch so bestimmte Familientraditionen eigentlich, die ich jetzt auch in meiner Ehe praktisch weiterführe. Aber wenn man mal sonn Vergleich hat, wie andere Familien, wie das da ist, dann ist das glaube ich schon was, was mich so von zuhause aus sehr geprägt hat. Das wir z.B. immer zuhause zusammen Mittag gegessen haben, ehm. Da ja mein Vater die Praxis unten im Keller hatte, ist der jedes Mittagessen hoch gekommen. Und unsere Schule ist ja auch grad’ um die Ecke gewesen. Und das heißt, ich bin auch jedes Mittagessen nach Hause gekommen. Das heißt, wir haben uns wirklich jeden Mittag zum Essen gemeinsam am Tisch getroffen. Und ich mein’, das gibt’s ja halt recht selten, dass man so die Möglichkeit hat. Und dadurch, dass eben auch meine Omi immer noch bei uns gewohnt hat, seit wir da eigentlich umgezogen sind, hat die eigentlich immer bei uns gewohnt. Das war ja auch schon, ja, fast zwanzig Jahre. Und ja, bis zu ihrem Tod hat sie dann bei uns gewohnt. Und das ist natürlich schon auch was ganz anderes, wenn immer die Großmutter so im Haus ist, die ELTERN sind eigentlich immer da und, also ich denke, mir wurden da schon gewisse Werte vermittelt, wo dann auch in Situationen, grad’ wenn ich jetzt, wenn ich jetzt so nach [Studienort] gekommen bin, war ich zwar irgendwie unsicher, aber irgendwie auch nicht so komplett, so KOMPLETT aufgeschmissen. [...] Also von daher denke ich, dass mir da schon sehr viel so mitgegeben wurde. Grad’ wenn ich so an andere Familien anschaue, die da nie zusammen Mittag gegessen haben, wo jetzt jeder so vor sich hin wurschtelt, also das sind Sachen, die kenne ich gar nicht.« (MLS02_388-410)

Linda übernimmt gewissermaßen das Lebensmodell ihrer Eltern, jedoch hat – im Gegensatz zu ihrer Mutter, die zeitlebens Hausfrau und immer für die Familie da war – die eigene beruflichen Karriere einen selbstverständlichen Platz in ihrem Leben. Die Familie bleibt dabei dennoch immer zentral. Mit dieser Aushandlung von Autonomie und Relationalität scheint Linda sehr zufrieden zu sein. Ihre Geschichte kann als stimmig mit ihrem kulturellen Modell und von daher als »gute Lebensgeschichte« (Brockmeier 2006) gesehen werden.

Fallbeispiel 2: Anna

Das Fallbeispiel von Anna soll den in der Typologie als »autonom ambivalent « beschriebenen Entwicklungspfad darstellen. Annas Geschichte ist ganz anders geartet. Auch in ihrer Lebensgeschichte finden wir Autonomie und Relationalität als zentrale Themen wieder. Jedoch scheint es ihr nicht zu gelingen, eine für sich zufriedenstellende Balance dieser Bedürfnisse herzustellen. Sie berichtet davon, wie sie als Einzelkind in einer Hochhaussiedlung in der Vorstadt aufgewachsen ist. Ihre Kindheit schildert sie als sehr glücklich bis zu einem zentralen Wendepunkt, als ihr bewusst wurde, dass ihre Mutter alkoholabhängig ist (Konfrontation mit Brüchen im Lebenslauf):

»Also alles sehr glücklich, harmonisch und äh, ja bis bis zur Pubertät wirklich prima, dann äh hat meine Mutter bewusst sach ich ma’ so, seit ich zehn, elf bin eh Alkoholprobleme bekommen, mhm, wahrscheinlich auch ausgelöst deswegen, dass mein Vater nie da war un’ und sie das so allein meistern musste und da fing ’s dann an, dass es nicht mehr so schön war. Das belastet natürlich schon.« (MLS39_49-53)

Anna beschreibt, wie sie schon sehr früh Verantwortung für die eigene Mutter übernehmen musste, zumal der Vater die Familie schon bald wegen einer anderen Frau verlassen und die Mutter dadurch auch frühere gemeinsame Freunde verloren habe. Anna versteht ihre Beziehung zur Mutter als eng, die von ihr jedoch auch als problematisch erlebt dargestellt wird. Außer zu einer Tante, bestehen keine weiteren engen Familienkontakte. Die Familienproblematik wirkt sich negativ auf ihr soziales Beziehungsnetz zu Gleichaltrigen aus und auch die eigene Familie wird als wenig unterstützend beschrieben (Ressourcenfunktion der Ursprungsfamilie):

»Und eh ja, die// die Kindheit, die so glücklich war, die ging dann über in ’ne Jugend, die so gar nicht glücklich war, eigentlich. Also immer auf mich selbst gestellt und hab äh, ja viel mitdenken müssen für die Mutter und das hat mich glaub’ ich sehr früh sehr erwachsen und sehr reif gemacht, was dann wieder zu Problemen manchmal führte in der Klasse so, weil man einfach vom Kopf her und vom Handeln ganz anders war als die Klassekameraden und äh ich hab’ dann aber auch durch Hobbys wiederum Tennis spielen und Theater spielen mich da so ’n bisschen von geflüchtet und mich ausgetobt und von daher war das irgendwie zu ertragen aber es war schon eh teilweise sehr, ja sehr anstrengend so als Jugendliche.« (MLS39_54-66)

Eine interessante Spanne macht sich in der Lebensgeschichte auf, wenn Annas Beschreibung der beiden Elternteile betrachtet wird: der Vater, der aus einer kleinen Ortschaft stammt, wird von ihr als jemand dargestellt, der es geschafft hat, aus der Kleinbürgerlichkeit auszubrechen und Karriere zu machen. Als Geschäftsmann, der sehr viel auf Dienstreisen im Ausland unterwegs ist, bringt er der kleinen Tochter oft exotische Geschenke mit, die ihr das Gefühl verleihen, etwas Besonderes zu sein. Die berufliche Karriere und die damit verbundene häufige Abwesenheit des Vaters wird jedoch als Hauptursache für die zerbrochene Ehe und die Alkoholproblematik der Mutter gesehen, die als Hausfrau allein mit ihrer Tochter zu Hause bleibt (Vorgelebte Werte in der Familie).

Ein roter Faden, der sich durch die Lebensgeschichte von Anna zieht ist ein unaufgelöster Konflikt zwischen dem Wunsch – ähnlich wie ihr Vater, der es aus der einfachen Arbeiterschicht in die internationale Managementebene schaffte – viel von der Welt zu sehen und »nach oben« zu kommen einerseits, und der Verantwortung für die alkoholkranke Mutter, die es erforderlich macht, am Heimatort zu bleiben andererseits. Sie träumt von einer Karriere als Schauspielerin bzw. in der Medienbranche und investiert sehr viel in dieses Ziel. Ihr starkes Streben nach Unabhängigkeit und Selbstverwirklichung sieht sie als etwas positives, das sie von ihrem Vater vermittelt bekommen hat (Eigener Lebensentwurf als Identifikation mit dem Elternhaus). Gleichzeitig fühlt sie sich an die Mutter gebunden, so dass der starke Wunsch nach Unabhängigkeit auch als Folge einer ko-abhängigen Beziehungsstruktur zur Mutter gedeutet werden kann.

»Und es is’ auch so, dass das wirklich das is’ was mich äh im Leben am meisten beschäftigt immer is’ äh is’ diese Krankheit von meiner Mutter, die nun, man sagt ja, spricht ja immer von trockenen Alkoholikern. Sie is’ ja nun mal äh äh Alkoholiker, ähm, die immer wieder kommen kann. Das passiert auch immer zwischendurch, dass man ein, zwei Tage irgendwie äh wieder merkt, da stimmt was nich’ äh und es es hemmt mich auch in Entscheidungen. Also ich hätte schon zweimal die Chance gehabt wegzugehen aber es kam dann jedes Mal zu so’ner Reaktion meiner Mutter, dass sie eben getrunken hat wenn es darum ging, gehe ich jetzt nach [Großstadt] oder nich’ oder gehe ich nach [Großstadt] oder nich’ und äh das hemmt mich so, dass ich mein Leben dann nich’ äh nich’ so führe, wie ich ’s eigentlich möchte, sondern dann doch äh hier bleibe, in der Nähe bleibe und das dann irgendwie unter Kontrolle habe, weil es für mich das das Allerschlimmste is’, das zu eh erleben und zu sehen, wie wie jemand so an an Alkohol kaputt geht.« (MLS39_178-197)

Sie beschreibt die Verantwortung für die Mutter als das, was sie im Leben am meisten blockiert und was das größte Problem in ihrem Leben darstellt:

»Also, es äh, ich äh glaub’ wirklich, dass das so das größte Problem is’ was ich habe. Was ich natürlich auch nich’ äußern kann, weil es dann wieder dazu kommen könnte, wenn wenn sie sich schuldig fühlt, wieder zur Flasche zu greifen. Es is’ halt so’n Teufelskreis. Aber das bestimmt das, was mich am meisten geprägt hat und am meisten so beschäftigt an an schlimmen Dingen, die kommen können, jetzt mal abgesehen von Krankheiten. Aber das hat man ja noch weniger im Griff.« (MLS39_202-211)

Anna reflektiert das, was die beiden Eltern vorgelebt haben und zieht für sich daraus die Lektion, deren Fehler nicht zu wiederholen (Eigener Lebensentwurf als Gegenentwurf zum Elternhaus):

»Den Fehler möcht’ ich nich’ machen, dass ich, äh, dass ich mich von jemandem so in meiner Freiheit eingeengt eh fühle. Also das eh, mein Vater hat immer sich genommen, was er wollte. SO möchte ich auch nich’ sein. Deswegen sag ich, ich möchte niemandem meinen Lebensstil aufzwingen oder ich würde auch nie Karriere machen, um dabei jemand anderen irgendwie aus ’m Weg räumen oder so. Das würd’ ich nich’ machen. Weil mein Vater glaub’ ich schon so zum Teil war. Das eh hat mir nich’ gefall’n aber ich würde auch nich’ für jemand anderen mich äh, mich verbiegen oder oder äh einschränken.« (MLS39_930-941)

Anna grenzt sich stark von ihren weiteren Familienangehörigen und deren Kleinbürgertum ab. Man gewinnt den Eindruck, sie möchte – wie ihr Vater – die große weite Welt erobern. Dabei will sie jedoch nicht den Fehler des Vaters (Ausleben eigener Interessen auf Kosten der Mutter) wiederholen. Andererseits will sie auch den Fehler ihrer Mutter (sich selbst für jemand anderen aufgeben) nicht wiederholen. Sie lebt in einem ständigen Konflikt zwischen Selbstverwirklichung und Verantwortung für andere, was sich auch in anderen Beziehungen zeigt. Selbstverwirklichung scheint immer nur auf Kosten bzw. in Abgrenzung von anderen möglich zu sein:

»[...] dass ich eben sehr freiheitsliebend bin. Was sich vor allem daraus äußert, dass ich äh ähm, darin äußert, dass ich ähm sehr viel mit’m Auto unterwegs war, immer. Und äh dann auch selbst wenn ich von hier aus nach [Stadt] oder [Stadt] gefahr’n bin, und andere Leute sind auch dahin gefah’n zu ’ner Party oder. Ich bin immer allein gefahr’n weil ich gesagt hab, dann kann ich fahr’n wann ich will un’ muss auf niemanden Rücksicht nehmen.« (MLS39_834-842)

Dies zeigt sich auch in ihrer Vorstellung (bzw. Nicht-Vorstellung) von Partnerschaft. Eine Partnerschaft ist für sie nur mit getrennten Wohnungen vorstellbar, in der niemand dem anderen seine Regeln und Gewohnheiten aufdrängt und in der sie sich nicht in ihrer Selbstbestimmung eingeschränkt fühlt.

»Und wenn aber jemand so ganz andere Gewohnheiten hat, sprich jemand is’ ’n absoluter Nachtmensch und ich bin das nich’, ich bin der absolute Frühaufsteher, dann dann passt das einfach nich’. Und wenn ich um acht Uhr drei Stunden neben jemandem still im Bett liegen muss, der dann eben gerne um elf aufsteht, dann übernacht’ ich lieber bei mir und fahr dann da mittags hin. Dann kann ich schon erledigen, was ich zu erledigen habe oder Sport machen oder mich mit jemand anderem treffen und er kann trotz dem ausschlafen. Das sind einfach so Dinge, die, weil ich mich nich’ gerne verbiege und möchte aber auch nich’, dass sich jemand anders sich für mich verbiegt. Und ich denke, das macht dann auch nicht glücklich in ’ner Beziehung. Aber es gibt natürlich auch Leute, die damit auch nich’ umgeh’n können, die die absolute Nähe suchen und das eh das kann ich nich’ geben und möchte ich auch nich’ geben.« (MLS39_895-914)

Ihr soziales Netz beschreibt sie als sehr verstreut und heterogen. Sie geht gerne neue Kontakte mit »interessanten« Menschen ein, die sie aber durchaus wieder ausklingen lässt, wenn sie nicht mehr relevant erscheinen.

Auf die Frage, welche Rolle Freundschaften für sie bedeuten, antwortet sie:

»schon schon ’ne große Rolle insofern, dass ich mich gerne mit verschiedenen Leuten treffe. Ich lern’ aber auch gerne immer neue Leute kennen und glaube, neige auch so’n bisschen dazu, wenn was nich’ mehr interessant is’, äh, dann lass ich auch Freundschaften so ausklingen. [...] Dann kommt jemand dazu, den findet man nu’ toll und man merkt man hat viele Gemeinsamkeiten. Also beschäftigt man sich mit dem wieder mehr und dafür geraten dann andere Freundschaften so ’n bisschen ins Hintertreffen. Aber ich hab’ trotzdem noch eine sehr gute Freundin. Die kenn’ ich seit ich fünf bin. Mit der wurd’ ich schon, hab ich schon im Krankenhaus gelegen mit fünf. Mit der bin ich in die Grundschule gegangen. In die, ins Gymnasium immer in einer Klasse gewesen, zusammen Abitur gemacht. Und wir seh’n uns immer noch alle eins, zwei Wochen. Die wohnt auch im Nachbarort. Also s’ is’ nich’ so, dass ich das nich’ kann, dass ich keine Freundschaften lange halten kann. Aber wenn, wenn ich neue Leute kennen lerne und das dann spannend finde, dann treffe ich mich lieber dreimal mit einer Person als dann mich mit den ander’n häufig zu treffen. [...] Ich hab’ lauter Einzelfreunde, was es ’n bisschen stressig macht mein Privatleben, weil ich eigentlich immer unterwegs bin. Weil man die Leute einfach oftmals auch nich’ zusammenkriegt. [...] Das macht das ganze stressig aber auch eben interessant. (MLS39_622-665)

Relationalität spielt sich in der Lebensgeschichte von Anna insgesamt auf zwei Ebenen ab: zum einen in der engen Beziehung zur Mutter, in der sie ihre Selbstverwirklichung nicht ausleben kann, zum anderen im Bekanntenkreis, der aus Individuen mit unterschiedlichen Interessen besteht, die jeder für sich ausleben kann. Nähe wird eher als Einschränkung erlebt denn als soziale Unterstützung. Diese Beziehungen werden immer dem Streben nach Selbstverwirklichung untergeordnet.

In Annas Lebensgeschichte wird eine starke Ambivalenz deutlich – sie scheint für sich noch nicht die richtige Balance zwischen Autonomie und Relationalität gefunden zu haben. Ihre Selbstentfaltung scheint immer durch Beziehungen bedroht. Sie berichtet aber auch davon, dass sie sich gerade an einem Wendepunkt befindet und lernt, sich auf »gesunde Weise von anderen und deren Bedürfnissen abzugrenzen«. Hier zeichnet sich eine mögliche Lösung ab, die ihre Geschichte zu einer »guten Geschichte« werden lassen kann.

5. Fazit

Der vorliegende Beitrag stellt den Versuch dar, transgenerationale Werteweitergabe hinsichtlich der Dimensionen Autonomie und Relationalität in den lebensgeschichtlichen Konstruktionen und aus der subjektiven Sichtweise junger Erwachsener herauszuarbeiten. Dabei wurde deutlich, dass es trotz der Komplexität von Lebensverläufen einige zentrale Aspekte gibt, die übergreifend in den lebensgeschichtlichen Konstruktionen der Teilnehmenden von Bedeutung sind: Die ProtagonistInnen evaluieren das, was die Eltern vorgelebt haben im Hinblick auf ihr eigenes Leben und übernehmen bestimmte Orientierungen bzw. grenzen sich von ihnen ab. Dabei scheint ausschlaggebend zu sein, inwiefern die eigenen Bedürfnisse (nach emotionaler Unterstützung einerseits und nach Selbstbestimmung andererseits) von der Ursprungsfamilie gedeckt wurden, inwiefern es Brüche und Wendepunkte im Lebenslauf gab, und ob in diesen Zeiten soziale Unterstützung durch zentrale Bezugspersonen erfahren wurde. Dieses Zusammenspiel wurde anhand zweier Fallbeispiele illustriert. Die Lebensgeschichten reflektieren jedoch nicht nur eine transgenerationale Aushandlung von Autonomie und Relationalität hinsichtlich der familiären Prägung. Vielmehr sehen wir auch einen gesellschaftlichen Wandel zwischen den Generationen in den beiden Erzählungen: beide Frauen unterscheiden sich von dem traditionellen Frauenbild, das die Generation ihrer Mütter noch vorlebten: sie streben beide eine berufliche Karriere an, was in der Generation ihrer Eltern fast undenkbar war. Anna distanziert sich darüber hinaus stark von der traditionellen Frauenrolle als Hausfrau und Mutter, was sie als bewusste Entscheidung sieht, da sie die Fehler ihrer Mutter nicht wiederholen will, was aber andererseits auch mit gesellschaftlichen Entwicklungen verwoben ist.

Die Fallbeispiele zeigen, dass transgenerationale Wertevermittlung in der Familie keine einfache »Weitergabe« elterlicher Werte an die Kinder darstellt, sondern vor dem Hintergrund der Evaluierung der eigenen Erfahrung in der Familie gesehen werden muss. Eine starke Orientierung an enger familiärer Verbundenheit kann entsprechend sowohl Resultat einer Identifikation mit elterlichen Werten sein, als auch Resultat einer Abgrenzung davon, indem die eigene Familiengründung beispielsweise als Ersatz für ungestillte Bedürfnisse dient. Umgekehrt kann ein starkes Autonomiestreben zum einen Resultat einer autonomiefördernden Erziehung (i.S. einer Identifikation mit elterlichen Werten) sein, aber auch Resultat einer starken Abgrenzung zur Ursprungsfamilie (um beispielsweise »ungesunden« Beziehungsstrukturen zu entfliehen). Eine einfache Einteilung in »Autonomie-Orientierung« versus »Relationalitäts-Orientierung« wäre darüber hinaus zu pauschalisierend und wird der Komplexität des Gegenstandes nicht gerecht. Die Heterogenität der Lebensgeschichten in dieser Studie weist vielmehr darauf hin, dass innerhalb einer vermeintlich homogenen Stichprobe (eine Alterskohorte aus Mittelschichtsfamilien aus demselben geografischen Raum) viel Spielraum für unterschiedliche Aushandlungen der beiden Dimensionen Autonomie und Relationalität gegeben ist. Transgenerationale Wertevermittlung ist demnach ebenfalls keine »einfache« Weitergabe sozio-kultureller Orientierungen. Das von Sato und Kollegen (Sato/Hidaka/Fukuda 2009) vorgeschlagene Konzept der Äquifinalität, d.h. der Tatsache, dass ein Entwicklungs(end)punkt auf verschiedene Wege erreicht werden kann, scheint hier zum Tragen zu kommen.

Die Ergebnisse unterstützen die Befunde anderer Studien, die zeigen konnten, dass Kinder, die berichten, ihre emotionale Bedürfnisse seien innerhalb der Familie gedeckt worden, sich eher mit den vorgelebten Werten der Eltern identifizieren, als Kinder, die eine weniger positive Beziehung zu ihren Eltern haben (s. Schwarz et al. 2005). Dennoch zeigen die lebensgeschichtlichen Konstruktionen auch, dass Kinder die kulturellen Orientierungen hinsichtlich Autonomie und Relationalität nicht einfach von der Elterngeneration übernehmen oder ablehnen. Weitere Erfahrungen im Laufe des Lebens, teils eigeninitiiert (z.B. Wohnort- oder Berufswechsel), teils als Schicksalsschlag erfahren (z.B. Tod eines Elternteils) sowie die jeweiligen Lebensumstände (z.B. ob Bezugspersonen als sozialer Puffer vorhanden sind) und deren subjektive Deutung werden mit in die Identitätskonstruktion verwoben.

Letztendlich bleibt festzustellen, dass die hier vorgestellte retrospektive Rekonstruktion von transgenerationaler Weitergabe aus der Sicht der ProtagonistInnen nur einen Teil der genannten Studie darstellt. Um ein umfassenderes Verständnis von transgenerationaler Weitergabe zu erzielen, verspricht die systematische Analyse der längsschnittlichen Primärdaten aus den ersten neun Lebensjahren der Teilnehmenden unter Einbeziehung der biografischen Konstruktionen der einzelnen Teilnehmenden (siehe Demuth 2011a) einen wichtigen entwicklungspsychologischen Beitrag zu leisten. Sie ermöglicht eine Rekonstruktion von individuellen Entwicklungspfaden anhand unterschiedlicher Datenerhebungen mittels verschiedener methodischer Verfahren (Videografie von Familieninteraktionen, Fragebögen, standardisierte Interviews, Kinderzeichnungen, Protokolle und Feldnotizen) und unterschiedlicher Zeitpunkte (im ersten Lebensjahr wurden in ein-monatigen Abständen Daten erhoben, im 2. bis 9. Lebensjahr in ein-jährigen Abständen). Die Einzelfallanalysen von Entwicklungspfaden können dann systematisch miteinander verglichen und zur Entwicklung einer komplexen Typologie herangezogen werden. Insbesondere kann eine diskurspsychologisch-konversationsanalytische Auswertung des vorliegenden Videomaterials, die die dialogische, konversationale und situative Dynamik in den konkreten Alltagsinteraktionen in Betracht zieht aufschlussreich sein (Demuth/Keller, 2012; s.a. Demuth 2011b). Darüber hinaus ist eine narrativ-psychologische Herangehensweise (Bamberg 2011, 2012; Lucius-Hoene/Deppermann 2004, 2013) an die Analyse der hier vorgestellten lebensgeschichtlichen Konstruktionen vielversprechend, da sie erlaubt, detaillierter auf sprachlicher Ebene zu untersuchen, wie sich die Teilnehmenden hinsichtlich ihrer Eltern bzw. Elterngeneration positionieren.

Literatur

Arnett, Jeffrey (2007): Socialization in emerging adulthood from the family to the wider world, from socialization to self-socialization. In: Grusec, Joan E. & Hastings, Paul David (Hg.): Handbook of socialization. New York (The Guilford Press), S. 208–231.

Bamberg, Michael (2011): Who am I? Narration and its contribution to self and identity. Theory & Psychology 21(1), 3–24.

Bamberg, Michael (2012): Narrative analysis. In: Cooper, Harris; Camic, Paul M; Long, Debra L.; Panter, A. T.; Rindskopf, David & Sher, Kenneth J. (Hg.): APA handbook of research methods in psychology, Vol 2: Research designs: Quantitative, qualitative, neuropsychological, and biologicalS. . Washington, DC, US (American Psychological Association), S. 85–102.

Bakan, David (1966): The duality of human existence: Isolation and communication in Western man. Chicago (Rand McNally).

Bakhtin, Mikhail M. (1981): The dialogic imagination: Four essays by M. M. Bakhtin. Austin (University of Texas Press).

Beck, Ulrich & Beck-Gernsheim, Elisabeth (Hrsg.) (1994): Riskante Freiheiten. Zur Individualisierung der Lebensformen in der Moderne. Frankfurt (Suhrkamp).

Bohn, Annette (2009): Generational differences in cultural life scripts and life story memories of younger and older adults. Applied Cognitive Psychology 24(9), 1324–1345.

Brockmeier, Jens (2006): Erzählung und kulturelles verstehen. Journal Für Psychologie, 14(1), 12–34, http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-16928 (Stand: 07.07.2013).

Bruner, Jerome (1997): Sinn, Kultur und Ich-Identität: Zur Kulturpsychologie des Sinns. Heidelberg (Auer).

Bruner, Jerome (2001): Self-making and world-making. In: Brockmeier, Jens & Carbaugh, Donal (Hg.): Narrative and identity: Studies in autobiography, self and culture. Amsterdam (Benjamins), S. 25–37.

Demuth, Carolin (2011a): Der »Mainzer Längsschnitt« – Systematische Methodenintegration zum tieferen Verständnis kultureller Entwicklungspfade. Zeitschrift für Qualitative Forschung 12(1), 91–110.

Demuth, Carolin (2011b): Das Potential eines dialogischen Verständnisses von Sprache für die empirische Entwicklungspsychologie. Journal für Psychologie 19(1), http://www.journal-fuer-psychologie.de/index.php/jfp/article/view/21 (Stand: 06.07.2013).

Demuth, Carolin & Keller, Heidi (July, 2012). Mealtime conversations as cultural sites of socialization: solving the ’dependency dilemma’ within a cultural framework of autonomy and self-reliance21. International Congress of the International Association for Cross-Cultural Psychology (IACCP), July 17-21, Stellenbosch, South Africa.

Demuth, Carolin; Keller, Heidi; Gudi, Helene & Otto, Hiltrud (2011): Linking discursive practices in early childhood socialization with autobiographical self-constructions later on in life – an attempt to identify developmental precursors of autonomy and relatedness. In: Jensen de López, Kristin & Hansen, Tia G. B. (Hg.): Development of self in culture. Self in culture in mind. Vol 1. Denmark (Aalborg University Press), S. 89–119.

Greenfield, Patricia M.; Keller, Heidi; Fuligni, Andrew & Maynard, Ashley (2003): Cultural pathways through universal development. Annual Review of Psychology 54, 461–490.

Grotevant, Harold D. & Cooper, Catherine R. (1998): Individuality and connectedness in adolescent development: Review and prospects for research on identity, relationships, and context. In: Skoe, Eva E. A. & von der Lippe, Anna L (Hg.): Personality development in adolescence: A cross-national and life span perspective, Florence, KY US (Taylor & Frances/Routledge), S. 3–37.

Grusec, Joan E. & Goodnow, Jacqueline J. (1994): Impact of parental discipline methods on the child's internalization of values: A reconceptualization of current points of view. Developmental psychology 30, 4–19.

Heinz, Walter R. (2002): Self-socialization and post-traditional society. Advances in Life Course Research 7, 41–67.

Hoffman, Jeffrey A. (1984): Psychological separation of late adolescents from their parents. Journal of Counseling Psychology 31, 170–178.

Kagitçibasi, Çidem (2005): Autonomy and relatedness in cultural context: Implications for self and family. Journal of Cross-Cultural Psychology 36, 403–422.

Keller, Heidi (2007): Cultures of infancy. Mahwah, NJ (Lawrence Erlbaum Associates).

Keller, Heidi (2013): Culture and development: Developmental pathways to psychological autonomy and hierarchical relatedness (2). Online Readings in Psychology and Culture 6(1). http://dx.doi.org/ 10.9707/2307-0919.1052.

Keller, Heidi & Boigs, Rolf (1998): Entwicklung des Explorationsverhaltens. In: Keller, Heidi (Hg.): Handbuch der Kleinkindforschung. Berlin/Heidelberg (Huber), S. 443–461.

Keller, Heidi & Otto, Hiltrud (2011): Different faces of autonomy. In Chen, Xinyin. & Rubin, Kenneth H. (Hg.), Socioemotional development in cultural context. New York (Guilford), S. 164–185).

Kohli, Martin (1996): The problems of generations: Family, economy, politics. Budapest (Collegium Budapest).

Kuczynski, Leon & Navara, Geoffrey S. (2006): Sources of innovation and change in socialization, internalization and acculturation. In: Killen, Melanie & Smetana, Judith G. (Hg.): Handbook of moral development. Mahwah, NJ US (Lawrence Erlbaum Associates Publishers), S. 299–327.

Lucius-Hoene, Gabriele D. & Deppermann, Arnulf (2004): Narrative Identität und Positionierung. Gesprächsforschung – Online-Zeitschrift zur Verbalen Interaktion 5, 166–183; http://www.gespraechsforschung-ozs.de/heft2004/ga-lucius.pdf (Stand: 20.07.2013).

Lucius-Hoene, Gabriele D. & Deppermann, Arnulf (2013): Rekonstruktion narrativer Identität: Ein Arbeitsbuch zur Analyse narrativer Interviews (3. Aufl.). Wiesbaden (VS Verlag für Sozialwissenschaften).

McAdams, Dan P. (1993): The stories we live by. Personal myths and the making of the self. New York (Guilford Press).

McAdams, Dan P. (2008): Personal narratives and the life story. In: Pervin, Lawrence A. (Hg.): Handbook of personality psychology: Theory and research (3. überarb. Auflage). New York, NY US (Guilford Press), S. 242–262

Mey, Günter (1999): Adoleszenz, Identität, Erzählung. Theoretische, methodologische und empirische Erkundungen. Berlin (Köster).

Mey, Günter (2000): Erzählungen in qualitativen Interviews: Konzepte, Probleme, soziale Konstruktionen. Sozialer Sinn. Zeitschrift für hermeneutische Sozialforschung 1, 135–151; http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-4471 (Stand: 20.07.2013).

Mey, Günter & Mruck, Katja (2009): Methodologie und Methodik der Grounded Theory. In: Kempf, Wilhelm & Kiefer, Marcus (Hg.): Forschungsmethoden der Psychologie. Zwischen naturwissenschaftlichem Experiment und sozialwissenschaftlicher Hermeneutik. Band 3: Psychologie als Natur- und Kulturwissenschaft. Die soziale Konstruktion der Wirklichkeit. Berlin (Regener), S. 100–152.

Mey, Günter & Mruck, Katja (Hrsg.) (2011): HYPERLINK "http://www.vs-verlag.de/Buch/978-3-531-17103-6/" \t "_blank" Grounded Theory Reader (2. überarb. u. erweiterte Auflage). Wiesbaden (VS Verlag für Sozialwissenschaften).

Sato, Tatsuya; Hidaka, Tomo & Fukuda, Mari (2009): Depicting the dynamics of living the life: The trajectory equifinality model. In: Chaudhary, Nandita (Hg.): Dynamic process methodology in the social and developmental sciences. New York, NY (Springer), S. 217–240.

Schulze, Heidrun (2010): Biografische Fallrekonstruktion. In: Mey, Günter & Mruck, Katja (Hg.): Handbuch Qualitative Forschung in der Psychologie. Wiesbaden (VS Verlag für Sozialwissenschaften), S. 569–583.

Schütze, Fritz (1983): Biographieforschung und narratives Interview. Neue Praxis: Zeitschrift für Sozialarbeit, Sozialpädagogik und Sozialpolitik 13(3), 283–293.

Schwarz, Beate; Trommsdorff, Gisela; Albert, Isabelle & Mayer, Boris (2005): Adult parent–child relationships: Relationship quality, support, and reciprocity. Applied Psychology: An International Review 54(3), 396–417.

Straub, Jürgen (2000): Identitätstheorie, Identitätsforschung und die postmoderne Armchair Psychology. Zeitschrift für Qualitative Bildungs-, Beratungs- und Sozialforschung 1(1), 167–194.

Strauss, Anselm & Corbin, Juliet (1996): Grounded Theory: Grundlagen Qualitativer Sozialforschung. Weinheim (Psychologie Verlags Union).

Super, Charles M. & Harkness, Sarah (1986): The developmental niche: A conceptualization of the interface of child and culture. International Journal of Behavioral Development 9, 546–569.

Super, Charles M. & Harkness, Sarah (2002): Culture structures the environment for development. Human development 45, 270–274.

Taylor, Charles (1989): Sources of the self: The making of the modern identity. Cambridge, MA US (Harvard University Press).

Trommsdorff, Gisela (2009): Intergenerational relations and cultural transmission. In: Schönpflug, Ute (Ed.): Cultural transmission. Psychological, developmental, social, and methodological aspects. Cambridge (Cambridge University Press), S. 126–160.

Trommsdorff, Gisela & Nauck, Bernhard (2006): Demographic changes and parent-child relationships. Parenting: Science and Practice 6, 343–360.

Valsiner, Jaan (2007): Culture in minds and societies. Foundations of cultural psychology. Thousand Oaks, CA (Sage).

Weisner, Thomas S. (2002): Ecocultural understanding of children's developmental pathways. Human Development 45(4), 275–281.

Witzel, Andreas (2000). Das problemzentrierte Interview. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum Qualitative Social Research 1(1), Art. 22, http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs0001228 (Stand: 11.04.2004).

Witzel, Andreas & Reiter, Herwig (2012). The problem-centred interview. London: Sage.

Endnoten:

- [1]

-

Keller (2013) argumentiert beispielsweise, dass sich in einem eher »autonom« ausgerichteten kulturellen Kontext, soziale Beziehungen sehr wohl eine große Rolle spielen, und Autonomie sich dabei in der Art und Weise wider spiegelt, wie Beziehungen gelebt werden (nämlich selbstgewählt und selbstbestimmend), während in einem eher »relationalen« kulturellen Kontext die Art und Weise wie Beziehungen gelebt werden weitgehend durch soziale Verpflichtungen und Traditionen vorgegeben ist. Ähnlich wird in einem »relational« ausgerichteten kulturellen Kontext Autonomie vorrangig als Handlungsautonomie ausgelebt (Kinder lernen beispielsweise sehr früh, eigenständig praktische Aufgaben im Haushalt zu erledigen), während in eher »autonom« ausgerichteten kulturellen Kontexten sich Autonomie vorrangig durch psychologische Selbstbestimmung und Selbstentfaltung ausdrückt.

- [2]

-

Die Daten wurden unter Leitung von Prof. Heidi Keller von der Autorin zusammen mit Hiltrud Otto erhoben und unter Mitarbeit von Helene Gudi ausgewertet.

- [3]

-

Alle Namen und Orte wurden abgeändert, um die Anonymität der Teilnehmenden zu wahren

- [4]

-

Die Zitatreferenz setzt sich aus der Teilnehmenden-ID und der entsprechenden Zeilenangabe im Transkript zusammen.