Organisationsidentität und Wachstum von jungen Unternehmen – ein systemtheoretisch basierter Fallstudienansatz

Zusammenfassung

Die organisationale Identitätsforschung wurde, ausgehend von Albert und Whettens wegweisendem Beitrag in 1985, bisher weitgehend von sozialpsychologischen Ansätzen dominiert, bei denen die Dauerhaftigkeit ein wesentliches Identitätsmerkmal war. Der Umgang mit Wandel stellte im Rahmen dieser Ansätze folglich eine besondere Herausforderung dar, insbesondere die Frage nach der Wandelbarkeit der Identität selbst. Systemtheoretische Ansätze von organisationaler Identität gehen aufgrund ihres reflexiven Charakters immanent von einer wandelbaren Organisationsidentität aus. So wird im vorliegenden Beitrag nach einem kurzen Abriss über Konzepte der Organisationsidentität ein systemtheoretisches Verständnis von Organisationsidentität als theoretische Basis fundiert, um hierauf aufbauend im Rahmen von zwei Fallstudien erste Aussagen zum Wandel von Organisationsidentität in jungen, wachsenden Unternehmen zu treffen. Es zeigt sich, dass diese Unternehmen dem Risiko unterliegen, in eine Identitätsfalle zu tappen, wenn sich ihre Identität nicht wandelt. Ein Identitätswandel beinhaltet veränderte Selbstbeschreibungen eines Unternehmens und wird durch Umweltanregungen ausgelöst und befördert.

Schüsselwörter: Organisationsidentität, Systemtheorie, Wachstum junger Unternehmen, Fallstudien

Keywords: Organizational Identity, System Theory, Growth, Case Studies

Summary

Research on organizational identity is, followed by Albert and Whetten’s seminal work in 1985, dominated by the social identity theory stream which puts focus on the «enduring” character of identity. In this context the inclusion of change is a major challenge, especially with regard to a changing identity itself. Constructs of organizational identity which are based on system theory are reflexive in nature and thus incorporate an immanently dynamic view on identity. In this paper we briefly summarize different concepts of organizational identity before we describe the system theory view on organizational identity as a theoretical basis for two case studies. These cases deal with changes in the organizational identity of two young companies during times of growth. It results that both case companies run the risk of falling into an identity trap if they miss to adapt their identities. Identity adaptations, observed by changing self descriptions, are triggered by irritations from the environment.

Schüsselwörter: Organisationsidentität, Systemtheorie, Wachstum junger Unternehmen, Fallstudien

Keywords: Organizational Identity, System Theory, Growth, Case Studies

1. Einleitung

Seit mehr als drei Dekaden hat sich in der Organisationsforschung ein umfangreicher Diskurs zur Organisationsidentität entwickelt. Während die im betriebswirtschaftlichen Marketing verankerte und vom Unternehmen nach außen gerichtete »Corporate Identity« zunächst im Mittelpunkt stand (vgl. Margulies 1977; Tafertshofer 1982; Birkigt/Stadler 1992), hat gerade im Anschluss an den bahnbrechenden Beitrag von Albert und Whetten (1985) eine auch in das Innere von Unternehmen gerichtete Sicht von Organisationsidentität große Bedeutung erlangt. Es dominiert die sozialpsychologisch basierte organisationale Identitätsforschung, doch auch in den Sozialwissenschaften ist das Interesse an Konzepten zur organisationalen Identität in den letzten Jahren stark gestiegen. So lässt sich in diesem Bereich eine Zunahme an Veröffentlichungen feststellen, welche Sveningsson und Alvesson, die sich eingängig mit Organisationsidentität aus einer soziologischen Perspektive befasst haben, zu der Feststellung kommen lassen: »Identity is one of the most popular topics in contemporary organization studies (...)« (Sveningsson/Alvesson 2003, S. 1163).

Ein spezielles Verständnis von Organisationsidentität bieten die konstruktivistischen und systemtheoretischen Ansätze. In diesen werden Organisationen als autopoietische Systeme verstanden, und die Entstehung von Organisationsidentität basiert auf selbstreferenziellen Prozessen. Durch diese Herangehensweise können scheinbare Paradoxien, wie z.B. die Paradoxie von Wandel und Stabilität einer Identität, welche die Identitätsforschung lange beschäftigt haben, nun theoretisch aufgelöst werden (vgl. Seidl 2003a). Dies ist gerade bei der Betrachtung von wachsenden Unternehmen bedeutsam, denn es kann davon ausgegangen werden, dass in Phasen starken Wachstums gegenüber Zeiten, in denen organisationales Handeln durch den Alltag und die Routine geprägt wird, die organisationale Identität ins Wanken gerät. Das Verständnis solcher Prozesse ist jedoch bisher wenig ausgeprägt. Im Sinne von klassischen unternehmensbezogenen Lebenszyklusmodellen (Adizes 1988, Greiner 1972) wurden für Unternehmen im Übergang von der Start- in die Erwachsenenphase bisher vorrangig Struktur- und Verhaltensänderungsmodelle (für eine Übersicht klassischer Modelle siehe Kurch 2010, S. 68) fokussiert, bei denen beispielsweise die Suche nach geeigneten Ressourcen für Wachstum und die Anpassung von Organisationsstrukturen und -prozessen – weniger jedoch Fragen der Organisationsidentität – im Mittelpunkt standen.

Mit dem vorliegenden Beitrag streben wir an, nach einem kurzen Abriss über Konzepte der Organisationsidentität ein systemtheoretisches Verständnis von Organisationsidentität als theoretische Basis zu formulieren, um hierauf aufbauend im Rahmen von zwei Fallstudien erste Aussagen zum Wandel von Organisationsidentität in jungen, wachsenden Unternehmen zu treffen. Dabei folgen wir der Fallstudienmethodik von Eisenhardt (1989), nach der uns die systemtheoretische Basis ein Vokabular und eine Orientierung für die explorative Fallstudienarbeit bietet, an deren Ende wir erste hypothetische Aussagen generieren, die wir abschließend mit teilweise einschlägiger Literatur vergleichen.

2. Konzepte der Organisationsidentität

Der im Jahr 1985 von Albert und Whetten publizierte Beitrag, der heute als Meilenstein einer neuen Forschungsrichtung angesehen wird (Hatch/Schultz 1997, 2000; Brown 2001; Corley/Gioia 2004), diente vielen weiteren Arbeiten zur Organisationsidentität als Grundlage. Albert und Whetten beziehen sich auf Konzepte der individuellen Identität von Mead, Erikson und James und übertragen diese auf organisationale Identitäten. Identitätsbezogene Fragen, wie »Wer sind wir?«, Wofür stehen wir?«, »Was wollen wir sein?«, »Was sind unsere Geschäftsfelder?« stehen dabei im Vordergrund (vgl. Albert/Whetten 1985 und Hatch/Schultz 2000). Die Grundannahme von Albert und Whetten lautet, dass sich Organisationsidentität durch drei Merkmale ausdrückt: Sie ist »central«, »distinctive« und »enduring«. Mit der Zentralität (»central«) verweisen Albert und Whetten auf das Wesen einer Organisation und damit auf die Frage, was für die Organisationsmitglieder und die Beobachter der Organisation als essenziell angesehen wird. Mit der Einzigartigkeit (»distinctive«) heben die Autoren hervor, dass jede Organisation Merkmale vorweist, die sie von anderen Organisationen unterscheidbar macht. Die Dauerhaftigkeit (»enduring«) verweist auf Merkmale, die über eine Zeitspanne hinweg unveränderbar bleiben. Die Identitätsäußerung wird laut Albert und Whetten nicht durch eine gewisse Gruppe von Organisationsmitgliedern getroffen sondern umfasst alle Organisationsmitglieder (Albert/Whetten 1985; Ashforth/Mael 1989; Dutton/Dukerich 1991; Reger/Huff 1993; Gioia 1998). Varianzen ergeben sich dadurch, dass die Anlässe der Identitätsäußerungen unterschiedlich sind und situationsbedingt verschiedene Merkmale von den Organisationsmitgliedern heran gezogen werden.

Dieses Identitätsverständnis hat einige Jahre später verstärkt Kritik erfahren (z.B. Gioia/Schultz/Corley 2000; Bouchikhini/Kimberly 2003). So gehen Albert und Whetten zwar davon aus, dass in Zeiten des Umbruchs Identitätsfragen verstärkt auftreten und auch explizit geäußert werden, jedoch kann insbesondere das Kriterium der Dauerhaftigkeit die Frage nicht beantworten, wie sich eine Organisationsidentität in Zeiten des Umbruchs verhält. Der Aspekt der Dauerhaftigkeit impliziert eine Statik, die mit Wandel und Dynamik unvereinbar erscheint (vgl. Corley et al. 2006). Albert und Whetten haben jene Problematik ihres Identitätskonstrukts implizit selbst gesehen (vgl. Rometsch 2008), sind aber nicht von »enduring« als Merkmal einer Organisationsidentität abgewichen. Gioia, Schultz und Corley (2000) plädieren für ein neues Organisationsidentitätskonzept: »With our questioning of the alleged enduring character of organizational identity, we have attempted to advance its conceptualization in a way that better represents the essential nature of perceptual life in organizations« (Gioia/Schultz/Corley 2000, S.78).

Eine Organisationsidentität sollte ihrer Meinung nach dem Anspruch gerecht werden, dass es sich immer um dasselbe Selbst, dieselbe Organisation handelt, welche aber auch flexibel reagieren kann. Die Verwendung des reflexiven Ansatzes zeigt eine Auflösung dieser scheinbaren Paradoxie auf, denn aus dieser Perspektive betrachtet ist Identität per se flexibel und dennoch beständig. Diese Perspektive ist eine von dreien in Seidls (2003a) Systematisierung: Demnach kann die bestehende Literatur zur Organisationsidentität untergliedert werden in Konzepte von Organisationsidentität als (1) einheitliche Identität, als (2) substantielle Identität und als (3) reflexive Identität.

Der aus dem betriebswirtschaftlichen Marketing kommende Ansatz der einheitlichen Identität nimmt hauptsächlich in den Blick, wie sich eine Organisation nach außen als einzigartig und von anderen Organisationen unterscheidbar präsentieren kann. Hierfür wird auch der Begriff der »Corporate Identity« verwendet. Mit Hilfe von innerhalb und außerhalb der Organisation einheitlich verwendeten schriftlichen, bildlichen oder tonalen Zeichen wird eine (Wieder‑) Erkennbarkeit der Organisation über die Zeit hinweg erzeugt. Zeit ist demnach unabdingbar, um eine »Corporate Identity« aufzubauen.

Der zweite Ansatz (»Substantive Identity«) fragt danach, was die Einheit der Organisation ist und wie eine Organisation für sich selbst einzigartig und von anderen Organisationen unterscheidbar wird. Diese Perspektive geht über einen rein marketingorientierten Ansatz hinaus und möchte durch eigene Fragestellungen tiefer in die Organisation blicken. Es geht hierbei also weniger um eine möglicherweise »übergestülpte« und künstlich erschaffene Organisationsidentität, sondern darum, zu etwas vorzudringen, was den Kern einer Organisation ausmachen könnte. Ashforth und Mael (1989) konzipieren Organisationsidentität beispielsweise so, dass die Beschreibungen einer Organisationsidentität mehr oder weniger »zutreffen«, was impliziert, dass es etwas gibt, das noch hinter diesen Beschreibungen liegt. Diese Sichtweise setzt zweifelsohne voraus, dass es einen Kern gibt und unterscheidet sich in dieser Annahme grundlegend von den sozialkonstruktivistisch inspirierten Ansätzen zur Erfassung von Organisationsidentität. Mit einem sozialkonstruktivistischen und reflexiven Verständnis über organisationale Identitäten ist diese Annahme unvereinbar, da es etwas »Wahres«, »Tatsächliches«, das den Kern darstellt, demnach nicht gibt.

Dieser dritte, reflexive Ansatz geht von etwas selbst Erzeugtem aus und zeichnet sich durch den Fragefokus aus: Wie nimmt die Organisation ihre Einzigartigkeit und Einheit wahr? Anhand dieser Fragestellung wird deutlich, dass zur Feststellung einer Einzigartigkeit eine Beobachtung vorgeschaltet sein muss, die sich auf sich selbst bezieht. Seidl (2005) argumentiert, dass Annahmen und Erzählungen über die Organisation nicht direkt Bestandteil operativer Handlungen sind oder sein müssen, um sie als Organisationsidentität bezeichnen zu können. Jedoch liege ein Zusammenhang zwischen einer reflexiven Identität und einer substantiellen Identität auf der Hand, denn Annahmen und Erzählungen über eine Organisation vermochten das operative Geschehen zu beeinflussen und dadurch in Form von geteilten Werten oder Regeln zu etwas zu werden, was aus der Perspektive der substantiellen Organisationsidentität existent sei. Wir schließen uns im Folgenden der reflexiven Sichtweise an, welche mit einem systemtheoretischen Verständnis von Organisationsidentität einher geht.

3. Theoretische Basis: ein systemtheoretisches Verständnis von Organisationsidentität

Eine Reihe von Autoren hat systemtheoretische Ansätze zum Thema Organisationsidentität verfolgt (z.B. Weber 1985; Schreyögg 1991; Krafft 1998; Berggold 2000; Seidl 2003b). Im Folgenden orientieren wir uns eng an den Arbeiten von Luhmann (1984, 2006), Seidl (2005) und Rometsch (2008).

3.1 Grundlagen

In der Systemtheorie sind Organisationen soziale Systeme. Sie sind autopoietisch geschlossen und beziehen sich in ihren Handlungen stets auf sich selbst. Luhmanns Konzept der Autopoiesis entstand in Anlehnung an die Arbeiten Maturanas und Varelas, die als Naturwissenschaftler damit ein allgemeines Organisationsprinzip lebender Systeme formulierten (Maturana/Varela 1987; Maturana 1982). Sie beschrieben damit einen Reproduktionsmechanismus, den Luhmann auf Kommunikation und soziale Systeme übertrug. Die Reproduktion sozialer Systeme erfolgt nach Luhmann über Kommunikation (Luhmann 1984).

Für Luhmann ist Organisationsidentität eng an Selbstbeobachtung und Selbstbeschreibung gebunden. Das für das Prinzip der Autopoiesis charakteristische Merkmal der Selbstreferenzialität kommt dadurch zum Ausdruck, dass das soziale System sich selbst beobachtet und von seiner Umwelt differenziert. In seinen Handlungen bezieht es sich stets auf sich selbst mit dem Selbsterhaltungsziel, die Differenz zur Umwelt aufrecht zu erhalten. Solange die Differenz aufrecht erhalten wird, existiert das System und seine Umwelt fort. Mit dem Verlust der Differenz, existiert weder ein System noch eine Umwelt.

Die Umwelt des Systems ist immer komplexer als das System. Zum Systemerhalt ist die Reduktion der Umweltkomplexität erforderlich. Dadurch erhöht sich gleichzeitig die interne (System‑)Komplexität. Luhmann sprach dabei von operativer Schließung bei gleichzeitiger Umweltoffenheit (vgl. Luhmann 1984). Nur eine Umweltoffenheit sichert dem System den Erhalt. Auf Organisationen bezogen bedeutet dies, dass eine Beobachtung des Selbst und damit eine Selbstwahrnehmung über organisationsinterne »Beobachtungsposten« notwendig ist.

Selbstbeobachtung ist eine Operation des Systems. Um schließlich etwas über sich selbst (aus)sagen zu können, ist die Selbstbeobachtung eine grundlegende Bedingung. Nur wenn ich mich beobachte, kann ich mich beschreiben. Im systemtheoretischen Verständnis sind Organisationen soziale Systeme in denen der Systemerhalt über Entscheidungen gelingt. Alles, was die Organisation tut (ihre Operationen sind Entscheidungen) konstituiert ihre Identität.

3.2 Selbstbeschreibungen

Identität ist an Gedächtnisleistungen gekoppelt. Es wird vorausgesetzt, dass etwas, wenn es etwas über sich selbst aussagt, sich an sich erinnert oder sich wahrnimmt. Im Fall von Identitäten von Individuen (Luhmann spricht von psychischen Systemen), wird der Zusammenhang zwischen Identität und der Erinnerung oder Erinnerbarkeit am Beispiel von an Alzheimer Erkrankten schnell nachvollziehbar. Es wird für sie zunehmend unmöglich, etwas über ihre Identität auszusagen. Die Grenzen zwischen Realität und Vorstellung verschwimmen und eine zuvor eingrenzbare Identität verliert sich in ihren Weiten und führt zur Orientierungslosigkeit. Übertragen auf Organisationen pointiert Luhmann den Zusammenhang zwischen Gedächtnisleistung und Identität wie folgt: »Organisationen haben keinen Körper, aber sie haben einen Text« (Luhmann 2006, S. 422).

Der Text sichert der Organisation die Erinnerbarkeit und damit die Grundlage für eine Identität. Die Hauptfunktion von Organisationsidentitäten ist die der Orientierung. Die Organisationsidentität liefert keine detaillierte Beschreibung. Seidl drückt die Funktion durch eine Metapher von »Karte« und »Gebiet« aus: »To illustrate this point with a metaphor, the organisation is territory, the organizational identity map” (Seidl 2003a, S. 125).

Texte, die zur Beschreibung der Einheit eines Systems herangezogen werden, nennt Luhmann organisationale Selbstbeschreibungen und sie bilden das Äquivalent zu dem, was wir bislang als Identität bezeichnet haben. Es sind Texte, die sich auf die Einheit der Operationen beziehen und verschiedene Funktionen erfüllen können. Die Selbstbeschreibungen können als Entscheidungsgrundlage in unklaren Situationen dienen, hier übernehmen sie eine operative Funktion. Vorstellbar ist eine Orientierung entlang der ethischen Richtlinien der Organisation, der »mission statements« oder entlang allgemeiner Unternehmenswerte. Selbstbeschreibungen können aber auch die Funktion der Einheitsvermittlung erfüllen und damit eine integrative Funktion erhalten. Für die Organisationsmitglieder erzeugen sie ein »Gefühl« der Einheit, wenn deutlich wird, dass es immer um dasselbe Selbst der Organisation geht, immer um ein mit sich identisches System. Die eingangs beschriebene integrative Funktion kommt zum Tragen.

Dabei ist die Verschriftlichung eines Textes nicht zwangsläufig notwendig (vgl. Luhmann 2006). Neben den formalen und umfänglichen Fassungen (beispielsweise Chroniken, »mission statements« oder Leitsätze), existieren zahlreiche weitere Selbstbeschreibungen. In allem, wie die Organisation sich selbst beschreibt (man könnte sagen, wie sie sich selbst wahrnimmt), erkennt Luhmann Organisationsidentität. Die Identität der Organisation äußert sich in den Selbstbeschreibungen, die aus den Selbstbeobachtungen des Systems resultieren. Da jede Organisation ihre unverwechselbare Geschichte hat, ist auch jede Organisationsidentität einzigartig. Das gilt auch für Organisationen, deren Selbstbeschreibungen sich ähneln. Die Formen der Selbstbeschreibungen variieren. Dennoch kann ihnen eine gewisse Uniformität zugeschrieben werden, denn sie werden für den wiederholten Gebrauch konzipiert.

Manche Organisationen beschreiben sich hauptsächlich über ihre Zwecke und Funktionen: »Wir sind ein Automobilproduzent« oder »Wir sind ein Discounter«. Obwohl es viele Organisationen mit eben dieser Selbstbeschreibung gibt, ist sie dennoch Ausdruck einer einzigartigen Organisationsidentität, denn die Sinnzuschreibungen variieren kontextuell. Neben diesen Selbstbeschreibungen über die Zwecke und Funktionen der Organisation existieren noch zahlreiche weitere Selbstbeschreibungen der Organisation. In allem, wie sie sich beobachtet und darauf aufbauend beschreibt, kommt ihre Identität zum Ausdruck.

Am Anfang steht immer die Selbstbeobachtung des Systems, die der Aufrechterhaltung der Differenz dient. Selbstbeobachtungen erfolgen in ausdifferenzierten Systemen durch eigens dafür eingerichtete Stellen oder Abteilungen. In Controllingabteilungen beobachtet sich das System auf der Grundlage generierter Finanzkennzahlen. Darüber hinaus spielen all jene Stellen eine Rolle, die sich mit dem Abgleichen von Ereignissen, Zahlen, Werten, Entscheidungen beschäftigen. Grenzstellen, wie beispielsweise Abteilungen für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beobachten, wie die Organisation auf die Umwelt wirkt und informieren über systemrelevante Ereignisse. Strategiesitzungen bilden ein weiteres Beispiel für organisierte Selbstbeobachtungen, da in diesen Zusammenkünften stets ein Vergleich zugrunde gelegt werden muss. Beispielsweise werden auf der Grundlage der bisherigen Ausrichtung Entscheidungen zukünftiger Ausrichtungen getroffen: »Wie sind wir?« und »Wie wollen wir sein?«.

Selbstbeobachtungen können sich auf Ressourcen, Kernkompetenzen oder die Organisationsstruktur beziehen. Was alle Selbstbeobachtungen vereint ist ihr momenthafter Charakter: mit ihrem Auftauchen verschwinden sie schon wieder – ein Merkmal autopoietischer, auf Kommunikation basierender Systeme. Erst die Fixierung als Selbstbeschreibung konserviert die Beobachtung. Und anders als der Begriff der »Konservierung« vielleicht vermuten lässt, unterliegen selbst konservierte Selbstbeschreibungen einer Dynamik. Denn durch die reflektive und konstruktivistische Grundannahme, dass es keine Gegenständlichkeit gibt, steht und fällt die Identität. Sie ist eine Zuschreibung und verändert sich kontextuell. Ihre »alten« Sinnzuweisungen werden fortlaufend durch neue ergänzt oder ersetzt. Die Organisationsidentität ändert sich, wenn sich die Interpretation der Selbstbeschreibung ändert.

Darüber hinaus unterscheiden sich Selbstbeschreibungen hinsichtlich ihrer Überlebensfähigkeit. Wird von der Selbstbeschreibung kein Gebrauch gemacht, wird sie vergessen. Selbstbeschreibungen sind Kondensate von verschiedenen kontextbezogenen Selbstbeobachtungen. Über jede kontextbezogene Nutzung werden die Selbstbeschreibungen mit Sinngehalt angereichert (vgl. Luhmann 2006). Meist ergänzen und widersprechen sich Selbstbeschreibungen, denn es gibt viele Selbstbeschreibungen in Organisationen. Über den Umgang mit diesen Ambiguitäten entscheidet das System. Während in der einen Abteilung oder in einem Team die Selbstbeschreibung »Wir sind wie eine junge Familie« existiert, die Mitglieder vereint und ihnen ein Zugehörigkeitsgefühl vermittelt, beschreibt sich die Organisation gleichermaßen als »Traditionsunternehmen«. In diesem Fall könnte die Selbstbeschreibung dort die operative Funktion erfüllen, Entscheidungen entlang dieser Identität zu treffen, wie zum Beispiel Stammkunden bevorzugt zu behandeln.

3.3 Fremdbeschreibungen

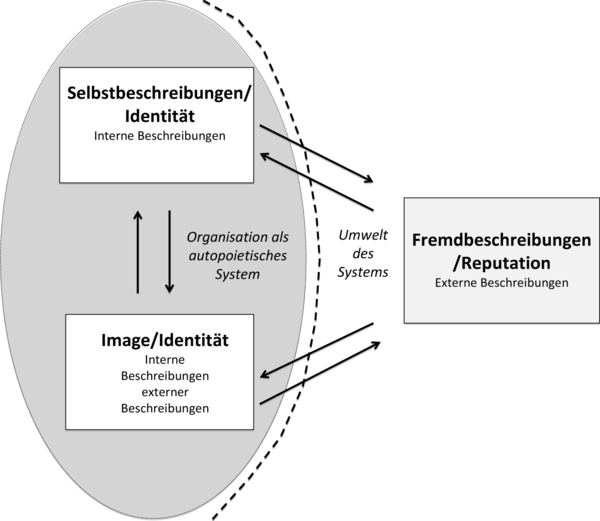

Während Gioia, Schultz und Corley (2000) das Verhältnis von Image und Identität als ein sich beeinflussendes beschreiben, ist im systemtheoretischen Verständnis »Image« eine interne Beschreibung externer Beschreibungen und damit bereits Bestandteil einer Organisationsidentität. Externe Beschreibungen sind für Luhmann Beschreibungen, die in der Umwelt des Systems entstehen. Das System ist in der Lage die Fremdbeschreibungen aus der Umwelt in das System zu integrieren (deshalb interne Beschreibungen externer Beschreibungen). In praxisrelevante Termini übersetzt Seidl Fremdbeschreibungen als »Reputation«, die internen Beschreibungen externer Beschreibungen bezeichnet er als »Image« (Seidl 2005, S. 88). Die folgende Abbildung 1 nach Seidl (2005) stellt die Beziehungen dieser drei Begriffe dar.

Abbildung 1: Systemtheoretisches Modell von Organisationsidentität (eigene Abbildung, mod. nach Seidl 2005)

Anhand des Beispiels eines Rankings kann verdeutlicht werden, wie Fremdbeschreibungen die Organisationsidentität (Selbstbeschreibungen und interne Beschreibungen externer Beschreibungen) beeinflussen: Die Organisation nimmt an einem Ranking teil, in dem Organisationen in ihrer Qualität als Arbeitgeber bewertet werden. Das Ranking einer bestimmten Organisation ergibt nun, dass sie zu den sozialsten Arbeitgebern Deutschlands gehört. In der Umwelt des Systems sind diese Fremdbeschreibungen des Systems nun auffindbar, sei es in Zeitschriften, in den Medien oder auf der Internetseite des Befragungsinstituts.

Die Organisation übernimmt diese Fremdbeschreibung und macht sie zum Bestandteil der Selbstbeschreibungen: »Laut Ranking sind wir der sozialste Arbeitgeber Deutschlands«. Aus marketingstrategischen Gründen wirbt die Organisation mit dieser Beschreibung von sich. In den folgenden Strategiesitzungen wird besprochen, wie man sich nun verstärkt als sozialer Arbeitgeber ausrichten und dadurch »Imagepflege« betreiben kann.

Die Fremdbeschreibungen und auch die internen Beschreibungen externer Beschreibungen spiegeln nicht zwangsläufig jenen Bestandteil der Organisationsidentität wider, der sich »hinter den Kulissen« verbirgt. Hier existieren andere und noch vielfältigere Selbstbeschreibungen. Wir nähern uns damit dem Phänomen der Unternehmenskultur, welches das Verständnis von Organisationsidentität erweitert.

3.4 Unternehmenskultur

Für Luhmann ist eine Unternehmenskultur vornehmlich dadurch gekennzeichnet, dass die Organisation auf sie keinen direkten Einfluss hat. Sie kann nicht formalisiert werden. Mit dem Begriff der »formalen Organisation« bezieht sich Luhmann auf Erwartbarkeiten von Entscheidungen. Für die soziologische Analyse von Organisationen sind die formalen Erwartungen nicht die einzigen Erwartungen, durch die sich eine Organisation beschreiben lässt. Denn jene Handlungen in Organisationen, die sich an informellen Erwartungen orientieren, prägen das soziale System gleichermaßen: »Während die traditionelle Organisationswissenschaft sich auf die Betrachtung formaler Strukturen beschränkte (…), ist für die soziologische Analyse die formale Struktur, die Organisation, nur Teilmoment an einem ‚natürlichen’ Handlungssystem« (Luhmann 1999, S. 27).

Zur Beschreibung der formalen Strukturen entwickelt Luhmann das Konzept der Entscheidungsprämissen. Mit diesem geht er davon aus, dass innerhalb von Organisationen Entscheidungen hinsichtlich der Dienstwege, des Personals und der »Aufgaben« getroffen werden. Diese Entscheidungen bilden die Basis weiterer Entscheidungen und heißen deshalb »Entscheidungsprämissen« (vgl. Luhmann 2006).

Zur theoretischen Verortung von Unternehmenskulturen kommt Luhmanns Konzept der Entscheidungsprämissen nun zum Einsatz. Die wichtigste Unterscheidung der Entscheidungsprämissen ist die der Entscheidbarkeit. Es existieren unentscheidbare Entscheidungsprämissen und entscheidbare Entscheidungsprämissen. Wie es hinter den Kulissen in einer Organisation aussieht, ob und wie geklatscht und getratscht wird, ist unentscheidbar. Laut Luhmann entsteht eine Organisationskultur »wie von selbst« (Luhmann 2006, S. 243). Charakteristische Kommunikationen sind jene aus dem Bereich der informellen Unterhaltungen (»Flurfunk«) und des Klatsch und Tratsches (»gossip«). Auch Mintzberg maß dieser Art der Kommunikation große Bedeutung bei, etwa bei Führungsentscheidungen. Laut Mintzberg stützen sich jene Entscheidungen mehr auf »gossip« als auf sorgfältig vorbereitete Informationen (vgl. Mintzberg 1973).

Formal handelt es sich um redundante Kommunikation, die anonym produziert wird. Für die Organisationsmitglieder besitzt sie insbesondere eine latente Funktion: sie erzeugt ein Zusammengehörigkeitsgefühl und macht gleichsam die moralischen Anforderungen deutlich ohne diese direkt zum Thema der Kommunikation zu machen. Von »einer« Organisationskultur zu sprechen, hält Luhmann für unangebracht. Er geht von mehreren Organisationskulturen aus. Sie bilden, ebenso wie die entscheidbaren Entscheidungsprämissen die Struktur der Handlungssysteme. Im Unterschied zu den entscheidbaren Entscheidungsprämissen zielen die unentscheidbaren Entscheidungsprämissen nicht darauf ab, weitere Entscheidungen vorzubereiten oder durchzuführen (vgl. Luhmann 2006). Ihre Genese ist unklar und sie gelten »(...) weil sie immer schon gegolten haben« (Luhmann 2006, S. 242) und können nicht durch Entscheidungen geändert werden.

Gegenüber einem willentlichen Einfluss ist Organisationskultur demnach resistent. Ihr wird sogar ein Erklärungspotential zugeschrieben, wenn es um Trägheitseffekte geht, die oftmals auftreten, wenn sich Organisation einer Veränderungen unterziehen. Als Beispiel können Privatisierungen von staatlich-bürokratischen Unternehmen genannt werden. Die Gewohnheiten und Selbstverständlichkeiten, die bei der internen Kommunikation und damit der Organisationskultur zu finden sind, lassen sich nicht durch Direktive verändern (vgl. Luhmann 2006). Innerhalb von Organisationssystemen existieren unterschiedliche Organisationskulturen, die auf Maßnahmen verschieden reagieren. Laut Luhmann wird die Organisationskultur von Organisationen oftmals dann betont, wenn es um den Vergleich mit anderen Organisationen geht. Bei der Herausstellung der Eigenart ist die Organisationskultur funktional und die Abhängigkeit von der eigenen Geschichte individualisiert das System und mit ihm die Organisationskultur (Luhmann 2006, S. 246).

In diesem Abschnitt über die unentscheidbare Entscheidungsprämisse Organisationskultur sollte deutlich geworden sein, dass sie ein Bestandteil der Organisationsidentität ist und dass sie Selbstbeschreibungen erzeugt, die von den formalen organisationalen Selbstbeschreibungen abweichen können. Die Organisationskultur kann der Produktion formaler Selbstbeschreibungen jedoch als Grundlage oder Impulsgeber dienlich sein. Die Unmöglichkeit der Steuerbarkeit der Organisationskultur erschwert auch den Wandel von Selbstbeschreibungen innerhalb der organisationalen Identität, zu der die Organisationskultur gehört. Ihre Änderbarkeit ist abhängig von den Entscheidungsprämissen der Organisation, welche sich wiederum durch Impulse aus der Umwelt selbstreferenziell – aber wenig vorhersehbar – ändern können.

4. Fallstudien: Organisationsidentität und Wachstum in jungen Unternehmen

Das Ziel unserer Untersuchungen ist es, die Folgen von Unternehmensveränderungen für die Organisationsidentität zu erfassen. Dementsprechend wählten wir Unternehmen für unsere Fallstudien entlang zweier Hauptkriterien aus: zum einen sollten sich die Unternehmen in ihrem Lebenszyklus (vgl. Adizes 1988) im Übergang zur »Erwachsenenphase« befinden (vgl. Greiner 1972). Hierdurch sollte gewährleistet sein, dass die Unternehmen die Start-Up-Phase erfolgreich hinter sich gelassen haben und sich bereits eine relativ stabile Organisationsidentität heraus gebildet hat. Zum anderen war wichtig, dass der Wandel des Unternehmens für die Mitglieder erlebbar ist. Zu den Kernmerkmalen eines erlebbaren Wandels zählen wir bei wachsenden Unternehmen eine zunehmende interne Differenzierung von Tätigkeiten und Personalstrukturen oder die Erschließung neuer Geschäftsfelder. Unsere Fallbeispiele sind zwei junge Wissensdienstleistungsunternehmen, die sich im Übergang von der Start- in die Erwachsenenphase befinden.

4.1 Methodisches Vorgehen

Die wissenschaftstheoretische Ausrichtung bestimmt die methodische Untersuchung von Organisationsidentitäten (vgl. Bouchikhi/Kimberly 2003; Corley et al. 2006). Entsprechend der systemtheoretischen Basis, aufgrund derer Organisationsidentität durch Selbstbeschreibungen, also interne Beschreibungen der Organisation, und durch Image, also die internen Beschreibungen externer Beschreibungen, konstituiert wird, konzentrieren wir uns in den Fallbeispielen auf die beiden Aspekte der Selbstbeschreibungen (interne Beschreibungen der Organisation) und des Image (interne Beschreibungen externer Beschreibungen).

Wir gewannen unsere Daten der Selbstbeschreibungen durch leitfadengestützte Interviews mit Mitarbeitern der Fall-Unternehmen. Das leitfadengestützte Interview ist die Kombination zielgerichteter, thematisch strukturierter und gleichzeitig offener Fragen und das Nachhaken durch die Interviewer, um auf diese Weise ein komplexes Themenfeld wissenschaftlich zugänglich zu machen. Die Wissensbestände der Interviewten sollen auf diese Weise rekonstruierbar werden (Liebhold/Trinczek 2000). Mittels sieben durchgeführter Interviews konnten wir in einem Zeitraum von drei Wochen insgesamt sieben Stunden Audiomaterial gewinnen. Bei der Auswahl der Interviewpartner achteten wir auf eine Mischung in Bezug auf die Dauer der Betriebszugehörigkeit, die hierarchische Ebene und das inhaltliche Arbeitsgebiet. In beiden Unternehmen interviewten wir somit einen Firmengründer und heutigen Geschäftsführer sowie zwei bis drei weitere Mitarbeiter. Die Daten wurden anonymisiert.

Für die Datenanalyse fertigten wir Teiltranskripte aller Interviews an. Im Rahmen einer qualitativen Inhaltanalyse legten wir die Analyseeinheiten fest und werteten die Texte entlang dieser Einheiten aus. Wir legten Satzteile als Kodier- und damit als kleinste Analyseeinheiten fest. Die größten Textbestandteile, die sogenannten Kontexteinheiten, waren mehrere Sätze, beziehungsweise ganze Textabschnitte (vgl. Mayring 2007, S. 53ff.). Die Reihenfolge der Kodierung richtete sich nach dem Zeitpunkt der Erhebung. Durch die Auswertung der Fallbeispiele war es uns im Anschluss möglich, Zusammenhänge zwischen Wandel und Organisationsidentität aufzudecken, und unsere Ergebnisse konnten gemäß der Fallstudienmethodik von Eisenhardt (1989) mit weiteren Daten und mit der bestehenden Literatur verglichen werden. Zu den weiteren gesammelten Daten zählten Fremdbeschreibungen, die wir bei Gesprächen mit einigen Partnern der Unternehmen und in der Community eingeholt haben.

4.2 Identität von Unternehmen 1

Bei dem ersten Fallbeispiel handelt es sich um einen Wissensdienstleister mit circa 30 Mitarbeitenden. Zur Datenerhebung haben wir drei leitfadengestützte Interviews durchgeführt. Die Interviews wurden mit einem Geschäftsführer und zwei Angestellten geführt. Zum Zeitpunkt der Erhebung befand sich das Unternehmen inmitten eines Umbruchs, denn aufgrund verschiedener Faktoren war es seit einiger Zeit in einer wirtschaftlich herausfordernden Situation. Im Vordergrund der Selbstbeschreibungen dieser Firma steht das Produkt. Das Produkt gilt in der hierfür relevanten Community als bewundernswert, im Markt jedoch insgesamt als unkonventionell und wenig verbreitet. Diese Selbstbeschreibung ist als »formal« einzustufen, da sich die Firma nach außen hauptsächlich über diese Selbstbeschreibung präsentiert.

Neben dieser organisationalen Selbstbeschreibung existiert eine weitere Selbstbeschreibung, die sich stark ins Innere der Organisation auswirkt. Aufgrund der Besonderheit des Produktes beschreibt sich Unternehmen 1 als »Pionier«. Mit der Verwendung des Produkts verfolgt das Unternehmen eine gesellschaftliche Vision, denn durch das Produkt möchte es zum sozialen Wandel beitragen. Diese Art der Selbstbeschreibung wird hauptsächlich durch den Geschäftsführer getragen und voran gebracht. Dass diese Selbstbeschreibung auf der Mitarbeiterebene kritisch betrachtet wird, wird an späterer Stelle ausgeführt.

Die Erfahrungen, die Projekte und das Wissen des Unternehmens wurden bereits durch Auszeichnungen honoriert. Diese Auszeichnungen sind sowohl Ausdruck einer anerkennenden Fremdbeschreibung als auch Bestandteil des Images, denn in den Unternehmensbüros hängen gerahmte Urkunden und Auszeichnungen. Die interne Beschreibung externer Beschreibung erfolgt neben den Auszeichnungen auch darüber, dass der »Sonderstatus«, den Unternehmen 1 innerhalb der Fachszene besitzt, auch ins Innere der Organisation getragen und kritisch hinterfragt wird. Bei Mitarbeitern besteht jedoch die Sorge, dass Unternehmen 1 durch das Produkt einen Ruf als »ideell verblendet« erhält. Laut der Aussagen eines Interviewees sei das Unternehmen sehr bekannt und angesehen. Auf der einen Seite erfahre es große Anerkennung, und die Gründer des Unternehmens referierten häufig auf Fachkongressen. Auf der anderen Seite, so berichtet ein Interviewee, gehe aus Gesprächen mit befreundeten Kollegen aus der Szene hervor, dass der Name des Unternehmens zwar bekannt sei, jedoch ohne in einer direkten Verbindung zu dem Produkt zu stehen.

In der Forschung und Lehre sind die Geschäftsführer von Unternehmen 1 ebenfalls aktiv, so dass das Produkt in der Region und in der Szene bereits eng den Namen der Firma gekoppelt ist. Der Expertenstatus wirkt sich einerseits positiv auf die Angestellten aus. Die Mitarbeiter wissen um die Einzigartigkeit ihres Produkts und ihrer Firma und teilen die ideelle Ausrichtung. Sie reichern die Selbstbeschreibungen mit Sinn an und definieren sich insbesondere über einen besonderen gesellschaftlich relevanten Gedanken. Andererseits entstanden durch die ökonomischen Rahmenbedingungen nun Zweifel an dem »Pionierstatus« und an der Vision. Die Interviewten teilen die Meinung, dass Unternehmen 1 zu lange nicht ökonomisch gehandelt hat und zuviel Ressourcen in die Generierung von Wissen, Forschung und die Idee investierte. Eine systematische Selbstbeobachtung anhand von Finanzkennzahlen geriet darüber in den Hintergrund.

Besonders erwähnenswert finden wir, dass der Umbruch in der Organisationsidentität in diesem Fallbeispiel zu einem großen Teil von den Angestellten getragen wird. Die Angestellten erinnern den Geschäftsführer gewissermaßen daran, dass sich die Firma die alte Organisationsidentität nicht mehr leisten kann. Im Interview mit dem Geschäftsführer zeigte sich, dass er die neue Ausrichtung als notwendiges Übel ansieht. Die Ambiguität besteht für ihn darin, dass nun eine stärkere Befassung mit wirtschaftlichen Gegebenheiten unausweichlich wird, während zuvor gerade die bewusste Abgrenzung hiervon ein zentrales Merkmal der Selbstbeschreibungen seiner Firma war. Die Selbstbeobachtungen bei Unternehmen 1 fokussierten lange Zeit auf die Fachszene, jedoch weniger auf den Markt. Man sah sich als Unternehmen, das vorrangig einen sozialen Wandel mitgestalten kann. Die Firma gestand sich den Freiraum zu, sich auf einen speziellen Wissensaspekt zu konzentrieren und vergaß darüber die Selbstbeobachtung als wirtschaftliches Unternehmen.

Auf den Selbstbeobachtungen basierten die zentralen Selbstbeschreibungen, die sich als »nicht ökonomisch interessiert« und »reformerisch« beschreiben lassen. Die Selbstbeschreibungen erfüllten sowohl integrative als auch operative Funktionen für die Organisation. Auf der einen Seite erzielten sie ein starkes Gefühl der Einheit, das sich in einer durch Anerkennung gezeichneten Unternehmenskultur ausdrückt. Auf der anderen Seite sind Entscheidungen auf Basis der Selbstbeschreibungen getroffen worden, die zu einer Einschränkung der ökonomischen Situation des Unternehmens geführt haben oder diese Entwicklung zumindest begünstigt haben.

Durch die neue Selbstbeobachtung anhand von Finanzkennzahlen, der Einrichtung einer Stelle für Controlling, das Hinzuziehen einer Organisationsberatung und durch Strategiesitzungen werden nun Entscheidungen getroffen, welche die »alte« Identität grundlegend in Frage stellen. Die alte Identität (sinngemäß: »Ökonomisches Denken ist uns nicht wichtig«) koexistiert nun mit der neuen Identität (sinngemäß: »Wir müssen auch vernünftig wirtschaften«).

Die Selbstbeschreibungen von Unternehmen 1 sind nicht vollständig verändert worden. Sie wurden jedoch mit neuem Sinngehalt angereichert. Zuvor beschrieb sich Unternehmen 1 als Pionier. Damit ging einher, dass man sich von wirtschaftlichen Zwängen freimachte. Nach dem Umbruch beschreibt sich die Firma nach wie vor als Pionier, jedoch als einen Pionier, der sich nun verstärkt Fragen der Wirtschaftlichkeit stellen muss, um nach wie vor seiner Verantwortung gegenüber den Angestellten nachkommen zu können und nur dadurch soziale Verantwortung übernehmen kann.

Anhand des Fallbeispiels sollte deutlich geworden sein, dass durch eine einseitige Selbstbeobachtung (Fachszene) eine Organisationsidentität entstanden ist, die die Firma in eine Situation gebracht hat, die als Identitätsfalle bezeichnet werden kann. Ferner wurde gezeigt, dass die integrative Funktion der Selbstbeschreibungen ein starkes Gefühl der Einheit erzeugt haben, die sich nun insofern unterstützend auf die neue Ausrichtung auswirken, als dass der Wandel und die Sicherung für das wirtschaftliche Überleben von den Mitarbeitern aktiv mitgestaltet wird.

Die operativen Funktionen der Selbstbeschreibungen haben sich maßgeblich verändert. Wurden vor dem Wandel der Organisationsidentität Entscheidungen getroffen, in denen die Identität »Ökonomisches Denken ist uns nicht wichtig, wir sind Pioniere« zum Ausdruck kam, werden die Entscheidungen nun entlang der Identität »Ökonomisches Denken muss uns wichtig sein, damit wir weiterhin Pioniere sein können« getroffen.

4.3 Identität von Unternehmen 2

Beim zweiten Fallbeispiel handelt es sich ebenfalls um einen Wissensdienstleister mit circa 40 Mitarbeitenden. Zur Datenerhebung wurden vier leitfadengestützte Interviews durchgeführt. Die Interviews wurden mit dem Geschäftsführer und drei Mitarbeitern geführt. Zum Zeitpunkt der Erhebung befand sich das Unternehmen in einer Veränderungsphase, denn es wurde eine Organisationsstruktur mit mehreren Hierarchieebenen aufgebaut. Die Veränderungen wurden durch Vergleiche mit anderen Unternehmen und durch eine Organisationsberatung angestoßen. Das Unternehmen 2 strebt Wachstum an, und diese Zielrichtung ist anhand verschiedener Faktoren für die Mitarbeiter erkennbar. Die Firma plant Wachstum durch eine Erweiterung der Geschäftsfelder aus einer wirtschaftlich angenehmen Situation heraus.

Im Vordergrund der Selbstbeschreibungen stehen die Begriffe »Wissen«, »Innovation« und der Name des Kernprodukts. Unternehmen 2 versteht sich als Marktführer auf seinem Gebiet. Laut eigenen Angaben existieren nur ein bis zwei andere Unternehmen deutschlandweit, die ein ähnliches Produkt anbieten. Diese Firmen werden aufgrund der regionalen Distanz jedoch nicht als Konkurrenz wahrgenommen.

Die internen Beschreibungen externer Beschreibungen werden durch die Geschäftsführung sorgfältig geprüft. Die Mitarbeiter wissen, dass die Firma gelegentlich in der Presse beschrieben ist oder Vertreter zu Kongressen und Veranstaltungen als Redner eingeladen werden, jedoch geben die Interviewees an, dass ein Image nicht strategisch (etwa über interne newsletter) aufgebaut wird oder allen Mitarbeitern bekannt ist.

Die interviewten Mitarbeiter definieren ihre Arbeit über ihre Expertise und über den Umgang mit dem Produkt. Die zentrale Selbstbeschreibung von Unternehmen 2 fokussiert auf eben diesen Aspekt. Im Zentrum der Handlungen steht die Zufriedenstellung der Kunden über die Anwendung des Produkts und die Aufrechterhaltung eines hohen Wissensstandards. Da die Firma viele Stammkunden hat, ist die Sicherstellung der Dienstleistungsqualität ein bestimmendes Merkmal.

Initiiert wurde die Ausrichtung auf weitere Geschäftsfelder durch die Begegnung mit einem konkurrierenden Unternehmen (Unternehmen 3) im Rahmen eines Auftrages. Bisher war Unternehmen 3 von Unternehmen 2 nicht als Konkurrent im eigenen Geschäftsfeld angesehen worden, was sich durch die angesprochene Begegnung aber änderte. Der Geschäftsführer von Unternehmen 2 zog im Anschluss daraus die Schlussfolgerung, dass die stärkere Orientierung an den Geschäftsfeldern des Unternehmens 3 zu neuen Geschäftschancen für Unternehmen 2 führte.

Diese Beobachtung der Umwelt des Systems veränderte sukzessive die Selbstbeschreibung von Unternehmen 2 und wirkte sich auch auf Mitarbeiter aus. Deutliche Unterschiede in den Selbstbeschreibungen sind entlang der Hierarchie zu erkennen. Für den Geschäftsführer ist die Selbstbeschreibung anhand des Produktes von maßgeblicher Bedeutung, da über das Produkt Wachstum erzielt werden soll. Die Weiterentwicklung des Produktes im Hinblick auf neue Geschäftsfelder ist für ihn unmittelbar an wirtschaftliche Ziele gekoppelt. Die Selbstbeschreibungen der Mitarbeiter unterscheiden sich hinsichtlich dieser Verbindung. Für sie ist das Produkt ebenfalls eine zentrale Selbstbeschreibung, jedoch ist für sie das Produkt an die Weiterentwicklung von Wissen gekoppelt. Die Mitarbeiter beschreiben sich vornehmlich als Spezialisten, die durch ihren Wissensvorsprung einen guten Kontakt zum Kunden aufbauen können. Ein wirtschaftlicher Bezug wurde in den Interviews nicht deutlich. Die neue, auf stärkeres Wachstum gerichtete Ausrichtung wurde in den Selbstbeschreibungen durch die Mitarbeiter somit noch nicht nachvollzogen. Der Aspekt des Wissens kennzeichnet weiterhin die Selbstbeschreibungen der Mitarbeiter und nimmt einen hohen Stellenwert ein. Dieser kommt auch dadurch zum Ausdruck, dass jene Kollegen ein besonderes Ansehen haben, die eine hohe Expertise aufweisen können. Das Produkt der Firma ist unmittelbar an das Wissen gekoppelt. Die Anwendung des Produktes und die Beratung des Kunden setzen das Fachwissen in einem bestimmten Bereich der Technik voraus. Neben dem alltäglichen Beratungsgeschäft und der Weiterentwicklung des Produktes, treten einige der Wissensarbeiter auch als Dozenten oder Redner auf Kongressen und Veranstaltungen in Erscheinung

In Unternehmen 2 sind im Zuge der Veränderung Generalisten eingestellt worden. Eine gemeinsame Selbstbeschreibung zwischen Spezialisten und Generalisten ist die »Bodenständigkeit« und die Selbstbeschreibung anhand der Unternehmenskultur. Viele Mitarbeiter betrachten sich als »Gleichgesinnte«. In den Interviews wurde deutlich, dass die Mitarbeiter ihre größte Motivation aus dem Teamgefühl ziehen. Das Unternehmen wird als »unprätentiös« beschrieben. Dort zu arbeiten wird in der Regel als angenehm beschrieben. Es wird Wert auf ein gemeinschaftliches und bodenständiges Arbeitsumfeld gelegt, was nach Ausführungen der Mitarbeiter durch ein Wachstum der Firma gefährdet werden könnte. Die hier vorgefundenen Selbstbeschreibungen erinnern an die oben beschriebenen Trägheitseffekte.

5. Schlussbetrachtung

Das systemtheoretisch basierte Konstrukt von Organisationsidentität ermöglicht aufgrund seines reflexiven Charakters die Modellierung einer sich wandelnden Identität. In Abgrenzung zur Umwelt gehören alle Selbstbeschreibungen und internen Beschreibungen externer Beschreibungen von Organisationsmitgliedern zur Organisationsidentität. Im Zeitverlauf veränderte Selbstbeschreibungen und interne Beschreibungen entsprechen einer sich wandelnden Identität in einem Selbsterhaltung und damit auch Stabilität anstrebenden System Organisation.

Unsere Beobachtungen junger Unternehmen zeigen uns in beiden Fällen, dass die organisationalen Selbstbeschreibungen stark an die Produkte und das als Dienstleistung angebotene Spezialwissen gekoppelt sind. In ihrer fachlichen Spezialisierung finden alle Unternehmensmitglieder über verschiedene Hierarchien hinweg eine gemeinsame Basis. In beiden Unternehmen ist zudem eine gesellschaftliche Vision auszumachen, die in Selbstbeschreibungen über den Daseinsgrund der Unternehmen vorkommen.

Ausgelöst durch Irritationen aus den Umwelten der Unternehmen – einerseits durch die Beobachtung eines bisher nicht als solchen empfundenen Konkurrenten, andererseits durch die organisatorische Grenzstelle zu finanzwirtschaftlichen Ressourcengebern – sind von einzelnen Unternehmensmitgliedern Änderungen in den Selbstbeschreibungen auszumachen, und zwar im Hinblick auf ein angestrebtes Wachstum des jeweiligen Unternehmens in neuen Geschäftsfeldern: So strebt in einem Fall der Geschäftsführer ein Wachstum seines Unternehmens über die Diversifikation in neue Geschäftsfelder an, und im anderen Fall schlagen die Mitarbeiter ein Wachstum in neuen Regionen vor. In beiden Unternehmen fehlt bisher jedoch die diese Vorschläge aufgreifende, unternehmensweit konsistente Selbstbeschreibung. Es sind vielmehr Trägheitseffekte und Abwehrmechanismen zu beobachten. Diese liegen aus unserer Sicht auch in der Fixierung der Selbstbeschreibungen der meisten Unternehmensmitglieder auf ein dezidiertes Fachwissen und weniger ausgerichtet auf eine ökonomische Marktbetrachtung. Interessanterweise gehen in einem der betrachteten Unternehmen die neuen Selbstbeschreibungen vom Geschäftsführer, also »von oben«, und im anderen Unternehmen von einzelnen Mitarbeitern, also »von unten« aus. Dies könnte an den Persönlichkeiten der Geschäftsführer und Mitarbeiter sowie ihrer individuellen »Identitätsprojekte« (vgl. Alvesson/Kärreman 2007, S. 713) liegen, was herauszufinden einer weiteren Erforschung bedürfte.

In der Literatur bringt der Begriff der »Identity Trap« zum Ausdruck, dass Identität für die Organisation zur »Falle« werden kann. Verwandte Begriffe, die in diesem Zusammenhang genannt werden sind Lock-In-Charakter oder Pfadabhängigkeiten. Gemeint ist in allen Fällen unter anderem, dass in der Vergangenheit erfolgreiche Selbstbeschreibungen nicht leicht aufgegeben werden – sie trugen ja schließlich auch zum Erfolg bei – zu Gunsten neuer, eventuell diversifiziertes Wachstum begünstigender Selbstbeschreibungen. Gioia, Schultz und Corley (2000) führen als Beispiel einer »Identity Trap« den Softwarehersteller IBM an, der sich mit seiner «single-minded mainframe company”-Identität ein Raster auferlegte, das ihn «blind” gegenüber Entwicklungen auf dem Markt werden ließ. Laut der Autoren verpasste IBM dadurch die Chance, in den wachsenden PC-Markt einzusteigen. Erst in einer Krise veränderte IBM schließlich seine Organisationsidentität und strategische Ausrichtung hin zu einer »multifaced-technology-organization«, um fortan mit kleineren PC-Unternehmen konkurrieren zu können.

Im Zusammenhang mit dem Wandel von Selbstbeschreibungen spielt das Wechselspiel mit den auch zur Organisationsidentität gehörenden internen Beschreibungen externer Beschreibungen (also dem Image) eine wichtige Rolle. In beiden beobachteten Fall-Unternehmen gewannen wir den Eindruck, dass es den internen Beschreibungen widersprechende externe Beschreibungen gab, die in den Unternehmensvergangenheiten nur selektiv oder gar nicht auf die internen Beschreibungen (also die Identität) Einfluss nahmen. Erste Unternehmensmitglieder begannen nun, ihre internen Beschreibungen zu verändern.

Die Beziehung zwischen Identität und Image steht durchaus im Zentrum zahlreicher vergangener Arbeiten (vgl. Dutton/Dukerich 1991; Reger/Huff 1993; Gioia/Thomas 1996; Gioia/Schultz/Corley 2000; Empson 2004). Gioia, Schultz und Corley (2000) behaupten beispielsweise, dass erst mit dem Konzept einer adaptiven Instabilität (»Adaptive Instability«) der Organisationsidentität, es möglich wird, die Selbstwahrnehmungen (»self-definition«) der Wahrnehmung aus der Umwelt anzugleichen. Ohne diesen rekursiven Prozess zwischen Image und Identität steige die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Organisation in der »Identity-Trap« wiederfände. Gerade bei jungen, wachsenden Unternehmen auf der Schwelle zur Phase des Erwachsenseins erscheint uns die unternehmensindividuell adäquat ausgeprägte adaptive Instabilität wesentlich zur Vermeidung der Identitätsfalle und damit im Weiteren auch für die erfolgreiche Weiterentwicklung. Die den in frühen Jahren zum Unternehmenserfolg beitragenden Fähigkeiten, die häufig mit einzelnen Technologien oder Produkten einhergehen und häufig in Selbstbeschreibungen zum Ausdruck kommen, werden nicht leicht der Veränderung anheim gestellt. Gleichzeitig droht damit eine Identitätsfalle. Der Ausweg ist gewissermaßen ein Balanceakt der Identitätsentwicklung, in dem pfadabhängig Bewährtes erhalten bleibt und adäquates Neues zugelassen wird.

Aus Untersuchungen zur Identität von großen Professional Service Firms, wie Unternehmensberatungen, wissen wir, dass ein bewährter und bewahrter Teil der Identität dort in den Selbstbeschreibungen der wesentlichen Personalmanagementpraktiken, wie Rekrutierung, Bewertung und Beförderung, letztlich auch als »Elite-Identität« bezeichnet, liegt (Alvesson/Kärreman 2007; Alvesson/Robertson 2006). Der variable Teil der Identität findet sich eher in den angebotenen Dienstleistungen, die stark kundengetrieben sind. Andere, große und weiter wachsende Unternehmen machen teilweise die Anpassungsfähigkeit selbst zum bewährten Teil der Selbstbeschreibungen, wenn Sie ihre fortdauernde Innovationsfähigkeit als so genannte dynamische Kompetenz (vgl. Teece 2007) darstellen. Junge, wachsende Unternehmen, gerade auch unsere beiden Fallstudien-Unternehmen, könnten hier Anleihen für ihre Weiterentwicklung nehmen.

Während unser Beitrag also zeigt, dass in systemtheoretischer Betrachtung eine sich wandelnde Identität über sich wandelnde Selbstbeschreibungen modellierbar ist, müssen wir gleichermaßen festhalten, dass die Art des Wandels systemindividuell und komplex ist. Generalisierungen sind schwierig bis unmöglich, in Bezug auf die Erkenntnisse aus unseren beiden Fallstudien ohnehin auch in methodischer Hinsicht (vgl. Yin 2009). Weitere Forschung kann und sollte sich bemühen, in explorativer Weise Muster für Identitätswandelprozesse, beispielsweise in weiteren jungen, wachsenden Unternehmen, zu finden. Das systemtheoretische Fundament kann als belastbares Rüstzeug dienen, unsere ersten Fallstudienerkenntnisse können Ausgangspunkte für die Mustersuche darstellen.

Literatur

Adizes, Ichak (1988): Corporate Lifecycles: How and Why Corporations Grow and Die and What to do About It. Englewood Cliffs (Prentice Hall).

Albert, Stuart & Whetten, David A. (1985): Organizational identity. Research in Organizational Behaviour 7, 263-295.

Alvesson, Mats & Kärreman, Dan (2007): Unraveling HRM: Identity, Ceremony, and Control in a Management Consulting Firm. Organization Science 18 (4), 711-723.

Alvesson, Mats & Robertson, Maxine (2006): The Best and the Brightest: The Construction, Significance and Effects of Elite Identities in Consulting Firms. Organization 13 (2), 195-224.

Ashforth, Blake E. & Mael, Fred (1989): Social Identity Theory and the Organization. Academy of Management Review 14 (1), 20-39.

Berggold, Christian (2000): Unternehmensidentität: Emergenz, Beobachtung und Identitätspolitik. Berlin (VWF).

Birkigt, Klaus & Stadler, Marinus M. (1992): Corporate Identity-Grundlagen. In: Birkigt, Klaus; Stadler, Marinus M. & Funck, Hans Joachim (Hrsg.): Corporate Identity. Grundlagen, Funktionen, Fallbeispiele. Landsberg/Lech (Verlag Moderne Industrie, 5. Auflage), S. 11-64.

Bouchikhi, Hamid & Kimberly, John R. (2003): Escaping the Identity Trap. Sloan Management Review 44 (3), 20-26.

Brown, Andrew D. (2001): Organization Studies and Identity: Towards a Research Agenda. Human Relations 54 (1), 113-121.

Corley, Kevin G. & Gioia, Dennis A. (2004): Identity Ambiguity and Change in the Wake of a Corporate Spin-off. Administrative Science Quarterly 49. 173-208.

Corley, Kevin G.; Harquail, Celia V.; Pratt, Michael G.; Glynn, Mary Ann; Fiol, C. Marlene & Hatch, Mary Jo (2006): Guiding Organizational Identity Through Aged Adolescence. Journal of Management Inquiry 15 (2), 85–99.

Dutton, Jane E. & Dukerich, Janet M. (1991): Keeping an eye on the mirror: Image and identity in organizational adaption. Academy of Management Journal 34 (3), 517-554.

Eisenhardt, Kathleen M. (1989): Building Theories from Case Study Research. Academy of Management Review 14 (4), 532-550.

Empson, Laura (2004): Organizational identity change: Managerial regulation and member identification in an accounting firm acquisition. Accounting, Organizations and Society 29, 759-781.

Gioia, Dennis A. (1998): From Individual to Organizational Identity. In: Whetten, David A. & Godfrey, Paul C. (Hrsg.): Identity in Organizations. Building Theory Through Conversations. Thousand Oaks (Sage), S. 17-31.

Gioia, Dennis A. & Thomas, James B. (1996): Identity, image and issue interpretations: Sensemaking during strategic change in academia. Administrative Science Quarterly 41, 370-403.

Gioia, Dennis A.; Schultz, Majken & Corley, Kevin G. (2000): Organizational identity, image, and adaptive instability. Academy of Management Review 25 (1), S. 63-81.

Greiner, Larry E. (1972): Evolution and revolution as organizations grow. Harvard Business Review 50 (4), 37-46.

Hatch, Mary Jo & Schultz, Majken (1997): Relations between organizational culture, identity and image. European Journal of Marketing 31 (5/6), 356-365.

Hatch, Mary Jo & Schultz, Majken (2000): Scaling the tower of Babel: Relational differences between identity, image, and culture in organizations. In: Schultz, Majken; Hatch, Mary Jo & Larsen, Mogens Holten (Hrsg.): The expressive organization. Linking identity, reputation and the corporate brand. Oxford (Oxford University Press), S. 11-35.

Krafft, Andreas Michael (1998): Organisationale Identität. Einheit von Vielfalt und Differenz. St. Gallen (Universität St. Gallen Dissertation).

Kurch, Markus (2010): Leitungsstrukturen von Gründungs- und Wachstumsunternehmen. Analyse der Veränderungen im Zeitverlauf. Lohmar (EUL-Verlag).

Liebhold, Renate & Trinczek, Rainer (2009): Experteninterview. In: Kühl, Stefan & Strodtholz, Petra (Hg.): Methoden der Organisationsforschung. Ein Handbuch. Reinbek (Rowohlt), S. 33-71.

Luhmann, Niklas (1984): Soziale Systeme. Frankfurt/M. (Suhrkamp).

Luhmann, Niklas (1999): Funktionen und Folgen formaler Organisation. Berlin (Duncker & Humblot, 5. Auflage).

Luhmann, Niklas (2006): Organisation und Entscheidung. Wiesbaden (Verlag für Sozialwissenschaften, 2. Auflage).

Marguelies, Walter P. (1977): Make the most of your corporate identity. Harvard Business Review 55 (4), 66-74.

Maturana, Humberto R. (1982): Erkennen. Die Organisation und Verkörperung von Wirklichkeit. Braunschweig; Wiesbaden (Vieweg).

Maturana, Humberto R. & Varela, Francisco (1987): Der Baum der Erkenntnis. Bern; München; Wien (Scherz).

Mayring, Peter (2007): Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlage und Techniken. Weinheim; Basel (Beltz, 9. Auflage).

Mintzberg, Henry (1973): The nature of managerial work. New York (Longman).

Reger, Rhonda K. & Huff, Anne Sigismund (1993): Strategic groups: A cognitive perspective. Strategic Management Journal 14 (2), S. 103-124.

Rometsch, Markus (2008): Organisations- und Netzwerkidentität. Systemische Perspektiven. Wiesbaden (Gabler).

Schreyögg, Georg (1991): Organisationsidentität. In: Gaugler, Eduard & Weber, Wolfgang (Hg.): Handwörterbuch des Personalwesens. Stuttgart (Schäffer-Poeschel), S. 1488-1498.

Seidl, David (2003a): Metaphorical self-descriptions of organizations. In: Müller, Andreas P. & Kieser, Alfred (Hg.): Communication in organizations. Structures and practices. Frankfurt/M. (Lang), S. 165-182.

Seidl, David (2003b): Organisational identity in Luhmann´s theory of social systems. In: Bakken, Toren & Hernes, Tor (Hrsg.): Autopoietic organization theory. Copenhagen (Copenhagen Business School), S. 123-150.

Seidl, David (2005): Organisational and self-transformation. An autopoietic perspective. Aldershot (Ashgate Publishing Limited).

Sveningsson, Stefan & Alvesson, Mats (2003): Managing managerial identities: Organizational fragmentation, discourse and identity struggle. Human Relations 56 (19), 1163-1193.

Tafertshofer, Alois (1982): Corporate Identity. Magische Formel als Unternehmensideologie. Die Unternehmung 1, 11-25.

Teece, David J. (2007): Explicating dynamic capabilities: The nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance. Strategic Management Journal 28 (13), 1319-1350.

Weber, Johannes M. (1985): Unternehmensidentität und unternehmenspolitische Rahmenplanung. München (Universität München, Planungs- und Organisationswissenschaftliche Schriften, Band 42).

Yin, Robert K. (2009): Case Study Research. Design and Methods. Thousand Oaks (Sage, 4th Ed.).