Identifikation und Nicht-Identifikation der Mitarbeiter mit ihrer Organisation nach Veränderungsprozessen

Zusammenfassung

Das Interesse an der Erforschung der organisationalen Identität ist in den letzten Jahrzehnten gestiegen. Eher weniger beleuchtetet wurden Formen der Nicht-Identifikation. Identifikation und Nicht-Identifikation stellen dabei zwei voneinander unabhängige Variablen dar. Sie markieren vier verschiedene Formen der Identifikation: hohe Identifikation, hohe Nicht-Identifikation, neutrale Identifikation und ambivalente Identifikation. In diesem Artikel wird ein Überblick über die bisherigen Forschungen zum Thema Nicht-Identifikation gegeben und anhand eines Fallbeispiels aufgezeigt, dass im Rahmen eines Veränderungsprozesses aufgrund des fehlenden Einbezugs des Personals, ausbleibenden Erfolgs und fehlenden Prestiges unterschiedliche Formen der Identifikation unter den MitarbeiterInnen entstehen. Wesentliche Einflussfaktoren auf die Form der Identifikation sind in diesem Fall die Geschichte der MitarbeiterInnen in der Organisation und die Länge der Betriebszugehörigkeit. Zum Abschluss gibt der Artikel Anhaltspunkte für das Management von Veränderungsprozessen, um die Identifikation der MitarbeiterInnen zu erhalten.

Schüsselwörter: Identifikation, Nicht-Identifikation, ambivalente Identifikation, Social Identity Theory, qualitativer Einzelfall

Keywords: Identification, disidentification, ambivilant identification, social identity theory, qualitative case study

Summary

Interest on research on employees’ identification with their organization has emerged rapidly in the recent decade. A topic that has not reached much attention is disidentification. That is why the following article deals with different forms of identification and disidentification in an organizational context. Identification and disidentification are not the opposite, but two different variables that define four different types of identification: high identification, high disidentification, neutral identification and ambivalent identification. After giving an overview of the discussion on identification and disidentification a qualitative case study shows different forms of identification and disidentification after a change process. The reason for the different forms among employees lies in the missing involvement of the employees, missing profit and prestige. That is why the main factor of influence for disidentification in this case study is grounded in the history of the employee in the organisation and the job tenure. Finally, the article makes recommendations for management to hold up identification during and after a change process.

Schüsselwörter: Identifikation, Nicht-Identifikation, ambivalente Identifikation, Social Identity Theory, qualitativer Einzelfall

Keywords: Identification, disidentification, ambivilant identification, social identity theory, qualitative case study

1. Einleitung

Eines der Grundbedürfnisse jedes Menschen ist es, sich zugehörig zu fühlen. Das Gefühl der Zugehörigkeit wird im wissenschaftlichen Sprachgebrauch mit dem Wort »Identifikation« umschrieben. Ein in der Wissenschaft bisher eher weniger beleuchtetes Thema in der Identifikationsforschung ist die Frage: Wie entsteht Nicht-Identifikation? Dieser Beitrag beschäftigt sich daher mit unterschiedlichen Formen der »Identifikation« und der »Nicht-Identifikation« der MitarbeiterInnen mit ihrer Organisation. Dazu wird zu Beginn der Begriff der Identifikation beleuchtet und der aktuelle Forschungsstand spezifiziert. Eine Definition des Begriffes »Nicht-Identifikation« per se gibt es nicht, daher muss dieser Begriff aus dem Begriff »Identifikation« abgeleitet werden. Nach der theoretischen Einführung wird die Forschungsfrage auf Basis einer qualitativen Einzelfallanalyse beantwortet. Dabei wird zunächst auf die empirische Vorgehensweise und danach auf die Ergebnisse der Einzelfallstudie eingegangen. Daraus abgeleitet werden Handlungsanleitungen für das Management aufgestellt, wie dem Prozess der Nicht-Identifikation entgegen gewirkt werden kann. Die zentralen Forschungsfragen dieses Artikels lauten daher: Wie entstehen unterschiedliche Formen der Nicht-Identifikation? Was führt MitarbeiterInnen dazu, ihre Identifikation zu einer Organisation aufzugeben? Wie und woran merkt das Management, dass die MitarbeiterInnen sich nicht bzw. nicht mehr mit der Organisation identifizieren? Welche Möglichkeiten gibt es für das Management gegenzusteuern?

2. Theoretische Einführung

2a. Identifikation

Die Auseinandersetzung mit der Identifikation der MitarbeiterInnen mit ihrer Organisation wurde stark von der »Social Identity Theory« (SIT) nach Tajfel und Turner (1979) beeinflusst. Sie stellt das dominanteste theoretische Rahmenkonzept zur Erforschung der organisationalen Identifikation dar (vgl. Ashforth/Mael 1989; Haslam 2001). Es streicht heraus, dass Individuen dazu tendieren sich selbst und andere zu klassifizieren, um sich und andere sozialen Kategorien zuzuordnen. Mit jener Kategorie, die ein Mensch sich selbst zuschreibt, findet soziale Identifikation statt, d.h. der Mensch integriert diese Kategorie in sein eigenes Selbstkonzept (vgl. Pratt 1998, S. 172). Die soziale Identität sieht Tajfel (1982, S. 102) »als den Teil des Selbstkonzepts eines Individuums […], der sich aus dem Wissen um seine Mitgliedschaft in sozialen Gruppen und aus dem Wert und der emotionalen Bedeutung ableitet, mit der diese Mitgliedschaft besetzt ist.« In den 90er Jahren haben Forscher versucht die Erkenntnisse der SIT auf Organisationen zu übertragen (vgl. Ashforth/Mael 1989; Dutton/Dukerich 1991; Dutton/Dukerich/Harquail 1994; Kramer/Pommerenke/Newton 1993). Ashforth und Mael (1989, S. 21) definieren soziale Identifikation noch sehr allgemein als »perception of oneness or belongingness to some human aggregate.« Pratt (1998, S. 172) bezieht sich bereits stärker auf Organisationen und beschreibt eine Identifikation mit einer Organisation dann, wenn »[…] an individual’s belief about his or her organization become self-referential or self-defining. That is, organizational identification occurs when one comes to integrate beliefs about one’s organization into one’s identity.« Dutton, Dukerich und Harquail (1994, S. 239) verbinden die eigene Identität (Selbstkonzept) mit der Identität der Organisationen, in der die Mitarbeiter arbeiten. Sie sehen die Verbindung zwischen den beiden, bzw. in weiterer Folge die Übereinstimmungen als Identifkation an: »a person’s self-concept contains the same attributes as those in the perceived organizational identity, we define this cognitive link as organizational identification.« Diese Hereinnahme von Attributen der organisationalen Identität in das Selbstkonzept des/der Mitarbeiter(s)In stellt das wesentliche Kriterium dar, dass das Konzept der »Identifikation« von verwandten Konstrukten wie Commitment oder Person-Organisation-Fit abgrenzt. »If a person strongly identifies with an organization, his or her social identity has a significant overlap with the identity of that organization” (Elsbach/Bhattacharya 2001, S. 393). Mitarbeitern gelingt es besonders leicht sich mit einer Organisation zu identifizieren, wenn: (1) die Unterschiede zwischen der eigenen Organisation und anderen Organisationen besonders hervorstechen, (2) es für sie als attraktiv erscheint, Teil der Organisation zu sein, (3) sie mit dieser Mitgliedschaft ihr eigenes Selbstwertgefühl steigern können und (4) sich organisationale Kategorien, mit denen sich Mitarbeiter identifizieren können, auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede quer über Individuen und Gruppen hinweg beziehen (vgl. Pratt 1998, S. 191). Dutton, Dukerich und Harquail (1994, S. 252f.) beschreiben eine starke Verknüpfung zwischen Identifikation und Image. So identifizieren sich MitarbeiterInnen besonders wenn sie glauben, dass die Organisation auch von Außenstehenden in hohem Maße geschätzt wird, d.h. wenn sie ein gutes Image hat.

In der Literatur findet sich in Anlehnung an Tajfel (1978) eine Unterscheidung in unterschiedliche Dimensionen der Identifikation (vgl. Ellemers/Kortekaas/Ouwerkerk 1999, S. 372; van Dick 2004, S. 14ff.): (1) Die kognitive Komponente beschreibt, dass sich der/die MitarbeiterIn als Teil einer sozialen Kategorie (z.B. Organisation) sieht. (2) Wenn sich MitarbeiterInnen mit der Organisation identifizieren, dann bewerten sie, welche Eigenschaften der Organisation von außen zugeschrieben werden. Diese Dimension wird als evaluative Komponente bezeichnet. (3) Die affektive Komponente kann auch als emotionale Dimension bezeichnet werden. Sie beschreibt, wie Organisationsmitglieder ihre Mitgliedschaft gefühlsmäßig bewerten. (4) Die konative Dimension erklärt, inwieweit sich die Identifikation des Mitarbeiters mit der Organisation auch in seinem Verhalten zeigt, d.h. inwieweit er sich für die Ziele und Werte der Organisation engagiert. Ashforth und Mael (1998) sehen die kognitive Dimension der organisationalen Identifikation als die dominante an und beschreiben die affektive und evaluative als Konsequenz oder Folge aber nicht als Ausgangspunkte der Identifikation. Interessant erscheint dabei der Aspekt, dass die affektive Komponente der Identifikation Nahe legt, dass Gefühle eine Rolle beim Aufbau und auch beim Auflösen von Identifikationen spielen. Diesem Aspekt wurde in bisherigen Forschungen allerdings nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt (vgl. Pratt 1998, S. 180).

In Organisationen haben Mitarbeiter die Möglichkeit sich mit unterschiedlichen Aspekten einer Organisation zu identifizieren. So kann der Fokus auf der Gesamtorganisation, der individuellen Karriere, der Arbeitsgruppe oder der Berufsgruppe, der ein Mitarbeiter angehört, liegen (vgl. van Dick 2004, S. 19ff.). Der Fokus der Identifikation bestimmt dabei das Verhalten der Mitarbeiter. So kann argumentiert werden, dass Mitarbeiter, die sich mit ihrer eigenen individuellen Karriere stark identifizieren, an ihrem persönlichen Erfolg arbeiten und in diesem Sinne handeln, was nicht unmittelbar mit den Zielen der Organisation einhergehen muss. (vgl. Ellemers/De Gilder/ Van den Heuvel 1998; Haslam 2001, Haslam/Powell/Turner, 2000).

2b. Unterschiedliche Formen der Identifikation und Nicht-Identifikation: hohe Identifikation, hohe Nicht-Identifikation, neutrale und ambivalente Identifikation

Organisationen können einen großen Nutzen aus der Identifikation ihrer MitarbeiterInnen ziehen, da diese die Einstellung und das Verhalten der MitarbeiterInnen steuert. So schreibt etwa Cheney (1983, S. 158): »In short, fostering identification is the ´intent´ of many corporate policies, for with it comes greater assurance that employees will decide with organisational interests uppermost in mind«. Die Identifikation führt zu kooperativem Verhalten der Belegschaft, fördert ein Handeln im Sinne der organisationalen Ziele einer Organisation, verbessert die Einstellung gegenüber der Organisation, verringert die Kündigungsabsicht und erhöht die Leistungsbereitschaft der Belegschaft, was aber nicht automatisch zu mehr Leistung führen muss (vgl. Tajfel, 1982; Aronson, 1992; Dutton/Dukerich/Harquail 1994; Mael/Ashforth 1995; van Dick 2004). Die Identifikation der MitarbeiterInnen kann für die Organisation auch dysfunktional sein, etwa dann, wenn die Identifikation entweder zu stark oder zu schwach ausgeprägt ist oder ein ambivalentes Verhältnis zur organisationalen Identität entwickelt wird. Zu hohe Motivation hemmt Innovationen und Veränderungen in der Organisation. Überidentifikation wird mit einer Vereinnahmung durch die Arbeit assoziiert (vgl. Kreiner/Ashforth 2004, S. 2), die wiederum z.B. die Gefahr von Burn-out erhöht. Aus zu schwach ausgeprägter Identifikation folgt, dass sich MitarbeiterInnen nicht in vollem Umfang mit ihren Ideen, Fähigkeiten und Kenntnissen in die Organisation einbringen. (vgl. van Dick 2004, Dukerich/Kramer/McLean Parks 1998). Organisationen wünschen sich zwar, dass sich MitarbeiterInnen mit der Organisation identifizieren, da sie sich daraus positive Effekte für die Organisation erhoffen, aber auch nicht jede Form der Nicht-Identifikation ist für ein Unternehmen gefährlich. So weisen Ashforth und Mael (1989) darauf hin, dass Nicht-Identifikation zu Innovationen führen kann und das Aufdecken von Missständen ermöglicht. Das nun folgende Kapitel ist den unterschiedlichen Formen der Identifikation und Nicht-Identifikation gewidmet. Der Begriff der Identifikation wurde bereits definiert und eingehend erläutert, daher wird der Begriff der Nicht-Identifikation nun genauer beleuchtet.

Nicht-Identifikation kann analog zur Definition von Identifikation (»perception of oneness or belongingness«) von Ashforth and Mael (1989) als »perception of separation« (vgl. Elsbach/Bhattacharya 2002, S. 28) definiert werden. Beim Auftreten von Nicht-Identifikation grenzen sich MitarbeiterInnen von der organisationalen Identität der Organisation ab: «the self-concept is preserved not by developing a connection with the organization but through a sense of separation” (Elsbach/Bhattacharya 2002, S. 28). Nicht-Identifikation entsteht, wenn Mitarbeiter eine Abneigung gegenüber der Mission und Kultur eines Unternehmens haben und sich aktiv von der Organisation distanzieren und die eigene Identität und den eigenen Ruf von der Organisation abkoppeln (vgl. Kreiner/Ashforth 2004). Alle bisherigen Forschungen zum Thema Nicht-Identifikation (vgl. Ashforth 2001; Dukerich/Kramer/McLean Parks 1998, Elsbach 1999, 2001; Pratt 2000, Kreiner/Ashforth 2004) weisen darauf hin, dass Nicht-Identifikation nicht als das Gegenteil von Identifikation betrachtet werden kann, sondern dass es sich dabei um zwei unabhängige Variablen und zwei einzigartige psychologische Zustände handelt. »Whereas identification consists of connecting (typically positive) aspects of the organization […] to oneself, disidentification consists of disconnecting (typically negative) aspects of the organization from oneself.” (Kreiner/Ashforth 2004, S. 3) Gemeinsam haben beiden Konzepte, dass sie einen Beitrag zum Selbstkonzept eines Mitarbeiters leisten (vgl. Elsbach/Bhattacharya 2001). Denn auch die Abgrenzung zu einer Organisation, d.h. das Nicht-Integrieren von Aspekten der organisationalen Identität in die soziale Identität des Mitarbeiters, trägt zum Selbstkonzept des Mitarbeiters bei. (Elsbach/Bhattacharya 2002, S. 28)

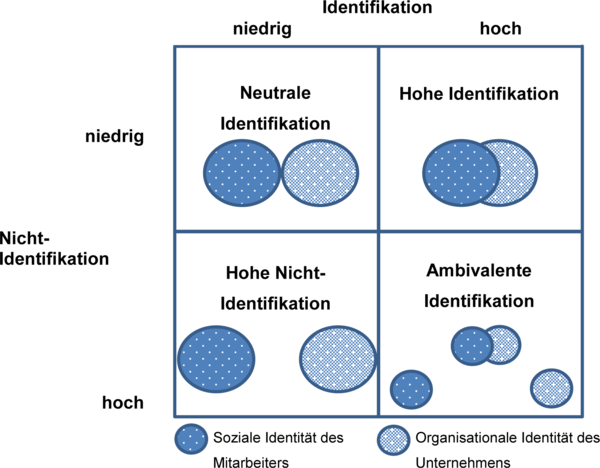

Diese beiden Pole stellen Extreme dar, anhand dieser Extreme lassen sich vier unterschiedliche Dimensionen beschreiben: ambivalente Identifikation, neutrale Identifikation, starke Identifikation, starke Nicht-Identifikation (vgl. Dukerich, Kramer, McLean Parks 1998, S. 245; Kreiner/Ashforth 2004, S. 6). Diese vier Formen der Identifikation und Nicht-Identifikation werden in Abbildung 1 grafisch dargestellt und nun näher erläutert.

Abbildung 1: Formen der Identifikation (Eigene Darstellung in Anlehnung an: Dukerich/Kramer/McLean Parks 1998, S. 246.; Kreiner/Ashforth 2004, S. 6.)

Abbildung 1: Formen der Identifikation (Eigene Darstellung in Anlehnung an: Dukerich/Kramer/McLean Parks 1998, S. 246.; Kreiner/Ashforth 2004, S. 6.)Von neutraler Identifikation (apathetic identification) spricht die Literatur, wenn sowohl die Identifikation mit der Organisation als auch die Nicht-Identifikation mit der Organisation gering ausgeprägt sind, d.h. die MitarbeiterInnen identifizieren sich nicht mit der Organisation, sie verspüren aber auch kein großes Bedürfnis sich von der Organisation abzugrenzen. Weder Identifikation noch Nicht-Identifikation sind in hohem Maße vorhanden. Es ist für die Mitarbeiter nicht bedeutend, ob sie Teil der Organisation sind oder nicht. Dukerich, Kramer und McLean Parks (1998) sprechen davon, dass MitarbeiterInnen unteridentifiziert sind, d.h. sie gewinnen ihre soziale Identität nicht über die Identifikation oder Nicht-Identifikation mit ihrem Arbeitgeber. Kreiner und Ashforth (2004, S. 5) sehen dies ähnlich und weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass diese Form der Identifikation eine ganz eigene Form der Selbstdefinition sein kann, nämlich in die Richtung, dass sich die MitarbeiterInnen nicht über ihren Arbeitsplatz und ihren Arbeitgeber definieren. Eine neutrale Identifikation scheint für die Organisation eher negative Konsequenzen zu haben, da sich MitarbeiterInnen mit der Organisation nicht so stark verbunden fühlen und sich weniger in die Organisation einbringen (vgl. Kreiner/Ashforth 2004, S. 5).

Auf der anderen Seite gibt es MitarbeiterInnen, die sehr stark mit der Organisation identifiziert sind, aber gleichzeitig auch die Nicht-Identifikation mit der Organisation stark ausgeprägt haben. Dies ist dann der Fall, wenn die MitarbeiterInnen sich in gewissen Bereichen mit den Werten der Organisation identifizieren können, in anderen abgrenzen. In diesem Zusammenhang wird auch von ambivalenter Identifikation (ambivilant, conflicting or schizo identification) gesprochen (vgl. Dukerich/Kramer/McLean Parks 1998; Kreiner/Ashforth 2004). Kreiner und Ashforth (2004, S. 4) weisen darauf hin, dass sich MitarbeiterInnen mit demselben Aspekt einer Organisation identifizieren und nicht-identifizieren können. Als Beispiel geben sie cost-cutting an: MitarbeiterInnen können sich mit der Effizienz, die mit diesem Vorgehen verbunden ist identifizieren, aber nicht mit dem Qualitätsverlust, der damit verbunden ist. Ambivalente Identifikation führt dazu, dass MitarbeiterInnen (1) ihre kostbaren kognitiven und emotionalen Ressourcen in der ambivalenten Identifikation binden, diese in der Organisation aber für sinnvollere Vorhaben eingesetzt werden könnten und (2) MitarbeiterInnen zumeist nicht über das Leistungsniveau, das von ihnen erwartet wird, hinaus gehen (vgl. Kreiner/Ashforth 2004, S. 4)

Wenn es zwischen der sozialen Identität des/der Mitarbeiter(s)In und der organisationalen Identität der Organisation keine Überschneidungen gibt und bei den Mitarbeitern das Bedürfnis auftritt, sich von der Organisation abzugrenzen, dann spricht man von hoher Nicht-Identifikation. Hohe Identifikation tritt demgegenüber dann auf, wenn die soziale Identität des Mitarbeiters und die organisationale Identität sehr große Übereinstimmungen aufweisen.

2c. Identifikation und Nicht-Identifikation im Rahmen von Veränderungsprozessen

Die Identifikation der MitarbeiterInnen mit ihrer Organisation wird vor allem im Rahmen von Veränderungsprozessen auf eine harte Probe gestellt. So weisen etwa Dukerich, Kramer und McLean Parks (1998, S. 250) darauf hin, dass es besonders im Rahmen von Veränderungsprozessen zum Auftreten von ambivalenter Identifikation kommen kann. Um die Identifikation der MitarbeiterInnen im Rahmen von Veränderungsprozessen möglichst hoch zu halten, ist der Einbezug der Mitarbeiter schon bei der Planung des Veränderungsprozesses zentral. So kennen sie die Ausgangslage und verstehen die Hintergründe für den Veränderungsprozess (vgl. Doppler/Lauterburg 2002, S. 154).

In der Literatur findet sich im Rahmen des Change Managements eine Unterscheidung zwischen evolutionärem (Wandel 1. Ordnung) und revolutionärem Wandel (Wandel 2. Ordnung). Während es sich bei evolutionärem Wandel um eine »inkrementale Modifikation der Arbeitsweise einer Organisation ohne Veränderung des vorherrschenden Bezugsrahmens oder des dominanten Interpretationsschemas« (Staehle 1999, S. 900) handelt, wird revolutionärer Wandel als »einschneidenden, paradigmatischen Veränderung der Arbeitsweise einer Organisation insgesamt, und zwar mit einer Änderung des Bezugsrahmens« (Staehle 1999, S. 900) beschrieben. Paradigmatische Veränderungen resultieren auch in einer Veränderung der organisationalen Identität einer Organisation und haben damit auch einen Einfluss auf die Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen. Die Gründe für organisationalen Wandel sind sehr vielfältig (vgl. Albert/Whetten 2004, S. 98ff.): (1) Krisen entlang des Lebenszyklus von Organisationen (vgl. Glasl/Lievegoed 1993; Greiner 1972), (2) Umweltveränderungen oder kritische Ereignisse (Fusionen, Merger & Akquisition, Joint Ventures, strategische Allianzen, Privatisierungen und Ausgliederungen (vgl. Reger/Barney/Bunderson/Foreman/Gustafson/Huff/Martins/Sarason/Stimpert 1998, S. 166f.). Das folgende Fallbeispiel zeichnet einen Veränderungsprozess nach und stellt dabei die Identifikation der Mitarbeiter mit der heutigen Organisation dar.

3. Empirische Untersuchung

Identifikation findet immer in einem bestimmten sozialen Kontext statt, der festlegt, womit sich eine Person identifiziert. Dieser soziale Kontext bestimmt, welchen Dingen, welche Bedeutung zugeschrieben wird. Die qualitative Sozialforschung eignet sich besonders gut, um diese Bedeutungen zu ergründen und wird daher als Ansatz gewählt. Da der Bereich der Nicht-Identifikation bisher noch sehr wenig erforscht wurde, wird mit Hilfe einer Fallstudie dargestellt, wie sich Nicht-Identifikation entwickeln kann. Eine Fallstudie kann dabei definiert werden als »empirical inquiry that investigates a contemporary phenomenon within its real-life context« (Yin 1994, S. 13) Bevor die methodische Vorgehensweise nun genauer beschrieben wird, erfolgt im nachfolgenden Kapitel zunächst eine kurze Darstellung des Fallbeispiels.

3a. Unternehmensdarstellung

Um den Veränderungsprozess besser verstehen und nachzeichnen zu können, wird zunächst kurz die Geschichte des Unternehmens beschrieben. Unternehmen A wurde nach dem Ende des 1. Weltkrieges als Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet. Unternehmenszweck war die Produktion von Maschinen. Nach dem 2. Weltkrieg ging das Unternehmen im Rahmen des 2. Verstaatlichungsgesetzes in staatliches Eigentum über. Das Unternehmen konnte vor allem in den 50er, 60er und 70er Jahren große Erfolge verzeichnen und expandieren.[1]

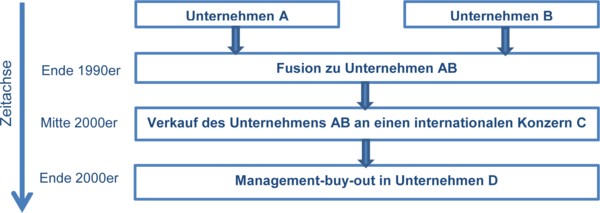

Abbildung 2: Unternehmensgeschichte

Abbildung 2: UnternehmensgeschichteDie jüngste Geschichte des Unternehmens ist gekennzeichnet von Fusionen, Integrationen und dem Verkauf von Anteilen. Zunächst erfolgte zu Beginn der 1990er Jahre die Integration in einen der verstaatlichten Großkonzerne Österreichs. Einige Jahre später wurde das Unternehmen innerhalb des Konzerns mit seinem bis dato größten Konkurrenten (Unternehmen B) zusammengelegt. Etwa 15 Jahre später startete die Privatisierung des Unternehmens in einen großen internationalen Konzern. Aufgrund von Umstrukturierungen innerhalb des Konzerns sollte der Bereich, indem das Unternehmen AB eingegliedert wurde, vom Konzern wieder verkauft werden. Das Management des Unternehmens organisierte sich und es erfolgte wenige Jahre nach der Privatisierung ein Management-buy-out.

3b. Empirische Vorgehensweise

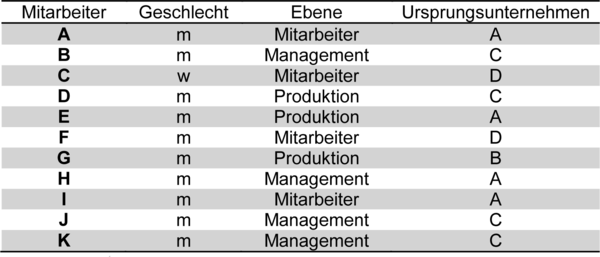

Zur Datengenerierung wurden in diesem Fallbeispiel narrative Interviews herangezogen. Das narrative Interview zeichnet sich durch eine sehr offene Vorgehensweise aus und der Interviewer orientiert sich an den Äußerungen des Interviewten (vgl. Lamnek 2005, S. 137ff.) Zur Datengenerierung wurden im Unternehmen D elf Interviews durchgeführt. Die Interviews wurden in mehreren Zyklen mit Mitarbeitern aus unterschiedlichen hierarchischen Ebenen und mit unterschiedlich langer Betriebszugehörigkeit geführt. Dies ist in diesem Beispiel deshalb relevant, da zu vermuten ist, dass Mitarbeiter, die den kompletten Veränderungsprozess durchgemacht haben sich mit der Organisation anders identifizieren als jene, die erst kürzlich ins Unternehmen eingetreten sind. Die Interviews wurden auf Tonband aufgezeichnet und danach transkribiert.

Tabelle 1: Interviewpartner

Die Auswertung der Interviews erfolgte mithilfe der objektiven Hermeneutik. Diese Methode berücksichtigt den sozialen Kontext indem Interaktion stattfindet und versucht implizite Sinnstrukturen, die sich hinter Äußerungen verbergen, zu erschließen (vgl. Oevermann/Allert/Konau/Krambeck 1979). Für das vorliegende Fallbeispiel wurde der Text in kleinste Sinneinheiten zerteilt und es wurden einige Textstellen feinstrukturanalytisch untersucht. Danach wurden größere thematische Einheiten einer Systemanalyse unterzogen (vgl. Lueger 2000, S. 210ff.; Froschauer/Lueger 2003, S. 142ff.).

Im Rahmen des Forschungsvorhabens wurde eine zyklische Vorgehensweise gewählt, in der Datenerhebung und -interpretation immer wieder ineinander greifen (vgl. Lueger 2001, S. 364f.). Auch auf die in der Literatur empfohlene Trennung von Datenerhebung und Datenauswertung wurde im Rahmen des Forschungsprojekts Rücksicht genommen (vgl. Froschauer/Lueger, 2003, S. 227). Die Daten wurden von der Erstautorin erhoben und von den Zweitautoren wurde zu Beginn der Auswertung die Feinstrukturanalyse durchgeführt. Die Systemanalyse wurde von der Erstautorin durchgeführt und mit den Ergebnissen der Feinstrukturanalyse kontrastiert. Danach erfolgte die Aufbereitung und Zusammenfassung der Ergebnisse durch die Erstautorin.

4. Empirische Ergebnisse

Die Integration der Unternehmen A und B in ein Unternehmen war der Startpunkt für über ein Jahrzehnt geprägt voller Veränderung. Unternehmen A kann auf eine sehr lange Geschichte zurückblicken. Das Unternehmen war regional stark verwurzelt und mit den Menschen in der Region verbunden. Unternehmen A stand für qualitativ hochwertige Produkte und flexibel an den Kunden angepasste Lösungen. Es galt als verlässlicher, solider und sozialer Arbeitgeber. Das Unternehmen hatte einen ausgezeichneten Ruf und jeder hat das Unternehmen gekannt. Unter den Mitarbeitern herrschte ein starker Zusammenhalt. Unternehmen A wurde als eine große Familie beschrieben. Bei der Zusammenführung der beiden Unternehmen A und B, blieb die Kultur der Firma A sehr präsent. Die Mehrzahl der Mitarbeiter stammte aus Unternehmen A und die Mitarbeiter des Unternehmens B fügten sich nach anfänglichen Schwierigkeiten in das Unternehmen A ein. Der Integrationsprozess wurde durch externe Berater unterstützt, die im Rahmen von Kursen die Teamentwicklung förderten.

»[…] da hat es am Abend immer Kurse gegeben, […] zwei, drei Stunden am Abend haben wir so, dass praktisch das Gemeinschaftsgefühl von der Gruppe, dass sich das ein wenig verbessert, […] dann ist es wieder raufgegangen, nicht, dann war es wirklich -, hat es gepasst wieder, nicht. Das war dann schon wieder, kann man sagen, so wie bei B. Du bist mit einer Freude in die Arbeit gegangen.« Interview Mitarbeiter G, S. 10.

Beim späteren Verkauf an das Unternehmen C änderte sich aus Sicht der Mitarbeiter des Unternehmens AB alles.

»… und … das Schlimmste war eigentlich dann -, das muss ich ehrlich sagen, das war dann eigentlich der Verkauf des Konzerns an C. Also das war der gewaltigste Einschnitt.« Interview Mitarbeiter H, S. 2

Die Abläufe und Strukturen des Konzerns wurden dem Unternehmen AB übergestülpt und die Mitarbeiter fühlten sich in den Veränderungsprozess nicht eingebunden. Die Mitarbeiter aus dem Unternehmen AB waren stark mit ihrem Unternehmen verbunden, es herrschte hohe Identifikation mit dem Unternehmen. Im Rahmen der Akquisition wurde die Kultur des Unternehmens nicht berücksichtigt. Es gab ein klares Machtgefälle zwischen akquirierender und akquirierter Organisation. Dies sind schwierige Voraussetzungen für die Förderung der Identifikation in der neuen Organisation. So weist van Dick (2004, S. 25) in Anlehnung an die SIT bei Mergern darauf hin, dass die Identifikation der Mitarbeiter umso besser aufrechterhalten werden kann, je gleichwertiger die beiden Organisation sind, d.h. je ausgewogener das Statusverhältnis ist. Wo dies nicht möglich erscheint, sollte die Beziehung der Beiden als legitim dargestellt und veränderbar sein.

»[…] erstens wurden sie aus einem abgesteckten Revier mit klar definierten Regeln, aus einer großen Familie, nennen wird es einmal so, aus einer großen Familie, aus einem großen Wir-Gefühl … wo man diese diese A sehr stolz in sich getragen hat. Vielen haben dort gelernt. […]Und wenn dann dieser Tsunami an Neuerungen, an Regeln, an Vorschriften, an engen Korsett-Richtlinien, wo man nicht aus kann, mit zwangsverordnet wird und jetzt sagt da heute einer: "Heute bist du ganz wer anderer und alles wofür du gelebt hast und was du gemacht hast zählt ab heute nicht mehr!«, Interview Mitarbeiter B, S. 7.

Zusätzlich führte fehlende Kommunikation zu massiven Unsicherheiten unter den Mitarbeitern über den weiteren Verbleib und die Zukunft des Unternehmens. So kursierten bald Gerüchte über einen Verkauf oder sogar eine Schließung des Werks.

»Wir haben schon zum Zeitpunkt der Übernahme gewusst, uns gibt es nicht lang in C.« Interview Mitarbeiter I, S. 10.

Dieses Szenario konnte durch einen Management-buy-out abgewendet werden. So ist aus einer internen Abteilung ein eigenes Unternehmen geworden. Vor allem der zu Beginn fehlende Vertrieb hat die Organisation vor große Herausforderungen gestellt.

»… das andere war, dass wir eigentlich vier Jahre keinen Vertrieb gehabt haben nach außen, wir waren es ja auch nicht gewöhnt, weil vorher hat den Vertrieb irgendwer gemacht. Wir waren ein reiner Arbeitsempfänger. Die Aufträge sind gekommen. Ja, das war es.« Interview Mitarbeiter I, S. 22.

Die Bedingungen, die zur Gründung des neuen Unternehmens D führten, haben großen Einfluss auf die Identifikation der Mitarbeiter heute. Die Mitarbeiter des Unternehmens AB haben besonders mit dem fehlenden Image von D am Markt zu kämpfen. In den bisherigen Forschungen konnten Dutton, Dukerich und Harquail (1994) nachweisen, dass sich ein negatives Image der eigenen Berufsgruppe oder der eigenen Organisation negativ auf das Selbstkonzept und das Selbstwertgefühl der Mitarbeiter auswirkt. Dabei spielt nicht nur die Öffentlichkeit eine Rolle, sondern Mitarbeiter müssen sich teilweise auch im eigenen Bekannten- und Verwandtenkreis für das Handeln des Unternehmens und ihr Eigenes rechtfertigen. Dieses Fallbeispiel kann zeigen, dass nicht nur ein schlechter Ruf den Mitarbeitern Schwierigkeiten bereiten kann, sondern auch ein fehlender Ruf. Dies vor allem vor dem Hintergrund, dass die MitarbeiterInnen es bisher gewohnt waren in sehr prestigeträchtigen Unternehmen zu arbeiten. Die Identifikation mit diesen Organisationen hat zu einer Steigerung des eigenen Selbstwertes geführt. Der Ruf des Unternehmens spielt für die Mitarbeiter aus AB für die Identifikation eine große Rolle.

»Weil wenn sie einen guten Ruf hat, dann tust du dir leichter, als wenn sie unbekannt ist oder einen schlechten Ruf hat. Weil wenn du in einer Firma zu arbeiten beginnst, die einen schlechten Ruf hat, dann wirst du es eher vermeiden, dass du dich darüber äußerst.« Interview Mitarbeiter I, S. 13.

Dukerich, Kramer und McLean Parks (1998, S. 250) weisen darauf hin, dass ambivalente Identifikation verstärkt in Veränderungsprozessen auftritt, dieses Fallbeispiel gibt Hinweise darauf, dass ambivalente Identifikation in Veränderungsprozessen dann zunimmt, wenn die Organisation weniger Ruf und Image als zuvor besitzt. In diesem Fallbeispiel ist auch zu beobachten, dass der Name eines Unternehmens einen wichtigen Baustein zur Identifikation bildet, da er auch stark in die Imagebildung involviert ist. Besonders die fehlende Bekanntheit des Namens am Markt bereitet den Mitarbeitern aus AB Schwierigkeiten. So beklagen sich die Mitarbeiter, dass das Unternehmen D keiner kennt und die Mitarbeiter auch selbst nicht viel mit dem Namen anfangen können.

»Das ist ein ... , künstlicher Namen, ja. D ... aus diesen drei […] ... zusammengesetzt und das ist auch tatsächlich heute noch so, also dass wir Kunden haben oder Anrufe kriegen und der sagt, hey, was macht ihr eigentlich.« Interview Mitarbeiter H, S. 20.

Wie wichtig es für die Mitarbeiter ist, dass Kunden und der Bekannten- und Verwandtenkreis mit dem Unternehmen etwas Positives verbindet, zeigt folgendes Zitat:

»Ich meine, ich möchte schon, dass die anderen was damit anfangen können, aber es ist ja so, dass nicht einmal die eigene Familie mit den Namen eigentlich -, nicht recht was anfangen kann, nicht. […] Ja, den Namen D hat ja auch keiner verstanden. D kennt auch keiner.« Interview Mitarbeiter G, S. 18f.

Organisationen bieten Mitarbeitern die Möglichkeit sich mit unterschiedlichen Aspekten zu identifizieren. So ist im vorliegenden Fallbeispiel zu beobachten, dass sich z.B. die Produktion sehr stark mit dem eigenen Berufsfeld und mit dem Produkt, das sie fertigt, identifiziert.

»Ansonsten, so lange du dich auf das Produkt konzentrierst und sagst: Ich baue gerne XXX und du darfst XXX bauen, bist du da nicht falsch, egal welches Schild über der Tür hängt.« Interview Mitarbeiter I, S. 19

Im Bereich des Managements wiederum ist eine höhere Identifikation mit der Gesamtorganisation zu beobachten.

»[…] also ich sage das öfter, es gibt ja auch andere Meinungen, bei Teamkollegen, öh, bitte Arbeitgeber ist schon die D und sie kann sich auch eine gewisse Leistung dafür erwarten.« Interview Mitarbeiter H, S. 15.

Womit sich Mitarbeiter identifizieren, hängt im vorliegenden Fallbeispiel auch sehr stark von der Geschichte des einzelnen Mitarbeiters im Unternehmen ab. So identifizieren sich Mitarbeiter aus dem Unternehmen A und B stärker mit dem Produkt. Dieses verbinden sie mit ihren Ursprungsunternehmen. Die Enttäuschung durch die Abstoßung des Konzerns C wiegt bei ihnen schwer und ist für eine Identifikation mit dem neuen Unternehmen D hinderlich, da das heutige Management vorwiegend aus dem Konzern C stammt.

»Und das haben viele abgelegt, dass sie sich mit der Firma dann nicht mehr identifiziert haben, aber weiterhin noch mit dem Produkt. Weil es geht gegen das Ehrgefühl, wenn du ein XXX-Bauer bist, dass du auf einmal was Schlechtes baust. Du sagst: Ich mache mein Produkt und wie das Schild da oben heißt ist mir egal.« Interview Mitarbeiter I, S. 12.

Mitarbeiter aus den Unternehmen C und neue Mitarbeiter sehen sich mehr dem Gesamtunternehmen D verbunden.

»[…] also, wenn ich in D bin, dann rede ich: bei uns ist das so und so und nicht in der Firma, sondern das ist bei uns so.« Interview Mitarbeiterin C, S. 9.

Die Art und Stärke der Identifikation und Nicht-Identifikation ist ebenfalls stark an die Geschichte der MitarbeiterInnen im Unternehmen geknüpft. Während sich MitarbeiterInnen der Ursprungsunternehmen A und B stark mit dem Produkt identifizieren, haben sie tendenziell größere Schwierigkeiten sich mit dem Unternehmen D zu identifizieren. Bei MitarbeiterInnen aus den Unternehmen A und B sind neutrale bis ambivalente Identifikationen vorherrschend. Vereinzelt finden sich auch Mitarbeiter mit hoher Nicht-Identifikation.

»Was mir auch sehr stark auffällt, ist dass dieser Übergang zuerst von AB auf die C und auf die D, den haben je nach Altersgruppe die Leute nicht wirklich geschafft. Also, das zieht sich quer durch die Firma durch. Ein Teil fühlt sich der A noch verhaftet, sind loyal gegenüber A. Ein Teil C, wobei das, eher die Minderheit ist, weil das eben nur eine gewisse Zeitspanne war.« Interview Mitarbeiter F, S. 2.

»Also, diese Identitätsfindung, das ist etwas, sich mit der Firma zu identifizieren, da haben viele Leute noch ein Problem.« Interview Mitarbeiter F, S. 2.

Mitarbeiter aus AB, die sich nicht identifizieren weisen immer wieder darauf hin, dass sich das Unternehmen D aus AB entwickelt hat. Die Unternehmen A, B und AB hatten einen ausgezeichneten Ruf, mit dem die Mitarbeiter auch weiterhin assoziiert werden wollen, da sie auch heute noch bekannt sind. Die Mitarbeiter identifizieren sich weiterhin stark mit dem guten Image und dem Namen von AB.

»und das ist auch tatsächlich heute noch so, also dass wir Kunden haben oder Anrufe kriegen und der sagt, hey, was macht ihr eigentlich. […] Ich meine, das ist ein Teil unserer Firmenpräsentation, […], die kennen eine A und B noch und die kennen sowieso eine AB und den Konzern der AB. Wenn ich denen erkläre, na, das hat sich da ergeben, dann wissen die, mit wem sie es in Wirklichkeit zu tun haben, ja. Das ist, glaube ich -, ein gewisses Imageproblem haben wir.« Interview Mitarbeiter H, S. 20.

Nicht-Identifikation bietet für das Unternehmen auch Chancen. So sind Mitarbeiter mit höherer Nicht-Identifikation innovativer und weisen verstärkt auf Fehler in einer Organisation hin (vgl. Dukerich/Kramer/McLean Parks 1998, S. 254). Das Potenzial der Nicht-Identifikation kann aber nur dann genutzt werden, wenn z.B.: ein offenes Klima für Kritik und innovative Ideen erzeugt wird und Mitarbeiter keine Angst vor negativen Konsequenzen haben müssen, wenn sie Kritik äußern. Im vorliegenden Fallbeispiel konnte dieses Potenzial nicht genutzt werden. Vor allem Mitarbeiter aus der Produktion beschreiben aus ihrer Sicht einen Zusammenhang zwischen der geäußerten Kritik der Mitarbeiter und deren Kündigung.

»[…] und da haben wir dann auch schon gemerkt, die die immer dagegen reden, die waren aber nicht mehr lang bei der Firma, nicht.« Interview Mitarbeiter G, S. 3.

»Dann natürlich, es hat Kündigungen auch gegeben. War sicher der eine oder andere Quertreiber auch dabei, den es da erwischt hat.« Interview Mitarbeiter D, S. 2.

Bei neuen MitarbeiterInnen ist eine Identifikation mit dem Unternehmen zu beobachten, sie erzählen stolz über erfolgreiche Projekte des Unternehmens und handeln in ihrem Arbeitsalltag im Interesse der Organisation.

»Oder wir machen das so, oder hast du das gesehen, der Railjet fährt mit unseren Teilen. Das ist weil ich die Vergangenheit nicht kenne. D ist für mich D, da gibt es nichts anderes.« Interview Mitarbeiter C, S. 9.

Mitarbeiter aus dem Konzern C weisen eine stärkere Verbundenheit mit dem Unternehmen D auf, als Mitarbeiter aus den Unternehmen A und B. Mögliche Ursachen liegen darin, dass (1) die organisationale Identität des neuen Unternehmens D stark von der Identität des Konzerns C geprägt ist (das Management setzt sich vorwiegend aus ehemaligen Mitarbeitern des Unternehmens C zusammen) und (2) die Mitarbeiter des Konzerns C sich vom Konzern auch emotional getrennt haben, da sie von der Organisation enttäuscht sind. Sie grenzen sich von C ab und dadurch wird die Identifikation mit D erleichtert. So weisen Abrams und Hogg (1990, S. 3) bereits darauf hin, dass Identifikation leichter gelingt, wenn eine Abgrenzung zu einer Outgroup möglich ist und die eigene Gruppe als besser definiert werden kann.

»Und da muss nicht C davor stehen, da kann ruhig D davor stehen. […] Ich würde nicht mehr zur Firma C zurückgehen, weil wenn die nach 19 Jahren auf mich verzichten können, und sagen, dann geh in eine andere Werkstatt, dann brauche ich die Firma auch nicht mehr.« Interview Mitarbeiter D, S. 17.

Die ambivalente und neutrale Identifikation der Mitarbeiter aus Unternehmen A und B resultieren aus mangelnder Berücksichtigung der Identitäten im Rahmen des Veränderungsprozesses (Fusion, Verkauf, Management-buy-out).

»Für uns war das eine gewaltige Umstellung von der ganzen Philosophie her, von der ganzen Einstellung.« Interview Mitarbeiter H, S. 23

Im Unternehmen existieren heute zwei organisationale Identitäten (der Unternehmen A und C). Sie stehen einander gegenüber und sind wenig bis kaum miteinander verknüpft.

»Heute ist es wieder eher so, ja, C und A, […]Die Leute untereinander, das ist halb so wild, nur eben rauf zu, nicht, dass die Chefs, was halt von der C -, das waren da -, praktisch unsere Chefs waren auch früher bei der C. […] Also wir sind noch nicht auf einem Stand, sagen wir so, irgendwie gibt es alleweil noch ein wenig, dass B-, also A und das C alleweil noch ein bisschen« Interview Mitarbeiter G , S. 8.

Die beiden Ursprungsidentitäten weisen große Unterschiede auf. Bereits van Knippenberg und van Leeuwen (2001) weisen darauf hin, dass große Unterschiede zweier Organisationen dazu führen, dass sie weniger schnell zu einer gemeinsamen Organisation verschmelzen. Auch van Dick (2004, S. 27) beschreibt neben dem Statusgefälle der zwei Organisationen, die Unterschiede zwischen den Teilorganisationen als ausschlaggebend für die Identifikation nach einem Merger. Die Identitäten von A und C werden von zwei unterschiedlichen Lagern in der Organisation vertreten. Keine der beiden Seiten kann sich im Unternehmen wirklich durchsetzen und es gelingt nicht eine neue gemeinsame Identität zu entwickeln und eine gemeinsame Richtung zu definieren.

»Was lasse ich die Leute machen und wie möchte ich das Ganze aufziehen? Da sind wir glaube ich noch verschiedener Meinung, die Mitarbeiter und Chefitäten. Und ich glaube es kann sich keiner so richtig durchsetzen, es ist alles noch so im Zweispalt drinnen.« Interview Mitarbeiter I, S. 14.

Daher beschreiben die Mitarbeiter das Unternehmen D als ständig im Wandel. Sie sehen die Veränderung als das einzig Beständige in der Organisation an.

»[…] ständig im Umbruch und ständig im Wandel, also das eigentlich zieht sich wie eine Konstante durch.« Interview Mitarbeiter C, S. 4

Das Unternehmen konnte die Umstrukturierungsmaßnahmen noch nicht abschließen und es fehlen Kontinuität und Stabilität. Diese beiden Elemente waren besonders stark in Unternehmen AB vertreten und haben deren Identität geprägt.

»Man ist im Moment noch so mit sich selbst beschäftigt. Diese ganze Umstrukturierung, das ist noch lange nicht abgeschlossen. […] Auf der anderen Seite ist es auch wichtig, dass eine Stabilisierung eintritt, dass die Mitarbeiter stabilisiert sind vom Mitarbeiterstand, dass es keine hohe Fluktuation gibt. Dass auch nach außen hin der Kunde merkt und ah die Partner merken, halt jetzt passt es. Jetzt sind die Leute stabil, man hat immer dieselben Ansprechpartner. Das funktioniert.« Interview Mitarbeiter F, S. 20.

So verweisen van Knippenberg und van Leeuwen (2001) darauf, dass die Identifikation nach einem Merger oder einer Fusion auch durch Kontinuität erhöht werden kann. Je mehr Kontinuität die Mitarbeiter wahrnehmen, umso leichter fällt die Identifikation mit der neuen Organisation. Auch die Identitätsforschung weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Veränderungen der organisationalen Identität zumeist einen Bezug zur Vergangenheit haben, damit diese Veränderungen bei Mitarbeitern anschlussfähig sind. (vgl. Chreim 2005, S. 583). Fehlen diese Referenzpunkte aus der Vergangenheit, haben MitarbeiterInnen Schwierigkeiten sich mit der neuen organisationalen Identität zu identifizieren. Kontinuität würde für die Mitarbeiter aus AB bedeuten, dass die Werte und die Geschichte des Unternehmens AB sich in irgendeiner Form im neuen Unternehmen D wiederfinden müssen. Dies wäre eine Möglichkeit die Identifikation mit dem Unternehmen D zu erhöhen, da die alte Organisation ja ein Teil der neuen ist (vgl. van Dick, S. 50). Dieser Ansatz scheint noch aus einem zweiten Grund sinnvoll. Die im Rahmen der Übernahme durch den Konzern C gewählte Macht- und Zwangstrategie (vgl. Chin/Benne 1975), fühlte sich für die MitarbeiterInnen wie eine Entwertung ihrer Vergangenheit an.

»Ja, D war dann eigentlich jetzt, öh, der große Einbruch, weil eigentlich der gesamte Stolz in einer Kultur ..., der wir doch, sag ich jetzt, seit zehn, 20 Jahren beigewohnt haben, auf einmal abgeschnitten worden ist. Also die komplette eigene Identität ist weg gewesen« Interview Mitarbeiter H, S. 23.

Emotionen kommt im Rahmen des vorliegenden Fallbeispiels eine zentrale Bedeutung zu. Bei Fusionen, Unternehmenszusammenschlüssen und Übernahmen müssen sich MitarbeiterInnen von ihrem Ursprungsunternehmen loslösen. Dies fällt besonders schwer, wenn die Identifikation mit der Organisation sehr groß war. Für Unternehmen A und B scheint dies zugetroffen zu haben. Dieser Loslösungsprozess ist mit starken Gefühlen verbunden. So ist in Gesprächen mit Mitarbeitern die Trauer über den Verlust des Unternehmens AB noch heute zu spüren. Zur Bedeutung von Emotionen in Veränderungsprozessen beschreiben Ellebracht, Lenz und Osterhold (2011, S. 117), dass sie einen kritischen Erfolgsfaktor darstellen. So spielen in vielen Fällen die sachlich rationalen Aspekte eine zentrale Rolle, die emotionale Seite, vor allem wenn negative Emotionen im Spiel sind, wird zumeist unterdrückt. Das Anerkennen des Verlusts der MitarbeiterInnen und die Wertschätzung ihrer Vergangenheit könnten die Fronten zwischen den beiden Lagern aufweichen.

Auch im Rahmen der Identifikation spielen Emotionen eine zentrale Rolle (vgl. van Dick 2004, S. 14f.; Pratt 1998, S. 180). So weist van Dick (2004, S. 41) darauf hin, dass sehr starke Identifikation mit einem bestimmten Fokus, dann Schwierigkeiten bereitet, wenn Veränderungen in diesem Bereich passieren. Dies kann in diesem Fallbeispiel auch empirisch nachgewiesen werden. Negative Emotionen traten beim Versuch die Produktion auf Fließbandfertigung umzustellen, da die Identifikation mit dem Produkt und mit dem Berufsfeld in der Produktion sehr stark ausgeprägt ist. Eine Veränderung des Produktionsablaufs und der versuchte Umstieg auf Fließbandfertigung ohne Einbezug der Mitarbeiter in der Produktion haben massiven Widerstand ausgelöst.

»Also das haben wir eigentlich nicht verstanden, weil der -. Der hat uns von einem Tag auf den anderen das ganze Werkzeug weggenommen, hat gesagt, wir brauchen das nicht mehr, ja, aber mit was sollen wir arbeiten, nicht.« Interview Mitarbeiter G, S. 3

Auslöser für den massiven Widerstand war, dass den Mitarbeitern ihre Werkzeugschränke weggenommen wurden und sie nur mehr jenes Werkzeug erhielten, dass sie für ihren Arbeitsschritt brauchten. Die Mitarbeiter haben das als massive Entwertung ihrer eigenen Tätigkeit und ihres Berufsstandes wahrgenommen und fühlten sich in ihrer Ehre gekränkt.

»Ich meine, der sagt, wir sollen das Werkzeug abgeben und unser Werkzeugwagen -, ich meine, der hat einen Vogel, nicht, und erst wie wir dann bei Teambesprechungen dann gesagt haben, ja, ich meine, das ist ja ein Wahnsinn, die Leute können nicht mehr arbeiten, das Werkzeug tragen sie in der Schachtel umeinander, so kann es ja nicht sein.« Interview Mitarbeiter G, S. 13

Dies stieß beim Management auf großes Unverständnis und löste dort Frustration aus.

»Dann – ich kann das auf einen einfachen Nenner bringen – eine unglaubliche Obrigkeitshörigkeit auf der AB Seite. […] Und insofern war dann für mich … für mich relativ frustrierend muss ich sagen, als wir dann begonnen haben, neue Fertigungsmethoden einzuschmieren, dass dieser enorme Widerstand trotzdem aufgebaut wurden gegen das, nicht. Und da haben sie gesagt: »Uh, da ändert sich jetzt so viel, jetzt werden wir das nicht zulassen. Und das waren durchaus Dinge, die offensichtlich waren, dass man das anders machen muss, nicht. Und trotzdem keine Bereitschaft, das zu tun. Ja.« Interview Mitarbeiter K, S. 2.

Die MitarbeiterInnen fühlten sich in den Prozess nicht miteingebunden und ihre Anregungen wurden nicht aufgegriffen.

»Und es werden immer wieder in die verschiedensten Bereiche Versuche gestartet und leider ist dort wo es einen Sinn gibt, wo wir auch hingegangen sind, aus unserer Sicht, fangen wir mit dem einmal on, dort sehen wir alle miteinander eine Sinn, dort ist es nicht gestartet worden, sondern immer wieder bei anderen Teilen.« Interview Mitarbeiter I, S. 16.

Obwohl von den MitarbeiterInnen aus rationaler Sicht für bestimmte Aufträge eine Zustimmung zur Fließbandfertigung vorhanden wäre, wird dieses Produktionsverfahren aus emotionaler Sicht komplett abgelehnt und boykottiert. Da die Identifikation mit dem Produkt weniger gegeben wäre und diese Identifikation es ist, die den Mitarbeitern wirklich wichtig ist. Es ist keine hohe Identifikation mit der Gesamtorganisation mehr vorhanden, allerdings eine sehr hohe mit dem Produkt und für die Mitarbeiter wäre es schwierig nach der Identifikation mit der Gesamtorganisation AB auch diese noch zu verlieren.

»Das ist die Vorstellung, wie sie der Chef hat. Die an sich bei und jeder sagt, ist ja nicht schlecht, aber das umsetzen muss erst in die Köpfe hinein. Und das wurde schon versucht, aber leider mit der Brechstange und das ist schief gegangen. Und das sitzt noch fest drinnen. Es wurden dann teilweise die Mitarbeiter, die dann in der Fließfertigung sitzen, die jetzt ausgebildete Elektrotechniker sind, auf die Art entmündigt: Du machst eh alles nach Plan, da kannst du eh jeden hinsetzen. […] Weil jetzt machen wir es eher anders. Es werden im Endeffekt die gleichen Schritte durchgezogen, aber auf einen Fleck vom gleichen Mitarbeiter. […] Hat natürlich dadurch eine abwechslungsreichere Tätigkeit und auch die Verantwortung über den technischen Hintergrund der Anlage. Er identifiziert sich damit, weil er muss ein fix fertiges Produkt abliefern. Diese Identifikation fehlt in der Fließfertigung mehr oder weniger weg, weil er kann sich ja nur mit einem Teilbereich identifizieren. […] Und jedes Mal erstickt es wieder irgendwo in der Mitte drinnen.« Interview Mitarbeiter I, S. 16.

Emotionen setzten in Organisationen Energie frei, diese kann negativ oder positiv in die Organisation hineinwirken. Negative und destruktive Energie behindern Veränderungen und führen dazu, dass sich unterschiedliche Fronten in der Organisation aufbauen. So ist in Veränderungsprozessen besonders Fingerspitzengefühl gefragt, wenn wenn Elemente oder Prozesse einer Organisation verändert werden sollen, mit denen sich die Mitarbeiter sehr stark identifizieren.

5. Diskussion und Ausblick

Das Fallbeispiel zeigt, wie schwierig es im Rahmen von Veränderungsprozessen ist, die Identifikation der Mitarbeiter am Leben zu erhalten und wie leicht sich Mitarbeiter innerhalb von wenigen Jahren von ihrer Organisation distanzieren können. Bemerkbar macht sich die fehlende Identifikation mit der Gesamtorganisation für das Management in einer fehlenden Kooperation bei Veränderungsansätzen. Van Dick (2004, S. 7) weist darauf hin, dass es besonders bei Veränderungsprozessen wichtig ist, Maßnahmen zu setzen, die die Identifikation der Mitarbeiter fördern. Dabei kann der Mix aus altbewährten und beständigen Elementen in einer Organisation und jenen, die für die Mitarbeiter neu sind, vom Management teilweise gesteuert werden. Denn besonders Organisationen, die ihr Selbstverständnis auf lange Traditionen stützen, werden im Rahmen von organisatorischen Veränderungsprozessen vor große Herausforderungen gestellt. Für das Management ist es dabei wichtig, eine Balance zwischen Veränderung und Bewahrung zu schaffen, um die Mitarbeiter auf dem Weg durch einen Veränderungsprozess nicht auf halber Strecke zu verlieren.

In der Literatur lassen sich nur sehr wenige praxisorientierte Empfehlungen finden, wie die Identifikation von Mitarbeitern durch konkrete Maßnahmen in einer Organisation gefördert werden können (vgl. van Dick 2004, S. 45). Daher wird nachstehend versucht, Empfehlungen aus dem beschriebenen Fallbeispiel für das Managen von Veränderungsprozessen abzuleiten, um die Identifikation der Mitarbeiter möglichst hoch zu halten:

Im Rahmen von Veränderungsprozessen ist es für Mitarbeiter wichtig, dass Veränderungen in der organisationalen Identität immer einen Bezug und Referenzpunkt in der Vergangenheit haben (vgl. van Knippenberg/van Leeuwen, 2001 und Chreim 2005, S. 583), damit auch Mitarbeiter daran anknüpfen können. Eine Entwertung der Vergangenheit sollte im Rahmen von Veränderungsprozessen vermieden werden, da Mitarbeiter emotional sehr stark an den Werten der Vergangenheit hängen und sich damit noch identifizieren (vgl. van Dick 2004, S. 14f.; Pratt 1998, S. 180). Referenzpunkte in der Vergangenheit können auch dazu dienen neue Identifikationen aufzubauen. Für das Management stellt sich dabei die Herausforderung eine Balance zwischen Bewahren und Verändern zu schaffen.

Für das Management ist es wichtig herauszufinden, womit genau sich Mitarbeiter in einer Organisation identifizieren. In diesem Fallbeispiel behinderte eine starke Identifikation der Produktion mit dem Produkt und dem eigenen Berufsfeld Veränderungsprozesse. Großer Widerstand regt sich, wenn Elemente einer Organisation verändert werden sollen, mit denen sich die Mitarbeiter sehr stark identifizieren. Dieser Widerstand ist auch mit viel Emotion verbunden. Veränderungsprozesse in diesen Bereich müssen daher besonders behutsam und unter Einbezug der betroffenen Mitarbeiter angegangen werden.

Mitarbeiter identifizieren sich unterschiedlich stark mit Organisationen. Aufkommende Nicht-Identifikation ist nur dann für eine Organisation dysfunktional, wenn sie nicht genutzt wird. Indem Raum und Platz für konstruktive Kritik gewährt wird, können Chancen, die sich aus der Nicht-Identifikation ergeben auch genutzt werden.

Im Rahmen von Veränderungsprozessen müssen Mitarbeiter die Identifikation mit alten und vertrauten Werten aufgeben und sie sollten neue Werte in ihr Selbstkonzept integrieren. Dieser Prozess ist langwierig und stark mit Gefühlen und Emotionen verbunden, denn es geht dabei ja auch darum, Teile seiner eigenen sozialen Identität aufzugeben. Dieses Loslassen ist zumeist mit Gefühlen der Trauer, der Wut und der Frustration verbunden. Das Anerkennen dieses Verlusts, die Wertschätzung der Geschichte und der Bezug zu Referenzpunkten aus der Vergangenheit (vgl. Chreim 2005, S. 583) könnte ein Weg sein, die Identifikation mit dem neuen Unternehmen zu erleichtern.

Organisationen, die eine klare und eindeutige Vision haben, fördern die Identifikation ihrer Mitarbeiter, weil diese einen Rahmen vorgibt, ein »belief set«, mit dem sie sich identifizieren können (Pratt 1998, S. 183). Für Unternehmen ist es daher im Rahmen von Veränderungsprozessen wichtig, den Mitarbeitern Orientierung zu geben und gemeinsam organisationale Ziele zu definieren, die unterschiedliche Interessensgruppen im Unternehmen miteinbeziehen. (siehe dazu Leitbildentwicklungsprozess nach: Lombriser/Abplanalp 1998, S. 220ff.)

Eine positive Evaluierung der Organisation von Außenstehenden fördert die Identifikation der Mitarbeiter mit der Organisation. Ist ein gutes Image nicht vorhanden, schlägt die Literatur vor die Unterschiede der Organisation zu anderen Organisationen heraus zu streichen (vgl. Pratt 1998, S. 191). So haben in diesem Fallbeispiel die Mitarbeiter aus C eine Outgroup (den Konzern C) gegen die sie sich abgrenzen können. Mitarbeitern aus AB fehlt diese. Durch das Betonen der Unterschiede zu anderen Organisationen kann die Identifikation auch bei Mitarbeitern aus AB erhöht werden. Besonders das Definieren eines gemeinsamen Konkurrenten als Outgroup stärkt die Identifikation und das Zusammengehörigkeitsgefühl (vgl. van Dick 2004, S. 51.)

Das Einbeziehen der Mitarbeiter und die frühzeitige und prozessbegleitende Kommunikation mit den Mitarbeitern werden als eine der Schlüsselfaktoren zum erfolgreichen Gelingen von Veränderungsprozessen gesehen (vgl. Vahs 2009, S. 355.). Eine große Bedeutung haben diese beiden Faktoren vor allem auch dabei, die Identifikation der Mitarbeiter mit der Organisation zu erhalten und zu stärken. So zeigt sich in diesem Fallbeispiel, dass der fehlende Einbezug der Mitarbeiter in die Übernahme und die fehlende Kommunikation durch den Konzern C das Vertrauensverhältnis zum Management des Unternehmens D noch heute belastet.

Literatur

Abrams, Dominic & Hogg, Michael A. (1990): An Introduction to the Social Identity Approach. In: Abrams, Dominic & Hogg, Michael A. (Hg.): Social Identity Theory. Constructive and Critical Advances. New York et al. (Harvester Wheatsheaf), S. 1–9.

Albert, Stuart & Whetten, David A. (2004): Organizational Identity. In: Hatch, Mary J. & Schultz Majken (Hg.): Organizational Identity. Oxford (Oxford University Press), S. 98–118. (Reprint of: Research in Organizational Behavior, Vol. 7 (1985), S. 263–295.).

Aronson, Elliot (1992): The Social Animal. New York (Freeman).

Ashforth, Blake E. & Mael, Fred A. (1989): Social Identity Theory and the Organization. The Academy of Management Review 14(1), 20–39.

Cheney, George (1983): The Rhetoric of Identification and the Study of Organizational Communication. Quarterly Journal of Speech, 69(2), 143–158.

Chin, Robert & Benne, Kenneth D. (1975): Strategien zur Veränderung sozialer Systeme. In: Bennis, Warren G.; Benne, Kenneth D. & Chin, Robert (Hg.): Änderung des Sozialverhaltens, Stuttgart (Klett-Cotta), S. 43–78.

Chreim, Samia (2005): The Continuity-Change Duality in Narrative Texts of Organizational Identity. The Journal of Management Studies 42(3), 567–593.

Doppler, Klaus & Lauterburg, Christoph (2002): Change Management. Den Unternehmenswandel gestalten. Frankfurt am Main (Campus).

Dukerich, Janet M.; Kramer, Roderick M. & McLean Parks, Judi (1998): The Dark Side of Organizational Identification. In: Whetten, David A. & Godfrey, Paul C. (Hg.): Identity in Organizations. Building Theory Through Conversation. Thousand Oaks (Sage), S. 245–256.

Dutton, Jane E., & Dukerich, Janet M. (1991): Keeping an Eye on the Mirror: Image and Identity in Organizational Adaptation. Academy of Management Journal 34(3), 517–554.

Dutton, Jane E., Dukerich, Janet M., & Harquail, Celia V. (1994): Organizational Image and Member Identification. Adminstrative Science Quarterly 39(2), 239–263.

Ellebracht, Heiner; Lenz, Gerhard & Osterhold, Gisela (2011): Systemische Organisations- und Unternehmensberatung. Praxishandbuch für Berater und Führungskräfte. Wiesbaden (Gabler).

Ellemers, Naomi; de Gilder, Dick & van den Heuvel, Henriette (1998): Career-oriented versus team-oriented commitment and behavior at work. Journal of Applied Psychology 83(5), S. 717–730.

Ellemers, Naomi; Kortekass, Paulien & Ouwerkerk, Jaap W. (1999): Self-categorisation, commitment tot he group and group self-esteem as related but distinct aspects of social identity. European Journal of Social Psychology, 29 (3), S. 371–389.

Elsbach, Kimberly D. & Bhattacharya, CB (2001): Defining Who You Are by What You’re Not: Organizational Disidentifikation and the National Rifle Association. Organizational Science 12(4), 393–413.

Froschauer, Ulrike & Lueger, Manfred (2003): Das qualitative Interview zur Analyse sozialer Systeme. Wien (WUV-Universitätsverlag).

Glasl, Friedrich & Lievegoed, Bernard (1993): Dynamische Unternehmensentwicklung: wie Pionierbetriebe und Bürokratien zu schlanken Unternehmen werden. Bern (Haupt).

Greiner, Larry E. (1972): Evolution and Revolution as Organizations Grow. Harvard Business Review 50(4), 37–46.

Haslam, Alexander S. (2001): Psychology in organizations: The social identity approach. London (Sage).

Haslam, Alexander S.; Powell, Clare & Turner, John C. (2000): Social Identity, self categorization and work motivation: Rethinking the contributions of the group to positive and sustainable organizational outcomes. Applied Psychology: An International Review 49(3), 319-339.

Kramer, Roderick M.; Pommerenke, Pamely & Newton, Elizabeth (1993): The Social Context of Negotiation: Effects of Social Identity and Interpersonal Accountability on Negotiator Decision Making. The Journal of Conflict Resolution, 37(4), 633–654.

Kreiner, Glen E. & Ashforth, Blake E. (2004): Evidence Towards an Expanded Model of Organizational Identification. Journal of Organizational Behavior 25(1), 1–27.

Lamnek, Siegfried (2005): Qualitative Sozialforschung. Weinheim, Basel (Beltz Verlag).

Lombriser, Roman & Abplanalp, Peter A. (1998): Strategisches Management. Visionen entwickeln. Strategien umsetzen. Erfolgspotentiale ausbauen. Zürich (Versus, 2. Auflage).

Lueger, Manfred (2000): Grundlagen qualitativer Feldforschung. Wien (WUV-Universitätsverlag).

Mael, Fred A., & Ashforth, Blake E. (1995): Loyal From Day on: Biodata, Organizational Identification, and Turnover Among Newcomers. Personnel Psychology, 48(2), 309–333.

Oevermann, Ulrich; Allert, Tilmann; Konau, Elisabeth; & Krambeck, Jürgen (1979): Die Methodologie einer "objektiven Hermeneutik" und ihre allgemeine forschungslogische Bedeutung in den Sozialwissenschaften. In: Soeffner, H.-G. (Hg.), Interpretative Verfahren in den Sozial- und Textwissenschaften. Stuttgart (Metzler), S. 352–434.

Pratt, Michael G. (1998): To Be or Not to Be? Central Questions in Organizational Identification. In: Whetten, David A. & Godfrey Paul C. (Hg.): Identity in Organizations. Building Theory Through Conversation. Thousand Oaks (Sage), S. 171–207.

Reger, Rhonda K.; Barney, Jay B.; Bunderson, Stuart J.; Foreman, Peter; Gustafson, Loren T.; Huff, Anne S.; Martins, Luis, L; Sarason, Yolanda; & Stimpert, Larry J. (1998). A Strategy Conversation on the Topic of Organizational Identity. In: Whetten, David A. & Godfrey Paul C. (Hg.): Identity in Organizations: Building Theory through Conversation. Thousand Oaks (Sage), S. 99–168.

Schreyögg, Georg (2008): Organisation. Grundlagen moderner Organisationsgestaltung. Wiesbaden (Gabler).

Staehle, Wolfgang H. (1999): Management. Eine verhaltenswissenschaftliche Perspektive. München (Vahlen, 8. Auflage).

Tajfel, Henri, & Turner, John C. (1979/2004). An Integrative Theory of Intergroup Conflict. In: Hatch, Mary J. & Schultz Majken (Hg.): Organizational Identity, Oxford (Oxford University Press), S. 56–65.

Tajfel, Henri (1982). Gruppenkonflikt und Vorurteil: Entstehung und Funktion von sozialen Stereotypen. Bern (Huber).

Turner, John C. (1982): Towards a Cognitive Redefinition of the Social Group. In: Tajfel, H. (Hg.): Social Identity and Intergroup Relations. Cambridge (Cambridge University Press), S. 15–40.

Vahs, Dietmar (2009): Organisation. 7. Auflage, Stuttgart (Schäffer-Poeschel Verlag).

van Dick, Rolf (2004). Commitment und Identifikation mit Organisationen. Göttingen (Hogrefe).

Van Knippenberg, Daan & van Leeuwen, Esther (2001): Organizational identity after a merger: Sense of continuity as a key to postmerger identification. In: Hogg, Michael A. & Terry, Deborah J. (Hg.): Social identity processes in organization contexts. Philadelphia (Psychology Press), S. 249–164.

Yin, Robert K. (1994): Case Study Research. Design and Methods. Thousand Oaks (Sage).

Endnoten:

- [1]

-

Die Geschichte des Unternehmens stammt aus Büchern und Unterlagen des Unternehmens, die aufgrund der Anonymisierung nicht als Quelle genannt werden können.