Employography: Flüchtige Identitäten in Zeiten der Ungewissheit

Zusammenfassung

In diesem Artikel wird der Zusammenhang zwischen verschiedenen Identitätskonstruktionen in Bezug auf Organisationen und organisationaler Sozialisation diskutiert. Das Erleben von Unsicherheit in der modernen Arbeitswelt durch Individuen und Organisationen führt auf Seiten der Organisation zur Institutionalisierung des Managements und auf Arbeitnehmerseite zu einer Institutionalisierung der Employography. Dies behindert die Koppelung von individueller und organisationaler Identität als Voraussetzung für dauerhafte Innovation und Resilienz.

Schüsselwörter: Organisationale Sozialisation, organisationale Identität, Organisationskultur, Institution of management, Resilienz

Keywords: Organizational socialization, organizational identity, organizational culture, institution of management, resilience

Summary

In this paper the connection between various organizational identity constructions and organizational socialization is discussed. The experience of insecurity in the modern working environment by individuals and organizations leads to institutionalization of management on part of the organizations and to institutionalization of employography on part of the working individuals. This impedes the coupling of individual and organizational identity as a foundation of permanent innovation and resilience.

Schüsselwörter: Organisationale Sozialisation, organisationale Identität, Organisationskultur, Institution of management, Resilienz

Keywords: Organizational socialization, organizational identity, organizational culture, institution of management, resilience

1. Ungewisse Identitäten

Das Problem der Identität von Individuen und Organisationen ist ein zentrales Thema der aktuellen Organisationsforschung – dies zeigt u. a. die Sektionsveranstaltung der Organisationssoziologie im Rahmen des Soziologiekongresses 2012 der Deutschen Gesellschaft für Soziologie unter dem Titel Einheit trotz Vielfalt?! Identität und Kulturimporte in Organisationen. Der enge Zusammenhang zwischen organisationaler Identität und kulturellen Phänomenen in Organisation ist hier bereits angedeutet. Zugleich erscheint Identität in Zeiten steigender Ungewissheit zunehmend gefährdet und erfordert neue Formen der Identitätsarbeit (Keupp 1997). Dies gilt auch für Organisationen und die dort auftretenden Ungewissheitsphänomene.

Mit dem Ansatz eines Managements von Ungewissheit wird aktuell eine der zentralen Herausforderungen an die Innovationsfähigkeit von Organisationen beschrieben (Böhle/Busch 2012; Jeschke et al. 2011). Ungewissheit wird dabei als neue Perspektive thematisiert, jenseits der Unsicherheitsszenarien, wie sie im Ansatz der Modernisierun g der Moderne (vgl. Beck 1985; Bonß 1995; Beck/Bonß 2001) gezeichnet werden. Es genügt nicht mehr Unsicherheiten zu bewerten und in Risiken zu überführen, wie dies – unter der Vorstellung naturwissenschaftlich abgesicherter Machbarkeit – die Moderne und ihre Innovationen prägte. Die Kontrollierbarkeit und Planbarkeit des eigenen Handelns, wie auch einer zwar widerständigen, aber doch in ihren Risiken beherrschbaren (zumindest aber: versicherbaren) Umwelt, muteten der Identitätskonstruktion der Menschen in der Moderne aufgrund der scheinbaren Kalkulierbarkeit volle Verantwortung für das eigene Schicksal zu. Die Leitvorstellungen waren hierbei Rationalisierung, Individualisierung und Differenzierung als zentrale Motive der modernen Gesellschaften, wobei der Einzelne zwar neue Freiheiten gewann, zugleich aber Ungewissheit bezüglich der Handlungsbedingungen und -folgen Begleiterscheinungen dieses Freiheitszuwachses waren. Die Rationalisierung der Weltbilder und der Institutionen (Weber 1980) veränderte die Identitätskonstruktionen der Menschen in der Moderne und lässt sie traditionelle Bindungen durch differenzierte gesellschaftliche Strukturen, insbesondere Organisationen (z.B. Vereine, Großunternehmen, aber auch Pflegeheime) ersetzen. Dahrendorf (1994) bezeichnete dies als Zerbrechen der Ligaturen, dem aber eine Zunahme an Optionen gegenüberstand.

Bauman (2008) sieht nun einen Übergang von der hoch institutionalisierten, festen Moderne zur flüssigen Moderne, die durch kurzlebige institutionelle Äquivalente geprägt wird. Trotz dieses Übergangs bleibt im Umgang mit den Phänomenen einer flüssigen Moderne, mit ihren Virtualisierungen und Temporalisierungen, eine Fokussierung auf Risiko und Unsicherheit, als elementare Perspektive der Moderne, bestehen. Es wird weiter versucht Sicherheit, Eindeutigkeit und Regelhaftigkeit herzustellen. Artifizielle, kurzlebige Bindungen sollen die zerbrochenen Ligaturen ersetzen und damit die Illusion von Beherrschung, von Planung und Kontrolle aufrechterhalten (Elbe 2012a). Demgegenüber richtet der Ansatz des Managements von Ungewissheit seinen Blick auf die Chancen und Optionen, die insbesondere aus der fortschreitenden Differenzierung verbindlicher Strukturen, leitender Institutionen und einheitlicher Handlungsanweisungen entstehen. Thematisiert werden hierbei neue Ansätze jenseits von Planung und Kontrolle: fluide Organisation, Netzwerke, neue individuelle und organisationale Ressourcen (Böhle/Busch 2012). Dies führt auch zu einer Veränderung der Identitätsstrukturen auf der organisationalen Ebene. Organisationale Identität ist die Grundlage für einen kollektiven Akteur, um die Umwelt wahrzunehmen. Die Organisation muss sich also selbst als zur Umwelt unterscheidbare Einheit im zeitlichen Verlauf wahrnehmen, wodurch sie zum Akteur mit eigener Identität wird. Zugleich sind Organisationen aber immer Kollektive, also Zusammenschlüsse mehrerer Individuen, die sich gemeinsam einer kollektiven Einheit als einem eigenständigen Selbst zuordnen (Coleman 1995) und damit Identität ausbilden. Auch bei zunehmend fluiden Organisationen in einer flüssigen Moderne – wie Baumann (2008) sie postuliert – bleibt die Frage nach der Grenze zwischen Organisation und Umwelt bestehen, auch hier gibt es ein Innen und ein Außen und in beiden Bereichen wirkt sich die Ungewissheit aus: Im Außenverhältnis entsteht ein Bedürfnis nach Widerstandsfähigkeit (Resilienz), um die Überlebensfähigkeit der Organisation in Krisen und Katastrophen zu erhöhen (Heller/Elbe/Linsenmann 2012). Im Inneren aber wird versucht durch zunehmende Institutionalisierung des Managements die Mechanismen von Planung und Kontrolle einerseits zu stärken und auf der anderen Seite den Organisationsmitgliedern höchstmögliche Flexibilität abzuverlangen (Elbe 2011). Wie aber wirkt sich dies auf die individuellen Identitätskonstruktionen und die Koppelung zwischen individueller und organisationaler Identität aus? Dies soll im Folgenden untersucht werden.

2. Identität und Kultur in Organisationen

In der Diskussion um die Identität von Organisationen werden unterschiedliche Ansätze angeführt, um die Vorstellung, dass es sich bei einer Organisation um einen spezifischen, individuellen Akteur handelt, zu untermauern. Die Rechts- und Sozialwissenschaften kennen die juristische Person (Körperschaften, Kirchen, Vereine, Unternehmen oder auch Gewerkschaften fallen hierunter), die in Analogie zur natürlichen Person gebildet wird, damit der kollektive Akteur als Träger von Rechten und Pflichten eigenständig Rechtsgeschäfte abwickeln kann. Organisationen sind kollektive Akteure, die sich im Zuge der Moderne und der damit einhergehenden Individualisierung in ungeheurem Maß ausgebreitet haben (Coleman 1979) und als juristische Personen sowohl aus einer Binnen- als auch aus einer Außenperspektive eine eigenständige Identität zugeschrieben bekommen. In dieser rationaltheoretisch fundierten Perspektive wird die juristische Person identifizierbar, ihr Selbstbezugs und ihre Selbstwahrnehmung erscheinen in dieser Konstruktion aber gespalten: es werden zwei unterschiedliche Akteursgruppen innerhalb der Organisation gesehen, die Teilidentitäten der Organisation (in Anlehnung an Mead 1968; 1969) darstellen. Die Handlungsfähigkeit der Organisation wird damit von einem permanenten Identitätskonflikt innerhalb der Organisation beeinflusst, der sich in der Prinzipal-Agenten-Konstellation ausdrückt (Coleman 1995).

Demgegenüber führen Albert und Whetten (1985) die Vorstellung von einer o rganisationalen Identität als konversationsanalytischen Ansatz ein, um die Dauerhaftigkeit und Unverwechselbarkeit von Organisationen zu kennzeichnen. Hierbei steht der kommunikative Prozess der Erzeugung von organisationaler Identität im Vordergrund. Vogel und Hansen (2010) weisen aufgrund ihrer Diskursanalyse zu Forschungsarbeiten zu diesem Konzept darauf hin, dass Identität als kognitives Konstrukt zu verstehen ist und organisationale Identität letztlich eine zugeschriebene Identität einer Organisation meint. Ein Koppelung zwischen den Organisationsmitgliedern und der Organisation findet hierbei kaum statt: Zum einen bleiben die Handlungen von Organisationsmitgliedern vielfach außen vor und zum anderen findet kaum eine Anbindung zwischen individueller und kollektiver Identitätsbildung statt. Organisationale Identität scheint in diesem Diskurs eine Metapher zu sein und an den Metaphern-Ansatz der Organisationskultur (Sackmann 1990) anzuschließen. Den grundsätzlichen Zusammenhang zwischen organisationaler Identität und Organisationskultur diskutieren Whetten und Godfrey (1998), wobei auch hier der metaphernhafte Charakter des Ansatzes erhalten bleibt. In Bezug auf die Organisationskultur unterscheidet Sackmann (1990) drei Ansätze: den Variablenansatz (Organisationen haben eine Kultur), den Metaphernansatz (Organisationen sind eine Kultur) und den Ansatz der Organisationskultur als dynamischem Konstrukt. Dem dynamischen Ansatz, als Synthese der beiden erstgenannten Ansätze, liegen folgende Annahmen zugrunde: "[...]

-

Kultur im Kontext von Unternehmen ist ein komplexes, dynamisches Konstrukt, das sich in menschlichen Interaktionen und Aktionen gegenüber Problemen entwickelt und das aus verschiedenen ideellen und materiellen Facetten besteht.

-

Einzelne dieser Facetten sind sichtbar, andere nur in Form ihres Einflusses nachvollziehbar, den sie auf Wahrnehmung, Denken, Fühlen und Handeln haben.

-

Die Facetten sind in komplexer, multikausaler Weise miteinander verknüpft.

-

Jedes Unternehmen ist und hat Kultur, die für sich genommen weder gut noch schlecht ist. Durch ihr Vorhandensein erfüllt sie quasi automatisch gewisse Funktionen in förderlicher oder hinderlicher Weise, während andere Funktionen durch ihr entsprechendes 'Sein' (Art, Gestalt, Form, Ausprägung, Subkulturbildung, etc.) wahrgenommen werden können, doch nicht müssen." (Sackmann 1990, S. 161).

Diese Vorstellungen von Organisationskultur lassen sich auf den Ansatz der Organisationsidentität übertragen – hierdurch werden die Facetten der Identität prinzipiell dem geplantem Wandel und damit einer grundsätzlichen Gestaltung zugänglich. Ein Ansatz zur konkreten Gestaltung der Organisationskultur als Identitätskonstrukt findet sich in der Corporate Identity.

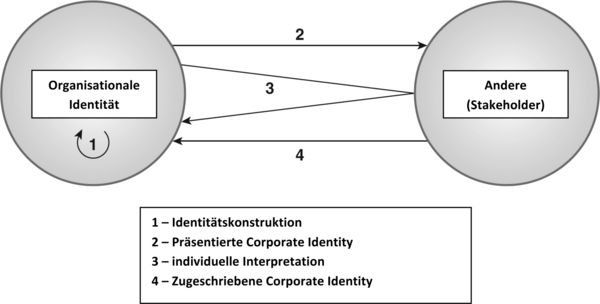

Mit Corporate Identity wird ein Management-Ansatz bezeichnet, der seit den 1960er Jahren von den Marketing-Agentur-Eignern Gordon Lippincot und Walter Margulies propagiert wurde und seither im (Marketing‑)Management zum festen Bestandteil der Gestaltungsinstrumente wurde (Töpfer 2007; Birkigt/Stadler/Funck 2002). Mit dem Ansatz der Corporate Identity wurde aus der Management-Perspektive ein handlungsorientierter Identitätsansatz der Organisation eingeführt, bei dem auf der Grundlage einer traditionell-systemischen Sicht Erscheinung und Handlungen von und in Organisationen in konsistenten Zusammenhang gebracht werden sollen. Auf kognitive Unterschiede und Prozesse wird nicht eingegangen, vielmehr wird die Erreichbarkeit einer einheitlichen Wahrnehmung der Erscheinung und des Handelns von Organisationen unterstellt. Die Ausrichtung einer Organisation auf eine einheitliche Corporate Identity erfolgt in drei Teilbereichen: dem Corporate Behavior/Corporate Attitude (Unternehmensverhalten), dem Corporate Communications (Unternehmenskommunikation) und dem Corporate Design (Unternehmenserscheinungsbild). Bei allen Maßnahmen des Corporate Identity geht es um »[…] schlüssige und damit widerspruchsfreie Ausrichtung aller Verhaltensweisen der Unternehmensmitglieder im Innen- wie auch Außenverhältnis […] (Wiedmann/Jugel 1987, S. 188), was auch abgestimmte Kommunikationsinstrumente und -beziehungen sowie die explizite Gestaltung symbolischer Identitätsvermittlung (z.B. durch Logos) umfasst. Grundlage des Einsatzes dieser Instrumente ist die Erhebung des Ist-Images der Organisation und die Definition eines Soll-Images in den drei Teilbereichen der Corporate Identity. Dies zeigt eine Verwandtschaft zum Variablenansatz der Organisationskultur (Sackmann 1990), wobei primär die symbolische Identitätsvermittlung durch Artefakte betrachtet wird. Corporate Identity wird somit zu einem speziellen Gestaltungsansatz der Organisationskultur und unterstützt dabei auch die Bewusstseinsbildung über die Existenz einer Identität der Organisation bei den Mitgliedern durch konsequente Darstellung dieses Selbstkonstrukts (Birkigt/Stadler/Funck 2002). Dieser Bewusstwerdungsprozess zielt auch auf eine Bewusstwerdung der intersubjektiv geteilten Wirklichkeitskonstruktion, als Kern der Identitätsentwicklung einer Organisation und auf den damit verbundenen Lernprozess (Elbe 2013). Aufgrund der Dynamik des Ansatzes ist die Entwicklung der Corporate Identity als ständiger Prozess aufzufassen, der im Zuge organisationaler Veränderungen Wirkung entfalten kann. Während die Organisation die eigene Identitätswahrnehmung in Austausch mit den Mitarbeitern nach innen im Sinne eines dynamischen Konstrukts immer wieder aktualisiert, geschieht dies im Außenverhältnis durch bewusst gesetzte Signale, die im Rahmen der Corporate Identity als geplantes Image anderen Organisationen oder Individuen, die als Stakeholder Interesse an der Kommunikation mit der Organisation haben, vermittelt werden. Diese können als Formen der Selbstdarstellung im Sinne Goffmans (1996) verstanden werden. Durch die Entäußerung dieser Selbstpräsentation verliert die Organisation aber die Kontrolle über die Wirkung der Identitätssignale, diese werden durch die Umwelt, genauer: durch die Stakeholder gemäß ihrer jeweils eigenen Wirklichkeitskonstruktion interpretiert und durch spezifisches Verhalten (Kaufen/Nicht-Kaufen; Kredit geben/keinen Kredit geben; Mitarbeiten/nicht Mitarbeiten etc.) zurückgespiegelt (Boros 2009; Lievens/Van Hoye/Anseel 2007). Aufgrund der Stimmigkeit von Signalen und deren offensichtlichen Interpretation durch die Umwelt erhält die Organisation eine spezifische Reputation, die auf die Identität der Organisation zurückwirkt (vgl. Abb. 1).

Abb. 1: Zusammenhang unterschiedlicher organisationaler Identitätskonstrukte (in Anlehnung an Boros 2009, S. 645)

Auf den Markt bezogen kann als zentrales Element der Corporate Identity die Individualität der Organisation (Paulmann 2013) in Form eines einzigartigen Nutzenversprechens angesehen werden, doch auch für Organisationen des dritten Sektors wird der Identitätsbegriff ganz selbstverständlich verwendet, wenn es darum geht eine Besonderheit (hier eben in Kontrast zu den gewinnorientierten Unternehmen) zu beschreiben (Zimmer/Hallmann 2001). In beiden Fällen ist es die Besonderheit, die Einzigartigkeit der spezifischen Organisation, die das gute Argument für eine Neuaufnahme oder Aufrechterhaltung von Interaktion mit dieser Organisation liefert. Nach außen liefert das Identitätssignal ein Versprechen der Verlässlichkeit, der Sicherheit und das wird umso wichtiger, je mehr gesellschaftliche Dynamik als Unsicherheit und Bedrohung wahrgenommen werden. Organisationale Identität ist ein Mittel der Sicherheitsproduktion, der Herstellung von Kontrolloptionen in Wandlungsprozessen.

3. Institutionalisierung des Managements als organisationales Identitätsproblem

Die Produktion von Verlässlichkeit bedingt aber auch eine Beschränkung der Inn ovativität der Organisation. Eine Steigerung der Verlässlichkeit nach außen beruht letztlich auf einer Beschränkung der Handlungsoptionen von Mitarbeitern und das gilt auch für scheinbar hoch innovative Organisationen. Für wirklich Neues oder gar Revolutionäres ist kein Platz, da dies eben Unsicherheit erzeugt. Scheinbar dauerhaft innovative Unternehmen erfinden konsequent Erwartbares, sie sind Meister darin die Erwartung relevanter Stakeholder hinsichtlich spezifischer Signale (z.B. neuer Produkte), bei gleichzeitiger Steigerung der Arbeitsintensität und der Kontrolle nach innen, zu befriedigen. Für die Stakeholder außerhalb der Organisation bedeutet dies einen Nachweis verlässlicher Innovativität, für die Mitarbeiter hingegen, dass das Gefühl von Ohnmacht und Gefangenschaft in Routine steigt, da nur die erwartete Neuerung zulässig ist. »Organisation ist ein Deckel auf die Kreativität ihrer Mitglieder« (Ortmann 1992, S. 16) und dies gilt in besonderem Maß für Manager: »Gesehen unter dem Gesichtspunkt von Unsicherheitsabsorption und auch unter dem Gesichtspunkt von Manager-Karrieren muss Innovation als ein ziemlich törichtes Verhalten beurteilt werden […]« (Luhmann 2000, S. 218f.). Mit Innovation ist hier ein wirklich neues, von bisherigen Routinen abweichendes Verhalten gemeint, für das es keine spezifischen Anreize gibt, das vielmehr negativ sanktioniert wird. Das bedeutet: Managementsysteme befördern keine Innovation, sie befördern Rationalisierung und dienen dazu, organisationale Systeme verständlicher und handhabbarer zu machen, wobei der zentrale Mechanismus der Handhabung die Beherrschung (im Sinne von Planung, Steuerung und Kontrolle) ist (Elbe 2012b). Unsicherheit wird hier als handlungslähmend empfunden, es gilt sie zu reduzieren (z.B. durch die Institutionalisierung von Normen) und wenn möglich anhand der Eintrittswahrscheinlichkeit und der Relevanz der Konsequenzen in ein kalkulierbares Risiko zu überführen.

Durch diese Managementkonzeption werden Handlungsoptionen aufgezeigt und Irrationalitäten reduziert, allerdings um den Preis, sich auf die festgelegten Regeln verlassen zu müssen und personalisierte Führung durch entpersonalisierte Managementsysteme (z.B. Balanced Socrecard) zu ersetzen. Hierzu trägt auch der Diskurs zur organisationalen Identität und (noch stärker) die planvolle Gestaltung einer Corporate Identity bei, denn diese wirkt nach innen als handlungsleitende Institution und damit als funktionales Äquivalent zur Führung. Es entkoppeln sich die Führungs- und Kontrollsysteme in den Organisationen: Je stärker betriebliche Kontrollsysteme entpersonalisiert (z.B. durch geplante Institutionen wie Corporate Identity) werden, desto weniger sind Führungs- und Herrschaftsprozesse in Organisationen aneinander gebunden und eben dies bezeichnet Elbe (2012b) als Institution of Management. Diese ist zum zentralen Mechanismus der Vermeidung und Beherrschung von Unsicherheit geworden und damit treten Führungsprobleme in Organisationen aller Sektoren auf: Es werden Schein-Sicherheiten produziert und dies führt zu veränderten organisationalen Identitäten. Unsicherheits- und Risikoorientierung als Identitätsbestandteile erzeugen eine kollektive, soziale Angst, ein Erleben der Gegenwart als flüchtige Moderne (Bauman 2008). Wohl wissend, dass wir weder die Natur, noch die Technologie, nicht das Soziale und nicht einmal uns selbst beherrschen können, versuchen wir dies krampfhaft und steuern so auf eine neue Form des Totalitarismus, den securitanism (Bauman 2008) zu. »Und je mehr wir versuchen, die Kontrolle zu erlangen, desto schmerzhafter, verstörender empfinden wir das Scheitern an der Unsicherheit. Eben das ist auch das Problem der Institution of Management« (Elbe 2012b). Durch den Versuch Kontrolle mittels Organisation zu steigern, schaffen wir letztlich die Ohnmacht und stärken die Neurosen und Pathologien, die die Organisationsgesellschaft seit ihren Anfängen begleiten (vgl. Briefs 1918; Türk 1976; Eisenbach-Stangl/Ertl 1997) und hierzu leistet die willentliche Vereinheitlichung organisationaler Identität im Sinne der Corporate Identity ihren Beitrag. Wenn individuelle Konzepte, wie Identität auf Organisationen übertragen werden und dabei sozialen Systemen nicht nur individuelle Charaktereigenschaften, sondern sogar Psychopathologien, wie Neurosen, zugesprochen werden, dann ist zu fragen, ob man bei manchen Organisationen nicht auch von Corporate Identity Disorder sprechen kann? Die Übertragung des Konzepts soll deshalb im nächsten Abschnitt anhand der Koppelung zwischen individueller und kollektiver Identität erörtert werden.

4. Die Koppelung zwischen individueller und kollektiver Identität

Die Diskussion um organisationale und individuelle Identität führt Gioia (1998) auf die Tradition des amerikanischen Pragmatismus (u.a. James, Mead) zurück und sieht als wichtiges Zwischenkonstrukt die soziale Identität. Eine generelle Theorie sozialer Identität als Bezug auf soziale Gruppen stellten Tajfel und Turner (1986) vor, wonach für die individuelle Identitätskonstruktion der Bezug auf positiv wahrgenommene soziale Gruppen. ein wichtiger emotionaler Baustein, auch hinsichtlich des Selbstwertgefühls, ist. Aus Sicht der Gruppe ist der oder die Einzelne dabei ein austauschbares Gruppenmitglied. Da das Individuum sich seiner Austauschbarkeit in der identitätsstiftenden Gruppe aber bewusst ist, bleibt die soziale Identität ein geliehener Identitätsanteil, eine Identität auf Widerruf und damit unsicher und gefährdet.

Die umfassendere Rahmung durch John Turners Theorie der Selbstkategori sierung (Turner 1999; Turner/Onorator 1999) ermöglicht demgegenüber die Erklärung komplexerer Identifikationsmechanismen, da ein Ausschluss aus einer Gruppe, durch die Bildung unterschiedlicher (gegebenenfalls auch gestaffelter) Kategorien, die unterschiedliche Relevanz gewinnen können, nicht einen Verlust an Identität sondern Identitätswandel bedeutet. Als Angehöriger der Entwicklungsabteilung eines Unternehmens kann eine Ingenieurin beispielweise aus dem Kreativitäts- und Innovationsnimbus dieser Abteilung wichtige Identitätsbausteine beziehen. Dies ist aber eingebettet in die Identitätsanteile, die sich aus der Organisationszugehörigkeit generell speisen, zu sehen, die auch bei einem Abteilungswechsel, der neue Identitätsfacetten mit sich bringt, erhalten bleiben. Im Sinne der Selbstkategorisierungstheorie ist soziale Identität als ein dynamisches Konstrukt zu verstehen. Identität wird im Wechselspiel zwischen persönlichen und sozialen Identitätsbezügen ständig neu hergestellt.

Jonathan Turner (2013, S. 335) reformuliert in diesem Zusammenhang die Hypothese der Identitätssalienz dahingehend, dass diese selbst eine Hierarchie darstellt, die sich danach bestimmt,

-

wie viele Menschen sich auf einen Identitätszusammenhang beziehen,

-

wie hoch sie diesen bewerten,

-

wie stark sie Situationen präferieren, in denen sie identitätskonforme Rollenmuster zeigen können,

-

wie sehr sie sich den hiermit verbundenen Werten und Normen verschreiben,

-

wie gut sich veränderte Anforderungen mit diesen Werten und Normen vereinbaren lassen.

Damit liegt eine explizite Fortführung symbolisch-interaktionistischer Identitätstheorie vor, die sich insbesondere auf die Identitätsauffassung nach Mead (1968, 1969) abstützt. Hiernach bildet sich die Identität des Einzelnen aufgrund rollenspezifischer Interaktionen und Zuschreibungen bereits im kindlichen Spiel aus, worauf die Fähigkeit gründet, in unterschiedlichen Rollen zu handeln und dabei doch die eigene Identität zu wahren. Es ist die Auseinandersetzung zwischen der unmittelbaren Seins-Erfahrung I/Ich des Individuums und der Vorstellung vom eigenen Bild bei anderen Me/Mich in dem die Aushandlungsprozesse stattfinden, die zwischen persönlicher und sozialer Identität vermitteln. Dadurch wird die Erfahrung vom Ego zur sozial vermittelten Identität und die Anderen werden von spezifischen Anderen (einzelnen Individuen) zu generalisierten Anderen (Rollenträgern), die rollenkonform handeln. Aufgrund der Fähigkeit zur Abstraktion vom signifikanten zum generalisierten Anderen werden diese zum Alter Ego, zum anderen Ich, dessen Vorstellungen und Erwartungen an mich eben meine soziale Identität (das Mich) prägt.

Identität ist immer eine soziale und damit auch eine sozialisierte Identität, bei der verschiedenen Rollen und Repräsentationen im Hintergrund vorhanden sind, auf die zurückgegriffen werden kann. Es ist von den Handlungserwartungen im jeweiligen Kontext abhängig, welche Rolle das soziale Handeln dominiert, im organisationalen Kontext ist dies zuerst einmal die Mitgliedschaftsrolle, die die Selbstkategorisierung prägt. Da das Organisationsmitglied seine Rolle als ein Rollenset (mit formalen und informalen Teilaspekten) ausgestalten kann, entstehen Wandlungspotenziale, die auch auf die Organisation insgesamt zurückwirken (Elbe 2013; Dahrendorf 1977).

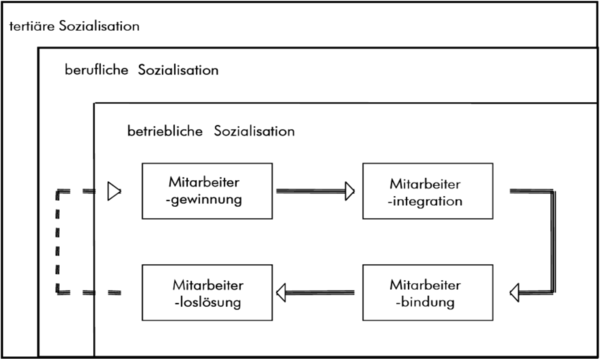

Im organisationalen Kontext wird die individuelle Identität durch die Prozesse der betrieblichen Sozialisation an die kollektive Identität der Organisation geknüpft (Ashford/Mael 1989). Dabei bezeichnet b etriebliche Sozialisation identitätsbildende Anpassungsprozesse im professionell-organisatorischen Bereich. In einer Makroperspektive kann organisationale betriebliche Sozialisation als Anpassung der Organisation an das Umfeld (gesellschaftliches Umfeld, Branchenkultur, etc.) analysiert werden, dies hat Einfluss auf die Organisationskultur und die Identität der Organisation (Elbe 1997; 2013). Aus der Mikroperspektive beschreibt die personale betriebliche Sozialisation die gegenseitigen Anpassungsprozesse von Menschen in Verbindung mit der Organisation, ihrer Kultur und Identität. Die personale betriebliche Sozialisation ist eingebunden in die generellen beruflichen Anpassungsprozesse des Individuums und deren Wirkung auf seine Identität zu sehen und dies umschließt sowohl Vorerfahrung (Sozialisation für den Beruf in der Schule: Pünktlichkeit, Gehorsam, Leistungserbringung, Einordung in eine Gemeinschaft und Zuordnung auf diese Gemeinschaft) als auch ein Weiterwirken der sozialisatorischen Selbstzuschreibungen über die berufliche Lebensphase hinaus (auch noch nachdem das Individuum aus dem Berufsleben ausgeschieden ist finden Identifikationsprozesse über die beruflichen Zuschreibungen statt). Berufliche Sozialisationsprozesse beziehen sich auf generalisierte Andere, auf berufliche Anforderungen, die grundsätzlich an das Subjekt in der Modernen gestellt werden, in der betrieblichen Sozialisation wird dies zurückgekoppelt an ein spezifisches Kollektiv als signifikanten Anderen, wodurch soziale Interaktionen (z.B. sich zu bewerben, eine Führungsposition anzustreben, einen Auftrag ausführen) konkrete Bedeutungen, mit konkreten Konsequenzen für das eigene (Er‑) Leben erhalten. Abb. 2 stellt dies schematisch dar:

Abb. 2: Phasen der betrieblichen Sozialisation (Elbe 2013, S. 44)

Im Rahmen der Mitarbeitergewinnung findet ein erster Abgleich zwischen der individuellen Identität des potenziellen Mitarbeiters oder der potenziellen Mitarbeiterin (Me & I) aufgrund der bisherigen Sozialisation (mit schicht-, geschlechts- und bildungsbedingte Faktoren) und der Identitätsmustern der Organisation statt. Grundlage hierfür ist auf Seite des Individuums das wahrgenommene Identitätsimage der Organisation (Lievens/Van Hoye/Anseel 2007). Das Ergebnis ist im Fall der Passung eine steigende Salienz des angesprochenen sozialen Identitätsanteils, so dass für das Individuum die Aussage ‚ich möchte Teil von dieser Organisation sein‘ zu der Erkenntnis ‚damit wird die Organisation aber auch ein Teil von mir‘ führt. Eine Fokussierung im Rahmen dieses Prozesses auf die Organisation zeigt, dass der oder die BewerberIn diese als Teil des dynamischen Selbst annimmt – nur dann kommt eine Passung zustande und ein Identitätsaustausch zwischen Individuum und Organisation findet statt. Die Mitarbeiterintegration führt zu verstärkten Anpassungsprozessen zwischen dem Individuum und der Organisation, im Sinne eines Austauschs von Werten und Normen, aber auch von konkreten Praktiken (Ashford/Mael 1989). Organisationen versuchen diesen Prozess durch eine geplante Einführung neuer Mitarbeiter (häufig unterschieden nach Eingliederung und Einarbeitung) zu gestalten. »Einarbeitung bezeichnet den Qualifikationsaspekt (offizieller Lehrplan) und zielt auf die direkte Verwertbarkeit im Arbeitsprozess. Mit Eingliederung ist die soziale Auseinandersetzung mit dem Arbeitsumfeld gemeint (heimlicher Lehrplan) […]« (Elbe 2013, S. 61). Aufgrund einer erfolgreichen Integration hat eine partielle Identitätsübernahme auf beiden Seiten stattgefunden, die im Sinne der Mead’schen Identitätstheorie aber nicht die komplette Identität des Individuums vereinnahmt (der Einzelne wird nicht zum Company Man) und auch die Identität der Organisation zwar beeinflusst, nicht aber determiniert.

Im Rahmen der Mitarbeiterbindung finden alltäglich weiter Anpassungsprozesse zwischen den individuellen und den organisationalen Identitätsstrukturen statt, die als evolutionäre Entwicklungen zu verstehen sind. Es gibt aber auch revolutionäre Änderungen der betrieblichen Sozialisation. »Dazu gehören insbesondere Umbesetzungen, wobei Einarbeitung in einen neuen Arbeitsplatz und das Einfinden in ein verändertes soziales Umfeld zu einem verstärkten Sozialisationsvorgang führen. Ähnliches gilt für Beförderungen, doch muss sich das Individuum hier auch in eine höhere berufliche und betrieblich-soziale Ebene einfinden, dies bedingt Einstellungs- und Verhaltensänderungen« (Elbe 1997, S. 61f). Erst durch die Mitarbeiterloslösung, also das Ausscheiden aus der Organisation endet der betriebliche Sozialisationsprozess im Sinne eines Identitätsaustauschs. Es kann aber durchaus noch zu positiven, wie auch negativen Bezugnahmen auf den spezifischen Anderen kommen, z.B. in Geschichten, die in der Organisation über eine ehemalige Mitarbeiterin noch erzählt werden (und identitätsstiftend wirken) oder in der gerichtlichen Auseinandersetzung um die Erteilung eines Zeugnisses.

Generell gilt: Die einzelnen Sozialisationsphasen können mehr oder weniger erfolgreich in dem Sinn einer Stärkung der Identifikation zwischen Individuum und Organisation verlaufen, dies zeigt sich insbesondere in der Phase der Mitarbeiterbindung, welche die längsten Entwicklungszyklen und auch das umfassendste Entwicklungspotenzial des Individuums in Bezug auf die Organisation umfasst. Hier findet die dauerhafte Koppelung zwischen individueller und kollektiver Identität statt und hier kommen auch die Resilienz- und Innovationspotenziale zum Tragen. Während Resilienz die Fähigkeit zur Aufrechterhaltung des Handlungsvermögens trotz belastender Einflüsse und somit die Widerstandsfähigkeit von Individuen, Organisationen oder sonstigen Systemen bezeichnet, ist mit Innovation die Wandlungsfähigkeit von Individuen, Organisationen oder anderen Systemen und damit ein proaktives, neuartiges Verhalten gemeint. Der Zusammenhang zwischen Innovation und der Institutionalisierung des Managements wurde bereits angesprochen, hier soll nun der Zusammenhang zwischen Resilienz und betrieblicher Sozialisation näher beleuchtet werden.

5. Resilienz und organisationale Identität

Für die Ausbildung von Resilienz werden sieben Kompetenzbereiche zur erfolgreichen Krisenbewältigung (die Säulen der Resilienz) als relevant erachtet: Optimismus, Akzeptanz, Lösungsorientierung, Opferrolle verlassen, Verantwortung übernehmen, Netzwerkorientierung und Zukunftsplanung (Heller/Elbe/Linsenmann 2012; Scharnhorst 2008; Rampe 2005). In einer empirischen Untersuchung zur organisationalen Resilienz haben Heller, Elbe und Linsenmann (2012; n=40) festgestellt, dass in allen Kompetenzbereichen die Einschätzungen der organisationalen Resilienz in den mittleren Lebensaltern (also zwischen 26 und 35 Jahren sowie zwischen 36 und 45 Jahren) deutlich niedriger liegen als in den früheren oder späteren Phasen der organisationalen Zugehörigkeit. Tab. 1 verdeutlicht dies:

Tab. 1: Resilienzdimensionen nach Altersgruppen (Heller/Elbe/Linsenmann 2012, S. 226)

Die Autoren leiten hieraus einen sozialisatorischen Effekt ab, wobei sie darauf hinweisen, dass es sich bei diesem Phänomen um einen Alterseffekt der individuelle Resilienz handelt, aber aufgrund des sehr deutlichen Effekts offensichtlich eine systematische Ursache in der betrieblichen Sozialisation zu suchen ist. Dies erhält in Bezug auf die Unternehmensresilienz (insbesondere für die Personalpolitik und die Corporate Identity) besondere Bedeutung. »Speziell jüngere und ältere Mitarbeiter befördern die organisationale Resilienz, dies gilt es auch bei der Zusammensetzung von Arbeitsgruppen und Teams zu berücksichtigen, speziell vor dem Hintergrund des demographischen Wandels« (Heller/Elbe/Linsenmann 2012, S. 272). Darüber hinaus sind aber die Mitarbeiter in der Bindungsphase durch eine geplante Corporate Identity besonders anzusprechen.

Das Beispiel aus der Resilienzforschung zeigt, dass die betriebliche Sozialisation der zentrale Mechanismus zur Verknüpfung individueller und organisationaler Identitäten ist, wobei die geteilte Wahrnehmung der zentrale Verknüpfungsmechanismus ist. Die Existenz einer sozialen Wirklichkeitskonstruktion ergibt sich dabei aus den Interaktionen aufgrund individueller Wirklichkeiten. Individuelle Wahrnehmungen werden vom Einzelnen als subjektive Wirklichkeit bewusst und im Kommunikationsprozess externalisiert. Der Sinn dieser Botschaft entsteht beim spezifischen Anderen vor dem Hintergrund seiner je eigenen Wirklichkeit. Im Rahmen der Objektivation wird aufgrund der Mehrstufigkeit des Kommunikationsprozesses eine gemeinsame Verständigungsbasis ausgehandelt. Diese Objektivation erzeugt im Zuge der Interaktionen innerhalb der Organisation intersubjektiv akzeptierte, institutionelle Wirklichkeiten, die im Laufe des Sozialisationsprozesses vom Einzelnen wieder internalisiert wird. »Dieser Lernprozess der Internalisierung ist somit vom Individuum emanzipiert, da nicht der Einzelne ausschlaggebend für die Wirklichkeitskonstruktion ist, sondern das Vorhandensein einer Mehrzahl. Sozialisatorisch entspricht dieser Prozess dem Rollenaushandeln« (Elbe 1997, S. 69). Durch das Aushandeln von Rollen kommt es letztlich zur intersubjektiv geteilten institutionellen Ordnung, die als wirklich und gültig akzeptiert wird und der Organisation als Wahrnehmungsgrundlage dient. Aufbauend auf dieser Wahrnehmung passt sich die Organisation an Wandlungserfordernisse der Umwelt an (Elbe 2013; Berger/Luckmann 1997; Klimecki et al. 1994). Die organisationale Identität bildet sich hier (in Analogie zur individuellen Identität) im Dialog zwischen individuellen Identitäten innerhalb der Organisation, deren Kollektiv als das I der Organisation verstanden werden kann und der organisationalen Vorstellung von der Wahrnehmung der Organisation durch dritte, also der intersubjektiv geteilten Wirklichkeit eines organisationalen Me. In diesem Sinne ist die organisationale Identität als symbolische Interaktion im Rahmen einer institutionellen Ordnung zu verstehen und korrespondiert mit der Vorstellung Albert und Whetten (1985) von organisationaler Identität als konversationsbasiertem Konstrukt. Diese sind durch symbolisches Management und den Corporate Identity-Ansatz bewusst gestaltbar (Elbe 1997; Ashford/Mael 1989).

6. Employography: Neue Identitätsangebote

Mit den beschriebenen Mechanismen (Institution of Management, Corporate Identity) erscheinen Organisationen grundsätzlich geeignet, Ungewissheit zu reduzieren und durch die Koppelung von individueller und organisationaler Identität in der betrieblichen Sozialisation dafür zu sorgen, dass in stabilen Umwelten sowohl dem Einzelnen als auch der Organisation Handlungsfähigkeit aufgrund stabiler Identitäten erhalten bleiben. Hoog (2001) beschreibt diesen Wunsch des Subjekts nach Unsicherheitsreduktion mittels sozialer (hier organisationaler) Identitätsanteile als starkes Motiv, da dadurch Wahrnehmungen, Haltungen und Verhalten an Gruppenvorgaben geknüpft und somit vorhersagbar werden.

Dies ändert sich aber mit zunehmend dynamischen Umweltbedingungen. Im Rahmen der Individualisierung und Vermarktlichung bedarf es neuer Mechanismen, um Unsicherheiten weiter kompensieren zu können. In dem Maß, wie Organisationen aufgrund der zunehmenden Erosion des traditionellen Normalarbeitsverhältnisses nicht mehr als dauerhafte Identitätsbezüge fungieren (Zunahme befristeter Arbeitsverträge, Teilzeitarbeit und Zeitarbeit), verliert die Moderne eine ihrer zentralen Erzählungen:

»Da es eindeutig vorgeschriebene Laufbahnen und ermüdende, aber beruhigend beständige Routinen gab, Veränderungen in der Arbeitsorganisation langsam von statten gingen, einmal erworbene Fähigkeiten lange ihren Nutzen behielten und somit die in einem Arbeitsfeld erworbenen Erfahrungen sehr geschätzt wurden, konnte man die Risiken des Arbeitsmarktes auf Distanz halten, die Unsicherheit unterdrücken, wenn auch nicht ganz ausschalten, und Ängste in den Randbereich von ‚Schicksalsschlägen’ und ‚verhängnisvollen Unfällen’ verdrängen, so dass nicht der gesamte Alltag von ihnen durchdrungen war« (Bauman 2008, S. 91).

All diese Mechanismen dienten der Unsicherheitsreduktion durch Kontrolle, erzeugten aber natürlich Anpassungsprozesse der Betroffenen und ermöglichten soziale Identitätsbezüge. Vor dem Hintergrund des institutionellen Wandel in der Arbeitswelt wird der eigene Lebenslauf für das Individuums nun aber selbst zur Institution und die Organisation als Identitätsstifter wird fragil, da die betriebliche Sozialisation als befristet erscheint und die Karriereplanung dem Arbeitsmarkt überantwortet wird. Keupp und Dill (2010, S. 10) spitzen dies zu: »Entwickle ein unternehmerisches Selbst und weise mir das nach!« Diese Aufforderung zu konstanter Weiterentwicklung, für die das Subjekt selbst verantwortlich ist, um seine Anstellungsfähigkeit zu erhalten oder sogar zu erhöhen, wurde den Betroffenen unter dem Schlagwort Employability als neue Freiheit verkauft (Elbe 2012a; Pongratz/Voß 2003). Das Image einer Organisation als Arbeitgeber wird durch die Propagierung einer radikalen Selbstverantwortlichkeit der Organisationsmitglieder hinsichtlich ihrer beruflichen Entwicklung, ihrer Anstellungsfähigkeit (Empoyability) ebenso verändert, wie die organisationale Identität (zum generellen Zusammenhang vgl. Ashford/Mael 1989). So wurde die von den Unternehmen propagierte Employability von den Arbeitnehmern letztlich angenommen, mit der Employography (Elbe 2011) beantwortet und die eigene Biographie als unsicher und damit als gestaltungs- und beherrschungsbedürftig begriffen. »Der Lebenslauf als Institution […] war zur neuen Folie für individuelle Lebensführung geworden und blieb dabei handlungs- und deutungsoffen, ja er schrieb sogar eine solche Handlungs- und Deutungsoffenheit als soziale Anforderung im Sinne einer Biographisierung der Lebensführung fest.« (Kohli 2003, S. 526) Vor diesem Hintergrund schafft die Orientierung an der Erwerbsbiographie (Employography) die Möglichkeit Unsicherheitsfelder in der Arbeitswelt dauerhaft zu reduzieren, da die eigene Erwerbsbiographie zur handlungsleitenden Institution und zum zentralen Identitätsbezug geworden ist (Elbe 2012a). Damit wird die Employography zum dauerhaften Bezugspunkt der sozialen Identität, die organisationale Identität kann nur noch temporäre Identitätskoppelungen anbieten.

Sowohl die Mitarbeiter als auch die Organisationen sehen sich mit flüchtigen Identitäten in Zeiten der Ungewissheit konfrontiert. Um den Herausforderungen einer immer stärker von Ungewissheit geprägten Zukunft gewachsen zu sein, bedarf es der resilienten Organisation, in der Ungewissheit zur Metaressource wird. Zur Steigerung der organisationalen Widerstandsfähigkeit bedarf es aber einer dauerhaften und nicht nur temporären Koppelung zwischen individueller und organisationaler Identität und hierfür müssen die mittleren Lebensalter, die Mitarbeiter in der Bindungsphase der betrieblichen Sozialisation gewonnen werden.

Dies wird letztlich nur dann gelingen, wenn die Organisationen in Vorleistung gehen und dauerhafte, statt temporäre Identitätsangebote den MitarbeiterInnen und auch den sonstigen Stakeholdern präsentieren. Dauerhafte Identitätsangebote steigern die Resilienz, da sie das Kohärenzgefühl mit den drei Faktoren Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Bedeutsamkeit stärken (Antonovsky1997). Dadurch wird die lähmende Unsicherheit zur gestaltbaren Ungewissheit. Durch ein hohes Kohärenzgefühl erscheinen dem Akteur Ungewissheitszonen als verstehbar und damit strukturiert. Damit stellt das Kohärenzgefühl eine generelle Lebenseinstellung dar, und nicht nur einen spezifischen Coping-Stil. Dies hilft dem Subjekt, Strategien der Ungewissheitsbewältigung zu verfolgen und vorhandene Ressourcen zu nutzen. Ressourcen können z. B. Wissen oder soziale Unterstützung sein, wodurch sowohl der einzelne Mitarbeiter als auch die Organisation, Handlungsprobleme als bewältigbar und Ungewissheit als Entwicklungschance begreifen können (Elbe 2012a). Die zentrale Ressource für einen salutogenen Mitarbeiter und damit für eine resiliente Organisation ist aber die dauerhafte Identitätskoppelung zwischen individueller und organisationaler Identität. Nur eine Koppelung bindet die individuelle Employography an die Organisation, die ja als kollektiver Akteur eben ein Gegenentwurf zum flüchtigen Markt darstellt. Doch diesen Teil ihrer sozialen Identität müssen sich viele Organisationen erst wieder erarbeiten. Der Aufbau von Resilienz hilft dabei Ungewissheit zu bewältigen und damit eine hohe Offenheit für echte Innovationen in der organisationalen Identität zu verankern, statt durch weitere Institutionalisierung des Managements zukünftige Unsicherheiten beherrschen zu wollen, womit Innovationen behindert, wenn nicht gar ausgeschlossen würden.

Literatur

Albert, Stuart & Whetten, David (1985): Organizational Identity. Research in Organizational Behavior, 7/1985, 263-295.

Antonovsky, Aaron (1997): Salutogenese. Zur Entmystifizierung der Gesundheit. Tübingen (DGVT).

Ashford, Blake & Mael, Fred (1989): Social Identity Theory and the Organization. In: Academy of Management Review. 1/1989, S. 20 – 39.

Baumann, Zygmunt (2008): Flüchtige Zeiten. Leben in der Ungewissheit. Hamburg (Hamburger Edition).

Beck, Ulrich (1986): Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne, Frankfurt a. M. (Suhrkamp).

Beck, Ulrich & Bonß, Wolfgang (2001): Die Modernisierung der Moderne, Frankfurt a. M. (Suhrkamp).

Berger, Peter & Luckmann, Thomas (1997): Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Eine Theorie der Wissenssoziologie. Frankfurt a. M. (Fischer).

Birkigt, Klaus; Stadler, Marinus & Funck, Hans (2002) (Hg.): Corporate Identity. Grundlagen, Funktionen, Fallbeispiele. 11. Aufl. München (Moderne Industrie)

Böhle, Fritz & Busch, Sigrid (2012) (Hg.): Management von Ungewissheit. Neue Ansätze jenseits von Kontrolle und Ohnmacht. Bielefeld (transcript).

Bonß, Wolfgang (1995): Vom Risiko. Unsicherheit und Ungewissheit in der Moderne, Hamburg (Hamburger Edition).

Boros, Smaranda (2009): Identity and image: The soul and face of organizations. In: Boros Smarande (Hg): Exploring organizational dynamics. London (Sage), S. 644 – 654.

Briefs, Götz (1918): Über das Organisationsproblem. Berlin (Germania).

Coleman, James (1979): Macht und Gesellschaftsstruktur. Tübingen (Mohr).

Coleman, James (1995): Grundlagen der Sozialtheorie. Band 2. Körperschaft und die moderne Gesellschaft. München (Oldenbourg).

Dahrendorf, Ralf (1994): Das Zerbrechen der Ligaturen und die Utopie der Weltbürgergesellschaft. In: Beck, Ulrich & Beck-Gernsheim, Elisabeth (Hg.): Riskante Freiheiten: Individualisierung in modernen Gesellschaften. Frankfurt a. M. (Suhrkamp), S. 421 – 436.

Eisenbach-Stangl, Irmargd & Ertl, Michael (1997): Unbewußtes in Organisationen. Zur Psychoanalyse von sozialen Systemen. Wien (Facultas).

Elbe, Martin (1997): Betriebliche Sozialisation. Grundlagen der Gestaltung personaler und organisatorischer Anpassungsprozesse. Sinzheim (Pro Universitate).

Elbe, Martin (2011): Ungewissheit im institutionellen Wandel. Individuelle Ressourcen als Potenzial. In: Jeschke, Sabine; Isenhardt, Ingid; Hees, Frank & Trantow, Sven (Hg.): Enabling Innovation. Innovationsfähigkeit - deutsche und internationale Perspektiven. Berlin (Springer), S. 87 – 98.

Elbe, Martin (2012a): Employography – Neuer Umgang mit Berufsbiographien. In: Böhle, Fritz & Busch, Sigrid (Hg.): Management von Ungewissheit. Neue Ansätze jenseits von Kontrolle und Ohnmacht. Bielefeld (transscript), S. 279 – 296.

Elbe, Martin (2012b): Management von Ungewissheit: Zukünftige Zumutungen an die Führung. In: Grote, Sven (Hg.): Die Zukunft der Führung. Berlin (Springer), S. 173 – 189.

Elbe, Martin (2013): Organisationsentwicklung: Integrativer Ansatz der betrieblichen Sozialisation. Kaiserslautern (TU/DISC).

Gioia, Dennis (1998): From Individual to Organizational Identity. In: Whetten, David & Godfrey, Paul (Hg.): Identity in Organizations. Building Theory through Conversations. Thousand Oaks (Sage), S. 17 – 32.

Goffman, Erving (1996): Wir alle spielen Theater. Die Selbstdarstellung im Alltag. 5. Aufl. München (Piper).

Heller, Jutta; Elbe, Martin & Linsenmann, Male (2012): Unternehmensresilienz – Faktoren betrieblicher Widerstandsfähigkeit. In: Böhle, Fritz & Busch, Sigrid (Hg.): Management von Ungewissheit. Neue Ansätze jenseits von Kontrolle und Ohnmacht. Bielefeld (transcript), S. 213 – 232.

Hoog, Michael (2001): A Social Identity Theory of Leadership. In: Personality and Social Psychology Review. 3/2001, S. 184 – 200.

Jeschke, Sabine; Isenhardt, Ingid; Hees, Frank & Trantow, Sven (2011) (Hg.): Enabling Innovation. Innovationsfähigkeit - deutsche und internationale Perspektiven. Berlin (Springer)

Keupp, Heiner (1997): Diskursarena Identität: Lernprozesse in der Identitätsforschung. In: Keupp, Heiner & Höfer, Renate (Hg.): Identitätsarbeit heute. Klassische und aktuelle Perspektiven der Identitätsforschung. Frankfurt a. M. (Suhrkamp), S. 11 – 39.

Keupp, Heiner & Dill, Helga (2010): Vorwort: Erschöpfende Arbeit – Gesundheit und Prävention in der flexiblen Arbeitswelt. In: diess. (Hg.): Erschöpfende Arbeit. Gesundheit und Prävention in der flexiblen Arbeitswelt. Bielefeld (transscript), S. 7 – 17.

Klimecki, Rüdiger; Probst, Gilbert & Eberl, Peter (1994): Entwicklungsorientiertes Management. Stuttgart (Schäffer-Poeschel).

Kohli, Martin (2003): Der institutionalisierte Lebenslauf: ein Blick zurück und nach vorn. In: Allmendinger, Jutta (Hg.): Entstaatlichung und soziale Sicherheit. Opladen (VS-Verlag für Sozialwissenschaften), S. 525 –545.

Lievens, Filip; Van Hoye, Greet & Anseel, Frederik (2007): Organizational Identity and Employer Image: Towards a Unifying Framework. In: British Journal of Management, Vol. 18, S. 45 – 59.

Luhmann, Niklas (2000): Organisation und Entscheidung. Opladen (Westdeutscher).

Mead, George (1969): Sozialpsychologie. Neuwied a. R. (Luchterhand).

Mead, George (1968): Geist, Identität und Gesellschaft. Frankfurt a. M. (Suhrkamp).

Ortmann, Günther (1992): Macht, Spiel, Konsens. In: Küpper, Willi & Ortmann, Günther (Hg.): Macht und Spiele in Organisationen. 2. Aufl. Opladen (Westdeutscher), S. 13–26.

Paulmann, Robert (2013): Corporate Idenitity. Corporate Idenitity Portal. URL: http://www.ci-portal.de/basis/ vom 08.03.2013.

Pongratz, Hans & Voß, Günter (2003): Die Institutionalisierung von Employability. Anforderungen an die Regulierung eines neuen Vermittlungsmodus zwischen Person und Betrieb. In: Allmendinger, Jutta (Hg.): Entstaatlichung und soziale Sicherheit. Opladen (VS-Verlag für Sozialwissenschaften), S. 455 – 464.

Rampe, Micheline (2005): Der R-Faktor: Das Geheimnis unserer inneren Stärke, München (Knauer).

Sackmann, Sonja (1990): Möglichkeiten der Gestaltung von Unternehmenskultur. In: Lattmann, Charles (Hg.): Die Unternehmenskultur: Theoretische und praktische Implikationen. Heidelberg (Physica), S. 151 – 186.

Scharnhorst, Julia (2008): Resilienz – Neue Arbeitsbedingungen erfordern neue Fähigkeiten, in: Bundesverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen (Hg.): Psychologie, Gesellschaft, Politik 2008 – Psychische Gesundheit am Arbeitsplatz in Deutschland. Berlin (BDP), S. 51 – 54.

Tajfel, Henri & Turner, John (1986): The social identity theory of intergroup behavior. In: Worchel, Stephen & Austin, William (Hg.): Psychology of intergroup relations. 2. Aufl. Chicago (Nelson-Hall), S. 7 – 24.

Töpfer, Armin (2007): Betriebswirtschaftslehre: Anwendungs- und prozessorientierte Grundlagen. 2. Aufl. Berlin (Springer).

Turner, John (1999): Some Current Issues in Research on Social Identity and Self-categorization Theories. In: Ellemers, Naomi; Spears, Russell & Doojse, Bertjan (Hg.): Social identity: Context, commitment, content. Oxford (Blackwell), S. 6 – 34.

Turner, John & Onorator, Rina (1999): Social Identity, Personality and the Self-Concept: A Self-Categorization Perspective. In: Tyler, Tom; Kramer, Roderick & John, Oliver (Hg.): The Psychology of the Social Self. Mahwah (Lawrence Erlbaum), S. 11 – 46.

Turner, Jonathan (2013): Contemporary Sociological Theory. Thousand Oaks (Sage).

Türk, K. (1976): Grundlagen einer Pathologie der Organisation. Stuttgart (Enke).

Vogel, Rick & Hansen, Nina (2010): Organisationale Identität: Bibliometrische Diskursanalyse und Ausblick auf einen praxistheoretischen Zugang. Diskussionspapiere des Schwerpunktes Unternehmensführung am Fachbereich BWL der Universität Hamburg Nr. 03/2010.

Weber, Max (1980): Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie. 5. Aufl. Tübingen (Mohr).

Whetten, David & Godfrey, Paul (1998) (Hg.): Identity in Organizations. Building Theory through Conversations. Thousand Oaks (Sage).

Wiedmann, Klaus-Peter & Jugel, Stefan (1987): Corporate-Identity-Strategie: Anforderungen an die Entwicklung und Implementierung. In: Die Unternehmung. 3/1987, S. 186 - 204.

Zimmer, Annette & Hallmann, Thorsten (2001): Identität und Image von Dritte Sektor Organisationen im Spiegel der Ergebnisse der Organisationsbefragung «Gemeinnützige Organisationen im gesellschaftlichen Wandel«. In: Zeitschrift für Sozialreform. 5/2001, S. 506 – 525.