Die unsichtbaren Alten – Bilder über das Altern von Menschen mit lebenslanger Behinderung[1]

Zusammenfassung

Menschen mit lebenslangen Behinderungen werden älter. Diesem demografisch eindeutigen Befund steht bislang eine sehr geringe Aufmerksamkeit für die damit verbundenen Herausforderungen und Chancen in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung gegenüber. Auch in den entsprechenden gerontologischen Fachdiskursen tauchen älter werdende Menschen mit Behinderungen kaum auf. Einblicke in die subjektiven Handlungslogiken und die diese beeinflussenden Herstellungslogiken der Vorstellungen von Menschen mit Behinderungen vom Altsein und Altwerden sowie Kenntnisse über die Lebenslage sind aber dringend nötig, um auch dieser Personengruppe ein selbstbestimmtes Alter(n) zu ermöglichen. An dieser Stelle setzt der vorliegende Beitrag an, in dem Einblicke in das Älterwerden von Menschen mit Behinderung gewährt werden. Ziel ist das Sichtbarmachen einer Adressat_innengruppe, die im gerontologischen Fachdiskurs bisher unsichtbar ist.

Schüsselwörter: Behinderung, Alter, Altersbilder, Partizipation, Handlungsspielräume, schwach vertretene Interessen

Keywords: ageing, disability, image of age, participation, scope of action

Summary

While the increase in average life expectancy of persons with lifelong disabilities is a universally recognized and well-established fact, little academic attention has been given to the associated challenges and opportunities. Even the respective gerontological debates tend to give little to no attention to the crucial issues revolving the ageing of persons with disabilities. Insights into the subjective logic of action – and the influencing logic that creates disabled person’s notion of age and ageing, as well as the awareness of life circumstances – are the key to enabling self-determined ageing. The present paper uses this background to provide an insight into disabled person’s process of ageing. The overall aim is to make an invisible target group and its interests visible that so far have been neglected in gerontological debates.

Schüsselwörter: Behinderung, Alter, Altersbilder, Partizipation, Handlungsspielräume, schwach vertretene Interessen

Keywords: ageing, disability, image of age, participation, scope of action

1. Altersbilder und Behinderungsbilder – von dichotomen Kontrastierungen zur neueren Biopolitik des Alter(n)s

1.1 Menschen mit lebensbegleitender Behinderung im Alter – eine neue Adressat_innengruppe im Sozial- und Gesundheitswesen

Das Alter von Menschen mit Behinderungen ist – zumindest in Deutschland – ein noch »junges« Phänomen: Nach der Ermordung von Menschen mit Behinderungen durch die sogenannten »Euthanasie«-Programme im Nationalsozialismus kommt nach der relativ kleinen Generation der »Euthanasie«-Überlebenden nun die Nachkriegsgeneration ins Rentenalter, mit ihnen auch eine größer werdende Zahl von Menschen mit Behinderungen. Diese Entwicklung wird schon seit Jahrzehnten in Wissenschaft und Praxis der Heilpädagogik thematisiert. Die empirische Forschung zur Lebenssituation von Menschen mit lebensbegleitender Behinderung im Alter ist dagegen nach wie vor lückenhaft und auf Teilaspekte beschränkt. Fachliteratur ist eher konzeptionell und handlungsorientiert ausgerichtet. Zur besonderen Situation von Menschen mit komplexen Behinderungen im Alter ist die Datenlage deutlich noch bescheidener: Über die Chancen und Risiken des Alterungsprozesses für diese Personengruppe gibt es kaum empirisch erhobene Erkenntnisse, wenn auch inzwischen in der Praxis breite Erfahrung. Die internationale Forschungslandschaft hat das Thema schon breiter aufgenommen (vgl. die Literaturstudien bei Schäper/Schüller/Dieckmann/Greving 2010 sowie Dieckmann/Metzler 2013; Bigby 2004), die Rezeption internationaler Erkenntnisse hat jedoch in Deutschland gerade erst begonnen und findet bisher am ehesten im Bereich der medizinischen Forschung statt.

Betrachtet man die gesellschaftliche Wahrnehmung des Themas, so führt die Spur ins Leere: Menschen mit lebensbegleitenden und komplexen Beeinträchtigungen gehören zu den Personengruppen, deren Existenzberechtigung entweder grundlegend infrage gestellt wird, wie dies in bestimmten bioethischen Positionierungen aktuell wieder deutlich vertreten wird. Oder sie werden schlicht unsichtbar gemacht, ein Phänomen, das Winkler (2008) als eine der neuen »Formationen der Ausgrenzung« beschrieben hat: An die Stelle der aktiven Ausgrenzung durch den Ausschluss aus bestimmten gesellschaftlichen Bereichen tritt der Oblivionismus, die Unsichtbarkeit der Ausgegrenzten. So bleibt in aktuellen Diskursen und Programmen zur Umsetzung der Leitidee Inklusion die Personengruppe der Menschen mit komplexer Behinderung entweder unausgesprochen ausgespart, oder aber die komplexe Behinderung dient als Legitimation für den expliziten Ausschluss aus Inklusionsprogrammen (vgl. Dederich 2008). Dieser Prozess kommt einer Halbierung der Leitidee Inklusion gleich (vgl. Schäper 2007) und setzt die Praxis der Aussonderung von Menschen mit komplexen Behinderungen und Verhaltensproblemen aus gemeindenahen Wohnformen fort: Nachdem in den 1980er und 1990er Jahren viele Bemühungen um »Normalisierung« und »Integration« auch für Menschen mit schweren Beeinträchtigungen Zugänge zu gemeindenahen Wohnformen und Betreuungssettings eröffnet haben, bleiben Menschen mit schweren Beeinträchtigungen aufgrund des Mehrkostenvorbehalts in § 13 Abs. 1 SGB XII bis heute weitgehend ausgeschlossen, sofern ihre Betreuung in ambulanten Settings mit »unverhältnismäßigen Mehrkosten« verbunden und »eine geeignete stationäre Einrichtung zumutbar« ist. Vertreter_innen der Leistungsträger betonen, dass auch die UN-Behindertenrechtskonvention, die Menschen mit Behinderungen das Recht auf selbstbestimmte Wahl ihrer Wohn- und Lebensform zuschreibt (Art. 19 UN-BRK), diesen Mehrkostenvorbehalt nicht grundlegend infrage stelle: »der Mehrkostenvorbehalt des § 13 SGB XII gilt weiter« (Münning 2013, S. 151). Nur in wenigen, mit den Leistungsträgern der Eingliederungshilfe gesondert ausgehandelten, kleineren Projekten einzelner Leistungsanbieter ist die Wohnform des ambulant unterstützten Wohnens auch Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf zugänglich (vgl. Dieckmann/Heele-Bökenkötter/Wenzel 2012). Unter Bedingungen der weiter zunehmenden Ökonomisierung im Sozial- und Gesundheitswesen treibt die Entwicklung den »Drift nach unten« weiter an, der Menschen mit hohen Unterstützungsbedarfen »in Richtung des letzten sozialen ›Auffangnetzes‹ [weiterdelegiert]: Von der Arbeitslosenhilfe zur Sozialhilfe, von der Krankenversicherung und Eingliederungshilfe in Richtung Pflegeversicherung (...) Am Ende des sozialadministrativen Verschiebebahnhofs finden sich dann die Pflegeanstalten und Pflegeabteilungen in Alten- und Behindertenheimen als institutionelle ›Endstationen‹ und Sackgassen der sozialen Integration« (Gröschke 2002, S. 183). Damit geht ein »Prozess des moralischen ›down-sizing‹« einher (ebd.), in dem sich paradoxerweise Schuldgefühle auf Seiten der Betroffenen potenzieren, bis sie schließlich so kleinlaut geworden sind, dass sie keine Ansprüche mehr zu stellen wagen. Verschärft werden diese Mechanismen durch sozialrechtliche Schnittstellenprobleme, die sich auf organisationale Entwicklungsprozesse in der Behindertenhilfe ebenso auswirken wie auf individuelle Chancen und Risiken für die Betroffenen. Dies zeigt ein Rechtsstreit um die Abgrenzung der Hilfearten Eingliederungshilfe und Pflege aus dem Jahr 2009: Ein Landkreis in Niedersachsen hatte die weitere Kostenübernahme für die Eingliederungshilfe für eine seinerzeit 82-jährige Bewohnerin einer stationären Wohneinrichtung der Behindertenhilfe, in der sie seit Kriegsende (!) lebte, verweigert. Aus der Aussage eines begutachtenden Hausarztes, wonach die Betreute »schwerstpflegebedürftig« sei, hatte der Leistungsträger geschlossen: »Summa summarum besteht somit keine Aussicht mehr, dass bei Ihrer Betreuten künftig die Aufgabe der Eingliederungshilfe erfüllt werden kann.« Das Sozialgericht Münster entschied dagegen (Beschluss vom 05.08.2009, AZ: S 12 SO 77/09 ER), dass die Leistungen der Eingliederungshilfe weiter zu gewähren sind. Die in solchen Streitfällen begegnende Argumentationskette geht irrigerweise von einer Gleichung aus, die inhaltlich in keiner Weise nachvollziehbar ist: dass es ein umgekehrt proportionales Verhältnis zwischen Eingliederungshilfe- und Pflegebedarf gebe – als würde mit zunehmendem pflegerischen Unterstützungsbedarf der Eingliederungshilfebedarf automatisch abnehmen. Auch wenn die gegenteilige Gleichung nicht in jedem Einzelfall gilt, so lässt sich doch annehmen, dass mit Zunahme des pflegerischen Unterstützungsbedarfs etwa aufgrund von Alterungsprozessen der Bedarf an Unterstützungsleistungen zur weiteren Sicherung der Teilhabe am Leben der Gemeinschaft, zur Milderung der Folgen der Behinderung – zentrale Aufgaben der Eingliederungshilfe gem. § 53 SGB XII – sogar zu- statt abnimmt. Zudem sind pflegerische Leistungen von Eingliederungshilfeleistungen deutlich zu unterscheiden (vgl. Bernzen 2009): Während die Sozialgesetzbücher V und XI konkrete Hilfsmittel und Verrichtungen benennen, die den Umfang der Leistungen eingrenzen, ist die Eingliederungshilfe (SGB XII) durch offene Hilfekataloge bestimmt, die sich aus den zu vereinbarenden Zielsetzungen der Hilfe ergeben, aber in der Ausgestaltung der konkreten professionellen Unterstützung offen sind und im Hilfeprozess offen bleiben, da sie in Verfahren der Hilfe- bzw. Teilhabeplanung immer wieder neu ausgehandelt und den individuellen Entwicklungsprozessen wie sich verändernden Bedarfslagen angepasst werden. Zudem sind Leistungen des SGB XI verrichtungsbezogen an körperlichen Defiziten orientiert, die durch die Inanspruchnahme dieser Leistungen kompensiert werden (sollen). Insofern ist die Koordinierung von Eingliederungshilfe- und Pflegeleistungen ein komplexes sozialrechtliches Problem, das nicht einfach durch eine Auflösung des Spannungsverhältnisses nach einer Seite hin – als Entweder-oder-Lösung – aus der Welt geschafft werden kann. »Eine Vorstellung, nach der überwiegend pflegebedürftige ältere Menschen mit Behinderungen ihren Anspruch auf Eingliederungshilfe verlieren, ist mit geltendem Recht nicht vereinbar« (Bernzen 2012, S. 41).

Hintergrund der Abgrenzungsschwierigkeiten, die vielfach zulasten der Betroffenen diskutiert und ausgetragen werden, sind finanzielle Probleme der Leistungsträger angesichts knapper Kassen und steigender Fallzahlen, u.a. durch die demographische Entwicklung, und steigende »Fallkosten« durch mit dem Alter zunehmende Unterstützungsbedarfe. Untersuchungen zeigen dagegen, dass der alterskorrelierte Pflegemehrbedarf von Menschen mit geistiger Behinderung im Vergleich zu dem der sog. Normalbevölkerung entgegen der landläufigen Meinung nicht höher ist (vgl. Dieckmann/Christos/Schäper/Schüller/Greving 2011, 23). Insgesamt scheint die deutlich gestiegene Lebenserwartung in diesem Diskurs primär als Problem, nicht als Zugewinn an Lebenschancen gewertet zu werden.

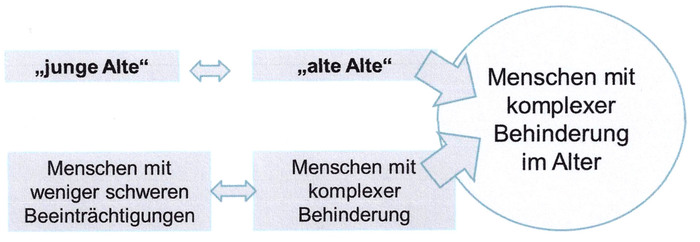

1.2 Mehrfache Dichotomisierung: Altersbilder und Behinderungsbilder

Insbesondere in der kritischen Gerontologie wird auf »dichotome Kontrastierungen« (Karl 2006, 302) in Bezug auf Menschen im Alter hingewiesen: dem Bild der »jungen Alten« (Pichler 2010, S. 417), die als aktiv, ehrenamtlich engagiert und gesundheitlich fit beschrieben werden, wird das (entweder negativ konnotierte oder aber unsichtbar bleibende) Bild der »alten Alten« gegenüber gestellt, die defizitär betrachtet werden und als hilfebedürftig, krank und gebrechlich gelten. Nicht nur als Zielgruppe für die Konsumindustrie sind die »jungen Alten« interessant geworden, sondern ihnen wird im Paradigma des aktivierenden Sozialstaates darüber hinaus eine aktive Rolle im Gemeinwesen zugesprochen: Als bürgerschaftlich Engagierte sollen sie ihr Potential hier einbringen. Die »alten Alten« dagegen werden überwiegend als unproduktiv attribuiert. Die Personengruppe der älteren Menschen, die schon von Geburt an oder seit ihrer Kindheit mit einer Behinderung leben, ist in der Regel einem doppelt defizitären Blick ausgesetzt, denn sie wird nicht nur als »alt« sondern auch noch als »behindert« wahrgenommen. Sie sind besonders gefährdet, nicht (mehr) als Subjekte wahrgenommen, sondern auf den Status als hilfebedürftige Objekte von Pflege reduziert zu werden. Die auf diese Weise entstandenen »Altersbilder sind […] immer vor dem Hintergrund von Machtverhältnissen zu betrachten und sie sind insofern wirkmächtig, als dass sie nicht einfach Wirklichkeit abbilden, sondern Wirklichkeit herstellen« (Pichler 2010, S. 416). Dabei wird die Dichotomisierung im Blick auf Menschen mit schweren Beeinträchtigungen, die nun älter werden, quasi verdoppelt. Sie werden auf die Rolle der Empfänger_innen von Hilfeleistungen reduziert, ein sinnvoller Beitrag für die Gemeinschaft wird ihnen nicht mehr zugetraut (vgl. Graumann/Offergeld 2013). Sie bleiben auf stationäre Lebenskontexte verwiesen und werden als »nicht inklusionsfähig« deklariert. Die Komplexität der Behinderung ergibt sich dabei aus dem Zusammenspiel zwischen oft mehrfachen Beeinträchtigungen (geistige und körperliche bzw. Sinnesbehinderung) und den vielfältigen Benachteiligungs- und Ausgrenzungserfahrungen, denen sie ausgesetzt sind und die sich durch Ökonomisierungsprozesse aktuell weiter verschärfen (vgl. Fornefeld 2008).

Abb.1: Doppelte Dichotomisierung von Alter und Behinderung

Abb.1: Doppelte Dichotomisierung von Alter und BehinderungDie Dichotomisierung dient gesellschaftlich als Legitimationsfigur für die oben genannten Spaltungen in der Zuweisung von Rechten. Damit sind sie mehr als nur Bilder in den Köpfen von Menschen: Sie erweisen sich als höchst funktional im Prozess der sozialpolitischen und ökonomischen Funktionalisierung der »jungen Alten« (Pichler 2010, S. 417) und der sich verschärfenden Exklusion der »alten« und »behinderten« Alten.

Damit geht unter einer machtanalytischen Perspektive auch die Frage einher, welche Bedürfnisse als legitim anerkannt werden. Älteren Menschen mit komplexen Beeinträchtigungen wird, so zeigt das o.g. Beispiel, schnell das Recht auf Eingliederungshilfe als Recht auf Teilhabe und Integration in die Gesellschaft abgesprochen. Bereits die Arbeiten von Nancy Fraser (1994) zeigen, dass bei der Etablierung von Bedürfnissen als anerkannte Bedürfnisse, die im Rahmen von sozialstaatlichen Interventionen beispielsweise der Eingliederungshilfe unterstützt werden, Machtformen wirken. So beschreibt sie die Bedürfnispolitik treffend als einen »Kampfplatz, auf dem Gruppen mit ungleichen diskursiven (und nicht-diskursiven) Ressourcen konkurrieren« (Fraser 1994, 256; zit. nach Bitzan/Bolay 2011, S. 21f.). Ältere Menschen mit komplexen Beeinträchtigungen verfügen in der Regel nicht über diese Ressourcen und sie haben meist nicht die Lobby, die ihnen ihrerseits diskursive oder nicht-diskursive Ressourcen zur Verfügung stellen könnte. Daher bleiben ihre Bedürfnisse im Rahmen von umkämpften Bedürfnisinterpretationen vielfach unsichtbar. Hinzu kommt, dass nicht nur der Verweis auf eine potentielle Employability im Kampf um Bedürfnisinterpretationen eine Rolle spielt, sondern unter dem sozialstaatlichen Aktivierungsparadigma die Anerkennung von Bedürfnissen auch davon abhängig gemacht wird, inwiefern Bedürftige aktiv bzw. aktivierbar sind. Aufgrund der skizzierten doppelt defizitären Sichtweise auf ältere Menschen mit komplexen Beeinträchtigungen gelten sie häufig gerade nicht (mehr) als aktiv(ierbar) beispielsweise im Rahmen von ehrenamtlichem Engagement. Dabei zeigt eine Reihe von Studien, dass ehrenamtliches Engagement auch von Menschen mit geistiger Behinderung nicht nur für sie selbst, sondern auch das jeweilige Gemeinwesen als Gewinn erlebt werden kann (vgl. Wicki 2013) – eine Diskussion, die im internationalen Kontext bereits deutlich weiter entwickelt ist als im deutschsprachigen Raum, auch in Bezug auf Menschen mit schweren Beeinträchtigungen (vgl. Choma/Ochocka 2005). Eine Evaluationsstudie zu Projekten des »inclusive volunteering« kommt sogar zu dem Ergebnis, dass nicht nur der Mensch mit Behinderung und die lokale Gemeinschaft, sondern die Gesellschaft insgesamt profitiert: »Inclusive volunteering benefits more than individuals with disabilities and the communities in which they serve; inclusive volunteering enriches all of society« (Miller/Schleien/Scoglio 2010, S. 10). Die Chancen inklusiver Konzepte ehrenamtlichen Engagements bleiben bislang jedoch weithin ungenutzt.

1.3 Intersektionalität als mehrdimensionale Perspektive zum Verständnis komplexer Exklusionsdynamiken

In der Heilpädagogik wird in den letzten Jahren zunehmend auf die Wechselwirkungen verschiedener Ungleichheits- und Benachteiligungskategorien hingewiesen: Behinderung, Migrationsgeschichte, Geschlecht und hohes Lebensalter können im Einzelfall in ihrer teilhabehinderlichen Wirkung nicht nur additiv zusammenkommen, sondern verstärken sich intersektionell in ihrer Exklusionsdynamik. Die Perspektive der Intersektionalität fordert dabei nicht nur, Verschiedenheit als »normal« wahrzunehmen, wie dies der Ansatz der Diversity Studies einfordert, sondern nimmt vor allem Macht- und Herrschaftsverhältnisse in den Blick, die Teilhabechancen eingrenzen und Verhältnisse der Mehrfachdiskriminierung herstellen und so die Konstruktion von Wirklichkeit in Kategorien wie »normal« grundlegend infrage stellt. Zudem werden – quasi als quer dazu liegende Dimension – verschiedene Ebenen der Ausübung von Macht betrachtet: Machtverhältnisse in Organisationen, in sozialen Gemeinschaften und Strukturen, in intersubjektiven Kommunikationsformen und Subjektformationen. Die Intersektionalitätsforschung ist zudem nicht nur an einer Beschreibung und Analyse der Wechselwirkungen interessiert, sondern im Sinne kritischer Theorietraditionen an der Transformation der Verhältnisse mit dem Ziel der Reduzierung von Barrieren, Ausschlussmechanismen und ungerechten Strukturen (vgl. Walgenbach 2012). Der Begriff Intersektionalität steht somit für »kontextspezifische, gegenstandsbezogene und an sozialen Praxen ansetzende Wechselwirkungen ungleichheitsgenerierender sozialer Strukturen (d.h. von Herrschaftsverhältnissen), symbolischer Repräsentationen und Identitätskonstruktionen« (Winker/Degele 2009, S. 15).

Betrachtet man Menschen mit Behinderungen, die altern, verknüpfen sich sowohl in der Fremd- als auch in der Selbstwahrnehmung Alter(n)sbilder und Behinderungsbilder – und verstärken sich wechselseitig. Während das Altern zunächst vielfach als Phänomen wahrgenommen wird, das jede und jeden betreffen wird, werden mit dem Alter assoziierte Ereignisse oder Veränderungen – die Zunahme gesundheitlicher Risiken und Probleme, neue Formen des individuellen Unterstützungsbedarfs, die mit Scham und Intimitätsverletzung verbunden sind (Pflegebedürftigkeit, Mobilitätseinschränkungen), Erfahrungen von Verlust und Trauer, eine Zunahme von Abhängigkeit und der Verlust von Autonomie – eher negativ konnotiert. Mit einer lebenslangen Behinderung sind diese Veränderungen oft schon lebenslang verbunden. Menschen mit Behinderungen wird daher im Alter noch weniger als anderen zugetraut, diese Lebensphase als Chance für neue Erfahrungen von Teilhabe erleben zu können. Sie werden in der Fremdwahrnehmung des doppelt defizitären Blicks auf die Rolle als Objekt von Hilfeleistungen reduziert. »Zahlreiche Untersuchungen zeigen, dass die bei diesen Menschen erkennbaren Einschränkungen und Defizite zur Aktivierung ungünstiger Alterskonzepte bzw. einer Orientierung an ‚negativen Prototypen‘ beitragen« (Harwood/Williams 1998, zit. n. BMAS 2013, S. 374). So verschärft der Faktor Behinderung die Ausgrenzungslogik des Alterns (vgl. Bigby 2004, S. 245). Negativ konnotierte Altersbilder sind dabei sehr wirkmächtig, weil sie Wahrnehmungsweisen nicht nur abbilden, sondern die Wahrnehmung von der Erwartung abweichender individueller Varianten – Beispiele ‚erfolgreichen‘ Alters mit lebenslanger Behinderung – verstellen und damit eine spezifische Wirklichkeit(swahrnehmung) fortschreiben (vgl. Pichler 2010, 416).

In der Selbstwahrnehmung von Menschen mit lebensbegleitender Behinderung über das Altern kann sich dies auch anders darstellen. Dabei ist über die Wahrnehmung des Alternsprozesses bei Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen nur wenig bekannt. Nur selten wird die Perspektive von Menschen mit geistiger Behinderung explizit erhoben, so liegen nur sehr punktuelle Kenntnisse vor, deren Repräsentativität begrenzt ist. Interessant ist aber die Beobachtung in einem Forschungsprojekt, dass Menschen mit geistiger Behinderung weniger negativ auf die zunehmende Abhängigkeit von der Unterstützung durch andere reagieren als Menschen, die im Alter erstmals auf die Hilfe anderer angewiesen sind und dies als erheblichen Autonomieverlust negativ werten (vgl. Dieckmann et al. 2013, S. 27). Andererseits können eingeschränkte Selbstwahrnehmungs- und Artikulationsfähigkeiten bei altersbedingten Veränderungen zu enormen Verunsicherungen und Ängsten führen. Auch zu den individuellen Vorstellungen von Teilhabe und Inklusion von älteren Menschen mit komplexen Behinderungen sind empirisch gesicherte Erkenntnisse bisher rar. Allerdings gibt es erste Hinweise, dass zum einen ältere Menschen mit komplexen Behinderungen sehr wohl Vorstellungen von Teilhabe und Inklusion haben – auch wenn sie die Begrifflichkeit nicht unbedingt verwenden – und dass zweitens diese Vorstellungen sehr vielfältig, weil vor allem biographisch geprägt sind. Eine zentrale Rolle spielen dabei auch professionell begleitende Fachkräfte. Fehlt es an Wahrnehmungsfähigkeit für individuelle Vorstellungen und Wünsche in Bezug auf das Älterwerden und über Kenntnisse, wie diese im Rahmen der individuellen Hilfeplanung erfasst werden können, werden schnell die eigenen Maßstäbe einer sinnvollen Alltagsgestaltung angelegt und überlagern die Wünsche und Bedürfnisse der Betreuten (vgl. Graumann/Isken/Richter-Suleja/Dahl 2013).

Wichtig scheint daher, das Alter zum einen als höchst individuellen Prozess zu begreifen, und zum anderen die konkrete Lebenssituation von älteren Menschen mit Behinderungen immer in dem komplexen Zusammenspiel von individuellen Voraussetzungen, Bedingungen im sozialen Umfeld und den verfügbaren Unterstützungsleistungen wahrzunehmen (vgl. Heller 2004). So kommen neue Chancen in den Blick, Teilhabe auch im Alter sicherzustellen, Unterstützungsleistungen verfügbar zu halten statt sie vorschnell für obsolet zu erklären und Umfeldbedingungen zu schaffen und aufrecht zu erhalten, die eine selbstbestimmte Gestaltung des Alltagslebens ermöglich.

1.4 Biopolitik des Alter(n)s und der Behinderung als Regierungstechnologien des modernen Sozialstaates

Mit dem Begriff der Biopolitik beschrieb Michel Foucault einen spezifischen Zusammenhang zwischen politischen Machtformen, Wissensbeständen der Humanwissenschaften und dem Selbstverständnis des modernen Subjekts, den »Eintritt des Lebens und seiner Mechanismen in den Bereich der bewussten Kalküle und die Verwandlung des Macht-Wissens in einen Transformationsagenten des menschlichen Lebens" (Foucault 2004, S. 170). So konnte sich in Bezug auf das Phänomen Behinderung eine bestimmte Form der »Regierung genetischer Risiken, die im Namen von Selbstbestimmung, Eigenvorsorge, Verantwortung und Wahlfreiheit auf eine Optimierung des individuellen Humankapitals zielt", etablieren (Lemke 2000, S. 230). Gesundheit gilt als machbar, Krankheit und Behinderung als vermeidbar. Im Zuge der Ökonomisierung im Sozial- und Gesundheitswesen wird dem Individuum mehr und mehr die Verantwortung für Gesundheitsvorsorge und das Management individueller Risiken zugeschrieben. Neue Formen der politischen Absicherung gegen Lebensrisiken auf der Basis der Kalkulation von Wahrscheinlichkeiten »ermöglichen andere Formen der sozialen Kontrolle, die weder als repressiv noch als wohlfahrtsstaatlich integrativ zu beschreiben sind« (Schultz 2003, S. 455). Das Individuum regiert sich selbst in einer Weise, dass repressive Machtformen sich erübrigen, der Sozialstatt nimmt sich als Garant sozialer Absicherung von Risiken und des solidarischen Ausgleichs von Lebensrisiken mehr und mehr zurück. Das gilt auch in Bezug auf die Lebensphase Alter. Je mehr die Lebenserwartung und damit die Anzahl alter Menschen in der Gesellschaft zunimmt, umso mehr werden die mit dem Alter verbundenen Risiken als individuell zu lösende Probleme definiert, denen mit einer entsprechenden Lebensführung, mit Anti-Ageing-Strategien und selbst zu zahlenden »individuellen Gesundheitsleistungen« (IGeL) individuell zu begegnen ist. Die in der Gerontologie der letzten Jahre weit verbreiteten Leitbilder des erfolgreichen und produktiven Alters sind in hohem Maße kompatibel mit dem Appell an die Eigenverantwortung, der den Rückzug des aktivierenden Sozialstaates legitimiert und kompensiert. Die »Potenziale« des Alters für die Gesellschaft möglichst nutzbar zu machen, erscheint in dieser Logik nur konsequent und wird zum erklärten Ziel von Bildungsprogrammen der sozialen Altenarbeit und Altenbildungsarbeit (vgl. Karl 2006). Auf der Rückseite dieser Entwicklung verläuft die Ausgrenzung von Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf umso selbstverständlicher und unsichtbarer.

Die Analysen Foucaults zur modernen Gouvernementalität (vgl. Foucault 2004) machen zudem auf die Wechselwirkungen zwischen Macht- und Wissensformen und Subjektivierungsprozesse aufmerksam. Im komplexen Zusammenwirken von Fremd- und Selbstführung entsteht eine Dynamik, in deren Verlauf »die ‚jungen Alten‘ nicht oder jedenfalls nicht nur zu aktivierbaren Subjekten gemacht werden, sondern (…) – in dem Maße und in der Weise wie sie ihre Aktivitätspotenziale entdecken – selbst an ihrer Konstitution und Funktion als ‚aktive Alte‘ mitwirken« (Denninger/von Dyk/Lessenich/Richter 2010, S. 208; Hervorh. im Orig.). Hintergrund dieser Verschränkung von Selbst- und Fremdwahrnehmung ist nicht nur die naheliegende Verschmelzung von »subjektivem Wunsch und sozialer Erwünschtheit« (ebd., S. 209), sondern deren Funktionalität im Zuge der Krise des modernen Wohlfahrtsstaates, dem die »aktiven Alten« nicht unnötig zur Last fallen, sondern durch ihr Engagement soziales Kapital zur Verfügung stellen. Alte Menschen und Menschen mit Behinderungen mit einem höheren Unterstützungsbedarf werden nicht nur ihre – möglicherweise nicht so einfach wahrnehmbaren und »nutzbaren« – Kompetenzen und Ressourcen, sondern in der Folge auch ihre Ansprüche auf Teilhabeleistungen aberkannt. Menschen in hohem Alter und Menschen mit komplexen Behinderungen verschwinden in analoger Weise aus der öffentlichen Wahrnehmung, bleiben auf stationäre Wohn-, Betreuungs- und Pflegesettings verwiesen: »hide the unacceptable face of old age [and profound and multiple disability; d.A.] in workhouses and nursing homes, or celebrate active or productive ageing [and disability]« (Biggs/Powell 2010). Menschen mit Behinderungen, die alt werden, sind hier wiederum einem doppelten Exklusionsrisiko ausgesetzt.

Neben den Anforderungen an Anbieter sozialer Dienste und Einrichtungen, den sich verändernden Unterstützungsbedarfen entsprechende neue Konzeptbausteine zu entwickeln (vgl. Dieckmann et al. 2013), ist es daher unabdingbar, sozialpolitische Entwicklungen und Diskurse daraufhin zu befragen, ob und inwiefern sie gesellschaftliche Alter- und Behinderungsbilder unkritisch aufnehmen und Exklusionsrisiken verschärfen oder aber die Teilhabechancen von Menschen mit Behinderungen im Alter tatsächlich, wirksam und nachhaltig gesichert oder vorschnell eingeschränkt werden.

2. Handlungsspielräume älterer Menschen mit Behinderungen zwischen individuellem Lebensstil und politischer Partizipation

2.1 Altern – ein höchst individuelles Phänomen

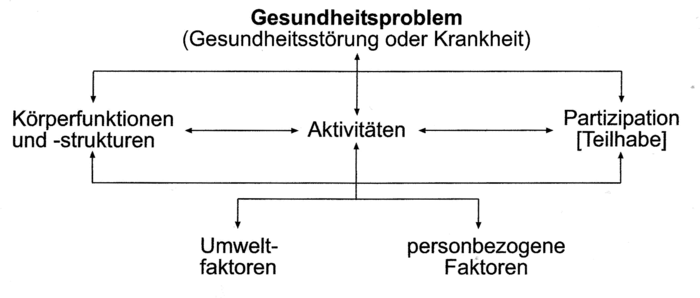

Abb. 2: Das bio-psycho-soziale Modell des Verständnisses von Behinderung in der ICF (Quelle: DIMDI 2005, S. 23)

Abb. 2: Das bio-psycho-soziale Modell des Verständnisses von Behinderung in der ICF (Quelle: DIMDI 2005, S. 23)Der Verlauf von Alterungsprozessen bei Menschen mit lebensbegleitender Behinderung ist in der deutschen Forschungslandschaft nach wie vor ein Randthema. Eine systematische Darstellung des Spektrums der mit dem Alter einhergehenden Veränderungen in der Lebensgestaltung lässt sich unter Rückgriff auf das Konzept der Handlungsspielräume gewinnen (vgl. Naegele 1998). Diese lassen sich den von der WHO in der »International Classification of Functioning, Disability and Health” (ICF) beschriebenen »Teilhabedomänen« zuordnen. Die ICF bildet ein bio-psycho-soziales Modell zum Verständnis von Behinderung in der Wechselwirkung zwischen funktionalen Beeinträchtigungen eines Menschen und den für die Chancen zu Teilhabe relevanten Umgebungsfaktoren (vgl. Abb. 2).

Tabelle 1: Handlungsspielräume und Teilhabedomänen

Tabelle 1: Handlungsspielräume und TeilhabedomänenDurch eine Verknüpfung der Teilhabedomänen der ICF mit den in der Gerontologie beschriebenen Handlungsspielräumen entsteht eine Matrix, anhand derer sich Lebensbereiche beschreiben lassen, die von sich verändernden Anforderungen im Alter betroffen sind.

Tabelle 2: Anforderungen und mögliche Unterstützungsbausteine beim Übergang in den Ruhestand

Tabelle 2: Anforderungen und mögliche Unterstützungsbausteine beim Übergang in den RuhestandDie Veränderungen in diesen Teilhabedomänen stellen sich selbstverständlich individuell äußerst unterschiedlich dar, aus der systematischen Darstellung lassen sich aber wichtige Hinweise auf erwartbare Veränderungen ableiten. Diese ergeben sich aus den Veränderungen in Bezug auf bestimmte Ereignisse im Alter wie etwa dem Wegfall einer Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen und den damit verbundenen Risiken. In der nachfolgenden Tabelle 2 ist erkennbar, wie sich dieses Ereignis auf den Dispositions- und Partizipationsspielraum eines Menschen auswirken kann und welche möglichen Unterstützungsbausteine passgenaue Antworten auf die sich verändernden Anforderungen geben können.

Elemente der genannten Lösungsvarianten müssen dabei sowohl in Bezug auf die eigene Wohnung, im unmittelbaren Wohnumfeld, im persönlichen sozialen Netzwerk, im Sozialraum, in professionellen Diensten als auch im Prozess der Hilfsplanung und -erbringung entwickelt werden. Dennoch: Die konkrete Gestaltung des Alters als Lebensphase bleibt eine höchst individuelle Aufgabe. Teilhabe realisiert sich nur, wenn hinreichend Spielräume für den Eigensinn bestehen und auch bei im Alter zunehmendem Unterstützungsbedarf erhalten bleiben. Hanses (2013) hat auf die Bedeutung dieses ›Eigensinn‹ hingewiesen, gerade im Blick auf Menschen, die Adressat_innen sozialer Dienstleistungen sind: Ihnen wird ihre Eigensinnigkeit schnell abgesprochen – eine Tendenz, die sich durch die Anpassungs- und Disziplinierungswirkungen eines Lebens in Institutionen noch verstärken kann (vgl. Schäper 2014). Umso wichtiger ist die Entwicklung einer Haltung, die Menschen mit Behinderungen im Alter ihren ›Eigensinn‹, ihren individuellen Lebensstil, ihre individuelle Wahl in Bezug auf ihr ganz persönliches teilhabeförderliches Unterstützungsarrangement zugesteht.

2.2 Partizipation als Schlüsselbegriff und gelebte Praxis in der kommunalen Planungspolitik

Partizipation ist im Blick auf die Anforderungen an die Lebensgestaltung im Alter – ob mit oder ohne lebensbegleitender Behinderung – sowohl ein Querschnittsthema in allen Lebensbereichen als auch eine spezifische Aufgabe in der Politikgestaltung auf allen Ebenen (Bundes-, Landes- sowie kommunale Ebene). Partizipation im Sinne mitgestaltenden Handelns und mitverantwortlichen Lebens in der Gesellschaft ist auch ein Schlüsselbegriff der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, die in Deutschland seit 2009 in Kraft ist. Über die aus der Konvention erwachsende politische (Selbst‑)Verpflichtung aller Politikebenen gelangt das Thema Partizipation zunehmend auch auf die Agenda kommunaler Sozialpolitik. Dabei ist – in Abgrenzung zu einem verrichtungsbezogenen Teilhabebegriff, wie er Eingang in die Weiterentwicklung der sozialen Pflegeversicherung gefunden hat – Teilhabe als Leitbegriff in der Eingliederungshilfe und der UN-Behindertenrechtskonvention ein inhaltlich unbestimmter und offener Begriff (vgl. Bernzen 2009), er schafft hier primär die Voraussetzungen für individuelle Wahlmöglichkeiten und politische Mitwirkung. Partizipation ist dabei nicht nur durchgängiger Grundsatz für die Gestaltung aller Lebensbereiche (Art. 4 UN-BRK), sondern beinhaltet die Verpflichtung der Vertragsstaaten, »aktiv ein Umfeld zu fördern, in dem Menschen mit Behinderungen ohne Diskriminierung und gleichberechtigt mit anderen wirksam und umfassend an der Gestaltung der öffentlichen Angelegenheiten mitwirken können« (Art. 29 b UN-BRK). Dabei entstehen Partizipationschancen im kommunalen Raum im Ineinanderwirken von individuellen Voraussetzungen der Bürger_innen einerseits und der vorfindlichen Gelegenheitsstrukturen oder Möglichkeitsräume auf struktureller Ebene andererseits (vgl. Köster 2009). Auch im Partizipationsdiskurs und in der Praxis der Beteiligungskultur auf kommunaler Ebene finden jedoch Polarisierungen statt: Klassische Strategien und Methoden der Bürgerbeteiligung älterer Menschen adressieren die »jungen Alten« mit Potential zu eigenem, ehrenamtlichem Engagement. Strategien der Berücksichtigung sog. schwacher Interessen bleiben in der kommunalen Seniorenpolitik weitgehend unberücksichtigt. Dies gilt für alte Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf etwa aufgrund einer Demenzerkrankung nicht weniger als für Menschen mit (insbesondere geistiger) Behinderung. Die üblichen kommunalen Beteiligungsstrukturen beispielsweise durch Bürgerforen oder Zukunftskonferenzen, aber auch durch formelle Gremien sind für diese Personengruppen nur schwer oder gar nicht zugänglich. Gremien sind in der Kommunikation mit Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen ungeübt (z.B. im Gebrauch leichter Sprache). Vor allem aber wird diesen Menschen kein sinnvoller, geschweige denn notwendiger Beitrag zur Gestaltung und Steuerung kommunaler Politik zugetraut. Vielmehr nehmen Politik und Verwaltung vielfach für sich in Anspruch, hinreichend gut zu wissen, was Menschen (mit und ohne lebensbegleitende Behinderung) im Alter brauchen. Die kommunikative Wende in der Kommunalpolitik, die in den Planungswissenschaften beschrieben ist (»communicative turn«, vgl. Keim/Jähnke/Kühn/Liebmann 2002) erweist sich in der Praxis vielfach als halbherzig. Dabei zeigen erste Erfahrungen in einem aktuellen Forschungsprojekt, dass die Beteiligung von bisher schwach vertretenen Interessen sehr gut möglich ist (vgl. Frewer-Graumann/Katzer/Schäper 2014): Zum einen können Rahmenbedingungen bei herkömmlichen Methoden der Bürgerbeteiligung entsprechend angepasst und modifiziert werden (Gebrauch von leichter Sprache, entsprechende technische Unterstützung, im Umgang mit Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen erfahrene Moderator_innen). Zum anderen müssen aufsuchende Strategien und Methoden der Erhebung von Bedarfslagen und somit einer »zugehenden« Sozialplanung entwickelt und neu konzipiert werden, um bisher schwach vertretene Interessen zu stärken (vgl. Rohrmann/Schädler/Kempf/Konieczny/Windisch 2014). Erfahrungen mit Fokusgruppen mit Menschen mit erworbenen und lebensbegleitenden Beeinträchtigungen zum Thema Älterwerden bestätigen, dass dies auch in sehr heterogenen Gruppen möglich ist (vgl. Backhaus 2014).

3. Schwach vertretene Interessen sichtbar machen

In der Reflektion neuerer Steuerungsformen in der Politik wird die Unterrepräsentanz sog. schwacher Interessen bisher nur punktuell thematisiert (vgl. Clement/Nowak/Scherrer/Roß 2010, 11). Der Begriff der ‚schwachen Interessen‘ steht dabei für eine »relative Benachteiligung in der politischen Interessenkonkurrenz, die aus einer Minderausstattung mit den für die Artikulations-, Organisations-, Mobilisierungs- und Durchsetzungsfähigkeit notwendigen sozialen Eigenschaften resultiert« (Willems/von Winter 2000, S. 14). Dabei ist wichtig zu betonen, dass die ‚Schwäche‘ der Interessen sich nicht aus individuell zuzuschreibenden Eigenschaften von Individuen, sondern aus der ihnen zugeschriebenen und zugetrauten Durchsetzungsmöglichkeit ergibt. Somit handelt es sich nicht um ‚schwache‘ Interessen im Sinne einer diesen Interessen oder gar den Träger_innen dieser Interessen anhaftenden Eigenschaft, sondern um schwach vertretene Interessen: Es mangelt an Ressourcen und Räumen, in denen diese Interessen artikuliert werden können und gehört werden. Aus diesem Verständnis schwach vertretener Interessen resultiert im Blick auf Menschen mit Behinderungen im Alter die Anforderung an die kommunale Sozialplanung, entsprechende Gelegenheitsstrukturen für die Artikulation von Bedürfnissen im Blick auf das Älterwerden zu schaffen, und zwar für alle. Der Erfolg dieser Bemühungen wird sich daran messen lassen müssen, ob und inwieweit es gelingt, auch den bisher am wenigsten aktiv Beteiligten – Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen, Menschen mit komplexen Behinderungen, Menschen mit Demenzerkrankungen – Artikulationsräume zur Verfügung zu stellen. Die Mindestanforderung zur Berücksichtigung bisher schwach vertretener Interessen solcher Personengruppen wäre die Beteiligung geeigneter Stellvertreter_innen, die advokatorisch für deren Interessen eintreten. Solche Formen der Stellvertretung erzeugen gleichzeitig neue Fragen, nämlich die ihrer Legitimität und Angemessenheit in Bezug auf die Form der Mandatierung. Denn gerade in Bezug auf Menschen mit geistiger Behinderung wird oft vorschnell auf Formen der Stellvertretung zurückgegriffen (etwa durch Angehörige oder auch gesetzliche Betreuer_innen) und die eigene Verantwortung für die Suche nach Möglichkeiten der unmittelbaren Eruierung von Bedürfnissen und Interessen wird vorschnell aufgegeben. Das ist mit der Grundidee der Partizipation, wie sie die UN-Behindertenrechtskonvention transportiert, nicht vereinbar: Advokatorische Formen der Interessenvertretung sind nur dann legitim, wenn sie sich ihrer Relativität und Vorläufigkeit – und der nicht vermeidbaren Gefahr der Entmündigung und Fremdbestimmung – bewusst bleiben.

Das Sichtbarmachen bisher schwach vertretener Interessen ist eine Herausforderung, aber zugleich eine Chance, den skizzierten Exklusionsprozessen entgegen zu wirken, die neue konzeptionelle Überlegungen nötig machen. Die Erfahrungen in dem genannten Forschungsprojekt zeigen bisher, dass die dichotomen Alters- und Behinderungsbilder bis in die Kultur von Planungsprozessen hinein wirken – und es nur in einem ergebnisoffenen gemeinsamen Lern- und Verständigungsprozess aller Beteiligten möglich wird, innovative Unterstützungsarrangements und damit echte Alternativen für eine selbstbestimmte Gestaltung des Lebens im Alter zu entwickeln (vgl. Frewer-Graumann/Katzer/Schäper 2014). Insbesondere ist Partizipation aber eine Frage der Haltung der Beteiligten und der politisch Verantwortlichen: Damit sie nicht zur strategischen Schein-Partizipation verkommt, gilt es, sich auf diesen offenen Prozess einzulassen und im laufenden Prozess immer wieder neue Wege zu gehen, deren Ausgang ungewiss bleibt.

Literatur

Backhaus, Kristin (2014): Lebenswelten entdecken – Ergebnisse einer Sozialraumanalyse aus der Sicht von alten Menschen mit und ohne lebensbegleitende Behinderung (Abstract). Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie 2014 (X), 100.

Bernzen, Christian (2009): Eingliederungshilfe muss Vorrang vor Pflege haben. neue caritas 110(7), 21–24.

Bernzen, Christian (2012): Der Graben zwischen SGB XI und SGB XII. Referenzbedarf und Perspektiven für Menschen mit Behinderungen im Alter. In: Deutsches Rotes Kreuz (Hg.) (2012): Alter und Behinderung - Behinderung und Alter. Herausforderungen für die Gesellschaft. Berlin (DRK), S. 40–46.

Bigby, Christine (2004): Ageing with a lifelong disability: A guide to practice, program and policy issues for human services professionals. London (Jessica Kingsley Publishers).

Biggs, Simon; Powell, Jason (2003): Foucauldian Gerontology: A Methodology for Understanding Aging. Electronic Journal of Sociology (2003). http://www.sociology.org/content/vol7.2/03_powell_biggs.html (12.08.2014).

Bitzan, Maria; Bolay, Eberhard (2011): Adressatin und Adressat. In: Otto, Hans-Uwe Thiersch, Hans (Hg.): Handbuch Soziale Arbeit. Grundlagen der Sozialarbeit und Sozialpädagogik. München (Reinhardt), S. 18–24.

BMAS (Bundesministerium für Arbeit und Soziales) (2013): Teilhabebericht der Bundesregierung über die Lebenslagen von Menschen mit Beeinträchtigungen. Teilhabe - Beeinträchtigung - Behinderung. Bonn (BMAS).

Choma, Becky; Ochocka, Joanna (2005): Supported Volunteering: A Community Approach for People With Complex Needs. Journal on Developmental Disabilities 12 (1), 1–18.

Clement, Ute; Nowak, Jörg; Scherrer, Christoph & Raß, Sabine (2010): Einleitung: Public Governance und Schwache Interessen. In: Clement, Ute; Nowak, Jörg; Scherrer, Christoph & Raß, Sabine (Hg.) (2010): Public Governance und Schwache Interessen. Wiesbaden (VS-Verlag). S. 7–26.

Dederich, Markus (2008): Der behinderte Mensch als Ausgeschlossener. In: Fornefeld, Barbara: Menschen mit komplexer Behinderung. Ein pädagogisch-phänomenologisches Lehrbuch. München (Reinhardt),S. 31–49.

Denninger, Tina; van Dyk, Silke; Lessenich, Stephan & Richter, Anna (2010): Die Regierung des Alter(n)s. Analysen im Spannungsfeld von Diskurs, Dispositiv und Disposition. In: Angermüller, Johannes; van Dyk, Silke (Hg.): Diskursanalyse meets Gouvernementalitätsforschung: Perspektiven auf das Verhältnis von Subjekt, Sprache, Macht und Wissen. Frankfurt am Main (Campus-Verag), S. 207–236.

Dieckmann, Friedrich; Giovis, Christos; Schäper, Sabine; Schüller, Simone & Greving, Heinrich (2011): Vorausschätzung der Altersentwicklung von Erwachsenen mit geistiger Behinderung in Westfalen-Lippe. Münster (LWL).

Dieckmann, Friedrich; Heele-Bökenkötter, Linda & Wenzel, Stephanie (2012): Ambulant unterstütztes Wohnen mit hohem Hilfebedarf. In: Greving, Heinrich; Dieckmann, Friedrich; Schäper, Sabine & Graumann, Susanne (2012): Evaluation von Wohn- und Unterstützungsarrangements für älter werdende Menschen mit geistiger Behinderung. Münster (LWL), S. 84–161.

Dieckmann, Friedrich; Metzler, Heidrun (2013): Alter erleben. Lebensqualität und Lebenserwartung von Menschen mit geistiger Behinderung im Alter. Abschlussbericht des KVJS-Forschungsprojektes. Stuttgart (KVJS).

Dieckmann, Friedrich; Graumann, Susanne; Schäper, Sabine & Greving, Heinrich (2013): Bausteine für eine sozialraumorientierte Gestaltung von Wohn- und Unterstützungsarrangements mit und für Menschen mit geistiger Behinderung im Alter. Münster (LWL).

DIMDI (Deutschen Institut für Medizinische Dokumentation und Information) (2005): Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF). http://www.dimdi.de/dynamic/de/klassi/downloadcenter/icf/endfassung/ (13.09.2014).

Fornefeld, Barbara (2008): Menschen mit Komplexer Behinderung – Klärung des Begriffs. In: Fornefeld, Barbara (Hg.): Menschen mit komplexer Behinderung. München (Reinhard), S. 50–81.

Foucault, Michael (2004): Geschichte der Gouvernementalität I: Sicherheit, Territorium, Bevölkerung. Frankfurt (Suhrkamp).

Frewer-Graumann, Susanne; Katzer, Michael & Schäper, Sabine (2014): Teilhabe von »schwach vertretenen Interessen« an kommunalen Planungsprozessen – Herausforderungen und Möglichkeiten (Abstract). Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie (X), S. 100.

Graumann, Susanne; Isken, Kathrin; Rychter-Suleja, Izabella & Dahl, Melanie (2013): Quartiersbezogene Konzepte. In: Greving, Heinrich; Dieckmann, Friedrich; Schäper, Sabine & Graumann, Susanne (2012): Evaluation von Wohn- und Unterstützungsarrangements für älter werdende Menschen mit geistiger Behinderung. Münster (LWL), S. 36–83.

Graumann, Susanne; Offergeld, Jana (2013): SeniorInnen in besonderen Lebenslagen - AdressatInnen Sozialer Arbeit? In: Böllert, Karin; Alfert, Nicole & Humme, Mark (Hg.): Soziale Arbeit in der Krise. Wiesbaden (Springer VS), S. 185–200.

Gröschke, Dieter (2002): Normalität, Normalisierung, Normalismus - Ideologiekritische Aspekte des Projekts der Normalisierung und sozialen Integration. In: Greving, Heinrich / Gröschke, Dieter (Hg.): Das Sisyphos-Prinzip. Gesellschaftsanalytische und gesellschaftskritische Dimensionen der Heilpädagogik. Bad Heilbrunn (Klinkhardt), S. 175–202.

Hanses, Andreas (2013): Das Subjekt in der sozialpädagogischen AdressatInnen- und NutzerInnenforschung – zur Ambiguität eines komplexen Sachverhalts. In: Graßhoff, Gunther (Hg.): Adressaten, Nutzer, Agency. Akteursbezogene Forschungsperspektiven in der Sozialen Arbeit. Wiesbaden (VS Verlag), S. 99–117.

Heller, Tamar (2004): Aging with developmental disabilities. In: Kemp, Bryan J. & Mosqueda, Laura (Hg.): Aging With a Disability. What the Clinician Needs to Know. Baltimore (Johns Hopkins University Press), S. 213–236.

Karl, Ute (2006): Soziale Altenarbeit und Altenbildungsarbeit – vom aktiven zum profilierten, unternehmerischen Selbst? In: Weber, Susanne & Maurer, Susanne (Hg.): Gouvernementalität und Erziehungswissenschaft. Wissen – Macht – Transformation. Wiesbaden (VS Verlag für Sozialwissenschaften). S. 301–320.

Köster, Dietmar (2009): Partizipation im Alter in den Kommunen Nordrhein-Westfalens. Newsletter Wegweiser Bürgergesellschaft 11 (05.06.2009). http://www.buergergesellschaft.de/106798/#3947 (Zugriff 24.10.2013).

Keim, Karl-Dieter; Jähnke, Petra, Kühn, Manfred & Liebmann, Heike (2002): Transformation der Planungskultur? Ein Untersuchungsansatz im Spiegel stadt- und regionalplanerischer Praxisbeispiele in Berlin-Brandenburg. Planungsrundschau - Zeitschrift für Planungstheorie und Planungspolitik 6, 126–152.

Lemke, Thomas (2000): Die Regierung der Risiken. Von der Eugenik zur genetischen Gouvernementalität. In: Bröckling, Ulrich; Krasmann, Susanne & Lemke, Thomas (Hg.): Gouvernementalität der Gegenwart. Studien zur Ökonomisierung des Sozialen. Frankfurt am Main (Suhrkamp), S. 227–264.

Miller, Kimberly D.; Schleien, Stuart J. & Scoglio, Pam (2010): Inclusive Volunteering: Community and Family Perspectives. The International Journal of Volunteer Administration, 27 (2), 1–12.

Münning, Matthias (2013): Mehrkostenvorbehalt ade? Subjektiv-öffentliche Rechte aus Art. 19 der UN-BRK? Nachrichtenachrichtendienst des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge, April 2013, 148–151.

Naegele, Gerhard (1998): Lebenslagen älterer Menschen, In: Kruse, Andreas (Hg.): Psychosoziale Gerontologie. Bd.1 Grundlagen. Göttingen (Hogrefe), S. 106–128.

Pichler, Barbara (2010): Aktuelle Altersbilder: »junge Alte« und »alte Alte«. In: Aner, Kirsten & Karl, Ute (Hg.): Handbuch Soziale Arbeit und Alter. Wiesbaden (VS Verlag), S. 415–425.

Pinner, Frank (2011): Den Herausforderungen der Initiierung von Lokalen Teilhabekreisen auf der Spur. In: Fink, Franz & Hinz, Thorsten (Hg.): Inklusion in Behindertenhilfe und Psychiatrie. Freiburg (Lambertus), S. 191–216.

Rohrmann, Albrecht; Schädler, Johannes; Kempf, Matthias; Konieczny, Eva & Windisch, Marcus (2014): Inklusive Gemeinwesen Planen. Eine Arbeitshilfe, herausgegeben vom Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf: MAIS.

Schäper, Sabine (2007): Von der ›Integration‹ zur ›Inklusion‹? Diskursive Strategien um den gesellschaftlichen Ort der Anderen im ‚Grenzfall' schwerer Behinderung. In: Filipovic, Alexander; Eckstein, Christiane & Oostenryck, Klaus (Hg.): Beteiligung, Inklusion, Integration. Sozialethische Konzepte für die moderne Gesellschaft, Münster (Aschendorff Verlag), S. 171–187

Schäper, Sabine; Schüller, Simone; Dieckmann, Friedrich & Greving, Heinrich (2010): Anforderungen an die Lebensgestaltung älter werdender Menschen mit geistiger Behinderung in unterstützten Wohnformen. Ergebnisse einer Literaturanalyse und Expertenbefragung. Münster (LWL).

Schäper, Sabine (2014): Zur Gouvernementalisierung professionellen Handelns im Spannungsfeld von Zuschreibungen und Eigensinn. EthikJournal 2:1. http://www.ethikjournal.de/ausgabe-12014/ (08.07.2014).

Schultz, Susanne (2003): Neoliberale Transformationen internationaler Bevölkerungspolitik. In: Peripherie 23 (2003), Nr. 92: Gouvernementalität, S. 452–480.

Walgenbach, Katharina (2012): Intersektionalität - eine Einführung. URL http://portal-intersektionalitaet.de/theoriebildung/schluesseltexte/walgenbach-einfuehrung/ (12.08.2014)

Wicki, Monika (2013): Unterstütztes freiwilliges Engagement. Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete (82), 125–139.

Willems, Ulrich; von Winter, Thomas (2000): Die politische Repräsentation schwacher Interessen: Anmerkungen zum Stand und zu den Perspektiven der Forschung. In: Willems, Ulrich & von Winter, Thomas (Hg.): Politische Repräsentation schwacher Interessen. Opladen (Leske und Budrich), S. 9–30.

Winker, Gabriele; Degele, Nina (2009): Intersektionalität. Zur Analyse sozialer Ungleichheiten. Bielefeld (transcript Verlag).

Winkler, Michael (2008): Formationen der Ausgrenzung: Skizzen für die Theorie einer diskursiven Ordnung. In: Anhorn, Roland & Bettinger, Frank (2008): Sozialer Ausschluss und Soziale Arbeit. Positionsbestimmungen einer kritischen Theorie sozialer Arbeit. Wiesbaden (VS Verlag), S. 107–127.

Endnoten:

- [1]

-

In diesem Beitrag wird von Menschen mit lebenslangen Behinderungen im Kontrast zu – beispielsweise im Alter – erworbenen Behinderungen gesprochen, um eine Personengruppe zu beschreiben, die seit der Geburt oder dem frühen Kindesalter mit einer Behinderung lebt. Der Begriff »geistige Behinderung« bezeichnet Behinderungsformen, die primär mit einer intellektuellen Beeinträchtigung einhergehen. Zur Wahl der Begrifflichkeiten »Behinderung«, »Lernschwierigkeiten«, »Beeinträchtigungen« u.a. gibt es unterschiedliche kritische Argumentationslinien. In diesem Beitrag wird bewusst der Begriff der »Behinderung« verwendet, weil er im Anschluss an die ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) der WHO umfassender das Zusammenspiel einer individuellen Beeinträchtigung oder Lernschwierigkeit mit sozialen Faktoren und Teilhabehindernissen beschreibt.