Von reizbaren Maschinen und empfindsamen Geistern: Körperbilder und Seelenmetaphern im Zeitalter von Aufklärung und Industrialisierung

Zusammenfassung

Auf der Suche nach den historischen Wurzeln der zeitgenössischen Leitmetaphern psychologischer Forschung und Theorie eröffnet diese Arbeit eine ideengeschichtliche Perspektivierung und Relativierung abendländischer Körper- und Seelenbilder. Der Fokus wird dabei auf die frühaufklärerischen rationalistischen und technizistischen Ursprünge der Physiologie und Psychologie des 19. Jahrhunderts gelegt. Anhand Philipp Sarasins Analyse des Hygienediskurses wird im Weiteren die populärwissenschaftliche Rezeption der »reizbaren Maschine« als wesentliches Element eines sich in der Aufklärung formierenden, männlich-bürgerlichen Körperverständnisses einbezogen. Der letzte Abschnitt bespricht die hintergründige Maschinenmetaphorik der frühen akademischen Psychologie anhand der Arbeiten von Herbart und Ebbinghaus, um die Breitenwirkung des mechanistischen Universalismus auch auf dem Gebiet der »empirischen Seelenlehre« aufzuzeigen.

Schüsselwörter: Geschichte der Psychologie, Philosophie der Psychologie, Metaphern der Psychologie, Mechanizismus, Körperbilder, Seelenmetaphern

Summary

Exploring the historical sources of contemporary metaphors in psychological research and theory, this text aims to put the metaphors of body and soul in western science and philosophy into a new perspective. Focusing on the rationalistic and technicistic roots of physiology and psychology in 19th century, which go back to the beginnings of industrialization and enlightenment, the cultural and philosophical preconditions of the sciences of body and soul are highlighted. Following Philipp Sarasins analysis of the discourse of hygienics, the popular reception of the »irritable machine« shows the formation of an enlighted, civic and male dominated constitution of the western body discourse in 19th century. In the last chapter, the popularity of machine-metaphors in science is demonstrated also in the field of early academic psychology, as exemplified in the works of Herbart and Ebbinghaus.

Key Words: History of Psychology, Philosophy of Psychology, Metaphors in Psychology, Mechanicism, metaphors of body and soul

Keywords: History of Psychology, Philosophy of Psychology, Metaphors in Psychology, Mechanicism, metaphors of body and soul

I. Einleitung

Am Leib findet man das Stigma der vergangenen Ereignisse, am Leib finden die Ereignisse ihre Einheit und ihren Ausdruck, in ihm entzweien sie sich aber auch und tragen ihre unaufhörlichen Konflikte aus. […] Am Leib löst sich das Ich auf[…]. Er ist eine Masse, die ständig abbröckelt. (Foucault 1974, 91)

Wenn, wie Sarasin und Tanner schreiben, Körperlichkeit im Selbstbezug immer schon kulturell kodiert ist und es »kein genuines Wissen vom Körper geben kann« (1998, 15), d. h. wenn jeder unvermittelte, prädiskursive Zugang zur Leiblichkeit versperrt ist, die peripheren »Signale« niemals indifferent erscheinen, die »Botschaften« des Körpers sich immer schon interpretationsbeladen zeigen – dann zerbricht die Selbstverständlichkeit des Körperverständnisses und eröffnet sich in ihrer historischen Kontingenz einer Analyse, die den Ausdruck »mein Körper« als Variable mit großer Streubreite betrachtet. Eingespannt zwischen ökonomischen, hygienisch-medizinischen, physiologischen, religiösen und medialen Ermöglichungsbedingungen und Anforderungen, ist das abendländische Körperverständnis seit dem Beginn der Neuzeit einem radikalen Wandel unterworfen, den diese Arbeit in ausgewählten Episoden nachzeichnen will.

Ausgehend von den Frühaufklärern und Rationalisten um Descartes und Galilei im 17. und 18. Jahrhundert, folgt dieser Text den Hygienikern in Frankreich und Deutschland ins 19. Jahrhundert, um schließlich die reduktionistische Physiologie der »organischen Physik« als »modernste« Form der Konstitution von Körperlichkeit im Kontext von Aufklärung und Industrialisierung aufzuzeigen, deren Folgewirkungen bis heute spürbar sind.

Ab dem V. Abschnitt wird die These von der Vermitteltheit des »Körper-Habens« auf den Geist erweitert: Auch die Psyche ist ein geschichtlicher Streitplatz sich ausschließender Diskurse, die immer darauf abzielen, ihre »Redeweise als die 'wahre' zu etablieren und konkurrenzierende auszuschließen« (ebd., 35). Vom Geist, der Seele oder dem »Ich« zu sprechen, ist sprachlich und historisch nicht weniger voraussetzungsreich, als auf je »meinen Körper« zu referieren. Auf diesem Kampfplatz tummelt sich seit der Mitte des 19. Jahrhunderts eine Disziplin, die das wahre Sprechen über den Geist auf akademischem Boden für sich beansprucht: Die akademische Psychologie, deren Ursprung im mechanistisch-materialistischen Denkstil anhand der Arbeiten Herbarts und Ebbinghaus' skizziert wird.

Die Analyse versteht sich einerseits als Relativierung und Historisierung jener Konzepte, die »hinter« der Sprache nach einer »ursprünglichen« Erfahrung von Körper oder Bewusstsein suchen, anderseits zeigt sie auch der zeitgenössischen experimentellen Psychologie die technizistisch-mechanistischen Wurzeln ihres kybernetisch-informationstheoretischen Denkstils auf, wenn sie mit Peter Sloterdijk konstatiert: »Mit dem Aufkommen einer Sprache der Seele fängt die Beseelung selbst an zu galoppieren; im Gegensatz zu dem, was die Modernen meinen, bringt erst die Psychologie die Psyche zum Blühen« (Sloterdijk 1993, 178). Blüten treiben aber nur dort, wo zuvor gesät wurde – im Fall der Psyche tat dies eine Heerschar von unterschiedlichsten Professionen, von denen wir in dieser Arbeit einige kennen lernen werden: Philosophen, Ärzte, Physiologen, Hygieniker, Maschinenbauer und Ingenieure…[1]

II. Ein kosmisches Uhrwerk aus Federn, Rädern und Rohren

Alles ist Springfeder, Hebel, Winde, hydraulische Maschine, chemisches Laboratorium vom Gras bis zur Eiche, vom Floh bis zum Menschen, vom Sandkorn bis zu den Welten. (Voltaire, zitiert nach Sakmann 1910, 161)

Die Mechanisierung der Körper hat längst nicht erst mit der Industrialisierung eingesetzt: Bereits im 17. Jahrhundert bahnte sich eine Konjunktur maschineller Welt- und Körperbilder an, die mit Namen wie Comenius, Descartes, La Mettrie, Holbach und Leibniz verbunden ist.

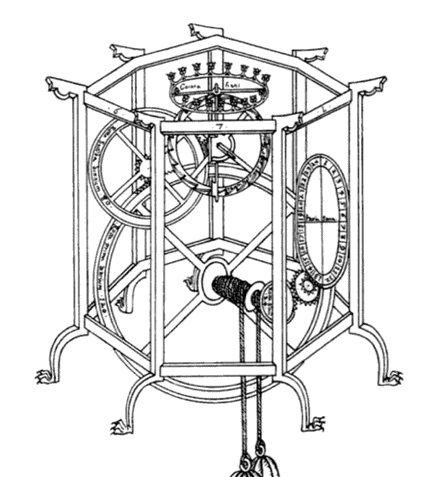

Abbildung 1: Bauplan des »Astrariums«, einer mechanischen Räderuhr von Giovanni Dondi (1318-1389)

Voraussetzung des neuzeitlichen Körperverständnisses war ein Aufbrechen kognitiver wie sozialer Stabilisatoren spätmittelalterlicher Gesellschaften: In der aristotelisch-scholastischen Tradition der Physik wurde die Mechanik als ergötzliche, aber »naturwidrige« Form der Naturimitation verstanden. Da die Physik die »wesenhaften« Bewegungen der Naturdinge, wie sie »von sich aus« vonstatten gehen, behandle, hatte die Mechanik bis Galilei eine der Physik untergeordnete, der reinen Naturerkenntnis nichts hinzufügende Funktion. Die auf Aristoteles zurückgehende Unterscheidung zwischen »selbstbewegenden« teleologischen Naturprozessen und den artifiziellen, künstlich ferngesteuerten Abläufen der Techne trennte radikal zwischen kontemplativer, »reiner« Naturerkenntnis der scholastischen Physiker und deren mangelhafter Nachahmung durch die »widernatürlichen Gebilde« der Ingenieure. Die erste Voraussetzung für eine mechanistische Kosmologie war also die ontologische »Nivellierung der Dichotomie von natürlicher und künstlicher Bewegung« (Sutter 1988, 30) zu Beginn der Neuzeit. Diese Trennung markierte zugleich eine soziale Barriere zwischen den sieben artes liberales und den »niederen«, lediglich dem Broterwerb dienenden artes mechanicae. In Descartes Discours de la Methode von 1637 bahnte sich diese Aufwertung der Mechanik an:

»Mir gefiel die Mathematik wegen der Sicherheit und Evidenz ihrer Gründe ganz besonders, doch bemerkte ich noch gar nicht ihren wahren Nutzen. Ich dachte, sie diente nur den mechanischen Handwerkskünsten, und so wunderte ich mich, dass man bei so festen und unerschütterlichen Fundamenten nichts Höheres aufgebaut hatte« (2001, 19).

Der zweite Ermöglichungsgrund für eine »natürliche« experimentelle Mechanik war der frühkapitalistische soziale und mentale Dammbruch zwischen den »plebejischen« Künstler-Ingenieuren und den aristokratischen Universitätsgelehrten, welcher die produktive Synthese eines individualistischen, rational-manipulativen Handwerk-Kalküls mit der philosophisch-theologischen Lehre der Scholastiker vom lex aeterna, der Vorstellung von einer notwendigen Ordnung und Regelmäßigkeit des Weltganzen aus der Lehre göttlichen Vorhersehung, verband[2]. Aus den handlungsorientierten Faustregeln und marginal verallgemeinerten Praxen der experimentierenden Handwerker und Ingenieure entwickelte sich in der Galileischen Versuchsanordnung ein empirisches Verfahren, das in der Amalgamierung mit mathematischen Formalisierungen ein Stück Natur zwingt, sich zum variablen Element eines technischen Apparates zu transformieren: Galileis hinabrollende Kugeln repräsentieren den abstrahierten, qualitätslosen »Körper«, eine Masse in reiner Quantität, deren Laufzeit entlang der gefrästen Rille das ewig gleiche Fallgesetz exemplifizierte.

Erscheint das technisch-experimentelle Instrumentarium nicht mehr als fehlerhaftes Naturimitat, symbolisiert es nun vielmehr eine ideale, ausschnitthafte Repräsentation von Natur »überhaupt«, dann schlägt die Versuchsanordnung schließlich zum metaphysisch-naturphilosophischen Programm um. Wenn Technik »natürlich« ist, wird die Natur zu – brachliegender Technik: »Das Natürlichwerden der Technik ist eine Voraussetzung für den Erkenntnisbegriff der experimentellen Wissenschaft – so wie das Technischwerden der Natur eine ihrer Folgen ist« (Böhme/van den Daele 1977, zitiert nach Sutter 1988, 34). Das mechanische Planetarium wird in der Frühaufklärung vom einstmals lediglich veranschaulichenden Nachbild zum idealen, geometrisch exakten Medium der Welterkenntnis, zum Vorbild eines regelhaft geordneten Kosmos. Die »Regeln der Mechanik, die die gleichen sind wie die in der Natur[…]« (Descartes 2001, 103) zeichnen ein völlig entseeltes, mechanisch-deterministisches, post-ptolemäisches Universum aus qualitäts-, form- und kraftlosen, passiven Teilchen, die sich in einem einheitlichen Raum bewegen: Auf der Erde wie am Himmel[3]. Die euklidische Geometrie weist für die neuzeitlichen Rationalisten um Descartes, Spinoza und Leibniz den Königsweg zu klarer und evidenter Erkenntnis von einer seelenlosen Natur, die nichts als Bewegung, Druck, Zug und Stoß toter Materie kennt[4].

Das aristotelische Universum, einst durchwachsen und bevölkert von zwecksetzenden Seelenvermögen, die zugleich als Quell des Telos aller Lebewesen wie als deren Form-, Struktur- und Bewegungsprinzip gedacht wurden, wandelt sich in der cartesischen Dekonstruktion in einen blinden Kausalablauf: Descartes trieb den Körpern jede Form aristotelischer Teleologie aus, statt den Zweckursachen erkennt er nur mehr kausale Wirkursachen an. Was im entseelten Kosmos noch unproblematisch bleibt, führt im Modell des menschlichen Körpers jedoch zu einer bemerkenswerten Verschiebung: Im Traité de l’homme entwirft Descartes das Bild eines maschinellen Körperimitats, welches dem lebendigen Leib funktionell äquivalent sei:

»Ich stelle mir einmal vor, daß der [menschliche] Körper nichts anderes sei als eine … Maschine …, die Gott gänzlich in der Absicht formt, sie uns so ähnlich wie möglich zu machen, und zwar derart, dass er ihr nicht nur äußerlich die Farbe und Gestalt aller unserer Glieder gibt, sondern auch in ihr Inneres alle jene Teile legt, die notwendig sind, um sie laufen, essen, atmen, kurz all unsere Funktionen nachahmen zu lassen, von denen man sich vorstellen könnte, dass sie aus der Materie ihren Ursprung nehmen und lediglich von der Disposition der Organe abhängen. Wir sehen Uhren, kunstvolle Wasserspiele, Mühlen und andere ähnliche Maschinen, die obwohl sie nur von Menschenhand hergestellt wurden, nicht der Kraft entbehren, sich aus sich selbst auf ganz verschiedene Weise zu bewegen. Und wie mir scheint, könnte ich mir von einer Maschine, die – wie ich einmal annehme – aus der Hand Gottes angefertigt sein soll, nicht so viele Bewegungsarten vorstellen […] dass man sich nicht vorstellen könnte, dass sie nicht noch mehr davon besitze« (zitiert nach Sutter 1988, 54f).

Descartes vorsichtige Einleitung – es handle sich lediglich um ein reines Gedankenexperiment – stellt eine Konzession an die katholische Zensur dar, ein taktisches Manöver, um sich der panmechanistischen Konsequenzen zu entziehen, welche aus seinen Prämissen auch bald gefolgert werden sollten. Auf die »Hand Gottes« hingegen greift Descartes rein aus argumentativen Gründen zurück: Um Zweck und Bedeutung eines Werkautomaten, wie einer Uhr, nachzuvollziehen, ist der reine Verweis auf die Bestandteile, deren Anordnung und Zusammensetzung nicht ausreichend (also nicht warum sie tickt, sondern wozu) – was auch Descartes anerkennt. Indem er die Zweckmäßigkeit der biologischen conditio humana aber aus dessen Physiologie entfernt, muss ein höheres Wesen in das Modell eingeführt werden: Gott ist Architekt und Konstrukteur dieser Menschmaschine, deren Finalität seit Descartes nicht mehr körperimmanent gedacht werden kann, sondern vollständig auf einen Werkmeister zurückfällt, »dessen übermenschlich ingeniöse Fähigkeiten über alle Zweifel erhaben sind« (Sutter 1988, 56).

Im Traité de l’homme sowie im Discours de la methode Descartes finden sich eine Reihe von physiologischen Prozessen, die anhand von Orgeln, Mühlen, Fontänen, Uhrwerken, Pumpen und Öfen versinnbildlicht werden. Die den Körper durchziehenden Nervenbahnen gleichen Kanälen, durch welche »Lebensgeister« strömen wie das Wasser in den Fontänen, welche Kraft ihrer Bewegung »allerhand Maschinen in Bewegung setzen« (zitiert nach Sutter 1988, 61) – gesteuert von einer zentralen Steuerungsinstanz, dem »Quellmeister«, der »den Verteiler, an dem alle Röhren dieser Maschine zusammenkommen, bedienen muß« (ebd., 63). Dieser beseelte Brunnenmeister, die Vernunft, hält die Hebel in der Hand, um den willenlosen, hydraulischen Körperautomaten fernzusteuern. Hier überspringt Descartes nicht nur seine dualistischen Voraussetzungen – die Zirbeldrüse muss als mystischer Vermittler zwischen res extensa und res cogitans herhalten -, er zieht auch die Trennlinie zwischen vernunftbegabten, fühlendem Menschen und mechanischem Tier, wenn er betont, dass

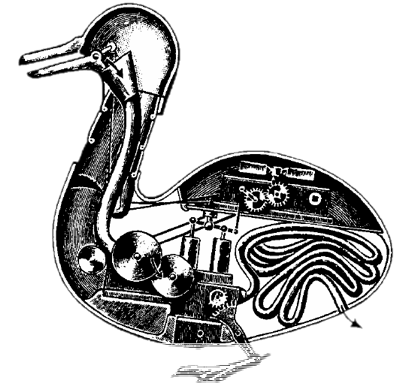

«[…]wenn es solche Maschinen gäbe, die die Organe und die äußere Gestalt eines Affen oder irgendeines anderen vernunftlosen Tieres hätten, wir keine Mittel besäßen, um zu erkennen, dass sie nicht in allem die gleiche Natur wie die Tiere aufwiesen« (2001, 105).

Sprachbegabung und Wortverständnis seien, so Descartes, seelische – nicht mechanische – Vermögen, die die vernünftige Seele vom mechanisierten Rest des Kosmos ewig scheiden.

Abbildung 2: Die mechanische Ente von Vaucanson (1738)

Die unsterbliche Seele steuert gemäß Descartes also nicht nur den maschinellen Körper, sie erhebt den Mensch auch über das sterbliche Tier und die tote Natur, begründet die Exklusivität eines autokratisch herrschenden Seelensubjekts, dem jede Empathie mit Natur und Tier eine ontologische Schranke vorgesetzt wird. Theoretisches Wissen eines von der Natur distanzierten Subjekts verschränkt sich so immer weiter mit technischer Effizienz und schöpft zugleich aus dem unerschöpflichen Metaphernreservoir der Maschinen, um ein neuzeitliches Körper-, Natur- und Weltverständnis zu konstituieren.

Man könnte die neuzeitliche Kosmo- und Anthropologie als philosophiegeschichtliches Kuriosum abtun, könnte sich auf die methodologischen Anforderungen des Rationalismus beschränken und die cartesischen Ausführungen in die Astronomie und Medizin als schnell überholte Exkurse zu den Akten legen – ginge nicht das erste mechanomorphe Modell des Organismus auf die Überlegungen Descartes zurück. Vom letzten Drittel des 17. Jahrhunderts bis um ca. 1730 sollte der Mechanizismus zum dominanten Paradigma der Medizin aufsteigen (vgl. Rothschuh 1968, 16 u. 111ff), weshalb Descartes auch gemeinhin zu den Begründern der neuzeitlichen Physiologie gezählt wird.

III. Irritierte Körper, die »sex res non naturales« und eine Ökonomie der Reize

Wer den Reiz kontrolliert, kontrolliert den Körper… (Sarasin 2001, 20)

Um die nachhaltige Wirkmächtigkeit des cartesischen Körperbildes in der neuzeitlichen Physiologie und Populärwissenschaft nachzuvollziehen, folge ich an dieser Stelle Philipp Sarasins Genealogie der Hygienik (Sarasin 2001) und dessen zentralen Terminus der »Reizbaren Maschine«, welcher den Konnex von maschinellen Körpermodellen mit der physiologischen Lehre der Irritabilität im Diskurs der Hygiene des 18. und 19. Jahrhunderts bezeichnet.

Im Werk von Friedrich Hoffmann, »neben Boerhave die führende medizinische Autorität der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts« (Sarasin 2001, 47), findet sich eine erste Synthesis von cartesischer Hydromechanik mit humoralpathologischem Wissen: Hoffmann bezieht sich auf die vier Säfte des Körpers (weiße und schwarze Galle, Blut und Schleim), welche seit Hippokrates in ihrem wechselseitigen Verhältnis als Anzeiger von Gesundheit, Krankheit sowie Temperament eines Organismus galten. Die reibungslose Zirkulation des durch den Körper gepumpten Blutes sei notwendig für das Funktionieren des Organismus, wie auch die anderen Säfte mechanisch in stetiger innerkörperlicher Bewegung und zirkulärem Austausch gehalten werden müssen. Um diese Balance jedoch dauerhaft aufrechtzuerhalten, sei eine regulative Bezugnahme auf die »äußerlichen Sachen« unerlässlich: Luft, Ernährung, Bewegung, Schlaf, die »Bewegung des Gemüts« (Hoffmann 1715, Bd. 1, 98-101) und die Ausscheidungen bezeichnen jene sechs »nicht-natürlichen Dinge«, die sex res non naturales, welche in der Tradition von Galen als Ansatzpunkte umweltbezogener Krankheitsprävention galten.

Diese sechs Bereiche bildeten den regulativen Ansatzpunkt für das Dispositiv der Hygienik im 18. und 19. Jahrhundert. Um die hydraulische Körpermaschine in geregeltem Gang zu halten, galt es, sie unter optimalen Betriebsbedingungen laufen zu lassen. Hoffmann lieferte hierfür eine Reihe von Anweisungen: Übermaß wie Mangel seien streng zu meiden, der Konsum der besten Nahrungsmittel, der reinsten (Land-)Luft und ein »angemessenes« Ausmaß an täglicher Bewegung stellen Hoffmanns Garanten für das ordnungsgemäße, störungsfreie Zirkulieren der Säfte im Körper dar. Kein Körper gleicht dabei einem anderen (je nach Verteilung der Säfte und individueller Lebensgewohnheit), auf die biographisch geformte »Kunstnatur« des Einzelnen müsse maßvolle Rücksicht genommen werden, jede/r müsse »alles dasjenige meide[n], was zu viel ist« (zitiert nach Sarasin 2001, 48).

Der bloße, rohe Körper in natura bedurfte also der vernunftgeleiteten Kultivierung in den Augen der Hygieniker: Ein bürgerliches, instrumentalistisches Körperverständnis beginnt sich am Ende des 18. Jahrhunderts zu konstituieren, welches jedem einzelnen die Verantwortung für sein Leibeswohl aufbürdet und damit die Frage von Gesundheit und Krankheit weder Gott noch Schicksal noch den (meist zu spät eingreifenden) Ärzten überlässt. Die körperliche Konstitution wird zum Aushängeschild für die Fähigkeit eines Individuums, sich und seine Körperumgebung zu kontrollieren, sie gilt den Aufklärern nicht mehr als himmlischer Lohn für ein gottgefälliges Dasein, sondern als Effekt wie Belohnung des vernunftgeleiteten Handelns disziplinierter Subjekte.

Die Rationalisierung und Politisierung des vernunftbeherrschten Körpers zeigt, dass der »hygienische Körper […] nicht »Natur« [ist], sondern Effekt eines Diskurses, der als »vollkommene Kunst« Natürlichkeit inszeniert, ja sie im Kontext der industriellen Welt erfindet« (Sarasin 2001, 49). Rationale Subjekte werden hier erstmals anhand eines umfassenden Kalküls gesundheitsfördernder und -gefährdender Reize dazu aufgerufen, ihre Körpermaschine nach bestem Wissen und Gewissen zu erhalten, zu überwachen und zu steuern. Freilich kann hier in keiner Weise vom »Menschen« im generischen Sinn gesprochen werden: Die Zielgruppe der Hygieniker (sofern sie überhaupt alphabetisiert waren und sich die Schriftwerke leisten konnten) waren vielmehr jene privilegierten männlichen Subjekte, denen die exklusive Wahlfreiheit von Speise, Luft, Wohnsitz und Ausmaß der Bewegung überhaupt zur Verfügung stand. Die Hygieniker glaubten an die Möglichkeit, durch richtige Gewöhnung und der beständigen »Sorge um sich« die materiellen Bedingungen zum körperlichen Wohle beeinflussen zu können – zumindest bei jenen, die ihnen nicht vollständig und mittellos ausgeliefert waren. Die Schattenseite dieses Diskurses ist die Ausgrenzung all jener verschmutzten, abgearbeiteten, keuchenden und hustenden Arbeiterkörper, deren Verfall nun als Ausdruck ihrer mangelnden Selbstdisziplin und Körperkontrolle erscheint.

Bei Hoffmann zeigt sich noch eine Einheit von cartesischer Biomechanik und humoralpathologischem Wissen – eine Verbindung, die in der Rezeption der Arbeiten Albrecht von Hallers, einem Schüler des bereits erwähnten Boerhaves, aufgebrochen und neu konfiguriert werden sollte. Haller war ein entschiedener Gegner eines Vitalismus, welcher Bewegung und Prinzip alles Organischen in einer exklusiven Lebenskraft oder der immateriellen Seele verortete. Er wurde zur Mitte des 18. Jahrhunderts bekannt für seine Lehre von der »Reizbarkeit« alles Lebendigen, der gemäß die Muskeln auf Reizung (mit Nadeln, Skalpellen, Zangen und Säuren) mit Kontraktion reagieren, die Nerven hingegen mit Empfindungen. »Irritabilität« und »Sensibilität« sind nach Haller (1772, Bd. 2, 3-103) die Kennzeichen alles Lebendigen, Eigenschaften, welche es allein der Organisation der Materie verdanke – nicht einer steuernden Seele oder einer immateriellen Lebenskraft. Hallers Lehre von der Reizbarkeit wurde von seinem Zeitgenossen John Brown aufgegriffen und auf ein allgemeines Konzept der »Erregbarkeit« (Brown 1796, 3-29) als Maßstab für den Gesundheitszustand eines Organismus umgedeutet: Ein Zuviel wie ein Zuwenig an Erregung führe zur Überreizung oder Erschlaffung des Körpers, welcher schließlich – als ultimatives Todeszeichen – keine Reizbarkeit mehr zeige.

Noch immer reagiert der Körper mechanisch, auf jeden Reiz folgt unmittelbar eine (erregungshemmende oder -steigernde) Reaktion, doch trat im rasch populär werdenden Brownianismus des frühen 19. Jahrhunderts an Stelle der vier Körpersäfte nun die Lehre von der Reizbarkeit in den Vordergrund. Die Einwirkungen der sex res auf den Körper nahmen nunmehr den Stellenwert eines unendlichen Quells »nützlicher« und »schädlicher« Reize ein. Die Erregbarkeit wird in der Hygienik des frühen 19. Jahrhunderts zu einer umgedeuteten Lebenskraft und als Eigenschaft der organisierten Materie gedacht, nicht mehr als eine vom Körper unterscheidbare und diesen dirigierende Essenz. Haller hatte sich noch jedweder Spekulation über Ursache oder Wesen der Erregbarkeit enthalten, im Brownianismus hingegen stellte sich diese als ein endliches Reservoir einer »Lebenskraft«, mit welcher es – um des langen Lebens willen – streng hauszuhalten galt.

1780 entdeckte der italienische Anatom und Professor der Medizin Luigi Galvani, dass präparierte Froschschenkel kontrahieren, wenn der Nerv mit einem Leiter berührt wird und gleichzeitig ein elektrischer Funken von einer Konduktormaschine erzeugt wird. Er gründete auf dieses rätselhafte Phänomen seine Theorie der spezifisch organischen »Tierelektrizität«, welche allen Lebewesen innewohne und im Gehirn erzeugt werde. Von dort aus wandere das »elektrische Fluidum« in die Nerven und durchfließe sie. Für Galvani hatte diese tierische Form der Elektrizität den gleichen Stellenwert einer universellen »Lebenskraft«, wie sie die Körpersäfte in vergangenen Epochen innehatten. Dies zeigt sich bspw. in seiner Annahme, »dass gewisse Krankheiten durch einen Überfluss beziehungsweise durch einen Mangel an Elektrizität im menschlichen Körper entstehen« (Züllig 1969, 26) – die Anleihe aus der Humoralpathologie ist offensichtlich. Auch die Therapie sollte nach Galvani in Zufuhr bzw. Entzug – je nach Erkrankung – von tierischer Elektrizität durchgeführt werden. Im Anschluss an Galvani etablierte sich zum Ende des 18. Jahrhunderts ein zunehmend populärer, anti-essentialistischer materialistischer Vitalismus, bei Autoren wie Johannes Müller, Johann Reil und Christof Hufeland, die die Essenz des Lebens nunmehr in der galvanischen »Bioelektrizität« gefunden zu haben meinten. Hufeland verbindet die Lehre von der Bioelektrizität wiederum mit den sex res: »Licht, Wärme, Kälte, Luft, Wasser und Ruhe« (zitiert nach Sarasin 2001, 67) sind nach ihm die Agentien, welche Entfaltung, Regulation und Regeneration der feinstofflichen, bioelektrischen Lebenskraft von außen entfachen und kontrollieren.

In den populärwissenschaftlichen Schriften der Hygieniker, die ein bürgerliches Laienpublikum ansprachen, wurde nicht nur von den Vorzügen frischer Luft, unverdorbener Speise und regelmäßiger Bewegung gesprochen, sondern auch Zurückhaltung in Bezug auf die Sexualität und v. a. die Onanie gefordert: Bei dem französischen Arzt und Aufklärer Tissot und dem deutschen Mediziner Hufeland gilt der sexuelle Exzess als leichtfertige wie höchst schädliche Verschwendung jener »Zeugungssäfte«, welche im vorgesehenen Betriebsablauf des Organismus wieder aus den Geschlechtsteilen ins Blut aufgenommen werde sollten, um dort das Leben des Organismus zu verlängern. Im 18. Jahrhundert wurde nicht nur eine Treibjagd auf onanierende Kinder und Jugendliche eröffnet (deren Symptomatik auf das Schauerlichste ausgemalt wurde, bspw. in Tissots Werk Von der Onanie von 1760) – die Lebenskraft der organisierten Materie wurde zugleich sexualisiert, ihre Gestalt in den männlichen Zeugungssäften wiedererkannt. Diesen kostbaren Saft galt es nur im »dringlichsten« Falle freizugeben, sonst drohen Aussatz und Krankheit, Schwachsinn und Wahn – so bspw. bei Hufeland im 1796 erstmals veröffentlichten Werk Die Kunst das menschliche Leben zu verlängern: «[J]e mehr wir die Zeugungskräfte reizen und ihre Säfte verschwenden, desto mehr verliert die Seele an Denkkraft, Energie, Scharfsinn, Gedächtnis« (1842, 223) – ein apokalyptisches Szenario für ein bürgerliches, männliches autonom-rationales Subjekt, dessen Fähigkeit zur körperlichen Selbstregulation nach Maßgabe der hygienischen Verhaltensregeln zum Politikum aufstieg: Wer das menschliche Gesetz und die Moral achte und stets seiner »Natur« gemäß handle, immer das rechte Maß im Blick behalte, so Hoffmann (1715, 101), dem sei ein langes und erfülltes Leben sicher. Aufgeklärte Geister regieren und regulieren ihre harmonisch zirkulierende Körpermaschine, für deren Zustand nur sie alleine verantwortlich sind – diese Programmatik blieb, trotz wechselnder Gewichtung (körperinternes Erregungsniveau bzw. Säftemischungsverhältnis oder körperexterne sex res) im Diskurs der Hygienik im 18. und 19. Jahrhundert konstant.

Aus der Hallerschen Unterscheidung von Irritabilität und Sensibilität erwuchs im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts so auch eine Naturalisierung des Sexes, die eine radikale Geschlechterdichotomie auf organischer Basis konstruierte: Männer, so Hufeland, seien von der Ratio geleitet und mit hoher Muskelkraft (»Irritabilität«) ausgestattet, während das weibliche (tendenziell »sanguinische«) Geschlecht, seiner sensiblen »Natur« gemäß, den Wallungen der Emotionalität wenig entgegenzusetzen habe. Sarasin spricht an dieser Stelle von einem zu Beginn des 19. Jahrhunderts einsetzenden «Gendering von Gehirn und Nerven«, dem Mythos von »starkem Geist und schwachen Nerven« (Sarasin 2001, 92), welcher die Kontrolle und Balancierung des erregbaren Körpers im Kern nur dem willensstarken Mann zugesteht – bzw. jedes »Übermaß«, wie Überreizung oder Erschlaffung, weiblich kodiert.

IV. Körper-Dampfmaschinen

Die intensive Auseinandersetzung des medizinisch-anatomischen Denkens mit den physiologischen Phänomenen der Zeugung, Entwicklung, Wundheilung, Muskelkontraktion, der Ermüdung (das Problemfeld im Zeitalter der Manufaktur) und der Reizbarkeit brachte den Cartesianismus gegen Ende des 18. Jahrhunderts zusehends in Bedrängnis. Diese organischen Phänomene konnten nicht mehr – wie nach der Vorstellung Descartes – in eine Mechanik von Stoß und Druck aufgelöst werden, die res cogitans wurde mit und nach Haller aus ihrer unabhängigen Seinssphäre entlassen und an den reizbaren, empfindenden Körper gefesselt.

Ich überspringe an dieser Stelle die »romantische Physiologe« und den Vitalismus (wie er bspw. von Caspar Wolff vertreten wurde) der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, um auf einen Denkstil des materialistischen Reduktionismus zu sprechen zu kommen, welcher um 1850 in Frankreich und v. a. Deutschland zusehends an Bedeutung gewann – um sich tief in »die Geschichte der Industriegesellschaft […, die] von Anfang an eine Geschichte des menschlichen Körpers« (Sarasin/Tanner 1998, 12) war, einzuschreiben. Die »organische Physik« im Gefolge von Helmholtz, DuBois-Reimond, Brücke und Ludwig generierte eine spezifische Kodierung des menschlichen Körpers, die mehr als nur Analogien zur technisierten Produktionsmaschinerie aufwies und das Verhältnis von Subjekt, Körper und deren Regulation neu bestimmte: Sie war ein wesentliches Element in der »Produktion eines bestimmten, industriegesellschaftlichen Körpers« (ebd., 17), einem Körperschema, dessen Spuren sich bis ins 21. Jahrhundert in Wissenschafts- wie Alltagsdiskursen aufspüren lassen.

Ein erster Hinweis hierzu findet sich in Carl Ludwigs Lehrbuch der Physiologie des Menschen: »Die wissenschaftliche Physiologie hat die Aufgabe die Leistungen des Thierleibes festzustellen und sie aus den elementaren Bedingungen desselben mit Nothwendigkeit herzuleiten« (1858 I, 1). Die Leistung des Organismus wird bei Ludwig im Begriff der Kraft, als der Fähigkeit, Arbeit zu leisten gefasst. Im cartesischen Universum noch als etwas der Materie äußerliches, auf den Körper einwirkendes und ihn antreibendes Moment gedacht, wird die Kraft nun im ersten thermodynamischen Hauptsatz[5] von Helmholtz in die roh-stoffliche Natur hineinversetzt: »Die Theorie der Energieerhaltung beinhaltet ein Bild von der Natur als einer Produktivkraft, die imstande ist, die unbeschränkte und unveränderliche universelle, bewegende Kraft von Tier, Mensch und mechanischen 'Motoren' zur Verfügung zu stellen« (Rabinbach, zitiert nach Sarasin/Tanner 1998, 292) – wie die Dampfmaschine können auch Organismen niemals Kraft »erzeugen« (wie die Unmöglichkeit des »Perpetuum mobile« bezeugte), sondern nur die ihnen zugeführte Energiemenge in umgewandelter Form freisetzen. Die von einem Körper – ob organisch oder anorganisch – freigesetzte Menge an Kraft fasste Helmholtz als Arbeit, anhand deren Ertrag sämtliche Natur- Maschinen- und Menschenkräfte anhand eines einheitlichen Maßes quantifiziert werden sollten:

»Zunächst ist es klar, dass wir die Arbeit, welche durch irgend einen Naturprocess in einer Maschine unter günstigen Bedingungen erzeugt werden und die in der früher angegebenen Weise auch gemessen werden kann, als ein allen gemeinsames Maß der Kraft benutzen können« (Helmholtz 1854, 22).

Jedem System müsse eine bestimmte Menge an Energie zugeführt werden, die es in Wärme und mechanische, chemische oder elektrische Kraft umwandle und im Arbeitsprodukt wieder ausspucke:

»Der Thierkörper unterscheidet sich also durch die Art, wie er Wärme und Kraft gewinnt, nicht von der Dampfmaschine, wohl aber durch die Zwecke und die Weise, zu welchen und in welcher er die gewonnene Kraft weiter benutzt« (ebd., 35).

Woher stammt dieser neue, physikalistische Begriff der »Arbeit«? In einem kurzen Essay über den Satz von der Energieerhaltung verbindet der Wissenschaftshistoriker Thomas Kuhn die Diffusion des Arbeitsbegriffes in den physikalischen Diskurs mit der Produktionsmaschinerie des Industrialismus:

»Von den neun Pionieren, denen eine vollständige oder unvollständige Quantifizierung der Umwandlungsvorgänge gelang, waren alle außer Mayer und Helmholtz als Ingenieure ausgebildet oder beschäftigten sich unmittelbar mit Maschinen. […] Der Begriff der Arbeit ist der entscheidendste Beitrag zum Energieerhaltungssatz, der aus der Beschäftigung mit Maschinen im 19. Jahrhundert floß.« (Kuhn 1977, 141)

Die Ingenieurs-Wissenschaftler des 19. Jahrhunderts bedienten sich also eines Arbeits- und Kraftbegriffes, der Kind »der technischen Praxis eines ganzen Jahrhunderts« (ebd., 138) war. In ihren Augen musste sich nun die gesamte Natur als brachliegendes Arbeitspotential offenbaren, die nur auf die geeignete Umwandlungsprozedur wartete, um ihre Kraft der Industrie zunutze zu machen. Die Welt wird zum bloßen Rohstoff, die Maschinen zu Energietransformatoren, ihre potentielle Kraft und Arbeitsleistung zum umfassenden Maßstab des Nützlichen: »Die Natur wurde zu einem riesigen Sammelbecken protheischer Energie, die ihrer Umwandlung in Arbeit entgegensieht« (Rabinbach, zitiert nach Sarasin/Tanner 1998, 292) – und auch dem menschlichen Körper wird die Lieferantenrolle nicht erspart bleiben.

Um die Begriffe von Wärme, Kraft, Energie und Arbeit formierte sich im 19. Jahrhundert ein neues Körperverständnis, das den Organismus – mit einem aus der Industrietechnik von Dampfmaschine und Lokomotive entlehnten Vokabular – in einen thermodynamischen Apparat verwandelte. Wenn heute von Brenn- oder Nährwerten, Kilojoule und Kalorien als Maß für den »physiologischen Brennwert« eines Nährstoffes gesprochen wird, bewegen wir uns immer noch im Diskurs der thermodynamischen Mensch- bzw. Wärmekraftmaschine. Menschliche Arbeit heißt hier, sich die körperimmanenten Naturkräfte zu Nutzen zu machen (eine Idee, die sich auch in Marx' Konzept der Arbeitskraft wiederfindet); die Vorgabe zur Optimierung der körperlichen Arbeitsleistung als Verausgabung leiblicher Kräfte ergab sich so aus dem physiologischen Diskurs wie von selbst: Minimierung überschüssiger und ungenutzter Energiezufuhr, Optimierung der Umwandlungs- und Übersetzungsprozesse in Kraft und Wärme, quantitative Maximierung des Arbeitsresultats[6]. Die Wärme des Körpers, hundert Jahre zuvor noch als ausgezeichnetes Merkmal des Lebendigen, als »Lebensfeuer« vorgestellt, wurde nun zum Resultat eines Verbrennungsvorgangs innerhalb des Körpers materialisiert; die Parole des neuen Zeitalters sollte lauten: Maximieret euren Wirkungsgrad! Paradigmatisch für den maschinellen Ökonomismus des 19. Jahrhunderts schrieb der Chemiker Justus Liebig 1842:

»Die Cultur ist die Ökonomie der Kraft: Die Wissenschaft lehrt uns die einfachsten Mittel zu erkennen, um mit dem geringsten Aufwand von Kraft den grössten Effect zu erzielen, und mit gegebenen Mitteln ein Maximum von Kraft hervorzubringen. Eine jede unnütze Kraftäußerung, eine jede Kraftverschwendung in der Agricultur, in der Industrie und der Wissenschaft, so wie im Staate, characterisiert die Rohheit oder den Mangel an Cultur« (zitiert nach Sarasin/Tanner 1998, 320).

Der erste thermodynamische Hauptsatz wird den Maschinenbauern, Fabrikbesitzern und -aufsehern des 19. Jahrhunderts zum ökonomisch-moralischen Imperativ: Wenn schon keine Kraft aus dem Nichts erzeugt werden kann, darf zumindest kein Quäntchen Kraft mehr verloren gehen. Aus der industriellen Technik entlehnt, wirkte der physiologisch-physikalische Diskurs auf den maschinellen Arbeitsprozess zurück: Liebig wurde als »Ernährungschemiker« populär und sein, auf physiologischen Erkenntnissen basierendes Rezept einer »Fleischbrühe« für den Fließbandarbeiter sollte »die zur Bildung des ganzen Muskels […] nothwendigen Bedingungen« (Liebig 1878, zitiert nach Sarasin/Tanner 1998, 343) garantieren. Nahrung als Energiezufuhr, der Körper als Wärme-Kraft-Transformator, die Ware als Resultat der Umsetzungsleistung von Kraft in Arbeit i. S. einer quantitativen Menge, die quantitativ mess- und vergleichbar wird: Die Anthropologie eines thermodynamischen Mensch-Maschine-Hybriden hat ihre Wurzeln in den physiologisch-physikalischen Materialismen des technisierten 19. Jahrhunderts und wanderte über die mechanische Physik und physikalische Physiologie in die Psychologie Herbarts – auf welche ich im Abschnitt VI zurückkommen will.

V. Nerven-Telegraphen

Es waren einst glückliche Zeiten wo kein Mensch wusste, dass er Nerven habe. (Hufeland 1794, zitiert nach Sarasin 2001, 345)

1809 präsentierte der Arzt, Neuroanatom und ehemalige Professor für Anatomie, Samuel von Soemmering, der Münchner Akademie der Wissenschaften den weltersten elektrochemischen »galvanischen« Telegraphen, der über eine Distanz von drei Kilometern die 26 Buchstaben des Alphabets (für jedes Zeichen musste ein eigener Leitungsdraht gelegt werden) übermittelte. Soemmering hatte sich als Übersetzer der Schriften Hallers und der anatomischen Beschreibung der zwölf Hirnnerven einen Namen gemacht; als Ingenieur und Erfinder konstruierte er nun eine Maschine nach dem Modell eines Nervensystems, das als indifferenter »Übermittler« von elektrochemischen Spannungszuständen gedacht wurde.

Auch in den Texten der Hygieniker wie Charpignon und Bock findet sich die rasch populär werdende Umkodierung des Körperbildes in eine Logik der Nachrichtentechnik im »telegrafischen« Nervensystem:

«[W]enn die Empfindung eines Objekts zum Gehirn transportiert wird und der Wille nach draußen, geschieht etwas mit dem elektrischen Telegraphen absolut Vergleichbares. Der Vergleich ist überraschend, aber er ist in jeder Beziehung richtig: Mit ihm erkennt man den lebenden und intelligenten Menschen« (Charpignon 1866, zitiert nach Sarasin 2001, 350).

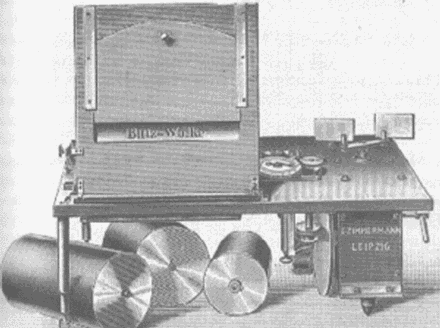

Abbildung 3: »Die Empfindungsbahn gleicht einer Radioleitung« aus Kahn (1929)

Die »verschalteten« Nervenbahnen verbinden, so schreibt Bock 1861, »auf den verschiedenen Haupt- und Nebenstationen […] einen Apparat, […] der die Nachricht, welche die Drähte leiten, entweder empfängt oder ausgiebt« (zitiert nach Sarasin 2001, 350). Die Reizbarkeit hat hier endgültig ihren Stellenwert als Spezifität des Lebendigen eingebüßt, sie weist nun vielmehr auf die Komplexität eines Signalwandlers hin: 1850, als die ersten interkontinentalen Unterseekabeln verlegt wurden, maß der physiologische Pionier Hermann Helmholtz die Geschwindigkeit der Erregungsleitung am Froschnerv mit 30-50m/sec – während sein Lehrer Müller noch der Überzeugung anhing, dass der vital-nervöse Impuls »die Lichtgeschwindigkeit noch übertreffen [würde] und man könnte sie nie messen« (zitiert nach Wertheimer 1971, 81). Diese Resultate galten Helmholtz als Bestätigung der Hypothese, dass die Nervenleitung ausschließlich auf der Bewegung von Molekülen basiere – weder Lebensgeister noch vitale Kräfte vermitteln nun zwischen Umwelt und Bewusstsein, sondern eine fix verdrahtete Leitung zwischen Peripherie und Gehirn. Das Phantasma vom Nerventelegraphen wurde insofern zur Realmetapher, als die Hygieniker immer wieder vor der zivilisationsbedingten Reizüberflutung und damit verbundenen Überlastungserscheinungen warnten: Das Grauen vor verschmorten und »überlasteten Leitungen, heiß werdenden Relais und begrenzten Verarbeitungskapazitäten« (Sarasin 2001, 355) ließ die Hygieniker zum Ende des 19. Jahrhunderts einen zivilisationskritischen Habitus einnehmen – kurz bevor sie, mit der Etablierung der Bakteriologie, von der Bildfläche verschwanden.

An dieser Stelle verlasse ich die Analyse Sarasins und den Diskurs der Hygieniker, um kurz bei der Metapher vom Nerven-Telegraphen zu verbleiben, welche im Dreischritt von Reiz-Reizung-Empfindung nicht nur die Konstitution eines spezifischen Körperbildes aufzeigt, sondern auch den Standort der frühen akademischen Psychologie nachvollziehen lässt:

Die Sinnesorgane wandeln, so Helmholtz, die physikalischen Reize, also die auf den Körper einwirkenden Prozesse (Licht, Schall, Druck etc.) in Nervenimpulse um. Die nervöse Erregung wird über die zentralen Nervenbahnen ins Gehirn übermittelt: Die Nerven sind für Helmholtz nichts als indifferente Erregungsleiter vom Sinnesorgan zum Gehirn, ein Relais für eine »Nachricht«, die sie mechanisch in die Leitung speisen und über den »Nervendraht« dem Gehirn, der »Empfangsstation«, übermitteln. Zentral ist in diesem Zusammenhang Helmholtz' Handbuch der physiologischen Optik, weil es die Abkoppelung der Physiologie von der psychologischen Wahrnehmungslehre bezeugt. Die »Lehre von den Gesichtswahrnehmungen« (1867, 30) zerfällt nach Helmholtz in drei Disziplinen: Der »Lehre von den Wegen des Lichts im Auge« – also einer physikalischen Optik »unabhängig vom menschlichen Auge« (1876, 30). Der »Lehre von den Empfindungen des Sehnervenapparats, in welcher die Empfindungen behandelt werden, ohne Bezug zu nehmen auf die Möglichkeit, äußere Objekte durch sie zu erkennen« (ebd.) – eine Physiologie, die sich allein auf extern mess- und beobachtbare, reproduzierbare physikalisch-chemische Abläufe innerhalb des Nervensystems beschränkt. Die »Lehre von dem Verständnis der Gesichtsempfindungen« (ebd.) – sie behandelt die (psychische) Synthese von Empfindungen zu Vorstellungen von äußeren Objekten.

An dieser Position kündigt sich die disziplinäre Spaltung von Physiologie und Psychologie bereits an: Da die Empfindung als immaterielles Untersuchungsobjekt einer physikalistisch-reduktionistischen Physiologie nicht genügen kann, wird sie Helmholtz einer anderen Disziplin zuweisen:

»Wir benutzen die Empfindungen […] um uns aus ihnen Vorstellungen über die Existenz, die Form und die Lage äußerer Objekte zu bilden. […] Da Wahrnehmungen äußerer Objekte also zu den Vorstellungen immer Acte unserer psychischen Tätigkeit sind, […] gehört deshalb die Lehre von den Wahrnehmungen schon eigentlich dem Gebiete der Psychologie an« (ebd., 427).

In der Assoziationslogik der Telegraphenmetapher unterscheidet Helmholtz also zwischen einer »muskulären« Endstation, welche auf das einkommende Signal mit Kontraktion reagiert, und einer »sensiblen« Endstation, die das ankommende Signal in eine psychische »Empfindung« transformiert. Reiz, Reizung und Kontraktion sind – als rein physikalisch-physiologisch gedachte Prozesse – nach Helmholtz der wissenschaftlichen Physiologie zugeordnet, während die Empfindung (mitsamt darauf folgender Vorstellung und Wahrnehmung) als nicht-materielle Untersuchungseinheit in die Psychologie ausgelagert wird.

Der akademischen, experimentellen Psychologie, die sich im letzten Drittel des 19. Jahrhundert etablierte, mit den Namen von Herbart, Fechner, Wundt, Ebbinghaus u. a. verbunden, wurde so ein genuines Forschungsfeld zugewiesen – welches nun wiederum mit den gleichen forschungsleitenden Metaphern erschlossen wurde wie der Körper in der physikalischen Physiologie: Telegraph und Dampfmaschine.

VI. Bewusstseins-Transformatoren und Gedächtnisapparate

Wer den Reiz kontrolliert, kontrolliert den Körper – und den Geist. (Sarasin 2001, 20)

Was alle Versuche, eine Psychologie als Naturwissenschaft nach dem Modell der Mechanik oder Physik zu etablieren, eint, ist, dass sie eine Replik auf Kants kategorische Absage an eine exakte »empirische Seelenlehre« darstellen. Diese sei unmöglich, so Kant, erstens weil die Inhalte der »inneren Anschauung« nur in der Zeit, aber nicht räumlich abgrenzbar seien, zweitens, weil die »Beobachtung an sich schon den Zustand des beobachteten Gegenstandes alterirt und verstellt« (1786, XI). Während der zweite, methodologische Einwand auch heute noch gerne (re)zitiert und als »Beleg« für die entscheidende Schwäche aller introspektiven Methoden herangezogen wird, bleibt der erste meist unerwähnt, weil er die Anwendung der Mathematik – als Voraussetzung jeder Naturwissenschaft – auf die Psyche grundsätzlich bestreitet; die Inhalte des Bewusstseins seien eben, so Kant, nur in ihrer zeitlichen Erstreckung, nicht aber in der räumlichen Ausdehnung gegeben.

Das Konzept einer mathematischen Psychologie vertrat indes bereits Johann Friedrich Herbart, Kants Nachfolger auf dem Königsberger Lehrstuhl, den Herbart von 1809 bis 1833 besetzen sollte. Herbart führt im Lehrbuch zur Psychologie von 1816 als mögliches Maß des Psychischen die Kraft ein, die jeder Vorstellung inhärent sei bzw. in ihrer Wechselwirkung zu Tage trete: »Vorstellungen werden Kräfte, indem sie einander widerstehen. Dieses geschieht, wenn ihrer mehrere entgegengesetzte zusammentreffen« (1850a, 15). In ihrer wechselseitigen Hemmung und Verbindung treten die Vorstellungen, als stabile, vom substantiellen Träger »Seele« gehaltene Einheiten gedacht, unter bzw. über die Bewusstseinsschwelle, und mit zunehmender »Stärke« erscheinen die Vorstellungen dementsprechend deutlicher im Bewusstsein. In der Verhältnismäßigkeit von Hemmung und Verbindung sah Herbart nun die Möglichkeit ihrer exakten Darstellung, welche er aus einer – selbst frei erstellten – mathematischen Formel abzuleiten erhoffte.

Entscheidender als die Mathematisierung ist nun, wie Herbart mit der Mechanisierung des Geistes ernst macht: »Das Kommen und Gehen der psychischen Erscheinungen im Bewusstsein versuchte er nun in einer Art Maschine-Modell des Geistes zu beschreiben« (Benetka 2002, 38). Herbart spricht wörtlich von der »Statik« und »Mechanik« des Geistes, die Psyche dachte er als eine Art Behälter, in welchem atomare Vorstellungselemente in gesetzmäßiger Verbindung mechanisch – auf Basis ihrer »Kraft« – aufeinander einwirken. Und wenn »jede Zunahme an Intensität einer Vorstellung […] mit einer proportionalen Abnahme der Kraft einer anderen Vorstellung verbunden« (ebd., 39) ist, muss auch die Gesamtmenge an »Kraft« innerhalb der Bewusstseinsmaschinerie konstant bleiben, sie kann weder verloren gehen noch aus dem Nichts entstehen: Die psychischen Elemente können ihren »Ort« ober- oder unterhalb der »Bewusstseinsschwelle« einnehmen, sich gegenseitig verdrängen oder miteinander verbinden, insgesamt muss die Menge an psychischer »Kraft« aber immer gleich bleiben.

Aufs Neue leuchtet im humanwissenschaftlichen Diskurs, hier am Morgengrauen der naturwissenschaftlichen Psychologie, im Zeitalter der ersten Dampfmaschinen und -lokomotiven, ein Maschinenphantasma auf, das mit frühindustriellem Rückenwind die Psyche als einen Vorstellungstransformator denkt, welcher mit konstantem Energieaufwand »Elemente« im Bewusstsein auftauchen lässt (»über die Schwelle hebt«) oder wieder hinausbefördert (»verdrängt«). Erinnern wir uns an Helmholtz' Worte, der alle psychologischen Fragestellungen aus der physikalistischen Physiologie verbannte, da die »Gesetze und Natur der Seelentätigkeit«, deren Erforschung Aufgabe der »reinen Psychologie« sei, nicht auf »sichere Tatsachen« (Helmholtz 1867, 427) gegründet sei. Während die Vertreter der »organischen Physik« die Psyche aus der Naturwissenschaft verbannten, weil sie ihrem reduktionistischen Paradigma nicht genügen konnte, setzte Herbarts Ideen- und Vorstellungsmechanik am psychischen »Ende« des Nerventelegraphen mit derselben Uridee – der Dampfmaschinen- und Kraftmetapher – wieder an.[7]

Im Folgenden soll nun näher auf einen der frühesten Vertreter der experimentellen Psychologie eingegangen werden, dessen Gedächtnisexperimente sich bis heute nachhaltiger Beliebtheit erfreuen. Weniger als die von Ebbinghaus gewonnenen Ergebnisse interessiert hier vielmehr der Stil der Darstellung, die Hintergründe seiner Zurückhaltung in philosophischen Fragen und seine tatsächliche Verortung im ideengeschichtlichen Diskurs – welche, so meine These, in wesentlichen Grundsätzen an die Herbartsche Vorstellungsmechanik und Maschinenmetaphorik anschließt.

1885 veröffentlichte Hermann Ebbinghaus die Monographie Über das Gedächtnis, welche bis heute als Beleg der experimentellen Zugänglichkeit »höherer« psychischer Funktionen herangezogen wird. Ebbinghaus, dessen »Verhältnis zu seinen Apparaten […] ein fast zärtliches [war]« (Jaensch 1909, zitiert nach Benetka 2002, 109), wie sein Biograph und Schüler Erich Jaensch bemerkte, war ein früher Apologet jener naturwissenschaftlichen Psychologie, welche mit mathematischer Strenge und experimentellem Instrumentarium die »spekulativen« Ausritte der Philosophie über Wesen und Struktur der Seele überwinden sollte. Was an Ebbinghaus' Arbeit von 1885, auf knapp hundert Seiten bündig komprimiert, auffällt, ist zuerst einmal die Abwesenheit geschichtlicher oder philosophischer Auseinandersetzungen über die Gedächtnisproblematik. Stattdessen findet sich – nach einer knapp fünfseitigen Einführung über das »Gedächtnis in seinen Wirkungen« (1992, 1) – eine akribische methodische Auseinandersetzung über statistische Kennzahlen, Untersuchungsmaterial, mögliche Fehlerquellen und zahlreiche Tabellen über die von Ebbinghaus im Selbstversuch durchgeführten Experimente mit sinnfreien (weil assoziationslosen) Silben, die schließlich in die Darstellung seiner bekannten Lern- und Vergessenskurven münden.

Die von Ebbinghaus in Personalunion von Versuchsleiter und -person durchgeführten Experimente beschränkten sich dabei auf eine streng mechanische Form des Lernens: Er las sich die monotonen Reihen möglichst vergleichbarer Silben solange laut vor (»prägte« sie »ein«), bis er sie »reproduzieren«, d.h. auswendig fehlerfrei wiederholen konnte. Die Reproduktionsfähigkeit des »Gedächtnisapparates«, dessen erfolgreiches »Behalten« und sein »Ausfall« im Vergessen, stellte er tabellarisch und graphisch als eine Funktion der verstrichenen Zeitspanne und der Anzahl von Einprägungen dar.

Abbildung 4: Die »Gedächtnistrommel«, ein »Mnemometer« aus der Feinmechanikwerkstatt Zimmermann (Leipzig) von 1903

Ebbinghaus' Bemühen, »die mächtigen Hebel der exakten Naturforschung« (ebd., I) – technisches Experimentarium und mathematischer Formalismus – auf die Psyche umzulegen, liest sich wie eine Wiederholung der mechanistischen Kosmologie des 17. Jahrhunderts: Eingespannt in ein standardisiertes mechanisch-apparatives Szenarium[8], erscheint das entseelte Gedächtnis nunmehr selbst als mechanische Erinnerungsmaschine mit konstanter »Reproduktionsleistung« – in dessen verborgenem Innern Ebbinghaus heimlich, wie wir gleich sehen werden, die Herbartsche Vorstellungsmechanik leise weiter rattern lässt.

Während sich Ebbinghaus in der Publikation von 1885 über seine forschungsleitenden Voraussetzungen ausschweigt und gegen die »unzutreffende« Metaphorik der bisherigen Psychologie polemisiert[9] – er selbst hingegen bleibe ganz dem »tatsächliche[n] Verhalten« (Ebbinghaus 1992, 55) verhaftet – lässt sich im Urmanuskript Über das Gedächtniß von 1880 – Ebbinghaus' Habilitationsschrift an der Universität Berlin – der Hintergrund der Ebbinghausschen Untersuchungen aufzeigen. Hier kommt Ebbinghaus auf die Psychologie Herbarts zu sprechen. Er bezeichnet sie als »rein theoretische Spekulation« (1983, 4), bemängelt an ihr aber vor allem die Unfähigkeit, die »Kraft« einer Vorstellung exakt messbar zu machen. Genau an dieser Stelle setzt Ebbinghaus' Forschungsansatz an:

»Eine Gasflamme ist heller wie eine Kerzenflamme. Das ist ein Mehr und Minder an Intensität. Wenn man aber die Gasflamme das eine Mal andauernd u. aufmerksam, ein anderes mal flüchtig und durch andere Vorstellungen zerstreut betrachtet, so empfindet man ein anderes Mehr u. Minder, welches sich von dem vorigen unterscheidet. Denn man wird nicht sagen wollen, dass die unaufmerksam gesehene Gasflamme dunkler erscheine und der Kerzenflamme näher gerückt wie die aufmerksam gesehene.« (ebd., 5)

Ebbinghaus interessierte sich also nicht für die Intensität einer Empfindung oder Vorstellung (wie es Fechner tat), sondern für die »Lebhaftigkeit der Erinnerungsbilder«, ein Analogon zur Herbartschen »Vorstellungsstärke«, welches jedoch einer experimentellen Untersuchung zugänglich sei. Nun machte er sich auf die Suche nach einer Skala, welche die Größenunterschiede der »Lebhaftigkeit« repräsentiere. Er setzt diese dann (willkürlich) fest auf einem Intervall von Null – wenn sie »dem Bewusstsein noch nicht gegeben waren« – bis zu dem »Moment wenn die Reihe grade zum 1sten Male glatt abläuft« (ebd., 12). Vor der ersten Darbietung des sinnfreien Silbenmaterials sei die »Lebhaftigkeit der Vorstellungsreihe« im Bewusstsein also Null, wenn sie nach mehreren Wiederholungen vollständig und fehlerfrei aufgesagt werde, habe sie ihre »maximale« Lebhaftigkeit erreicht[10]. Wie bei Fechner nahmen also auch Ebbinghaus' Untersuchungen ihren Ausgangspunkt in der Auseinandersetzung mit Herbart. Während Fechner aber die Messbarkeit des Psychischen (der Empfindung) an den physikalischen Reiz koppelte, war Ebbinghaus die »Lebhaftigkeit« der Vorstellungsreihen – ein von Herbart übernommener Terminus – der Schlüssel zur Quantifizierung des Bewusstseins, zugänglich über den Umweg der Reproduktionsleistung des Gedächtnisapparates. Fünf Jahre später – in der bekannten Ausgabe von Über das Gedächtnis – wird Ebbinghaus dann weit unverfänglicher (aber nicht weniger im Geiste Herbarts) schreiben:

»Psychische Zustände jeder Art, Empfindungen, Gefühle, Vorstellungen, die irgendwann einmal vorhanden waren und dann dem Bewusstsein entschwanden, haben damit nicht absolut aufgehört zu existieren. Obschon der nach innen gewandte Blick sie auf keine Weise mehr finden mag sind sie doch nicht schlechterdings vernichtet und annuliert worden, sondern leben in gewisser Weise weiter, aufbewahrt, wie man sagt, im Gedächtnis« (1992, 1).[11]

Dass atomare Gedächtniseinheiten »unterhalb« der Bewusstseinsschwelle schlummern bzw. als unzugängliche Entitäten oder Prozesse in irgendeiner Form für sich weiter existieren, wie in der Ebbinghausschen »Psychophysik des Erinnerungsvermögens« (Draaisma 1999, 103), war für die Gegner von Ebbinghaus nichts als unbegründete Spekulation. Für Wilhelm Wundt bspw. war jede Vorstellung eine flüchtige und gegenüber allen vorangegangenen neu – sie existierte nach Wundt immer nur in ihrer Aktualität. Die Postulierung »unbewusster Vorstellungen«, die im Bewusstsein »etwa nach Art einer Schaubühne, auf der die Vorstellungen handeln, auftreten und abtreten – abtreten, um gar in einem »Unbewussten« zu verschwinden« (Petersen 1925, 94) war nach Wundt und seinen Anhängern blanker Herbartianismus, eine metaphysische Seelenmechanik, welche erst recht nicht durch die unmittelbare Erfahrung begründet sei; sie könne auch nicht aus der Veränderung der »Reproduktionsleistung« über mehrere Lerndurchgänge gefolgert werden.

Douwe Draaisma resümiert in seiner Geschichte der Gedächtnismetaphern den Wandel der Seelenbilder im 19. Jahrhundert anhand der »romantischen Psychologie« von Carus und der Gedächtnisforschung von Ebbinhaus:

»Das Gedächtnis, das sich zu Beginn des neunzehnten Jahrhunderts als eine Landschaft mit Wäldern und Flüssen, Schluchten und Ebenen, Luftspiegelungen und blinkenden Gewässern beschreiben ließ, hat nichts mehr mit dem Gedächtnis gemeinsam, das gegen Ende desselben Jahrhunderts der Erforschung mit »Mnemometern« und anderen Gedächtnisapparaten unterzogen wurde« (Draaisma 1999, 105f.)

Für Wundt war – noch ganz im Geiste des deutschen Idealismus – die »synthetische Apperzeption des Geistes«, die Fähigkeit, elementare Empfindungen zu Vorstellungen und Wahrnehmungen zu verbinden und einem kohärenten »Kern-Ich« zuzuordnen, eine so grundlegende wie exklusive Fähigkeit des menschlichen Verstandes. In einer mechanistischen Psychologie hat diese Konzeption ebenso wenig Platz wie der aristotelische Seelenbegriff in der cartesischen Uhrwerkskosmologie. War der menschliche Verstand im Cartesianismus aber noch Dompteur, Marionettenspieler und Herrscher über die tote Materie, verdampft der letzte Seelenrest im 20. Jahrhundert aus der »empirischen Seelenlehre« – der Geist des Erfinders und Konstrukteurs der Uhrwerke, Dampfmaschinen, Telegraphen, Rechenmaschinen und Computer wird selbst eingereiht werden in ein Universum voller Apparate – um sich ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in der »informationsverarbeitenden« Maschine aufs Neue wiederzufinden.

VII. Epilog

Dass, wie auch Draaisma betont, »Kurven, Tabellen und Formeln« (1999, 105) die »Bildersprache« von Galilei bis Ebbinghaus nicht vertreiben konnten, sollte bis hierher deutlich geworden sein; und dass die experimentelle, quantifizierende Psychologie mit Chrono- und Mnemometer ebenso auf den high-tech ihres Zeitalters zurückgriff wie die Naturforscher zu Beginn der Neuzeit mag wenig überraschen; bemerkenswert scheint jedoch, wie sich gerade die der »Natur« verpflichteten Wissenschaften immer wieder auf technische Artefakte als Erklärungs- und Repräsentationsmodelle von »Welt« beziehen. Das maschinelle Medium der Welterkundung – vom feinmechanischen Uhrwerk bis zum symbolmanipulierenden Computer – mutiert unentwegt zum Modell für das Erkundete selbst und schreibt seine jeweilige Struktur und Funktionsprinzipien tief in das historisch kontingente Verständnis von Natur, Körper und Geist ein (vgl. Slunecko & Hengl 2007). Die jedem Modell inhärente Assoziationslogik liefert dabei immer auch Handlungsimperative: »When we define a certain part of the world metaphorically, this is not just an invitation to think about it in a certain way, it is also an invitation to act in terms of certain implied assumptions« (Danziger 1990, 351).

Am Beginn der Neuzeit und mit der Formierung der akademischen, experimentellen Psychologie wird die Transformation des Welt- und Seelenverständnisses von einer animistischen/theo- und teleologischen zu einer mechanischen/kausalen Kosmologie doppelt sichtbar. Im cartesischen Rationalisierungsprozess des Technischwerdens der Natur offenbart sich aber auch die identitätsstiftende Anziehungskraft der Technik für den post-animistischen Bewohner des Abendlandes: der Konstrukteur findet sich selbst in seiner Konstruktion wieder; die Gerätschaft wird zum Medium der Selbsterkenntnis eines entseelten Körpers – oder muss vielmehr als Blaupause für ein instrumentalistisches Welt- Körper- und zuletzt Geistesverständnis herhalten.

Dass es sich hierbei um keinen »reinen Diskurs«, nicht um bloßes Kugelschieben im akademischen Sprachspiel handelt, wurde hier anhand der Schriften der Hygieniker exemplifiziert. Die außer- oder populärwissenschaftliche Rezeption eines Denkstils ist dabei niemals ein Akt reiner Übersetzung, hinzu kommen noch zeitliche Verzögerungen und Interventionen ökonomischer, religiöser, politischer oder anderer Natur, welche den ursprünglichen Impetus eines Denkstils modifizieren bis neutralisieren können. Nichtsdestoweniger ist die Wirkmächtigkeit des technokratisch-mechanistischen Welt- und Selbstverständnisses heute vielleicht stärker als je zuvor; zumindest ist sie in ihrer Breitenwirkung kaum wegzuleugnen. Dessen Geschichte lehrt uns daher nicht nur «[…] über die Feierlichkeiten des Ursprungs zu lachen« (Foucault 1974, 86) – unser Lachen verstummt, wenn wir erkennen, wie die zyklische Wiederkehr einer mechanistischen Uridee Natur, Körper und Geist immer wieder neu ergreift und nach dem Modell seiner Maschinerie rekonstruiert.

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Bauplan des »Astrariums«, einer mechanischen Räderuhr von Giovanni Dondi (1318-1389) upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d9/Giovanni_Di_Dondi_clock_.png/497px-Giovanni_Di_Dondi_clock_.png (Stand: 29. 3. 2010)

Abb. 2: Die mechanische Ente von Vaucanson (1738) upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/MechaDuck.png (Stand: 29. 3. 2010)

Abb. 3: »Die Empfindungsbahn gleicht einer Radioleitung« Tafel VII in Kahn, F. (1929) Das Leben des Menschen. Band IV. Stuttgart: Kosmos. Mit freundlicher Genehmigung des Kosmos Verlags.

Abb. 4: Die »Gedächtnistrommel«, ein »Mnemometer« aus der Feinmechanikwerkstatt Zimmermann (Leipzig) von 1903 Katalog der Feinmechanikwerkstatt E. Zimmermann, 1903.

Literatur

Benetka, Gerhard (2002): Denkstile der Psychologie: Das 19. Jahrhundert. Wien: WUV.

Brown, John (1796): System der Heilkunde. Kopenhagen: Proft & Storch.

Danziger, Kurt (1990): Generative metaphor and the history of psychological discourse. In David Leary (Hg.), Metaphors in the history of psychology (331-356). Cambridge: University Press.

Descartes, Rene (1955): Die Prinzipien der Philosophie. 7. Auflage. Hamburg: Meiner.

Descartes, Rene (2001): Bericht über die Methode, die Vernunft richtig zu führen und die Wahrheit in den Wissenschaften zu erforschen. Französisch/Deutsch übers. v. Holger Ostwald. Stuttgart: Reclam.

Draaisma, Douwe (1999): Die Metaphernmaschine: eine Geschichte des Gedächtnisses. Darmstadt: Primus.

Ebbinghaus, Hermann (1983): Urmanuskript »Über das Gedächtniß«. Passauer Schriften zur Psychologiegeschichte Nr. 1. Passau: Passavia Univ.-Verl.

Ebbinghaus, Hermann (1992): Über das Gedächtnis: Untersuchungen zur experimentellen Psychologie. Darmstadt: Wiss. Buchges.

Foucault, Michel (1974): Nietzsche, die Genealogie, die Historie. In Walter Seitter (Hg.), Von der Subversion des Wissens (83-109). Carl Hanser: München.

Foucault, Michel (1994): Überwachen und Strafen. Frankfurt/Main: Suhrkamp.

Freud, Sigmund (2005): Die Traumdeutung. 12. unv. Aufl. Frankfurt/Main: Fischer.

Haller, A. (1772): Sammlung kleiner Hallerischer Schriften. 3 Bände. Bern: Haller.

Helmholtz, Hermann von (1854): Ueber die Wechselwirkung der Naturkräfte. Königsberg: Gräfe & Unzer.

Helmholtz, Hermann von (1867): Handbuch der physiologischen Optik. Leipzig: Voss.

Herbart, Johann F. (1850a): Lehrbuch zur Psychologie. Herbarts Werke V. Leipzig: Voss.

Herbart, Johann F. (1850b): Psychologie als Wissenschaft, neu gegründet auf Erfahrung, Metaphysik und Mathematik. Herbarts Werke V. Leipzig: Voss.

Hoffmann, F. (1715): Gründliche Anweisung, wie ein Mensch von dem frühzeitigen Tod sich verwahren könne. 9 Bände. Halle: Renger.

Hufeland, C. (1842): Makrobiotik oder Die Kunst das menschliche Leben zu verlängern. Berlin: Reimer.

Kant, Immanuel (1786): Die metaphysischen Anfangsgründe der Naturwissenschaften. Riga: Johann Friedrich Hartknoch.

Kuhn, Thomas (1977): Die Entstehung des Neuen: Studien zur Struktur der Wissenschaftsgeschichte. Hg. von Lorenz Krüger. Frankfurt/Main: Suhrkamp.

Laplanche, Jean (1991): Das Vokabular der Psychoanalyse. Frankfurt/Main: Suhrkamp.

Ludwig, Carl (1858): Lehrbuch zur Physiologie des Menschen. 2 Bände. 2. Aufl. Leipzig und Heidelberg: Winter.

Petersen, Peter (1925): Wilhelm Wundt und seine Zeit. Stuttgart: Fromanns.

Rothschuh, Karl (1968): Physiologie. Der Wandel ihrer Konzepte, Probleme und Methoden vom 16. Bis 19. Jahrhundert. München: Karl Alber.

Sakmann, Paul (1910): Voltaires Geistesart und Gedankenwelt. Stuttgart: Frommann.

Sarasin, Philipp (2001): Reizbare Maschinen. Eine Geschichte des Körpers 1765-1914. Frankfurt/Main: Suhrkamp.

Sarasin, Philipp & Tanner, Jakob (1998): Physiologie und industrielle Gesellschaft: Studien zur Verwissenschaftlichung des Körpers. Frankfurt/Main: Suhrkamp.

Sloterdijk, Peter (1993): Weltfremdheit. Frankfurt/Main: Suhrkamp.

Slunecko, Thomas & Hengl, Sophie (2007): Language, cognition, subjectivity – A dynamic constitution. In J. Valsiner & A. Rosa (Hg.), The Cambridge handbook of sociocultural psychology (40-61). Cambridge: University Press.

Sutter, Alex (1988): Göttliche Maschinen. Die Automaten für Lebendiges bei Descartes, Leibniz, La Mettrie und Kant. Frankfurt/Main: Athenäum.

Wertheimer, Max (1971): Kurze Geschichte der Psychologie. Übers. v. Elisabeth und Wolfgang Schmidbauer. München: Piper & Co.

Wieser, Martin (2009): Zur Geschichte des Reizbegriffs: Eine psychologiegeschichtliche Denkstilanalyse. Wien: Unveröff. Diplomarbeit.

Zilsel, Edgar (1976): Die sozialen Ursprünge neuzeitlicher Wissenschaft. Frankfurt/Main: Suhrkamp.

Züllig, Sergio (1969): Luigi Galvani, 1732 – 1789, der Entdecker der Bioelektrizität. Basel: Univ.-Diss.

Endnoten:

- [1]

-

Die Abschnitte IV bis VI stützen sich auf überarbeitete Abschnitte meiner Diplomarbeit (Wieser 2009).

- [2]

-

Vgl. hierzu Zilsel (1976, 51ff.), der im Zeitraum von 1300-1600 weiters die Verschiebung der kulturellen Zentren von den traditionsgebundenen Klöstern in die Städte, den zunehmenden Einsatz von Maschinen in Ökonomie und Kriegsführung und die unternehmerische Technik der doppelten Buchführung als Katalysatoren rationalistisch-experimenteller Denksysteme nennt.

- [3]

-

In den Principiae Philosophiae bringt Descartes die Naturalisierung der Mechanik auf den Punkt: »Denn es gibt in der Mechanik keine Gesetze, die nicht auch in der Physik gälten, von der sie nur ein Teil oder eine Unterart ist, und es ist daher der aus diesen oder jenen Rädern zusammengesetzten Uhr ebenso natürlich, die Stunden anzuzeigen, als es dem aus diesem oder jenem Samen aufgewachsenen Baum natürlich ist, diese Früchte zu tragen« (1955, 245f.).

- [4]

-

Auch wenn Gott in Spinozas Pantheismus einen anderen Stellenwert zugewiesen wird als in der deistischen Metaphysik der prästabilierten Harmonie von Körper und Geist bei Leibniz, bleibt doch die entscheidende Gemeinsamkeit eines nicht in den geregelten Weltprozess eingreifenden, transzendenten Wesens. Bezeichnend ist auch Leibniz‘ Rückgriff auf die Metapher der zwei übereinstimmenden Uhrwerke, die durch den göttlichen Werkmeister auf alle Ewigkeit in Gleichschritt ablaufen.

- [5]

-

Der erste thermodynamische Hauptsatz besagt, dass innerhalb eines geschlossenen Systems die vorhandene quantitative Menge an Energie nicht verloren gehen kann, sondern in qualitativ verschiedene Formen umgewandelt wird. Helmholtz verstieg sich in dessen Explikation in pan-energetische Sphären, wenn er postulierte «[…,] dass das Naturganze einen Vorrath wirkungsfähiger Kraft besitzt, welcher in keiner Weise weder vermehrt noch vermindert werden kann. […] Der Waldbach und der Wind, die unsere Mühlen treiben, der Forst und das Steinkohlenlager, welche unsere Dampfmaschinen versehen und unsere Zimmer heizen, sind uns nur Träger eines Theiles des grossen Kraftvorrathes der Natur« (1854, S. 23).

- [6]

-

Michel Foucault schreibt dazu in Überwachen und Strafen (1994, S. 174): »Das große Buch vom Menschen als Maschine wurde gleichzeitig auf zwei Registern geschrieben: auf dem anatomisch-metaphysischen Register, dessen erste Seiten von Descartes stammen und das von den Medizinern und Philosophen fortgeschrieben wurde; und auf dem technisch-politischen Register, das sich aus einer Masse von Militär-, Schul- und Spitalreglements sowie aus empirischen und rationalen Prozeduren zur Kontrolle oder Korrektur der Körpertätigkeiten angehäuft hat.«

- [7]

-

Auch bei Sigmund Freud (der 1876 bis 1882 am physiologischen Institut in Wien unter Brücke gearbeitet hatte) zeigt sich die Breitenwirkung des mechanistisch-physiologischen Denkstils. In der Traumdeutung spricht er von der »Fiktion eines psychischen Apparats […] dessen Arbeit durch das Bestreben geregelt wird, Anhäufung von Erregung zu vermeiden und sich möglichst erregungslos zu erhalten« (2005, 586). Die Analogie zum zweiten thermodynamischen Hauptsatz – in einem geschlossenen System streben energetische Niveauunterschiede zu einem stabilen Gleichgewicht – ist nicht von der Hand zu weisen (vgl. Laplanche 1991, 260ff). Im Gegensatz zu vielen Zeitgenossen zeigte Freud aber Mut zur Lücke: »Die Mechanik dieser Vorgänge ist mir ganz unbekannt« (2005, 587). Freud war sich des metaphorischen Charakters seines thermodynamischen Bewusstseinsmodells – in starken Momenten – also durchaus bewusst.

- [8]

-

Nach Benetka (2002, 110) konnte Ebbinghaus in seinen ersten Experimenten aus Geldmangel nur auf Taschenuhr und Metronom zurückgreifen; im Stakkato des Rhythmusgeräts folgte auf jeden Schlag eine Silbe, während die Mechanik des Chronometers die zeitliche Dauer der Wiederholungen maß. Die um die Jahrhundertwende in Würzburg rasch blühende Gedächtnisforschung konnte dann bald auf ein viel umfassenderes Inventar mechanischer Kontrollapparaturen zurückgreifen (s. Abb. 5).

- [9]

-

»Bei unseren Vorstellungen z.B. über ihre [die Gedächtnisvorgänge, M.W.] körperlichen Grundlagen bedienen wir uns verschiedenen Metaphern, von aufgespeicherten Vorstellungen, eingegrabenen Bildern, ausgefahrenen Geleisen etc. von denen nur das eine ganz sicher ist, daß sie nicht zutreffen« (Ebbinghaus 1992, 4) – die Auskunft, wo genau die Metaphern hinken, bleibt Ebbinghaus jedoch schuldig.

- [10]

-

Ebbinghaus' Idee von der »Lebhaftigkeit der Vorstellung« war eigentlich nur ein von Herbart entlehnter Topos, auf dessen Explikation er zur Erklärung der Lern- und Vergessenskurven dann auch leicht verzichten konnte: Ist die Reproduktionsleistung eine Funktion der Anzahl an Wiederholungen und der dazwischen-liegenden Zeit, wird die »Lebhaftigkeit« nur mehr zum psychologischen »Double« der Reproduktionsleistung ohne zusätzlichen Erkenntniswert. In der Veröffentlichung von 1885 wird dieser Terminus auch nicht mehr erwähnt – als eigentlicher Ausgangspunkt der Monographie Ebbinghaus‘ ist er dort nicht mehr identifizierbar.

- [11]

-

Vgl. hierzu Herbart (1850b, 416): »Kaum bedarf es der Erinnerung, dass das zuletzt betrachtete Ereigniss noch von anderen wichtigen Folgen begleitet sein müsse, wofern man nur die sehr natürliche Voraussetzung hinzudenkt, dass wohl mehrere ältere Vorstellungen, wo nicht im Bewusstsein, so doch im Gemüthe vorhanden sein mögen«.