Tanz der Einsicht – Linguistische Einblicke in ein psychoanalytisches Gespräch

Zusammenfassung

Die Analyse der ersten zehn Minuten einer audio aufgezeichneten psychoanalytischen Sitzung führt zu der Entdeckung und Beschreibung einer psychoanalytischen Prozedur, die wir als »Tanz der Einsicht« bezeichnen. Die Sitzung ist nach den Standards der Konversationsanalyse transkribiert und wird auf drei Ebenen analysiert. Zunächst kommt eine klinische Analyse zu dem Ergebnis, dass die Analytikerin bei zwei Gelegenheiten ihre Gesprächsposition verändert; sie spricht, als wäre sie die Patientin. Die klinische Perspektive bringt diese Beobachtung mit dem Konzept der Modellszene und dem methodischen Prinzip der »Komplettierung der Szene« in Beziehung und einigen weiteren Befunden der Säuglingsforschung. Zum zweiten lässt sich mit den Mitteln der Konversationsanalyse erkennen, wie die Therapeutin dies Manöver ausführt und wie die Patientin darauf reagiert. Diese Analyse beschreibt detailliert die »slots«, an denen ein solches Manöver auf natürliche und ungekünstelte Weise ausgeführt wird. Die Analyse der Gesprächsstruktur wird vervollständigt durch einige Skizzen zur prosodischen Form, deren akustische Realität in PRAAT-Graphiken illustriert wird. Zu Beginn spricht die Patientin vielfach ohne jede Modulation der Grundfrequenz – eine Intonation, die wir mit der klinischen Beschreibung der Affektisolation und der geringen Selbstbehauptung der Patientin verbinden. Die Therapeutin manövriert die Patientin aus dieser Position, indem sie deren Rolle einnimmt. Sie tut das nicht nur mit der Bedeutung der Wörter, sondern auch mit prosodischen Techniken: Sie artikuliert ihre Redezüge mit einem Plateau hoher Töne, das auch in anderen Zusammenhängen Assertionen vom Sprecher entkoppelt, was wir in diesem Falle tentativ als »Zuschreibung von Selbstbehauptung« deuten. Das Gesamt dieser Operation ist, was wir »Tanz der Einsicht« nennen, eine Bewegung des Gesprächs, die zu einer Veränderung metaphorischer Konzepte und der Gesprächspositionierung führt. Die Prosodie unterstützt dabei den symbolisch-semantischen Prozess.

Schüsselwörter: Psychoanalyse, Linguistik, Konversationsanalyse, Prosodie, Zwangsneurose

Keywords: psychoanalysis, linguistics, conversation analysis, obsessive-compulsive neurosis

Summary

In this paper we use the first ten minutes of an audiorecorded 28th psychoanalytic session in order to detect and describe a new therapeutic procedure which we call «Dancing Insight”. The session is transcribed according to the standards of conversation analysis and is analyzed at three levels: first, a clinical analysis which leads to the interpretation that the analyst at two opportunities actively turns the table - speaking as if she were the patient. The clinical view can bring this observation in relationship to the concept of «model scenes” and «completing the scene” and some further findings from infant research. Second, the conversation analytic approach observes how the therapist does this maneuver and how the patient responds to it. A further analysis is directed to the «slots” where such a maneuver can be conducted with a natural flair and without any irony. Third, we complement the picture by an acoustic analysis of some prosodic features using PRAAT-software which shows some interesting patterns. At the beginning the patient speaks with a flat intonation, a prosodic property which we relate to affect isolation and its consequence, the lack of assertive commitment. The therapist manages to drag the patient out of this stance by assuming her role and she does this not only by the meaning of words, but also with prosodic means: She pronounces her turns at a «high plateau”, the basic meaning of which we tentatively describe as «projection of the assertion to the partner”. This is the procedure we call «dancing insight”: The conversational move which leads to a change of metaphorical concepts and to a change of positioning is achieved by a prosodic technique.

Schüsselwörter: Psychoanalyse, Linguistik, Konversationsanalyse, Prosodie, Zwangsneurose

Keywords: psychoanalysis, linguistics, conversation analysis, obsessive-compulsive neurosis

Einführung

Die Metapher vom kommunikativen Tanz hat sich in der Alltagskonversation ebenso verbreitet wie in der Psychotherapieprozessforschung (Lippe et al. 2008). Projiziert wird das körperliche Bild eines tanzenden Paares in die Domäne der verbalen Konversation. Die Metapher entspringt der mittlerweile schon recht verbreiteten Einsicht, dass sprachliche Kommunikation nicht als Austausch von Bedeutungscontainern funktioniert, wie dies von frühen strukturalistischen Modellen suggeriert wird. Unter dem Eindruck sprachphilosophischer (Wittgenstein 1953), pragmatischer (Grice 1975), kognitions- bzw. neurowissenschaftlicher (Lakoff 1987, 2008; Lakoff/Johnson 1999; Gallese/Lakoff 2005) und entwicklungspsychologischer (Tomasello 2008) Argumentation sind in der Linguistik handlungsbasierte Theorien sprachlicher Bedeutung aufgewertet worden, in denen die Kooperation der Gesprächsteilnehmer nicht mehr nur als periphere Bedingung sinnvoller Gespräche, sondern selbst als wesentliche Komponente der Sinnstiftung erkannt wird. Die synchronisierende Kooperation zweier Gesprächsteilnehmer motiviert das Bild vom Gespräch als Tanz.

Für einen Tanz braucht es zwei. Wie synchronisieren sie ihre Bewegungen? Wie etablieren sie einen »common ground«? Wie teilen sie emotionale Interessen und andere Kooperationen? Die Aufforderung »Lass uns tanzen!« ist selbst kein Element des Tanzes. Wie wird ein solches Szenario auf die besondere Form eines »talk-in-interaction« wie dem psychoanalytischen Arrangement bezogen, wobei die eine Person auf einer Couch liegt und die andere dahinter sitzt?

Das Gelingen einer Konversation ist von vielen Faktoren abhängig, wie z.B. vom Gebrauch bestimmter Formate, wovon Kontext und Situiertheit ebenso wichtige Aspekte sind wie Zeit und Synchronizität. Erst seit kurzem haben Psychotherapieprozessforscher begonnen, diese Elemente zu untersuchen, (Ramseyer/Tschacher 2011, 2014; Weiste/Peräkylä 2013, 2014), obwohl Kliniker sehr wohl wissen, dass eine gute Bemerkung im falschen Ton gesprochen sein kann oder im falschen Augenblick. Wir glauben deshalb, dass es sinnvoll ist, linguistische und klinische Kompetenz zusammen zu bringen und erwarten uns davon eine Beförderung der Prozessforschung. Hörer, Teilnehmer, Zuschauer – sie alle »sehen« einen Tanz, wo kein »Tanz« stattfindet, sondern Konversation. Metaphorische Formulierungen »kreuzen« die Sinne (Cacciari 2008), was man auch von den Säuglingsforschern weiß. Babies fühlen einen genoppten Schnuller im Mund und dann schauen sie länger auf Bilder mit solchen Schnullern als auf die mit anderen (Emde 1990). Diese Erfahrung wurde als multimodal bzw. »transmodal« bezeichnet (Stern 1985). Etwas zu «sehen als” ist eines der wiederholt beschriebenen Merkmale metaphorischer kognitiver Konstruktion sozialer Ereignisse (Berteau 1996; Shen 2008).

Wir wollen mit der Untersuchung einer viel konkreteren Interpretation von Konversation als Tanz beginnen. In diesem Beitrag wollen wir den Anfang einer psychoanalytischen Sitzung in Begriffen der Positionsveränderung sowie die dabei verwendeten prosodischen Mittel beschreiben, die eine gemeinsame konversationelle Realität schaffen.

Die Koproduktion von «rhythm-and-blues” in einer psychoanalytischen Sitzung konnte durch die Konversationsanalyse einer psychoanalytischen Sitzung, einer mehreren Psychoanalytikern als prototypisch erachteten psychoanalytischen Sitzung der Patientin »Amalie«, Sitzung 152, gezeigt werden (Buchholz et al. 2015) sowie durch weiteres Material, das die musikalische Dimension der Empathie zu beschreiben gestattet (Buchholz 2014). Hier wollen wir einen Schritt tiefer in die Prosodie der ersten 10 Minuten einer 28. psychoanalytischen Sitzung einsteigen. Die Patientin, die an Zwangsvorstellungen leidet, wird von einer Therapeutin behandelt.

Wir gehen in drei Schritten vor: Wir beginnen mit einigen Beobachtungen aus Entwicklungspsychologie und klinischen Überlegungen über kognitive Interaktionsrepräsentation in Modellszenen während individueller Entwicklung; dann zeigen wir das Transkript der zehn Minuten, um die Konversation zu analysieren, und versuchen schließlich, die Verknüpfung dieser konversationellen Züge mit ihrer prosodischen Gestaltung zu veranschaulichen.

Modellszenen und der Wissensschatz über Interaktion («Stock of interactional knowledge«, SIK) – Wie klinische und konversationsanalytische Beobachtungen zusammen kommen können

Peräkylä et al. (2008) schlugen vor, das klinische Denken psychoanalytischen Ursprungs in einen Dialog mit der Konversationsanalyse zu bringen und dabei die großen Fortschritte der Säuglingsforschung zu beachten. Die folgenden Abschnitte folgen diesem Vorschlag.

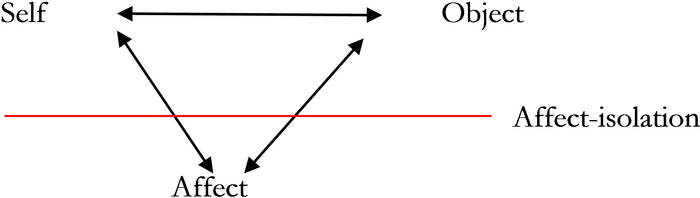

Modernes psychoanalytisches Denken, selbst aus verschiedenen Traditionen, konvergiert darin, dass der Ausdruck «Internalisierung von Objektbeziehungen” als aus wenigstens drei Komponenten bestehend betrachtet werden kann: Es gibt ein Baby-Subjekt (getrieben von Imperativen wie etwa Hunger), ein wunscherfüllendes »Objekt« (eine Mutter) und einen Affekt zwischen beiden (vgl. Abbildung 1).

Abb. 1. Die bildliche Darstellung der Affektisolation

Abb. 1. Die bildliche Darstellung der AffektisolationDie Abwehr kann operieren durch Angriff auf die Verbindung zwischen den Polen dieses Dreiecks. Für unsere Analyse ist die Abwehr der »Affektisolierung« von besonderem Interesse. Sie operiert, indem sie die affektive Erfahrung abtrennt. Was bleibt ist die bewusste Erfahrung einer Subjekt-Objekt-Beziehung, deren affektive Qualitäten von bewusster Repräsentation und Ausdruck ausgeschlossen sind. Diese Art von Beschreibung findet sich vielfach in der klinischen Literatur (Freud 1936; Kernberg 1984; Green 1997; Kernberg 1979).

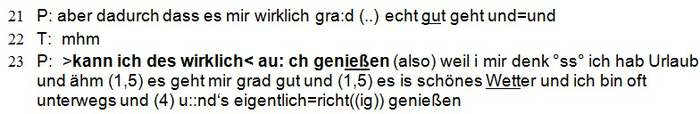

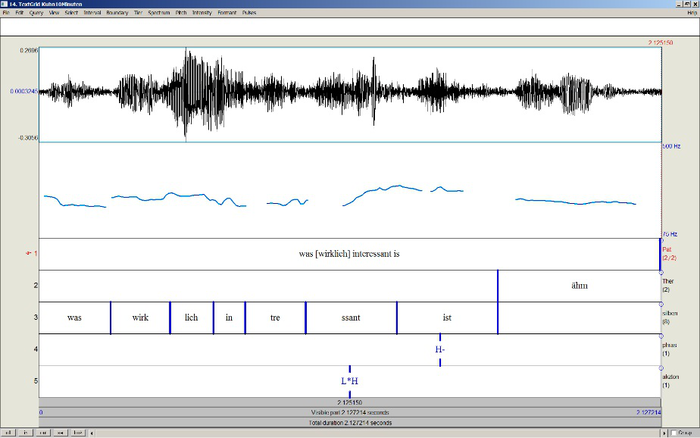

Diese allgemeine Sicht kann man nun mit einigen Beobachtungen der Psychotherapie und Interaktionsforschung kontrastieren:

Sozialwissenschaftler mit Interesse an Mikro-Analysen (Scheff 1994) halten fest, dass nicht nur Freude, sondern auch negative Affekte wie Scham, Depression, Angst unabdingbar sozialen Ursprungs sind und an andere Teilnehmer gerichtet sind. Moderne Affektforscher (Fuchs & Koch 2014) kommen dem sehr nahe und entwerfen eine empirisch basierte Theorie der Interaffektivität. Die Forscher beobachten einen Mangel an mimischer Expressivität bei bestimmten Störungen; es gibt jedoch andere soziale Untersuchungen, bei denen reduzierter Emotionsausdruck gefunden werden kann (Ellgring 2008; Adams et al. 2012; Beebe 2012; Benecke et al. 2005; Ellonen-Jequier 2009). Noch wichtiger im Zusammenhang unseres Themas vom »Tanz« wird eine weitere Beobachtung (Stanton/Schwartz 1954; Heller/Haynal 1997). Diese Autoren fanden, dass die Beobachtung des Gesichtsausdrucks des einen suizidalen Patienten interviewenden Therapeuten besser vorhersagen konnte, ob der Patient einen erneuten Suizidversuch unternehmen wird – oder nicht; besser als die verbalen Aussagen der Therapeuten (Merten 2005)! Es ist nur natürlich, wenn die interaktive Emotionsregulation das Interesse von Konversationsanalytikern gefunden hat (Peräkylä/Ruusuvuori 2012).

Auf dieser Basis von Klinik und Forschung wollen wir die Hypothese explorieren, dass in einem Fall von reduzierter Affektexpression die Möglichkeit existiert, dass der Affekt in irgendeiner Weise beim Interaktionspartner, dem Therapeuten, erscheint; so, als ob der Partner das komplettiert und vervollständigt, was auf der anderen Seite fehlt.

Konversationsanalytiker (Goodwin 2011) dehnen ihre Untersuchungsstrategie auf den ganzen Körper aus, einschließlich Stimme und Gestik, indem sie am Beispiel einer Studie über die gegenseitigen Beziehungen von jungen Mädchen das Konzept von den «postural displays” verwenden. Jedes Mädchen nimmt eine bestimmte »Position« durch eine »Haltung« (»posture«) ein und diese Haltung wird sichtbar »dargestellt« (»display«). Die Mädchen, so zeigt Goodwin überzeugend, kooperieren in Führungs-Gefolgschaftsrollen. Wir wollen uns an Goodwins Definition von Kooperation hier anlehnen: «cooperation refers to the way in which subsequent (as well as simultaneous) action is built by performing systematic operations on the sign complexes made publicly available by others” (Goodwin 2011, S. 183). Andere (Hutchins/Nomura 2011) analysieren das semiotische Feld, das durch öffentlichen Zeichengebrauch entsteht und richten ihre Aufmerksamkeit auf multimodale Äußerungen. Gestik und Inhalt, Stimme und mimischer Ausdruck müssen semantisch und temporal korrespondieren. Sie vermuten, «that human minds are always looking for these kinds of correspondences” (p.29). Auch Kliniker orientieren häufig ihre Schlußfolgerungen an solchen Korrespondenzen oder an deren Fehlen. Geht man einen Schritt weiter in der psychoanalytischen Theorie der Abwehr sieht man dort ähnliche Praktiken.

Die Projektion kann innerhalb des konzeptuellen Bezugsrahmens der obigen Triade als «Spieß-umdrehen” zwischen S und O beschrieben werden. Projektion bedeutet, dass abgelehnte Aspekte der eigenen Persönlichkeit oder Handlungen O zugeschrieben werden; die andere Person wird damit zur Selbst-Regulation gebraucht. Projektion schließt einen Evaluationsprozess ein, der sich auf die Ursprünge von Handlungen bezieht: »Du hast das getan, Du hast angegriffen/angefangen, Du bist neidisch. Dein Irrtum/Fehler, nicht meiner!«.

Wir erwähnen die Abwehr der Projektion hier, weil sie ein ganz ähnliches Phänomen beschreibt: Dass ein Aspekt einer Handlung eines Teilnehmers (von einem oder beiden) so betrachtet wird, als gehöre er zum anderen. Kliniker beschreiben, wie das Selbstgefühl sich unter dem Eindruck einer ungerechtfertigten Anklage, beim Zuhören einer endlos langweiligen Geschichte oder durch einen verführerischen Blick verändert. Sie sind darin ausgebildet, diese Veränderungen ihres Selbst-Gefühls zu nutzen, um die aktuelle interpersonale Szene im Behandlungszimmer zu reflektieren. Es gibt freilich eine lange Debatte über die Gegenübertragung, in die wir uns hier nicht einmischen wollen. Es ist vielmehr unsere Überzeugung, dass die detaillierte Analyse der multimodalen Interaktion das Potential hat, diese Debatte einmal auf der Grundlage kontrollierter empirischer Beobachtungen zu entscheiden; unser Beitrag soll einige Schritte in diese Richtung gehen. Es stehen also nicht klinisch-theoretische Schlußfolgerungen, sondern die Operationsmodi zur Diskussion.

Kliniker orientieren ihre Strategien an prototypischen Modellszenen, in denen beides, Affektisolation und Zuschreibung von Handlungsursachen, dem Patienten überzeugend demonstriert werden kann. Das ist eine Art ökonomischer Maßnahme, weil solche Modellszenen als Referenzpunkt für andere Szenen dienen, in denen Affektisolation und Projektion in ähnlicher Weise geschehen. Indem man dann von einer zur nächsten Szene übergeht, um deren Gemeinsamkeiten kognitiv zu explorieren, tritt als Wirkung eine emotionale Erregung ein, die Folge dieser binokulären Sicht ist, die mit dem einen Auge die eine, mit dem anderen Auge gleichzeitig die andere Szene anschaut.

Patienten entdecken so das gleiche Muster in den ansonsten so verschiedenen Szenen, die zu anderen Zeiten, an anderen Orten und von anderen Personen handeln. Der Patient entdeckt so unvermeidlich sich als die konstante Variable in diesen Szenen. Der kognitive Prozess, der so ein konstantes Muster erkennt, erreicht auf einer sehr tiefen Ebene die Reorganisation problematischer Abwehr. Allerdings verläuft der Prozess solcher Selbst-Erkenntnis nicht linear. Wo intensive Emotionen erregt werden, operiert dann auch die Abwehr der Affektisolation intensiviert, was Therapeuten als »Widerstand« beschreiben. Deshalb schließen Therapeuten die manifeste Interaktion in ihr Denken ein. Sie versuchen dann zu zeigen, wie der Widerstand das therapeutische Prozedere angreift. Mittlerweile hat der »Widerstand«, aus der Freudschen Psychoanalyse stammend, Einzug in viele andere therapeutische Konzeptionen gehalten.

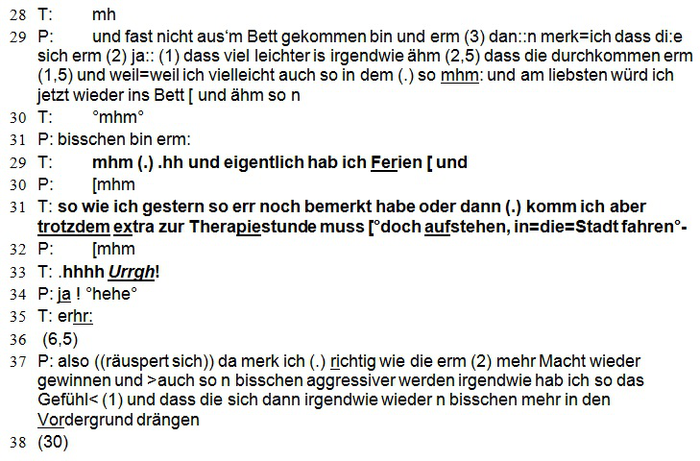

Mit unserer ersten Hypothese nahmen wir an, dass ein bei einem Partner isolierter Affekt in einer Äußerung eines anderen Partners erscheinen könnte. Unsere zweite Hypothese lautet, dass das Konzept der Positionierung hierbei hilfreich wird. «Positioning” wird von Goodwin (2011, S. 184) genutzt, um eine lokale und situierte Rolle zu konzeptualisieren. Rolle ist nichts, was eine Person »hat«. Sie wird in actu kollaborativ konstruiert:

«To be a speaker is thus to occupy a particular position within a dynamically unfolding interactive field structured by public sign use” (Goodwin a.a.O.). Um die Rolle eines Sprechers zu konzipieren, bedarf es eines Hörers, der damit auf einer Linie («alignment”) liegt, der versteht, wann eine Geschichte beginnt oder endet und der redezugrelevante Übergabeorte erkennt und respektiert (Stivers 2008). In dieser Hinsicht können sog. »misalignments« in der Therapie genutzt werden (Voutilainen et al. 2010).

Psychotherapieforscher mit konversationsanalytischer Methodik haben hier das psychologische Konzept der «disaffiliation” (Muntigl et al. 2013; Muntigl/Horvath 2014) genutzt, um die affektive Dimension besser zu fassen. Das Phänomen des »Spieß-Umdrehens« kann nun mit der Veränderung der Positionen (Deppermann/Lucius-Hoene 2008) in einer mikroanalytischen Perspektive zusammen gebracht werden (Salgado et al. 2013) und dieser Positionswechsel ist als »Tanz« beschrieben worden (Tateo 2014). Andere (Rodrigues et al. 2010) haben damit begonnen, die kreative Teilhabe auch schon in der frühen Kindheit durch die Musik der Konversation («motherese”) zu untersuchen; wir wollen auf diesem Weg in die Entwicklung einen Schritt weiter gehen.

Ein kurzer Blick in die Entwicklungspsychologie

Der Begriff einer «Modellszene” (Lichtenberg 1989) ist auch bei den Säuglingsforschern anzutreffen. In jüngeren Untersuchungen kindlicher Entwicklung hat dieser Begriff seine weitere Bedeutung, die er im klinischen »Jargon« hat, verloren und basiert nun auf einer reichen Fülle detaillierter Beobachtungen. Menschen bewegen sich in einer sozialen Welt mit relevanten anderen. Während der frühen Entwicklung (Braten 2009) lernen wir volle Bedeutung und Umfang von Interaktionsmustern schon bei präverbaler Rollenumkehr. Eine prototypische Modellszene stellt das Baby dar, das von der Mutter mit einem Löffel gefüttert wird. Vom 11. Lebensmonat an beginnt es den Löffel selbst in die Hand nehmen zu wollen – um die Mutter mit dem Löffel zu füttern. Es dreht den Spieß um, verändert die Positionen – und dieser Ausdruck hat eine »embodied« und eine räumliche Bedeutung. Wenn seine Erfahrung mehr und mehr erweitert wird, dann wird das Muster des »Gefüttert-Werdens« vervollständigt vom »Selber-Füttern«.

Diese Modellszene ist prototypisch für einen Entwicklungsschritt der darin besteht, das der eine Pol um den anderen vervollständigt und so das gesamte Interaktionsmuster erworben werden muss. Damit wird ein Schritt über den »individualistischen« Ansatz der Triebbefriedigung hinaus getan zu einer umgreifenderen Sicht, die nicht nur den Anderen einschließt, sondern die »Interaktion-mit-dem-Anderen«. Stern (1985) sprach vom »being-with«. Den vollen Kreis des »being-with« abzuschreiten, heißt, die Modellszene von beiden Seiten zu erkunden und handhaben zu lernen.

Modellszenen – andere Beispiele sind Zeigen-und-Schauen (Goodwin 2003; Kita 2000; Liszkowski 2006), pädagogische Instruktion und Imitation (Hurley/Chater 2005; Gergely/Csibra 2006) und Verletzung-und-Wiedergutmachung (Corrin 2010; Kitzinger 2013) – sind aus zwei Teilen zusammengesetzt, einer aktiven und einer rezeptiven Seite. Entwicklung bekommt so die Bedeutung, genau die je andere kognitive und affektive Seite der gerade erfahrenen Modellszene zu kennen.

Dies ist notwendig, um gegenseitige Erwartungen handhaben zu können und intentional die nächsten Schritte vorbereiten zu können bzw. dafür vorbereitet zu sein. Viele weitere analoge Szenen verdichten sich kognitiv zu Mustern: Es genügt dann, ein solches Muster anzuspielen oder nur den Auftakt dazu – und der Andere weiß bereits, welche Art von Szene gespielt werden wird. Durch Anspiel und Antizipation von Modellszenen kann die chronologische Zeit der linear verlaufenden Konversation, die so viel langsamer ist als die der Kognition, verkürzt werden, mit der Folge, dass hin und wieder eine gewisse Parallelität von »talk-in-interaction« und Denken erreicht werden kann.

Während ihrer Entwicklung erwerben Kinder ein reichhaltiges Set von Modellszenen, um sich adäquat in ihren sozialen und kulturellen Welt zu bewegen und neue Szenen einem dynamisch sich entfaltenden Repertoire von Szenen und Wissen-über-Szenen anzufügen. Das bezieht das Wissen um eigene Absichten ebenso ein wie Wissen darum, was von anderen in gegebenen Situationen erwartet werden kann. Die allgemeine Erwartung ist, dass der Andere sich der Modellszene fügt (»aligns«) und affektiv affiliiert in einer zu dieser komplementären Weise. Es war Morton Deutsch (1958), der früh schon annahm, dass es mehr Kooperation zwischen Menschen gibt als eine darwinistische Perspektive einräumen könne. Dieser Autor beschreibt schon vor einem halben Jahrhundert, dass Verletzungen der generellen Erwartung (»alignment« und »affiliation«) zu zwei Arten von Reaktionen führen: Vergeltung oder Absolution. Vergeltung zielt auf Neutralisierung der Regelverletzung, Absolution verspricht Vergebung, sobald die Verletzung endet. Was Konversationsanalytiker als »repair« beschreiben, hat einigen Bezug zu diesen Ideen. Deutsch sagte voraus, dass Vertrauen zunehme, wenn Verletzungen repariert werden können; andernfalls komme es zu einem Zuwachs an Mißtrauen und Verdächtigung.

Es gibt eine Kontinuität von den frühkindlichen Modellszenen zu dem, was Konversationsanalytiker das Format eines Austausches nennen. Zur Illustration verwenden wir ein Beispiel eines Alltagsgesprächs, dass von Drew (2005, S. 170) beobachtet und analysiert wurde. Es geht darum, dass es leicht ist eine Einladung zum Essen anzunehmen, aber es ist kompliziert, abzulehnen. »Nein« ist eine Option, die einen Teilnehmer mit konditioneller Relevanz (Schegloff 2007) nötigt, eine Rechtfertigung oder eine Erklärung beizubringen, irgendeinen Umstand, der plausibel macht, warum »nein«. Das Format einer solchen Ablehnung einer Einladung kann durch drei konversationelle Redezugwechsel (»turns«) beschrieben werden:

[(dankbar-freundliche)Anerkennung] + [(milde) Ablehnung] + [Erklärung]

Wird eine Einladung ausgesprochen, wird der Eingelade demnach zunächst mit einer wertschätzenden Bemerkung antworten, dann wird die Ablehnung der Einladung (eingebettet mit «softeners”) folgen und schließlich eine Erklärung, warum es unmöglich ist, die Einladung anzunehmen. Hier (vgl. Abb. 2) ist das interessante Beispiel von Drew (2005, p. 170):

Abb. 2: Wie Emma die Ablehnung der Essenseinladung durch Nancy antizipiert

Abb. 2: Wie Emma die Ablehnung der Essenseinladung durch Nancy antizipiertEmma lädt Nancy ein, runter zu kommen zum Mittagessen. Während sie spricht, unterbricht Nancy sie nicht. Aber in Zeile 2 gibt es eine leise Überschneidung; sie beginnt hier schon sehr früh ihre freundlich-milde Ablehnung mit leiser Stimme. Man muss schließen, dass sie die »Modellszene« kennt, dass sie weiß, was folgt und dass sie ihre Äußerung deshalb zu einem sehr frühen Augenblick platziert.

Emma steigert sehr schnell (schneller Redeanschluss =) die Attraktivität ihrer Offerte, indem sie »Bier und andere Sachen« anbietet (Zeile 3), gefolgt von einer kleinen Zögerlichkeit (Zeile 4). Dann folgt Nancys freundliche Anerkennung (Zeile 5), die sich nicht auf die Einladung bezieht, sondern die Person ihrer Freundin Emma adressiert. Es entsteht eine kurze Pause an einem »transition relevant place«; hier entscheidet sich, wer als nächste spricht. Emma legt nach mit einer Steigerung der Attraktivität ihrer Einladung (Zeile 7). Das ist ein sehr interessanter Punkt, denn Emma offeriert damit zugleich eine andere Erklärung für Nancy’s Ablehnung; es könnte an der fehlenden Attraktivität des Gebotenen liegen. Drew macht folgenden Kommentar:

»This is a ›cognitive moment‹, in a double sense: in order to make that move, before Nancy makes explicit her declination, Emma has to have realized that Nancy might be going to decline her invitation; she thereby reads Nancy’s mind, attributing that intention to her« (Drew 2005, p. 170).

Drew spricht nicht von »Intention« in einem philosophischen Sinn, sondern von einer Praxis der konversationellen Motivzuschreibung[1]. Um den Prozess des mind-reading zu verstehen, muss man keine telepathischen Fähigkeiten annehmen. Die Stimmen der Teilnehmer haben Ablehnung schon angekündigt und auch einige Aktivitäten zur Reparatur des sozialen »Schadens«. Nancys leise Stimme in Zeile 2 ist ein verkörperter Aspekt der Konversation; obwohl Nancy hier noch nicht wissen kann, was gesagt werden wird, zeigt sie ihre sehr rasche Wahrnehmung des ganzen Formats (der Modellszene) und mehr noch, dass ihre Ablehnung Emma verletzen könnte und von einer Veränderung ihrer Beziehung gefolgt sein wird.

Auf dieses ganze Format wird in Zeile 2 schon angespielt, wenn Nancy zu sprechen beginnt, gefolgt von Emma’s Angebot von »beer 'n stuff«. Das ist kein intentionaler, sozialer Druck auf Nancy, doch zu kommen. Es ist eine alternative Erklärung für Nancy’s in Zeile 2 bereits angekündigte, aber noch nicht ausgesprochene Ablehnung. Es gibt ein, beiden bekanntes Format dieser Konversation, das von geteiltem kulturellem Wissen bestimmt ist, das für die interaktive Konstruktion eines »common ground« (Stalnaker 1974; Krifka 2007; Enfield 2006) von großer Bedeutung ist; es handelt sich nicht um »cognition-in-one-mind« (Cerulo 2002; Miller 2006). Teil dieser kulturellen Praktiken ist es, Reden über Essen und Einladungen dazu zu organisieren. Es ist ein kultureller Habitus, der es Emma erlaubt, Nancy’s Ablehnung zu antizipieren und den Versuch zu machen, dieser zuvorzukommen, indem sie attraktive Angebote fürs leibliche Wohl macht. Verschiedene Aspekte des »embodiment« (leise Stimme, attraktives Essen) und die Verwendung von verteilten Konversationsformaten operieren hier funktional miteinander; der konversationelle »flow« und das begleitende Denken operieren in einem zeitlichen Parallel-Modus.

Bei Modellszenen haben beide Teilnehmer praktisches Wissen über das Standard-Format, z.B. wie man bei einem Freund eine Einladung ablehnt. Diese Art des Wissens nennen Psychoanalytiker »unbewusst«. Es ist ein präziser Begriff für das, was Bollas (1995) das »ungedachte Bekannte« nennt. Dies Wissen wird ausgeübt in dem Sinne, dass man es rekonstruieren kann. Man bräuchte freilich eine Menge Erfahrung, wenn man es »anwenden« wollte. Rekonstruktion ist rückwärts gerichtet, Anwendung hingegen (inklusive aller linguistischen Regeln, Grammatik, turn-taking etc.) »nach vorne«. Hier kommt die Zeitlichkeit ins Spiel.

Eine interessante Frage entsteht: Was könnte der evolutionäre Vorteil gewesen sein, einen solchen «stock of interactional knowledge« (SIK) (Peräkylä/Vehviiläinen 2003) auszubilden? Warum reagieren Menschen nicht einfach auf Stimuli der Interaktion? Unsere Antwort: Man muss die Zeit-Variable berücksichtigen. Kognitive Prozesse, die Antizipation umfassen, sind n-dimensional schneller als Gespräche. Die Konversation verläuft linear, das Denken nicht. Im gleichen Augenblick können wir viele Gedanken haben und diese Gedanken umtanzen irrlichternd, unsichtbar, aber einflussreich die hörbare Konversation. Im Prozess der Sozialisation lernen wir, wie Gedanken für die Konversation ausgewählt werden (Wootton 2010). Man kann nicht bei jeder Gelegenheit einen »schmutzigen Witz« erzählen (Sacks 1978). SIKs sind ein abstraktes Resultat von Modellszenen, wenn diese im Ganzen erfahren werden konnten – von beiden Seiten. Ist das nicht der Fall, bleibt ein SIK auf die eine oder andere Weise unvollständig. Das Ergebnis könnte das sein, was Kliniker als »Dissoziation« (Gullestad 2005) bezeichnen. Die Frage taucht dann auf, welche Seite einer vollständigen Modellszene bestimmte den SIK? Welche Seite der Modellszene, S oder O, kann in einer gegebenen therapeutischen Interaktion gehört werden?

Wir folgern: Was von Klinikern als Abwehr beschrieben wird, basiert auf normalen Entwicklungsprozessen. Partizipation auf dem Weg von Modellszenen zu lernen heißt, in der interaktiven Agenda »tanzen« zu lernen: die Positionen zu ändern je nach Rhythmus und Musik der Konversation. Dieser Prozess ist natürlich störanfällig. Wie er »geheilt« werden kann, wollen wir jetzt paradigmatisch beschreiben.

Ein klinisches Beispiel: der Beginn einer Sitzung

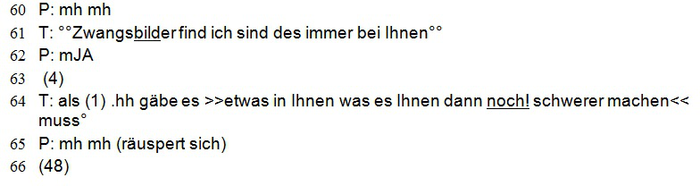

Der Prozess der Wiederherstellung des SIK bei einer Patientin durch eine geschickte Therapeutin kann in den folgenden 10 min einer 28. psychoanalytischen Sitzung beobachtet werden (Abbildung 3). Die Patientin litt an zwanghaften Vorstellung übergewichtiger Männer, die sich ihr nähern wollten und ihre Penisse vor ihr entblößen. Wir zeigen diese ersten 10 min vollständig in Segmenten mit eingefügten Kommentierungen:

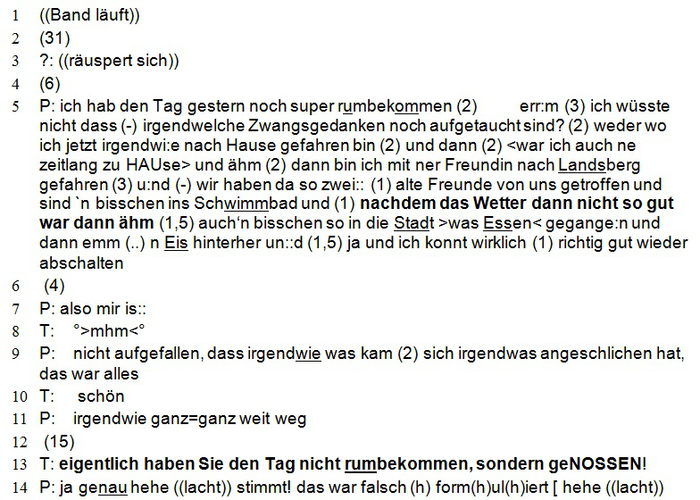

Abb. 3: Der Beginn der psychoanalytischen Stunde

Abb. 3: Der Beginn der psychoanalytischen StundeNach Einschalten des Bandes gibt es eine halbe Minute Schweigen, jemand räuspert sich. Es folgen 8 Sekunden Schweigen. Die Patientin erzählt, wie sie durch den Tag gekommen ist, wobei sie in einem linearen Berichtsformat Episode an Episode reiht, gekoppelt durch Konnektoren vom »und dann«-Typus. Man kann Bericht von Narration unterscheiden; hier fehlt der narrative Spannungsaufbau (Lucius-Hoene 2009), es gibt kein »story preface« im Sinne einer kooperativen Aufmerksamkeitssicherung der Zuhörerin (von der Art: »Also ich wollt Ihnen mal erzählen,…, vgl. Koerfer 2007), es gibt keine Erzählklimax, keine Koda (Schumann/Lucius-Hoene 2015). Dies beschreibbare Format eines Berichts gibt im therapeutischen Kontext das wieder, was Kliniker als »Affektisolation« bezeichnen. Die erfreulichen Tageserlebnisse werden nicht spannungsvoll erzählt, sondern spannungsarm berichtet.

Wir wollen zur Überprüfung wissen, mit welcher Prosodie wird hier berichtet (statt erzählt)? Welche phonetischen Konstellationen erzeugen den deutlichen Eindruck einer »farblosen«, ja »faden« Stimme, und welche phonologischen Prinzipien können sie erklären?

Die graphische Darstellung (s. Abb. 4) projiziert Silben auf die Fundamentalfrequenz, die wir als Intonation (bzw. Melodie einer Äußerung) hören. Sie verläuft im tiefsten Frequenzbereich des Tonspektrums von menschlichen Sprachlauten. Sie wird in der Larynx produziert, weitgehend unabhängig von anderen Aspekten des Sprechsignals: Die Geräusche, aus denen Wörter entstehen, werden durch Filtersysteme in den oralen und nasalen Höhlen produziert, so entstehen akustische Differenzen auf höheren Frequenzbereichen (sog. F1-F4). Diese Tatsachen zeigen schon, dass die prosodische Dimension des Sprechens unabhängig ist von den Wörtern.

Linguisten, die mit der Analyse von Alltagsäußerungen vertraut sind, könnten denken, dass das hier abgebildete Signal manipuliert wurde, aber das ist nicht der Fall. Selbst wenn man die Möglichkeit der geringfügigen Nivellierung der akustischen Ereignisse aufgrund des Alters der Tondaten zugibt, auch eine ohrenphonetische Überprüfung bestätigt den Eindruck der Graphik: Der Beginn dieser therapeutischen Sitzung zeigt ein bemerkenswertes Fehlen von Tonhöhenakzenten. Wenn wir danach suchen, wie Linguisten die Motivation für Tonakzente erklären, finden wir u.a. eine Antwort, die emotionale Einstellungen als Basis der grammatischen Prägung versteht: Gussenhoven (2002, 2004) beschreibt einen parasprachlichen effort code, der den artikulatorischen Effekt eines Sprecher auf die Emphase bezieht: «the informational interpretation [...] is emphasis, based on the speaker’s assumed intention to underscore the importance of the message. Affective interpretations are insistence, enthusiasm, and obligingness” (2004, 94).[2] Die Isolation des Affekts geht in der oben beschriebenen klinischen Situation mit stillgestellter Emphase einher und reduziert so die Anstrengung, mit der die Patientin ihre Äußerung artikuliert. Um es vereinfacht zu sagen: Die Patientin äußert sich ohne emotionales »commitment« und das können wir in der genauen Form der prosodischen Gestalt der Äußerung erkennen.[3]

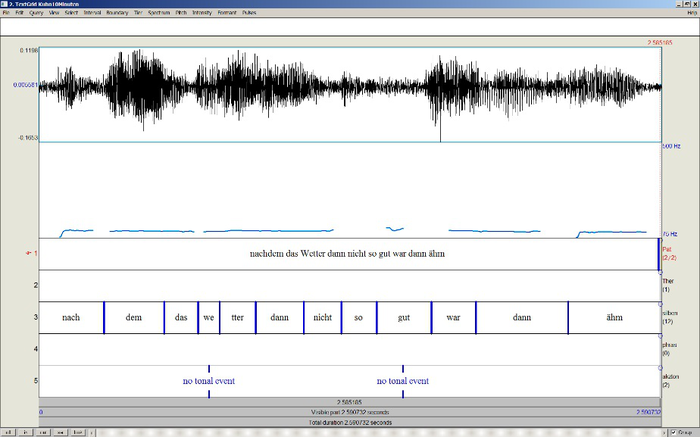

Abb. 4: Akustische Analyse des ersten fett gedruckten Ausschnitts aus dem fünften Redebeitrag von Abbildung 3[4]

Abb. 4: Akustische Analyse des ersten fett gedruckten Ausschnitts aus dem fünften Redebeitrag von Abbildung 3[4]

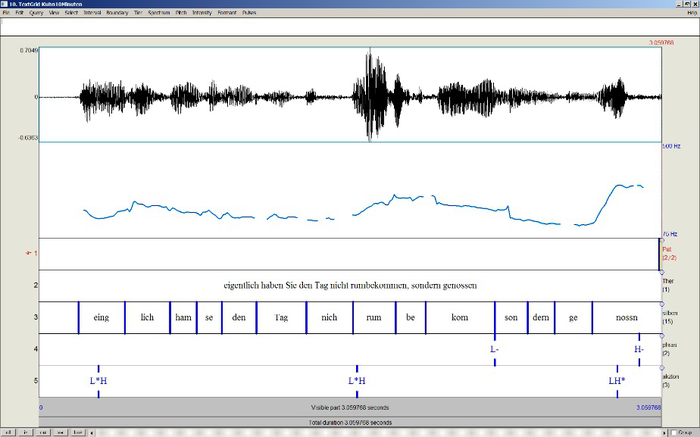

Kehren wir zur Sitzung zurück. Nach einem erneuten Schweigen berichtet die Patientin, dass keine Zwangsgedanken aufgetaucht seien und die Therapeutin kommentiert mit einem leisen »schön«. Ihre Gedanken seien »weit weg« gewesen, bemerkt die Patientin. Dann kommt es zu einer Reformulierung (Antaki 2008, Deppermann 2011, Heritage/Watson 1979) durch die Therapeutin. Sie reformuliert die Verb-Metapher von »den Tag rumbekommen« zu »genossen«. Hier führt die Therapeutin affektives Erleben ein und hier finden wir auch den Tonhöhenakzent mit kontrastivem Fokus auf genossen, was als starke Alternative zum rumbekommen gesprochen wird.[5]

Ohne zu tief in die phonologischen Details vordringen zu wollen, können wir sehen (und, natürlich: hören), dass die Tonhöhenbewegungen auf den Akzentsilben von rum bekommen und ge no ssen liegen. Das sind die entscheidenden (linguistisch: fokalen) Verben in dieser Äußerung: Ein Tonhöhensprung mit einer dramatischen Spanne von 180 Hz informiert die Patientin von der Notwendigkeit, ihre Interpretation zu verändern.

Abb. 5: Das befreite Lachen der Patientin

Abb. 5: Das befreite Lachen der PatientinMit einem leichten, aber deutlichen Affektwechsel beginnt die Patientin hier zu lachen, als fühle sie sich berechtigt, ihren Affekt frei zu lassen: »Ja genau hehe« ist ihre lachende Antwort. Dieser Wandel des affektiven Zustandes kann oft als ein Effekt von Reformulierungen beobachtet werden. Das gleiche Ereignis wird von einer anderen Verb-Metapher gerahmt und die Dinge bekommen eine ganz andere Bedeutung. Stivers (2007) spricht deshalb von einer «agenda transforming utterance”. Wir haben ein vergleichbares Phänomen bei der Untersuchung einer Supervision beschreiben können (Buchholz et al. 2000).

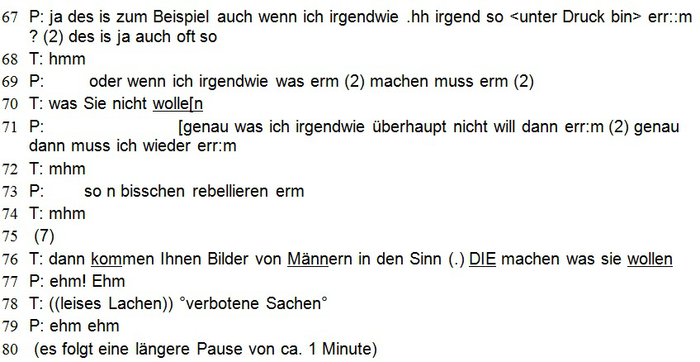

Nach einer Pause von 10 sek (wenige Zeilen ausgelassen) fährt die Patientin dann fort (vgl. Abbildung 6):

Abb. 6: Der Beginn des »Tanzes« – die prosodische Dimension

Abb. 6: Der Beginn des »Tanzes« – die prosodische DimensionDies ist der Moment, bei dem die Patientin sich der Therapeutin bei Konstruktion und Bedeutung von Management anschließt. In unserer Metapher: Sie beginnt mit der Therapeutin zu tanzen. Wir können den Tonhöhenakzent auf dem gleichen Verb (ge nie ßen) beobachten (s. Abb. 7): Die Spannweite der Grundfrequenz ist geringer als in der Äußerung der Therapeutin, aber im Kontext von Abb. 1 ist die Differenz beachtlich. Die Patientin macht sich das neue Verb (genießen) zu eigen und bestätigt, dass sie wirklich ihre Erfahrungen hat genießen können, gefolgt von einigen Erklärungen, weshalb (schönes Wetter und es geht ihr gut und sie war unterwegs etc.). Sie bleibt noch im Berichts-Modus.

Abb. 7: Die Patientin macht sich das neue Verb (»genießen«) zueigen

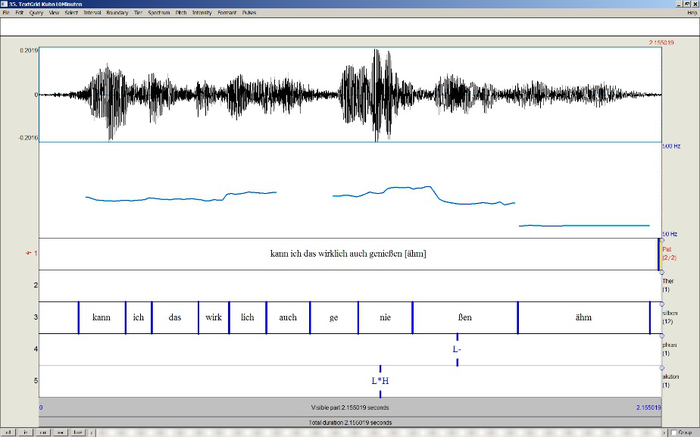

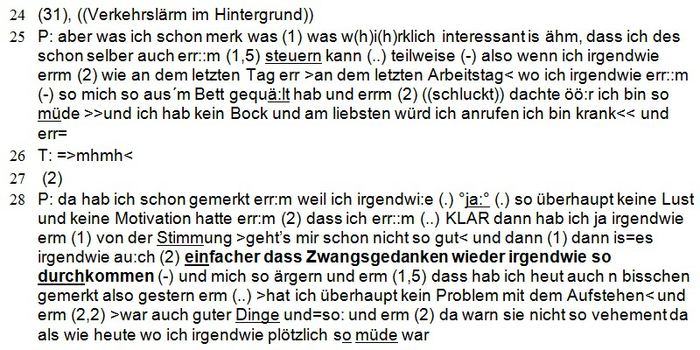

Abb. 7: Die Patientin macht sich das neue Verb (»genießen«) zueigenIn Zeile 25 (s.u.) macht sie eine etwas andere, neue Bewegung: sie entdeckt, dass sie ihre Zwangsgedanken »steuern« kann und sie kündigt diese Selbstbeobachtung mit der Bemerkung an: was wirklich int[e]res sant ist (siehe Abb. 8); so lenkt sie die Aufmerksamkeit der Therapeutin auf das, was folgt: Ihre neu entdeckte Kompetenz, ihre Gedanken zu steuern. Sie hat darüber etwas Kontrolle gewonnen, oder wenigstens entdeckt, dass sie darüber Kontrolle haben könnte. Jetzt sehen wir stärkere Ausflüge steigender Tonhöhen in den Akzentsilben beider Inhaltswörter:

Abb. 8: Eine »interessante« Selbstbeobachtung

Abb. 8: Eine »interessante« SelbstbeobachtungDas Format ändert sich vom Bericht zum Narrativ, dessen Inhalt ändert sich zu einer Erzählung, wie sie sich selbst gequält habe: sie wollte das Bett nicht verlassen, um zur Arbeit zu gehen und sie entdeckt, dass diese zwanghaften Gedanken »durchkommen« und sie »ärgern« könnten. Sie schreibt ihren Gedanken eine personale Qualität zu, als ob sie kommen und gehen und ärgern oder nicht. Sie kreiert eine Konzeptuelle Metapher GEDANKEN SIND PERSONEN (Lakoff 1987). In klinischen Begriffen würde man hier von einer milden Form der Dissoziation sprechen, nicht so arg verschieden von vielen Alltagskonzeptionen mentaler Ereignisse. Beispielsweise werden Gefühle (Kövecses 2008; Lakoff/Kövecses 1987) oft als Personen metaphorisch konzeptualisiert, ihnen werden unabhängige Qualitäten zugeschrieben. Manchmal gewinnen sie dann Macht über die Person – klinisch gesprochen: hier haben wir die Modellszene. Sie kann ihre eigenen Gedanken nicht integrieren und kann sie nicht als ihre eigenen anerkennen.

Sie beschreibt ihre gestrige Erfahrung ohne Probleme, dass sie das Bett habe verlassen können und die «Gedanken” nicht so vehement gegenwärtig waren wie heute, wo sie habe kaum das Bett verlassen können und müde war. In diesem Zustand realisiert sie, wie die Gedanken »durchkommen«. Die Patientin präsentiert zum ersten Mal ihren Zwang als einen Konflikt zwischen zwei Personen. Das ist der Augenblick, indem die Frage «Who is ‘who’ in dissociation?” (Gullestad 2005) die Chance zu einer Antwort bekommt. Die Patientin kämpft gegen ihre Gedanken, entdeckt, wie sie sie steuern kann und weiter, dass es ihre eigenen sind.

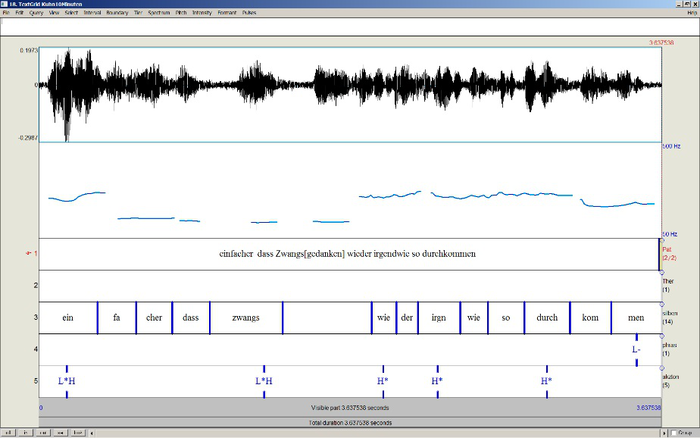

Abb. 9: Zwangsgedanken und ihre Beschreibung als wären sie »Personen«

Abb. 9: Zwangsgedanken und ihre Beschreibung als wären sie »Personen«Die prosodische Form der in Abbildung 9 in Fettdruck wiedergegeben Äußerung ist interessant. Sie nimmt jede Anstrengung aus der Artikulation dieses Themas in allen Äußerungen gegenüber der Therapeutin, Zwangs gedanken betont sie und so fehlt diesem Wort jede Tonhöhenbewegung, es ist sogar schwer zu verstehen. Aber wir finden hohe Akzenttöne bei den Wörtern, die sich auf ihre neuen Beobachtungen zu diesem Thema beziehen (vgl. Abb. 10):

Abb. 10: Die Erklärung der Pat. für emotionale Bedingungen ihrer Zwangsgedanken – ohne artikulatorische Assertion

Abb. 10: Die Erklärung der Pat. für emotionale Bedingungen ihrer Zwangsgedanken – ohne artikulatorische AssertionDie Deakzentuierung einer gegebenen Information, verstanden als Artikulation von Wörtern, die sich auf aktive Konzepte eines laufenden Diskurses ohne phonetische Realisierung phonologischer Akzente beziehen, ist ein generelles Merkmal deutschsprachiger Prosodie (Baumann 2006).[6] Für unsere Absicht ist deren globale parasprachliche Motivation interessant, der Anstrengungscode (siehe oben) mit seiner universellen Interpretation von mehr oder weniger dringlicher Information: Wir können den ziemlich dramatischen Mangel artikulatorischer Anstrengung bei all jenen Teilen bemerken, die bereits gegebene Information enthalten. Das ganze Stück des informationellen Hintergrunds wird fast eine ganze Oktave unterhalb des tonalen Levels der fokalen Information artikuliert. Erneut nehmen wir das als ein Zeichen für die Affektisolation, wie sie oben beschrieben wurde.

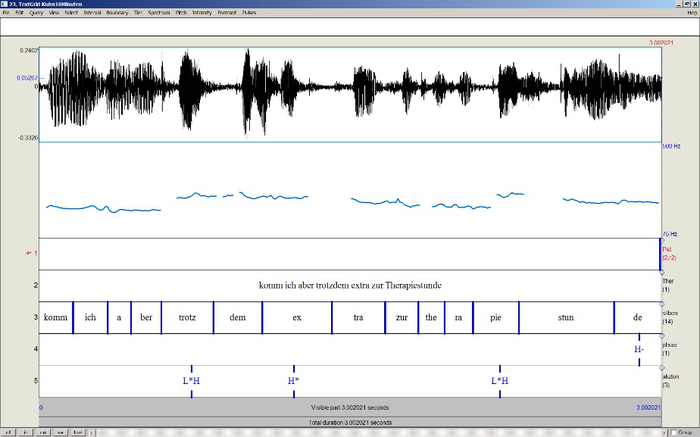

Die Patientin (Zeile 30) fährt mit der Erklärung der emotionalen Bedingungen für ihre Zwangsgedanken fort. Sie tut das in einer prosodischen Form, die nur einige wenige Auslenkungen in der Intonation erkennen lässt. In Zeile 33 (Abbildung 11) spricht die Therapeutin nun, als würde sie die Rede der Patientin fortsetzen. Die Therapeutin initiiert einen Wandel ihrer Positionierung. Innerhalb des von der Patientin aufgeführten Zwei-Personen-Dramas übernimmt die Therapeutin den Part der Person, die unter dem Ärgern der eindringenden Feinde, »Gedanken« genannt, leidet. Wir sehen, wie diese joini n g-Praxis von der Therapeutin in einem kurzen, aber eindrucksvollen Rollenspiel aufgeführt wird. Sie sagt: »Ich habe Ferien« und dieses »Ich« meint das der Patientin. Die Patientin hört es auf diese Weise und antwortet sofort mit einem leisen Lachen. Als die Therapeutin das tut, handelt es sich um jene Ich-Seite, die unter dem von einem Opponenten verursachten Problem leidet. Diese therapeutische Äußerung ist ein konversationeller Zug, bestehend aus vier intonatorischen Phrasen, begleitet von zweigipfligen prosodischen Zuhör-Signalen und einem finalen Laut, der Müdigkeit signalisiert: ein geschlossener Vokal mit fallender Intonation. Als die Patientin laut lacht, beendet die Therapeutin dies Zwischenspiel mit einem resoluten »HM!«

Abb. 11: Die Therapeutin beginnt den »Tanz«

Abb. 11: Die Therapeutin beginnt den »Tanz«Die prosodische Form der Therapeuten-Äußerung in Zeilen 33 und 35 ist ein besonders eindrucksvolles Merkmal des konversationellen Tanzes dieser Sitzung: Die Therapeutin springt in ein höheres Register (die Grundlinie der F0 setzt etwa 50 Hz höher ein als andere Äußerungen der Therapeutin) und realisiert hohe Plateaus über die Länge von drei Silben (trotz, dem, ex), gefolgt von einem leichten Abwärtstrend und einem zweiten Hochplateau über drei Silben (pie, stun, de). Diese beiden Eigenarten, der Sprung in ein höheres Register und das Plateau, charakterisieren die prosodische Gestalt der vier Intonationsphrasen, die den Turn von Zeile 32-36 ausmachen. Eine akustische Analyse gibt Abbildung 12:

Abb. 12: «Das »motherese« der Therapeutin

Abb. 12: «Das »motherese« der TherapeutinDer Umschwung in höhere Register wurde insbesondere bei kind-gerichteten Sprechformen beobachtet (sog. »motherese«, Trainor et al. 2000) und wir möchten hier die Hypothese formulieren, dass wir ähnliche konversationelle Funktionen des prosodischen Ausdrucks bei diesen beiden Typen von Diskurs hier sehen. Sie können als Beispiele eines weiteren parasprachlichen Intonationscodes begriffen werden, nämlich des Frequenz-Codes. Dieser verbindet die universellen Interpretationen wie »unterwürfig, empfindlich, freundlich« mit hohen Frequenzen und »authoritativ, schützend, streng« mit niedrigen Frequenzen (Ohala 1983, 1996; Gussenhoven 2004). Ins höhere Register zu wechseln, kann dann als freundliche Verpackung von Inhalt angesehen werden.

Doch eignet dem noch mehr: das zentrale hohe Plateau oder die Aufrechterhaltung einer hohen Tonlage über eine Reihe von zusammenhängenden Silben hinweg ist recht ungewöhnlich. Niebuhr (2013) beschreibt eine Interpretation für finale Plateaus, die er Kontur des vergeblichen Widerstand s (»futile resistance«) nennt:[7] die Sprecher «eventually, but reluctantly, give in to a demand of the dialogue partner” (2013, S. 26).[8] Auf der Basis unserer Daten können wir versuchsweise, aber auch mit Gewissheit, eine gemeinsame Bedeutung für Niebuhrs »futile resistance« und den beobachteten Wechsel der Positonierung vorschlagen: in beiden Fällen stellt der Sprecher seine ursprüngliche kommunikative Absicht in den Hintergrund und übernimmt deutlich die Position des Partners. Er projiziert den assertiven Fokus seiner eigenen Äußerung auf den konversationellen Partner, als ob er sagen wollte: »Ich bin es zwar, der dies sagt, aber d u bist es, der dies behauptet«. Die therapeutische Sprecherin konstruiert sich so als «die Andere” und komplettiert diese. Wir sehen diese Prozedur als konversationellen Tanz, angetrieben von der Prosodie, wobei die Bedeutung konstruiert wird von der gemeinsamen linguistischen Bewegung.

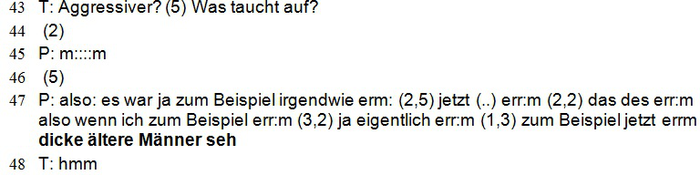

Therapeutisch relevant wird nun, dass das zu einer neuen Einsicht führt: Dieser Passage folgt, nach einer Pause (Zeile 42), eine umfänglichere Beschreibung der Macht und des Einflusses der Gedanken. Sie werden als aggressiv beschrieben und dass sie sich in den Vordergrund drängen. Abbildung 13 zeigt, wie die Sitzung weitergeht:

Abb. 13: Der Wechsel der prosodischen Form

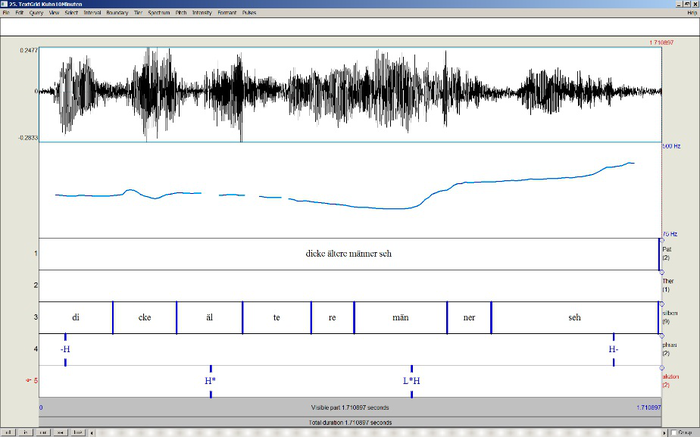

Abb. 13: Der Wechsel der prosodischen FormDer Positionierungswechsel der Therapeutin schaltet den Effort -Code auf «an”. Die Äußerungen der Patientin ändern jetzt ihre prosodische Form. Die »dicken älteren Männer«, die konkrete Beispiele der Zwangsgedanken sind, die sie zuvor ohne tonales Format beschrieben hatte, bekommen jetzt eine volle intonatorische Form, indem ein ansteigender Akzentton mit einem hohen Grenzton kombiniert wird, wodurch ein Signal entsteht, dass die Patientin den Turn behalten und weiter sprechen will (vgl. Abbildung 14):

Abb. 14: Dicke ältere Männer – hoher Grenzton

Abb. 14: Dicke ältere Männer – hoher GrenztonWir könnten sagen, dass der Positionswechsel eine Veränderung der prosodischen Form auslöst, der auch eine Veränderung der affektiven Konstellation nach sich zieht. Aber das wäre vielleicht missverständlich: richtiger ist es wohl zu erkennen, dass diese drei Veränderungen sich zusammen ereignen, als verbundene interaktive Einheit. Das gilt grundlegend auch für die folgenden Turns, in denen die Patientin ihre Zwangsgedanken weiter elaboriert (vgl. Abb. 15):

Abb. 15: Die weitere Phantasie über dicke ältere Männer

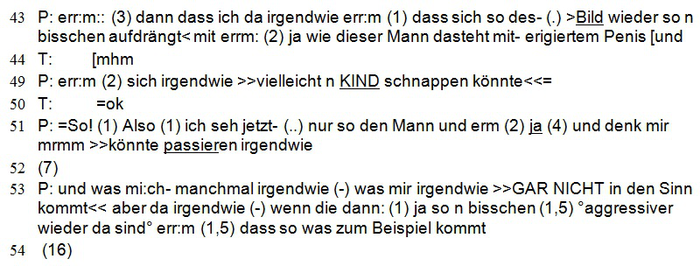

Abb. 15: Die weitere Phantasie über dicke ältere MännerDie Therapeutin übernahm den Turn und fragte, was der Patientin beim Wort »aggressiv« in den Sinn komme. Die Patientin antwortet mit ihren Gedanken von irgendwie dickeren, älteren Männern mit erigierten Penissen, die sich ein Kind schnappen könnten und fügte an, dass irgendetwas passieren könne.

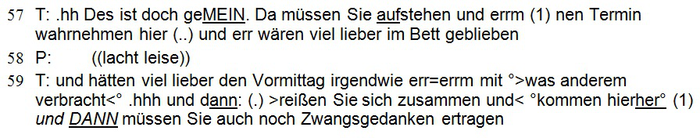

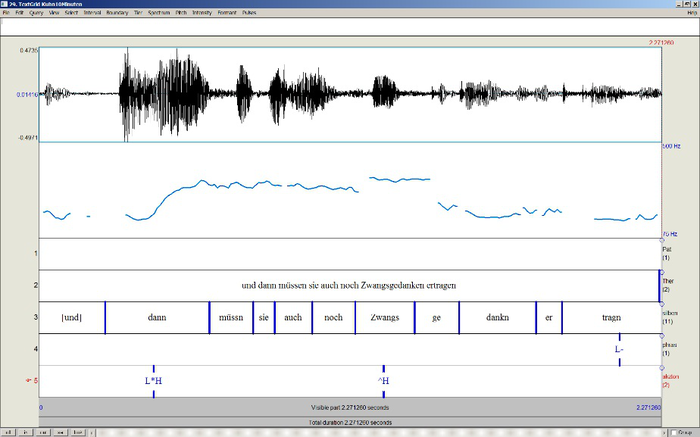

Nach einer Pause von 16 Sekunden (Zeile 53) wechselt die Therapeutin erneut die Position und äußert (vgl. Abbildung 16), wie »gemein« (Zeile 57) es doch sei, dass die Patientin aufstehen müsse, den Termin »hier« wahrnehmen musste und viel lieber im Bett liegen geblieben wäre. Und DANN (Zeile 59) habe sie, die Patientin, auch noch die nächste Bürde, »Zwangsgedanken ertragen« zu müssen. Nach einer kurzen, selbstadressierten Reflexion über den Unterschied zwischen Zwangsgedanken und Zwangsbildern verlässt sie diese Position an der Seite der Patientin mit der Bemerkung: als gäbe es da etwas, dass das Leben der Patientin belasteter als notwendig mache.

Abb. 16: Sympathie mit der Abwehr

Abb. 16: Sympathie mit der AbwehrDieser Turn, der zweite Positionswechsel, ermangelt zwar des Personalpronomens «ich”, zeigt aber (vgl. Abbildung 17) das gleiche hohe Plateau, wie wir es eben schon sehen konnten:

Abb. 17: Akzentton auf Zwangsgedanken zeigt Emphase und Commitment der Therapeutin

Abb. 17: Akzentton auf Zwangsgedanken zeigt Emphase und Commitment der TherapeutinDiesem Plateau folgt ein hoher Akzentton auf Zwangsgedanken, und so zeigt die Therapeutin erneut Emphase und affektives Commitment in diesem Turn, bei dem die Therapeutin die Perspektive der Patientin übernimmt.

Abb. 18: Zustimmende Hörersignale der Patientin

Abb. 18: Zustimmende Hörersignale der PatientinIn Abbildung 18 sehen wir erneut die zweigipfligen Hörersignale der Zustimmung, die die Patientin äußert und nach einem kräftigen Räuspern, das man wie eine Unterdrückung von Tränen hören kann, gibt es eine Pause von 48 Sekunden, die von der Patientin dann (vgl. Abbildung 19) unterbrochen wird:

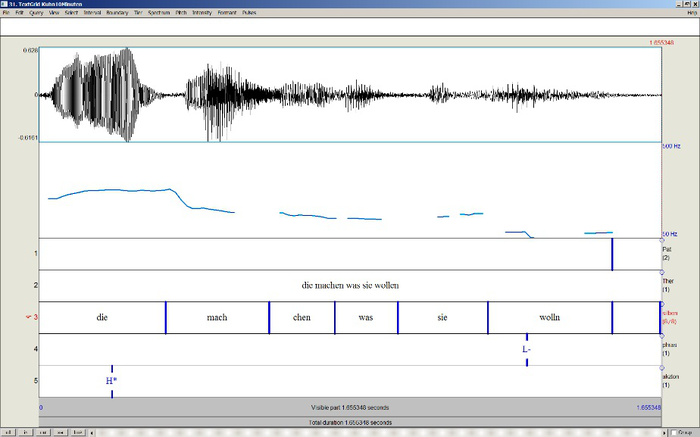

Abb. 19: Der Tanz in der Konversation

Abb. 19: Der Tanz in der KonversationIn Zeile 76 erreicht der «Tanz” seine Klimax im zentralen Wechsel der Konzepte. Das wird prosodisch angezeigt von einem schönen, voll ausgebildeten kontrastiven Fokus-Akzent, realisiert von einem hohen Tonakzent auf der fokussierten Silbe (DIE, nämlich die fetten Männer) gefolgt von einem tiefen Grenzton (vgl. Abbildung 20):

Abb. 20: Die Prosodie des Tanzes

Abb. 20: Die Prosodie des TanzesJetzt hat sich das Bild vollkommen verändert. Es handelt nicht mehr von einer leidenden Patientin, die sich gegen eindringende Gedanken und Bilder zur Wehr setzt. Wir haben das Bild einer Frau, die Macht und Kompetenz, zu tun, was man möchte, Männern mit erigierten Penissen zuschreibt. Und mehr noch, diese Männer erscheinen auf der Bühne nicht als wirkliche Feinde, sondern als irgendwie etwas fremde Teile der Persönlichkeit der Patientin. Dieser Teil ihrer Persönlichkeit ist der, der protestiert und rebelliert – gegen unzumutbare Forderungen wie z.B. der, in der Stunde erscheinen zu müssen.

In klinischen Begriffen kann man von einer Aufhebung der Dissoziation sprechen. Allerdings ist dieser Begriff viel zu global, um beobachten zu können, was hier in diesem Teil einer sehr geschickt ausgeführten therapeutischen Operation geschieht.

Schlußfolgerungen und Perspektiven

Wir hoffen, dass wir zeigen konnten, wie klinische Konzepte (Affektisolation oder Dissoziation) für eine Vielzahl von Forschungsperspektiven zugänglich werden – klinisch, konversationsanalytisch, linguistisch-prosodisch. Und umgekehrt hoffen wir, dass eine präzise Beschreibung solcher Phänomene Klinikern helfen kann, ihre Sensibilitäten auszudehnen auf die Reichhaltigkeit an Informationen, die die menschliche Stimme bietet. Wir haben gesehen, wie die Patientin ihre Prosodie während der Sitzung verändert und dass diese Veränderung sich direkt auf die Dynamik der Konzepte bezieht, mit denen die beiden Beteiligten auf die Fakten schauen. Wir haben gesehen, wie die Therapeutin prosodische Hinweise für ein konversationelles Manöver nutzt, das zu neuer Einsicht führt.

Diese Analyse entdeckt in klinischer Hinsicht eine «Technik” der Behandlung, die nach unserem besten Wissen bisher nicht beschrieben worden ist. Wir haben allerdings Analysen auch an anderem Material begonnen, die vermuten lassen, dass diese »Technik« durchaus öfter vorkommt als darüber berichtet wird. Das zeigt, dass eine Behandlung nicht als vorformulierte »Intervention« für vorab definierte »Probleme« aufgefasst werden kann. Das, was Therapeuten hilfreich tun, kommt aus einem anderen Geist der kreativen Teilhabe. Dieser Geist hat oft eine Art »romantische« Beschreibung gefunden, ist aber bisher noch nie präzise beschrieben worden.

Wir glauben, dass wir in der Analyse dieser 10 Minuten haben zeigen können, dass eine Konversation mehr und anderes ist, als es die Idee suggeriert, beim Sprechen stecke man eine Nachricht in eine Flasche und werfe sie ins Wasser, um den Abstand zwischen Sprecher und Hörer zu überwinden, wobei der Hörer die Nachricht dann einfach der Flasche entnimmt. Viel eher wird man erkennen, wie der kommunikative Prozess bewerkstelligt wird von einer verbundenen, komplexen Bedeutungskonstruktion, in die alle Aspekte linguistischer und paralinguistischer Elemente involviert sind. Nur einige Aspekte der akustischen Realität linguistischer Äußerungen konstruieren Wörter mit bedeutungsvollen Referenzen; viele prosodische Hinweise operieren eher wie Instruktionen dafür, wie Bedeutungen auf einen «common ground” zu beziehen seien, den die Teilnehmer konstruieren und unablässig in einer gemeinsamen Anstrengung verändern. Die konversationellen »Züge« führen dabei zu Positionswechseln, die teils von tonalen Ereignissen induziert werden und so entsteht die Ähnlichkeit mit einem tanzenden Paar, das einen »turn« vollzieht.

Vieles ist zu tun. Die größte Herausforderung ist die Exploration der rhythmischen Dimensionen des Tanzes. Um die konversationelle Funktion der Rhythmizität in Angriff zu nehmen, braucht es weit umfangreichere Daten-Sets; wir werden auch zu kontrollierten Experimenten übergehen müssen, bevor wir spontane Daten wie therapeutische Konversationen umfänglich analysieren können. Doch glauben wir, dass wir einen ersten Schritt in ein reiches Forschungsfeld getan haben, von dem beide Seiten profitieren werden: Therapeuten gewinnen Einsichten in die prosodische Realität von Konversationen und Linguisten lernen mehr über die konversationellen Funktionen prosodischer Formen in einem besonderen Gesprächsformat. Unsere Analysen konnten schon einen wichtigen Aspekt von Konversationen im Allgemeinen und therapeutischer Sitzungen im Besonderen zeigen: Das interaktive Management von Inhalten im gesprächigen Austausch ist mindestens so wichtig wie der Inhalt selbst. Prosodische Mittel tragen entscheidend zur wesentlichen kommunikativen Aufgabe bei. Therapie ist weniger eine »Inter-Vention« als vielmehr eine subtile Form von Kooperation.

Weitere Prozessforschung sollte den konversationellen und prosodischen Elementen einer Sitzung weit mehr Aufmerksamkeit als bisher widmen. Wir vermuten, dass die Akzeptanz einer therapeutischen Äußerung stärker als bisher gesehen von solchen feinkörnigen Elementen abhängt.

Literatur

Adams, Reginald B.; Nelson, Anthony J.; Soto, José A.; Hess, Ursula & Kleck, Robert E. (2012): Emotion in the neutral face: A mechanism for impression formation? Cognition & Emotion 26 (3), 431–441.

Antaki, Charles (2008): Formulations in psychotherapy. In: Peräkylä, Anssi; Antaki, Charles, Vehviläinen, Sanna & Leudar, Ivan (Hg.): Conversation Analysis and Psychotherapy. Cambridge/New York (Cambridge University Press), S. 26–43.

Baumann, Siegfried (2006): The intonation of givenness: Evidence from German. Tübingen (Niemeyer).

Beebe, Beatrice (2012): Faces in relation: A case study. In: Aron, Lewis & Harris, Adrienne (Hg.): Relational Psychoanalysis Vol.5. Evolution of Process. New York (Routledge Taylor & Francis Group), S. 97–142.

Benecke, Cord; Peham, Doris & Bänninger-Huber, Eva (2005): Nonverbal relationship regulation in psychotherapy. Psychotherapy Research (15), 81–91.

Berteau, Marie-Cécile (1996): Sprachspiel Metapher. Denkweisen und kommunikative Funktion einer rhetorischen Figur. Opladen (WestdeutscherVerlag).

Bollas, Christopher (1995): Cracking Up – The work of unconscious experience. New York (Hill and Wang).

Braten, Stein (2009): The intersubjective mirror in infant learning and evolution of speech. Advances in consciousness research, Vol. 76. Amsterdam/Philadelphia (John Benjamins Pub).

Buchholz, Michael B. (2014): Patterns of empathy as embodied practice in clinical conversation – a musical dimension. Frontiers in Psychology (5). http://doi.org/10.3389/fpsyg.2014.00349 (Stand: 08.10.2015)

Buchholz, Michael B.; Grabhorn, Ralph; Hartkamp, Norbert; Kleist, Cornelia von; Metzger, Hans-Geert; Overbeck, Annegret; & Stirn, Aglaja (2000): Illegitime Deals – ein Teamprozeß unter der Lupe. Psychotheraphie und Sozialwissenschaft 2 (1), 34–61.

Buchholz, Michael B.; Spiekermann, Jane & Kächele, Horst (2015): Rhythm and Blues – Amalie's 152nd session. From psychoanalysis to conversation and metaphor analysis – and back again. International Journal of Psychoanalysis 96 (3), 877–910.

Cacciari, Cristina (2008): Crossing the senses in metaphorical language. In: Gibbs Jr., Raymond W. (Hg.): The Cambridge Handbook of Metaphor and Thought. Cambridge/New York (Cambridge University Press), S. 425–446.

Cameron, Lynne (2011): Metaphor and reconciliation. The discourse dynamics of empathy in post-conflict conversations. New York (Routledge).

Cerulo, Karen A. (Hg.) (2002): Culture in mind. Toward a sociology of culture and cognition. New York/London (Routledge).

Corrin, Juliette (2010): Hm? What? Maternal repair and early child talk. In: Gardner, Hilary & Forrester, Michael A. (Hg.): Analysing interactions in childhood. Insights from conversation analysis. Chichester, U.K (Wiley-Blackwell), S. 23–42.

Deppermann, Arnulf (2011): The Study of formulations as a key to an interactional semantics. Human Studies 34 (2), 115–128.

Deppermann, Arnulf & Lucius-Hoene, Gabriele (2008): Positionierung als Verfahren der Interaktionskontrolle. Thematisierung, De-Thematisierung und symbolische Aufhebung des Abschieds in der letzten Stunde der Therapie "Amalie". Psychotherapie und Sozialwissenschaft (10), 21–39.

Deutsch, Morton (1958): Trust and suspicion. The Journal of Conflict Resolution2 (4), 265–279.

Drew, Paul (2005): Is confusion a state of mind? In: Molder, Hedwig & Potter, Jonathan (Hg.): Conversation and cognition. Cambridge/New York (Cambridge University Press), S. 161–183.

Ellgring, Heiner (2008): Non-verbal communication in depression. Cambridge (Cambridge University Press).

Ellonen-Jequier, Mireille (2009): Analysis of the creation of 'emptiness', of 'nothingness', in certain types of psychosis. International Journal of Psychoanalysis (90), 843–866.

Emde, Robert N. (1990): Mobilizing fundamental modes of development: Empathic availability and therapeutic action. Journal of the American Psychoanalytic Association (38), 881–914.

Enfield, Nicholas J. (2006): Social consequences of common ground. In: Levinson, Stephen C. & Enfield, Nicholas J. (Hg.): Roots of human sociality. Culture, cognition and interaction. Wenner-Gren Center International symposium series. Oxford (Berg Publishers), S. 399–430.

Féry, Caroline; Fanselow, Gisbert & Krifka Manfred (Hg.): The notions of information structure. Interdisciplinary Studies on Information Structure (06), 13–55.

Freud, Anna (1936): Das Ich und die Abwehrmechanismen. München (Kindler).

Fuchs, Thomas & Koch, Sabine C. (2014): Embodied affectivity: on moving and being moved. Frontiers in Psychology (5). http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2014.00508/abstract (Stand: 08.10.2015)

Gallese, Vittorio & Lakoff, George (2005): The brain's concepts. Cognitive Neuropsychology (22), 455–479.

Gergely, György & Csibra, Gergely (2006): Sylvia's Recipe: The role of imitation and pedagogy in the transmission of cultural knowledge. In: Levinson, Stephen C. & Enfield, Nicholas J. (Hg.): Roots of human sociality. Culture, cognition and interaction. Wenner-Gren Center International symposium series. Oxford (Berg Publishers), S. 229–258.

Ginzburg, Jonathan (2012): The interactive stance. Meaning for conversation. Oxford/New York (Oxford University Press).

Goodwin, Charles (2003): Conversational frameworks for the accomplishment of meaning in aphasia. In: Goodwin, Charles (Hg.): Conversation and brain damage. Oxford/New York (Oxford University Press), S. 90–117.

Goodwin, Charles (2011): Contextures of action. In: Streeck, Jürgen; Goodwin Charles & LeBaron, Curtis D. (Hg.): Embodied interaction. Language and body in the material world. New York (Cambridge University Press), S. 182–193.

Green, André (1997): The intuition of the negative in playing and reality. International Journal of Psychoanalysis (78), 1071–1084.

Grice, Herbert Paul (1975): Logic and Conversation. In: Cole, Peter & Morgan, Jerry L. (Hg.): Syntax and semantics. New York, London (Academic Press), S. 41–58.

Gullestad, Siri Erika (2005): Who is "who" in dissociation? A plea for psychodynamics in a time of trauma. International Journal of Psychoanalysis (86), 639–656.

Gussenhoven, Carlos (2002): Intonation and interpretation: Phonetics and phonology. In: Bel, Bernard & Marlien, Isabelle (Hg.): Speech prosody. An international conference. Aix en Provence (Laboratoire Parole et Langage, CNRS and Université de Provence), S. 47–57.

Gussenhoven, Carlos (2004): Intonation and interpretation: Phonetics and phonology. Cambridge (Cambridge University Press).

Heller, Michel & Haynal, Véronique (1997): A doctor's face: Mirror of his patient's suicidal projects. In: Guimon, José (Hg.): The body in psychotherapy. Basel (Karger), S. 46–51.

Heritage, John C. & Watson, D. Rodney (1979): Formulations as conversational objects. In: Psathas, George (Hg.): Everyday Language: Studies in ethnomethodology. New York (John Wiley & Sons Inc), S. 123–162.

Hurley, Susan L. & Chater, Nick (Hg.) (2005): Perspectives on imitation: From neuroscience to social science. Vol. 1: Mechanisms of Imitation and Imitation in Animals. Cambridge (Mass.), London (MIT Press).

Hutchins, Edwin; Nomura, Saeko (2011): Collaborative construction of multimodal utterances. In: Streeck, Jürgen; Goodwin Charles & LeBaron, Curtis D. (Hg.): Embodied interaction. Language and body in the material world. New York (Cambridge University Press), S. 29–43.

Kernberg, Otto F. (1979): Some implications of object relations theory for psychoanalytic technique. Journal of the American Psychoanalytic Association (27), 207–239.

Kernberg, Otto F. (1984): Severe personality disorders. Psychotherapeutic strategies. New Haven/London (Yale University Press).

Kita, Sotaro (2000): How representational gestures help speaking. In: McNeill, David (Hg.): Language and gesture. Cambridge (Cambridge University Press).

Kitzinger, Celia (2013): Repair. In: Sidnell, Jack & Stivers, Tanya (Hg.): The handbook of conversation analysis. Chichester (Wiley-Blackwell), S. 229–257.

Koerfer, Armin & Koehle, Karl (2007): Kooperatives Erzählen. Zur Konstruktion von Patientengeschichten in der ärztlichen Sprechstunde. In: Redder, Angelika (Hg.): Diskurse und Texte - Festschrift für Konrad Ehlich zum 65. Geburtstag. Tübingen (Stauffenburg Verlag), S. 629–639.

Koerfer, Armin & Köhle, Karl (2009): Was ist erzählenswert? Das Relevanzproblem in einer narrativen Medizin. Psychoanalyse – Texte zur Sozialforschung (13), 125–138.

Kövecses, Zoltán (2008): Metaphor and emotion. In: Gibbs Jr., Raymond W. (Hg.): The Cambridge handbook of metaphor and thought. Cambridge/New York (Cambridge University Press), S. 380–396.

Lakoff, George (1987): Women, fire, and dangerous things. What categories reveal about the Mind. Chicago/London (The University of Chicago Press).

Lakoff, George (2008): The neural theory of metaphor. In: Gibbs Jr., Raymond W. (Hg.): The Cambridge handbook of metaphor and thought. Cambridge/New York (Cambridge University Press), S. 17–38.

Lakoff, George & Johnson, Mark (1999): Philosophy in the flesh. The embodied mind and its challenge to western thought. New York (Basic Books).

Lakoff, George &Kövecses, Zoltán (1987): The cognitive model of anger inherent in American English. In: Holland, Dorothy & Quinn, Naomi (Hg.): Cultural models in language and thought. Cambridge/London/New York (Cambridge University Press), S. 195–221.

Lippe, Anna L. von der; Monsen, Jon T.; Ronnestad, Michael H. & Eilertsen, Dag E. (2008): Treatment failure in psychotherapy: The pull of hostility. Psychotherapy Research 18 (4), 420–432.

Liszkowski, Ulf (2006): Infant pointing at 12 month: Communicative goals, motives, and social-cognitive abilities. In: Levinson, Stephen C. & Enfield, Nicholas J. (Hg.): Roots of human sociality. Culture, cognition and interaction. Oxford: (Berg Publishers), S. 153–178.

Lucius-Hoene, Gabriele (2009): Erzählen als Bewältigung. Psychoanalyse – Texte zur Sozialforschung (13), 139–147.

Merten, Jörg (2005): Facial microbehavior and the emotional quality of the therapeutic relationship. Psychotherapy Research 15, 325–333.

Miller, Stephen (2006): Conversation. A history of a declining art. New Haven (Yale University Press).

Moraes, Joao (2008): The Pitch accents in Brazilian Portuguese: analysis by synthesis. In: Barbosa, Plinio; Madureira, Sandra & Reis, César (Hg.): Proceedings of the speech prosody. Campinas (Unicamp), S. 389–406.

Muntigl, Peter & Horvath, Adam O. (2014): The therapeutic relationship in action: How therapists and clients co-manage relational disaffiliation. Psychotherapy Research 24 (3), 327–345.

Muntigl, Peter; Knight, Naomi; Watkins, A.; Horvath, A. O. & Angus, Lynne E. (2013): Active retreating: Person-centered practices to repair disaffiliation in therapy. Journal of Pragmatics (53), 1–20.

Niebuhr, Oliver (2013): Resistance is futile - The intonation between continuation rise and calling contour in German. In: Bimbot, Frédéric (Hg.): Proceedings of the 14th interspeech conference. Lyon (ISCA), S. 225–229.

Ohala, John, J. (1993): Cross language use of pitch: an ethological view. Phonetica (40), 1–18.

Ohala, John, J. (1996): The frequency code underlies the sound symbolic use of voice pitch. In: Hinton, Leanne; Nichols, Johanna & Ohala, John, J. (Hg.): Sound symbolism. Cambridge (Cambridge University Press), S. 325–347.

Peräkylä, Anssi; Antaki, Charles; Vehviläinen, Sanna & Leudar, Ivan (Hg.) (2008): Conversation analysis and psychotherapy. Cambridge/New York (Cambridge University Press).

Peräkylä, Anssi & Ruusuvuori, Johanna (2012): Facial expression and interactional regulation of emotion. In: Peräkylä, Anssi & Sorjonen, Marja-Leena (Hg.): Emotion in interaction. New York (Oxford University Press), S. 64–91.

Peräkylä, Anssi & Vehviläinen, Sanna (2003): Conversation analysis and the professional stocks of interactional knowledge. Discourse & Society (14), 727–750.

Potter, Jonathan & Edwards, Derek (2013): Conversation analysis and psychology. In: Sidnell, Jack & Stivers, Tanya (Hg.): The handbook of conversation analysis. Chichester (Wiley-Blackwell), S. 701–726.

Ramseyer, Fabian & Tschacher, Wolfgang (2011): Nonverbal synchrony in psychotherapy: Coordinated body movement reflects relationship quality and outcome. Journal of Consulting and Clinical Psychology 79 (3), 284–295.

Ramseyer, Fabian & Tschacher, Wolfgang (2014): Nonverbal synchrony of head- and body-movement in psychotherapy: different signals have different associations with outcome (Article 979). Frontiers in Psychology (5), 1–9.

Reddy, Michael J. (1979): The conduit metaphor – A case of frame conflict in our language about language. In: Petrie, Hugh G.; Oshlag, Rebecca S. & Ortony, Andrew (1993). Metaphor and thought. Cambridge/London/New York (Cambridge University Press). S. 164–201.

Reetz, Henning (2003): Artikulatorische und akustische Phonetik. Trier (Wissenschaftlicher Verlag Trier).

Rodrigues, Helena M.; Rodrigues, Paulo M. & Correia, Jorge S. (2010): Communicative musicality as creative participation: From early childhood to advanced performance. In: Malloch Stephen & Trevarthen, Colwyn (Hg.): Communicative musicality. Exploring the basis of human companionship. Oxford (Oxford University Press), S. 585–609.

Sacks, Harvey (1978): Some technical considerations of a Dirty Joke. In: Schenkein, Jim (Hg.): Studies in the Organization of Conversational Interaction. New York/San Francisco/London (Academic Press), S. 249–270.

Salgado, Joao; Cunha, Carla & Bento, Tiaga (2013): Positioning microanalysis: Studying the self through the exploration of dialogical processes. Integrative psychological and behavioral science (47), 143–161.

Scheff, Thomas J. (1994): Microsociology. Discourse, emotion, and social structure. Chicago (Univ. of Chicago Press).

Schegloff, Emanuel A. (2007): Sequence organization in interaction. A primer in conversation analysis. Cambridge (Cambridge University Press).

Shen, Yeshayahu (2008): Metaphor and poetic figures. In: Gibbs Jr., Raymond W. (Hg.): The Cambridge handbook of metaphor and thought. Cambridge/New York (Cambridge University Press), S. 295–310.

Stalnaker, Robert (1974): Pragmatic presuppositions. In: Munitz, Milton, K. & Unger, Peter, K. (Hg.): Semantics and philosophy. New York (University Press), S. 197–214.

Stanton, A. H. & Schwartz, M. S. (1954): The mental hospital. New York (Basic Books).

Stern, Daniel N. (1985): The interpersonal world of the infant. A view from psychoanalysis and developmental psychology. New York (Basic Books).

Stivers, Tanya (2007): Treatment decisions: negotiations between doctors and patients in acute care encounters. In: Heritage, John C. & Maynard, Douglas W. (Hg.): Communication in medical care. Interaction between primary care physicians and patients. Cambridge (Cambridge University Press), S. 279–313.

Stivers, Tanya (2008): Stance, alignment, and affiliation during story telling: when nodding is a token of affiliation. Research on Language and Social Interaction 41 (1), 2272–2281.

Tateo, Luca (2014): The dialogical dance: Self, identity, construction, positioning and embodiment in Tango dancers. Integrative Psychological and Behavioral Science 48 (1), 1–23.

Tomasello, Michael (2008): Origins of human communication. Cambridge/London (MIT-Press).

Trainor, Laurel, J.; Austin, Caroll, M. & Desjardins, Renée, N. (2000): Is infant-directed speech prosody the result of the vocal expression of emotion? Psychological Science 11 (3), 188–195.

Voutilainen, Liisa; Peräkylä, Anssi & Ruusuvuori, Johanna (2010): Misalignment as a therapeutic resource. Qualitative Research in Psychology 7 (4), 299–315.

Weiste, Elina & Peräkylä, Anssi (2013): A comparative conversation analytic study of formulations in psychoanalysis and cognitive psychotherapy. Research on language & social interaction 46 (4), 299–321.

Weiste, Elina & Peräkylä, Anssi (2014): Prosody and empathic communication in psychotherapy interaction. Psychotherapy Research, 687–701.

Wittgenstein, Ludwig (1921/1984): Tractatus logico-philosophicus. Frankfurt (Suhrkamp).

Wootton, Anthony J. (2010): 'Actually' and the sequential skills of a two-year-old. In: Gardner, Hilary & Forrester, Michael A. (Hg.): Analysing interactions in childhood. Insights from conversation analysis. Chichester (Wiley-Blackwell), S. 59–74.

Endnoten:

- [1]

-

Andere Autoren (Potter/Edwards 2013) beziehen sich auf dieses Beispiel, um überzeugend zu erklären, dass «Intention” als mundaner Term angesehen werden muss. »Intention« kann nicht zur Erklärung konversationeller Praktiken verwendet werden, sondern ist deren Teil. Die Teilnehmer verwenden dies Konzept als «praktische Erklärung”.

- [2]

-

Folgt man Gussenhovens Theorie, dann lassen sich phonologische Tonhöhenakzente als grammatikalisierte Versionen dieser allgemeinen paralinguistischen Interpretation auffassen.

- [3]

-

In vielen Sprachen finden wir flache F0-Konturen bei Gesprächsabschnitten, die keine neue Information anfügen (givenness, vgl. Baumann 2006), z.B. bei sog. unglaubhaften Behauptungen (Moraes 2008). Alle diese Äußerungen teilen den Mangel an assertivem Commitment, sei es, weil der Inhalt bereits als aktives Konzept im Diskurs betrachtet wird, sei es, weil der Sprecher nicht glaubt, dass seine Proposition wahr sei, oder sei es, weil ein Abwehrmechanismus die affektive Erfahrung abtrennt.

- [4]

-

Für die hier eingefügten Darstellungen akustischer Ereignisse haben wir das Computerprogramm PRAAT verwendet (Boersma/Weenink 2013). Die entsprechenden Audiodateien wurden allerdings aus alten Tonbanddateien gewonnen und entsprechen deshalb nicht den Standardanforderungen an verlässliche akustische Analysen. Die Schaubilder sollten deshalb nur als grobkörnige graphische Metaphern der akustischen Realität gelesen werden, eine präzise Analyse liegt jenseits der Möglichkeiten des vorliegenden Beitrags. Diese erfordert empirische Versuchsreihen, die Hypothesen aus der Beobachtung authentischer Gesprächsdaten in systematische Produktions- und Perzeptionsexperimente übersetzen und quantitativ auswerten. Grundlagen der Akustik lassen sich gut in Ladefoged (1996) oder Reetz (2003) nachlesen; in diesem Text bieten wir jede uns mögliche Lesehilfe für die ungewohnte Terminologie von Phonologie und Phonetik an.

- [5]

-

Wir transkribieren gesprochene Sprache auch in der prosodischen Analyse, wie in der Konversationsanalyse üblich, beachten dabei aber Lesbarkeit.

- [6]

-

Selbstverständlich ist die Prosodie therapeutischer Konversation nicht grundsätzlich von anderen Diskurstypen unterschieden. Von einem linguistischen Standpunkt sind therapeutische Konversationen durch spezifische Bedingungen der Kommunikation unterschieden, so wie andere Diskurstypen (etwa vor Gericht oder beim Arzt) auch (Koch/Oesterreicher 1990)

- [7]

-

Niebuhrs Daten zeigen phrasenfinale Plateaus, was in unseren Daten nicht der Fall ist. Dieser Unterschied ist nicht problemlos für die phonologische Theorie, soll hier aber nicht weiter vertieft werden.

- [8]

-

Ein alltägliches Beispiel dafür wäre die Äußerung eines Jugendlichen dann mach ich eben leiser, wenn er von einer Autorität dazu aufgefordert wird.