Reverbalisierungen als Brücke zum kollektiven Handlungswissen: Eine gesprächsanalytische Untersuchung therapeutischer Interventionen[1]

Zusammenfassung

Basierend auf einem Korpus von sechs Therapieverläufen aus tiefenpsychologischer und gesprächstherapeutischer Kurzzeittherapie wird mit gesprächslinguistischen Mitteln rekonstruiert, wie mentale Prozesse von Patientinnen und Patienten mit sprachlichen Mitteln bearbeitet werden. Konkret wird anhand detaillierter Analysen von drei Gesprächsauszügen die Frage verfolgt, wie die patientenseitig eingebrachten Wissens- und Erfahrungselemente in der Therapie aufgenommen und verarbeitet werden. Zentrales Ergebnis ist, dass in den Interventionen eine Reperspektivierung der eingebrachten Erfahrungen vollzogen wird: während die Erlebnisse in den Schilderungen der Patientin oder des Patienten als singuläre, erratische Ereignisse erscheinen, werden sie in der Intervention aus einer kollektiven Perspektive reformuliert und rekonzeptualisiert. Die Therapeutinnen und Therapeuten benennen die Erlebnisse mithilfe sprachlicher Mittel des »Symbolfelds«, die diese Erlebnisse sozial etablierten Kategorien zuordnen. Das Erleben erscheint damit nicht mehr als etwas Einzigartiges, rein Individuelles, sondern wird mit den Erlebnissen anderer Personen vergleichbar. So wird eine Brücke zu kollektivem Handlungswissen über die Entstehung der kategorisierten Prozesse oder Situationen, über ihre Struktur und über Möglichkeiten des Umgangs mit ihnen geschlagen, was letztlich auch einen veränderten Umgang mit der problematischen lebensgeschichtlichen Situation ermöglichen kann.

Schüsselwörter: Linguistik, Gesprächsanalyse, Rekonzeptualisierung, kollektives Wissen, Frames

Keywords: Linguistics, conversation analysis, reconceptualization, collective knowledge, frames

Summary

Based on a corpus of six short-term therapies (client-centered therapy, psychodynamic therapy) the article documents three extracts of therapeutical exchanges and analyses them from a qualitative linguistic perspective. In the analyses processes are identified by which the patient’s understanding of his/her biographical situation is addressed and incrementally changed. It is shown that the rewording of the patient’s experiences from a different perspective constitutes a vital element of such processes of perspective change. Whereas the patient describes his/her experience in words that render it unique and erratic, the therapist uses phrases and expressions that rename these experiences from a collective perspective. In this way, the patient’s situation is framed as comparable to situations that are societally known and understood. Thereby links to stocks of societal knowledge about the emergence of such situations are created, about its structure and – most importantly – about ways to deal with it.

Schüsselwörter: Linguistik, Gesprächsanalyse, Rekonzeptualisierung, kollektives Wissen, Frames

Keywords: Linguistics, conversation analysis, reconceptualization, collective knowledge, frames

1. Einleitung: Linguistik und Psychotherapie

Linguistische Untersuchungen von Therapie haben die »Kardinalfrage jeder Psychotherapie« (Buchholz/Lamott/Mörtl 2008: 27), »wie durch Interaktion […] Kognitionen verändert werden«, meist vernachlässigt (Überblick über die linguistische Therapieforschung bei Scarvaglieri 2011 und, mit Fokus auf die englischsprachige conversation analysis, Peräkylä 2013). Stattdessen wurden in der Regel ausschließlich sprachwissenschaftlich interessierende Phänomene wie Sprecherwechsel (Gebel 1987), Themenentfaltung (Gebel/Speck 1991; Speck 1990) oder semantische Verschiebungen (Dittmar 1988; Weingarten 1990) in den Blick genommen. Verschiedentlich unternahmen Linguistinnen und Linguisten auch den Versuch, die sprachlichen Daten auf psychodynamische Prozesse zurückzuführen und mithilfe von Begriffen wie Widerstand oder Verdrängung zu erfassen (Flader/Giesecke 1980; Wodak 1981; Eisenmann 1995; Peräkylä 2008; Vehviläinen 2008) – ein Versuch, der wiederholt zur vorschnellen Reduktion sprachlicher auf psychische Prozesse führte und die detaillierte linguistische Analyse damit überflüssig erscheinen ließ. So wurde die facheigene Expertise nicht etwa genutzt, um sprachliche Prozesse in der Therapie en détail zu untersuchen, sondern durch ein begrenztes Wissen aus einem anderen Fach ersetzt, Linguistinnen und Linguisten schauten zwar genauer, aber nicht grundsätzlich anders auf die sprachlichen Vorgänge in der Therapie (ausführlich entwickelt wird die Kritik an dieser linguistisch-psychoanalytischen Herangehensweise bei Scarvaglieri 2013: Kap. 2, Kap. 3.1).

Eine andere weit verbreitete antimentalistische Richtung der sprachwissenschaftlichen Therapieforschung hat mithilfe von Kategorien der Konversationsanalyse eine Reihe von Beobachtungen über Psychotherapie zusammengetragen (z.B. in Peräkylä/Antaki/Vehviläinen/Leudar 2008), etwa Details der Verwendung von sog. »Formulierungen« sehr genau herausgearbeitet (Überblick bei Antaki 2008; Peräkylä 2013, Kap.4.1), dabei aber aus grundsätzlichen Gründen (»Die Geordnetheit des Geschehens darf nicht ›hinter‹ diesem – etwa in den Köpfen der Beteiligten oder in vermeintlichen gesellschaftlichen Funktionserfordernissen – gesucht werden« (Wolff 1994, S. 48)) nicht den Versuch unternommen, die Formen der sprachlichen Oberfläche mit ihrer institutionellen Funktion zu korrelieren. In diesem Beitrag soll gezeigt werden, dass sich eine detaillierte linguistische Beschreibung der sprachlichen Form, in der Psychotherapie betrieben wird, mit einer Analyse ihrer institutionellen Funktion verbinden lässt. Da sich die Funktion von Psychotherapie als die »Beeinflussung von Verhaltensstörungen und Leidenszuständen […] in Richtung auf ein definiertes […] Ziel (Symptomminimalisierung und/oder Strukturänderung der Persönlichkeit)« (Strotzka 1975, S. 4) bestimmen lässt, hat eine solche funktionale linguistische Untersuchung von Psychotherapie auch die Wirkung der sprachlichen Mittel, die in der Therapie benutzt werden, auf den mentalen Bereich des Patienten zu rekonstruieren.

Zu diesem Zweck wird in diesem Beitrag auf ein Korpus von sechs gesprächstherapeutischen und tiefenpsychologischen Kurzzeittherapien (max. 12 Sitzungen pro Therapie) zurückgegriffen. Innerhalb dieser Therapien werden Momente identifiziert, in denen mittels Sprache mögliche Ansatzpunkte für eine veränderte Konzipierung der Erlebnisse der Patientin bzw. des Patienten etabliert werden. Rekonstruiert wird, in welcher Form sich allein dadurch, dass der Therapeut andere Worte findet, um Situation und Erleben des Patienten zu erfassen, Effekte ergeben können, die, kumulativ und über längere Frist hinweg, zu Heilung[2] beitragen können. Um eine solche detaillierte Rekonstruktion des Zusammenhangs von sprachlichen und mentalen Prozessen vornehmen zu können, wird auf zentrale Erkenntnisse der linguistischen Gesprächsforschung zurückgegriffen. Der theoretische Hintergrund wird in Paragraph zwei kurz dargestellt, in Paragraph drei wird das zugrundeliegende Korpus charakterisiert und die Auswahl der analysierten Sequenzen begründet. In vier werden Beispielanalysen des sprachlichen Materials vorgelegt, die zeigen, auf welche Weise sprachliche Neubenennungen des vom Patienten geschilderten Erlebens Brücken zu einem Handlungswissen schlagen, das zuvor nicht verfügbar war. Eine Zusammenfassung und theoretische Verortung dieser Beobachtungen wird unter Paragraph fünf vorgenommen.

2. Theoretischer Hintergrund

Der Zusammenhang zwischen Sprache und mentalen Prozessen wird in der Linguistik verschiedentlich thematisiert, allerdings werden entsprechende Konzepte nur vereinzelt für die Analyse konkreter Kommunikation genutzt. Die linguistische Disziplin, die nominell für die Bearbeitung dieses Zusammenhangs zuständig ist, ist die Psycholinguistik (Rickheit/Sichelschmidt/Strohner 2002; Dietrich 2007; Höhle 2012). Sie geht v.a. experimentell bzw. mittels neurowissenschaftlicher Verfahren vor und kann so Ergebnisse erzielen, die im Allgemeinen als methodisch valide gelten, da sie prinzipiell reproduzierbar sind und insbesondere auch statistisch ausgewertet werden können, so dass sie dem gängigen Kriterienkatalog für ›Wissenschaftlichkeit‹ entsprechen.[3] Dennoch werden die Erkenntnisse der Psycholinguistik über den Zusammenhang von Sprache und Mentalem wie auch ihre theoretischen Konzepte kaum für die Analyse tatsächlicher Gespräche genutzt (s. aber Ehmer 2011, 2013).

Um dies zu überwinden, greift dieser Beitrag mit der Funktionalen Pragmatik auf einen Theorieansatz der Gesprächsanalyse zurück, der versucht, das Verhältnis von sprachlichen Formen und mentalen Prozessen integrativ zu entwickeln und anhand empirischer Untersuchungen begrifflich zu erfassen (Überblick bei Ehlich 1998; Rehbein/Kameyama 2004; Redder 2008). Dazu hat die Funktionale Pragmatik, in Anlehnung an eine Unterscheidung des Gestaltpsychologen Karl Bühler (1982 [1934]), das Konzept der sprachlichen Prozeduren entwickelt (Ehlich 1979, 1986a). Prozeduren werden als kleinste sprachliche Einheiten gefasst und hinsichtlich ihrer Wirkung auf den Hörer kategorisiert. Sie unterscheiden sich damit von dem traditionellen Wortkonzept (für eine detaillierte Auseinandersetzung s. Ehlich 1979) sowie anderen zeichentheoretisch angelegten Konzepten, etwa dem Morphembegriff. Grundlegend für die hier verfolgte Frage ist insbesondere Bühlers Begriff des »Symbolfeldes«. Symbolfeldausdrücke rufen situationsunabhängiges Wissen auf, das gesellschaftlich konstituiert, also überindividuell vorhanden ist (das mit dem Ausdruck »Tisch« verbundene Wissen z.B. ist relativ unabhängig von Sprecher und Hörer sowie Ort und Zeit der Äußerung). Indem sie gesellschaftlich geprägtes Wissen aufrufen,[4] sind Symbolfeldausdrücke in besonderer Weise in der Lage, die mentale Disposition des Hörers zu beeinflussen, Wissensstrukturen zu verändern. Wichtig für die vorzulegenden Analysen ist nun, dass es dem Hörer nicht frei steht, darüber zu entscheiden, welches Wissen durch die realisierten Ausdrücke aufgerufen wird: zwar haben z.B. Patientinnen oder Patienten die Möglichkeit, eine therapeutische Intervention abzulehnen – also das Zukommen des sprachlich Ausgedrückten auf die Wirklichkeit zu verneinen – sie können jedoch nicht verhindern, dass in der Intervention mittels Sprache ein bestimmtes Wissen aufgerufen wird, eine Vorstellung über die Wirklichkeit als Möglichkeit vermittelt wird. Wenn ein Therapeut etwa davon spricht, dass die »Aufwertung des Anderen« und die »eigene Abwertung« bei der fraglichen Patientin »immer gleich verbunden« seien (s.u. § 4, Beispiel 3), so könnte die Patientin dies zwar zurückweisen, sie kann den Nachvollzug der Äußerung jedoch nicht grundsätzlich verhindern, kann nicht verhindern, dass bei ihr ein Wissen über den versprachlichten Zusammenhang als eine Möglichkeit, die Wirklichkeit zu beschreiben und zu erklären, aufgebaut wird. Selbst wenn Interventionen – wie häufig in der Psychotherapie – als Vorschlag realisiert werden (s. Scarvaglieri 2013, S. 159ff., 221f.), welcher der Patientin oder dem Patienten die Entscheidung über das Zukommen der geäußerten sprachlichen Gehalte überlässt, so kann in der Intervention doch ein veränderter Zugriff auf die Wirklichkeit entworfen werden, der nicht immer unmittelbar akzeptiert wird, auf lange Sicht aber doch Wirkung entfalten kann. Dieses Potential symbolischer Prozeduren wird in diesem Beitrag näher untersucht und hinsichtlich seiner Funktion in der Psychotherapie bestimmt. Die analytische Aufgabe besteht in einer möglichst genauen Beschreibung des funktionalen Gehalts – der Wirkung auf den Hörer – zentraler Symbolfeldausdrücke.

Während der hier vorgelegte Beitrag methodisch also auf der Funktionalen Pragmatik basiert und durch Erkenntnisse der weiteren linguistischen Gesprächsforschung bereichert wird, sind bei der Analyse auch Beiträge einer Forschungsrichtung zu beachten, die auf Beobachtungen aus der Kognitiven Linguistik (Lakoff/Johnson 1980; Lakoff 1987) aufbaut und die Bedeutung von sprachlich realisierten bzw. von sog. »kognitiven Metaphern« untersucht hat. Diese Forschungsrichtung geht von der grundlegenden Erkenntnis aus, dass mit der sprachlichen ›Rahmung‹ eines Gegenstands kognitive Konsequenzen für unser Verständnis dieses Gegenstands wie für den Umgang mit ihm etabliert werden. So lassen sich etwa menschliche Beziehungen (wie auch die therapeutische, Buchholz 1996) mit Ausdrücken aus dem Feld des Kriegs, des Geldwesens oder auch des Tanzes beschreiben – und je nach kognitivem Modell werden bestimmte Aspekte dessen, was Beziehungen kennzeichnet bzw. kennzeichnen kann, besonders beleuchtet, überhaupt erst erkennbar oder auch verdeckt. Der metaphorische Rahmen bzw. Frame, in dem über etwas gesprochen wird, kann also das Denken dieses Etwas bestimmen (zur Ausarbeitung des Frame-Konzepts vgl. Ziem 2008; Busse 2012). Daraus kann sich dann auch ein anderes Verhalten ergeben (vgl. Lakoff 2004, 2014) – so erscheint es einleuchtend, dass Patientinnen oder Patienten, die Therapie als eine Form des Krieges konzeptualisieren, sich anders verhalten werden, als solche, die Therapie als Spiel oder Tanz auffassen (vgl. Buchholz 1996). Für die Wirksamkeit von Therapie scheint nun wichtig zu sein, dass nicht etwa nur ein passender kognitiver Rahmen ein für alle Mal etabliert und die gesamte Therapie über aufrechterhalten wird, sondern sich ein Wechselspiel ergibt, bei dem jeweils gerade der Rahmen verwendet wird, der therapeutisch Relevantes erkennen lässt – Buchholz spricht von der Aufgabe des »frame-management« (1998, S. 556), die der Therapeut im Sinne des Patienten wahrzunehmen habe.

Wenn mitunter auch Kritik an dem sehr weiten Begriff der Metapher, den diese Forschungsrichtig zugrunde legt, geübt wurde[5], der Bedeutung des kommunikativen ›Kontextes‹, in dem Metaphern genutzt werden, oft nicht ausreichend Rechnung getragen wird (Tay 2013, S. 2; Ritchie 2006, S. 4) und die vorgenommenen Schlüsse auf mentale Prozesse aus gesprächslinguistischer Perspektive nicht immer dem sprachlichen Geschehen zu entsprechen scheinen, so hat dieser Ansatz, der hier nur grob skizziert werden konnte (Überblicke bei Schmitt 2004; Buchholz et al. 2008, Kap. 2; Tay 2013, ch. 2), doch wichtige Erkenntnisse zum Zusammenspiel zwischen Sprache und mentalen Prozessen in der Psychotherapie geliefert. Diese werden für die konkrete Analyse der Daten in Paragraph vier genutzt, zunächst sollen diese Daten jedoch kurz charakterisiert werden.

3. Daten

Die hier untersuchten Therapiegespräche (ausführlich dargestellt werden sie in Scarvaglieri 2013, Kap. 6) entstammen einem mir vorliegenden Korpus von sechs Kurzzeittherapien, die ambulant in einer bayrischen Klinik durchgeführt wurden.[6] Patientinnen und Patienten, die einen Suizidversuch unternommen hatten, wurde nach der physischen Gesundung eine therapeutische Behandlung über maximal zwölf Sitzungen angeboten. Ziel war die psychische Stabilisierung sowie eine fokussierte Bearbeitung der psychischen Symptomatik. Informationen über die psychologische Diagnose liegen mir nicht vor, auch keine anderen Unterlagen aus den Behandlungen. Während dies für eine psychologische Untersuchung problematisch wäre, erscheint es für eine linguistische eher hilfreich: diese gerät so nicht in die Versuchung, die psychische Ausgangsposition zu stark zu gewichten und ihre Analyse auf psychologische Begriffe und Kategorien abzustellen, sie ist gezwungen, allein am sprachlichen Material zu arbeiten und ihre Erkenntnisse über psychische Ursache-Wirkungszusammenhänge anhand der Empirie zu entwickeln.

In das Korpus wurden sechs vollständige Kurzzeittherapien aufgenommen, da davon auszugehen war, dass Therapien, die von den Patientinnen oder Patienten abgebrochen wurden, nicht die gewünschten Erfolge zeitigten und daher für eine Untersuchung potentiell hilfreichen sprachlichen Handelns in der Therapie weniger geeignet waren (vorstellbar wäre allerdings ein Vergleich mit abgebrochenen Therapien, um sprachliche Faktoren herauszuarbeiten, die zum Abbruch beitragen, vgl. Streeck 1989, S. 315ff.). Drei Therapien im Korpus wurden von einem tiefenpsychologisch orientierten Therapeuten durchgeführt, drei von einem Therapeuten, der die Gesprächstherapie nach Rogers vertritt. Die Analyse stellt nicht zentral auf Unterschiede zwischen den beiden Therapieformen ab (s. dazu Scarvaglieri 2013, Kap. 7–9).

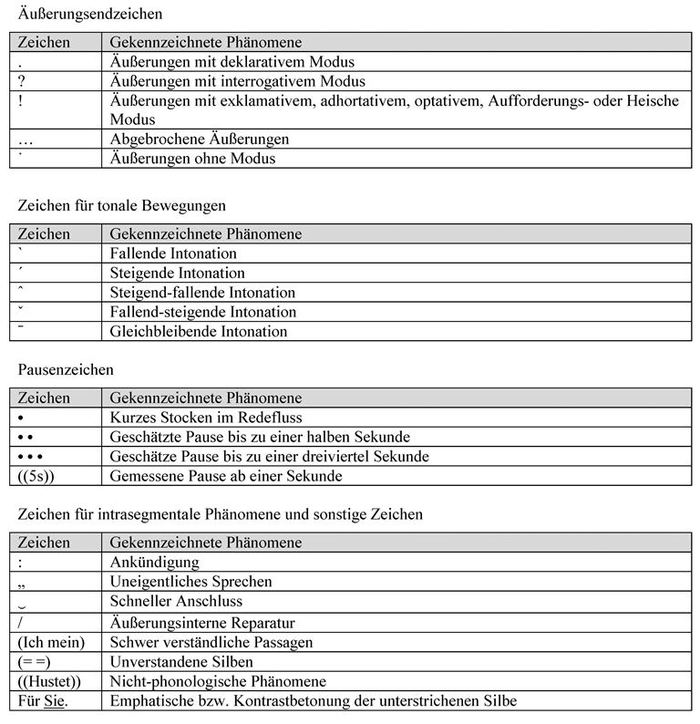

Die Therapien wurden von mir zunächst vollständig durchgehört, so dass ein Verständnis für den gesamten Verlauf der Behandlung entwickelt werden konnte, das es ermöglicht, einzelne Passagen im Kontext vorangegangenen Geschehens zu sehen. Anschließend wurden längere Ausschnitte, in denen die Therapeuten Interventionen vorbereiten, durchführen und nachbearbeiten und die Patientinnen oder Patienten reagieren, mithilfe des HIAT-Verfahrens (Ehlich/Rehbein 1979; Rehbein et al. 2004) linguistisch transkribiert (die Transkription folgt i.A. der orthographischen Umschrift, genaue Konventionen im Anhang).

Das folgende Kapitel präsentiert drei Auszüge aus diesen Daten, an denen sich ein Prozess, der das gesamte Material stark prägt, exemplarisch herausarbeiten lässt. Die Rekonzeptualisierung von Patientenerfahrungen aus kollektiver Perspektive zeigt sich in Interventionen derart häufig, dass sie als ein wichtiges Merkmal therapeutischer Interaktion zu beschreiben ist (Scarvaglieri 2013, S. 138–142, Scarvaglieri im Druck) und hier näher untersucht werden soll. Dafür werden Ausschnitte präsentiert, an denen sich dieser Prozess auf möglichst wenig Raum besonders deutlich zeigt. Die Auswahl folgt also zum einen schlicht dem Prinzip der Darstellbarkeit, zum anderen wird eine möglichst hohe Repräsentativität der exemplarisch diskutierten Auszüge angestrebt, indem Daten aus drei verschiedenen Therapien und beiden im Korpus vorhandenen Therapieformen präsentiert werden. Dabei wurden aufgrund der Kenntnis der Einzeltherapie Ausschnitte ausgewählt, denen herausgehobene Bedeutung bzw. Repräsentativität für den jeweiligen Therapieverlauf zukommt.

4. Analyse sprachlicher Rekonzeptualisierungen von Patientenerfahrungen

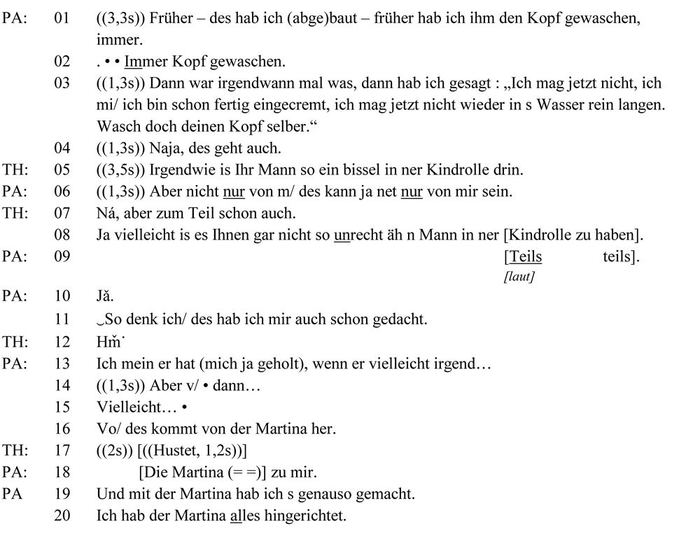

In der folgenden Auseinandersetzung mit Passagen aus verschiedenen Therapien geht es um Veränderungen der Perspektive auf die biographische Situation des Patienten, die Therapeutinnen und Therapeuten mittels Sprache vornehmen. Dies sei zunächst an einem Beispiel diskutiert, das auf einfache Weise die grundsätzliche Richtung der Veränderung illustriert. In Beispiel 1 aus der siebten Stunde einer Gesprächstherapie spricht die Patientin zunächst von konkreten Verhaltensweisen, die sich zwischen ihr und ihrem Mann wiederholt zugetragen haben: »früher hab ich im den Kopf gewaschen, immer.«

Beispiel 1: Kopf gewaschen

Beispiel 1: Kopf gewaschenPA betont, wie regelmäßig und ausnahmslos (»Immer« (02) – Unterstreichung signalisiert Betonung) dieses Verhaltensmuster »früher« (01) abgelaufen sei. Dann habe sie es abgestellt, was kein Problem dargestellt habe (»Naja, des geht auch« (04)). Dies passt sich in das Thema der Sitzung ein, in der es um die vielfältigen Formen geht, mit denen PA für ihren Mann Sorge trägt (sowohl mental als auch aktional, wie in diesem Beispiel) – was umgekehrt nicht der Fall zu sein scheint. Zuvor war darüber gesprochen worden, ob sich dieses Verhaltensmuster verändern lasse, so dass die Patientin ihren Mann weniger umsorge. In der hier abgebildeten Passage führt die Patientin nun ein Beispiel für ein versorgendes Verhalten an, das sie »abgebaut« hat, und illustriert damit, dass sich die zwischen ihr und ihrem Mann eingespielten Routinen in der Tat verändern lassen. Dabei bleibt sie auf der Ebene konkreten, sich wiederholenden Verhaltens, das hinsichtlich übereinstimmender Elemente synthetisiert wird.

Diese Perspektive ändert sich fundamental mit der Äußerung des Therapeuten in Zeile 05: »Irgendwie is Ihr Mann so ein bissel in ner Kindrolle drin.« Diese Äußerung, die auf Laien möglicherweise ›typisch therapeutisch‹ und auf professionelle Therapeuten wenig analytisch wirken mag, beschäftigt sich nicht mehr mit konkreten Handlungsweisen von Patientin und Ehemann, stattdessen wird die Beziehung zwischen beiden global kategorisiert. Dem Wechsel von Verhalten zu Verhältnis liegt eine Einschätzung verschiedener Handlungsweisen zugrunde, die der Therapeut mit dem Begriff »Kind-Rolle« auf den Punkt bringt. Die Beziehung zwischen Ehefrau und Ehemann wird mit der einer Beziehung zwischen Erwachsenem und Kind parallelisiert, gleichzeitig wird mit dem Begriff der »Rolle« deutlich gemacht, dass es sich um eine grundsätzliche variable Beziehung handelt, die von den Beteiligten eingenommen und ausgestaltet, aber auch verändert oder ganz aufgegeben werden kann. Bereits in dieser Hinsicht zeigt sich das Potential dieser Reverbalisierung durch den Therapeuten: zum einen wird nun über die Beziehung als Ganze gesprochen, nicht mehr über einzelne Verhaltensmuster, zum anderen wird mithilfe des Rollenbegriffs die vermeintliche Zwangsläufigkeit der Beziehungsausgestaltung in Frage gestellt.

Von Bedeutung ist zudem ein weiterer Aspekt, der sich auch in den nächsten Beispielen zeigt: die Kategorisierung der Beziehung zwischen PA und Ehemann als »Kindrolle« macht gesellschaftliches Wissen über vergleichbare Beziehungen anschlussfähig. Die konkret auf diese Weise kategorisierte Beziehung kann mit anderen Beziehungen zwischen Ehepartnern oder allgemein zwischen erwachsenen Personen, die auf die gleiche Weise kategorisiert werden, verglichen werden. Damit wird kollektives Wissen darüber verfügbar, wie Beziehungen dieser Kategorie entstehen, wie sie strukturiert sind, welche Verhaltens- und Denkmuster sie prägen und wie sie insbesondere auch im Sinne der Beteiligten verändert werden können. Während es zuvor also nur um konkrete Verhaltensweisen innerhalb einer bestimmten Beziehung ging, wird mit der Kategorisierung gesellschaftliches Wissen über einen Typ von Bezi e hungen – konkret einen, der durch das Einnehmen einer Kindrolle durch einen Erwachsenen gekennzeichnet ist – verfügbar. Damit erfolgt ein Wechsel zu einer kollektiven Perspektive auf Beziehungen, der entsprechendes gesellschaftliches Wissen potentiell verfügbar macht. Die Benennung der Beziehung etabliert also eine neue Perspektive und macht Wissensbestände greifbar, die einen veränderten Umgang mit dem Gegebenen ermöglichen können.

Die unmittelbare »Nachgeschichte« (also die anschließenden Handlungen, Rehbein 1977, S. 82f.) der Äußerung des Therapeuten zeigt, dass das der Kategorisierung inhärente Potential auch genutzt wird. Zunächst weist der Therapeut auf die Ambivalenz einer solchen Kindrolle hin sowie darauf, dass es der Patientin »vielleicht […] gar net so unrecht« sei, »n Mann in ner Kindrolle zu haben« (08). Damit wird deutlich gemacht, dass die aktuelle Ausgestaltung der Beziehung auch den Bedürfnissen der Patientin entgegenkommen kann – für sie also nicht nur, wie von ihr selbst geschildert, eine Belastung darstellt – und dass es sich bei einer Beziehung und den Rollen, die in ihr eingenommen werden, um etwas handelt, das von allen Beteiligten mitgestaltet wird. Die Patientin bestätigt diesen ambivalent belastend-befriedigenden Charakter mit ihrem laut und betont gesprochenen »teils teils« (09) und verweist darauf, dass ihr das Wissen über die potentiell bedürfniserfüllende Funktion der Kindrolle ihres Mannes bereits in ähnlicher Weise vorgelegen habe (»So denk ich/ des hab ich mir auch schon gedacht« (11)). Das Potential des Rollenbegriffs, die Beziehung als etwas zu sehen, das von den Beteiligten selbst produziert und verändert werden kann, wird auf diese Weise genutzt, die Beziehung erscheint nicht mehr als etwas Vorgegebenes, sondern als etwas Produziertes. Erkennbar wird dies bereits in Zeile 06, als die Patientin mit »Aber nicht nur von m/ des kann ja net nur von mir sein« die Suche nach den Ursachen dieser Rollengestaltung beginnt.

Desweiteren nutzt PA ab Zeile 16 die Kategorisierung der Beziehung als Kindrolle, um sie mit einer anderen Beziehung zu vergleichen, in der es tatsächlich um Mutter und Kind ging: der Beziehung zu ihrer Tochter. Sie äußert eine Vermutung (»vielleicht« (15)), wonach sich die aktuelle Beziehung zu ihrem Mann aus der zur Tochter entwickelt habe: »des kommt von der Martina [Tochter der PA; Name geändert] her. […] Und mit der Martina hab ich s genauso gemacht. Ich hab der Martina alles hingerichtet.« Die durch den Begriff der »Kindrolle« hergestellte Vergleichbarkeit wird im Anschluss also genutzt, um die Beziehung tatsächlich mit einer anderen Beziehung zu vergleichen und in Betracht zu ziehen, dass sich die eine aus der anderen entwickelt hat.

Ein solch unmittelbares Aufgreifen und Ausarbeiten einer kategorisierenden Reverbalisierung, mit dem Patientinnen und Patienten das Interventionswissen auf ihr eigenes biographisches Wissen anwenden (vgl. Scarvaglieri 2013, S. 132f., 231–233), lässt sich nicht in jedem Fall beobachten. Entscheidend für die hier verfolgte Argumentation ist jedoch, dass dies prinzipiell auch in anderen Fällen möglich wäre: durch Benennung und Kategorisierung des Patientenerlebens werden sprachlich-mentale Ankerpunkte etabliert, an denen zusätzliches biographisches wie kollektives Wissen über die kategorisierte Beziehung, Situation oder das Verhalten ansetzen kann. Dies wird nur selten unmittelbar im Anschluss an die Kategorisierung realisiert, ermöglicht es den Patientinnen und Patienten auf lange Sicht jedoch, ihre Biographie nicht mehr isoliert zu sehen, sondern im Kontext gesellschaftlichen Wissens über biographische Stationen und Möglichkeiten ihrer Bewältigung zu rekonzeptualisieren.

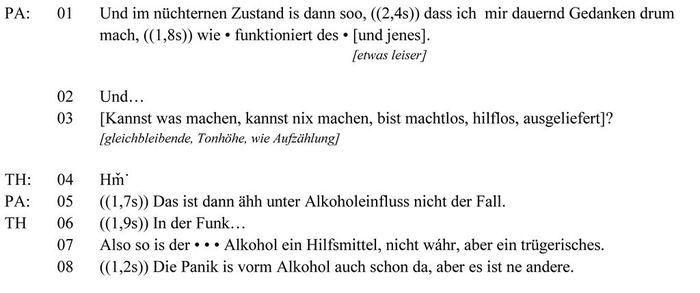

Diese grundsätzliche Funktion der Benennung und Kategorisierung des Patientenerlebens soll an zwei weiteren Beispielen illustriert werden, die an der Oberfläche durchaus anders funktionieren als das gerade besprochene. Das nächste Beispiel stammt aus der zweiten Stunde einer Gesprächstherapie mit einem alkoholkranken Patienten. Therapeut und Patient beschäftigen sich in dieser Sitzung mit der Bedeutung des Alkohols für den Patienten und mit den Anreizen zum Trinken.

Beispiel 2: Unter Alkoholeinfluss

Beispiel 2: Unter AlkoholeinflussDer Patient schildert zunächst, dass er sich in nüchternem Zustand ständig Sorgen mache, wie er mit verschiedenen Situationen umgehen solle (»wie • funktioniert des • und jenes« (01)) und ob er in der Lage sei, einzugreifen (»Kannst was machen, kannst nix machen« (03)). Dies sei anders, wenn er Alkohol getrunken habe. Ohne genau zu beschreiben, welche Wirkungen konkret eintreten, macht er auf diese Weise klar, welches Problem er mit dem Alkohol löst – offenbar verschwinden Sorgen, Angst und »Panik« (TH in 08) unter Alkoholeinfluss.

Diesen Punkt greift der Therapeut in seiner Intervention, der PA im Anschluss mehrmals kurz zustimmt (»Ja.« »Stimmt.«), auf, nimmt aber gleichzeitig eine andere Perspektive ein, wenn er Alkohol als »ein Hilfsmittel […] aber ein trügerisches« (07) bezeichnet. Während sich der Patient in seinen Äußerungen mit seinen Empfindungen und Erlebnissen beschäftigt, macht der Therapeut mit »Hilfsmittel« deutlich, dass Alkohol etwas darstellt, dass der Patient aktiv nutzt, um bestimmte Ziele zu erreichen. Mit der Bezeichnung des Alkohols als »Hilfsmittel« wird der Patient also von einem Erlebenden zu einem aktiv Handelnden. Zudem wird dieses »Hilfsmittel« mit dem nachgestellten Attribut »ein trügerisches« bewertet: es handelt sich nicht um ein Mittel, das wirklich hilft, sondern um eines, das lediglich den Anschein des Helfers erweckt und den Patienten in Wirklichkeit hintergeht, ihm schadet. Mit dem erwartungsumlenkenden »aber« (Ehlich 1984; Redder 1990, S. 109) wird dies zusätzlich verdeutlicht – die Erwartung des Nutzens, die sich mit dem Ausdruck »Hilfsmittel« verbindet, wird durch »aber« negiert, mit »trügerisches« wird die Negation der Erwartungen an ein »Hilfsmittel« konkretisiert.

Mit »Hilfsmittel […] aber ein trügerisches« wird eine Analyse der Situation und des Verhaltens des Patienten vorgelegt: das vom Patienten genutzte Mittel, mit dem er sich auf kurze Sicht von seinen Sorgen und Nöten befreit, schadet ihm langfristig und sorgt damit dafür, dass sich seine Situation verschlechtert. Damit wird zum einen verstehbar, wie die problematische lebensgeschichtliche Situation, in der sich der Patient befindet und der er sich durch Suizid entziehen wollte, zustande kam – durch den Versuch, die vorhandenen Probleme mithilfe eines ungeeigneten, schädlichen Hilfsmittels zu bearbeiten. Zum anderen wird mit der Kategorisierung von Alkohol als »Hilfsmittel, aber ein trügerisches« auch ein Ansatzpunkt zur Korrektur des Verhaltens gesetzt. Wenn der Patient diese Kategorisierung seines Verhaltens nämlich akzeptiert, muss er auch die mit dem Attribut »trügerisch« ausgedrückte ablehnende Bewertung seines Verhaltens übernehmen, muss das Trinken daher deutlich kritischer einschätzen und nach anderen Wegen suchen, seine Sorgen und Ängste zu bearbeiten. Mithilfe der Reverbalisierung der Patientenerfahrung durch den Therapeuten wird so zu diesem frühen Zeitpunkt der Therapie (zweite Sitzung) bereits der zentrale Aspekt herausgearbeitet, der die folgenden acht Sitzungen bestimmt: zum einen geht es um die Frage, ob der Patient diese kritische Bewertung des Alkoholge- bzw. mißbrauchs übernehmen kann, zum anderen darum, ob er die entsprechenden Konsequenzen für das alltägliche Handeln ziehen kann (so spricht PA später, nachdem die Intervention noch deutlich ausgebaut wurde, von einem »Zwiespalt«, ob er den »den festen Willen« habe, »das aufzuhören«). Dieser Knackpunkt der Therapie wird mit dieser Äußerung des Therapeuten etabliert und in den anschließenden Sitzungen so lange bearbeitet, bis sich PA am Ende der Kurzzeittherapie zur Teilnahme an einer Entzugsmaßnahme entschließt.

Wie gesehen spricht der Patient ausschließlich über sein persönliches Verhalten, seine individuellen und intimen Erfahrungen und Empfindungen. Diese auf die Einzigartigkeit des Ich-Erlebens ausgerichtete Perspektive verändert sich, wenn der Therapeut das Verhalten des Patienten als Nutzen eines trügerischen Hilfsmittels bezeichnet. Fokussiert wird damit die Funktionalisierung des Alkohols durch PA. Indem die Kategorisierung »trügerisches Hilfsmittel« genutzt wird, wird entsprechendes Wissen relevant gemacht, das Verhalten des Patienten wird auf eine neue Weise sprachlich »geframt«. Innerhalb des Frames »trügerisches Hilfsmittel« wird nun anderes Wissen anschlussfähig, Wissen, das allgemein unter diesem Frame verhandelt wird (Konerding 1993; Ziem 2008; Busse 2012). Dieses Wissen kann die Natur bzw. Struktur eines »trügerischen Hilfsmittels« an sich betreffen, Formen seiner Verwendung und mögliche Folgen. Letztlich kann durch die sprachlich angestoßene Reperspektivierung so auch Wissen darüber anschlussfähig gemacht werden, wie die Nutzung eines »trügerischen Hilfsmittels« bearbeitet und verändert werden kann, also Wissensbestände, die mit einer Verhaltensänderung in Zusammenhang stehen können. Mit den Fragen nach der Bewertung des Patientenhandelns sowie dem Umgang damit sind es dann wie beschrieben gerade solche Wissensbestände, die in den folgenden Sitzungen dieser Therapie verhandelt werden.

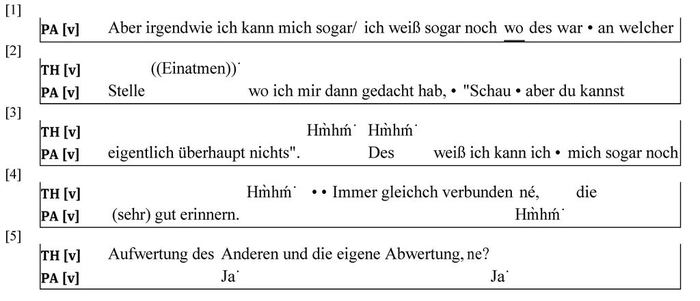

Die beschriebenen Prozesse zeigen sich in grundsätzlich ähnlicher Form auch an dem dritten hier zu diskutierenden Transkript, einem Auszug aus der vierten Sitzung einer tiefenpsychologisch orientierten Therapie. Therapeut und Patientin sprechen in dieser Sitzung über die Beziehungen der Patientin zu wichtigen Dritten, konkret zu ihrem Vater, ihrem Bruder und ihrem aktuellen Lebensgefährten. Der Therapeut weist auf ein zwiespältiges Verhältnis zum Bruder hin, das bewusst zwar stark durch Zuneigung und Solidarität geprägt sei, bei dem unbewusst jedoch auch Eifersucht eine große Rolle spiele, da der Bruder vom Vater bevorzugt worden sei. Das Transkript[7] setzt an einer Stelle ein, an der die Patientin ihre Wahrnehmung ihres Bruders mit ihrer Selbsteinschätzung vergleicht.

Beispiel 3: Du kannst eigentlich überhaupt nichts

Beispiel 3: Du kannst eigentlich überhaupt nichtsVor diesem Ausschnitt hatte die Patientin zunächst erzählt, wie sehr sie sich über einen beruflichen Erfolg ihres Bruders gefreut habe. Daran unmittelbar anschließend beschreibt sie in Partiturfläche eins, wie sie im Gegensatz dazu sich selbst gesehen habe. Die Erfolge des Bruders führen ihr den (vermeintlichen) Mangel eigener Erfolge vor Augen und sind Anlass für eine sehr negative Einschätzung der eigenen Fähigkeiten (»aber du kannst eigentlich überhaupt nichts«). Die Patientin beschäftigt sich also mit konkreten Ereignissen und den Empfindungen (»an welcher Stelle, wo ich mir dann gedacht hab«), die diese begleiteten. Mit der therapeutischen Intervention ändert sich jedoch erneut die Perspektive auf die geschilderten Ereignisse und Empfindungen, auch in diesem Transkriptauszug geht es dem Therapeuten nicht um einzelne Erlebnisse, sondern um mentale Strukturen, die das Erleben der Patientin dauerhaft und über verschiedene Situation hinweg bestimmen.

In Partiturfläche vier/ fünf arbeitet der Therapeut, begleitet von zustimmenden Höreräußerungen (Ehlich 1986b) der Patientin (»Hm̀hḿ«, »Ja«), den beteiligten psychischen Prozess heraus: »Immer gleich verbunden né, die Aufwertung des Anderen und die eigene Abwertung«. Während in Beispiel eins ein Beziehungsaspekt und in Beispiel zwei das Verhalten des Patienten benannt und damit strukturell erfasst und analysiert wird, geht es dem Therapeuten hier um die Regulation des Selbstwertgefühls der Patientin und damit um einen Prozess, der zunächst rein mental wirkt, aber auch das Handeln der Patientin sich selbst und anderen gegenüber beeinflussen kann. Dabei nutzt der Therapeut die Wert-Metapher, spricht von »Aufwertung« und »Abwertung«, legt also einen quantitativ orientierten Wertbegriff zugrunde, demzufolge der Wert eines Objekts hoch oder niedrig sein und nach oben oder unten schwanken kann.[8] Die Zuschreibung eines Wertes auf sich selbst durch die Patientin folgt den Worten des Therapeuten zufolge nach einem Vergleich der eigenen Leistung mit der Anderer. Durch die therapeutenseitige Benennung des hier relevanten psychischen Prozesses wird also zum einen deutlich, dass die Selbsteinschätzung der Patientin vom Handeln Anderer und von dessen Beurteilung durch die Patientin abhängt. Zum anderen scheint PA grundsätzlich sehr schnell bereit zu sein, ihr Selbstbild ins Negative zu korrigieren, da der Therapeut den Zusammenhang von »Aufwertung des Anderen« und »eigene[r] Abwertung« mithilfe von »immer gleich« als unmittelbar (»gleich«) und dauerhaft (»immer«) benennt. Anhand des quantitativen Aspekts der »Auf-« und »Abwertung« wird zudem erkennbar, dass die Patientin sich und andere Personen auf eine Weise bewertet, die an sich handelbaren Objekten – also Wirtschaftsgütern – zukommt. Die Benennung »Aufwertung des Anderen« und »eigene Abwertung« stellt also heraus, dass die Patientin sich mit anderen Personen vergleicht, sich, einem Gegenstand gleich, einen numerischen Wert zumisst und so letztlich zu einem sehr negativen Selbstbild kommt. Dieser Prozess scheint »immer gleich« einzusetzen, wenn andere Personen Leistungen erbringen, die die Patientin positiv einschätzt.

Mit der Benennung des psychischen Prozesses präsentiert der Therapeut eine Analyse der Gesetzmäßigkeiten, die das Empfinden der Patientin beeinflussen. Das Empfinden der Patientin wird auf diese Weise verstehbar gemacht, es wird eine zeitlich stabile psychische Systematik herausgearbeitet, die ihr Selbsterleben (mit‑)bestimmt. Damit entsteht auch ein potentieller Ansatzpunkt zur Veränderung des psychischen Erlebens der Patientin und etwaiger darauf basierender Handlungen: Ursache und Wirkung eines zentralen mentalen Prozesses werden herausgearbeitet und benannt, so dass die Patientin – wenn sie die Benennung grundsätzlich akzeptiert und sich in ihrem Sinne zu eigen macht – die Möglichkeit hat, die benannten Wirkungszusammenhänge im Alltag zu erkennen und den Wiederholungsfall zu vermeiden.[9] Zudem werden die Erfahrungen der Patientin wie in den beiden anderen Beispielen durch die von konkreten Erlebnissen abstrahierende Benennung vergleichbar mit ähnlichen Erfahrungen, die auf die gleiche Weise benannt und kategorisiert wurden. Sie können mit anderen Fällen, in denen Personen andere auf- und sich selbst abwerten, verglichen werden. Damit können erneut Wissensbestände relevant werden, die ohne diese kategorisierende Benennung nicht in Betracht gezogen werden könnten, etwa kollektives Wissen über das Zustandekommen einer solchen psychischen Systematik und über Möglichkeiten, diese zu verändern.

5. Zusammenfassung: Reverbalisierungen als Brücke zu kollektivem Handlungswissen

Die hier vorgelegten Analysen bieten eine Reihe von Ansatzpunkten für theoretisch relevante Diskussionen. So wäre zu einer sprachwissenschaftlichen Rekonzeptionalisierung des Verhältnisses von Sprache, Gesellschaft und individuellen wie kollektiven Handlungsformen beizutragen (vgl. Knobloch 1994, 1999; Rehbein 1977, 1994; Ehlich 2007), gleichzeitig wäre, nicht nur aufgrund konzeptioneller Überschneidungen der zugrundeliegenden Annahmen, die psychologische Diskussion über »Mentalisierung« (Fonagy/Gergely/Jurist/Target 2004; Fonagy/Bateman 2015) aufzugreifen. Solche umfassenden theoretischen Beiträge müssen an dieser Stelle unterbleiben, stattdessen soll, aufbauend auf Ausführungen von Lev Semënovič Vygotskij (1987, S. 397), eine synthetisierende Zusammenschau der Transkriptanalysen vorgenommen werden:

Die Sprache ist ein Mittel von großer Macht, um Erscheinungen zu analysieren und zu klassifizieren, um die Wirklichkeit zu ordnen und zu Verallgemeinerungen zu gelangen. Das Wort, zum Träger eines Begriffs geworden, ist eine richtige Theorie vom Gegenstand, auf den es sich bezieht. Das Allgemeine dient in diesem Falle als Orientierung für das Einzelne. Indem der Mensch mit Hilfe von Worten – als Zeichen für Begriffe – die konkrete Wirklichkeit erkennt, entdeckt er die Zusammenhänge und Gesetzmäßigkeiten der für ihn sichtbaren Welt.

Vygotskij schreibt der Sprache – bzw. genauer einzelnen Symbolfeldausdrücken – Funktionen zu, wie sie in diesem Artikel herausgearbeitet wurden: Klassifikation und Analyse einzelner Phänomene, Ordnung der Wirklichkeit, Verallgemeinerung und dadurch Orientierung im Konkreten, Erkennen von Zusammenhängen und Gesetzmäßigkeiten. Wenn Alkohol vom Therapeuten in Beispiel zwei als »Hilfsmittel […] aber ein trügerisches« bezeichnet wird, dann ist damit das Verhalten des Patienten grundsätzlich benannt, sein Handeln analysiert und bewertet, so dass ein potentieller Ansatzpunkt zur Verhaltenskorrektur geschaffen wird, der in den folgenden Sitzungen aufgegriffen wird. Wenn die Beziehung zwischen Patientin und Ehemann durch den Begriff »Kindrolle« (Beispiel 1) charakterisiert wird, wird eine »Theorie« dieser Beziehung vorgelegt, die ihre Strukturen erfasst und erklärt, nach welchem Prinzip sie sich entwickelt, die zugleich sprachlich aber auch auf die Veränderbarkeit der Beziehung hinweist. Wenn der Zusammenhang von »Aufwertung des Anderen« und »eigene[r] Abwertung« (Beispiel 3) versprachlicht wird, wird auf Gesetzmäßigkeiten hingewiesen, die das mentale Erleben der Patientin bestimmen. Mit dieser analytischen und abstrahierenden Bewegung einher geht in allen Beispielen ein Perspektivwechsel, von der Fokussierung auf das einzelne, individuelle Erleben, wie sie den Ausführungen von Patientinnen und Patienten eigen ist, zu einer kollektiven Perspektive. Dieser sprachlich vollzogene Perspektivwechsel ordnet das patientenseitige Erleben, das zuvor singulär, gar erratisch, erschien, Kategorien des Sprechens und Denkens über Erleben zu. Damit wird es grundsätzlich vergleichbar mit anderen Erfahrungen, die auf die gleiche Weise kategorisiert wurden, es wird gesellschaftliches Wissen aus unterschiedlichen Bereichen (wie Wissenschaft, Verwaltung oder Medizin aber auch aus Teilen des Alltagswissens) verfügbar, das den jeweiligen mentalen und sprachlichen Kategorien zugeordnet ist. Dieses Wissen kann etwa die grundsätzliche Struktur des kategorisierten Verhaltens, psychischen Prozesses oder der Beziehung betreffen, Möglichkeiten der Emergenz des benannten und kategorisierten Phänomens sowie potentielle Verfahren des Umgangs damit. »Das [sprachlich] Allgemeine dient« also in all diesen Fällen »als Orientierung für das Einzelne«. Die sprachliche Reverbalisierung ordnet die individuelle Erfahrung von Patientinnen und Patienten etablierten gesellschaftlichen Kategorien des Denkens und Sprechens zu und macht so kollektive Wissensbestände über die fraglichen Erfahrungen zugänglich, die sich einer rein auf das jeweilige Individuum bezogenen Betrachtung verschließen würden. Dies kann Ansatzpunkte für eine therapeutische Arbeit kreieren, die die zentralen Wirkmechanismen im Erleben der Patientin oder des Patienten in den Vordergrund stellt, und so letztlich zu gelingender Therapie beitragen.

Literatur

Antaki, Charles (2008): Formulations in psychotherapy. In: Peräkylä, Anssi; Antaki, Charles; Vehviläinen, Sanna & Leudar, Ivan (Hg.): Conversation analysis and psychotherapy. Cambridge (Cambridge University Press), S. 26–42.

Bateman, Anthony W. & Fonagy, Peter (Hg.) (2015): Handbuch Mentalisieren. Gießen (Psychosozial-Verlag).

Buchholz, Michael B. (1996): Metaphern der "Kur". Eine qualitative Studie zum psychotherapeutischen Prozeß. Opladen (Westdt. Verl.).

Buchholz, Michael B. (1998): Die Metapher im psychoanalytischen Dialog. Psyche 52(6), 545–571.

Buchholz, Michael B.; Lamott, Franziska & Mörtl, Kathrin (2008): Tat-Sachen. Narrative von Sexualstraftätern. Gießen (Psychosozial-Verlag).

Busse, Dietrich (2012): Frame-Semantik. Ein Kompendium. Berlin, New York (de Gruyter).

Bühler, Karl (1982): Sprachtheorie. Die Darstellungsfunktion der Sprache. [Erstauflage 1934]. 2. Aufl., ungekürzter Neudr. d. Ausg. Jena, Fischer, 1934. Stuttgart (Lucius & Lucius).

Dietrich, Rainer (2007): Psycholinguistik. 2. Aufl. Stuttgart (Metzler).

Dittmar, Norbert (1988): Zur Interaktion, Themakonstitution und Gesprächsorganisation am Beispiel des therapeutischen Diskurses. Linguistische Berichte 113, 64–85.

Eggs, Frederike (2006): Die Grammatik von als und wie. Tübingen (Narr).

Ehlich, Konrad (1979): Verwendungen der Deixis beim sprachlichen Handeln. Linguistisch-philologische Untersuchungen zum hebräischen deiktischen System. Frankfurt/Main u.a. (Lang).

Ehlich, Konrad (1984): Eichendorffs ›aber‹. In: Peer, Willie van & Renkema, Jan (Hg.): Pragmatics and Stylistics. Leuven (Acco), S. 145–192.

Ehlich, Konrad (1986a): Funktional-pragmatische Kommunikationsanalyse – Ziele und Verfahren. In: Hartung, Wolfdietrich (Hg.): Untersuchungen zur Kommunikation – Ergebnisse und Perspektiven. Berlin (Akademie der Wissenschaften der DDR), S. 15–40.

Ehlich, Konrad (1986b): Interjektionen. Tübingen (Niemeyer).

Ehlich, Konrad (1993): Qualitäten des Quantitativen. Qualitäten des Qualitativen. Theoretische Überlegungen zu einer gängigen Unterscheidung im Wissenschaftsbetrieb. In: Timm, Johannes-Peter & Vollmer, Helmut J. (Hg.): Kontroversen in der Fremdsprachenforschung. Bochum (Brockmeyer), S. 201–222.

Ehlich, Konrad (1998): Funktionale Pragmatik - Terme, Themen und Methoden. Der Deutschunterricht in Japan 4, 4–24.

Ehlich, Konrad (2007): Sprache und sprachliches Handeln. 3 Bände. Berlin (de Gruyter).

Ehlich, Konrad & Rehbein, Jochen (1979): Erweiterte Halbinterpretative Arbeitstranskription (HIAT II). Linguistische Berichte 59, 51–75.

Ehmer, Oliver (2011): Imagination und Animation. Die Herstellung mentaler Räume durch animierte Rede. Berlin, New York (de Gruyter).

Ehmer, Oliver (2013): Veranschaulichungsverfahren im Gespräch. In: Birkner, Karin & Ehmer, Oliver (Hg.): Veranschaulichungsverfahren im Gespräch. Mannheim (Verl. für Gesprächsforschung), S. 2–17.

Eisenmann, Barbara (1995): Erzählen in der Therapie. Eine Untersuchung aus handlungstheoretischer und psychoanalytischer Perspektive. Opladen (Westdt. Verl.).

Flader, Dieter & Giesecke, Michael (1980): Erzählen im psychoanalytischen Erstinterview - eine Fallstudie. In: Ehlich, Konrad (Hg.): Erzählen im Alltag. Frankfurt/Main (Suhrkamp), S. 209–262.

Fonagy, Peter; Gergely, György; Jurist, Elliot & Target, Mary (2004): Affect regulation, mentalization, and the development of the self. London (Karnac Books).

Gebel, Sigrid (1987): Zur Gesprächsorganisation triadischer Kommunikation in Therapiegesprächen. In: Stitz, Sabine; Speck, Agnes & Gessinger, Joachim (Hg.): Therapiegespräche. Bremen (Red. OBST), S. 79–94.

Gebel, Sigrid & Speck, Agnes (1991): "Ich stell's Ihnen eigentlich ganz frei worüber Sie sprechen möchten". Untersuchung der Eröffnung von Therapiegesprächen. In: Flader, Dieter (Hg.): Verbale Interaktion. Studien zur Empirie und Methodologie der Pragmatik. Stuttgart (Metzler), S. 9–26.

Höhle, Barbara (Hg.) (2012): Psycholinguistik. 2., unveränd. Aufl. Berlin (Akad.-Verl.).

Kallmeyer, Werner; Klein, Wolfgang; Meyer-Hermann, Reinhard; Netzer, Klaus & Siebert, Hans-Jürgen (1974): Lektürekolleg zur Textlinguistik I. Frankfurt/Main (Athenäum).

Knobloch, Clemens (1994): Sprache und Sprechtätigkeit. Sprachpsychologische Konzepte. Tübingen (Niemeyer).

Knobloch, Clemens (1999): Kategorisierung, grammatisch und mental. In: Redder, Angelika & Rehbein, Jochen (Hg.): Grammatik und mentale Prozesse. Tübingen (Stauffenburg), S. 31–48.

Konerding, Klaus-Peter (1993): Frames und lexikalisches Bedeutungswissen. Untersuchungen zur linguistischen Grundlegung einer Frametheorie und zu ihrer Anwendung in der Lexikographie. Tübingen (Niemeyer).

Lakoff, George (1987): Women, fire, and dangerous things. What categories reveal about the mind. Chicago (Chicago Press).

Lakoff, George (2004): Don't think of an elephant! Know your values and frame the debate: The essential guide for progressives. White River Junction (Chelsea Green).

Lakoff, George (2014): The all new don't think of an elephant! Know your values and frame the debate. White River Junction (Chelsea Green).

Lakoff, George & Johnson, Mark (1980): Metaphors we live by. Chicago (Univ. of Chicago Press).

Lenk, Kurt (1984): Nachwort. In: Lenk, Kurt (Hg.): Ideologiekritik und Wissenssoziologie. 9. Aufl. Frankfurt/Main (Campus), S. 342–356.

Peräkylä, Anssi (2005): Patients' responses to interpretations: A dialogue between conversation analysis and psychoanalytic theory. Communication & Medicine 2 (2), 163–176.

Peräkylä, Anssi (2008): Conversation analysis and psychoanalysis: Interpretation, affect and intersubjectivity. In: Peräkylä, Anssi; Antaki, Charles; Vehviläinen, Sanna & Leudar, Ivan (Hg.): Conversation analysis and psychotherapy. Cambridge (Cambridge University Press), S. 100–119.

Peräkylä, Anssi (2013): Conversation analysis in psychotherapy. In: Sidnell, Jack & Stivers, Tanya (Hg.): The handbook of conversation analysis. Oxford (Wiley-Blackwell), S. 551–574.

Peräkylä, Anssi; Antaki, Charles; Vehviläinen, Sanna & Leudar, Ivan (Hg.) (2008): Conversation analysis and psychotherapy. Cambridge (Cambridge University Press).

Redder, Angelika (1990): Grammatiktheorie und sprachliches Handeln: "denn" und "da". Tübingen: (Niemeyer).

Redder, Angelika (2008): Functional Pragmatics. In: Antos, Gerd; Ventola, Eija; Weber, Tilo & Knapp, Karlfried (Hg.): Handbook of interpersonal communication. Berlin (de Gruyter), S. 133–178.

Rehbein, Jochen (1977): Komplexes Handeln. Elemente zur Handlungstheorie der Sprache. Stuttgart (Metzler).

Rehbein, Jochen (1994): Theorien, sprachwissenschaftlich betrachtet. In: Brünner, Gisela & Gräfen, Gabriele (Hg.): Texte und Diskurse. Methoden und Forschungsergebnisse der funktionalen Pragmatik. Opladen (Westdt. Verl.), S. 25–67.

Rehbein, Jochen & Kameyama, Shinichi (2004): Pragmatik. In: Ammon, Ulrich; Dittmar, Norbert; Mattheier, Klaus & Trudgill, Peter (Hg.): Sociolinguistics / Soziolinguistik. An International Handbook of the Science of Language and Society. 2nd completely revised and extended edition. 3 Teilbände. Berlin, New York (de Gruyter), Tb. 1, 556–588.

Rehbein, Jochen; Schmidt, Thomas; Meyer, Bernd; Watzke, Franzika & Herkenrath, Annette (2004): Handbuch für das computergestützte Transkribieren nach HIAT. Hamburg (Sonderforschungsbereich 538).

Rickheit, Gert; Sichelschmidt, Lorenz & Strohner, Hans (2002): Psycholinguistik. Tübingen (Stauffenburg).

Ritchie, L. David (2006): Context and connection in metaphor. Basingstoke, New York (Palgrave Macmillan).

Scarvaglieri, Claudio (2011): Sprache als Symptom, Sprache als Arznei. Die linguistische Erforschung von Psychotherapie. Psychotherapie & Sozialwissenschaft 13 (1), 37–58.

Scarvaglieri, Claudio (2013): ›Nichts anderes als ein Austausch von Worten‹. Sprachliches Handeln in der Psychotherapie. Berlin, Boston (de Gruyter).

Scarvaglieri, Claudio (im Druck): Beraten und Psychotherapie: Zur Differenzierung zweier Formate helfenden Handelns. In: Pick, Ina (Hg.): Beraten ist Sprechen. Eine linguistische Typologie zu Beratungsgesprächen in verschiedenen Handlungsfeldern. Frankfurt/Main (Lang).

Schmitt, Rudolf (2004): Diskussion ist Krieg, Liebe ist eine Reise, und die qualitative Forschung braucht eine Brille. Rezensionsaufsatz: George Lakoff & Mark Johnson (2003). Leben in Metaphern. Konstruktion und Gebrauch von Sprachbildern (Dritte Auflage). Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 5 (2). http://www.qualitative-research.net/fqs-texte/2-04/2-04review-schmitt-d.htm (Stand: 28.09.2015).

Speck, Agnes (1990): Zur Themenentwicklung im Therapiegespräch. In: Ehlich, Konrad; Koerfer, Armin; Redder, Angelika & Weingarten, Rüdiger (Hg.): Medizinische und therapeutische Kommunikation. Diskursanalytische Untersuchungen. Opladen (Westdt. Verl.), S. 198–209.

Streeck, Sabine (1989): Die Fokussierung in Kurzzeittherapien. Eine konversationsanalytische Studie. Opladen (Westdt. Verl.).

Strotzka, Hans (1975): Was ist Psychotherapie? In: Strotzka, Hans (Hg.): Psychotherapie. Grundlagen, Verfahren, Indikationen. München (Urban & Schwarzenberg), S. 3–36.

Tay, Dennis (2013): Metaphor in psychotherapy. A descriptive and prescriptive analysis. Amsterdam (Benjamins).

Taylor, Charles (1989): Sources of the self. The making of the modern identity. Cambridge: (Harvard University Press).

Vehviläinen, Sanna (2008): Identifying and managing resistance in psychoanalytic interaction. In: Peräkylä, Anssi; Antaki, Charles; Vehviläinen, Sanna & Leudar, Ivan (Hg.): Conversation analysis and psychotherapy. Cambridge (Cambridge University Press), S. 120–138.

Vygotskij, Lev Semënovič (1987): Ausgewählte Schriften. Arbeiten zur psychischen Entwicklung der Persönlichkeit. Band 2. Köln (Pahl-Rugenstein).

Weingarten, Rüdiger (1990): Reformulierungen in der Gesprächspsychotherapie. In: Ehlich, Konrad; Koerfer, Armin; Redder, Angelika & Weingarten, Rüdiger (Hg.): Medizinische und therapeutische Kommunikation. Diskursanalytische Untersuchungen. Opladen (Westdt. Verl.), S. 228–240.

Wodak, Ruth (1981): Das Wort in der Gruppe. Linguistische Studien zur therapeutischen Kommunikation. Wien (Verl. d. Akad.).

Wolff, Stephan (1994): Innovative Strategien qualitativer Sozialforschung im Bereich der Psychotherapie. In: Buchholz, Michael B & Streeck, Ulrich (Hg.): Heilen, Forschen, Interaktion. Psychotherapie und qualitative Sozialforschung. Opladen (Westdt. Verl.), S. 39–65.

Ziem, Alexander (2008): Frames und sprachliches Wissen. Kognitive Aspekte der semantischen Kompetenz. Berlin: (de Gruyter).

Endnoten:

- [1]

-

Ich danke Claudia Di Maio sowie zwei Gutachtern für hilfreiche Kommentare zu diesem Artikel.

- [2]

-

In Scarvaglieri (2013: Kap. 4, 9) wurde ein handlungstheoretisches Verständnis von Heilung entwickelt, das auch diesem Beitrag zugrundeliegt. Wie dort gezeigt werden konnte, ist Heilung aus handlungstheoretischer Perspektive als Re-Integration in Handlungswege zu verstehen, die gesellschaftlich als ›normal‹ – in der vollen Ambivalenz dieses Begriffs – akzeptiert werden. Diese Reintegration ist in pluralen Gesellschaften keineswegs mit einer Ein- oder Unterordnung in hegemoniale Wissens- oder Diskursstrukturen gleichzusetzen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass »moderne Gesellschaften« (im Sinne von Lenk 1984, s. auch Taylor 1989) eine Reihe unterschiedlicher Handlungswege und -weisen akzeptieren, gerade auch solche, die sich ihrem Selbstverständnis nach der jeweils als hegemonial wahrgenommenen Position entgegenstellen. Gleichzeitig werden in wohl allen Gesellschaften bestimmte Handlungsformen nicht akzeptiert, einige davon als ›krank‹ o.ä. zur Grundlage institutionalisierter Bearbeitung gemacht.

- [3]

-

Aus linguistischer Perspektive hat u.a. Ehlich (1993) diesen Kriterienkatalog kommentiert. Er führt die Tendenz zur »Mathematisierung« (S. 206) von Wissenschaft darauf zurück, dass die Physik als »das Vorbild für die neuzeitliche Wissenschaftsentwicklung« (S. 205; Hervorh. i. O.) genommen worden sei, und spricht von einer »Physikalisierung der Wissenschaftstheorie« (S. 206), die u.a. dazu führe, dass »Wissenschaftlichkeit selbst problematisch« werde, »wenn Mathematisierung nicht gewonnen wird« (ebd.). Ehlich diskutiert den sozialwissenschaftlichen Forschungsprozess modellhaft und kritisiert u.a., dass quantitative Verfahren einzelne Methoden zwar intensivst reflektierten, vorgefundene »kategoriale Raster« (S. 209) über die Wirklichkeit aber unreflektiert aus dem alltäglichen Wissen übernähmen. Diese unreflektierten Alltagsbegriffe bestimmten jedoch u.a. Untersuchungsaufbau, Fragestellung und Interpretation der Daten (ebd.). Da die fraglichen quantifizierenden Verfahren auf diese Weise einer Auseinandersetzung mit der konkreten Wirklichkeit bzw. dem eigenen Wissen darüber auswichen, komme es zu einer Verfestigung überkommener Vorstellungen über den Gegenstand (S. 216) und zur Reduktion der vielfältigen Qualitäten des untersuchten Objekts auf eine einzige, seine »Zählbarkeit« (S. 215).

- [4]

-

»Die Symbolisierung bedeutet, daß Wörter für solche Elemente, Komplexe und Bereiche der Wirklichkeit stehen können, die nicht zu dem Wahrnehmungsausschnitt der Wirklichkeit, in dem sich die Aktanten augenblicklich bewegen, rechnen. Entscheidend ist, daß die Symbolisierung auch Handlungen und ganze Handlungswege übermittelt und Klassifikationen von Handlungen vorgenommen werden können; daß von den Mitgliedern des Kollektivs über vergangene und zukünftige Handlungen gesprochen werden kann und damit die Wirklichkeit kollektiv verfügbar gemacht werden kann« (Rehbein 1977, S. 109).

- [5]

-

Frederike Eggs etwa stellt heraus, dass Ausdrücke wie »Tischbein« oder »Buchrücken« »schlicht und einfach zur Sprache gehörende Wörter« sind, »denen sprachgeschichtlich eine metaphorische Übertragung zugrunde liegt« (2006, S. 63), die aber gegenwärtig nicht metaphorisch (im Sinne einer Übertragung eines Gegenstandsbereichs auf einen anderen) genutzt werden. Vielmehr liegt die Charakteristik dieser Ausdrücke darin, »dass sie eine lexikalische Lücke füllen, d.h. in diesem Fall ist der aus einer metaphorischen Übertragung entstandene Ausdruck die einzige Möglichkeit einer Sprache, um einen bestimmten Gegenstand zu bezeichnen« (S. 62) und damit überhaupt kommunikativ verfügbar zu machen. Der Tendenz dieser Forschungsrichtung, nahezu jeden Ausdruck und jede Verwendung eines Ausdrucks zur Metapher zu erklären und damit metaphernanalytisch verwertbar zu machen, ist also entgegenzutreten, denn die genannten Ausdrücke und ähnliche »Exmetaphern« (Kallmeyer et al. 1974, S. 176) »sind im Grunde genommen keine Metaphern mehr« (Eggs 2006, S. 63).

- [6]

-

Der Autor dieses Textes war an den Therapien nicht beteiligt.

- [7]

-

Da es in diesem Auszug zu einer Reihe von Überlappungen kommt, wird dieses Transkript nicht in Zeilenschreibweise, sondern in Partiturform wiedergegeben (Ehlich/Rehbein 1979, Rehbein et al. 2004). Die Äußerungen von TH und PA sind, wie Stimmen in einer Musikpartitur, so angeordnet, dass unmittelbar erkennbar wird, was in welcher Reihenfolge gesagt wurde: was links steht, wird zuerst gesprochen, darauf folgen die rechts davon stehen Ausdrücke; Ausdrücke oder Laute auf gleicher Höhe werden gleichzeitig gesprochen (z.B. »Ja« und »An-« in Partiturfläche fünf).

- [8]

-

Bereits Lakoff/Johnson (1980, S. 14–19) haben darauf hingewiesen, dass in vielen Kulturen »oben« oder »hoch« metaphorisch für »gut« bzw. »viel« verwendet wird, »unten« oder »tief, niedrig« für »schlecht« oder »wenig«.

- [9]

-

Hier wird offensichtlich ein grob vereinfachendes Modell von ›Heilung durch Einsicht‹ entworfen. Vorausgesetzt ist dabei, dass Heilung nicht allein in Bewusstmachen besteht, sondern auch im Adaptieren und Durcharbeiten der Erkenntnis im therapeutischen Prozess und im letztendlichen Sich-Aneignen und handlungsmäßigen Umsetzen durch den Patienten oder die Patientin (s. genauer Scarvaglieri 2013, S. 278f.). Dieser Prozess der »Nachgeschichte« einer Intervention kann hier nicht detailliert beschrieben werden, es soll jedoch auf mögliche Ausgangspunkte eines solchen Wandlungsprozesses hingewiesen werden.

Anhang: Transkriptionskonventionen (s. auch Rehbein et al. 2004)

Anhang: Transkriptionskonventionen (s. auch Rehbein et al. 2004)