Prozesstheorie am Einzelfall prüfen? Ein hermeneutisches Verfahren auf der Basis quantitativer Daten

Zusammenfassung

Einzelfallforschung ist ein geeignetes Mittel, um zu untersuchen, wie Psychotherapie wirkt. Dazu existieren bereits viele Theorien. Diese Veränderungstheorien müssen jedoch geprüft werden. Ein rein quantitatives Design kann dies im Einzelfall aus verschiedenen Gründen eher nicht leisten. Qualitative Methoden sind grundsätzlich geeigneter. Allerdings ist die Prüfung einer Theorie ein deduktiv-nomologisches Forschungsziel, was üblicherweise als unvereinbar mit qualitativer Methodik angesehen wird. Um die Prüfung einer Theorie als deduktiv-nomologisches Forschungsziel mit qualitativer Methodik am Einzelfall rechtfertigen zu können, wird in der vorliegenden Arbeit darum eine Methodologie vorgeschlagen, welche die übliche Zuordnung auf den Kopf stellt: Eine deduktive Fragestellung wird mit Mitteln der Abduktion beantwortet. Dieser Akt der Interpretation zur Theorieprüfung wird mit einer neuen hermeneutischen Methode systematisch umgesetzt. Diese qualitative Methode bedient sich einer breiten quantitativen Datenbasis, die in diesem Paradigma induktive Funktion übernimmt.

Schüsselwörter: Psychotherapie, Prozessforschung, Veränderungsprozesse, Methodologie, Theorieprüfung, Einzelfallstudie

Keywords: psychotherapy, process research, change processes, methodology, theory test, case study

Summary

Single case research is an appropriate way to investigate how psychotherapy works. Many corresponding theories already exist. However, this process theories must be tested. For various reasons, a purely quantitative design would not be sufficient in individual cases. Qualitative methods are generally more appropriate. Testing a theory, however, is a deductive-nomological research objective, which is usually regarded as incompatible with qualitative methods. In order to justify the testing of a theory as a deductive-nomological research objective with qualitative methods in a single case, the present study proposes a methodology, which turns the usual relation around: A deductive question is answered by an abduction. This act of interpretation for the theory test is implemented systematically with a new hermeneutic method. This qualitative method uses a broad quantitative data base as inductive part.

Schüsselwörter: Psychotherapie, Prozessforschung, Veränderungsprozesse, Methodologie, Theorieprüfung, Einzelfallstudie

Keywords: psychotherapy, process research, change processes, methodology, theory test, case study

1. Problem

Die traditionelle Psychotherapieforschung steckt in einer Sackgasse (Wampold 2001). Die Motivation, im Sinne einer evidence-based medicine mit medikamentösen Behandlungsansätzen gleich zu ziehen und für Kostenträger nachzuweisen, dass auch psychotherapeutische Behandlung wirksam ist, hat eine Forschungslandschaft geschaffen, die in den letzten Jahrzehnten klar zeigen konnte, dass sich die Psychotherapie in Sachen Wirksamkeit nicht verstecken muss (für die Paartherapie z.B. Shadish/Baldwin 2003; Snyder/Castellani/Whisman 2006). Andererseits hat sich dadurch eine Forschungsmethode als neuer Gold-Standard etabliert, die schwerwiegende Nachteile mit sich bringt: Im klassischen Experiment, mit randomisierter Zuteilung von Patienten zu Behandlungs- und Kontrollgruppe, dann einer Messung vor und nach dem Behandlungszeitraum (und, wenn es hoch kommt, noch eine Katamnese in einigen Monaten Abstand), lässt sich für bestimmte, eng definierte Bedingungen nachweisen, dass eine Behandlung wirkt. Wie sie wirkt, bleibt hingegen vollständig im Dunkeln. Um etwas mehr über den Veränderungsprozess herauszufinden, wurde die experimentelle Methode abgewandelt und um Dismantling und Add-on-Studien (aktuelle Meta-Analyse dazu von Bell/Marcus/Goodlad 2013) ergänzt. Bei Dismantling-Studien wird das Ergebnis einer Gruppe, die eine manualgetreue Therapie erhalten hat, mit einer anderen Gruppe verglichen, bei der genau eine bestimmte Intervention der Therapie unter Beibehaltung aller anderen Interventionen weggelassen wurde. Bei Add-on-Studien wird im Gegensatz dazu eine bestimmte Intervention hinzugefügt. Beide Methoden dienen dem Zweck, die kausale Rolle einer einzelnen Intervention abschätzen zu können. Betrachtet man die Komplexität des Geschehens während einer Psychotherapie, so gleichen diese beiden Methoden einem mühseligen Stochern im Heuhaufen auf der Suche nach einer Nadel. Um dieser Komplexität gerecht zu werden und den ablaufenden Veränderungsprozessen überhaupt auf die Spur kommen zu können, müssen wesentlich mehr Bestandteile des Prozesses als nur der Zustand vorher und nachher ins Visier genommen werden. Etabliert ist mittlerweile der Ansatz, nach gemeinsamen Wirkfaktoren über unterschiedliche Therapiemodelle hinweg zu suchen (Wampold 2001). Aber auch diese bilden die Komplexität eines Therapiegeschehens nicht ab. Außerdem ist es ein Unterfangen von fragwürdiger Nützlichkeit, den therapeutischen Prozess varianzanalytisch in einzelne Bestandteile zu zerlegen (Kriz 2014). Deswegen wird in jüngerer Zeit der Ruf nach Prozessforschung in der Psychotherapie lauter (siehe z.B. Hayes/Laurenceau/Feldman/Strauss/Cardaciotto 2007). Ein neuer Standard, wie diese Form von Forschung zu bewerkstelligen ist, ist noch nicht in Sicht. Sowohl qualitative als auch quantitative Ansätze sind darunter (Lutz/Hill 2009), die allerdings nur gelegentlich kombiniert werden (z.B. Elliott 2002). Wegen ihrer Möglichkeiten, den Veränderungsprozessen innerhalb von Psychotherapie gerecht werden zu können, gewinnt die Forschung am Einzelfall, die viele Jahre lang ein Nischendasein fristen musste, wieder an Ansehen. Beispielhaft hierfür ist hier die Gründung des Journals Pragmatic Case Studies in Psychotherapy (Fishman 2005). Ein Therapieprozess ist ein äußerst komplexes Geschehen. Möchte man die Ganzheit dieses Prozesses wenigstens näherungsweise erhalten, so muss man sehr viel verschiedenartige Information pro Fall berücksichtigen und in die Analyse einfließen lassen. Diese Komplexität ist schon aus praktischen Gründen nur zu bewältigen, wenn man sich bei der Fallzahl drastisch beschränkt. Vielen Mixed-Methods-Ansätzen in der Psychotherapieprozessforschung fehlt allerdings ein konsistenter methodologischer Überbau, obwohl bereits entsprechende Ansätze existieren. Zum Nachweis von therapeutischer Wirksamkeit am Einzelfall hat z.B. Kiene (2001; Kiene/Hamre/Kienle 2004) die gestaltpsychologische Forschung zur Wahrnehmung von Kausalität reaktiviert und für die Therapieforschung als »cognition-based medicine« nutzbar gemacht. Durch das Erkennen von Kausalgestalten könne seiner Meinung nach eine überzeugende Verbindung von therapeutischer Ursache und Wirkung sichtbar gemacht werden. Gerade wenn das Erkennen einer solchen Kausalgestalt aber schwer fällt, weil der zu prüfende Veränderungsprozess z.B. nicht von einer einzelnen, klar isolierbaren therapeutischen Intervention angestoßen wird, wie es z.B. für ein systemisches Verständnis von Therapie als Anregung kennzeichnend ist, ist eine weitere Elaboration der Methode des Erkennens eines kausalen Zusammenhangs zwischen therapeutischer Intervention, hypothetischem Veränderungsprozess auf Klientenseite und Therapieergebnis nötig. Die vorliegende Arbeit möchte hierfür einen Beitrag leisten. Für die Sozialwissenschaften hat Kelle (2008) eine Methodologie geliefert, die für die Art von Psychotherapieforschung, die hier im Fokus steht, eine interessante Perspektive liefert, aber einer Abwandlung bedarf.

2. Ziel

Dieser Artikel soll zweierlei leisten: Eine Methodologie wird vorgeschlagen, die der qualitativen Methode eine unverzichtbare Rolle im Erkenntnisprozess zuweist, der von sinnvoll integrierten quantitativen Methoden unterstützt wird. Diese Methodologie wird dann auf das Feld der Psychotherapieforschung angewandt und eine Methode entwickelt, wie man am Einzelfall mittels eines hermeneutischen Verfahrens eine Prozesstheorie prüfen kann. Das Wörtchen »prüfen« mag dem ein oder anderen qualitativ sozialisierten Leser übel aufstoßen. Diese Leser möchte ich um einen kleinen Vertrauensvorschuss bitten. Ich hoffe, dass es sich auch oder gerade für Sie lohnen wird, meinen Gedanken für einen Moment zu folgen. Lassen Sie uns darum genau hier ansetzen: In der methodologischen Tradition werden qualitative Methoden gerne einem Entdeckungszusammenhang zugeordnet, wohingegen quantitative Methoden in einem Prüfzusammenhang stehen sollen. Induktives, idiosynkratisches, qualitatives Vorgehen wird einem Deduktiv-nomologischen, nomothetischen und quantitativen Vorgehen gegenüber gestellt. Gegen diese Einordnung ist – zu Recht – Protest geäußert worden. Przyborski und Wohlrab-Sahr (2014, S. 32) sehen eine »Gemeinsamkeit von quantitativer und qualitativer Methodologie« im »systematischen Vergleich«, der der »Möglichkeit des theoretischen Schließens« zugrunde liegt. Der Unterschied liegt dann nur noch in der Methode: Die Inferenzstatistik arbeite mit Durchschnittstypen, qualitative Methodik mit Idealtypen. Trotzdem hat sich die Verknüpfung von induktivem Forschungsziel und qualitativer Methode und deduktivem Vorgehen und quantitativer Methode in den jeweiligen Fachkulturen festgesetzt. Sie ist zu einer Norm geworden. Diese häufige Kombination ist aber nicht zwangsläufig. Im Gegenteil, wenn diese Zuordnung verabsolutiert wird, wird manche Erkenntnis verhindert.

Darum soll nun gezeigt werden, warum es für die Psychotherapieforschung dringend erforderlich ist, diese Zuordnung aufzubrechen. Dazu wird zuerst geschildert, welche Auswirkungen die genannte Norm hat, um dann zu argumentieren, warum es notwendig ist, Theorien, die Aussagen darüber treffen, wie Psychotherapie wirkt, prüfen zu können. Dieser Forschungsgegenstand macht aber eine Methodologie erforderlich, die den dazu passenden Rahmen liefert. Die zentrale Idee dieser Methodologie ist, dass eine Theorieprüfung am Einzelfall durch hypothetisches Schlussfolgern innerhalb einer deduktiven Zielsetzung erfolgen kann, dieses aber durch einen systematischen Interpretationsprozess abgesichert werden muss. Diese Kombination von deduktivem Ziel, qualitativer Methode und Einzelfall macht es notwendig, über Möglichkeiten der Generalisierung nachzudenken. Der Strukturbegriff ermöglicht hier unter bestimmten Bedingungen eine Form von Generalisierung. Anschließend wird ein konkretes hermeneutisches Verfahren vorgestellt und diskutiert, das die genannte Systematisierung des hypothetischen Schlussfolgerns leistet.

3. Bisherige, problematische Praxis

Um dieser methodologischen Norm gerecht zu werden, ignorieren beide Forschungstraditionen ihre jeweils blinden Flecken. Quantitative Forschung muss sehr wohl induktiv vorgehen, wenn sie z.B. umfangreiche Korrelationstabellen interpretiert. Um solcher Art entstandene Ergebnisse veröffentlichen zu können, müssen diese allerdings so dargestellt werden, als wären sie deduktiv entstanden. Es wird eine Theorie gesucht oder konstruiert, die diese Befunde erklärt. Ein induktiv entstandener Befund wird interpretiert und deduktiv inszeniert. Auch in qualitativen Arbeiten wird nicht immer erläutert, welche gegenstandsbezogenen, vorab existierenden Kategorien oder andere Bausteine, die einer Beobachtung Sinn zuweisen können, dem Interpretationsprozess zugrunde liegen. Dafür wird die Metatheorie, vor deren Hintergrund man die Methoden auswählt und interpretiert, meist klarer expliziert als in quantitativer Forschung (zur Unterscheidung von gegenstandbezogenen Theorien und Metatheorien siehe Przyborski/Wohlrab-Sahr 2014). Man verfolgt auf Ebene des Gegenstandes also ein induktives Vorgehen, manchmal ohne dessen deduktive Seite ausreichend zu beleuchten. Beiderlei Vorgehen wird natürlich – zu Recht – von der jeweiligen Tradition als unwissenschaftlich gebrandmarkt und deswegen verschleiert. Bei genauer Betrachtung ist Forschung notwendig immer sowohl induktiv als auch deduktiv. Schon der hermeneutische Zirkel bzw. die hermeneutische Spirale als Klassiker der qualitativen Methodologie (Mayring 19961996) beinhaltet diesen Gedanken. Der Gegenstand der Psychotherapieforschung macht eine explizite Kombination beider Perspektiven besonders notwendig. Der hier vorgeschlagene Ansatz ist sicher nicht der erste Versuch von Psychotherapieforschung, bei dem qualitative und quantitative, induktive und deduktive Verfahren miteinander kombiniert werden. Eine der ersten großen Forschungsprojekte zu Psychotherapie (Rogers/Dymond 1969) hat dies bereits Anfang der 1950er Jahre vorgeführt. Darum sei hier nochmals deutlich gemacht: Der neuartige Aspekt der vorliegenden Arbeit ist nicht die Kombination von induktiven und deduktiven, qualitativen und quantitativen Elementen an sich, sondern die Umkehrung dieser Zuordnung, wie sie im fünften Abschnitt beschrieben wird, zum Zwecke der Wirkprozessforschung.

4. Notwendigkeit von Prüfung

In der Psychotherapie existiert eine Vielzahl von zum Teil sehr detailreichen Theorien darüber, wie sich Klienten in der Therapie verändern. Auf Basis dieser Theorien werden Interventionen geplant und umgesetzt. Die Intervention der massierten Exposition in der Verhaltenstherapie basiert z.B. auf der Annahme, dass eine Habituation an den angstauslösenden Reiz ein entscheidender Mechanismus ist, der zu »Besserung« der Angstsymptomatik führt. Psychotherapieforschung, die Relevanz für die therapeutische Praxis haben will, muss auch genau diese Veränderungstheorien untersuchen können, da diese alle therapeutischen Interventionen begründen. Ein_e Verhaltenstherapeut_in führt die Exposition durch, weil man eine Habituation und darauf folgende Symptomreduktion erwartet. Wie ganz zu Beginn schon gezeigt wurde, ist Einzelfallforschung für die Prozessforschung das Mittel der Wahl. Mit der Untersuchung von Einzelfällen müssen also Veränderungstheorien geprüft werden. Das bedeutet aber, dass die Methodologie nun vor der Herausforderung steht, das vom Gegenstand geforderte Vorgehen auch begründen zu können.

5. Abduktion innerhalb der Deduktion macht qualitatives Vorgehen notwendig

Bisherige Prozessforschung, egal ob qualitativ oder quantitativ, hat meist eher explorativen Charakter. Wenn wir über Prüfung schon vorhandener Wirkprozess-Theorien sprechen, handelt es sich aber um ein deduktives Forschungsziel. Im herkömmlichen Experiment, in der Psychotherapieforschung als randomized controlled trial (RCT), ist das deduktiv-nomologische Modell noch relativ einfach umsetzbar: Eine allgemeine Aussage ermöglicht unter konkreten Antezedensbedingungen eine Prognose. Die allgemeine Aussage ist im Falle eines RCT z.B. »Verhaltenstherapie ist bei Patienten mit Angststörung wirksam«. Diese wird dann im Rahmen eines Experimentes, bei dem die konkreten Bedingungen kontrolliert werden (nur monomorbide Patienten, randomisierte Zuteilung zu Behandlungs- oder Kontrollgruppe, Kontrolle der manualgetreuen Durchführung der Therapie, usw.), getestet. Wenn die Prognose »Therapiegruppe hat weniger Angst als Kontrollgruppe« mit der Empirie übereinstimmt, dann gilt die allgemeine Aussage als bestätigt. Aber wo es im Wirksamkeitsexperiment noch einfach ist, Prognose mit Empirie zu vergleichen, so ist dies bei Prozesstheorien ungleich schwieriger. Hier ist nicht der Unterschied am Ende entscheidend, sondern die gesamte Prozessgestalt. Das ist entsprechend nicht nur eine Variable (z.B. Ausmaß an Angst), sondern es sind viele. Und sie haben alle auch noch eine zeitliche Dimension (z.B. 250 Tage, an denen das Ausmaß an Angst gemessen wird, statt nur einer einzigen Zahl, der Differenz zweier Mittelwerte). Deswegen ist hier der Vergleich von Prognose und Empirie analog zur Komplexität des Prozesses auch komplexer und damit schwieriger. Im Rahmen dieses Vergleiches müssen viele verschiedene Informationen berücksichtigt und bewertet werden. Dieser Vorgang ist Interpretation. Diese verleiht den Befunden erst Sinn. Und deswegen ist es so wichtig, die Bedeutungsgebung an dieser Stelle zu systematisieren. Bedeutungsgebung zu kontrollieren und transparent zu machen, das ist typische Aufgabe der qualitativen Methode (Mayring 1996). In üblichen quantitativ ausgerichteten Untersuchungen läuft das hingegen meist so ab: Am Ende einer quantitativen Untersuchung steht das empirische Ergebnis, z.B. ein Gruppenunterschied. Inferenzstatistik soll nun darüber entscheiden, ob dieser Unterschied groß genug ist, um sagen zu können, die Empirie stimme mit der Prognose überein. Ist der Effekt angesichts der Stichprobengröße groß genug, dann wird auf die jeweilige Population generalisiert und die allgemeine Aussage als zutreffend angesehen. Und genau dieser Rückschluss ist ein Akt der Interpretation. Den Student_innen wird noch beigebracht, im Diskussionsteil einer quantitativ-empirischen Arbeit verschiedene, aufgrund des Untersuchungsdesigns mögliche Alternativerklärungen des Ergebnisses (hier z.B. der Gruppenunterschied) gegeneinander abzuwägen. Das erfolgt dann in der späteren wissenschaftlichen Praxis meist nicht mehr in dieser Ausführlichkeit, sondern die Signifikanz des Ergebnisses reicht als Begründung aus. Und selbst wenn eine genauere Betrachtung des Designs stattfindet: Eine systematische Methode, wie dies zu erfolgen hat, gibt es hier nicht. Wenn nur ein einziger Befund, z.B. ein Mittelwertunterschied, zu interpretieren ist, mag das vielleicht noch halbwegs funktionieren. Wenn aber mehrere, nicht kohärente Ergebnisse zu interpretieren sind, dann wird es kompliziert und lässt sich meist nicht mehr leicht auf »Theorie trifft zu« und »Theorie trifft nicht zu« herunterbrechen.

Und genau dies ist in der Prozessforschung der Regelfall. Die Theorie dynamischer Systeme hat sehr klar herausgearbeitet, dass ein System, bei dem drei oder mehr Variablen miteinander interagieren, nichtlineares Verhalten erzeugt (vgl. z.B. Briggs/Peat 2006). Solche Systeme befinden sich oft in stabilen Zuständen, zu denen sie auch nach Irritationen von außen immer wieder zurückkehren (sog. Attraktoren). Andererseits kann möglicherweise schon ein kleiner Einfluss, der berühmte Schlag eines Schmetterlingsflügels, chaotisches Verhalten auslösen. Und mit genau solchen Systemen haben wir es in der Psychotherapie zu tun. Beispielsweise kann eine bestimmte Art sich selbst, die Welt und die Zukunft negativ zu bewerten (vgl. die kognitive Triade der Depression nach Beck 1967) als überstabiler Attraktor verstanden werden, der auch bei zwischenzeitlicher Symptomfreiheit als (Rückfall‑)Potenzial vorhanden bleiben kann (Dozois/Bieling/Patelis-Siotis/Hoar/Chudzik/McCabe/Westra 2009). Ein derart komplexer Prozess lässt sich für den Einzelfall nicht exakt vorhersagen. Das bedeutet aber nun methodologisch, dass wir aus der Theorie heraus ganz prinzipiell keine Prognose werden ableiten können, die den gleichen Detailliertheitsgrad wie unser empirischer Befund aufweist. Damit wird das oben schon genannte Problem, dass der Interpretationsprozess des empirischen Befundes komplex ist, auf eine grundsätzliche Ebene gehoben: Wir können einen Prozess nur auf relativ abstraktem Niveau vorhersagen und beobachten dagegen einen empirischen Prozess mit sehr viel mehr enthaltener Information. In diesem Moment verlassen wir das deduktiv-nomologische Schema nach Hempel und Oppenheim: Wir beobachten zuerst den empirischen Prozess im Detail und versuchen dann ex post zu prüfen, ob Antezedensbedingungen vorlagen, die nötig wären, damit unsere Theorie diesen empirischen Prozess abzubilden in der Lage ist. Wir starten dann nicht mehr bei der Theorie und definieren die Antezedensbedingungen, um dann erst das Phänomen zu beobachten, sondern starten beim Phänomen und suchen dann nach Antezedensbedingungen, die die Geltung unserer Theorie hier ermöglichen würden. Dieses Vorgehen hat Peirce (1976) erstmals ausgearbeitet, man nennt es hypothetisches Schlussfolgern oder Abduktion. Nach Peirce (1976, S. 232) setzt sich eine Deduktion folgendermaßen zusammen: Eine allgemeine Regel wie »Alle Bohnen aus diesem Sack sind weiß« findet in einem vorliegenden Fall Anwendung mit der Zusatzinformation »Diese Bohnen sind aus diesem Sack.« Daraus lässt sich dann, ohne die Farbe selbst zu beobachten, das Resultat ableiten: »Diese Bohnen sind weiß.« Im Gegensatz dazu die Abduktion: Sie startet ebenfalls mit einer allgemeinen Regel wie »Alle Bohnen aus diesem Sack sind weiß«, während gleichzeitig das Resultat »Diese Bohnen sind weiß« bereits bekannt ist. Daraus wird nun geschlossen, dass es sich beim Resultat um einen Anwendungsfall der allgemeinen Regel handelt, indem erklärt wird »Diese Bohnen sind aus diesem Sack.« Auf die Psychotherapie-Prozessforschung übertragen bedeutet dies: Eine allgemeine Theorie, wie sich die Veränderung in der Psychotherapie vollzieht, wird a priori formuliert. Dann wird der Veränderungsprozess während der Therapie beobachtet. Nun ist die entscheidende abduktive Forschungsfrage, ob es sich bei diesem empirischen Prozess um einen Anwendungsfall des theoretischen Prozesses handelt. Bei ganz genauer Betrachtung liegt auch bei klassisch deduktiver Vorgehensweise, z.B. im quantitativen Experiment, eine Abduktion vor: Hier ist nur der Erklärungsabstand zwischen Prognose und Empirie so gering, dass nicht mehr auffällt, dass auch hier von der vorliegenden Empirie abduktiv geschlossen werden muss. Das rückt allerdings dann ins Bewusstsein, wenn nicht die vorhergesagten Resultate erzielt wurden. Dann wird im Diskussionsteil dieser Studien meist ausführlicher darüber reflektiert, ob und inwiefern die Bedingungen des Experiments so gestaltet wurden, so dass die Resultate als (keine) Anwendungsfälle der allgemeinen Regel gelten können.

Im Gegensatz zu echter Deduktion ist Abduktion aber deutlich irrtumsanfälliger: Der Schluss auf die Theorie ist riskant, da leicht möglich auch zu einer anderen Theorie passende Antezedensbedingungen gefunden werden könnten. Wie wir später sehen werden, setzt die hier vorgestellte Methode genau an diesem Problem an. Eine qualitative Methode soll die systematische Durchführung dieser Abduktion sicherstellen. Den quantitativen Methoden, mit denen das Resultat erst erfasst wird, kommt dabei eher eine vorgelagerte induktive Rolle zu. Zur Unterscheidung von Induktion und Abduktion Peirce (1976, S. 240):

Durch Induktion schließen wir, daß Fakten, die beobachteten Fakten ähnlich sind, in nicht überprüften Fällen wahr sind. Durch Hypothese [Abduktion] schließen wir auf die Existenz eines Faktums, das ganz verschieden von etwas Beobachtetem ist, aus dem sich jedoch nach bekannten Gesetzen etwas Beobachtetes notwendig ergeben würde. Erstere ist das Schlussfolgern vom Partikulären auf das allgemeine Gesetz, letztere von der Wirkung auf die Ursache. Erstere klassifiziert, letztere erklärt.

Die im vorliegenden Modell vor allem quantitative Datenbasis bietet viele partikuläre Beobachtungen, von denen aus auf eine allgemeine Regel, die diese zu einer Kategorie zusammenfasst, geschlossen werden könnte. Aber der Schluss geht hier über die Art, von der die Daten sind, hinaus, versucht also nicht nur zu kategorisieren, sondern nimmt die Ursache hinter diesen Daten ins Visier. Es wird keine Prozesstheorie aus den Daten induktiv hergeleitet, sondern entschieden, ob die Daten einen Anwendungsfall des theoretischen Prozesses darstellen. Darum ist dieser Schluss abduktiv. Basiert dieser Schluss auf vielen verschiedenen einzelnen Beobachtungen, dann wird er glaubwürdiger. Die Steigerung der Glaubwürdigkeit ist der induktiven Kraft der Datenbasis durch die Vielzahl an Beobachtungen zuzuschreiben, nicht der Abduktion selbst. Insofern kommt der Datenbasis hier induktive Funktion zu, aber nicht, weil der Prozess selbst induktiv hergeleitet würde.

6. Struktur statt Gesetz ermöglicht bedeutsame Prognosen

Ein weiteres Problem eines deduktiven Forschungsansatzes in der Psychotherapieforschung ist die Frage, als wie allgemeingültig die zu prüfende allgemeine Aussage angesehen werden kann. Kelle (2008) argumentiert, dass es die Sozialwissenschaften für gewöhnlich nicht mit allgemein formulierbaren Gesetzen, sondern Strukturen begrenzter Reichweite zu tun haben. Möchte man eine Gesetzesaussage im Sinne einer simplen Wenn-Dann-Formulierung treffen, so müsse man zwangsläufig soweit abstrahieren, dass kein empirischer Gehalt mehr übrig bleibt. Um solche Aussagen dann überhaupt einer empirischen Prüfung zugänglich zu machen, müssen sie wieder »Fleisch ansetzen«, d.h. mit Brückenhypothesen angereichert werden, die sich aber eben nicht aus der allgemeinen Aussage selbst ableiten lassen. Er plädiert darum dafür, Aussagen über Strukturen zu treffen, deren Reichweite definiert und begrenzt ist. Wie steht es damit in der Psychotherapieforschung? Praktiker monieren schon lange, dass die RCT-Forschung für sie keine geeigneten Erkenntnisse erzeugt, da sie es meist nicht mit der Art von Patient zu tun haben, die unter die strengen Einschlusskriterien solcher kontrollierter Studien fallen. Als Einschlusskriterium fungiert meist die Zuordenbarkeit des individuellen Symptommusters zu einer einzigen Diagnosekategorie. Wirksamkeitsaussagen können dann nur auf genau jene Patientenpopulation generalisiert werden, die auch untersucht wurde. Der Sinngehalt dieser Wirksamkeitsaussage hängt damit davon ab, wie sinnvoll die entsprechende Kategorie in der Praxis anwendbar ist. Und das ist regelmäßig nicht möglich, da die Symptome einer Person oftmals nur in mehreren Kategorien erfasst werden können und auch weitere Bedingungen der Sinnübertragung nicht gewährleistet sind (Kriz 2014).

Ist das zwangsläufig nun auch bei der Prozessforschung so? Das kommt darauf an. Wenn sich die Prozesse aus Strukturen ableiten, für die Allgemeingültigkeit angenommen werden kann, weil sie alle Menschen gleichermaßen teilen, dann sollten diese Prozesse auch überall beobachtbar sein. Man könnte z.B. argumentieren, dass alle Menschen über ein Motivationssystem verfügen, das dem ultimaten Zweck dient, sie vor Gefahren zu bewahren (»Furcht«). Dieses System muss außerdem lernfähig sein. Daraus könnte ich folgern, dass jeder Mensch Furcht als Reaktion auf einen Reiz entwickelt, nachdem er einmal den Reiz mit der Bewertung »Gefahr« gekoppelt hat. Das heißt genauer: Die bereits vorhandene Deutungsstruktur zur Gefahrenbewertung wird so ergänzt, dass diese Struktur nun auch auf diesen neuen Reiz hin das Signal »Furcht« sendet. Die Zusammenarbeit beider Mechanismen, der Bewertung bestimmter Reize als Gefahr und der Möglichkeit klassischer Konditionierung zur Veränderung dieser Bewertungsstruktur, erzeugt eine Dynamik, also ein sich in der Zeit vollziehenden Prozess. Bestätigt sich diese Mini-Prozess-Theorie für einen Menschen, kann ich ableiten, dass der Prozess für alle Menschen gilt, wenn meine Aussagen zur grundsätzlichen menschlichen Struktur (hier: lernfähiges Furchtsystem) zutreffend sind. Wenn sich die Prozesse aus einer speziellen Struktur, die nur eine bestimmte Population teilt, herleiten, dann gelten Prüfungen entsprechend nur für diese Population. Ich behaupte, dass gerade die Psychologie meist Strukturen von durchaus allgemeiner Bedeutung erforschen möchte. Die Reichweite ist hier gegenüber typisch soziologischen Ansätzen erhöht und bezieht sich oft auf alle Menschen (allgemeine Psychologie) oder alle Menschen mit definierten Abweichungen von einer irgendwie gearteten Norm (klinische Psychologie), die sich aber wiederum als Reaktion einer allgemeinen Struktur auf bestimmte Umstände erklären lassen müssen. Schließlich entwickeln sich psychische Symptome nicht ohne Grund, quasi aus der Luft heraus, sondern haben Ursachen. Solche Strukturen sind allerdings etwas grundsätzlich anderes als simple Gesetzesaussagen: Sie reduzieren die Komplexität der Ursache-Wirkungsbeziehungen nicht auf den Zusammenhang zweier Variablen, weswegen statt Wenn-Dann-Sätzen komplexe Schaltbilder oder ähnliches zur schematischen Beschreibung notwendig wären (vgl. z.B. Bischof 1998).

In der Einzelfall-Psychotherapie-Prozessforschung treffe ich zuallererst nur eine Aussage über diesen einen Fall. Ob ein bestimmter Prozess wie theoretisch vorhergesagt abgelaufen ist, kann man untersuchen. Wenn man den Prozess allerdings hier nicht finden sollte, dann hieße das nicht zwangsläufig, dass es ihn nicht gäbe. Grundsätzlich könnte der Prozess in einer anderen Therapie ja wie vorhergesagt auftreten. Um Existenzhypothesen dieser Art zu verifizieren, müsste man bekanntermaßen alle Schwäne dieser Welt untersuchen, um sicher zu gehen, dass nicht ein einziger schwarzer Schwan darunter ist. Das ändert sich aber, sobald man die Zusatzannahme trifft, dass alle Menschen einer bestimmten Population eine bestimmte psychische Struktur teilen. Mit dieser Zusatzannahme kann man auch argumentieren, dass sich dieser Prozess auch in anderen Therapieverläufen wieder finden müsste. Das gilt aber nur, sofern man zusätzlich argumentieren konnte, dass der Prozess auf die Struktur der Klienten zurückgeht und nicht auf Therapeutenprozesse, die sich je nach Therapiemodell und Person unterscheiden werden. Das stellt auch Anforderungen an die Theorie: Annahmen über einen Prozess, den ein System durchläuft, müssen mit Annahmen über die Struktur der Elemente eines Systems verknüpft werden: Der Prozess muss sich logisch ohne weitere Zusatzannahmen aus diesen Strukturen ableiten lassen, um automatisch den Grad an Bestätigung beanspruchen zu können, den die als allgemeingültig angenommenen Strukturen aufweisen.

Die bisherige Argumentation soll hier nochmals zusammengefasst werden: Wir brauchen Prozessforschung. Einzelfallforschung bietet hier besondere Vorzüge. Diese muss aber Theorieprüfung ermöglichen. Damit das geht, muss die häufige Koppelung von qualitativen Verfahren für induktives Vorgehen und quantitativen Verfahren für deduktives Vorgehen aufgebrochen werden. Das liegt daran, dass eine einzelfallbasierte Prüfung im Detail abduktiv vorgeht, wobei die quantitativen Verfahren eine eher induktive Rolle einnehmen, wie in der Vorstellung der konkreten Methode noch sichtbar wird. Eine solche Prüfung am Einzelfall ermöglicht Generalisierung auf andere Fälle innerhalb der deduktiven Logik nur dann, wenn die postulierten Prozesse aus generalisierbaren Strukturen statt Gesetzen abgeleitet werden. Die konkrete Methode zur Prüfung von Veränderungstheorien mit einzelnen Psychotherapiefällen, auf die sich die vorangegangenen methodologischen Argumente beziehen und die nun vorgestellt wird, besteht entsprechend der Forschungslogik aus zwei Schritten: Zuerst wird der empirische Prozess mittels umfangreicher Beobachtungen und Messungen festgehalten. Dann werden diese Daten qualitativ analysiert.

7. Die konkrete Methode

7.1 Messdesign – Bereitstellung einer breiten Datenbasis

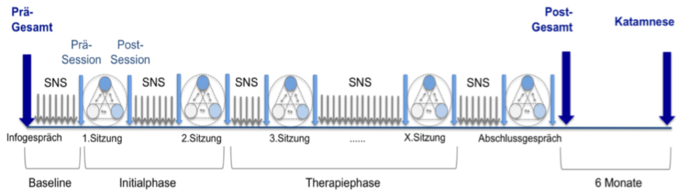

Um einen Einzelfall von Psychotherapie möglichst umfassend zu beschreiben, ist es sinnvoll, wenn wir uns nicht nur das Geschehen innerhalb der Therapiesitzungen ansehen, sondern auch die subjektive Sicht der Klienten einholen. Ulrich (2012) hat ein Design entwickelt, das eine Systematisierung dieser umfassenden quantitativen Datenerfassung rund um einen Einzelfall darstellt (siehe Abbildung 1). Auf vier verschiedenen zeitlichen Ebenen werden Messungen vorgenommen: Vor und nach der Therapie, vor und nach jeder Sitzung, am Abend jedes Tages auch zwischen den Sitzungen mittels Onlinefragebogen via Synergetic Navigation System (SNS, Schiepek & Eckert o.D.). Außerdem werden die Sitzungen selbst auf Video aufgezeichnet und anschließend transkribiert. Diese Form der Datenerhebung dient u.a. dem Zweck, alle Arten von Veränderungsprozessen abbilden zu können. Nach Doss (2006) können diese nach ihrer zeitlichen Ausdehnung unterschieden werden: Veränderungsmechanismen sind Prozesse über einen längeren Zeitraum der Therapie hinweg, die sich zwischen den Sitzungen im Alltag der Klienten entfalten. Klientenprozesse sind Prozesse, die die Klienten in den einzelnen Therapiesitzungen durchlaufen. Therapeutenprozesse schließlich sind diejenigen Prozesse und Handlungen, die die Therapeut_in während der Sitzungen durchläuft und unternimmt.

Abbildung 1: Systematisierung der umfassenden quantitativen Datenerfassung bei einem Einzelfall (nach Ulrich 2012)

Abbildung 1: Systematisierung der umfassenden quantitativen Datenerfassung bei einem Einzelfall (nach Ulrich 2012)Um den subjektiven Veränderungsprozess zu erfragen, kommt ein Bilanzinterview am Ende der Therapie zum Einsatz. Hier wird unter anderem die subjektive Prozessbeschreibung der Klienten als Retrospektive eingeholt. Man könnte sich zusätzlich oder stattdessen von den Klienten auch bedeutsame Momente oder ähnliches nach jeder einzelnen Sitzung schildern lassen (Elliott/Shapiro 1988). In der vorliegenden Arbeit wird dieser Weg nicht gewählt, da hier die Reaktivität sehr hoch ist, d.h. die ursprüngliche Therapieform durch die Forschung so stark verändert wird, dass sie eine ganz neue Art der Therapie geworden ist. Auch alle anderen zum Einsatz kommenden Verfahren sind reaktiv, aber vermutlich etwas weniger einflussstark. Außerdem ist fraglich, inwiefern von Klienten identifizierte bedeutsame Momente einzelner Sitzungen mit dem Veränderungsprozess als Ganzem in Verbindung stehen. Wird über eine vielleicht halbjährige Therapie hinweg immer wieder die subjektive Sicht eingeholt, hat eine Standardisierung zwei Vorteile: Erstens können große Datenmengen praktisch leichter bewältigt werden. Zweitens bieten die quantitativen Methoden hier einen interessanten Einblick, den ein klassisches Freitext-Tagebuch nicht bietet: Mit ihrer Hilfe lassen sich nichtlineare Muster in der Zeit identifizieren, die auch den Klienten selbst möglicherweise nicht bewusst sind. Darum beantworten die Klienten als tägliche Messung einen Fragebogen. Man hätte das Tagebuch auch zusätzlich führen lassen können, was für die Klienten aber mehr Aufwand bedeutet und deswegen leicht Compliance-Probleme erzeugt und dazu den Auswertungsaufwand enorm vergrößert hätte. Die quantitativen Verlaufsgestalten selbst wurden dann wiederum den Klienten nach Therapieende zur Deutung vorgelegt. Die Selbstbeurteilung der Klienten wird außerdem angereichert mit weiteren Fragebögen vor jeder Sitzung und vor und nach der ganzen Therapie, in denen die Klienten jeweils einen größeren Zeitraum beurteilen, ihr Erleben quasi selbst aggregieren. Um auch eine Bewertung der Sitzungsinhalte durch die Klienten vornehmen zu lassen, wird auch direkt nach der Sitzung die Sitzung selbst beurteilt.

Es könnte sein, dass der Prozess den KlientInnen nicht hinreichend bewusst wird, so dass darüber keine explizite Auskunft während der Therapie oder im Interview gegeben wird. Das hängt natürlich von der zu prüfenden Theorie ab, gilt aber vermutlich für viele Veränderungstheorien der Psychotherapietheorie. Die standardisierte Datenerhebung stellt gerade in diesen Fällen sicher, dass hinterher für die Theorieprüfung geeignetes Datenmaterial zur Verfügung steht.

7.2 Auswertungsstrategie – Hermeneutische Methode

Die Fragebogendaten der täglichen Messung eignen sich gut, um mit zeitreihenanalytischen Verfahren den Veränderungsprozess abstrahieren zu können. Recurrence Plots (Marwan/Romano/Thiel/Kurths 2007) und Komplexitäts-Resonanz-Diagramme (Schiepek 2009) als Methoden der nichtlinearen Zeitreihenanalyse sind hier besonders hervorzuheben. Die Fragebogendaten, die vor oder nach der Sitzung erhoben werden, sind aufgrund der meist geringen Anzahl an Messzeitpunkten und fehlender Äquidistanz derselben nicht für solche Verfahren geeignet. Hier bleibt im Einzelfall nur die deskriptive, grafische Beschreibung. Gleiches gilt für Ergebnisse von Kodierverfahren, mit denen die Sitzungsinhalte analysiert werden können. Deren Variablen können dann auf Sitzungsebene aggregiert werden und wie Fragebogendaten (grafisch) deskriptiv dargestellt werden. Nun ist der Punkt gekommen, an dem qualitative Verfahren innerhalb eines deduktiven Settings ihre Stärke ausspielen können: Nur mit Hilfe einer nachvollziehbaren Interpretationsstrategie können die einzelnen Befunde auf unterschiedlichen Zeitebenen und unterschiedlichen Variablen zu diesem Fall zu einer Gesamtaussage zusammengeführt werden. Im Kern ist dies ein hermeneutisches Verfahren.

Zuerst muss belegt werden, dass die Therapie und nicht irgendwelche Prozesse, die damit unverknüpft sind, eine Reduktion der individuellen Symptome und eine Steigerung der Paarzufriedenheit bewirkt hat. Elliott (2002) hat mit seinem Hermeneutic Single Case Efficacy Design (HSCED) die Grundlage dafür geschaffen. Mit diesem Verfahren kann man feststellen, ob eine Therapie in einem Einzelfall gewirkt hat. Dazu wird verschiedene quantitative und qualitative Evidenz für die Wirksamkeitsthese gesammelt, um diese dann mit acht verschiedenen Arten von Quellen für Alternativerklärungen zu vergleichen. Am Ende hat man ein gut abgesichertes Urteil, ob eine Therapie wirksam war. Das muss aber nicht bedeuten, dass die Therapie auf eine vorher definierte Weise gewirkt hat. Und darum wird in einem zweiten Schritt nachgewiesen, dass der empirische Veränderungsprozess dem theoretisch postulierten entspricht. Durch die Kombination dieser Schritte wird belegt, dass die Therapie über einen idealtypischen Prozess Veränderung im Outcome bewirkt. Auch für diesen zweiten Schritt ist die Logik des HSCED attraktiv: Erst sammelt man direkte Evidenz, dass der empirische dem hypothetischen Prozess entspricht, und dann nimmt man die Gegenperspektive ein und sammelt alle Indizien dafür, dass es sich in Wahrheit um einen anderen als den hypothetischen Prozess handelt. Fehlen solche Indizien für einen anderen Veränderungsprozess, so ist dieser Mangel indirekte Evidenz dafür, dass der hypothetische Prozess der Grund für die Wirksamkeit der Therapie war. Abschließend werden die verschiedenen Evidenzen gegeneinander abgewogen, um zu einem Urteil zu kommen, ob und inwiefern die Theorie zutrifft.

Dieses Vorgehen hat einige Parallelen zu anderen Forschungskonzeptionen, besonders der objektiven Hermeneutik (Oevermann 2002), dem Forschungsprogramm subjektive Theorien (Groeben/Scheele 2010) und der qualitativen Heuristik (Kleining 1995).

Die Idee des Sinn-Verstehens wird ähnlich wie in der objektiven Hermeneutik verwendet: Es wird nicht versucht, den subjektiven Sinn der Forschungsobjekte, also deren Bewusstseinsinhalt, zu rekonstruieren. Stattdessen wird versucht, anhand der objektiv vorhandenen Daten, d.h. der Niederschlag der therapeutischen Interaktion als Video und Transkript und zusätzlicher standardisierter Selbstberichte, den in diesen Daten liegenden Sinn zu verstehen (Oevermann 2002). Es werden zu diesem Zweck verschiedene Lesarten der Daten für und wider des theoretisch angenommenen Prozesses entwickelt, die dann miteinander verglichen werden. Allerdings, und das ist wiederum eine Abweichung zur objektiven Hermeneutik, werden diese Lesarten nicht durch die Deuter auf Basis intuitiven Regelwissens extensiv in verschiedene Richtungen weisend generiert, sondern wird zumindest eine Lesart (Theorie trifft zu) aus einer bestimmten Theorie abgeleitet. Die Entwicklung alternativer Lesarten der therapeutischen Veränderung wird hier ebenfalls anhand einer (systemtheoretischen) Denkschablone durchgeführt. Hier wäre aber auch eine, an die objektive Hermeneutik angelehnte, freie und extensive Entwicklung unterschiedlichster Wirktheorien denkbar.

Das methodische Vorgehen ähnelt dabei dem Forschungsprogramm subjektive Theorien (FST, Groeben/Scheele 2010) auf einer abstrakten Ebene, verwendet quantitative und qualitative Methoden aber auf einer konkreteren Ebene genau andersherum:

Sowohl im FST als auch im hier vorgeschlagenen Ansatz wird eine induktive Forschungsphase einer deduktiven vorgeschaltet. Im FST wird zuerst eine hermeneutische Forschungsphase durchgeführt, in der die subjektive Perspektive des Forschungsobjektes im Sinne einer subjektiven Theorie verstehend erschlossen wird. Das Verständnis der Forscher_in der subjektiven Theorie des Forschungsobjektes wird kommunikativ, d.h. im Dialog mit dem Forschungsobjekt, validiert. Diese subjektive Theorie wird dann in einer zweiten, explanativen Forschungsphase mit v.a. quantitativen Methoden auf intersubjektive Geltung geprüft.

Im hier vorgeschlagenen Ansatz werden als induktive Datenbasis zwar auch Selbstberichte eingeholt. Dabei wird aber nicht versucht die subjektive Theorie des Forschungsobjektes zu erschließen, sondern es wird lediglich ein standardisierter Selbstbericht eingeholt. Eine kommunikative Validierung der beobachtbaren Veränderungen in diesem Selbstbericht findet nur in geringerer Form im Bilanzinterview statt. Die zweite, explanative Forschungsphase ist dann weniger durch quantitative Methoden bestimmt, sondern wird durch ein qualitatives Verfahren bewerkstelligt, das dem der objektiven Hermeneutik (s.o.) ähnelt.

Das konkrete Vorgehen, wie bestimmte Lesarten entwickelt werden, ist aber nicht wie in der objektiven Hermeneutik der Kunstfertigkeit der Deutenden bzw. deren Vorwissen zum Gegenstand überlassen, sondern folgt einem festgelegten Prinzip, was das vorliegende Verfahren mit der Vorstellung Kleinings einer qualitativen Heuristik teilt. Das Suchen und Finden soll dort mittels expliziter Regeln erfolgen. Er fordert »Offenheit der Forschungsperson« (1), »Offenheit des Gegenstandes« (2), »maximale strukturelle Variation der Perspektiven« (3) und »Analyse der Gemeinsamkeiten« (4) (Kleining 1995, S. 228). Allerdings ist Kleinings Methode natürlich entdeckend ausgerichtet, und nicht prüfend. Darum findet Regel 1 hier nur begrenzt Anwendung, Regel 2 gar nicht: Das Vorverständnis der Forscher_in ist hier ja dezidiert in Form einer zu prüfenden Theorie formuliert. Diese sollte nicht während des Prüfungsprozesses geändert werden, um eine Prüfung überhaupt möglich zu machen. Darum scheidet Regel 2 hier aus. Damit ist aber auch das übergreifende Dialogprinzip in weiten Teilen verletzt. Eine Anpassung der Theorie steht erst ganz am Ende des Forschungsprozesses zur Debatte und ist nicht Erkenntnisinstrument im laufenden Auswertungsprozess. Trotzdem muss die Forscher_in in der Lage sein, auch die Gegenperspektive zu dieser Theorie einzunehmen, so dass hier ein gewisser Grad an Offenheit gefordert werden muss. Die Regel 3, Variation der Perspektiven, wird im vorliegenden Ansatz in doppelter Hinsicht umgesetzt: Der Prozess wird mit verschiedenen Messmethoden (Selbstberichte unterschiedlicher Zeitperspektive, Beobachtung der therapeutischen Interaktion, Interview) erfasst und die entstandenen Daten werden dann aus zwei verschiedenen Perspektiven (Theorie trifft zu, Theorie trifft nicht zu) betrachtet. Diese beiden Perspektiven werden nun genauer vorgestellt.

7.2.1 Direkte Evidenz, dass der empirische dem hypothetischen Prozess entspricht

Welche Arten von quantitativen und qualitativen Aussagen dazu geeignet sind, eine Prozesstheorie zu stützen, hängt stark von der Prozesstheorie selbst ab. Wenn eine Theorie beispielsweise keine Aussagen über Therapeuten- oder Klientenprozesse zulässt, sondern nur über Veränderungsmechanismen (Doss 2006), dann wäre die Information aus den Sitzungstranskripten möglicherweise irrelevant und die aufwändige Aufzeichnung und Transkription der Sitzungen könnte weggelassen werden. Die meisten Psychotherapietheorien allerdings verknüpfen Sitzungsgeschehen und Veränderungsmechanismen über die Therapie hinweg kausal. Darum wird hier von dem Fall ausgegangen, dass alle vier Zeitebenen des Messdesigns in die Analyse einbezogen werden.

Jede der vier Zeitebenen kann grundsätzlich durch Wahl der passenden Messinstrumente den theoretischen Prozess nachzeichnen: Prä-Post-Therapie-Unterschiede, der Verlauf der Prä- oder Post-Sitzungs-Daten, der Verlauf der täglichen Messung, der Verlauf von in den Sitzungen kodierten Variablen – alle können prinzipiell Daten liefern, die das Vorhandensein des Prozesses belegen können. Diese rein quantitativen Ausgangsdaten zum theoretischen Prozess gewinnen aber deutlich an Überzeugungskraft, wenn sie mit Outcome-Daten in Beziehung gesetzt werden. Eine weitere Strategie zur Verbesserung der Beweiskraft ist die Kombination mit qualitativen Aussagen und Befunden. Unter Anwendung des vorher skizzierten Messdesigns sind grundsätzlich folgende Arten von direkter Evidenz denkbar, die oft quantitative und qualitative Beurteilung verbinden:

-

Tägliche Messung: Kreuzkorrelationen von Variablen der täglichen Messung, die zum einen den theoretischen Prozess und zum anderen das Therapieoutcome repräsentieren. Der qualitative Vergleich der jeweiligen Verlaufsgestalten ist hier unbedingt zu berücksichtigen und oftmals aufschlussreicher als der Korrelationskoeffizient.

-

Kodierung und Post-Sitzungs-Einschätzung: Im Transkript kodierte Variablen korrelieren mit subjektiv eingeschätztem therapeutischem Fortschritt nach der Sitzung.

-

Qualitative Sitzungsinhalte und Post-Sitzungs-Einschätzung: In der Sitzung zu beobachtende Prozesse oder Inhalte ziehen dazu inhaltlich passende Veränderungen in den Post-Sitzungsdaten nach sich. Hier macht es möglicherweise auch Sinn, die Prä-Sitzungs-Einschätzung miteinzubeziehen, um den Effekt der Sitzung selbst aus dem Vergleich des Zustands vor der Sitzung mit dem Zustand nach der Sitzung abschätzen zu können (z.B. um eine Stimmungsveränderung auf bestimmte Gesprächsthemen in der Sitzung zurückzuführen).

-

Kodierung und tägliche Messung: Veränderungen der im Transkript kodierten Variablen ziehen dazu inhaltlich passende Veränderungen in den folgenden Tagen nach sich (dies wäre, genügend hohe Anzahl von Sitzungen vorausgesetzt, auch quantitativ umsetzbar).

-

Qualitative Sitzungsinhalte und tägliche Messung: In der Sitzung zu beobachtende Prozesse oder Inhalte ziehen dazu inhaltlich passende Veränderungen in den folgenden Tagen nach sich.

-

Therapeutenprozesse: (Große) Veränderungen im Outcome folgen auf bestimmte therapeutische Interventionen, die sich theoretisch aus dem postulierten Prozess ableiten.

-

Klientenretrospektive: Der in einer Bilanzsitzung von den Klienten beschriebene Veränderungsprozess lässt sich im Sinne des hypothetischen Prozesses paraphrasieren (hier könnte man auch im Sinne des FST von einer kommunikativen Validierung sprechen, da hier die Kliententheorie direkt mit der Forscher_in in Kontakt kommt).

-

Veränderungsnarration: Eine genaue Dokumentation der sich während der Therapie entfaltenden Veränderungsnarration, z.B. via Kodierung innovativer Momente (Goncalves/Ribeiro/Mendes/Matos/Santos 2011), lässt sich im Sinne des hypothetischen Prozesses paraphrasieren.

-

Qualitative Prozessanalyse auf Transkriptebene: Der Veränderungsprozess könnte durch ein stärker induktiv arbeitendes qualitatives Verfahren ohne vorgefertigte Kategorien anhand der Sitzungsinhalte herausgearbeitet werden (was allerdings vom Aufwand her eher eine eigene Forschungsarbeit darstellen würde).

Abschließend werden die verschiedenen Befunde direkter Evidenz zu einem Gesamturteil zusammengeführt: Besteht genug Evidenz für die Hypothese, dass der Therapieerfolg durch den angenommenen Veränderungsprozess herbeigeführt worden sein könnte? Andernfalls kann die Analyse hier abgebrochen werden und die Hypothese wird verworfen. Im positiven Fall folgt dann der angekündigte Wechsel der Perspektive: Was spricht dafür, dass etwas anderes als der angenommene Prozess für den Therapieerfolg verantwortlich war? Wie diese Analyse umgesetzt wird, wird nun beschrieben.

7.2.2 Indirekte Evidenz – Ausschluss anderer Prozesse

Um sicherzustellen, dass der hypothetische Prozess für die therapieinduzierte Veränderung im Ergebnis maßgeblich ist, müssen Alternativerklärungen ausgeschlossen werden. Damit die Suche nach Alternativerklärungen möglichst offen bleibt für widersprechende Erkenntnisse, müssen wir unserer Tendenz, erwartungsbestätigende Informationen zu bevorzugen, entgegen arbeiten. Darum ist es sinnvoll, eine explizite Heuristik zu verwenden, die die Suche nach theoriewidersprechender Evidenz leitet. Die Synergetik bzw. Theorie dynamischer Systeme (Haken/Schiepek 2006) bietet hier eine für Therapieprozesse passende Schablone an: Ein System wird in drei Ebenen differenziert: die Ebene der Elemente, die Ebene des Ordnungsparameters und die Ebene der Kontrollparameter. Was sich hinter den jeweiligen systemtheoretischen Begriffen verbirgt, hängt von der Art des betrachteten Systems ab. Bei Wasser, das in einem Topf zum Kochen gebracht wird, ist der Kontrollparameter die Hitze der Herdplatte, die Elemente sind die Wassermoleküle und der Ordnungsparameter ist das makroskopische Bewegungsmuster (z.B. ruhiger Zustand; kleine Luftblasen von unten aufsteigend; sprudeln). Auf jeder dieser drei Ebenen können Alternativerklärungen gebildet werden, zu denen in einem zweiten Schritt Evidenz gesucht wird. Das soll in diesem Abschnitt nun an einem paartherapeutischen Beispiel demonstriert werden.

Ein_e Wissenschaftler_in nimmt an, dass paartherapeutischer Erfolg auf einen individuellen Entwicklungsprozess zurückgeht, durch den die einzelnen Partner in die Lage versetzt werden, ihre Bedürfnisse nach Autonomie und Verbundenheit auf eine befriedigendere Art als zuvor organisieren zu können (ein solcher Entwicklungsprozess könnte z.B. die Differenzierung des Selbst nach Bowen 1978 sein). Im vorliegenden Fall sei ein destruktives, aber stabiles Streitmuster der Grund, weswegen das Paar Therapie in Anspruch genommen habe. Das Muster habe sich im Laufe der Therapie auch tatsächlich so verändert, dass die Therapie als Erfolg gewertet wurde. Die Überprüfung direkter Evidenzquellen zur Prüfung des Prozesses habe bereits starke Belege für die Gültigkeit der zuvor genannten Hypothese ergeben. Nun nimmt der_die Wissenschaftler_in die umgekehrte Perspektive ein und sucht nach widersprechender Evidenz. Zuerst werden die drei Systemebenen zugeordnet: Die Partner werden als Elemente, deren gemeinsam erzeugte Interaktionsmuster (z.B. auch das Streitmuster) als Ordnungsparameter, und die Umweltbedingungen, denen das Paarsystem ausgesetzt ist, als Kontrollparameter definiert. Auf jeder dieser Ebenen werden nun Alternativerklärungen zu obiger individueller Entwicklung generiert, die ebenfalls die Auflösung des bisherigen Streitmusters erklären könnten.

Keine relevante Änderung der Kontrollparameter. Eine Veränderung der Kontrollparameter des Systems Paar kann einen Wandel des Ordnungsparameters herbeigeführt haben, der dann ein anderes Verhalten erzwingt. Das könnte bedeuten, dass sich die Partner zwar anders als zuvor verhalten und gemeinsam ein stabiles Interaktionsmuster erzeugen, mit dem sie zufriedener als zuvor sind. Aber sie haben nicht das Gefühl, für das veränderte Verhalten verantwortlich zu sein, da es eine notwendige Reaktion auf die geänderten Umstände darstellt. Die Wahrscheinlichkeit ist deswegen groß, dass die Klienten Verhaltensänderungen, die auf Kontrollparameteränderungen zurückgehen, so darstellen, als hätten sie selbst nichts geändert. Typische Änderungen im Kontrollparameter eines Paarsystems, auf die ein/e Therapeut_in hinwirken könnte, wären zum Beispiel:

-

Mehr Zeit für Partnerschaft durch berufliche Veränderung oder Kinderbetreuung oder gemeinsame Aktivitäten ohne Kinder außer Haus.

-

Veränderung der Machtbalance durch Grundbucheintrag der Partner_in/Adoption/Anerkennung der Vaterschaft/Aufnahme einer Beschäftigung des bisher zuhause bleibenden Partners usw.

Zu beiden Alternativerklärungen sucht der_die Forscher_in nun nach Hinweisen in den Therapietranskripten und Kommentaren der täglichen Messung. Findet er_sie keine Änderungen der Rahmenbedingungen des Paarlebens, so wäre das eine erste indirekte Evidenz für die Gültigkeit der Hypothese von der Entwicklung der individuellen Emotionsregulationsfähigkeit. Wird hingegen ein Hinweis auf eine solche Änderung gefunden, stehen grundsätzlich die gleichen neun Evidenzquellen zur Prüfung des Zusammenhangs dieser Änderung mit dem Outcome zur Verfügung, die zuvor bei der Sammlung direkter Evidenz zum Einsatz kamen. Zum Beispiel könnte in einer Sitzung von einem Jobwechsel die Rede sein, dessen Auswirkungen sich in qualitativen und quantitativen Daten auf allen Messebenen nachvollziehen lässt. Danach folgt die Betrachtung der nächsten Systemebene:

Keine Ordnungsparameteränderung, die nicht mit strukturellen Änderung der Individuen assoziiert ist. Es könnte sich auch das Interaktionsmuster ändern, ohne dass eine Änderung der äußeren Umstände oder der Individuen selbst beobachtet werden kann. Im synergetischen Modell ist eine Veränderung des Ordnungsparameters ohne Veränderung der Elemente oder der Kontrollparameter zwar nicht möglich. Trotzdem kann ein therapeutischer Effekt allerdings so aussehen, als ob es so wäre. Das liegt dann daran, dass das Messmodell eben nicht in der Lage war, die subtilen Veränderungen im Kontrollparameter oder den Elementen zu erfassen. Die Suche nach einem solchen Effekt ist hier also nur heuristisch zu verstehen, um Musterveränderungen nicht zu übersehen, für die keine Ursache in den Elementen oder dem Kontrollparameter ausgemacht werden kann. Das könnte geschehen, wenn der/die Therapeut_in zum Beispiel auf folgende Dinge hinarbeitet:

-

Mehr gemeinsame Aktivitäten

-

Verbesserung der Passung der gemeinsamen Aktivitäten zu beiderseitigen Interessen, so dass sie als befriedigender erlebt werden können

-

Auflösung von Kommunikationshindernissen, wie z.B. das Offenbaren von gegenseitigen Verletzungen

-

Auflösung von Konfliktherden durch die Vereinbarung klarer Regeln im Alltag, z.B. wer ist wofür zuständig.

-

Klärung von gegenseitigen, unausgesprochenen Erwartungen

-

Auch zu diesen Alternativerklärungen müssen nun Hinweise, vor allem in den Transkripten, gesucht werden. Und auch hier gilt: Werden Hinweise zu einer dieser Theorien gefunden, können wieder alle Datenebenen genutzt werden, um systematisch nach Belegen für einen Zusammenhang mit dem Outcome zu suchen.

Strukturelle Änderung der Individuen. Die Individuen, also die Systemelemente, könnten sich strukturell geändert haben und so ein neues, mehr Zufriedenheit stiftendes Interaktionsmuster erzeugen – aber anders, als zuvor angenommen. Ob Evidenz für den hypothetischen Veränderungsprozess vorliegt, wurde bereits zuvor überprüft. Darum ist hier die Frage zu beantworten: Welche Änderungen der Individuen haben stattgefunden, die aber nicht von der Theorie abgebildet werden? Die hier zu betrachtenden Variablen sind von den Details der zu prüfenden Theorie abhängig, weswegen hier keine Beispiele angegeben werden können, ohne beides ausführlich darstellen zu müssen. Der Ablauf ist aber auch hier wieder identisch: Alternative Erklärungen generieren, passende Hinweise suchen und im Falle von gefundenen Hinweisen alle Quellen direkter Evidenz zur Rate ziehen, um den Zusammenhang der Alternativerklärung mit den Outcome-Maßen abzuschätzen.

Abschließend wird die gesamte direkte Evidenz für das Vorliegen des hypothetischen Prozesses mit der Evidenz für alternative Erklärungsmodelle verglichen. Liegt klare direkte Evidenz vor und nur wenig überzeugende Evidenz für Alternativerklärungen, so wird die Hypothese angenommen.

8. Diskussion der Methodologie

Ziel dieses Artikels war es, ein Vorgehen methodologisch zu begründen, mit dem die Prüfung einer Theorie im Einzelfall möglich wird, die einen bestimmten Wirkmechanismus einer Psychotherapie postuliert. Ein deduktiv-nomologisches Forschungsziel muss im Einzelfall mit abduktiven Interpretationsschritten umgesetzt werden. Um diese Abduktion zu kontrollieren, wurde ein Verfahren entwickelt, das ein systematisches Abwägen des Für und Wider der möglichen Interpretationen ermöglicht. Dieses Abwägen ist ein hermeneutisches Verfahren, das auf ein kontrolliertes Interpretieren einer komplexen Datenlage aus quantitativen und qualitativen Befunden abzielt.

Elliott, Fischer und Rennie (1999) haben sieben Gütekriterien entwickelt, die speziell für die Publikation qualitativer Forschung gelten sollen. Das hier vorgestellte Verfahren unterstützt die Forscher_in darin, einige dieser Gütekriterien in besonderem Maße zu erfüllen:

-

Als deduktiver Ansatz ist die Explikation der theoretischen Annahmen der Forscher Programm und erfolgt entsprechend prominent. Allerdings muss darauf geachtet werden, dass Annahmen beteiligter Personen, die nicht Teil der zu prüfenden Theorie sind, ebenfalls berücksichtigt werden. Hier besteht eine gewisse Gefahr, dass Zusatzannahmen unreflektiert in die Analyse einfließen.

-

Die Qualität der Einbettung des Falles in seinen Kontext wird durch die Methode nicht eingeschränkt oder befördert.

-

Die Begründung der Interpretationen an konkreten quantitativen Daten oder qualitativen Aussagen ist ebenfalls wesentlicher Bestandteil der Methode und kann kaum vernachlässigt werden.

-

Die Glaubwürdigkeit der Gesamtaussage sicherzustellen ist eigentliches Anliegen dieser Form der Analyse und wird durch die Argumentationssystematik gestützt. Sie ist aber auch davon abhängig, wie gut es gelingt, die unten diskutierten Probleme der Tautologie von Messung und Interpretation, der Subjektivität der Gewichtung und der Qualität der Alternativerklärungen zu lösen.

-

Die Kohärenz der Darstellung wird hier eher über Strukturiertheit als über ein Narrativ gewährleistet. Die Zusammenführung aller einzelnen Befunde zu einer abwägenden Gesamtaussage ist hingegen wiederum zentraler, notwendiger Bestandteil der Methode.

-

Generalisierbarkeit wird hier über die verwendete Theoriebildung versucht zu gewährleisten. Inwiefern das Ergebnis der Analyse des Einzelfalls auf alle Fälle der gleichen Therapieform, der gleichen Art von Klient_innen oder Psychotherapie insgesamt generalisiert werden kann, ist, wie ausgeführt wurde, nicht vom Verfahren abhängig, sondern von der verwendeten Theorie selbst. Nur wenn die Theorie Aussagen über individuelle Strukturen trifft, aus denen sich der postulierte therapeutische Wirkmechanismus logisch ableiten lässt, und diese Strukturen als bestätigt gelten können, kann ein am Einzelfall geprüfter Wirkmechanismus soweit Gültigkeit beanspruchen, wie der Bestätigungsgrad der Strukturen reicht. Wenn eine Prüfung einer Theorie, die diesen Anforderungen nicht genügt, erfolgen soll, kann das vorliegende Verfahren trotzdem nützlich sein. Die Aussage, ob ein bestimmter Wirkmechanismus zum Therapieerfolg geführt hat, gilt für den untersuchten Einzelfall trotzdem. Generalisierung muss dann aber über klassische Techniken aus dem qualitativen Methodenspektrum hergestellt werden (z.B. theoretisches Sampling). Dann gilt: »Die Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse humanwissenschaftlicher Forschung stellt sich nicht automatisch über bestimmte Verfahren [bzw. hier Theorie] her; sie muß im Einzelfall schrittweise begründet werden (Mayring 1996, S. 12).«

-

Anklang bei Leser_innen zu finden, kann die Methode an sich nicht bewerkstelligen. Als deduktiver Ansatz besteht die Gefahr, dass sich die Analyse recht »trocken« und »abarbeitend« liest. Es hängt vermutlich zudem stark von der Attraktivität und Nützlichkeit der zu prüfenden Theorie für die Leser_in ab. Leser_innen, die sich mit der Theorie identifizieren, werden es hier leichter haben, emotional an den Befunden teilzuhaben, als Leser_innen, für die die geprüfte Theorie keine persönliche Relevanz besitzt.

Ein grundsätzliches Problem der vorgeschlagenen Methode ist ein gewisses Ausmaß an inhärenter Tautologie: Möchte ich eine bestimmte Theorie prüfen, wähle ich zu dieser Theorie passende Variablen zur Messung aus. Damit reduziere ich die Wahrscheinlichkeit, dass ich überhaupt Daten zur Verfügung habe, die eine alternative Sicht als die postulierte auf den Prozess ermöglichen würden. Der kritische Rationalismus im Sinne Karl Poppers würde hier fehlende Falsifizierbarkeit bemängeln. Je breiter der empirische Blick hier ist, desto weniger stark wirkt sich diese Tautologie aus, desto mehr induktiv beobachtetes Material kann in die Abduktion einfließen. Vermutlich muss hier je nach zu prüfender Theorie eine Abwägung aus praktischer Durchführbarkeit und Falsifizierbarkeit gefunden werden. Im Dienste der Glaubwürdigkeit ist dringend anzuraten, entsprechend freie Äußerungen der Klienten einzuholen (Tagebuch, Bilanzinterview), die nicht durch standardisierte, aus der zu prüfenden Theorie abgeleitete Fragen gelenkt werden, und diese im Gesamturteil entsprechend zu gewichten.

Ein weiteres grundsätzliches Problem liegt in der Subjektivität der Gewichtung der einzelnen Belege. Der_die durchführende Wissenschaftler_in hat vermutlich ein Interesse daran, die eigene Theorie bestätigt zu sehen. Um selbstwertdienlichen und anderen Verzerrungen vorzubeugen, ist anzuraten, die direkte und indirekte Evidenz Wissenschaftler_innen anderer theoretischer oder therapeutischer Orientierung vorzulegen, und deren Gewichtung in das endgültige Urteil zu integrieren. Auch um zur eigenen Theorie möglichst konkurrenzfähige Alternativerklärungen zu generieren, wäre die Zusammenarbeit mit Kolleg_innen anderer Orientierungen sinnvoll.

Abschließend muss noch klar herausgestellt werden, dass die hier vorgeschlagene Methode an einer systemischen Paartherapie entwickelt wurde und daher möglicherweise nur eingeschränkt für die Untersuchung anderer Arten der Psychotherapie geeignet ist. Insbesondere die Gliederung der verschiedenen Aspekte von indirekter Evidenz für einen bestimmten Prozess folgt hier systemtheoretischen Überlegungen. Möglicherweise ist ein anderer Theorierahmen hier ebenfalls oder besser geeignet, weil er die Suche nach Alternativerklärungen noch differenzierter oder umfassender lenkt.

Literatur

Bell, Erin C.; Marcus, David K. & Goodlad, James K. (2013): Are the parts as good as the whole? A meta-analysis of component treatment studies. Journal of Consulting and Clinical Psychology 81(4), 722–736.

Beck, Aaron (1967): Depression. Causes and treatment. Philadelphia (University of Pennsylvania Press).

Bischof, Norbert (1998): Struktur und Bedeutung. Eine Einführung in die Systemtheorie für Psychologen zum Selbststudium und für den Gruppenunterricht (2., korr. Aufl.). Bern (Hans Huber).

Bowen, Murray (1978): Family therapy in clinical practice. New York (Aronson).

Briggs, John & Peat, F. David (2006): Die Entdeckung des Chaos. Eine Reise durch die Chaos-Theorie (9. Aufl.). München (dtv).

Doss, Brian D. (2006): Changing the way we study change in psychotherapy. Clinical Psychology: Science and Practice 11(4), 368–386.

Dozois, David J. A., Bieling, Peter J., Patelis-Siotis, Irene, Hoar, Lori, Chudzik, Susan, McCabe, Katie & Westra, Henny A. (2009): Changes in self-schema structure in cognitive therapy for major depressive disorder: A randomized clinical trial. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 77(6), 1078–1088.

Elliott, Robert (2002): Hermeneutic single-case efficacy design. Psychotherapy Research 12 (1), 1–21.

Elliott, Robert; Fischer, Constance T. & Rennie, David L. (1999): Evolving guidelines for publication of qualitative research studies in psychology and related fields. British Journal of Clinical Psychology 38(3), 215–229.

Elliott, Robert & Shapiro, David A. (1988): Brief structured recall: A more efficient method for studying significant therapy events. British Journal of Medical Psychology 61(2), 141–153.

Fishman, Daniel B. (2005): Editor’s introduction to PCSP–From single case to database: A new method for enhancing psychotherapy practice. Pragmatic Case Studies in Psychotherapy 1(1), 1–50.

Gonçalves, Miguel M.; Ribeiro, António P.; Mendes, Inês; Matos, Marlene & Santos, Anita (2011): Tracking novelties in psychotherapy process research: The innovative moments coding system. Psychotherapy Research 21(5), 497-509.

Groeben, Norbert & Scheele, Brigitte (2010): Das Forschungsprogramm Subjektive Theorien. In Mey, Günter & Mruck, Katja (Hg.): Handbuch Qualitative Forschung in der Psychologie. Wiesbaden (Verlag für Sozialwissenschaften), S. 151–165.

Haken, Hermann & Schiepek, Günter (2006): Synergetik in der Psychologie. Selbstorganisation verstehen und gestalten. Göttingen (Hogrefe).

Hayes, Adele M.; Laurenceau, Jean-Philippe; Feldman, Greg; Strauss, Jennifer L. & Cardaciotto, LeeAnn (2007): Change is not always linear: The study of nonlinear and discontinuous patterns of change in psychotherapy. Clinical Psychology Review 27(6), 715–723.

Kelle, Udo (2008): Die Integration qualitativer und quantitativer Methoden in der empirischen Sozialforschung. Theoretische Grundlagen und methodologische Konzepte. Wiesbaden (VS Verlag für Sozialwissenschaften).

Kiene, Helmut (2001): Komplementäre Methodenlehre der klinischen Forschung: Cognition-based Medicine. Berlin (Springer).

Kiene, Helmut, Hamre, Harald J. & Kienle, Gunver S. (2004): Der Beitrag der Gestalttheorie zur Methodik der Therapieevaluation. Gestalt Theory, 26(3), 252–264.

Kleining, Gerhard (1995). Lehrbuch Entdeckende Sozialforschung : Band 1: Von der Hermeneutik zur qualitativen Heuristik. Weinheim (Psychologie Verlags Union).

Kriz, Jürgen (2014): Wie evident ist Evidenzbasierung? Über ein gutes Konzept – und seine missbräuchliche Verwendung. In Sulz, Serge (Hg.): Psychotherapie ist mehr als Wissenschaft. Ist hervorragendes Expertentum durch die Reform gefährdet? München (CIP-Medien), S. 154–185.

Lutz, Wolfgang & Hill, Clara (2009): Quantitative and qualitative methods for psychotherapy research: Introduction to special section. Psychotherapy Research 19(4), 369–373.

Marwan, Norbert, Romano, M. Carmen, Thile, Marco & Kurths, Jürgen (2007): Recurrence plots for the analysis of complex systems. Physics reports, 438, 237–329.

Mayring, Philipp (1996): Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken (3., überarbeitete Aufl.). Weinheim (Beltz).

Oevermann, Ulrich (2002): Klinische Soziologie auf der Basis der Methodologie der objektiven Hermeneutik (Manifest der objektiv hermeneutischen Sozialforschung). Frankfurt am Main (Goethe-Universität).

Peirce, Charles S. (1976): Schriften zum Pragmatismus und Pragmatizismus (2. Aufl.). Frankfurt a. M. (Suhrkamp).

Przyborski, Aglaja & Wohlrab-Sahr, Monika (2014): Qualitative Sozialforschung. Ein Arbeitsbuch. Walter de Gruyter. URL: https://books.google.de/books?id=cz_pBQAAQBAJ (Stand: 15.04.2015).

Rogers, Carl R. & Dymond, Rosalind F. (1969): Psychotherapy and personality change (6. Aufl.). Chicago (University of Chicago Press).

Schiepek, Günter (2009): Complexity and nonlinear dynamics in psychotherapy. European Review, 17(02), 331–356.Schiepek, Günter & Eckert, Heiko (kein Datum): Das Synergetic Navigation System – kurz SNS. URL: http://www.ccsys.de/site/content/3 anwendungen/2 index.php (Stand: 12.04.2015).

Shadish, William R. & Baldwin, Scott A. (2003): Meta-analysis of MFT interventions. Journal of Marital and Family Therapy 29(4), 547–570.

Snyder, Douglas K.; Castellani, Angela M. & Whisman, Mark A. (2006): Current status and future directions in couple therapy. Annual Review of Psychology 57(1), 317–344.

Ulrich, Cornelia (2012): Paartherapie-Prozessforschung: Entwicklung und Anwendung einer innovativen Forschungsstrategie. Hamburg (Verlag Dr. Kovaĉ).

Wampold, Bruce E. (2001): The great psychotherapy debate: Models, methods, and findings. Mahwah, NJ, US (Lawrence Erlbaum Associates Publishers).