»Ich hab’ doch keine geistige Behinderung – ich sitze ja nicht

im Rollstuhl«

Wege und Schwierigkeiten, Jugendliche

nach dem Vorliegen einer »Behinderung« zu fragen

Folke Brodersen, Sandra Ebner, Sandra Schütz & Nora Gaupp

Journal für Psychologie, 26(2), 133–159

https://doi.org/10.30820/8248.08 www.journal-fuer-psychologie.deJugendlicher 1: »Ich hab’ keine geistige Behinderung – ich sitze doch nicht im Rollstuhl.«

Jugendlicher 2: »Ich weiß, welche Behinderung ich hab’. Legasthenie. Leseschwäche.«

Jugendlicher 3: Drückt auf die Frage, wie gut er lesen kann, auf seinem Talker die Taste »schlecht«.

Jugendliche 4: »Nur ein CI hab’ ich. Spreche normal. Haben meine Eltern mir auch gesagt.«

Zusammenfassung

Die Operationalisierung von »Behinderung« steht vor mehrfachen Herausforderungen: Sie muss Kriterien definieren, die Verknüpfung mit sozialrechtlichen Institutionen reflektieren und beantwortbar sein – insbesondere gilt dies für Surveys, die Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen adressieren. Basierend auf einer Analyse bestehender Lösungsstrategien fokussiert der Beitrag die Perspektive einer lebensweltangemessenen Erhebung. Dazu wurden innerhalb von Fokusgruppen und Einzelerhebungen mit Jugendlichen mit Behinderungen die Dimensionen Schwerbehindertenausweis, Selbstbild, Funktionen und Einschränkungen, Klassifikationen in Anlehnung an medizinisch-diagnostische Begriffe, die Nutzung von Hilfsmitteln sowie das Erleben von Barrieren bearbeitet. Diskutiert werden daraufhin die Reaktionen und Wünsche der Jugendlichen zur Erfassung von »Behinderung«, die Beantwortbarkeit der jeweiligen Dimensionen sowie Zusammenhänge im Sinne eines empirisch differenzierten Modells von Behinderung. Der Beitrag schließt mit einem Hinweis auf aussichtsreiche Kombinationen von Dimensionen in der Operationalisierung sowie mit einem Plädoyer für den Erkenntnisgewinn mehrdimensionaler Erhebungen von »Behinderung«.

Schlüsselwörter: Quantitative Sozialforschung, Jugendforschung, Operationalisierung von Behinderung, Lebensweltorientierung, Selbstauskunft

Summary

»I don’t have an intellectual disability – I’m obviously not sitting in a wheelchair«.

Methods and difficulties of asking youth about having a ›disability‹

Operationalizing »disability« presents researchers with a number of challenges: criteria must be defined, the relevance of legal institutions must be reflected, and the questions posed to survey participants must ultimately be answerable, especially when surveys address people with various disabilities. This paper begins with an analysis of the strategies currently adopted by researchers and then focuses in particular on an approach which is oriented to the lifeworld of survey participants. To this end, young people with disabilities were invited to take part in focus groups and individual interviews in which they were able to discuss and evaluate various dimensions of »disability«: these included disabled person’s ID cards, self-perception, physical functions and impairments, classifications based on medical-diagnostic terminology, the use of assistive devices and personal experiences of barriers. The ensuing discussion explores the young interviewees’ reactions to these dimensions, their preferences, the relative ease of answering questions targeting the various dimensions, and ways of drawing connections between the dimensions in order to develop an empirically differentiated model of disability. The paper concludes by indicating promising combinations of dimensions in the operationalization of disability and by arguing that much insight stands to be gained when researchers adopt a multidimensional approach to »disability«.

Keywords: quantitative social science, youth studies, operationalizing disability, life-world orientation

1. Methoden(-forschung) und die Operationalisierung von »Behinderung«

Fragt man Jugendliche nach einer Selbstauskunft über »Behinderung«, zeigen sich zwei vielfach in den Disability Studies verhandelte Kernprobleme: die Herausforderung der Unterscheidung zwischen individueller Beeinträchtigung (Impairment) und gesellschaftlich ausgrenzender Behinderung (Disability) einerseits wie auch zwischen Selbstbeschreibung und struktureller Analyse andererseits. Jeweils sind diese Aspekte weder gleichzusetzen, noch auf einfachem Wege integrierbar. Ebenso stößt aber ihre Differenzierung in der Praxis an Grenzen der eindeutigen Zuordnung und der Auskunft. Mit diesem Dilemma zeigt sich die Komplexität einer dem Erleben der Angesprochenen passenden Modellierung von »Behinderung«. Der folgende Beitrag greift diese Problematik unter dem Blickwinkel der methodischen Operationalisierung von »Behinderung« auf. Die empirisch fundierte, reflexive Betrachtung der Wege und Schwierigkeiten, Jugendliche nach »Behinderung« zu fragen, führt dabei die bisher vor allem theoretisch geführten Debatten der Disability Studies fort (Albrecht et al., 2001).

Angaben zu »Behinderung« sind notwendig für Stichprobenbeschreibungen, um die Reichweite und damit die Aussagekraft von Erhebungen bestimmen zu können. Ebenso werden diese für Differenzierungen von Lebens- und Erfahrungswelten benötigt – sowohl in der Konstruktion eines Fragebogens als auch in Auswertungen als Kontrollvariable oder Erkenntnisgegenstand sui generis: Nur unter Berücksichtigung passender, »Behinderung« beschreibender Items können spezifische Bedingungen etwa des Aufwachsens oder der Freizeitgestaltung adressiert und in Analysen differenziert werden (zur weiteren Funktionen von Operationalisierungen am Beispiel Geschlecht siehe Döring, 2013). Ohne die Erhebung entsprechender Daten ist keine fundierte Begleitung sozialpolitischer Prozesse oder von Entwicklungen in der pädagogischen Fachpraxis möglich. Und auch der wissenschaftsimmanente Anspruch, Teilgruppen nicht nur in Befragungen einzuschließen, sondern auch ihre Lebenssituation ausreichend zu berücksichtigen, ist ohne eine entsprechende Operationalisierung nicht zu erfüllen.

Bisher existieren nur wenige (deutschsprachige) Ansätze einer umfassenden Operationalisierung von »Behinderung« (in unterschiedlicher Weise etwa Deutsches Studentenwerk, 2011; Sagner, 2014; Schröttle & Hornberg, 2014) und noch keine etablierten, ausdifferenzierten Fragebatterien. Auch scheinen entsprechende Items etwa in den Surveys der Jugendforschung (noch) nicht selbstverständlich zu sein (Schütz et al., 2017), was auch auf Stichprobenkonzepte zurückzuführen ist. Jugendliche mit Behinderungen werden dabei zumeist entweder nicht befragt oder über spezifische Zugänge wie etwa Förderschulen und Wohneinrichtungen adressiert. Ihr Besuch des jeweiligen institutionellen Settings wird sodann häufig als an sich ausreichende Information über das Vorliegen einer »Behinderung« verwendet: In diesem Zug enthalten beispielsweise auch die Studien zur Lebenssituation von Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung von Dworschak (2004) und Schäfers (2008) keine entsprechenden Fragen. Im Unterschied dazu werden Operationalisierungen von »Behinderung« vor allem von Studien vorgelegt, die mehrere unterschiedliche Gruppen von Menschen mit Behinderungen adressieren (Bosse & Hasebrink, 2016), über indirekte Zugangswege (u. a. Self-Sampling) wie etwa Aufrufe im Internet operieren (Berger et al., 2010) oder Bevölkerungsquerschnitte anvisieren (Schröttle & Hornberg, 2014).

Eine Methodenforschung, die sich mit der Erhebung von »Behinderung« befasst, ist über die Praxisreflexionen der genannten Ansätze hinaus jedoch nur in Ansätzen vorhanden (zur Aufbereitung dieser Problematik siehe World Health Organization, 2011, S. 41–47; ebenso Mitchell et al., 2006; mit einem stark reduzierten Vorschlag siehe auch Madans & Loeb, 2013; zur Methodenforschung siehe exemplarisch Sabariego et al., 2015). Im Gegensatz dazu befasst sich die quantitative Forschung zu Menschen mit Behinderung vor allem mit Teilgruppen – insbesondere mit blinden (Lang et al., 2016), gehörlosen (nur zu Teilen quantitativ siehe Kaul et al., 2009) bzw. Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung (Hagen, 2002): Für letztere stellt Schäfers (2009) unter anderem heraus, dass für die Einbeziehung in quantitative Erhebungen die zu erhebenden Items an Alltagsvollzügen orientiert sein müssen. Eine Erarbeitung einer Operationalisierung von »Behinderung« diskutieren die jeweiligen Ansätze allerdings nicht.

Der vorliegende Artikel nimmt dies zum Anlass, mögliche Formen der Operationalisierung von »Behinderung« aufzuzeigen, eigene Vorschläge im Kontext der Jugendforschung zu entwickeln und deren Anwendbarkeit zu erörtern. Er basiert auf den Arbeiten der »Methodenstudie zur Entwicklung inklusiver quantitativer Forschungsstrategien in der Jugendforschung am Beispiel von Freundschaften und Peerbeziehungen von Jugendlichen mit Behinderungen« (kurz: »Inklusive Methoden«) am Deutschen Jugendinstitut (gefördert durch die DFG in der Laufzeit 2016 bis 2018) – dieses untersucht die Möglichkeiten, Bedingungen und Strategien, um Jugendliche mit Behinderung in quantitative Erhebungen zu inkludieren. Wir unternehmen dabei innerhalb des weiten Feldes möglicher Operationalisierungen von »Behinderung« zwei Fokussierungen:

Erstens betrachten wir die spezifische Gruppe der Jugendlichen mit Behinderungen. Diese mögen sich im Kontext des Aufwachsens wie Jugendliche ohne Behinderungen auch durch eine Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Selbstkonzepten und deshalb durch eine Situativität und eine Unabgeschlossenheit von Selbstdeutungen auszeichnen. Der Hintergrund der Beschulung und/oder Unterbringung hauptsächlich in differenzierten Fördereinrichtungen, der daraus folgende Kontakt zu Peers mit Behinderung sowie das Erleben und Auseinandersetzen mit einer »Behinderung« oftmals von Geburt an lässt für diese Gruppe ambivalente Vermutungen hinsichtlich einer Selbstbezeichnung zu: Sowohl kann eine Selbstverständlichkeit institutioneller Bezeichnungen und ein unverfänglicher Umgang in Bezug auf ein Merkmal »Behinderung« wie auch eventuell eine Befremdlichkeit hinsichtlich der expliziten Adressierung in konkreten Fragen erwartet werden (Demant, 2017).1

Zweitens betrachten wir die Selbstauskunft als für viele Aspekte sozialwissenschaftlicher Erhebungen relevant – einschließlich des Merkmals »Behinderung«. Wir schließen daran eine Untersuchung der lebensweltlichen Angemessenheit entsprechender Erhebungsmethoden an. Ziel des Beitrags ist es, über die Identifikation einer der Lebenswelt angemessenen Konzeption von »Behinderung« Items zu operationalisieren, die einerseits ein gutes Verständnis aufseiten der Befragten sicherstellen; andererseits soll diese Form der Operationalisierung zu einer inhaltlich kohärenten Beschreibung des komplexen Erlebens von »Behinderung« beitragen. Korrespondierend mit den qualitativen, nachvollziehenden Untersuchungen der Konstruktion von »Behinderung« (exemplarisch Waldschmidt, 2005) möchten wir so ein quantitatives Modell entwerfen, das weder die Bedeutsamkeit von »Behinderung« als soziale Realität negiert, noch dieses aus den vielfältigen sozialen Bezügen herauslöst und (monokausal) verabsolutiert.

Im Folgenden wird nach dieser Einleitung (1.) die Frage einer lebensweltangemessenen Befragung zunächst bezüglich der Problemstellungen von Operationalisierungen von »Behinderung« an sich eröffnet (2.). Daraufhin werden verschiedene, bisher verwendete sozialwissenschaftliche Ansätze der selbstauskunftsbasierten Erhebung diskutiert (3.). Im Anschluss an die Darlegung des empirischen Vorgehens des Projektes »Inklusive Methoden« werden mögliche weitere Dimensionen einer Erhebung unterschieden (4.). Anhand der Diskussion in Fokusgruppen und Einzelerhebungen werden die Reaktionen der Jugendlichen auf diese Operationalisierungen und ihre dahingehenden Wünsche ausgearbeitet. Auf Basis der statistischen Auswertung der durchgeführten Befragungen diskutieren wir die Items hinsichtlich ihrer Verständlichkeit und eines empirisch rekonstruierbaren impliziten Modells von »Behinderung« (5.). In einer Zusammenfassung plädieren wir daraufhin für ein mehrdimensionales und reflexives Modell der Operationalisierung (6.).

2. »Behinderung« zwischen Strukturkategorie und Lebenswelt

Die Erhebung von »Behinderung« geht mit verschiedenen Entscheidungen bezüglich Operationalisierung und Adressierung einher. So müssen sich Operationalisierungen erstens zu Kriterien des Merkmals, zweitens zu den damit verbundenen Rechtsinstitutionen sowie drittens zur Perspektive der Auskunftsperson positionieren:

(1) Zu Kriterien von »Behinderung«: Eine genaue Eingrenzung und Beschreibung von »Behinderung« ist komplex (Kastl, 2017). So existieren neben der alltagsweltlichen Praxis der Zurechnung auf Basis von Aussehen oder Verhalten vielfältige Theorien, die zwischen umweltlichen Barrieren, körperbezogenen Funktionseinschränkung und Praxen der Zuschreibung oszillieren. Begründen etwa medizinische Modelle eine »Behinderung« ursächlich in einem individuellen körperlichen Defizit, betonen kulturelle Modelle die interaktionalen Zuschreibungs- und Einkörperungsprozesse (Maschke, 2008; Waldschmidt, 2005). Eine (teilweise) Integration dieser Aspekte unternimmt die International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). Auf Basis eines bio-psychosozialen Modells definiert sie »Behinderung« als Beschneidung von Teilhabe infolge einer Inkongruenz zwischen individueller Funktionseinschränkung und Umwelt und rückt damit gesellschaftliche Bedingungen in den Vordergrund. Im diskursführenden Kontext der UN-Behindertenrechtskonvention wurde sie schließlich auch als Maßgabe für die Teilhabeberichtserstattung in Deutschland etabliert (BMAS, 2016a, 2016b).

Zugleich bleibt mit der ICF grundsätzlich ungeklärt, inwiefern »Behinderung« von einem Personenmerkmal zu einer variablen Größe der Praxis wird: Fraglich ist so, inwiefern für jeden Kontext einzeln anhand festzulegender Normen der Teilhabe eine »Behinderung« zu bestimmen ist. Oder ob »Behinderung« andernfalls wiederum als Effekt der Funktionseinschränkungen auf Teilhabemöglichkeiten zu ermitteln ist und damit implizit ein personalisierendes Modell wiederholt (Bendel & Rohrmann, 2003). Offen ist damit etwa, ob die Verwendung von Hilfsmitteln als Angewiesenheit aufgrund einer funktionellen »Behinderung« zu interpretieren ist oder die potenzielle Abwesenheit einer Einschränkung durch ihre kompensatorische Leistung bedeuten kann. Die Referenz auf die ICF schließt eine Diskussion des konkreten Begriffs von »Behinderung« somit nicht ab, sondern macht diese umso virulenter. Die an die ICF anschließenden Operationalisierungen auch in der Teilhabeberichtserstattung bedürfen somit ebenso einer Reflexion wie einer Einordnung.

(2) Zur Reichweite der Rechtsinstitutionen von »Behinderung«: Einen Zugriff auf »Behinderung« erschwert des Weiteren die vielfache Verschränkung mit sozialstaatlichen Leistungen und rechtlichen Institutionen. So werden etwa sowohl Kinder und Jugendliche mit einem Sonderpädagogischen Förderbedarf (SPF) wie auch der Personenkreis mit einer amtlich anerkannten Behinderung unter anderem im zweiten Teilhabebericht der Bundesregierung (BMAS, 2016a) den Menschen mit Behinderung zugerechnet. Scheint die amtlich anerkannte Behinderung mit dem Behinderungsbegriff etwa der ICF aus Funktionsstörungen und daraus erwachsender Teilhabeeinschränkungen noch kommensurabel, gilt dies für den SPF nicht. Dieser kommt mit seiner entwicklungsbezogenen Bewertung weitgehend ohne eine Referenz auf eine faktische Teilhabeeinschränkung aus (Malecki, 2013). Auch räumt der zweite Teilhabebericht ein, dass faktisch weder alle Berechtigten eine amtliche Feststellung beantragen, noch alle Menschen mit amtlich anerkannter Behinderung eine Teilhabeeinschränkung erleben (BMAS, 2016a). Die konzeptuelle wie personelle Reichweite bestehender sozialstaatlicher Rechtsinstitutionen ist somit nicht ausreichend, um eine Zurechnung von »Behinderung« auf eine solche Einschränkung zu stützen. Zugleich lassen sich die Existenz entsprechender Klassifikations- und Diagnosepraxen aber auch nicht ignorieren. Sie sind in unterschiedlichem Maße prägend für die Lebenswelt von Menschen mit Behinderungen.

Damit scheint zum einen eine transnationale Verallgemeinerbarkeit der Operationalisierung von »Behinderung« (Coenen et al., 2016) schwierig. Zum anderen verstellen diese Überschneidungen aufgrund der mehrdeutigen Antwortmöglichkeiten auch eine direkte Abfrage eines Merkmals »Behinderung« – etwa als »Hast du eine Behinderung?«. Notwendig ist demgegenüber eine den konkreten sozialrechtlichen Strukturen angepasste und dies reflektierende Erhebung.

(3) Zur Perspektive der Auskunftsperson: Schließlich ist die Erhebung von »Behinderung« durch die jeweilige Auskunftsperson bedingt. So kann durch eine Fremdauskunft vor allem auf bestehende institutionelle Aspekte wie die Feststellung einer »Behinderung« oder eine ärztliche Diagnose2 referiert werden. Über diese und weiterführende Beschreibungen ist gegebenenfalls die Ableitung von Teilhabechancen möglich. Zugleich verbleibt eine solche Beschreibung von »Behinderung« auf der Ebene einer an externen Kriterien bestimmten Strukturkategorie (Schröttle & Hornberg, 2014).

Das Erleben von »Behinderung« ist demgegenüber an eine Selbstauskunft gebunden. Dies gilt sowohl für die Aspekte der konkreten Funktionseinschränkungen wie auch für das Erleben eingeschränkter Teilhabe. Da diese Aspekte jeweils relational strukturiert sind und subjektive Einschätzungen erfolgen müssen, beinhaltet dies zugleich die Chance, diese Prozesse zu rekonstruieren. Ausgehend vom Modell der ICF kann so in Rechnung gestellt werden, dass mit dem Abbau von Barrierestrukturen und/oder der Bereitstellung entsprechender Unterstützungsmaßnahmen eine »Behinderung« gegebenenfalls an Gewicht verliert.

Die Diskussion der Operationalisierung des Merkmals »Behinderung« ist angesichts dieser Vielzahl von Entscheidungen somit ebenso notwendig wie herausfordernd. Für die Frage der Selbstauskunft auf Basis oder mit Referenz auf die ICF bestehen allerdings schon einige praktische Beispiele, die aufgegriffen und deren Ansätze weitergeführt werden sollen.

3. Stand der Forschungspraxis

In der Forschungspraxis zeichnen sich vor dem Hintergrund dieser Problematiken zwei grundsätzliche Strategien der Operationalisierung von »Behinderung« ab:

(1) Operationalisierung über eine amtlich anerkannte Behinderung: Unter anderem der zweite Teilhabebericht der Bundesregierung (BMAS, 2016a, S. 537ff.) greift für die Auswertung von amtlichen Daten und Bevölkerungserhebungen auf die amtlich anerkannte Behinderung zurück. Um sich bei der Betrachtung von Menschen mit Behinderung nicht ausschließlich auf beantragte und amtlich anerkannte Behinderungen zu beschränken, wurde dieses Kriterium je nach zur Verfügung stehenden Daten um unterschiedliche gesundheits- und entwicklungsbezogene Aspekte erweitert (für eine Operationalisierung über den Schwerbehindertenausweis siehe Sagner, 2014; zur Systematisierung amtlicher Daten siehe Schnell & Stubbra, 2010). Für die Auswertung des Mikrozensus (Welle 2013) wurden etwa Menschen mit akuten Krankheiten oder Unfallverletzungen hinzugezogen, die über sechs Wochen andauerten (BMAS, 2016a). Im Fall des sozio-ökonomischen Panels (Welle 2014) fand die Kriterienkombination aus mindestens einjähriger Krankheit oder Beschwerden in eben dieser Dauer sowie den daraus resultierenden Einschränkungen des Treppensteigens, anstrengender Alltagstätigkeiten oder Einschränkung von Arbeitsfähigkeit, Sozialkontakten oder dem Alltagsleben Anwendung (BMAS, 2016a). Bei der »Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland« (KIGGS; Welle 2003–2006;) wurde schließlich die amtlich anerkannte Behinderung durch einen (potenziellen) Therapiebedarf in den letzten zwölf Monaten sowie die Einschätzung alltäglicher Einschränkungen im Vergleich zum Gros der Gleichaltrigen ergänzt (BMAS, 2016a). Das Kriterium der amtlichen Anerkennung wird so um (scheinbar) homologe Aspekte erweitert, die eine Identifikation (potenzieller) Menschen mit Behinderung ermöglichen sollen.

(2) Operationalisierung über Beeinträchtigungen: Unter anderem die »Vorstudie für eine Repräsentativbefragung der Menschen mit Behinderung(en)« des BMAS (Schröttle & Hornberg, 2014) konzipierte das Merkmal »Behinderung« ausgehend vom alltagspraktischen Erleben von Einschränkungen verschiedener funktionaler Teilbereiche. Jeweils seien diese in gesundheitlichen Problemen begründet und könnten durch Hilfsmittel nicht ausgeglichen werden – eine amtlich anerkannte Behinderung wird diesen Kriterien nachgeordnet. Eine Anwendung erfährt eine solche Operationalisierung in Bezug auf die Teilbereiche »Sehen, Hören, Bewegen und Denken/Erinnern/Begreifen« unter anderem in der Studie zur »Mediennutzung von Menschen mit Behinderungen« (Bosse & Hasebrink, 2016; Deutsches Studentenwerk, 2011; Schröttle et al., 2013). Hier schließt neben der Ausdifferenzierung der konkreten Funktionsstörungen – etwa in den Kategorien »schwerhörig«, »ertaubt«, »gehörlos« – im Fall von Mehrfachbeeinträchtigungen auch eine Auswahl der stärksten Einschränkung an, worüber Teilnehmende schließlich den jeweiligen Teilgruppen zugeordnet werden.

Mit diesen Formen der Operationalisierung gehen formale Chancen und Grenzen einher: Das Kriterium der amtlich anerkannten Behinderung kann für die Bearbeitung als konkreter und eindeutiger betrachtet werden. Allerdings ist die Setzung von »Behinderung« als Verhältnis mehrerer, sich überschneidender Kriterien nicht nur potenziell uneinheitlich, sondern kann auch zu selektiven Unter- oder Überschätzungen der Zielpopulationen führen. Insbesondere gilt dies für das Jugendalter, in dem eine amtliche Anerkennung oftmals biografisch spät, bei Statusübergängen und/oder erhöhtem Unterstützungsbedarf beantragt wird (Malecki, 2013). Das Konzept von »Behinderung« innerhalb der amtlichen Anerkennung verweist dabei auf Fremdinformationen3 – die Operationalisierung über Beeinträchtigungen adressiert hingegen eine subjektive Perspektive. Letztere geht allerdings ebenso von Funktionsstörungen als Ursache von Behinderungen aus: Erst nachträglich werden diese in den vorliegenden Formen der Operationalisierung mit der subjektiven Wahrnehmung komplex gekoppelt.

Ein Bezug zu Umweltbedingungen und die Identifikation konkreter Barrieren sind schließlich mit beiden Operationalisierungen möglich. Indem in der Auswertung Zusammenhänge mit weiterführenden Fragen der Lebenswelt – etwa der Beteiligung an kulturellen Aktivitäten – hergestellt und Vergleiche innerhalb von Teilgruppen oder zu Menschen ohne Behinderung gezogen werden, können Ableitungen über Teilhabe und Einschlüsse, Barrieren und Ausschlüsse getroffen werden. Die Erfassung von »Behinderung« entsteht so nicht in den jeweiligen Abfragen eines Merkmals, sondern innerhalb der Gesamtfragestellung und -auswertung der jeweiligen Studien hinsichtlich vorhandener Teilhabeeinschränkungen.

4. Das Projekt »Inklusive Methoden«

Die Leerstellen der Methodenforschung und der bisherigen Forschungspraxis waren Anlass, im Projekt »Inklusive Methoden« weitere Möglichkeiten der Operationalisierung von »Behinderung« zu untersuchen. Es verfolgte dabei die Erprobung und Überarbeitung quantitativer Erhebungsmethoden der Jugendforschung im Spannungsverhältnis zwischen Anpassung an die Befragten und standardisierten Vorgehensweisen. Dafür adressierten wir die Gruppe der 13- bis 18-Jährigen mit allen unterschiedlichen Formen von Behinderungen. Diese wurden über einschlägige Orte der Beschulung, Erziehung, Förderung oder Betreuung rekrutiert – sofern die Orte integrativ bzw. inklusiv orientiert waren, wurde als Einschlusskriterium auf die Angabe eines SPF durch die jeweiligen Fachkräfte zurückgegriffen.

Die Entwicklung und Überarbeitung des quantitativen Instrumentariums mit dem exemplarischen Thema Freundschaften basierte neben Literaturrecherchen, Diskussionen im Projektbeirat und Gesprächen mit Fachkräften der (sonder-)pädagogischen Praxis zentral auf Erhebungen mit Jugendlichen. So wurden erstens vier Fokusgruppen mit insgesamt 24 Teilnehmenden mit Seh-, Hör-, körperlichen und sogenannten geistigen Behinderungen sowie sozial-emotionalen Auffälligkeiten durchgeführt. Mit den Jugendlichen wurden unter anderem ihr Verständnis und ihre Wünsche zu Items zum Thema »Behinderung« diskutiert.

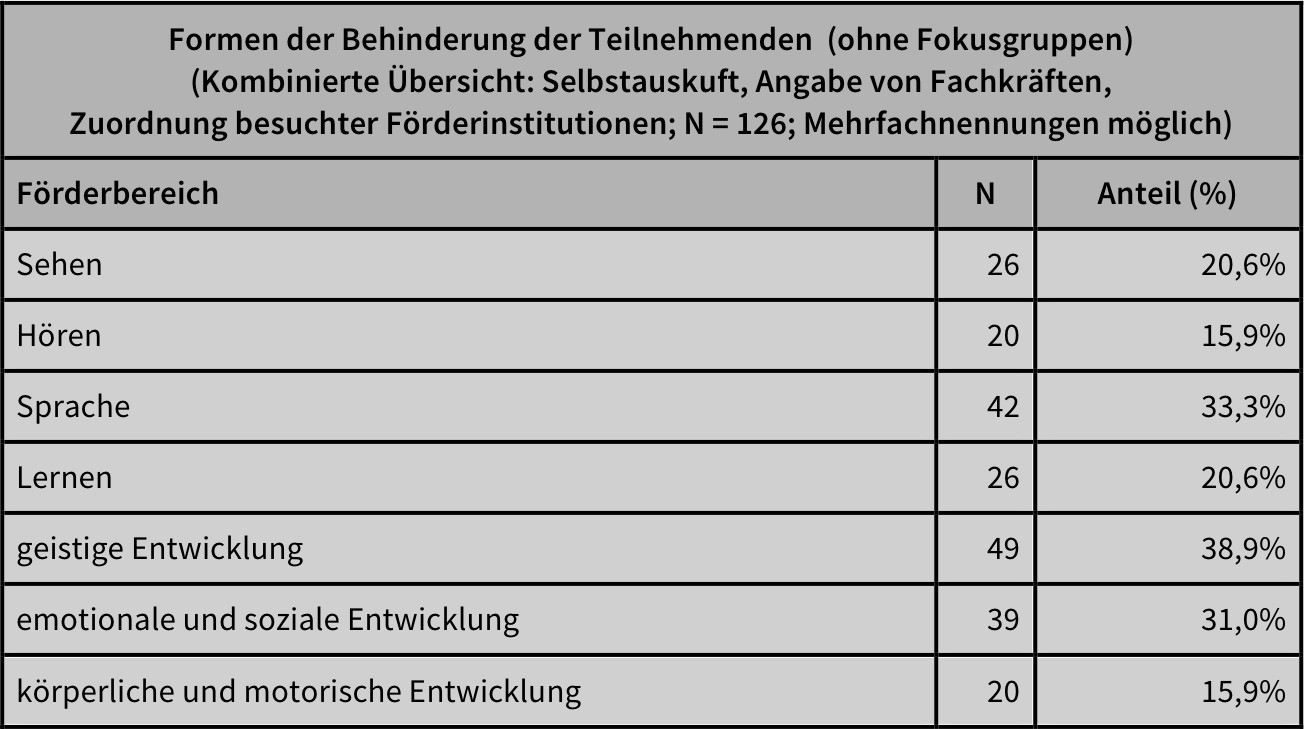

Zweitens wurden 136 Erhebungen in verschiedenen Modi (95 persönlich-mündlich, 30 schriftlich sowie explorativ 11 digital) durchgeführt. An diesen nahmen 126 Jugendliche4 mit unterschiedlichen Formen von Behinderungen teil (als kombinierte Übersicht Tab. 1).5 Die Befragungen wurden dabei auf mehrere Weisen angepasst:

➢ bezüglich der Inhalte an die Lebenswelt von Jugendlichen mit Behinderungen (u. a. wurde inhaltlich berücksichtigt die Nutzung von Assistenz, Erleben von Ausgrenzung, verfügbare Zeit);

➢ in der Erhebungsform an den Bedarf der Befragten (u. a. Großdruck, Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache [DGS], Modellierung in Unterstützter Kommunikation, dialogische Klärung von Inhalten und Antworten angelehnt an Techniken des Conversational Interviewing; West et al., 2018);

➢ hinsichtlich der Komplexität an die kognitiven Fähigkeiten (u. a. Visualisierung und Symbolisierung von Antwortmöglichkeiten, Aufteilung von Mehrfachantwortensets auf Einzelfragen).

Tab. 1:

Formen der Behinderung der Teilnehmenden (ohne Fokusgruppen)

Tab. 1:

Formen der Behinderung der Teilnehmenden (ohne Fokusgruppen)

Der Fragebogen umfasste unter anderem Fragen zu »Behinderung«. Dieser wurde in einem iterativen Prozess aus Erhebung und Überarbeitung ersetzt, ergänzt oder umgestellt. Ausgangspunkte für diese Veränderungen bildeten die subjektiv durch die Jugendlichen benannten oder strukturell in der Interaktion dokumentierten Probleme. So wurde bei 125 Erhebungen6 von den jeweiligen Interviewer*innen ein Behavioral Coding (in Anlehnung an Prüfer & Rexroth, 1985) durchgeführt, um die Interaktionen des gegenseitigen Verstehens, Irritationen, Verständnisprobleme u.Ä. festzuhalten.7 Dokumentiert wurde dabei aufseiten der Interviewenden

1. ein exaktes Vorlesen der Frage und der Antwortvorgaben,

2. eine Wiederholung dieser,

3. eine leichte Änderung (Anpassung einzelner Worte, Erklärung von Begriffen etc.) und

4. eine starke Änderung (Streichung oder Änderung von Antwortvorgaben, Änderung der Fragenstruktur)

sowie aufseiten der Befragten

1. die Gabe einer adäquaten Antwort,

2. die Gabe einer inhaltlich plausiblen Antwort außerhalb der Antwortvorgaben,

3. die Gabe einer inhaltlich unplausiblen Antwort,

4. die vorzeitige Antwortgabe und

5. ob aufgrund von Verbalisierungen, Mimik oder Gestik Hinweise auf Unsicherheiten vorkamen.

Auf Basis dieser Angaben lässt sich die Verständlichkeit wie auch die lebensweltliche Angemessenheit von Fragen einschätzen. Darüber hinaus wurden spontane Anmerkungen der Befragten zu den jeweiligen Fragen festgehalten. Nach Abschluss der Erhebung wurde eine umfassende gemeinsame Reflexion durchgeführt. Mit den verschiedenen Daten werden im Weiteren unterschiedliche Operationalisierungsweisen von »Behinderung« untersucht.

Grundlegend für die Auswahl und Formulierung der Operationalisierungen von »Behinderung« im Fragebogen waren drei Prinzipien. Erstens wurde versucht, im Sinne der Lebensweltorientierung (Weinbach, 2016) an die Alltagskonzepte und, wo möglich, auch die Alltagspraxis der Befragten anzuschließen. Ziel war es, Items möglichst einfach und beantwortbar zu formulieren, den Befragten Verständnis zu ermöglichen und Irritationen, Falschangaben und Item-Nonresponses zu vermeiden. Dass die jeweils angemessenen Begriffe sozialisationsabhängig, teilweise situativ und trotz übergreifender Initiativen – etwa des Netzwerks »people first«, das sich für den Begriff »Menschen mit Lernschwierigkeiten« anstelle von »geistig behinderte Menschen« einsetzt – individuell unterschiedlich sind, stellt dabei eine Herausforderung dar. Diese konnte allerdings nicht im Vorfeld aufgelöst werden, sondern bedarf der empirischen Reflexion (siehe weiterführend 5.1). Zweitens wurde die Erhebungspraxis über Selbstauskünfte bezüglich ihrer Implikationen betrachtet. Es wurde untersucht, inwiefern spezifische Dimensionen von »Behinderung« in der subjektiven Wahrnehmung und Aussage der Befragten assoziiert sind (siehe weiterführend 5.3). Dies bedeutet zugleich nicht eine geringere Aussagekraft des Erhobenen – eher eröffnen sich mit einer entsprechenden Einordnung neue Möglichkeiten passender und produktiver Beschreibungen von Lebenswelten und Selbstwahrnehmungen. Drittens wurde die in den bisher bestehenden Operationalisierungen angedeutete Fassung des Phänomens »Behinderung« als Kombination der Teilaspekte funktionaler Einschränkungen und des Erlebens von Barrieren fortgesetzt. Deren komplexe Verschränkung sollte im Gegensatz zur bisherigen Forschungspraxis allerdings nicht mehr Aufgabe der Befragten sein, sondern als nachträglicher Prozess in der Auswertung erfolgen.

Formuliert und differenziert wurden daraufhin sechs Dimensionen der Operationalisierung von »Behinderung«:

(1) Selbstbild: Mit den Fragen »Siehst du dich als Jugendlichen mit einer Behinderung?« und »Sagst du von dir selbst, dass du eine Behinderung hast?« sollte die subjektive Beziehung zum und Identifikation mit dem abstrakten Begriff »Behinderung« erfragt werden.

(2) Vorliegen eines Schwerbehindertenausweises: Mit der Frage nach dem Vorliegen eines Schwerbehindertenausweises wurde die Schnittstelle sozialrechtlicher Vorgaben, diagnostischer Verfahren und alltagspraktischer Leistungsbezüge (z. B. ÖPNV) anvisiert.

(3) Funktionen und Einschränkungen: Fragen zu einzelnen Funktionen und Fähigkeiten, etwa »Wie gut kannst du im Alltag hören? – (1) gut, (2) teils/teils, (3) schlecht, (4) gar nicht« sollten auf mögliche Einschränkungen hinweisen. Adressiert wurden die Funktionen/Fähigkeiten: Sehen, Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben, sich konzentrieren, sich Dinge merken.8

(4) (Medizinisch-diagnostische bzw. am Förderschwerpunkt orientierte) Klassifikationen: Mit Fragen wie »Bist du (1) gehörlos, (2) schwerhörig, (3) hast du eine andere Hörbehinderung oder Höreinschränkung oder (4) nichts davon?« wurden die alltagsweltlichen Adaptionen medizinisch-diagnostischer Kategorien anvisiert. Erfragt wurden die Klassifikationen von Seh-, Hör-, Sprach- und Lernbehinderungen, der sogenannten geistigen und der körperlichen Behinderungen, chronischen und psychischen Erkrankungen sowie Verhaltensauffälligkeiten.

(5) Nutzung von Hilfsmitteln: Auskünfte im Schema »Nutzt du ein Cochlea-Implantat?« sollten an den Alltag der Befragten anschließen. Sie thematisieren unterstützende, größtenteils eigenständig verwendbare, auf spezifische Funktionseinschränkungen ausgerichtete Geräte. Formuliert wurden Fragen zur Nutzung von Brille, Schriftvergrößerung, Langstock, Screenreader, Braillezeile, Hörgerät, Cochlea-Implantat, Deutscher Gebärdensprache, Bild- und Buchstabenkarten, eines Talkers sowie von Gehhilfen und eines Rollstuhls.9

(6) Erleben von Barrieren: Fragen nach dem Erleben von Barrieren sollten die Schnittstelle zwischen Funktionen, Klassifikationen und Hilfsmitteln darstellen: »Erlebst du Beeinträchtigungen aufgrund deiner Behinderung bei Freizeitaktivitäten?«

5. Ergebnisse und Interpretation

Die dargestellten Formen der Operationalisierung betrachten wir im Folgenden empirisch hinsichtlich ihrer Angemessenheit bezüglich der Lebenswelt der Befragten und im Hinblick auf ihre Verwendungsmöglichkeit in Befragungen. Zunächst werden dazu die qualitativen Diskussionen der Fokusgruppen sowie die Anmerkungen und Reflexionen aus den Einzelerhebungen dargelegt (5.1). Diese weisen auf subjektiv wahrgenommene Probleme mit der Form und den Inhalten der Operationalisierungen hin und machen Verständnisschwierigkeiten deutlich. Anhand von ihnen wurden im Erhebungsprozess Weiterentwicklungen der jeweiligen Items vorgenommen. Inwiefern die in der jeweils letztgültigen Version verwendeten Operationalisierungen beantwortbar waren, wird anschließend anhand der Antwortquoten und des Behavioral Codings diskutiert (5.2). Schließlich wird in der Zusammenschau der unterschiedlichen Dimensionen die Frage nach spezifischen Potenzialen und Grenzen von Selbstauskünften für ein empirisches Modell von »Behinderung« untersucht (5.3).

5.1 Verständnisschwierigkeiten, Kommentare und Wünsche der Befragten

Die operationalisierten Dimensionen von »Behinderung« wurden von den befragten Jugendlichen zum einen aus reflexiven Überlegungen heraus kommentiert. Zum anderen weisen ihre nebenbei getätigten Äußerungen und Anmerkungen auf Problemstellungen der Items hin:

(1) Selbstbild: Die Operationalisierungen der subjektiven Identifikation mit dem Merkmal »Behinderung« hatten verschiedene Schwierigkeiten in der Befragungssituation zur Folge. Insbesondere häufig waren dabei semantische Missverständnisse. Die Items wurden vor allem von Jugendlichen mit einer sogenannten geistigen Behinderung wortwörtlich interpretiert: als Frage, was sie etwa von Freunden nach einer Behinderung gefragt antworten würden. Auch bestanden Schwierigkeiten in der Beantwortung aufgrund der Suche nach Referenzgrößen in Fremdauskünften. So war für mehrere Jugendlichen unklar, ob sie nun »wirklich« eine »Behinderung« hätten, läge bei ihnen doch eine Legasthenie bzw. »nur« eine leichte »halbseitige Lähmung« vor.10

Die Antworten auf diese Frage sind zudem mit der Konnotation und Interpretation von »Behinderung« verbunden. Wurde von Interviewer*innen mehrmals vermutet, dass den Befragten entsprechende Fragen eventuell aufgrund ihrer stigmatisierenden Wirkung unangenehm sein könnten, so stellte ein gehörloser Jugendlicher sinngemäß (Übersetzung des DGS-Dolmetschers) heraus: »Ich bin gehörlos. Und da bin ich ja auch stolz drauf.« Ein wiederum in Teilen negatives Bild von »Behinderung« implizierte demgegenüber die Aussage eines Jugendlichen innerhalb einer Heilpädagogischen Tagesstätte für geistige Entwicklung, dass er die Behinderung »herauswachsen lassen« und später genauso gut schreiben können wolle, wie alle anderen auch. Auch diskutierten die Jugendliche unterschiedlich konnotierte Begriffe von »Behinderung« als angemessen. »Handicap« oder »Einschränkung« wurden als angenehmer als »Beeinträchtigung« benannt.

Entgegen dieser Uneindeutigkeiten und Unklarheiten ermöglicht die Allgemeinheit und Gebräuchlichkeit der Formulierung »Behinderung« für einige Jugendlichen aber auch eine positive Selbstidentifikation und Zugehörigkeit. Mehrere Befragte, die sich im weiteren Fragebogen an keiner Stelle mit einer konkreten Klassifikation beschrieben, identifizierten sich in ihrem Selbstbild als Jugendliche mit Behinderung.

(2) Vorliegen eines Schwerbehindertenausweises: Die Frage nach dem Vorliegen eines Schwerbehindertenausweises wurde von den Jugendlichen mit und ohne Ausweis durchgehend als unproblematisch benannt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Jugendlichen ihren Ausweis oft (insbesondere im Nahverkehr) verwenden, dieser in institutionellen Zusammenhängen (Schule, Tagesstätte, Familie) thematisiert wird und teilweise auch ein wichtiges Objekt für Stolz und Selbstbewusstsein darstellt. Trotz seiner Kopplung an die abstrakte Vergabeprozedur scheint er so für die Befragten ein relevantes Element ihrer Lebenswelt zu sein.

(3) Funktionen und Einschränkungen: Die Fragen nach Funktionen und deren Einschränkungen waren notwendigerweise relational aufgebaut, wobei der konkrete Vergleichshorizont (Peers in der Schule, ein früheres Selbst etwa vor einem Unfall oder eine abstrakte Norm) nicht weiter spezifiziert wurde. Damit setzten die Items ein externalisierbares und umgrenzbares Verhältnis zur eigenen Person voraus. In dieser Folge konnten etwa Sinnes- und Bewegungseinschränkungen durch die Befragten passend als Funktionen des eigenen Körpers benannt werden; Einschränkungen des Lernens und Konzentrierens oder psychische Probleme ließen sich demgegenüber von den Befragten nur schwer fassen.

Darüber hinaus ist in den Fragen zu Funktionseinschränkungen das Verhältnis zur Nutzung von Hilfsmitteln konstitutiv uneindeutig: Eine erste Version, etwa »Wie gut kannst du sehen?«, wurde von den Jugendlichen dahingehend hinterfragt, ob ein »Sehen« mit oder ohne Brille gemeint sei. Die eingefügte Überarbeitung »auch mit Brille, falls du eine nutzt« führte wiederum zu inhaltlichen Irritationen wie auch semantischer Unverständlichkeit sowohl bei Nutzer*innen wie Nicht-Nutzer*innen des Hilfsmittels (siehe dazu auch Madans & Loeb, 2013). Abschließend konzipiert wurde daraufhin die alternative Einfügung »im Alltag«. Diese Fokussierung der lebensweltlichen Praxis war für die Befragten verständlich und diente auch bei Unsicherheiten der Befragten in Form einer Wiederholung als ausreichende Erläuterung. Missverständnisse, die sich auf eine Kontextabhängigkeit – »In der Schule kann ich mich z. B. nicht konzentrieren« – oder den Gegenstand beziehen – ein Jugendlicher mit Autismus fragte, ob das physische Sehen oder das interpretative Erkennen von Emotionen des Gegenübers gemeint sei –, können damit allerdings nicht vermieden werden.

(4) (Medizinisch-diagnostische bzw. am Förderschwerpunkt orientierte) Klassifikationen: Bei der Beantwortung von Fragen zu alltagsweltlich adaptierten Klassifikationen changierten die Befragten intra- wie interindividuell beständig zwischen der Annahme dieser Kategorien als passender Beschreibung des eigenen Erlebens und der Diskussion und Abwandlung formaler Kriterien. Auch bestanden unterschiedliche Jugendliche jeweils darauf, eine »Hörstörung«, »Hörbehinderung« oder »Höreinschränkung« zu haben, ohne dass die je anderen Begriffe dies umfassen würden.

Die gewünschte und im iterativen Überarbeitungsprozess vorgenommene Ausdifferenzierung der Begriffe hatte allerdings auch Verständnisschwierigkeiten insbesondere aufseiten nicht anvisierter Zielgruppen zur Folge. Das Beispiel der Angststörung als Illustration einer psychischen Behinderung führte etwa zur Aussage eines Jugendlichen, er hätte vor einem anderen Jugendlichen aus einer benachbarten Gruppe Angst und dieser würde ihn stören. Ebenso führte aber auch die ohne Beispiele verwendete Frage nach einer körperlichen Behinderung zur Angabe, dass eine solche aufgrund von »Plattfüßen« und »Hühneraugen am Fuß« bestehe. Ebenso wurde die verbreitete Formulierung der »Lernschwierigkeit« als Frage nach schulischem Erfolg verstanden. Entsprechende Angaben zu Kategorisierungen zeigen sich damit als inhärent uneindeutig. Sowohl sind Beispiele und Ausdifferenzierungen für die Befragten irreführend, wie auch verallgemeinerte Termini diesen unspezifisch und gegenstandslos erscheinen. Zugleich wünschte sich eine Reihe von Jugendlichen eine derartige, für sie konkrete Frage.

(5) Nutzung von Hilfsmitteln: Die Fragen nach genutzten Hilfsmitteln wurden von den Befragten unterschiedlich aufgenommen. Konnten Jugendliche mit entsprechenden Einschränkungen diese oftmals unproblematisch beantworten, irritierten Begriffe wie »Screenreader« und »Deutsche Gebärdensprache« den Großteil der weiteren Befragten. In der Weiterentwicklung des Fragebogens wurden diese Items deshalb durch einen Filter der Zustimmung zu jeweils einschlägigen Formen von Funktionseinschränkungen und/oder Behinderungen nachgeordnet. Im Weiteren benannten die befragten Jugendlichen keine Probleme. Dies zeigt sowohl die Alltagsrelevanz der jeweiligen kommunikativen oder assistiven Technologien wie auch die Bedeutung einer an der konkreten Lebenswelt der Zielgruppe ausgerichteten Befragung.

(6) Erleben von Barrieren: Die konzeptionell angedachte Frage nach Barrieren wurde nicht in die Einzelerhebungen integriert. In der Entwicklungsphase wurde sie in den Fokusgruppen einhellig als zu kompliziert und »komisch« verworfen, d. h. außerhalb der Lebenswelt der Jugendlichen verortet und deshalb nicht verständlich.

In den Fokusgruppen mit Jugendlichen mit Behinderungen wurden die dargestellten Formulierungen und Themen mit Ausnahme der Frage nach Barrieren als passend diskutiert. Zugleich wurde in Bezug auf die angebotenen Antworten deren teilweise heikler und persönlicher Charakter angemahnt. Zwar hätte keine der Fragen entfernt werden sollen, da diese wichtig für ein Gesamtbild ihrer selbst seien, so die Jugendlichen. Jeweils wünschten diese sich aber eine explizite Möglichkeit der Antwortverweigerung für Fragen zum Thema »Behinderung«. Mit der Antwortvorgabe »möchte ich nicht sagen« wurde eine solche zunächst für alle entsprechenden Fragen implementiert und aufgrund der Nicht-Nutzung im Weiteren aus den Fragen nach dem Schwerbehindertenausweis und den Hilfsmitteln gestrichen. Die Ambivalenz einer solchen persönlichen Adressierung wird deutlich, wenn ein Jugendlicher auch seinen Dank formulierte, sich durch die vielfältigen und detaillierten Fragen endlich verstanden zu fühlen, andere Befragte aber aktiv die angebotene Verweigerung nutzten.

5.2 Die Beantwortbarkeit von Fragen

Um die Beantwortbarkeit der jeweils operationalisierten Dimensionen von »Behinderung« zu analysieren, wurden die verwendeten Fragen in zwei Schritten aggregiert. Zunächst wurden die verwendeten Versionen einzelner Fragen hinsichtlich inhaltlicher und formaler Vergleichbarkeit zusammengeführt. Bestanden Divergenzen, wurden jeweils die zuletzt überarbeiteten Versionen verwendet. Anschließend wurden die jeweiligen Fragen entsprechend ihrer anvisierten Dimensionen aggregiert. Differenzen zwischen den jeweiligen Teilfragen der Dimensionen werden im Folgenden schriftlich ausgewiesen.

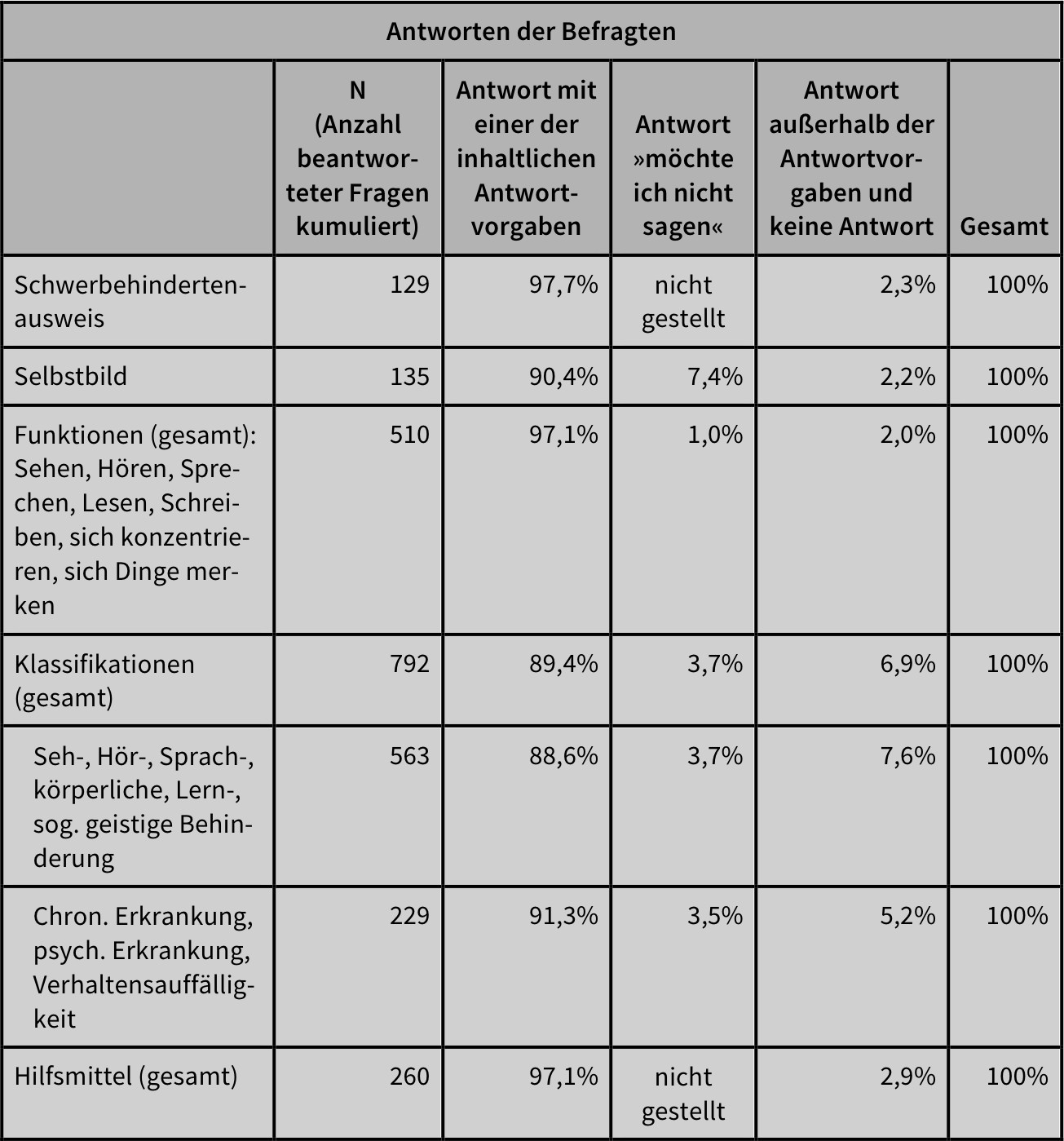

Tab. 2:

Fragen zu Behinderung aggregiert zu Dimensionen – Antworten der Befragten

Tab. 2:

Fragen zu Behinderung aggregiert zu Dimensionen – Antworten der Befragten

Die Antwortquoten11 der Befragten (Tab. 2) zeigen, dass von rund 97 bis 98% der Fälle insbesondere die Fragen nach der Verwendung von Hilfsmitteln, nach einem Schwerbehindertenausweis und nach Funktionen und deren Einschränkungen mit einer der vorgegebenen Antwortvorgaben beantwortet wurden. Problematisch im Sinne nicht vorgegebener oder verweigerter Antworten waren demgegenüber die Fragen nach dem Selbstbild und nach Klassifikationen.12 Dies ist für die Fragen nach einem Selbstbild insbesondere auf die Angabe zurückzuführen, eine entsprechende Frage nicht beantworten zu wollen. Etwa drei Viertel der Befragten, die keine der vorgegebenen inhaltlichen Antworten nannten, griffen auf diese Antwortoption zurück. Dies weist auf eine erhöhte Sensibilität von Prozessen der persönlichen Verarbeitung von Zuschreibungen und Erleben von »Behinderung« hin. Zugleich geben diese Antworten Hinweise auf mögliche unangenehme Selbststigmatisierungen.

In Bezug auf Klassifikationen ist ebenso eine hohe Zahl von Antworten festzustellen, die nicht die vorgegebenen inhaltlichen Vorgaben nutzen. Der größere Teil dieser Antworten entfällt allerdings auf Antworten außerhalb der Antwortvorgaben bzw. verweigerte Antworten: Insbesondere ist dabei die Antwort »weiß ich nicht« relevant. Jede Frage nach Klassifikationen wurde in 1 bis 6% der Fälle derart beantwortet – in keiner weiteren Frage nach »Behinderung« wurde eine derartige Antwort formuliert. Dies verdeutlicht, dass (auch) Jugendliche mit Behinderungen teilweise mit der Frage nach entsprechenden Klassifikationen überfordert sind. Auch eine alltagsweltliche Auseinandersetzung mit dem Konzept der »Behinderung« mindestens durch den Besuch der jeweils einschlägigen Förder- und Freizeitorte, über die eine Rekrutierung stattfand, führt somit nicht zu einer eindeutigen Bearbeitbarkeit ausdifferenzierter, an medizinisch-diagnostische Begriffen angelehnter Teilfragen. Gleichzeitig zeigen diese Angaben, dass den Jugendlichen eine Unsicherheit um die genaue Einordnung eigener Einschränkungen in Teilen bewusst ist und sie dies artikulieren können. Gleichzeitig fand in 35 von 136 (25,7%) Erhebungen keinerlei Zustimmung zu einer der abgefragten Klassifikationen statt. Dies weist darauf hin, dass diese Kompetenz des Ausdrucks von Unsicherheit nicht flächendeckend vorhanden ist.13 Die Angabe »weiß ich nicht« ist so keine unbedingte Folge einer unklaren Einordnung der eigenen »Behinderung«, sondern muss als aktive Leistung der jeweiligen Befragten verstanden werden.

Die ausgeführten Probleme bei der Bearbeitung des Selbstbildes und der Klassifikationen sind des Weiteren nicht ausschließlich auf die Gruppe von Jugendlichen zurückzuführen, die im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung beschult oder betreut werden. Auch wenn diese teilweise keine oder unplausible Antworten außerhalb des Antwortformats gaben, waren entsprechende Quoten mit denen der nicht in diesem Förderschwerpunkt beschulten Jugendlichen vergleichbar.14

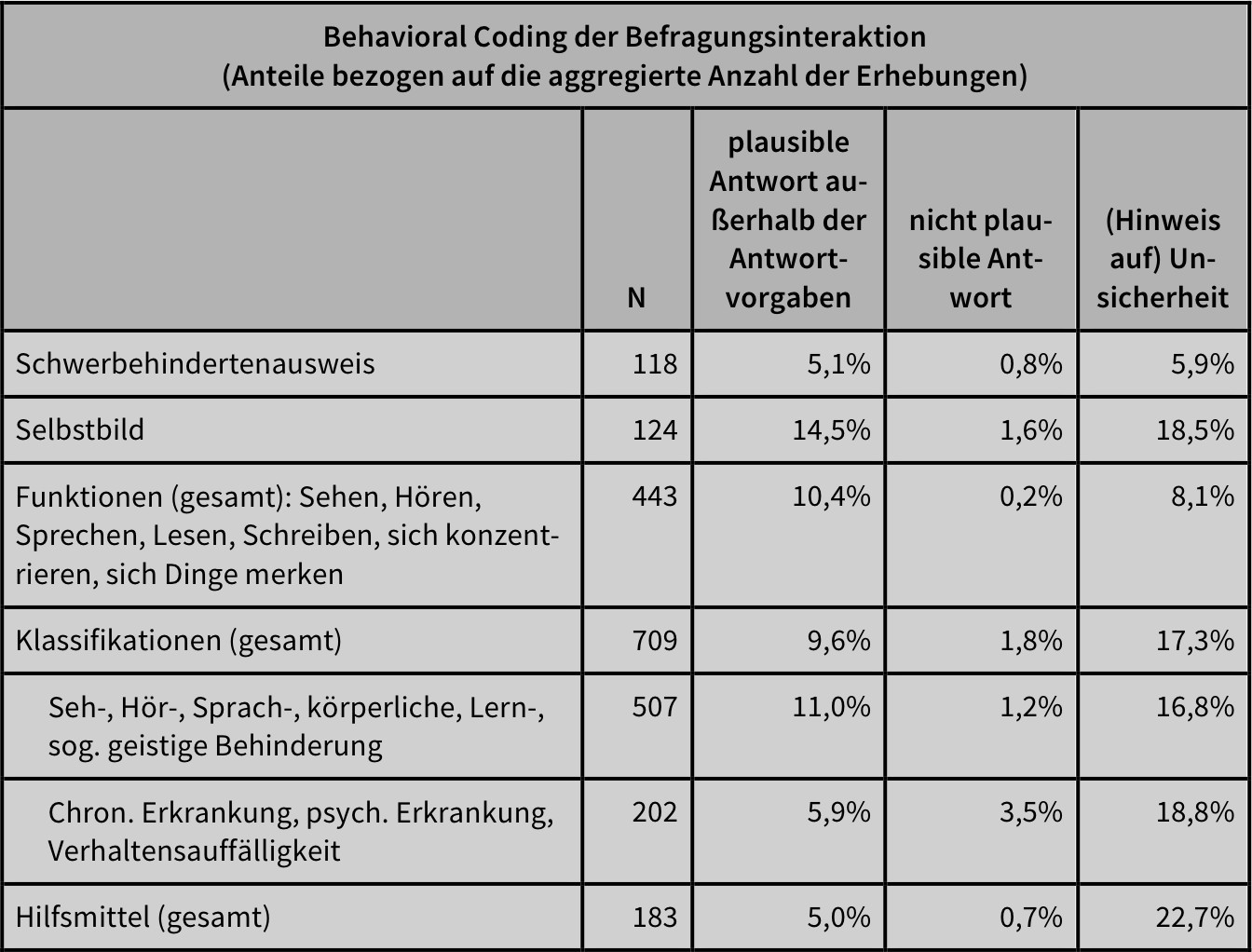

Tab. 3:

Fragen zu Behinderung aggregiert zu Dimensionen – Behavioral Coding der Befragungsinteraktion (Auswahl)

Tab. 3:

Fragen zu Behinderung aggregiert zu Dimensionen – Behavioral Coding der Befragungsinteraktion (Auswahl)

Das Behavioral Coding der jeweiligen Operationalisierungsdimensionen zeigt jenseits der jeweiligen Antwortgabe die Befragungsinteraktion und weist damit unter anderem auf Unsicherheiten im Bearbeitungsprozess der Fragen hin (Tab. 3).15 In Bezug auf die Fragen zur Nutzung von Hilfsmitteln kann dabei die Vermutung aus qualitativen Beobachtungen bestätigt werden: Vielfach und fast ausschließlich kommt es bei Jugendlichen, die angeben, keine einschlägig korrespondierende »Behinderung« zu haben, zu Irritationen. So reduziert sich die Zahl an Unsicherheiten jeweils rund um die Hälfte, werden etwa bei der Frage nach der Nutzung von Schriftvergrößerungen oder Braillezeilen nur die Jugendlichen betrachtet, die selbst angeben, eine Sehbehinderung zu haben. Die Befragten wissen zugleich um ihre Unkenntnis weiterer Hilfsmittel und reagieren mit Verwunderung auf nicht spezifische Fragen.

Eine nicht plausible Antwort – d. h. nicht den Antwortvorgaben und der Frageintention entsprechend – evozierten im Verlauf der Befragungsinteraktion insbesondere die Fragen nach dem Selbstbild sowie die Fragen zu Klassifikationen psychischer Erkrankungen, Verhaltensauffälligkeiten, Sehbehinderungen und körperlichen Behinderungen. Aufgrund der kleinen Fallzahlen müssen diese Angaben unter Vorbehalt betrachtet werden. Dennoch deuten sie darauf hin, dass insbesondere diese Fragedimensionen zu breiteren Assoziationen anreizen. Im Anschluss an die Fragen nach der Funktion »sich konzentrieren können«, dem Selbstbild, der Seh- und Lernbehinderung häuften sich dahingegen die Antwortgaben, die auf das Fragethema Bezug nahmen, aber die Frage nicht mit einer der Antwortvorgaben erwiderten. Dies zeigt den Wunsch der Befragten, ihre eigenen Erfahrungen und Einordnungen genauer auszuführen, etwa indem sie Kontexte unterschieden, die gute und schlechte Konzentration bedingen würden, unterschiedliche Formen der Sehbehinderungen differenzierten oder die ambivalente Verknüpfung von Fremdauskünften mit dem eigenen Selbstbild verhandelten. Schließlich ist eine erhöhte Zahl an (Hinweisen auf) Unsicherheiten bei Fragen nach Klassifikationen sowie dem Selbstbild festzustellen. Auch wenn im weiteren Befragungsverlauf die Antworten oftmals von Interviewer*in und Jugendlichen gemeinsam eingeordnet oder Unklarheiten geklärt werden konnten, zeigt sich darin eine grundlegende Problematik von Operationalisierungen unter der Maßgabe der Lebensweltangemessenheit: Innerhalb ihres Alltags scheint es für die Jugendlichen insbesondere an der Schnittstelle zu sozialrechtlichen und diagnostischen Begriffen bzw. in der Auseinandersetzung mit dem verallgemeinernden Begriff »Behinderung« vielfach Klärungsbedarf zu geben. Ihnen ist die Tragweite und Definitionshoheit der Begriffe bewusst, sie kennen aber die jeweiligen Definitionsinhalte nicht oder erleben in ihrem Alltag Abweichungen von diesen. Etwa problematisierte eine Teilnehmerin, dass sie »rechtlich blind« sei, aber in ihrem Alltag eine Restsehfähigkeit erleben würde. Gleichzeitig lobten andere Jugendliche derartige Fragen, weil sie damit nicht indirekt »lange um den heißen Brei« herumreden müssten.

5.3 Die Struktur der Selbstauskunft von »Behinderung«

Im Folgenden werden die Zusammenhänge der inhaltlichen Ausprägungen ausgewählter Items dargestellt. Eingeordnet werden diese auf die Ebene der Angaben und der Selbstzuordnung. Damit geben sie Aufschluss über das implizite, alltagspraktisch erlebte Modell von »Behinderung« der Befragten, das im Zuge einer Selbstauskunft zum Ausdruck kommt.16

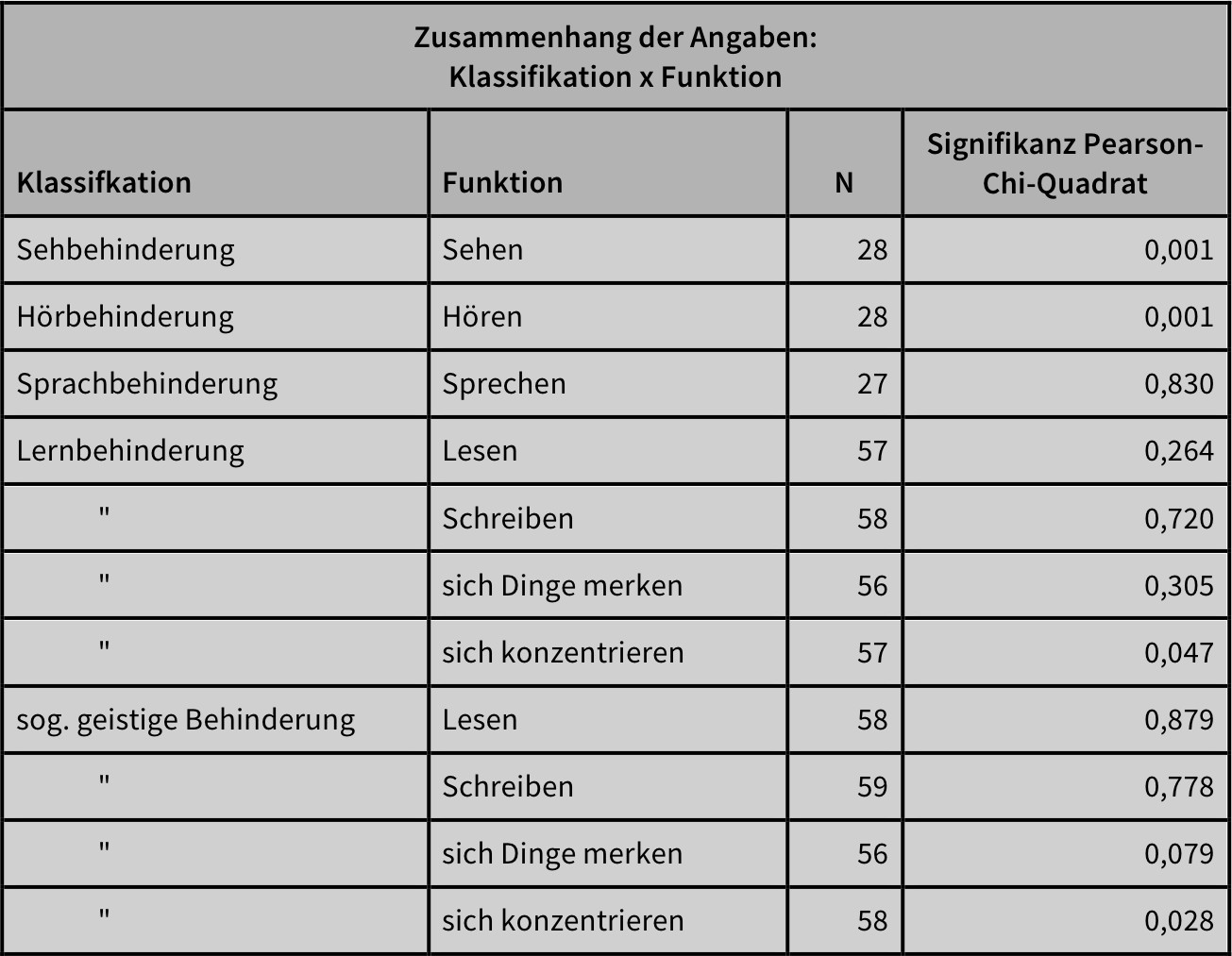

Tab. 4:

Zusammenhang der Angaben: Klassifikation (Auswahl) mit korrespondierender Funktion

Tab. 4:

Zusammenhang der Angaben: Klassifikation (Auswahl) mit korrespondierender Funktion

Die Betrachtung des Zusammenhangs von Funktionen mit den jeweils korrespondierenden Klassifikationen (Tab. 4) zeigt dabei für die Sinnesbehinderungen eine eindeutige Verknüpfung. Für die Sprachbehinderung deutet sich diese an, kann aber aufgrund der geringen Anzahl positiver Antworten auf die entsprechende Klassifikationsfrage nicht gezeigt werden. Explorativ wurden des Weiteren die Funktionen »Lesen«, »Schreiben«, »sich konzentrieren«, und »sich Dinge merken« mit den Klassifikationsangaben zur Lernbehinderung sowie zur sogenannten geistigen Behinderung gekreuzt. Hier zeigte sich größtenteils eine breite Verteilung der jeweiligen Funktionsangaben jenseits der positiven Antworten auf die Klassifikationen. Nur für die Funktion »sich konzentrieren« ist ein Zusammenhang festzustellen. Diese Effekte weisen darauf hin, dass die Selbstzurechnung der Klassifikationen insbesondere bei Sinnesbehinderungen mit der Wahrnehmung einer funktionalen Einschränkung gekoppelt ist.

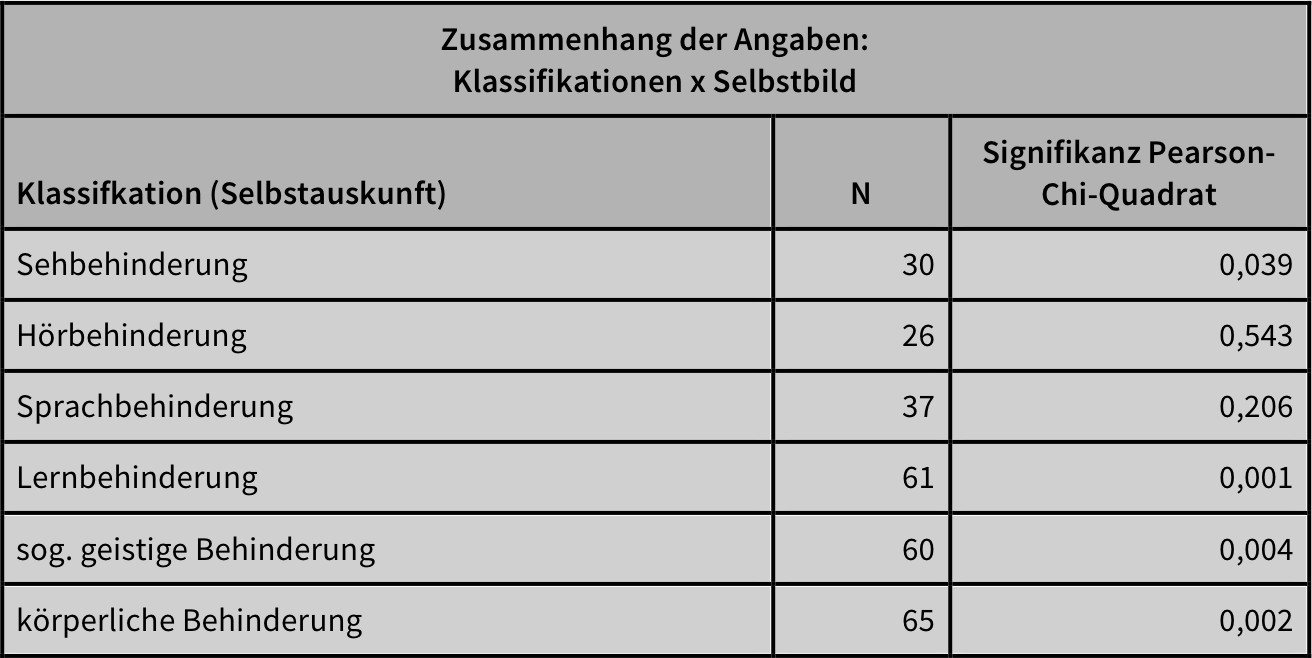

Tab. 5:

Zusammenhang der Angaben: Klassifikation (Auswahl) mit Selbstbild

Tab. 5:

Zusammenhang der Angaben: Klassifikation (Auswahl) mit Selbstbild

Im Weiteren sind Zusammenhänge jener Selbstzurechnungen von Klassifikationen mit einem Selbstbild als Jugendliche*r mit Behinderung festzustellen.17 So korrespondiert das Selbstbild, eine Behinderung zu haben, insbesondere mit der Selbstzurechnung und Angabe einer Lernbehinderung, einer sogenannten geistigen Behinderung, einer körperlichen Behinderung und einer Sehbehinderung (Tab. 5). Dass sich in Bezug auf Sprachbehinderung ein entsprechender Zusammenhang nicht statistisch signifikant nachweisen lässt, resultiert wiederum aus der geringen Zahl positiver Antworten auf die Klassifikationsfrage. Bezüglich Hörbehinderungen ist die Abwesenheit eines Zusammenhanges aus den qualitativen Anmerkungen der Jugendlichen zu erklären: Diese grenzen sich teilweise von einer Behinderung durch die Präzisierung ab, »gehörlos« oder »taub« zu sein. Die positive Antwort auf eine entsprechende detaillierte Frage zu Hörbehinderungen steht damit teilweise einem für die Jugendlichen zu allgemeinen und ihrer spezifischen Gehörlosenkultur nicht angemessenen Behinderungsbegriff gegenüber. Die Konstruktion von »Behinderung« der befragten Jugendlichen scheint somit auf unterschiedlichen, teilweise körperlichen Referenzsystemen zu beruhen, genauso wie der Terminus »Behinderung« zu einem bedingten Maße Allgemeingültigkeit beanspruchen kann.

6. Eine Operationalisierung von »Behinderung«?

Die Operationalisierung von »Behinderung« steht vor vielfältigen Herausforderungen. Probleme bestehen dabei hinsichtlich der Festlegung von Kriterien, der Verquickung mit sozialrechtlichen Institutionen wie auch die Frage nach der Perspektive der Auskunftsperson: Die Erhebung über eine Selbstauskunft kann dabei zu einer inhaltlichen Rekonstruktion von Behinderung durch die Kombination unterschiedlicher Dimensionen von Operationalisierungen beitragen. Zugleich geht sie mit der Notwendigkeit einher, an der Lebenswelt von Befragten anzusetzen, um diese sowohl formal befragen zu können, als auch ihr Erleben passend abzubilden. Die Ergebnisse der Studie »Inklusive Methoden« weisen dafür auf die Relevanz der Begriffsverwendungen und Präferenzen der Befragten hin. So sind Jugendliche mit Behinderungen für eine inhaltliche Beantwortung alltagspraktischer Dimensionen von »Behinderung« (Fragen nach Hilfsmitteln, Funktionen und dem Schwerbehindertenausweis) zugänglicher als für abstraktere Inhalte. Insbesondere die unklaren Überschneidungen von Selbstpositionierungen und Fremdzuschreibungen erschweren Aussagen zum Selbstbild und (medizinisch-diagnostisch bzw. an den Förderschwerpunkt orientierten) Klassifikationen. Schließlich weisen die Zusammenhänge dieser Dimensionen darauf hin, dass die jeweiligen Formen von »Behinderung« mehrdimensionale Auswirkungen haben – also etwa als Kombination aus körperlichen Einschränkungen und Bezeichnungs- und Zuschreibungspraxen erfahren werden und nach Behinderungsform unterschiedlich mit einem Selbstbild assoziiert sind.

Limitationen dieser Analysen ergeben sich dabei zum einen im Hinblick auf die Stichprobe, die mit 136 Erhebungen begrenzt ist, keine Gleichverteilung der Formen von Behinderung aufweist und weniger nichtsprachliche Jugendliche sowie Jugendliche mit schwerer, mehrfacher Behinderung und psychischen Erkrankungen umfasst. Zum anderen wurden methodisch keine systematische Kontrollgruppen oder ein experimentelles Design durchgeführt. Neben einer solchen Fortführung scheint uns auch eine, die einzelnen Teilgruppen der Jugendlichen mit Behinderungen vergleichende, qualitative Rekonstruktion des Erlebens und Bezeichnens von »Behinderung« für die weitere Diskussion um eine lebensweltangemessene Operationalisierung geboten und für nachfolgende Projekte aussichtsreich.

Die dargestellten Ergebnisse zu Operationalisierungen von »Behinderung« weisen allerdings auch zum jetzigen Kenntnisstand schon auf mögliche Anwendungshorizonte hin. So zeigt sich die Erhebung von »Behinderung« in einer Selbstauskunft zugleich als limitiert wie auch gewinnbringend: Gerade die Zusammenschau der verschiedenen Dimensionen vermag es, eine umfassende, empirisch gesättigte Theorie der »Behinderung« zu erstellen oder zu stützen. Dabei bietet sich vor allem die Kombination der breiteren Frage nach einem Selbstbild, der spezialisierten Fragen nach Klassifikationen sowie der anschließenden alltagspraktischen Detaillierung genutzter Hilfsmittel an. Dies ermöglicht einen differenzierten Einblick in den Alltag der Befragten wie auch eine Auseinandersetzung mit den sozialrechtlichen und begrifflichen Strukturen, mit denen Jugendliche mit Behinderung konfrontiert sind. Gerade aufgrund der damit verbundenen Unsicherheiten muss es hier Aufgabe der Interviewenden sein, auch innerhalb quantitativer Befragungen, die Prozesse des Selbstausdrucks stützend zu begleiten. Den Befragten ist Zeit einzuräumen wie auch Erklärungen und Deutungsangebote bereitzuhalten sind und die jeweiligen Operationalisierungen mit den Jugendlichen in ihrem Alltag zu verankern sind.

Wie eine solche Erhebungspraxis in Surveys, die sowohl Jugendliche mit als auch ohne Behinderung adressieren, überführt und dabei eine Irritation der Befragten ohne Behinderung vermieden werden kann und wie außerdem insbesondere Jugendliche mit körperlichen, psychischen oder sozial-emotionalen Behinderungen passend zu befragen sind, muss zugleich Aufgabe weiterer Erhebungen und Entwicklungen im Austausch mit Jugendlichen mit Behinderungen sein. Ihre Lebenswelt passend abzubilden, gelingt nur durch Austausch, Gespräch und gemeinsame Reflexion. Aufgrund dieser je subjektiven Perspektiven wie auch des analytischen Erkenntnispotenzials scheint es uns nicht nur schwer möglich, sondern forschungspraktisch unzureichend, sich auf eine Operationalisierung von »Behinderung« zu stützen. Das alltagsweltlich komplex verschränkte, mehrdimensionale Erleben erfordert eine Umsetzung in quantitativen Erhebungen, die dieser Vielgestaltigkeit Rechnung trägt.

Anmerkungen

- [1]

- Die Fokussierung auf Jugendliche mit Behinderungen bedingt, dass die dargestellten Ergebnisse und Hinweise auf mögliche Operationalisierungen zunächst auf diese Gruppe beschränkt sind. Für Auskünfte über mögliche Irritationen und Schwierigkeiten in der Ko-Erhebung entsprechender Items mit Jugendlichen ohne Behinderung, d. h. auch die Trennschärfe und die Zahl der falsch-negativen Fehler durch mit dem Kontext nicht vertraute Personen, sind gesonderte Pretests notwendig.

- [2]

- Zur Unschärfe von Diagnosen insbesondere im Bereich sogenannter geistiger Behinderungen siehe Kannewischer und Wagner (2012).

- [3]

- Zugleich limitiert eine Operationalisierung von »Behinderung« über eine amtliche Anerkennung Menschen mit mehrfachen Einschränkungen auf die Angabe der eingetragenen »gravierendsten« Form.

- [4]

- Wiederholungsbefragungen fanden mit gehörlosen, blinden und sehbeeinträchtigten Jugendlichen im digitalen Modus sowie schriftlichen Modus ohne DGS-Dolmetschung im Mindestabstand von vier Wochen statt.

- [5]

- Teilnehmende benannten in den Erhebungen unterschiedliche dauerhafte oder temporäre psychische Erkrankungen. Durch die Rekrutierung von Teilnehmenden über Förderorte und deren Anlehnung an die Differenzierung des sonderpädagogischen Förderbedarfs können nicht explizit ausgewiesen werden.

- [6]

- Explorativ wurden neun schriftliche Erhebungen in Gruppensettings durchgeführt. Hier war ein Behavioral Coding ebenso nicht möglich wie aufgrund technischer Probleme in zwei digitalen Erhebungen.

- [7]

- Eine audiovisuelle Aufzeichnung der Befragungen wurde aufgrund datenschutzrechtlicher Bedenken auf Seiten von Gatekeepern nicht durchgeführt. In einer jeweils paarigen Inter-Rater-Codierung der drei hauptsächlichen Interviewer – diese führten insgesamt rund 80% der Interviews – bestand mit dem Mittelwert von Cohens-Kappa = 0,74 eine gute Übereinstimmung der jeweils vergebenen Codes. Die übereinstimmenden Codierungen für die einzelnen Erhebungen sind mit Cohens-Kappa = 0,58 für eine Erhebung mit hohen Verständnisschwierigkeiten auf Seiten der Befragten bis zu Interviews mit Cohens-Kappa = 0,90 insgesamt qualitativ annehmbar bis ausgezeichnet.

- [8]

- In der Er- und Überarbeitung entsprechender Fragen zu Funktionen und Einschränkungen konnten keine kompakten korrespondierenden Fragen für die Angaben einer psychischen sowie einer chronischen Erkrankung entwickelt werden. Die Fragen zu körperlichen Funktionen – »wie gut kannst du dich körperlich bewegen?« – sowie zur Kontrolle von Emotionen (als Korrespondenz zur Verhaltensauffälligkeit) wurden aufgrund großer Irritationen aufseiten der Befragten nicht weiter eingesetzt.

- [9]

- Assistenzangebote wurden aufgrund ihrer mehrdeutigen Funktionen nicht innerhalb der Erhebung von »Behinderung«, sondern mit Bezug auf den inhaltlichen Gegenstand der Befragung aufgegriffen. Etwa wurde die Frage gestellt, inwiefern bei Treffen mit gleichaltrigen Freund*innen Erwachsene anwesend sind.

- [10]

- Ähnliche Probleme einer mangelnden Referenz ließen die weiteren entworfenen Formulierungen eines Selbstbild-Items »Denkst du, dass du eine Behinderung hast?« und »Hast du eine Behinderung? Was meinst du?« erwarten, weshalb sie nicht alternativ zum Einsatz kamen.

- [11]

- Als Antworten außerhalb der Antwortvorgaben wurden differenziert: »kenne ich nicht«, »weiß ich nicht«, »inhaltlich plausible, aber nicht den Vorgaben entsprechende Antwort« sowie »keine Antwort«.

- [12]

- Auch für die Fragen nach Seh-, Hör- und Sprachbehinderungen wurden im Verlauf der Überarbeitung des Fragebogens Filter in Abhängigkeit von den damit korrespondierenden Funktionen eingefügt. Es werden jeweils nur diese gefilterten Versionen verwendet. Alle etwa nach einer Sehbehinderung oder Blindheit Befragten gaben somit im Vorfeld an, mindestens teilweise nicht gut sehen zu können.

- [13]

- Die Jugendlichen, die keine der abgefragten Klassifikationen bestätigten, werden insbesondere an Orten für geistige Entwicklung oder in integrativen/inklusiven Settings beschult. Es steht auf Basis der qualitativen Anmerkungen in den Befragungen zu vermuten, dass erstere sich zwar zu einem Drittel mit dem Selbstbild »Jugendliche/r mit einer Behinderung« identifizierten, den Begriff der »geistigen Behinderung« allerdings nicht kannten. Den integrativ/inklusiv beschulten Jugendlichen mit den Förderbedarfen Lernen oder emotionaler und sozialer Entwicklung war hingegen selten bewusst, dass ihnen eine Behinderung zugeordnet wird.

- [14]

- Auch die Vermutung, dass Jugendliche, die etwa eine Sehbehinderung angaben, Fragen nach der Funktion Sehen oder der Sehbehinderung selbst und vice versa mit weniger Problemen bearbeiten würden, bestätigte sich nicht. Eher ist es gerade diese Gruppe an Jugendlichen, die aufgrund genauerer Differenzierungen und Anmerkungen in der Interaktion Unsicherheiten zeigt, weitere Ausführungen anhängt und auf Antworten außerhalb der Vorgaben zurückgreift.

- [15]

- Dargestellt werden der Übersichtlichkeit halber nur die für die Fragestellungen relevanten Ergebnisse.

- [16]

- Die Betrachtungen eines Modells von»Behinderung« verbleiben auf der Ebene der Selbstauskunft, die nicht mit einer Fremdauskunft gleichzusetzen ist. Dieser inhaltliche Unterschied zeigt sich, wenn von 46 befragten Jugendlichen, die an Orten für sogenannte geistige Entwicklung beschult bzw. betreut wurden, nur zehn angaben, eine sog. geistige Behinderung zu haben – 30 verneinten diese Aussage. Auch merkten einige Jugendliche mit Autismus an, dass sie diesen – zumeist auf Basis der ihnen zur Verfügung stehenden Fremdauskunft – als geistige Behinderung einordnen würden.

- [17]

- Der Zusammenhang zwischen Selbstbild und Klassifikation ist aufgrund der höheren Fallzahlen nur für die zweite verwendete Version nachweisbar – diese wird in Tabelle 5 dargestellt. Entsprechende ähnliche Effekte der ersten Version deuten sich an und können für die Angabe von Sehbehinderungen gezeigt werden.

Literatur

Albrecht, G., Seelman, K. & Bury, M. (2001). Handbook of disability studies. Thousand Oaks: Sage.

Bendel, K. & Rohrmann, A. (2003). Die Zuschreibung einer Behinderung im sozialrechtlichen Anerkennungsverfahren. In J. Allmendinger (Hrsg.), Entstaatlichung und soziale Sicherheit. Verhandlungen des 31. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Soziologie in Leipzig 2002. Arbeitsgruppen-, Sektionssitzungen und Ad-hoc-Gruppen-Beiträge (CD-ROM). Opladen: Leske + Budrich.

Berger, A., Caspers, T., Croll, J., Hofmann, J., Peter, U., Ruth-Janneck, D. & Trump, T. (2010). Web 2.0/barrierefrei. Eine Studie zur Nutzung von Web 2.0 Anwendungen durch Menschen mit Behinderung. http://publikationen.aktion-mensch.de/barrierefrei/Studie_Web_2.0.pdf (09.02.2017).

Bosse, I. & Hasebrink, U. (2016). Mediennutzung von Menschen mit Behinderungen. http://www.die-medienanstalten.de/fileadmin/Download/Publikationen/2016_Studie-Mediennutzung_Menschen_mit_Behinderungen_Langfassung_bf_final.pdf (28.03.2017).

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) (2016a). Zweiter Teilhabebericht der Bundesregierung über die Lebenslagen von Menschen mit Beeinträchtigungen. https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/a125-16-teilhabebericht.pdf;jsessionid=FBDA82497E1D22741177ED46533A2BFD?__blob=publicationFile&v=9 (08.08.2018).

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) (2016b). Der Weg in eine inklusive Gesellschaft. Nationaler Aktionsplan 2.0 der Bundesregierung zur UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK). http://www.gemeinsam-einfach-machen.de/SharedDocs/Downloads/DE/AS/NAP2/NAP2.pdf?__blob=publicationFile&v=1 (28.03.2017).

Coenen, M., Sabariego, C. & Cieza, A. (2016). Empfehlungen zur Erhebung und Aufbereitung von Daten zu Teilhabe und Behinderung aus der Perspektive der Weltgesundheitsorganisation. Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz, 59(9), 1060–1067.

Demant, L. (2017). Lebenslagen von Jugendlichen mit Behinderung in Deutschland. https://www.dji.de/fileadmin/user_upload/bibs2017/15_KJB_Demant19_04_17zu.pdf (04.10.2017).

Deutsches Studentenwerk (2011). beeinträchtigt studieren. Datenerhebung zur Situation Studierender mit Behinderung und chronischer Krankheit 2011. http://www.best-umfrage.de/PDF/beeintraechtigt_studieren_2011.pdf (08.08.2018).

Döring, N. (2013). Zur Operationalisierung von Geschlecht im Fragebogen. Probleme und Lösungsansätze aus Sicht von Mess-, Umfrage-, Gender- und Queer-Theorie. Gender, 5(2), 94–113.

Dworschak, W. (2004). Lebensqualität von Menschen mit geistiger Behinderung. Theoretische Analyse, empirische Erfassung und grundlegende Aspekte qualitativer Netzwerkanalyse. Dissertation. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

Hagen, J. (2002). Zur Befragung von Menschen mit einer geistigen oder mehrfachen Behinderung. Geistige Behinderung, 41(4), 293–306.

Kannewischer, S. & Wagner, M. (2012). Diagnosen im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. In W. Dworschak, S. Kannewischer, C. Ratz & M. Wagner (Hrsg.), Schülerschaft mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung (SFGE) (S. 77–86). Oberhausen: Athena.

Kastl, J. M. (2017). Einführung in die Soziologie der Behinderung. Wiesbaden: Springer VS.

Kaul, T., Gelhardt, A., Klinner, S. & Menzel, F. (2009). Zur Situation gehörloser Menschen im Alter. http://www.kompetenzzentren-gia.de/sites/default/files/downloads/SIGMA-Projekt_Universitaet_Koeln.pdf (18.11.2016).

Lang, M., Hofer, U. & Schweizer, M. (2016). Die Nutzung von Brailleschrift und assistiven Technologien durch blinde und hochgradig sehbehinderte Menschen unterschiedlichen Alters. Zeitschrift für Heilpädagogik, 67(10), 465–473.

Madans, J. & Loeb, M. (2013). Methods to improve international comparability of census and survey measures of disability. Disability and Rehabilitation, 35(13), 1070–1073.

Malecki, A. (2013). Sonderpädagogische Förderung in Deutschland. Eine Analyse der Datenlage in der Schulstatistik. Wiesbaden: Statistisches Bundesamt, Wirtschaft und Statistik.

Maschke, M. (2008). Behindertenpolitik in der Europäischen Union. Lebenssituation behinderter Menschen und nationale Behindertenpolitik in 15 Mitgliedsstaaten. Wiesbaden: Springer VS.

Mitchell, S., Ciemnecki, A., CyBulski, C. & Markesich, J. (2006). Removing barriers to survey participation for persons with disabilities. Rehabilitation Research and Training Center on Disability Demographics and Statistics. https://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1191&context=edicollect (08.12.2016).

Prüfer, P. & Rexroth, M. (1985). Zur Anwendung der Interaction-Coding-Technik. ZUMA Nachrichten, 9(17), 2–49.

Sabariego, C., Oberhauser, C., Posarac, A., Bickenbach, J., Kostanjsek, N., Chatterji, S., Officer, A., Coenen, M., Chhan, L. & Cieza, A. (2015). Measuring disability: Comparing the impact of two data collection approaches on disability rates. International Journal of Environmental Research and Public Health, 12(9), 10329–10351.

Sagner, A. (2014). Studie zur Arbeits- und Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen in der Landeshauptstadt München. Endbericht. http://www.muenchen.info/soz/pub/pdf/486_StudieMenschenmitBehinderungen_Endbericht2_AllgemeineLebenssitution_web.pdf (11.04.2018).

Schäfers, M. (2008). Lebensqualität aus Nutzersicht. Wie Menschen mit geistiger Behinderung ihre Lebenssituation beurteilen. Wiesbaden: Springer VS.

Schäfers, M. (2009). Methodenforschung zur Befragung von Menschen mit geistiger Behinderung. Heilpädagogische Forschung, 35(4), 213–227.

Schnell, R. & Stubbra, V. (2010). Datengrundlagen zur Erwerbsbeteiligung von Menschen mit Behinderung in der Bundesrepublik. Working Paper 148. Hrsg.vom Rat für Sozial- und WirtschaftsDaten (RatSWD).

Schröttle, M., Glammeiner, S., Sellach, B., Hornberg, C., Kavemann, B., Puhe, H. & Zinsmeister, J. (2013). Lebenssituationen und Belastungen von Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen in Deutschland. Endbericht. Bielefeld, Frankfurt, Köln, München: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

Schröttle, M. & Hornberg, C. (2014). Vorstudie für eine Repräsentativbefragung zur Teilhabe von Menschen mit Behinderung(en). http://www.bmas.de/DE/Service/Medien/Publikationen/Forschungsberichte/Forschungsberichte-Teilhabe/fb447.html (30.09.2016).

Schütz, S., Brodersen, F., Ebner, S. & Gaupp, N. (2017). Wie inklusiv ist die empirische Jugendforschung? Aktuelle deutsche Jugendstudien und die Dimension Behinderung. In D. Laubenstein & D. Scheer (Hrsg.), Sonderpädagogik zwischen Wirksamkeitsforschung und Gesellschaftskritik (S. 85–92). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

Waldschmidt, A. (2005). Disability Studies. Individuelles, soziales und/oder kulturelles Modell von Behinderung? Psychologie und Gesellschaftskritik, 29(1), 9–31.

Weinbach, H. (2016). Soziale Arbeit mit Menschen mit Behinderungen. Das Konzept der Lebensweltorientierung in der Behindertenhilfe. Weinheim, Basel: Beltz.

West, B., Conrad, F., Kreuter, F. & Mittereder, F. (2018). Can conversational interviewing improve survey response quality without increasing interviewer effects? Journal of the Royal Statistical Society, 181(1), 181–203.

World Health Organization (2011). World report on disability. World Health Organization. Geneva. http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf (02.08.2018).

Die AutorInnen

Folke Brodersen, M. A., ist wissenschaftlicher Referent der Fachgruppe J1 Lebenslagen und Lebensführung Jugendlicher am Deutschen Jugendinstitut in München. Seine Arbeitsschwerpunkte sind: Queer Studies, Disability Studies, empirische Subjektivierungsforschung, Soziologie der Therapie und Jugendforschung.

Kontakt: Deutsches Jugendinstitut Nockherstraße 2, 81541 München

Sandra Ebner, Mag. Soz., ist wissenschaftliche Referentin der Fachgruppe J1 Lebenslagen und Lebensführung Jugendlicher am Deutschen Jugendinstitut mit den Arbeitsschwerpunkten: Lebenslagen und Lebensführung im Kontext Behinderung, empirische Sozialforschung sowie Kinder- und Jugendhilfeforschung.

Kontakt: Deutsches Jugendinstitut Nockherstraße 2, 81541 München

Sandra Schütz, Dr., wissenschaftliche Referentin der Fachgruppe J1 Lebenslagen und Lebensführung Jugendlicher, hat die Arbeitsschwerpunkte: Jugendforschung, Lebenslagen und Lebensführung im Kontext Behinderung, Methoden der Befragung, Sprache und Kommunikation.

Kontakt: Deutsches Jugendinstitut Nockherstraße 2, 81541 München

Nora Gaupp, Dr., leitet die Fachgruppe J1 Lebenslagen und Lebensführung Jugendlicher im Deutschen Jugendinstitut. Ihr Arbeitsschwerpunkt ist die Jugendforschung.

Kontakt: Deutsches Jugendinstitut Nockherstraße 2, 81541 München