Über die Verbindung sozialwissenschaftlicher, künstlerischer und partizipativer Praxis in der Forschung

Zusammenfassung

Die Verknüpfung sozialwissenschaftlicher, künstlerischer und partizipativer Elemente in der Forschung hat weitreichende Konsequenzen für die gesamte Forschungspraxis. Das künstlerische Herangehen stellt eine Differenz zu alltäglichen und sozialwissenschaftlichen Denk- und Handlungsweisen her. Die Differenz bedingt nicht nur andere Fragen und Blickwinkel vielmehr öffnen sich dadurch besondere Kommunikations- und Reflexionsräume in den Forschungsfeldern. Dies wiederum hat sowohl für das partizipative als auch für das sozialwissenschaftliche Herangehen einen hohen Stellenwert.Ich stelle in diesem Artikel die Relevanz des künstlerischen Herangehens für die partizipative Praxis in der sozialwissenschaftlichen Forschung dar. Meine Ausführungen beschränken sich auf die erste Forschungsphase. Anhand eines Projektbeispiels veranschauliche ich meine spezielle Forschungspraxis, indem ich Aspekte des Forschungsdesigns und Aspekte der Kommunikation unter den Beteiligten reflektiere.

Schüsselwörter: Partizipation, Kunst, künstlerische Praxis, Forschungsprozess, Forschungsdesign, Forschungssetting, Prozessgestaltung, reflexiver Prozess, Kommunikation

Summary

Linking sociological, artistic, and participatory elements in research has far-reaching consequences for research practice on the whole. The artistic approach represents a difference to everyday and sociological manners of thinking and acting. This difference not only determines other questions and points of view, but also opens up special communication and reflection spaces in research fields. This, in turn, is of great value for both the participatory and the sociological approach.In this article I depict the relevance of the artistic approach for participatory practice in sociological research. My remarks are limited to the first phase of research. On the basis of a project example, I portray my own special research practice by reflecting on aspects of research design and aspects of communication among those involved.

Keywords: participation, art, artistic practice, research process, research design, research setting, process design, reflective process, communication

1. Einleitung

1.1 Die Sozialwissenschaft und die partizipative künstlerische Praxis

In ländlichen Regionen ist ein tiefgreifender Umbruch im Gang. Viele Dörfer, nicht nur in Ostdeutschland, sind von hoher Arbeitslosigkeit, stetiger Abwanderung, zunehmender Überalterung der Bevölkerung und wachsendem Leerstand von Gebäuden geprägt. Schulen schließen. Die öffentliche Infrastruktur wird abgebaut. Vor allem für Jugendliche fehlen Möglichkeiten zum Aufbau einer finanziell tragfähigen Existenz vor Ort. In den Medien oder auf Fachforen ist die Sprache von Perspektivlosigkeit, die in den Dörfern vorherrschen soll.

Was geht in den Dörfern vor? Wie sehen die Dorfbewohner/innen die Situation? Wie handeln sie in dieser Situation? Diese Fragen stelle ich als europäische Ethnologin. Da ich zudem unter einem partizipativen Ansatz forsche, frage ich außerdem: Wie kann der Forschungsprozess in der gegebenen Situation gestaltet werden? Welche Handlungsmöglichkeiten lässt die Situation zu?

Als Künstlerin hingegen fasziniert mich der paradoxe Begriff der Perspektivlosigkeit. Ich frage: Was passiert, wenn die Perspektive fehlt? Nehmen wir dann keine Standpunkte mehr ein? Verschwinden etwa die Aussichten? Wie stellen wir dann die gegenwärtigen Verhältnisse dem Augenschein entsprechend dar?

Die Herangehensweisen der ethnologischen, der partizipativen und der künstlerischen Forschung sind unterschiedlich. Während die Ethnologin vor allem die Wahrnehmung und das Handeln von Menschen in ihren Lebens- und Arbeitswelten beschreibend analysiert, steht im partizipativen Ansatz der Austausch und die Verständigung der Menschen über ihre Wahrnehmung und ihr Handeln im Vordergrund. In der künstlerischen Forschung geraten hingegen andere Gegenstände mitunter auf eine merkwürdige Weise ins Blickfeld.

Eine Verbindung des sozialwissenschaftlichen, des partizipativen und des künstlerischen Ansatzes in der Forschung sollte also zu einem außergewöhnlichen Erkenntnisprozess führen. Zu einem Prozess, in dessen Verlauf Erkenntnisse durch den Austausch der vielen beteiligten Menschen in ihrer Lebens- und Arbeitswelt generiert werden, wobei das Herangehen die sowohl im Alltag als auch in der Sozialwissenschaft vorherrschende Denklogik, Wahrnehmungs- und Handlungsweise unterläuft. Ich stelle im Folgenden eine in diesem Sinne interdisziplinäre Forschung dar. Ich konzentriere mich in meiner Darstellung auf die erste Forschungsphase, weil sie die Basis für den gesamten Forschungsprozess bildet: Die soziale Interaktion (Lindner 1981) zwischen den an der Forschung Beteiligten beginnt. Inhaltliche Grundlagen werden recherchiert. Das Forschungssetting wird konzipiert. Verfahren für die Datenerhebung und den Kommunikationsprozess werden situativ entwickelt. Der Mix an Methoden und Kommunikationsformen wird zusammengestellt.

Ich betrachte in diesem Artikel vor allem Aspekte des Forschungssettings und des beginnenden Kommunikationsprozesses. Wo es mir zum Verständnis wichtig erscheint, gehe ich auf das Forschungsdesign ein.

Als Beispiel dient mir eine Projektfolge, die ich von 2005 bis 2007 in der Gemeinde Steinhöfel im Land Brandburg siebzig Kilometer östlich von Berlin realisierte. Der ortsansässige Kunstverein hatte mich als Künstlerin und Europäische Ethnologin, die mit einem partizipativen Ansatz arbeitet, ins Dorf Steinhöfel eingeladen.

Dem Rat von Michel de Certeau (1988) folgend stütze ich mich in meinen Ausführungen vor allem auf die Besonderheiten meiner eigenen Arbeit. Meinen partizipativen Ansatz habe ich im Rahmen meiner langjährigen künstlerischen Arbeit entwickelt. Deshalb scheint mir vorab die kurze Schilderung meines künstlerischen Werdegangs von der »Konzeptkunst« hin zur »künstlerischen Forschung« geboten. Ich werde danach die besagte Projektfolge, deren Titel »perspektiven ( )« lautet, im Überblick darstellen, bevor ich dann auf einzelne Aspekte eingehe. Die hier dargelegte interdisziplinäre Verbindung führt zu einer grundlegend veränderten Forschungspraxis. Diese geht weit über die Kombination von künstlerischen Verfahren und wissenschaftlichen Methoden hinaus. Aus ihr folgt die veränderte Gestaltung des gesamten Forschungsprozesses, den ich aufgrund der Beschränkung auf die erste Forschungsphase nur andeuten kann. Ich gehe davon aus, dass die künstlerische Praxis für die sozialwissenschaftliche Forschung mit einem partizipativen Ansatz von besonderem Wert ist. Worin besteht dieser Wert? Im Schlusskapitel fasse ich die in dieser Hinsicht zentralen Aspekte zusammen.

1.2 Von der Konzeptkunst zur künstlerischen Forschung

Die diskursiven Wogen um die Kunst im öffentlichen Raum schlugen in den 1980er Jahren, der Zeit meiner künstlerischen Sozialisation, hoch. Der White Cube als Ausstellungsraum schien nicht mehr zeitgemäß. Der herkömmliche Kunstbetrieb wurde scharf kritisiert. Neue künstlerische Strategien für die Kunst im öffentlichen Raum waren gefordert. Vor diesem Hintergrund entwickelte ich meine spezielle partizipative künstlerische Praxis, die ich am Beispiel der »Tübinger Zeichnung«, einem Projekt das ich 1991 in der Innerstadt Tübingen realisierte, kurz darstellen will.

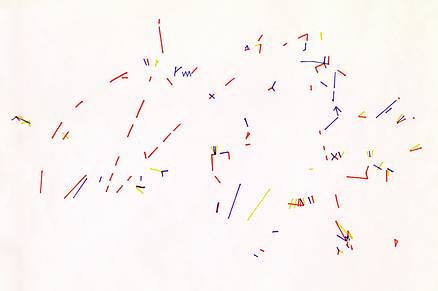

Was fand in Tübingen statt? Ich fertigte eine Zeichnung an. Diese legte ich auf den Stadtplan der Innenstadt. Dort, wo die Linie der Zeichnung die Straße schnitt, spannte ich Schnüre von Haus zu Haus über die Straße. Über vier Wochen hinweg war die Zeichnung im Stadtraum fest installiert. Während dieser vier Wochen hatten Anwohner/innen ihrerseits die Möglichkeit, Schnüre zu spannen. Jede gespannte Schnur wurde als Linie an entsprechender Stelle in den Stadtplan eingezeichnet. Nach vier Wochen wurden alle Linien aus dem Stadtplan herausgehoben. So ist eine Zeichnung entstanden, die »Tübinger Zeichnung«.

Bild 1: Tübinger Zeichnung 1991

Ohne näher auf das Projektbeispiel einzugehen, an dem sich mehr als 200 Anwohner/innen beteiligten, will ich heute noch gültige Grundprinzipien meiner Arbeit kurz benennen: Konzepte wie das Geschilderte beziehen sich weniger auf einen bestimmten Ort als viel mehr auf bestimmte Situationen. Die Konzepte beschreiben den Rahmen für einen offenen partizipativen Prozess. Die am Prozess Beteiligten sind nach sozialem Status, Alter, Herkunft, Profession etc. heterogen zusammengesetzt. Handlungen werden als Elemente nonverbaler Kommunikation aufgefasst. Sie nehmen einen zentralen Stellenwert in der Prozessgestaltung ein. Die Künstlerin übernimmt mit ihren Handlungen die Rolle des Katalysators für den Prozess.

Der Realisierung solcher Konzepte ging eine über mehrere Monate laufende Phase der Konzeptentwicklung mit Erkundungen und Literaturrecherche voraus. Während das Konzept und seine Realisierung auf die Öffentlichkeit ausgerichtet waren, blieb die Konzeptentwicklung im Verborgenen. Dies empfand ich über die Jahre als unvollständig. Ich begann in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre, die Recherche und die Arbeitsprozesse vor Ort transparent darzustellen und öffentlich zugänglich zu machen. Außerdem war der partizipative Ansatz zuvor ausschließlich auf die Phase der Realisierung beschränkt. Menschen, wie die Anwohner/innen und Besucher/innen der Innenstadt Tübingen, agierten in einem von mir formulierten festen Rahmen. Diese Beschränkung der Beteiligung auf die Realisierungsphase genügte meinen Ansprüchen nicht mehr. Ich weitete den partizipativen Ansatz mehr und mehr auf die Konzeptentwicklung aus. Anfang der 2000er Jahre begann ich auch die Konzepte öffentlich im Dialog mit Menschen vor Ort zu entwickeln.

Dies hatte entscheidende Auswirkungen auf meine künstlerische Praxis, die sich dadurch massiv veränderte: Ich thematisierte die Erfordernisse und Bedingungen der Recherche. Fragen der Methodologie gewannen an Gewicht. Die Entwicklung partizipativer Verfahren trat in den Vordergrund. Zielsetzungen verschoben sich weg von der Produktion eines Kunstprodukts hin zur Gestaltung eines Prozesses der Erkenntnisgewinnung. Letzteres zielt nicht wie die Konzeptkunst auf die Schaffung eines Kunstwerkes. Sie ist dem Begriff der Forschung entsprechend auf Erkenntnisgewinnung und Wissensvermehrung angelegt. So verlagerte sich der Schwerpunkt meiner Arbeit von der Konzeptkunst hin zur künstlerischen Forschung[1].

Heute verbinde ich sozialwissenschaftliche, partizipative und künstlerische Praxis in Projekten, die weder im Betriebssystem der Kunst noch in dem der Wissenschaft verortet sind, sondern vor allem in gesellschaftlichen und sozialen Kontexten. Die Projekte folgen einem speziellen partizipativen Ansatz, der ein Angebot für breite Beteiligung darstellt. Dieses Angebot richtet sich nicht an bestimmte Zielgruppen. Vielmehr ist die breite Öffentlichkeit angesprochen. Nur wenn es vom Prozess her notwendig erscheint, beschränkt sich das Angebot auf einzelne soziale Gruppen (Jugendliche, Angehörige einer Organisation etc.). 1.3 Die Projektfolge »perspektiven ( )«

Im Jahr 2005 wurde ich vom Kunstverein LandKunstLeben ins Dorf Steinhöfel eingeladen. In Kenntnis um meine langjährige partizipative künstlerische Praxis erwarteten Vereinsmitglieder von mir die Entwicklung eines Projekts, an dem die Dorfbewohner/innen aktiv beteiligt sind. Sie erhofften sich dadurch neue Impulse für die Einbindung ihres Vereins in den dörflichen Kontext. Abgesehen von dieser Erwartung der Initiatoren gab es keine Vorgaben, keinen definierten Auftrag, keine bestimmte Fragestellung und keine thematischen Beschränkungen.

Das Dorf Steinhöfel liegt 70 km östlich von Berlin im Land Brandenburg. Es zählt zur gleichnamigen Gemeinde Steinhöfel, die sich insgesamt aus zwölf Dörfern mit ca. 4700 Einwohner/innen zusammensetzt. Ich realisierte in der Gemeinde drei in sich abgeschlossene Projekte. Es gab keine Vorlaufphase.

Das erste Projekt »perspektiven (1)« umfasste von Februar bis Juli 2005 eine Feldforschung in der Gemeinde Steinhöfel, die den Fragen der Ethnologin folgte. Ich ermittelte erste inhaltliche Grundlagen, konzipierte das grobe Forschungssetting und entwickelte ein dialogisches Verfahren für die Interaktion zwischen den am Forschungsprozess Beteiligten. Ergebnisse präsentierte ich im August 2005 im Rahmen einer Ausstellung des Kunstvereins und in einem Vortrag mit Gespräch. Alle Gemeindemitglieder waren dazu eingeladen.

Meine ersten Gesprächspartner/innen regten sich alle über die Gemeindegebietsreform auf. Diese hatte die Landesregierung Brandenburg 2003 beschlossen und inzwischen umgesetzt. Aus der 1992 gebildeten Verwaltungseinheit Amt Steinhöfel/Heinersdorf mit 12 Dörfern war die Gemeinde Steinhöfel geworden. Die einzelnen Dörfer hatten ihre Haushaltshoheit zugunsten eines Haushalts der Gesamtgemeinde aufgeben müssen. Einige Dörfer setzten dies freiwillig um, andere wider Willen. Drei der zwölf Dörfer beteiligten sich an einer Klage brandenburgischer Dörfer gegen ihre Landesregierung. Das Verhältnis der Dörfer untereinander erschien schwierig. Diese hier nur grob skizzierte Situation sah ich als den zentralen Kontext an, auf den sich das Forschungsprojekt beziehen könnte.

In »perspektiven (2)« fanden von September 2005 bis Februar 2006 zwölf Veranstaltungen (eine in jedem Dorf) mit Gruppengesprächen statt, auf die ich später ausführlich eingehen werde. Alle Dorfbewohner/innen waren eingeladen. Ich führte die inhaltliche Recherche aus »perspektiven (1)« unter breiter Beteiligung der Dorfbewohner/innen fort und entwickelte das Forschungssetting weiter. Die Beteiligung hatte dabei vorwiegend konsultativen Charakter. Ergebnisse präsentierte ich im Februar 2006 in einer Abschlussveranstaltung und im Juni 2006 in einer Ausstellung.

Die Gemeindemitglieder bestätigten als vordringliches Thema den Prozess des Zusammenfindens der 12 Dörfer zu einer Gemeinde. Doch dies war nicht das einzige Thema. Auch die Situation der Jugendlichen lag den Dorfbewohner/innen am Herzen. Sie sollten auf besondere Weise in das Projekt einbezogen werden.

Den Anregungen der Dorfbewohner/innen entsprechend initiierte ich von September 2006 bis Juni 2007 das dritte Projekt »perspektiven (3)«. Es richtete sich gezielt an Jugendliche. Jugendliche führten die inhaltliche Grundlagenermittlung mit Mitteln der Fotografie fort. Sie organisierten im Juni 2007 eine Ausstellung, in der sie ihre Ergebnisse präsentierten. Im Verlauf dieses Projekts modifizierte ich das Forschungsetting in der Weise, dass den Jugendlichen eine besondere Rolle übertragen wurde. Auch darauf werde ich später eingehen.

Nach Abschluss dieser drei Projekte war das Forschungsvorhaben in der Gemeinde weitgehend bekannt. Die Resonanz unter den Gemeindemitgliedern war überwiegend positiv. Die Gemeindeverwaltung, Einzelpersonen und verschiedene Kooperationspartner, darunter auch der Kunstverein, unterstützten die Projektfolge tatkräftig.

Erst im Verlauf der Projektfolge wurde das Herangehen bestimmt, der Situationsbezug geklärt, Themen und Fragen gesammelt, das Forschungssetting ausgearbeitet und der Kommunikationsprozess begonnen. Zu Beginn war alles offen. Diese weitgehende Offenheit hat vor allem vor dem Hintergrund des partizipativen Ansatzes Grenzen. Wenn sich Menschen auf einen offenen Prozess einlassen sollen, ist ein verlässlicher äußerer Rahmen unerlässlich. Der Ablauf muss klar festgelegt sein. Deshalb arbeitete ich in Steinhöfel mit einem Forschungsdesign bestehend aus vier Phasen, das diesen äußeren Rahmen bestimmte und dennoch einen hohen Grad an Flexibilität ermöglichte.

Ich werde im Folgenden sowohl Aspekte des Designs (Forschungsphasen, Arbeitsebenen, zentrales theoretisches Konzept, Zielsetzungen) als auch des Settings (inhaltliches Setting, Anlage als Projektfolge) beschreiben. Dabei folge ich keiner Chronologie, die Elemente des vorher festgelegten Designs vor die des im Prozess entwickelten Settings stellt. Mit der losen Abfolge kann ich mein methodologisches Vorgehen verständlicher darstellen. Im Fokus meiner Ausführungen steht vor allem die Verbindung des künstlerischen Herangehens mit einem speziellen partizipativen Ansatz.

2. Aspekte des Forschungsdesigns

2.1 Die künstlerische Herleitung des Forschungssettings

Der Grad der Beteiligung ist in der ersten vorbereitenden Forschungsphase im Vergleich zu den nachfolgenden gering. Das Forschungssetting wurde von mir nach einer Woche Recherche vor Ort in »perspektiven (1)« konzipiert. Seine Herleitung basiert auf den in der Einführung formulierten Fragen der Künstlerin:

Was passiert, wenn die Perspektive fehlt? Nehmen wir dann keine Standpunkte mehr ein? Verschwinden etwa die Aussichten? Wie stellen wir dann die gegenwärtigen Verhältnisse dem Augenschein entsprechend dar?

Diese Fragen leitete ich aus den Bedeutungsebenen des Begriffs der »Perspektive« her. Diese sind laut Duden: Betrachtungsweise von einem bestimmten Standpunkt aus Aussichten auf die Zukunft bezogen Darstellung räumlicher Verhältnisse und Gegenstände dem Augenschein entsprechend.

Das Forschungssetting beruht auf einer Übertragung der ersten beiden Bedeutungsebenen in den Raum der Gemeindegemarkung: Standpunkte und Aussichten lassen sich an konkreten Orten finden. Für die dritten Bedeutungsebene wurde gefolgert: wenn perspektivlose Verhältnisse darstellt werden sollen, dann muss die Darstellung ohne das Mittel der Perspektive auskommen. Diesen Übertragungen und Folgerungen entsprechend, legte ich drei Handlungslinien für die Forschung fest: Die Erkundung von (fehlenden) Perspektiven, Standpunkten, Blickwinkel, Ansichten und (fehlenden) Aussichten. Die Ermittlung und Untersuchung von Orten auf der Gemeindegemarkung, die aus Sicht der an der Forschung Beteiligten, zu (fehlenden) Perspektiven oder (fehlenden) Aussichten in Bezug stehen. Die Entwicklung einer Darstellungsweise, die ohne Perspektive auskommt und gegenwärtige Verhältnisse in der Gemeinde veranschaulicht.

Diese drei Handlungslinien definieren das grobe Vorgehen, ohne Themen einzugrenzen. Ihre Herleitung stützt sich auf die Fokussierung der fehlenden Perspektive. Doch wie kann man etwas in den Blick nehmen, das fehlt, also gegenwärtig nicht existent ist? Dies erscheint paradox. Auch hinsichtlich der visuellen Wahrnehmung des Menschen ist die fehlende Perspektive ein Paradox, denn die visuelle Wahrnehmung des Menschen ist unvermeidlich mit der Einnahme von Perspektiven verbunden. Einerseits bestimmen Standpunkte und Blickwinkel im Raum und die jeweilige Zeit die Wahrnehmung andererseits ist sie immer interpretativ. Kann ein Forschungssetting, das aus dem Paradox der fehlenden Perspektive hergeleitet ist, überhaupt zu relevanten Erkenntnissen führen?

Für die künstlerische Praxis ist ein paradoxes Herangehen nicht ungewöhnlich, denn dadurch entsteht eine Differenz zur Alltagswelt. Ein Denk- und Handlungsraum mit anderen Regeln öffnet sich. Die formale Logik wird außer Kraft gesetzt. In diesem Raum folgen Reflexion und Kommunikation anderen Gesetzmäßigkeiten. Das Öffnen gerade solcher differenten Räume begründet die außergewöhnliche gesellschaftliche Funktion der Kunst.

Das Forschungssetting in Steinhöfel, das auf einem Paradox basiert, schafft eben damit Voraussetzungen, die für den partizipativen Ansatz wichtig sind. Es drängt die an der Forschung Beteiligten immer wieder zur Reflexion der eigenen Position. Diese hat keinen sicheren Grund mehr. Sie kommt immer wieder ins Wanken. Reflexion findet so auf besondere Weise im Forschungsfeld statt.

2.2 Die Arbeitsebenen: Inhalt, Form und Kommunikation

Das dargestellte Forschungssetting legt drei Handlungslinien fest. Sie bestimmen die inhaltliche Arbeitsebene: erstens die Erkundung (fehlender) Perspektiven, zweitens die Ermittlung und Untersuchung von Orten auf der Gemarkung und drittens die Entwicklung einer eigenen Darstellungsweise für die Darstellung gegenwärtiger Verhältnisse in der Gemeinde. Doch sie bestimmen nicht den zeitlichen Ablauf. Werden zuerst Erkundungen nach (fehlenden) Perspektiven vorgenommen? Folgt dann die Ermittlung und Untersuchung der Orte auf der Gemeindegemarkung? Wird danach daraus die Darstellung gegenwärtiger Verhältnisse erstellt? Oder laufen die Handlungslinien parallel? Die genannten Fragen betreffen die formale Arbeitsebene. Wie treten die an der Forschung Beteiligten in Kontakt miteinander? Wann kommunizieren sie auf welche Weise worüber? Diese Fragen weisen auf die dritte Arbeitsebene hin: die Kommunikationsebene.

Ich folge mit meiner Bezeichnung der Arbeitsebenen einer künstlerischen Terminologie: Form und Inhalt und Kommunikation. Dies ist nicht einfach nur durch das künstlerische Herangehen bedingt. Die drei Arbeitsebenen generieren sich vielmehr aus meinem speziellen partizipativen Ansatz, der eine breite Beteiligung anstrebt. Die Gestaltung des Forschungsprozesses spielt bei diesem Ansatz eine große Rolle. Wie in der Kunst gilt es dabei, Form und Inhalt so in Relation zu bringen, dass Kommunikationsprozesse das Verstehen und die Verständigung befördern. Wenn das Verhältnis zwischen Form und Inhalt nicht stimmt, dann kann die Kommunikation vollkommen am Thema vorbei gehen. Die formale Umsetzung der Prozessgestaltung kann so in den Vordergrund geraten, dass alles Denken, Handeln und Kommunizieren nur noch der Konstituierung der Form dient. Die inhaltliche Ebene geht dabei verloren.

Alle drei Arbeitsebenen stehen also in ständiger Wechselwirkung miteinander. Sie sind in jeder Phase des Forschungsprozesses präsent. Am Beispiel der Projektfolge in Steinhöfel stellten sich die einzelnen Arbeitsebenen folgendermaßen dar:

2.2.1 Inhaltsebene

Der Inhalt der Forschung konstituiert sich aus Themen, die sich aus der Auseinandersetzung aller an der Forschung Beteiligten mit vorhandenen Situationen ihrer Lebens- oder Arbeitswelt ergeben. Die erste Forschungsphase muss somit thematisch offen sein. In Steinhöfel kristallisierten sich in der ersten Forschungsphase drei situative Bezugspunkte für die Forschung heraus: die Situation der vermeintlichen Perspektivlosigkeit, das Zusammenfinden der Gemeinde nach der Gemeindegebietsreform und die (fehlenden) Perspektiven der Jugendlichen. Der erstgenannte Punkt wurde von mir, die beiden letztgenannten wurden von den Gemeindemitgliedern eingebracht. Doch mit den Bezugspunkten waren die Themen, die tatsächlich in der Forschung untersucht werden sollten, noch nicht gewählt. Der Forschungsgegenstand war damit noch nicht bestimmt.

In der ersten Forschungsphase deuten sich zwar thematische Richtungen an, doch die Vielfalt der Themen wird noch nicht eingegrenzt. Diese Vielfalt wurde in meiner Feldforschung in »perspektiven (1)« sichtbar. Der ersten Handlungslinie folgend legte ich eine Sammlung von verschiedenen Sichten und Perspektiven auf die 12 Dörfer an. Diese Ansichten wurden in »perspektiven (2)« von Dorfbewohner/innen inhaltlich überprüft und ergänzt. In »perspektiven (2)« wurde zudem mit der zweiten Handlungslinie begonnen: die Ermittlung von Orten auf der Gemeindegemarkung, an denen sich (fehlende) Perspektiven und Aussichten zeigen. In jedem Dorf wurden 3 bis 4 Orte von Dorfbewohner/innen bestimmt und ein digitales Ortsarchiv angelegt.

2.2.2 Formebene

Die Formebene umfasst alle Arbeiten, die mit der formalen Gestaltung des Forschungsprozesses verbunden sind. Elemente der Prozessgestaltung sind Methoden, Formate und Instrumente, zu denen ich auch die Öffentlichkeitsarbeit zähle, des Weiteren die personelle Organisationsstruktur, der zeitliche Ablauf und die räumliche Anlage. Die Dramaturgie spielt in der Prozessgestaltung eine gewichtige Rolle. Spannungsbögen und Impulssetzungen befördern die Dynamik des Prozesses, werden sie falsch gezogen und gesetzt, können sie einen Prozess aber auch behindern. Die Prozessgestaltung hat für die Forschung mit einem partizipativen Ansatz nicht nur deshalb enorme Bedeutung. Vor allem die breite Beteiligung erfordert eine Gestaltung, die verschiedenen Ansprüchen genügen muss: Menschen sollen vom Angebot sich an der Forschung zu beteiligen und diese mitzutragen, angezogen werden. Sie sollen zu jedem Zeitpunkt in den laufenden Prozess einsteigen können. Sie sollen Aufgaben übernehmen und Entscheidungen treffen können.

In der ersten Forschungsphase in Steinhöfel wurde die grobe Prozessgestaltung konzipiert. Folgender Ablauf war vorgesehen und wurde zum Teil umgesetzt: Die drei Handlungslinien beginnen zeitlich versetzt in der ersten Phase. Die erste Linie startete im ersten, die zweite im zweiten, die dritte im dritten Projekt. Sie laufen parallel, bis sie in der vierten Forschungsphase umgekehrt zeitlich versetzt enden. Außerdem führte ich erste Instrumente zur Erhebung, Auswertung und Darstellung von Informationen ein und konzipierte eine dialogische Methode für den Austausch zwischen den 12 Dörfern.

2.2.3 Kommunikationsebene

Utz Jeggle und Rolf Lindner (Lindner 1981, Jeggle 1982) sind nicht die einzigen, die soziale Interaktion im Forschungsprozess reflektiert und auf ihre zentrale Rolle hingewiesen haben. Gelungene Kommunikation – vor allem im Rahmen eines Forschungsprozesses – ist nicht selbstverständlich. In der Forschung mit partizipativem Ansatz durchzieht die Kommunikation zwischen den Beteiligten den gesamten Prozess. Sie ist konstitutiv und hat einen besonderen Stellenwert. Entsprechend der heterogenen Zusammensetzung der an der Forschung Beteiligten müssen verschiedene Kommunikationsformen zum Einsatz kommen. Neben mündlichen oder schriftlichen Formen spielt vor allem die Handlung als Mittel zur Interaktion eine wichtige Rolle. Welche Kommunikationsformen angewandt werden, wird im Verlauf des Prozesses entschieden. Die auf Handlung basierenden Formen werden Kontext bezogen entwickelt. Der Mix bestimmter Kommunikationsformen hängt von Faktoren ab, die in der gegebenen Situation Einfluss auf die Kommunikation ausüben. Gegebene Machtverhältnisse oder gegenseitige Rollenzuschreibungen seien hierfür nur beispielhaft genannt. Diese müssen annähernd bestimmt und reflektiert werden. Der Mix wird so angelegt, dass Behinderungen der Kommunikation möglichst minimiert werden.

Die erste Forschungsphase mit dem Einstieg ins Forschungsfeld, in der erste Kontakte aufgenommen werden, ist prägend für das Nachfolgende. In »perspektiven (1)« beschränkte sich die Kommunikation entsprechend ethnografischer Feldforschung auf mich und einzelne Gesprächspartner/innen innerhalb der Gemeinde. In »perspektiven (2)« weitete sich der Dialog aus. Alle Gemeindemitglieder waren angesprochen. Die Gemeindemitglieder tauschten sich untereinander aus – zum Teil ohne meine Anwesenheit. Die Kommunikation in »perspektiven (3)« startete mit einem Gespräch zwischen mir und den Jugendlichen. Sie verselbstständigte sich und fand dann ohne mich unter den Jugendlichen statt. Während der Ausstellung in »perspektiven (3)«, die die Jugendlichen in Eigenregie betreuten, ging es allein um den Dialog zwischen den Jugendlichen und den Gemeindemitgliedern.

2.3 Die Forschungsphasen und ihre Gliederung in Teilprojekte

Zum Verständnis der ersten Forschungsphase in Steinhöfel will ich auf die folgenden Phasen kurz eingehen. Sie sind Teil des Forschungsdesign und insofern unabhängig vom Kontext oder von der Situation, in der die Forschung stattfindet. Ich gehe von vier Phasen aus, die ich in Anlehnung an das Konzept von Bettina Oppermann (Oppermann 2002) als Konzeptionierungs-, Dialog-, Prozess- und Transferphase bezeichne. Die ersten beiden Forschungsphasen bereiten die dritte und vierte Phase vor.

In der Konzeptionierungsphase werden die kommunikativen, inhaltlichen und formalen Grundlagen ermittelt, gelegt und überprüft. In der Dialogphase wird im Dialog mit den an der Forschung Beteiligten aus einer Vielfalt von Themen ein Themenkomplex bestimmt, der in den nachfolgenden Phasen weiter bearbeitet wird. Möglichkeiten der nonverbalen Interaktion durch Handlungen werden ermittelt und ausgewählt. Die spezifische Prozessgestaltung für die breite Beteiligung wird konzipiert. In der dritten Phase wird ein offener Prozess mit breiter Beteiligung initiiert und realisiert. Viele Menschen kommunizieren direkt oder indirekt miteinander – auch mittels Handlungen, die sie ausführen. Handlungen werden als Form der Äußerung im Sinne von Michel de Certeau (1988) aufgefasst. In der Transferphase steht die Kommunikation unter den Beteiligten über die gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse im Mittelpunkt. Das Geschehen wird von den Beteiligten ausgewertet und für Kontexte aufbereitet, die außerhalb der Forschungsfelder liegen.

Die Bezeichnungen der Phasen weisen, wie in den bisherigen Schilderungen schon sichtbar wurde, allein auf den jeweiligen Schwerpunkt der Phase hin, denn Konzeptionierungen finden bis zur vierten Phase immer wieder aufs Neue statt. Der Dialog durchzieht alle Phasen. Der Prozess beginnt schon in der ersten Phase. Der Transfer in den Kontext, in dem die Forschung stattfindet, ist in jeder Phase gegeben. Auch Reflexionen, Analysen, Darstellung von Ergebnissen sind Teil jeder Forschungsphase.

Je nach Gegebenheiten gliedere ich einzelne Forschungsphasen in mehrere Teilprojekte. Jedes einzelne Projekt hat einen klaren zeitlichen Ablauf, Anfang und Ende und kann für sich stehen. Jedes nachfolgende Projekt baute auf der Basis und den Ergebnissen des vorangegangenen auf. Es gibt verschiedene Gründe, die für die Gliederung in Teilprojekte sprechen: Die begrenzten oder unsicheren finanziellen, personellen, zeitlichen etc. Ressourcen. Die mögliche Veränderung von Bedingungen während des Forschungsprozesses. Ist die Weiterführung der Forschung nicht mehr möglich, so findet sie einen für die Beteiligten akzeptablen Abschluss im Teilprojekt. Die Abstimmung zwischen den Arbeitsebenen kann von Projekt zu Projekt auf der Grundlage gewonnener Erkenntnisse neu vorgenommen werden. Die Modifikationen, beispielsweise des Forschungssettings durch Aufnahme von Eingaben der Beteiligten, sind sichtbar und belegen, dass Eingaben tatsächlich etwas verändern.

In Steinhöfel waren die finanziellen Ressourcen so unsicher, dass das Vorgehen Schritt für Schritt in Teilprojekten nahe lag. Die Gemeindemitglieder waren über die unsicheren Bedingungen von Beginn an informiert. Deshalb konnte die Projektfolge nach dem dritten Projekt ohne Schaden für die Beteiligten unterbrochen werden, denn leider fand sich bisher für die Fortführung des Forschungsprojekts keine Finanzierung.

Ein Beispiel für eine Modifikation habe ich schon genannt: Das Projekt »perspektiven (3)« wurde auf Anregung der Gemeindemitglieder in die Projektfolge eingefügt. Zudem bekamen die Jugendlichen eine tragende Rolle im gesamten Forschungsprojekt zuerkannt. Ihnen oblag die »Entwicklung der Darstellungsweise ohne Perspektive«. Eine weitere Modifikation betraf die Reichweite des Beteiligungsprozesses. In »perspektiven (1)« sah die Beschreibung des Ablaufs noch vor, die breite Beteiligung exemplarisch auf drei oder sechs Dörfer zu beschränken. Es überstieg schlicht meine Vorstellungskraft, mit Dorfbewohner/innen aus 12 Dörfern einen Forschungsprozess mit breiter Beteiligung durchzuführen. In Gesprächen mit Gemeindemitgliedern erwies sich die Beschränkung jedoch als unhaltbar. Der Situation: »12 Dörfer bilden eine Gemeinde« hätte es schlicht widersprochen, nur sechs Dörfer in den Prozess einzuschließen. Welche hätten es denn dann sein sollen? In die Aktivitäten sollten alle 12 Dörfer mit einbezogen werden. Im Verlauf von »perspektiven (2)« wurde dies dann schon umgesetzt.

Bevor ich mich der Beschreibung von Kommunikationsprozessen zuwende, gehe ich noch auf zwei Aspekte des Forschungsdesigns ein, die zum Verständnis meines Herangehens beitragen. Zum einen erläutere ich ein zentrales theoretisches Konzept, das meiner Arbeit zugrunde liegt. Zum anderen werde ich auf Zielsetzungen meiner Forschungsprojekte eingehen.

2.4 Die Situation als zentraler theoretischer Bezug für die Forschung

Wie sehen die Dorfbewohner/innen die Situation? Welche Handlungsmöglichkeiten hält die Situation bereit? Der Bezug auf erfahrbare, oft auch prekäre Situationen ist konstitutiv für meine Art der sozialwissenschaftlichen Forschung mit einem partizipativen, künstlerischen Ansatz. Ich gebe im Folgenden einige Hinweise, weshalb der Begriff der »Situation« gerade für den konzeptionellen Ansatz dieser Arbeit die zentrale Rolle spielt.

Der Begriff Situation bezeichnet laut digitalem Wörterbuch der deutschen Sprache der Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften augenblickliche Verhältnisse oder eine gegebene Lage[2]. Im nächsten Augenblick könnte diese Lage also nicht mehr gegeben sein. Der Begriff ist auf besondere Weise mit der Zeit und dem Raum verbunden. Er ist weder zeitlich zu fassen noch örtlich begrenzt. Roberto Ohrt definiert die Situation wie folgt:

»Eine Situation ist immer prekär, um Wendepunkte angelegt, eine Etappe der Verwandlungen, ein Raum, geöffnet auf den ungewissen Zeitpunkt der Ereignisse, und eine Zeit, gekrümmt in den Unebenheiten des Geländes.« (Ohrt 1990, 162)

Ich fasse die Situation als eine Momentaufnahme auf, bei der nie ganz klar ist, wie lange sie gilt. Dies erzeugt eine Spannung, die von Ungewissheit geprägt ist. Es ist die Spannung eines Schwebezustands. Wann tritt eine Veränderung ein? Was wird sich dann ändern? Um dies annähernd beurteilen oder beeinflussen zu können, bedarf es der Betrachtung der Faktoren, die in der Situation wirken und sie bedingen. Es bedarf dieser Momentaufnahme, die die Situation darstellt.

»Mit einer Situation beginnt die kritische Phase einer Aktualisierung, eine Verunsicherung der Zeit. Von Minute zu Minute werden neue Tatsachen gemeldet, wandelt sich ein Bild so gründlich, dass man sich fragt, ob man noch in dieselbe Richtung schaut.« (Ohrt 1990, 161)

Die Darstellung einer Situation ist immer mit der Analyse des Zusammenwirkens verschiedener Faktoren durch die Betrachter/innen verbunden. Doch die Faktoren (politische, wirtschaftliche, soziale, kulturelle, individuelle, infrastrukturelle, topografische etc.) sind vielfältig. Ihr komplexes Ineinandergreifen ist schwer zu durchschauen. Es gibt immer einen Teil, der nicht zu erfassen ist. Es besteht Ungewissheit darüber, ob die vorhandenen Kenntnisse genügen, ob es die wirklich relevanten sind. Auch dies führt zu einer Spannung, die allerdings eher aus dem Gegensatz von Wissen und Nichtwissen entsteht.

»Weil eine Situation die Gegensätzlichkeit von Bewegung und Bewegungslosigkeit, von Gewissheiten und Ungewissheiten enthält, ermöglicht sie eine Aktualisierung, die Ausbreitung der Konflikte, und sie ist das Medium des Besonderen und Vielfältigen, die Analyse. Sie wird zum Gegenstand der Reflexion, die vor Erschütterungen und Schrecken nicht bewahrt werden kann.« (Ohrt 1990, 168)

Diese grundlegenden Spannungen, basierend auf Gegensätzlichkeiten, spielen für die Dramaturgie eines Forschungsprozesses eine gewichtige Rolle. Die Gewissheiten und Ungewissheiten einerseits und das Wissen und Nichtwissen andererseits müssen in der Prozessgestaltung erfahrbar sein.

Die Situation impliziert die Analyse durch die Betrachter/innen. Ohne den Bezug auf einen Betrachter existiert sie nicht. Der/die Betrachter/in konstituiert durch seine/ihre Analyse die Situation. Für die Forschung mit einem partizipativen Ansatz ist eben diese Verbindung der Situation mit der Analyse des Betrachters ein wesentlicher Aspekt. Er ist nicht der einzige. Denn eine Situation ist nicht nur durch das, was die Betrachter sehen und wissen, sondern auch durch das Unsichtbare und die Lücken im Wissen bestimmt.

Der Abgleich von Wissen unter den Beteiligten ist eine Voraussetzung für die Analyse. Es geht um den Abgleich von Wissen zwischen den in einer Situation Agierenden und den diese Betrachtenden. Dabei sind die Rollen der Agierenden und der Betrachtenden keineswegs festgeschrieben. Beteiligte wechseln ihre Rollen im Verlauf des Forschungsprozesses. Zudem stehen in jeder Feldforschung folgende Fragen im Raum: Welches Wissen wird preisgegeben? Was bleibt verborgen (Jeggle 1982)? Dabei geht es in der Forschung nicht darum, dass alles Wissen preisgegeben und Verborgenes ans Licht gezerrt wird. Die Menschen haben auch ein Recht auf Geheimnisse. Es geht vielmehr darum, die Momente wahrzunehmen, in denen Geheimnisse Geheimnisse bleiben – die Lücken aufzuspüren.

Ein partizipativer Ansatz, der auf die in diesem Artikel dargelegte Weise auf Situationen bezogen ist, muss jeweils Beides explizit einbeziehen: die Gewissheiten und die Ungewissheiten, das Wissen und das Nichtwissen, das Offenliegende und das Verborgene. 2.5 Orientierung und Zielsetzung

Forschung, zumal die Empirische Kulturwissenschaft, ist laut Utz Jeggle (1982) eine bestimmte Art, Erfahrungen zu ordnen und sie in einen Zusammenhang zu bringen. Die an der Forschung Beteiligten bestimmen durch ihre Auswahl, Sichtweisen und Deutungen welche Begebenheiten und Faktoren einbezogen werden. Verbindungen zwischen Begebenheiten werden gesucht. Wechselwirkungen von Faktoren werden offengelegt. Es geht dabei um das Verstehen des jeweils eigenen und anderen Denkens und Handelns. Durch das künstlerische Herangehen kann dabei Verborgenes einbezogen sein, ohne dass es öffentlich ausgesprochen werden muss. Es kann beim Einzelnen oder bei einer Gruppe bleiben und trotzdem das Verstehen befördern.

In der Forschung mit einem partizipativen Ansatz wird das Verstehen in einem Prozess der Verständigung der an der Forschung Beteiligten generiert. Verständigung nicht nur darüber, wie sich für die einzelnen Beteiligten die Situation darstellt, sondern vor allem darüber, welche Handlungsmöglichkeiten sie bereithält. In diesem Prozess der Verständigung werden Erkenntnisse gewonnen und neue Erfahrungen gemacht, die den Beteiligten dazu dienen, in der Situation handlungsfähig zu bleiben oder zu werden. Die sozialwissenschaftliche Forschung mit einem partizipativen künstlerischen Ansatz zielt in erster Linie auf Erkenntnisse, Erfahrungen und Verständigung.

Für die »partizipative Forschung« ist neben dem Merkmal »Forschung mit statt Forschung über Menschen« (Block & Unger & Wright 2007) die Aufhebung der Trennung zwischen der Erkenntnisproduktion im Kontext der Wissenschaft und deren Anwendung im Kontext verschiedener Praxisfelder zentral. Sozialwissenschaftliche Forschungen mit partizipativem Ansatz sind häufig auf die Lösung eines Problems im Praxisfeld orientiert. Demnach ist »praxisorientiert« zumeist mit »lösungsorientiert« verbunden.

Der partizipative künstlerische Ansatz ist praxisorientiert, weil er insofern im Kontext der Lebens- und/oder Arbeitswelten wirkt, als die an der Forschung Beteiligten Erkenntnisse gewinnen, Erfahrungen machen und sich verständigen. Er ist jedoch nicht auf konkrete Problemlösungen hin orientiert. Wäre er dies, so müsste er die für das künstlerische Herangehen so essentielle Differenz zur gewohnten Lebenswelt aufgeben. Gerade durch diese Differenz aber erweitert sich das Blickfeld über die Problemstellung hinaus. Sonst außer Acht Gelassenes und Verborgenes kann einbezogen werden. Andere Handlungsmöglichkeiten tun sich auf. Probleme können und sollen dabei nicht ausgeblendet werden, doch diese Forschung konzentriert sich nicht darauf. Sie schafft vielmehr durch Erkenntnisse, Erfahrungen und Verständigung die Basis für Problemlösungen. Ob und wie die Beteiligten Impulse aus der Forschung aufnehmen und in ihrer professionellen oder alltäglichen Lebenswelt konkrete Maßnahmen und Problemlösungen umsetzen, bleibt ihnen überlassen. Dies geschieht außerhalb der Forschung. In diesem Sinne verstehe ich meine Projekte eher als Grundlagen- denn als angewandte Forschung.

Die Verständigung der an der Forschung Beteiligten spielt für den partizipativen Ansatz eine zentrale Rolle. Dies steht außer Zweifel. Wann Kommunikation stattfindet, zwischen wem und wie ist für den Verlauf des Forschungsprozesses entscheidend. Deshalb betrachte ich im Folgenden verschiedene Aspekte der Kommunikation. Am Beispiel Steinhöfel beschreibe ich den beginnenden Kommunikationsprozess.

3. Aspekte der Kommunikation

3.1 Die Ebenen der Kommunikation

Sowohl die/der professionelle/n Forscher/in als auch alle anderen Beteiligten lassen sich aus unterschiedlichen Motivationen, Interessen und Ansichten heraus auf einen Forschungsprozess mit einem partizipativen Ansatz ein. Diese Unterschiede können die Verständigung im Forschungsprozess befördern oder behindern. Den Motivationen, Interessen und Ansichten gebührt deshalb in einem solchen Projekt besondere Aufmerksamkeit.

Am Beginn des Prozesses in Steinhöfel standen meine Motivation, mein Interesse und meine Ansichten: Sie führten zur Kontaktaufnahme. Sie boten Anlass zur Kommunikation. Sie bildeten die Basis für erste inhaltliche und formale Setzungen. Meine Feldforschung in perspektiven (1) lieferte das Material – oder vielleicht besser den ersten Gesprächsgegenstand.

Das Material sammelte ich unter Anwendung der folgender Methoden: Begehungen der 12 Dorfgemarkungen mit fotografischen Notizen:In jedem der 12 Dörfer machte ich zwei eineinhalb bis dreistündige Begehungen. Auf dem Weg fotografierte ich Dinge, die mir ins Auge stachen oder Dinge, die für mich Fragen aufwarfen. Außerdem nahm ich Dorf- oder Landschaftsansichten auf. Gespräche in 12 Dörfern und der Gemeinde:In jedem Dorf führte ich zum einen gezielte Gespräche mit den Dorfbürgermeistern zum anderen ungezielte mit Dorfbewohner/innen, die mir zufällig begegneten. Die Gespräche folgten keinem Leitfaden. Doch zu Beginn eines jeden Gesprächs thematisierte ich meine Motivation und mein Interesse an dem Projektvorhaben. Danach ließ ich dem Gespräch freien Lauf. Ich notierte Stichwörter und Satzfetzen. Später formulierte ich meinen Aufzeichnungen und meiner Erinnerung folgend Gesprächsprotokolle. Kartenzeichnungen:Aus den topographischen Karten der Gemeindegemarkung zeichnete ich bezogen auf jede Dorfgemarkung einzelne thematische Aspekte heraus. Ich wählte zum Beispiel landschaftliche Formationen, Straßenverläufe und Hausanordnungen aus. Diese zeichnete ich mit Copic-Stiften und/oder Tusche auf Transparentpapier.

Das so erhobene Material war stark von meinem subjektiven Herangehen geprägt: Die Fotos gaben meine Sichtweise wieder. Die Gesprächsprotokolle enthielten das, was ich aus meiner Erinnerung festhielt. Die Zeichnungen griffen auf, was mir bedeutend erschien. Dieses Herangehen scheint der künstlerischen Praxis näher zu sein als der wissenschaftlichen. Es leugnet die Subjektivität nicht und sucht nicht, sie zu mindern oder zu vermeiden.

Die Kunst ist spätestens seit der Romantik eng mit der Subjektivität des Künstlers verbunden. Ihre/seine Originalität zeichnet sie/ihn aus. Künstlerische Authentizität wird mit Individualität verbunden. Dies betrifft auch künstlerische Erkenntnisprozesse und die künstlerische Forschung. Sie sind, wie Julian Klein (2010) ausführt, immer von einem in diesem Sinne subjektiven Charakter geprägt. Diese Auffassung von künstlerischer Authentizität ist nach wie vor weit verbreitet, auch wenn sie vor dem Hintergrund gegenwärtiger Entwicklungen in der künstlerischen Praxis nicht mehr unumstritten ist (Wenninger 2009).

In der Wissenschaft hingegen wird der »subjektive Charakter« zumeist als Problem aufgefasst. Er steht der Gewinnung von allgemein gültigen Aussagen über die Wirklichkeit entgegen. Leugnen lässt sich die Subjektivität in der Forschung heute nicht mehr. Vor allem die qualitativen Sozialwissenschaften erheben ihr Datenmaterial in einem Prozess der »sozialen Interaktion« (Lindner 1982). Subjektive Faktoren spielen dabei eine große Rolle. Man sucht zwar ihre Wirkung durch das methodische Setting zu mindern, doch ausschließen lassen sie sich nicht. Sie werden vielmehr in die Forschung einbezogen, indem sich Forscher/innen ihre subjektiven Voraussetzungen bewusst machen und reflektieren. Diese Reflexionen sind Bestandteil jeder qualitativen sozialwissenschaftlichen Forschung.

Wie verhält sich dies bei der Forschung mit meinem partizipativen Ansatz? Wie geht man mit der Vielfalt an subjektiven Voraussetzungen der an der Forschung Beteiligten um? Es mutet vergeblich an, diese transparent darzustellen und zu reflektieren. Zumal alle an der Forschung Beteiligten Zugang zur Darstellung und Reflexion haben müssten. Einen Umgang damit zu finden, der den Ansprüchen qualitativ-sozialwissenschaftlicher Forschung genügt, scheint fast unmöglich.

Ich fasse deshalb in meiner Arbeit Subjektivität weder als besondere Eigenart noch als Problem auf. Sie ist schlicht gegeben und beeinflusst die Kommunikation. Für die Begegnung und Kommunikation sind dabei laut Miwon Kwon zwei Ebenen auszumachen: Zum einen die institutionellen Ebene, auf der sich die Menschen im sozialen Gefüge, in Institutionen verorten. Hier ist die Kommunikation überwiegend von der jeweiligen Rolle bestimmt, von Interessen geleitet, von Konkurrenz und Rollenspielen geprägt. Zum anderen die persönliche Ebene, auf der sich die Menschen in ihren persönlichen Haltungen, Motivationen und Interessen verorten. Hier spielen eher Ängste, Befürchtungen, aber auch Begeisterungsfähigkeit und Neugier für die Kommunikation eine Rolle (Kwon 2002). Die Beteiligten müssen beide Ebenen im Blick haben. Doch vor dem Hintergrund des zuvor formulierten Anspruchs der qualitativen sozialwissenschaftlichen Forschung, ist es nicht unerheblich auf welcher Ebene man die Kommunikation im Forschungsprozess führt und anlegt.

Ich lege in meinen Projekten den Kommunikationsprozess überwiegend auf der persönlichen Ebene an. Meine subjektiven Voraussetzungen sind dafür der Ausgangspunkt. Damit dies in Steinhöfel zum Tragen kommen konnte, musste ich das Material – die Fotos, die Protokolle und die Zeichnungen – aufbereiten und den Gemeindemitgliedern zugänglich machen. 3.2 Der Kommunikationsanlass: die 12 Bücher zu 12 Dörfern

Ich gestaltete 12 Bücher zu 12 Dörfern, eines zu jedem Dorf. Diese Bücher enthalten eine Auswahl an Fotos, Zeichnungen und Texten über das jeweilige Dorf und seine Bewohner/innen. Jedes Buch besteht aus 25 bis 30 transparenten Laminierfolien im DIN A4 Querformat. In die Folien sind Fotoabzüge, Textseiten und Zeichnungen eingeschweißt.

Auf der ersten Seite befindet sich ein Panoramabild, durch das klar erkennbar ist, um welches Dorf es sich handelt. Die darauffolgenden Seiten enthalten am Beginn und am Ende Zeichnungen, dazwischen in loser Folge Fotos und Text.

Bild 2: Bücher mit Panoramabild, Text, Foto, Zeichnungen Demnitz, Neuendorf, Tempelberg

Die Fotos zeigen unterschiedliche Motive: einen Würfel aus Metall, eine Bushaltestelle, den Blick in die Dorfstraße, eine altertümliche hölzerne Stallung, eine Metalltonne, zwei Schuhabstreifer, einen Blick in die Landschaft. Der Würfel ist auf einem Pfosten angebracht, der direkt am Straßenrand steht. Die Bank in der Bushaltestelle hat eine Höhe, die nicht erlaubt, ohne vorherige sportliche Betätigung darauf zu sitzen. Manche Motive waren skurril, andere ließen nichts Außergewöhnliches erkennen.

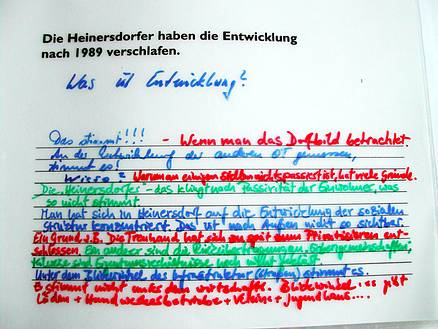

Die Textseiten enthalten je eine Aussage zum entsprechenden Dorf und zu seinen Bewohner/innen. Die Aussagen entnahm ich meinen Gesprächsprotokollen. Es handelt sich um provokante Feststellungen oder um beschreibende Bemerkungen meiner Gesprächspartner/innen: »Die Heinersdorfer haben die Entwicklung nach 1989 verschlafen.«, »In Schönfelde lebt man wie in einem Park.«, »Die Hasenfelder sind gern unter sich.«, »Die Leute in Demnitz wussten, wie man in schwieriger materieller Situation mit einem Stiefelpaar einen guten Eindruck machen kann.«, »Die Halle am Freizeitzentrum Beerfelde konnte mit vereinten Kräften und großem Einsatz der Dorfbewohner erneuert und erhalten werden.«, »Buchholz gilt in den Augen Anderer als das Intellektuellendorf.«

Den Abschluss bilden zwei Seiten mit folgendem Text:

»Wenn Sie denken, dass die Aussagen falsch oder ergänzungswürdig sind, dann scheuen Sie sich bitte nicht, den Stift zur Hand zu nehmen und Anmerkungen und Fragen nieder zu schreiben.«

»Die Bilder, Zeichnungen und Aussagen enthalten Informationen, die Doris Koch während ihrer ersten Erkundungen in den Dörfern der Gemeinde Steinhöfel gewonnen hat. Sie stellen Blickwinkel und Ansichten dar, die im Verlauf von perspektiven (2) ergänzt, ersetzt und erweitert werden.«

Die Leser/innen hatten die Möglichkeit den Informationsgehalt der Fotos, der Aussagen und der Zeichnungen zu prüfen und zu ergänzen. Die Bücher erfüllten dadurch mehrere Funktionen: Sie stellten nicht einen Zwischenstand meiner bisherigen Arbeit dar, vielmehr dienten sie als ein Arbeitsmittel zur Auswertung von vorhandenen und zur Sammlung von weiteren Informationen durch die Gemeindemitglieder. 3.3 Die Formen und Räume der Kommunikation

Die Bücher boten einerseits Anlass für die Kommunikation, andererseits bestimmten sie durch ihre Form die Art und Weise der Kommunikation. Jede/r, der wollte, konnte sich schriftlich in den Büchern äußern.

Das Schriftliche als alleinige Kommunikationsform schien mir jedoch zu begrenzt. Beteiligte bringen unterschiedliche Voraussetzungen mit: Den Einen liegt das Schreiben, den Anderen ist das gesprochene Wort näher. Wieder Andere sind eher praktisch veranlagt. Breite Beteiligung setzt Kommunikationsformen voraus, die der Vielfalt an Voraussetzungen, die Beteiligte mitbringen, zumindest annähernd gerecht werden. Ich kombiniere in meinen Projekten das Schriftliche mit dem Mündlichen und vor allem – darauf sei hier nur hingewiesen – in der dritten Forschungsphase das Tun, als eine Form der Äußerung miteinander. Das bedeutet, ich arbeite jeweils mit einem Mix an Kommunikationsformen. Die Auswahl oder die Entwicklung adäquater Kommunikationsformen erfolgt im Verlauf des Forschungsprozesses.

Mit den 12 Büchern zu 12 Dörfern begann der breite Kommunikationsprozess in Steinhöfel. Er war auf der inhaltlichen Ebene zunächst auf die schriftliche und mündliche Kommunikationsform beschränkt. Mittels der 12 Bücher öffnete ich zwei verschieden charakterisierte Kommunikationsräume. Es gab den Infopool, ein mobiles Containermöbel, in dem die 12 Bücher und diverse Informationen zur Projektfolge auslagen. Dieser wanderte in perspektiven (2) mit den Büchern von Dorf zu Dorf. Er war über vier Monate hinweg an fünf Standorten in der Gemeinde aufgestellt und öffentlich zugänglich. Standorte des Infopools waren: das Eiscafé in Beerfelde, der Landmarkt in Steinhöfel, Rothers Gartenwelt in Arensdorf, die Postagentur in Heinersdorf und die Fürstenwalder Agrarprodukte GmbH in Buchholz. Parallel dazu fand in jedem der 12 Dörfer eine Abendveranstaltung statt. Alle Dorfbewohner/innen waren dazu eingeladen. Den Hauptteil der Abende bildeten Gruppengespräche zum Inhalt der Bücher.

Bild 3: Leser/innen der Bücher am Standort Heinersdorf

Der Infopool markierte einen Ort, an dem sich Dorfbewohner/innen meist zufällig trafen und über die Bücher ins Gespräch kamen. Was am Infopool passierte, wurde nicht dokumentiert. Nur schriftliche Äußerungen in den Büchern blieben sichtbar. Die Schreibenden traten nicht persönlich in Erscheinung. Im Rahmen der Veranstaltungen hingegen waren die Anwesenden persönlich präsent. Sie stellten eine Teilöffentlichkeit dar. Ihre Äußerungen waren nicht anonym. Jedes Gespräch wurde protokolliert. Die Protokolle lagen ein paar Tage später im Infopool aus. Jedes Protokoll wurde von am Abend Anwesenden gegengelesen und für den Infopool freigegeben.

Zwischen den beiden Kommunikationsformen und -räumen entwickelte sich eine Wechselwirkung: Was Dorfbewohner/innen zuvor in die Bücher geschrieben hatten, fand Eingang in die Gespräche. Doch wie zu erwarten war, wurde nur vereinzelt in die Bücher geschrieben. Dieser Umstand wurde von den Dorfbewohner/innen an einem der Abende thematisiert und bedauert. Die Anwesenden bestätigten: diejenigen, die sich im Gespräch äußerten, schrieben ihre Ansichten nicht später in die Bücher. So blieben diese trotz der lebhaften Diskussionen über die Aussagen und Fotos relativ leer. Die Anwesenden wollten das an den Abenden Gesagte auch in den Büchern festgehalten wissen. Ich wurde beauftragt, Aussagen aus den Gesprächsprotokollen entsprechend in die Bücher zu übertragen. Inhalte des Gesprächs sollten sich in den Büchern abbilden und damit im Kommunikationsraum Infopool zur Verfügung stehen.

Ein anderer Vorgang veranschaulicht die enge Verknüpfung zwischen der inhaltlichen und der formalen Arbeitsebene: Dorfbewohner/innen aus Dörfern ohne Standort des Infopools bedauerten, die Bücher nicht auch bei sich haben zu dürfen. Den Weg ins andere Dorf auf sich zu nehmen, schien Vielen abwegig. Man gehe nicht ins Nachbardorf, um dort etwas anzuschauen, wurde gesagt. Das Buch zum eigenen Dorf wollte man auch bei sich haben. Vor diesem Hintergrund stellten Dorfbewohner/innen Überlegungen an, wie der Infopool in Nachfolgeprojekten gestaltet sein könnte. Es wurde dafür plädiert, dass es in jedem Dorf einen Infopool geben müsste, dann könnte das Material von Pool zu Pool wandern.

Die Aussage, man gehe nicht ins andere Dorf, repräsentiert eine Erfahrung der Dorfbewohner/innen, die ein auswertbares inhaltliches Datum darstellt. Zugleich verweist der Vorschlag »in jedem Dorf ein Infopool« auf die mögliche formale Gestaltung des Forschungsprozess. 3.4 Der Ablauf der Veranstaltungen

An dieser Stelle möchte ich kurz darauf eingehen, wie die Abendveranstaltungen in Steinhöfel gestaltet waren, denn die Abende hatten mehrere Funktionen: Begegnung und persönliches Kennenlernen, Information und Konsultation, Austausch und Dialog, Verständigung und Entscheidung. Der Ablauf an den Abenden vermittelte Aspekte des Forschungsprojekts, ohne sie sprachlich zu benennen. Er war in jedem Dorf der Gleiche und folgte einer bestimmten Dramaturgie.

Der Abend begann mit der kurzen Präsentation von partizipativen Projekten, die ich und eine Kollegin zuvor an anderen Orten realisiert hatten. Es handelte sich um drei Kunstprojekte. Eins davon war die »Tübinger Zeichnung«. Die Präsentation erzeugte einen Moment der Irritation, denn sie widersprach den Vorstellungen, die die Anwesenden von der Kunst hatten. Im anschließenden kurzen Gespräch kam dies zum Ausdruck. Danach stellte ich mich persönlich, meine Motivation und meine Profession als Künstlerin und europäische Ethnologin vor. Ich schilderte die Entwicklung und den gegenwärtigen Stand des Vorhabens und bat um die Äußerung von Bedenken und Anregungen. Es entwickelte sich jeweils eine erste Diskussion über Sinn und Unsinn, die ein solches Projekt entfalten könnte. Darauf folgte der Hauptteil des Abends: der Austausch und Dialog unter den Anwesenden. Ich projizierte Fotos, Zeichnungen und Aussagen aus den Büchern an die Wand. Die Projektionen boten den Anlass für ein lebendiges Gespräch. Zum Abschluss verständigten sich die Anwesenden über mögliche Orte auf der Dorfgemarkung, an denen sich (fehlende) Perspektiven oder Aussichten offenbaren. Sie entschieden, welche Orte in die weitere Untersuchung einbezogen werden sollten.

Das Potenzial des Projekts war an den Abenden für die Anwesenden erfahrbar. Verschiedene Grade der »Partizipation«, die von der Konsultation bis zur Entscheidung reichten, wurden durchlaufen. Dabei gab es in der Kommunikation einige zentrale Aspekte, auf die ich im Folgenden eingehe. 3.5 Der Wissenstransfer

Die projizierten Fotos zeigten Aufnahmen von Orten und Objekten, die einige Anwesende nie zuvor gesehen hatten. Der schon erwähnte Würfel aus Metall rief zum Beispiel Erstaunen hervor. Seit Jahrzehnten steht dieser Pfosten mit dem Würfel an exponierter Stelle mitten im Dorf. Doch die überwiegende Mehrheit hatte ihn nie zuvor bemerkt.

Den Holzverschlag eines offensichtlich altertümlich angelegten Schweinestalls auf dem ehemaligen LPG-Gelände hatten die Meisten noch nie gesehen. Viele konnten sich nicht erklären, dass es einen solchen Ort in einem industriell organisierten Betrieb geben konnte. Ein Anwesender schließlich erzählte den Anderen, was es mit dem Schweinestall auf sich hatte.

Auf einem Foto, das einen Ausblick in die Landschaft zeigte, war am Rand ein Hochsitz zu sehen. Das Bild sorgte für allgemeine Heiterkeit im Saal. Angesichts des unspektakulären Motivs, verstand ich zunächst nicht, was an dem Bild so besonders sein sollte – bis zur Sprache kam, dass dieser Hochsitz seit Generationen der Treffpunkt für Verliebte war. Er ist es noch immer. Das wussten in diesem Fall – außer mir und der Protokollantin – alle Anwesenden.

Beim Motiv einer Metalltonne, die an der Schlossgartenmauer platziert war, wurde gerätselt, warum sie so hoch ist: Das sei doch völlig ungeschickt, um dort Asche abzuladen. Einer der Anwesenden wusste, dass an dieser Stelle bis vor zehn Jahren die Asche von einer größeren Heizanlage ausgebracht wurde. Er wusste auch, warum dort eine Tonne stand. Es gab vor Jahrzehnten an diesem Ort einen Unfall. Damals wurde die Asche noch auf einen Haufen an die Mauer gekippt. Ein Kind war in die Glut gelaufen und hatte sich schlimm verbrannt. Danach wurde die Tonne aufgestellt.

Die Fotos boten vor allem Anlass für unerwartete Erzählungen und den Austausch von Hintergrundwissen. Bedeutend dabei war, dass sich der Dialog nicht nur zwischen mir und den Anwesenden abspielte. Der Wissenstransfer hatte nicht die Richtung von den Anwesenden zur Forscherin. Er fand vielmehr unter den Anwesenden statt. Die Aussagen spielten hierbei eine wichtige Rolle, denn sie brachten den Meinungsaustausch zu verschiedenen Themen in Gang.

Die Anwesenden analysierten die Aussagen jeweils präzise auf ihren Wahrheitsgehalt hin. Erst danach wurde entschieden, ob die Aussage so stehen bleiben konnte, gestrichen oder geändert werden musste. Das war nicht immer einmütig. Die Meinungen gingen auseinander. So entwickelten sich sehr lebendige Gespräche.

In Heinersdorf zum Beispiel gab es eine spannende Diskussion über Fortschritt und Entwicklung. Anlass war die Aussage »Die Heinersdorfer haben die Entwicklung nach 1989 verschlafen.« Die Anwesenden stellten fest, dass man sich in Entwicklungsfragen innerhalb des Dorfes auf soziale Aspekte konzentriert hatte. Maßnahmen zur Dorfverschönerung waren zweitrangig. Sie wurden nicht in gleichem Maße umgesetzt. Doch soziale Aspekte seien im Gegensatz zur Dorfverschönerung für Außenstehende nicht sichtbar. Vor diesem Hintergrund konnten die Anwesenden nachvollziehen, wie Jemand zu dieser Äußerung kam.

Bild 4: Seite aus dem Buch zum Dorf Heinersdorf / Gemeinde Steinhöfel

In Tempelberg wurde die Aussage: »Tempelberg ist ein sehr lebendiges Dorf.« von den Anwesenden relativiert. Zuvor hatten mir mehrere Gemeindemitglieder in Einzelgesprächen Tempelberg als ihr positives Vorbild für ein lebendiges Dorf dargestellt. Doch die anwesenden Tempelberger/innen waren der Meinung, dass es ganz darauf ankäme, aus welcher Perspektive man schaue: ob von Außen oder von Innen. Man könne sich vorstellen, dass das Dorffest und die überregional auftretende Tanzgruppe diesen Eindruck vom aktiven Dorf erweckten. Am Dorffest wirken jedes Jahr viele Dorfbewohner/innen mit. Es gäbe schon Menschen, die sich engagierten. Doch ohne Initiatoren würde nichts passieren. Diese spielten eine wichtige Rolle – vor allem wenn es darum gehe, abends die Menschen aus den Häusern zu locken. Das sei gar nicht so einfach.

Es gab auch Aussagen, denen einfach zugestimmt wurde. So zum Beispiel derjenigen, dass man in Schönfelde, wie in einem Park lebe. Die Anwesenden in Schönfelde waren der Ansicht, dass dies so sei: Viele würden gerne und ausgiebig spazieren gehen.

Der Meinungsaustausch bezog sich – wie die Beispiele zeigen – nicht nur auf verschiedene Themen. Vielmehr reflektierten die Anwesenden nicht selten über ihr Selbstbild und über das Bild, das sich Andere vom Dorf machen. 3.6 Die Reflexion

Wie sehe ich? Worauf schaue ich? Wie deute ich etwas? Dies sind zentrale Fragen, mit denen sich Forscher/innen auseinandersetzen, um sich die Voraussetzungen, die sie selbst mitbringen, bewusst zu machen. Denn sie beeinflussen die Forschung (Lindner 1981). An den Abenden setzten sich die Anwesenden zum Teil ausführlich mit diesen Fragen auseinander. Dabei regte nicht nur meine Sichtweise die Anwesenden dazu an, die eigene Wahrnehmungsweise zu reflektieren.

An einem Abend hatte ich drei Fotos gezeigt. Das Gespräch war im Gange. Da meldete sich eine Frau zu Wort. Sie beschwerte sich. Ich würde nur schlechte Ansichten des Dorfes zeigen, meinte sie. Einige der Dorfbewohner/innen kamen überein, dass ich einen morbiden Blick hätte. Daraufhin nahmen wir die Fotos eins nach dem andern detailliert in Augenschein. Die Anwesenden teilten mit, worauf sie schauten. Ich erklärte, was mich zur Ablichtung des Motivs bewogen hatte. Beim ersten Bild fiel den Anwesenden der abfallende Mauerputz am Bildrand ins Auge. Den hatte ich nicht im Blick, vielmehr interessierte mich das Gestänge eines Geländers. Die Anwesenden achteten bei den folgenden Bildern auf Müll, auf Beschädigungen, auf Unrat. Eine/r entdeckte immer einen Makel, war dieser auch noch so klein oder im Hintergrund fast nicht auszumachen. Als uns dieser Fokus bewusst war, wurde es lustig. Alle lachten, wenn wieder Eine/r einen Makel in einem Bild entdeckte.

Ohne weiter darauf einzugehen, sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass Humor in solchen Prozessen eine wichtige Rolle spielt. Das aufgedeckte Wahrnehmungsmuster wirkte grotesk: Bestimmten Details wiesen wir so große Bedeutung zu, dass andere gar nicht mehr in den Blick kamen.Die Reflexion richtete sich in der beschriebenen Szene vor allem auf Fokussierungen in der Wahrnehmung. Dies war nicht der einzige Gegenstand der Reflexion. Die Dorfbewohner/innen dachten zum Beispiel darüber nach, was zu den geäußerten Ansichten führte. Innensichten und Außensichten wurden nicht nur genannt. Sie wurden begründet. Hintergründe und Zusammenhänge wurden reflektiert. Dies war vor allem durch die anonymen Ansichten möglich. Sie standen als Aussagen im Raum. Jemand hatte sie an einem anderen Ort zu einer anderen Zeit geäußert. Der dadurch gegebene Abstand öffnete für die Anwesenden einen Raum für Reflexion.

Die Arbeit mit den Büchern stellt ein besonderes Verfahren dar, um Reflexion für alle am Forschungsprozess Beteiligten zu ermöglichen. Die Reflexion findet im Forschungsfeld statt – nicht außerhalb. In der partizipativen Praxis sind Kontext-Wechsel, wie sie in der Wissenschaft und in der Kunst üblich sind, nicht möglich. Wissenschaftler/innen und Künstler/innen wechseln ganz selbstverständlich in den akademischen Bereich oder in den des Kunstbetriebs, um im Abstand zum Feld Analysen und Reflexionen auszuarbeiten und darzustellen. Ernst Langthaler stellt diesen für ihn notwendigen Wechsel in einem Artikel zu seiner Forschung in Frankenfels anschaulich dar (Langthaler 2003).

Wenn aber viele Menschen am Forschungsprozess mitwirken, ist dies nicht möglich. Es sind Verfahren erforderlich, die Reflexionsprozesse für alle an der Forschung Beteiligten so fördern, dass diese in die Forschung einfließen können. 3.7 Die Korrekturen

Ein weiterer wichtiger Aspekt in der Kommunikation waren die Korrekturen: Die Dorfbewohner/innen korrigierten die Aussagen in den Büchern nach Wort- und Ausdrucksfehlern.

Bei der Formulierung der Aussagen benutzte ich zumeist mein eigenes Vokabular. So verwendete ich das Wort »Supermarkt«, während vor Ort niemand vom Supermarkt sprach.

Bild 5: Auszug aus dem Buch Steinhöfel Korrektur Landmarkt

Ich bezeichnete einen Plattenbau Typ als »Sechs – Wege – Block«. Es wurde korrigiert in »Sechs – WE (Wohneinheiten) – Block«. Ich benannte das ehemalige »Kulturhaus des volkseigenen Gutes« falsch als »Gemeindehalle«. Ich schrieb in einem Satz »Schule«. Es wurde präzisiert zu »Schulgebäude«. Gemeinsam wurde zum Beispiel nach der korrekten Bezeichnung für das Wort »Leichenhalle« gesucht. Zur Überraschung der Anwesenden wurde deutlich, dass auch Dorfbewohner/innen durchaus unterschiedliche Bezeichnungen gebrauchten.

Die Korrekturen bezeugen die Werkstatt-Atmosphäre: Fehler durften gemacht werden. Sie konnten thematisiert und verbessert werden. Es blieb Alles sichtbar. Jede/r konnte die Korrekturen in den Büchern sehen. Diese Vorgänge waren von großer Bedeutung, denn sie trugen dazu bei, den Arbeitsprozess zu konstituieren. Ein anderer Aspekt kommt hinzu: Die Gemeindemitglieder korrigierten auch meine Formulierungen. Ich gab die sonst dem/der professionellen Forscher/in vorbehaltene Darstellungshoheit dadurch auf.

4. Schluss

In der Einführung ging ich davon aus, dass das künstlerische Herangehen für die partizipative Praxis in der sozialwissenschaftlichen Forschung besondere Relevanz besitzen könnte. Ich habe am Beispiel meiner partizipativen Praxis einige in dieser Hinsicht relevante Aspekte beschrieben. Den Schwerpunkt legte ich auf die Betrachtung des Forschungssettings und auf die beginnende Kommunikation zwischen den an der Forschung Beteiligten. Meine Ausführungen bezogen sich vor allem auf die Konzeptionierungsphase der Forschung, die nicht am Schreibtisch oder in der Bibliothek sondern vor Ort begann.

In dieser ersten Phase lege ich auf inhaltlicher, formaler und kommunikativer Arbeitsebene die Basis für die Forschung. Doch die konkrete Ausgestaltung des Forschungsprozesses und die Bestimmung des Forschungsgegenstands entwickeln sich im weiteren Verlauf des Dialogs mit und unter den Beteiligten. Partizipation ist zunächst nicht vorhanden oder sie hat rein konsultativen Charakter. Erst in den folgenden Phasen erhöht sich der Grad der Partizipation. Ich spreche dann von partizipativer Praxis in der Forschung, wenn sie über bloße Auswahl- oder Eingabemöglichkeiten hinaus für Menschen, die sich im Rahmen des Forschungsprojekts zusammenfinden, differenziertes Handeln auf allen Arbeitsebenen erlaubt.

Durch meine Schwerpunktsetzung konnte ich einige wichtige Aspekte meiner partizipativen Praxis nur andeuten. Trotzdem hoffe ich, dass anschaulich wurde, wie mein spezieller partizipativer Ansatz verbunden mit dem künstlerischen Herangehen zu einer grundlegend veränderten Forschungspraxis führt. Diese ist von einem Forschungssetting gekennzeichnet, das zuweilen einer paradoxen Logik folgt. Die Prozessgestaltung gewinnt enorm an Gewicht. Das Verhältnis der formalen zur inhaltlichen Ebene ist dabei von großer Bedeutung. Denn diese Relation kann die Kommunikation der an der Forschung Beteiligten fördern oder behindern. Ich sehe meine zentrale Aufgabe als »Professionelle« darin, im Dialog mit den Beteiligten das Forschungssetting und die Prozessgestaltung so zu konzipieren, dass Verstehen und Verständigung gefördert wird. Meine Rolle bleibt also eine besondere. Die Gestaltung des Forschungsprozesses ergibt sich nicht allein aus der Kombination von Forschungsmethoden sondern vor allem aus dem Mix an Kommunikationsformen. Neben dem Mündlichen und Schriftlichen beziehe ich vor allem das Handeln als Form der Kommunikation mit ein. Subjektivität fasse ich weder als Problem noch als Besonderheit auf. Sie ist eine menschliche Gegebenheit, die Verständigung erfordert. Damit ist sie Anlass und Antrieb für die Kommunikation und damit für den Forschungsprozess.

Über die angedeutete veränderte Forschungspraxis hinaus, nenne ich zum Abschluss drei für mich zentrale Aspekte, die aus meiner Sicht die Relevanz des künstlerischen Herangehens für den partizipativen Ansatz in der sozialwissenschaftlichen Forschung begründen: Der partizipative künstlerische Ansatz vermag es, Verborgenes einzubeziehen, indem es erfahrbar ist, ohne dass es exponiert wird. Ihm wird, wo es nötig ist, Schutz gewährt. Es kann beim Einzelnen oder bei einer Gruppe von Menschen bleiben und trotzdem das Verstehen und die Verständigung befördern. Das Verborgene ist nicht sichtbar sondern spürbar. Die Problem- oder Lösungsorientierung wird durch die Orientierung an Interessen und an Themen ersetzt. Dies schafft Freiräume. Nicht mehr nur die gewohnten Themen kommen zur Sprache, sondern auch Abseitiges. Beteiligte verlassen ihre angestammten Rollen. Nicht erwartete Konstellationen von Beteiligten bilden sich. Erkenntnisse über neue Handlungsmöglichkeiten, die die Situation bereit hält, werden gewonnen. Das künstlerische Herangehen kann mit Paradoxen, die in der alltäglichen Lebenswelt ständig präsent sind, umgehen. Es löst sie nicht auf. Es nutzt sie. Die Paradoxe legen ungewöhnliche Fragestellungen nahe. Mit ihnen erschließen sich Inhalte, die jenseits der üblichen oft festgefahrenen Ansichten der Beteiligten (einschließlich der Ansichten der professionellen Forscher/innen) liegen. Das paradoxe Forschungssetting ermöglicht damit einen Forschungsprozess, der in Differenz zum alltäglichen oder professionellen Handeln der Beteiligten in ihren Lebens- und Arbeitswelten steht. Durch diese »künstliche« Differenz wird einerseits eine andere Art der Kommunikation möglich, andererseits öffnen sich die für die Forschung so notwendigen Reflexionsräume im Forschungsfeld.

Danksagung

Ich danke Prof. Jarg Bergold und Joachim Goetz für die Gespräche und hilfreichen Anmerkungen. Mein besonderer Dank gilt meinem Vater, der durch seine Unterstützung diese Arbeit ermöglichte.

Literatur

Block, Martina, Hella von Unger & Michael T. Wright (2007): Aktionsforschung im deutschsprachigen Raum. Zur Geschichte und Aktualität eines kontroversen Ansatzes aus Public Health Sicht. Veröffentlichungsreihe der Forschungsgruppe Public Health, 2007-303. Verfügbar über: bibliothek.wz-berlin.de/pdf/2007/i07-303.pdf [12.1.2009].

Certeau, Michel de (1988): Die Kunst des Handelns. Berlin: Merve.

Jeggle, Utz (1982): Geheimnisse der Feldforschung. In Thomas Hauschild & Heide Nixdorf (Hg.), Europäische Ethnologie (S. 187-204). Berlin: Reimer.

Klein, Julian (2010): Was ist künstlerische Forschung? Gegenworte 23 – Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, 24-28. Verfügbar über: http://www.julianklein.de [2.12.2010].

Kwon, Miwon (2002): Public Art als Publizität. EIPCP multilingual webjournal ISSN 1811 – 1696. Verfügbar über: http://www.republicart.net/disc/publicum/kwon01_de.htm [1.12.2008].

Langthaler, Ernst (2003): Geschichte(n) über Geschichte(n). Historisch-anthropologische Feldforschung als reflexiver Prozess. Forum Qualitative Sozialforschung 4 (2003) H. 2. Verfügbar über: http://www.qualitative-research.net/fqs-texte/2-03/2-03langthaler-d.htm [11.2.2010].

Lindner, Rolf (1981): Die Angst des Forschers vor dem Feld. Überlegungen zur teilnehmenden Beobachtung als Interaktionsprozess. Zeitschrift für Volkskunde, Bd. 77, 51-66.

Marcus, George E. (1999): Critical anthropology now. An Introduction. In George E. Marcus (Hg.), Critical anthropology now: unexpected contexts, shifting constituencies, changing agendas. (pp. 2-24). Santa Fe: School of American Research Press.

Ohrt, Roberto (1990): Phantom Avantgarde. Hamburg: Verlag Lutz Schulenburg.

Oppermann, Bettina & Kerstin Langer (2002): Die Qualität partizipativer und kooperativer Projekte in der Technikfolgenabschätzung. Arbeitsbericht der Akademie für Technikfolgenabschätzung in Baden-Württemberg, Nr. 226. Verfügbar über: http://elib.uni-stuttgart.de/opus [4.11.2008].

Wenninger, Regine (2009): Künstlerische Authentizität. Philosophische Untersuchung eines umstrittenen Begriffs. Epistemata: Reihe Philosophie, Bd. 462. Würzburg: Königshausen & Neumann.

Endnoten:

- [1]

-

Künstlerische Forschung wird »als ein Prozess begriffen, in dem das spezifische Wissen, die Arbeitsweisen und die Kompetenzen von Künstlern genutzt werden, um sie in anderen Kontexten als dem Kunstsystem zur Anwendung zu bringen. Es ist weder ein Forschen über Kunst, das in den Bereich der Kunstwissenschaften fällt, noch ein Forschen mit Kunst, was genuin die künstlerische Produktion charakterisiert. Zentral sind vielmehr Formen sinnlicher Erkenntnis, die mit wissenschaftlichen verbunden werden, um neues Wissen zu generieren.« zitiert nach http://www.akademie-solitude.de/671_asb_events.php?idnum=256&lastpage=690_events_archive.php&cur=0

- [2]

-

siehe digitales Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS) der Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (BBAW) (Hg.) verfügbar über http://www.dwds.de/?qu=situation.