Erklärungsmodelle zur Entstehung und Aufrechterhaltung der Posttraumatischen Belastungsstörung

Zusammenfassung

Der Artikel bietet eine Übersicht über die wesentlichsten empirischen Erklärungsmodelle zur Entstehung und Aufrechterhaltung der Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS). Dabei werden dissoziative Ansätze, biologische und lerntheoretische Modelle, Netzwerkmodelle, Modelle kognitiver Schemata und kognitive Modelle vorgestellt. Alle diese Modelle haben konsequent dazu beigetragen, die dynamischen Aspekte der Entstehung und Chronifizierung posttraumatischer Reaktionen zu erklären.

Schüsselwörter: Posttraumatische Belastungsstörung, PTBS, duale Repräsentations-Theorie, Entstehung, Aufrechterhaltung

Summary

The article provides an overview of the key empirical explanatory approaches for development and maintenance of posttraumatic stress disorder (PTSD). Dissociative approaches, biological models and learning theory, network theory, models of cognitive schemata and cognitive models will be presented. All these models have consistently contributed to understand the dynamic aspects of the development and maintenance of posttraumatic stress reactions.

Keywords: Posttraumatic stress disorder, PTSD, dual representation theory, development, maintenance

Einleitung

Erklärungsmodelle zur Ätiologie und Aufrechterhaltung der Post-traumatischen Belastungsstörung haben in den letzten Jahrzehnten entscheidend zur Entwicklung und Verbesserung psychologischer Interventionsstrategien beigetragen. Diese reichen von konfrontativen Ansätzen, resultierend aus den Erkenntnissen der Lerntheorie, bis hin zu kognitiven Interventionstechniken, als Ergebnis kognitiver Erklärungsmodelle (Foa & Meadows 1997). Insbesondere integrative Modelle zeigen die Bedeutung von Vulnerabilitäts- und Schutzfaktoren auf, die prä-, peri- und posttraumatisch vorliegen können.

Theoretische Erklärungsmodelle zur Entstehung und Aufrechterhaltung der Posttraumatischen Belastungsstörung können vereinfacht in verschiedenen Kategorien zusammengefasst werden: dissoziative Ansätze (Spiegel, Koopman, Cardeña, Classen 1996; van der Kolk & van der Hart 1989), biologische Modelle (Kolb 1987; Krystal, Southwick, Charney 1995; Ehlert, Gaab, Heinrichs 2001) lerntheoretische Modelle (Foa & Kozak 1986), Netzwerkmodelle (Chemtob, Roitblat, Hamada, Charlson & Twentyman 1988), Modelle kognitiver Schemata (Horowitz 1986; Janoff-Bullman 1992), kognitive Modelle (Foa, Steketee & Rothbaum 1989; Ehlers & Clark 2000, Steil & Ehlers 2000) oder integrative Modelle (Foa & Hearst-Ikeda, 1996; Brewin, Dagleish & Joseph 1996; Maerker 2003). Alle diese Modelle haben konsequent dazu beigetragen, die dynamischen Aspekte der Entstehung und Chronifizierung posttraumatischer Reaktionen zu erklären. Einige Modelle sollen näher erläutert werden.

Ansätze dissoziativer Modelle

Mit Rückblick auf die Arbeiten von Janet (1894), haben theoretische Überlegungen zum Phänomen der Dissoziation entscheidend zum Verständnis der Posttraumatischen Belastungsstörung beigetragen. Dennoch zeigte sich zunächst am Beginn des 20. Jahrhunderts, dass dissoziative Phänomene als Folgen traumatischer Ereignisse fast vergessen wurden (Goettman, Graves & Coons 1994). Erst in den letzten Jahren rückten diese Störungen wieder in den Mittelpunkt wissenschaftlichen Interesses. Vor allem neuere Untersuchungen über akute dissoziative Symptome nach traumatischen Ereignissen, führten zu einer Neubewertung des Einflusses dieser Störungsbilder und schließlich zur Festschreibung der Akuten Belastungsstörung (ABS) im Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV; APA 1994) (Bryant & Harvey 2000).

Dissoziative Störungen und PTBS

Aus wissenschaftlicher Sicht wurde der Zusammenhang zwischen dissoziativen Reaktionen und Belastungsstörungen mit einer Reihe von Untersuchungsergebnissen belegt: Personen mit Posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS) weisen höhere Werte von Suggestibilität und Dissoziation auf (Bernstein & Putnam 1986; Bremner, Southwick, Brett, Fontana, Rosenheck & Charney 1992; Butler, Duran, Jasiukaitis, Koopman & Spiegel 1996; Spiegel 1988) als andere psychiatrische PatientInnen oder die Allgemeinbevölkerung. Dies kann als Prädiktor für eine Neigung zu dissoziierenden Verarbeitungsmustern bei traumatischen Erfahrungen betrachtet werden. Weiters scheinen bei PatientInnen mit dissoziativen Störungen mehr traumatische Erfahrungen vorzuliegen (Coons & Milstein 1986; Kihlstrom, Glisky & Angiulo 1994). Auch sind dissoziative Symptome während traumatischer Ereignisse relativ häufige Reaktionen (Bryant & Harvey 1997), da sie eine Flucht aus dem Zwang der Wirklichkeit ermöglichen. Sie können eine Abschottung traumatischer Erinnerungen und Affekte vom Bewusstsein bewirken und eine Abtrennung vom Trauma (im Sinne eines abgespaltenen Selbst) zur Folge haben. Zudem zeigt sich, dass die Schmerzempfindlichkeit im Zusammenhang mit dissoziativen Reaktionen deutlich herabgesetzt ist (Putnam 1989). Letztlich belegt eine Anzahl von Untersuchungsergebnissen, dass peritraumatische Dissoziation ein signifikanter Risikofaktor für die Entwicklung einer Posttraumatischen Belastungsstörung nach traumatischen Ereignissen ist (Birmes et al. 2003; Bremner, Southwick, Brett, Fontana, Rosenheck & Charney 1992; Ehlers, Clark, Dunmore, Jaycox, Meadows & Foa 1998; Koopman, Classen & Spiegel 1994; Holen 1993; Ozer, Best, Lipsey& Weiss 2003).

Damit kann zwar festgestellt werden, dass traumatische Erlebnisse dissoziative Reaktionen auslösen können, ein konsequentes Modell aber bisher noch nicht vorliegt. Es bleibt unklar, ob peritraumatische dissoziative Reaktionen eine Posttraumatische Belastungsstörung bedingen weil sie die Integration traumatischer Erinnerungen verhindern oder durch traumatische Erlebnisse im Zusammenhang mit Angst und Entsetzen auftauchen, da ein signifikanter Zusammenhang zwischen Angst und Entsetzen und der Entwicklung einer PTBS angenommen wird. Atchison und McFarlane (1994) stellen dazu fest, dass jene Personen, die bereits im Vorfeld zu dissoziativen Reaktionen neigten, während eines traumatischen Ereignisses wiederum dissoziieren. Diese Ergebnisse stimmen auch mit Überlegungen von Davidson und Foa (1991) überein, die dissoziative Reaktionen als sekundäre Symptome konzeptualisieren, da sie einen Bewältigungsmechanismus darstellen. Demnach können akute dissoziative Reaktionen als Bewältigungsmechanismen von Personen gesehen werden, welche zu dissoziativen Reaktionen neigen.

Biologische Modelle

Biologische Modelle wurden besonders durch Ähnlichkeiten zwischen unterschiedlichen Phänomenen von experimentell induziertem Stress in Tierversuchen und akuten Stresssymptomen bei Personen beeinflusst. So zeigen tierexperimentelle Untersuchungen einen Zusammenhang zwischen akuten dissoziativen Symptomen und stressinduzierter Schmerzunempfindlichkeit (van der Kolk, Greenberg, Boy & Krystal 1985; Akil Watson, Young, Lewis, Khachaturian & Walker 1983). Ähnliche Beobachtungen wurden auch während des II. Weltkriegs gemacht. Ein großer Teil der schwer verwundeten amerikanischen Soldaten an der italienischen Front benötigte kein Morphium (Bryant & Harvey 2000). Auf Grund der Ähnlichkeiten mit tierexperimentellen Ergebnissen wird angenommen, dass dissoziative Symptome bei akut traumatisierten Personen ein Anzeichen für die Freisetzung von körpereigenen Opioiden ist (van der Kolk, Greenberg, Orr & Pitman 1989). Dies wiederum, so van der Kolk, Weisaeth & van der Hart (1996), kann als eine adaptive evolutionäre Reaktion auf Schmerz in Zeiten erhöhter Angst gesehen werden.

Direkte biologische Veränderungen

Die meisten der in den letzten Jahren entstandenen psychobiologischen Theorien (Kolb 1987; Krystal, Kosten, Southwick, Mason, Perry & Giller 1989; van der Kolk, Weisaeth & van der Hart 1996; Ehlert, Wagner, Heinrichs & Heim 1999) implizieren, dass Stressreaktionen als Folge von extremem Stress eng verknüpft sind mit hormonellen und neurologischen Veränderungen. Kolb (1987) war einer der ersten, der eine exzessive Stimulierung des Zentralnervensystems (ZNS) während des Traumas als Ursache einer neuronalen Veränderung in Betracht zog. Diese Veränderungen, die unabhängig von aktuellen Erinnerungen an traumatische Erlebnisse vorliegen, führen ihrerseits zu einer Verschlechterung der Lern- und Anpassungsleistung und der Reizdiskrimination. So sind Defizite der Konzentrations- und Gedächtnisleistung bei PTBS-PatientInnen auch in elektroenzephalographischen Untersuchungen (EEG) objektiviert worden (Yehuda, Levengood, Schmeidler, Wilson, Guo & Gerber 1996).

Besondere Beachtung in Bezug auf psychophysiologische Zusammenhänge bei traumatischen Ereignissen galt akuten Erregungszuständen als Mediatoren für chronische Stressreaktionen. Obwohl die spezifischen psychophysiologischen Reaktionen nicht exakt verstanden werden, wird auf theoretischer Ebene angenommen, dass die erhöhte Erregung während der akuten Phase der Traumatisierung ein wesentlicher Faktor für PTBS ist (Pitman 1993). So zeigen Individuen mit PTBS beispielsweise erhöhte Erregungszustände des autonomen Systems – Veränderungen der Herzfrequenz, des Blutdrucks und der Hautleitfähigkeit – als Reaktion auf intrusive Erinnerungen traumatischer Erfahrungen (Blanchard, Kolb, Gerardi, Ryana & Pallmeyera 1986). Ausgehend von diesen Untersuchungsergebnissen wird angenommen, dass akute Erregungszustände während des traumatischen Geschehens zu einem erhöhten Angsterleben nach dem traumatischen Erlebnis führen. Dieser Zusammenhang wiederum steigert das Vermeidungsverhalten und das Erleben persistenter Intrusionen (McFarlane 1992; Shalev 1992).

Sekundäre biologische Veränderungen

Nicht nur direkte Auswirkungen traumatischer Erfahrungen können zu biologischen Veränderungen führen. Vielmehr sind auch durch intrusive Erinnerungen physiologische Veränderungen und biochemische Ausschüttungen möglich. Pitman (1989) beschreibt einen psychobiologischen Kreisprozess von Intrusionen und Stresshormonen. Dabei wird angenommen, dass intrusive Erinnerungen eine exzessive Freisetzung von Noradrenalin (NA) bedingen, das wiederum eine erneute Einprägung der traumatischen Erinnerung ins Gedächtnis verstärkt. Eine starke Aktivierung des Locus coeruleus mit einer NA-Freisetzung scheint mit einer ausgeprägten Aktivierung der Amygdala und jener Hirnareale einherzugehen, die für das assoziative Gedächtnis verantwortlich sind (Ehlert, Wagner, Heinrichs & Heim 1999). Der als Lernprozess beschreibbare Vorgang kann gegenüber Abschwächungs- oder Löschungsprozessen relativ resistent sein (Charney, Deutch, Krystal, Southwick & Davis 1993). Auch Symptome des Hyperarousals, wie Einschlaf- und Durchschlafstörungen, Hypervigilanz und Schreckreaktionen, lassen sich mit gesteigerten Freisetzungen von NA bzw. mit einer Störung der NA-Regulierung erklären (van der Kolk, Weisaeth & van der Hart 1996).

Obwohl inzwischen für psychophysiologische Zusammenhänge umfangreiche Untersuchungsergebnisse vorliegen, muss auch für biologische Modelle angemerkt werden, dass von einem konsistenten Modell noch nicht gesprochen werden kann. Ehlert, Wagner, Heinrichs & Heim (1999) zeigen auf, dass der Erklärungswert psychobiologischer Befunde für ein Modell der Entwicklung und Aufrechterhaltung der PTBS gegenwärtig noch nicht ausreichend ist. Denn neurologische Veränderungen und endokrine Abweichungen werden nicht nur im Zusammenhang mit PTBS diskutiert. Diese scheinen ebenfalls bei verschiedenen anderen psychiatrischen Störungen, z.B. der Major Depression (MD) vorzuliegen. Weiters sind auch prädisponierende Faktoren zu berücksichtigen. Genetische Merkmale, frühkindliche Stresserfahrungen oder aufgetretene bzw. gegenwärtige psychiatrische Erkrankungen können als prädisponierende Variable auf Verlauf und Bewältigung einen entscheidenden Einfluss ausüben (Ehlert, Wagner, Heinrichs & Heim 1999) und verlangen deshalb nach weiteren prospektiven Studien.

Moderne lerntheoretische Modelle

Moderne Lerntheorien (Foa & Kozak 1986) nehmen an, dass während des Traumas Merkmale der traumatischen Situation mit emotionalen und physiologischen Reaktionen wie Schreck, Arousal und Angst verknüpft werden. In der Folge können ähnliche neutrale Merkmale wie Bilder, Geräusche, Gerüche und taktile Reize, die zeitlich mit dem Trauma zusammenfallen, vergleichbare Reaktionen auslösen (Nyberg 2005). So können interpersonelle Konflikte die autonome Erregung erhöhen und an das traumatische Geschehen erinnern. Infolge dessen versuchen Traumaopfer durch Vermeidung die durch die konditionierten Reize ausgelöste Angst zu reduzieren. Das Vermeidungsverhalten führt zwar kurzfristig zu einer Reduktion der Angst, diese bleibt aber auf Grund des Lernprozesses (Prinzip der negativen Verstärkung) erhalten (Foa, Steketee & Rothbaum 1989). Einige AutorInnen beziehen dabei auch Dissoziationsphänomene und Symptome psychogener Amnesie als Form unbewusster kognitiver Vermeidung ein (March 1990).

Emotionale Taubheit

Vielfach wird in modernen Lerntheorien auch emotionale Taubheit als aktive und passive Vermeidungsstrategie angesehen, um konditionierte, Angst auslösende Reize zu kontrollieren oder zu reduzieren. Emotionale Taubheit beschreibt dabei ein vermindertes Interesse an Aktivitäten, ein sich-losgelöst-Fühlen von anderen und eine begrenzte Affektbreite. Diese Symptome können zwar als Vermeidungsverhalten konzeptualisiert werden. Foa, Zinbarg & Rothbaum (1992) gehen aber davon aus, dass die Unempfindlichkeit gegenüber Schmerzen, die nach Elektroschocks in Tierexperimenten gefunden wurde, vor allem durch die Symptome der emotionalen Taubheit erklärt werden könne, da diese die Affektbreite einschränken (Foa, Zinbarg & Rothbaum 1992). Hingegen scheinen jene Aspekte der emotionalen Taubheit, wie das verminderte Interesse an Aktivitäten bzw. ein sich-losgelöst-Fühlen von Dritten, durch andere emotionale Zustände wie Scham, Schuldgefühle oder Depression, die ebenfalls im Zusammenhang mit dem traumatischen Erlebnis auftreten können, erklärbar zu sein.

Intrusionen als konditionierte Angstreaktionen

Lerntheoretische Modelle vermögen auch die Entstehung und das Auftreten intrusiver Erinnerungen nach traumatischen Ereignissen zu erklären. Foa, Zibarg & Rothbaum (1992) behaupten, dass Intrusionen, flashbacks und Albträume analog einer konditionierten Angstreaktion zu sehen sind und sich möglicherweise der gleichen Mechanismen der Aneignung bedienen. Da die Konfrontation durch persistente Intrusionen aber auf Grund der starken Vermeidungstendenzen nur bruchstückhaft ist, sowie der Erregungsgrad bei intrusiven Erinnerungen nicht deckungsgleich dem Erregungsgrad während der Traumatisierung ist, bleibt eine Habituation und Löschung der Angstreaktionen aus und Intrusionen persistent. Das beständige Erinnern des traumatischen Ereignisses kann zudem als funktional betrachtet werden, als damit eine Zusammenführung unterschiedlicher Erinnerungsfragmente möglich ist. Doch lassen sich mit Hilfe lerntheoretischer Modelle die Mechanismen von sich aufdrängenden traumatischen Erinnerungen nicht vollständig erklären. So fehlen insbesondere ausführlichere Erklärungen für Albträume und flashbacks, wie sie bei Personen mit einer Posttraumatischen Belastungsstörung zu beobachten sind. Es lassen sich hingegen die Zustände der Erregtheit, des Vermeidungsverhaltens und des Angstempfindens, als Reaktionen auf intrusive Erinnerungen erklären. Dieses Verständnis wiederum ermöglicht eine effektive Behandlung im Umgang mit PTBS-PatientInnen (Foa, Zinbarg & Rothbaum 1992).

Netzwerkmodelle

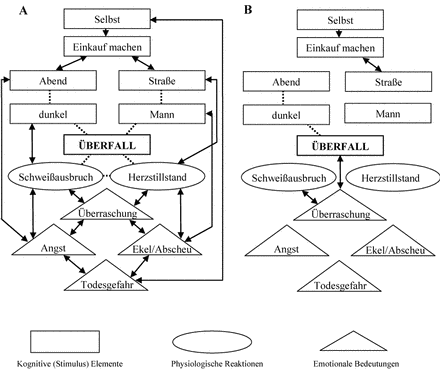

In so genannten Netzwerkmodellen wird die Symptomatik der Posttraumatischen Belastungsstörung auf die Ausbildung eines spezifischen Traumagedächtnisnetzwerkes zurückgeführt, welches die Wahrnehmung und die Verarbeitung von Reizen in selektiver Weise lenkt. Den Modellen zugrunde liegt die Vermutung, dass die immer wiederkehrenden Erinnerungen des traumatischen Geschehens – stärker als bei anderen Angststörungen – eine Veränderung von Gedächtnisrepräsentationen bedingen (Chemtob, Roitblat, Hamada, Charlson & Twentyman 1988; Foa, Steketee & Rothbaum 1989). Zurückführen lassen sich diese Modelle auf das Modell pathologischer Furchtstrukturen von Lang (1979). Lang nimmt an, dass Angst auslösende Ereignisse im Gedächtnis innerhalb eines Netzwerkes von wechselseitig assoziierten Knoten repräsentiert ist. Dieses Angstnetzwerk beinhaltet Informationen über das traumatische Ereignis in Form von Bildern, Geräuschen oder Gerüchen, Informationen über emotionale und physiologische Reaktionen der Person im Ereignis sowie der Bedeutung der Informationen in Bezug auf die Intensität der erlebten Angst. Lang weist darauf hin, dass PatientInnen mit Angststörungen über ungewöhnlich kohärente und stabile Angsterinnerungen verfügen, die auch durch mehrdeutige Stimuli aktiviert werden können.

Das auf die Ätiologie der Posttraumatischen Belastungsstörung übertragene Modell geht davon aus, dass intensive Angst für die Entstehung einer PTBS von hoher Relevanz ist und deshalb nach traumatischen Erlebnissen eine Furchtstruktur ausgebildet wird. Die Transformation der Furchtstruktur in einen pathologischen Prozess erfolgt jedoch nur dann (Foa, Steketee & Rothbaum 1989), wenn die Gedächtnisrepräsentationen des traumatischen Ereignisses umfassend und leicht aktivierbar sind, das traumatische Ereignis basale Konzepte der eigenen Sicherheit erschüttert, sodass die Welt von den Betroffenen unvorhersehbar und unkontrollierbar erscheint, intensive Reaktionen der Angst, Erregung oder Vermeidung durch die Furchtstruktur aktiviert werden und die Informationen im Zustand hoher autonomer Erregung desorganisiert sind (Foa, Zinbarg & Rothbaum 1992). Als Ergebnis resultiert eine viele Elemente umfassende Furchtstruktur, die durch Schlüsselreize (Umweltreize, Körperreaktionen, Emotionen) leicht zu aktivieren ist. Je mehr Elemente diese Furchtstruktur umfasst, desto häufiger kann sie aktiviert werden und desto stärker kann die PTBS-Symptomatik ausgeprägt sein.

Die Aktivierung zeigt sich in intrusivem Wiedererleben, Angst und Erregung, in der chronischen Erwartung erneuter Bedrohung sowie der aktiven Suche nach Zeichen von Gefahren. So gehen Chemtob, Roitblat, Hamada, Charlson & Twentyman (1988) und Foa, Steketee & Rothbaum (1989) davon aus, dass der Gedächtnisknoten für Gefahr und Erregung, mit dem die Erinnerung an das traumatische Erlebnis verbunden ist, chronisch aktiviert ist. Die Aktivierung des Knotens führt zu einer anhaltenden Erwartung, dass eine erneute Bedrohung eintreten wird. Diese negative Erwartungshaltung wiederum veranlasst Personen mit einer Posttraumatischen Belastungsstörung nach Informationen zu suchen, die diese Bedrohung bestätigen. So werden mehrdeutige Informationen in diesem Zusammenhang als bedrohlich interpretiert, was wiederum die Erregung des Gedächtnisknotens für Gefahr erhöht. Bei ausreichender Aktivierung des Knotens werden über das Prinzip der Erregungsausbreitung Erinnerungen an das Trauma ausgelöst.

Auf Grund der vielfältigen intensiven emotionalen und physiologischen Reaktionen wird eine Habituation der auslösenden Reize verhindert. Gleichzeitig führt dies zu einem verstärkten Vermeidungsverhalten, das kurzfristig eine Reduktion der Angstzustände bewirkt. Jene sofortige Wirkung der Vermeidungsstrategie verstärkt diese negativ und verhindert ihrerseits die Integration neuer Erfahrungen oder Informationen als Korrektiv für die Furchtstruktur (Foa & Kozak 1986). Das Furchtstrukturmodell kann aber nicht nur Symptome der Intrusion, der Vermeidung oder des Hyperarousals erklären. Es eignet sich auch, um eine Antwort auf das Phänomen dissoziativer Symptome und Teilamnesien zu geben. Dabei wird angenommen, dass die erhöhte Aktivierung des autonomen Nervensystems bei gleichzeitiger Aktivierung der Furchtstruktur eine adäquate Informationsverarbeitung verhindert. Die Erregung kann dabei derart stark sein, dass es durch Hemmung der Informationsverarbeitung zu Amnesien kommen kann (Chemtob, Roitblat, Hamada, Charlson & Twentyman 1988).

Abb. 1 Furchtstruktur nach einem abendlichen Überfall (nach Ideen von Foa & Kozak 1986); A: Ausgeprägte Furchtstruktur bei Vorliegen von PTBS; B: deaktivierte Furchtstruktur bei genesenem Patienten (z.B. nach Konfrontationstherapie); Quelle: (Maerker 2003, 19)

Modelle kognitiver Schemata

Kognitive Schemata bestehen aus verallgemeinerten Erfahrungen, die in ein Netzwerk von Informationen eingebunden sind. Sie repräsentieren typische Zusammenhänge eines Realitätsbereichs, die im Zusammenhang mit Ereignissen entstanden sind (Rumelhart 1980, 1984). Nach Brewer und Nakamura (1984) besitzen Schemata eine duale Eigenschaft. Sie sind gleichzeitig Struktur und Prozess, funktionieren als vorgefasste Theorien und beinhalten Erwartungen über die Zukunft (Fiske & Taylor 1984).

Eine Reihe kognitiver Variablen gelten als mögliche Faktoren, die zur Entstehung einer Posttraumatischen Störung beitragen können. Hervorgehoben werden hier vor allem jene, die als globale Überzeugungen einer Veränderung auf Grund traumatischer Ereignisse unterworfen sind (McCann, Sakheim & Abrahamson 1988). Diese, bei Beck, Rush, Shaw & Emery (1986) und Janoff-Bulman (1989) als Grundannahmen bezeichneten kognitiven Schemata können durch traumatische Ereignisse erschüttert und verändert werden. Grundannahmen sind dabei ein fundamentales konzeptuelles System über uns selbst sowie über die Welt in der wir leben. Dieses konzeptuelle System repräsentiert sich nach Janoff-Bulman (1998) in den Annahmen von persönlicher Invulnerabilität, von der Sinnhaftigkeit und Verstehbarkeit der Welt und einer positiven Sicht auf die eigene Person. Das bedeutet, dass im Allgemeinen fremde Personen uns gegenüber freundlich gesinnt sind, wir auf Grund von verlässlichen Prinzipien und Regeln das Verhalten anderer vorhersagen können und wir uns selbst als integer und moralisch richtig bewerten.

Traumatische Erlebnisse wie Verkehrsunfälle, Naturkatastrophen oder interpersonelle Gewalt, bringen neue katastrophale Erfahrungen mit sich, die im krassen Widerspruch zu den Grundannahmen stehen. Diese Erfahrungen können durch ihre Intensität die grundlegenden Schemata erschüttern und dysfunktional verändern (shattered assumptions; Janoff-Bulman 1989). Während Betroffene vor dem Erleben einer Naturkatastrophe sich selbst als invulnerabel und die Welt als sicher attribuierten, erleben sie sich im Nachhinein traumatischer Erfahrungen als emotional schwach, defizitär und vulnerabel, oder die Welt als bedrohlich. Aber schon während des traumatischen Geschehens können präexistierende Schemata bezüglich Gefahr und Selbstkompetenz beeinflusst werden. Wer sich selbst für wertlos und unfähig hält nimmt besonders schema-kongruente Aspekte der Traumatisierung wahr und beschuldigt sich in der Folge in unrealistischer Weise selbst (Janoff-Bulman 1979).

Kognitive Schemamodelle postulieren, dass Opfer, Überlebende und Hinterbliebene versuchen, die dramatischen negativen Erfahrungen zuerst in die bestehenden Grundannahmen zu integrieren. Diese Integration scheitert aber zunächst auf Grund der unerwartet widersprüchlichen, schemadiskrepanten Information. Eine Reihe kognitiver, funktionaler Strategien und Prozesse »lösen« das Dilemma. Nach traumatischen Ereignissen zeigen Opfer Verhaltensweisen wie Schuldgefühle und Selbstbeschuldigung, positive Reinterpretation des Ereignisses, Verleugnung und persistente, intrusive Gedanken. Selbstbeschuldigung und positive Reinterpretation stellen dabei internale Attributionsstile dar, die insofern funktional sind, als sie Gefühle der Vulnerabilität minimieren und gleichzeitig die Illusion der Kontrolle wieder herstellen (Wortman 1979; Tennen & Affleck 1986). Damit ermöglichen kognitive Strategien wie Selbstbeschuldigungen den Opfern, existierende Schemata beizubehalten bzw. diese nur geringfügig zu verändern. Auf der anderen Seite sind Verleugnung und intrusive Gedanken psychologische Prozesse, die die kognitive Integration schemadiskrepanter Erfahrungen erleichtern – zumindest vor dem Hintergrund, als sie den Anpassungsprozess moderieren (Janoff-Bulman & Timko 1987) und einen möglichen Zusammenbruch des kognitiven Systems verhindern (Janoff-Bulman 1989).

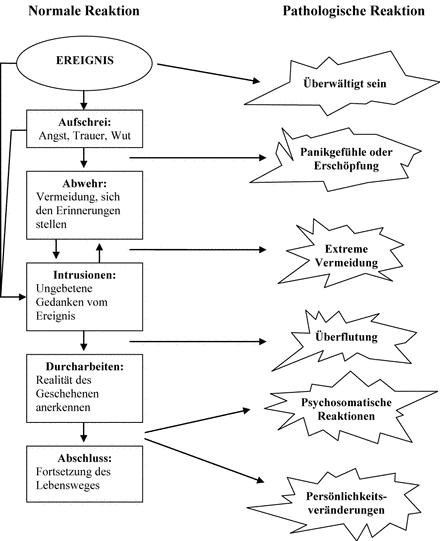

Diese Sichtweise der Funktion von Verleugnung wird auch von Horowitz (1986) unterstrichen, der in der Verleugnung eine Reduktion der bedrohlichen traumatischen Information in kleinere Einheiten sieht, die die Tendenz zur Integration von Realität (Tendenz zur Vervollständigung) und innerem Modell unterstützt. Horowitz – der eines der ersten konsistenten Modelle traumatischer Erfahrungen entwickelte – beschreibt in seinem Modell die verschiedenen Phasen psychologischer Reaktionen nach einem Trauma sowie die pathologischen Zustände maladaptiver Verarbeitungsstrategien. Sein Ansatz beruht auf einer Informationsverarbeitungstheorie, in deren Mittelpunkt die Verarbeitung konflikthafter Gedanken und Gefühle und die Veränderung persönlicher Schemata stehen. Horowitz postuliert eine universelle, phasische Abfolge von Reaktionen nach einem Trauma. Dabei nimmt er eine unmittelbare Phase – Phase des Aufschreis – an, die durch Flucht- oder Kampfreaktionen und extreme physiologische Reagibilität gekennzeichnet ist. In einer zweiten Phase wird versucht, die neue Information in die bestehenden Schemata zu integrieren. Dabei können die neuen Informationen zu einer Überlastung der Integrationsfähigkeit des Systems führen.

Um die Person vor überwältigenden Erinnerungen zu schützen, werden psychologische Abwehrmechanismen wie Verleugnung, emotionelle Taubheit oder Dissoziation aktiviert. Auf Grund der Tendenz zur Vervollständigung bleibt die Information aber im aktiven Teil des Gedächtnisses und drängt als intrusive Erinnerung ins Bewusstsein zurück. Werden die Intrusionen wiederum als zu belastend erlebt, wird mittels Verleugnung oder emotionaler Taubheit die traumatische Information erneut aus dem Bewusstsein gedrängt (Horowitz 1986).

Abb. 2: Normale und pathologische Phasen posttraumatischer Reaktionen (Horowitz 1993, 51)

Sowohl intrusive Wiederholung als auch die Verleugnung und emotionale Erstarrung können entweder gleichzeitig oder in Phasen nacheinander auftreten. Dieser wechselseitige Prozess zwischen Verleugnung und Intrusion bleibt so lange aufrecht, bis sich die Erinnerungen in ihrer Intensität verringern und die emotionalen Reaktionen abschwächen. In der letzten Phase – der Phase des Durcharbeitens – werden die existierenden Schemata mit den traumatischen Erfahrungen in Einklang gebracht. Diese Phase ist durch stärkere kognitive Verarbeitung, Gefühlsstabilität und das Akzeptieren der Konsequenzen gekennzeichnet (Horowitz 1986). Die Symptome der Posttraumatischen Belastungsstörung resultieren nach Horowitz aus einer Verlängerung oder Intensivierung dieses normalen Prozesses der Bewältigung. Dabei sind Einflussfaktoren wie maladaptive Bewältigungsstrategien, prätraumatische Konfliktmuster und Selbstkonzepte sowie negative Attributionen des traumatischen Geschehens mit verantwortlich.

Der Integrationsprozess kann ferner durch eine negative Rückkoppelung gestört werden: die Tendenz zur Vermeidung verstärkt sich mit der Zunahme negativer Emotionen und untergräbt die Möglichkeit, traumatische Informationen einzupassen. Ihrerseits können auch Intrusionen zu einer neuen, möglicherweise bedrohlicheren Interpretation des Geschehens führen. Damit werden Befürchtungen erzeugt, ähnliche zukünftige Ereignisse nicht kontrollieren zu können, die wiederum zu Gefühlen der Hilflosigkeit oder Ängsten vor Kontrollverlust führen (Horowitz 1986).

Obwohl dieses Modell als eine der einflussreichsten Konzeptionen angesehen werden muss, bleiben einige Aspekte traumatischer Reaktionen unerklärt. Explizite Antworten für peritraumatische Reaktionen, den Unterschied zwischen flashbacks und »herkömmlichen« Erinnerungen, die Rolle traumabezogener Trigger oder den Einfluss sozialer Unterstützung fehlen bislang. Dennoch beinhaltet das Modell von Horowitz eine Vielzahl bedeutsamer Erklärungen, die einen weitreichenden Einfluss auf heutige Modelle haben. Besonders die Erkenntnis, dass Traumata einen folgenschweren Einfluss auf Überzeugungen in Bezug auf das Selbst, die Welt und die Zukunft haben können, beeinflusste nachhaltig die psychotherapeutische Arbeit mit Überlebenden und Opfern traumatischer Ereignisse.

Kognitive Modelle

Bisherige Modelle haben sich schwerpunktmäßig mit der Entstehung der Posttraumatischen Belastungsstörung beschäftigt. Dabei zeigt eine Reihe von Untersuchungen, dass bestimmte Faktoren, insbesondere der Grad der Exposition, die erfahrene Lebensbedrohung, prätraumatische Faktoren oder psychiatrische Vorerkrankungen, posttraumatisch Symptome verursachen können. Gleichzeitig zeigt sich, dass bei einem Teil der Personen mit posttraumatischen Symptomen, diese nach einem bestimmten Zeitraum verschwinden (Rothbaum, Foa, Riggs, Murdock & Walsh 1992; Kessler, Sonnega, Bromet, Huges & Nelson 1995). Bei einem anderen Teil hingegen bleiben die Symptome erhalten und werden chronisch. Nach Ehlers und Clark (2000) erscheint es deshalb notwendig, zwischen Faktoren der Entstehung und Faktoren der Aufrechterhaltung posttraumatischer Symptome zu unterscheiden.

Das kognitive Modell der chronischen PTBS

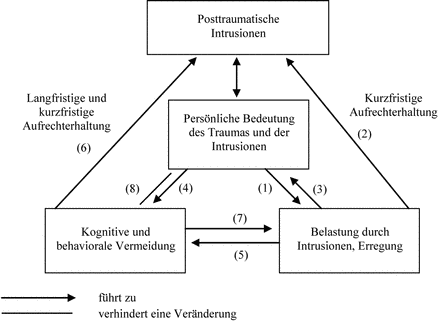

Ehlers und Clark (2000) zeigen in ihrem kognitiven Modell, dass Personen mit einer chronischen PTBS meist von der Einschätzung einer exzessiven aktuellen Bedrohung berichten. Diese Beobachtung stellt den Ausgangspunkt des kognitiven Modells der chronischen PTBS dar. Das Gefühl der gegenwärtigen Bedrohung entsteht aus der Konsequenz einer übermäßigen negativen Einschätzung des Traumas und/oder dessen Folgen, einer Störung des autobiographischen Gedächtnisses, einem starken assoziativen Gedächtnis und starkem perzeptuellem Priming. Dabei wird angenommen, dass Personen mit chronischer PTBS unfähig sind, das traumatische Erlebnis als begrenztes Ereignis in der Vergangenheit zu sehen und dass globale Implikationen für ihre Zukunft nicht zu erwarten sind. Im Gegenteil, diese Personengruppe entwickelt ein Gefühl einer übermäßigen gegenwärtigen Bedrohung. Die Bedrohung kann dabei entweder external sein – im Sinne der Welt als gefährlichen Ort – oder internal, dass die Person sich selbst als unfähig erlebt, wichtige Ziele in ihrem Leben zu erreichen.

Ausgehend von den Arbeiten von Foa und Rothbaum (1998) sowie Jones und Barlow (1990) identifizieren Ehlers und Clark (2000) eine Reihe relevanter negativer Einschätzungen. Personen mit chronischer PTBS verallgemeinern die Erfahrungen des traumatischen Ereignisses und bewerten eine Reihe normaler Aktivitäten als gefährlich. Sie überschätzen die Wahrscheinlichkeit des Eintretens weiterer traumatischer Ereignisse oder nehmen an, dass traumatische Ereignisse überwiegend ihnen widerfahren. Diese dysfunktionalen negativen Überzeugungen gegenüber der Umwelt (»Ich bin nirgends sicher«), der eigene Person (»Das geschieht mir recht«), der Fähigkeit zu Beziehungen (»Innerlich bin ich tot«) oder der Reaktionen anderer Personen (»Niemand ist für mich da«), verursachen nicht nur ein Gefühl ständiger Bedrohung, sondern führen auch zu Vermeidungsverhalten, das wiederum die Überbewertung der Bedrohung aufrecht erhält (Dunmore, Clark & Ehlers 1997). Zwischen dem Traumagedächtnis und den dysfunktionalen Interpretationen des Traumas besteht somit eine wechselseitige Beziehung. Die Art und Qualität dessen, was über das Trauma erinnert wird, besitzt eine »Hier-und-Jetzt«-Qualität (Ehlers & Clark 2000) und löst bei Traumaopfern bestimmte idiosynkratische kognitive Interpretationen aus. Diese negativen eigentümlichen Interpretationen fördern den Abruf jener Informationen aus dem Traumagedächtnis, die mit den Interpretationen übereinstimmen. Dies wiederum kann zu einer weiteren und stärkeren katastrophierenden Fehleinschätzung führen. Damit erhalten erst im Prozess dieser Selektion bestimmte Aspekte des Traumagedächtnisses ihre hohe negative Bedeutung.

Nach Ehlers und Steil (1995) können dysfunktionale Bedeutungen posttraumatische Intrusionen und andere Symptome der PTBS über zwei unterschiedliche Prozesse aufrechterhalten. Zum einen wird angenommen, dass idiosynkratische Bedeutungen das Ausmaß des Disstress und des Arousals und zum anderen das Ausmaß der kognitiven und behavioralen Vermeidung determinieren.

Abb. 3: Modell zur Bedeutung von Kognitionen bei der Aufrechterhaltung posttraumatischer Symptomatik (Steil & Ehlers 2000, 540)

Bestimmte Faktoren steigern dabei die Wahrscheinlichkeit negativer Bewertungen. Dazu zählen maladaptive kognitive Prozesse während des Traumas oder frühere Überzeugungen und Erfahrungen der Traumaopfer, schwach, hilflos, vulnerabel oder Ziel von Feindseligkeiten anderer zu sein. Andere peritraumatische Faktoren die zur Chronifizierung der Posttraumatischen Belastungsstörung beitragen sind die Unfähigkeit eine selbstreferentielle Perspektive während der Traumatisierung herzustellen, die Dissoziation expliziter (vor allem bewusster, sprachgebundener) und impliziter (unbewusst ablaufender) Enkodierungsprozesse, emotionale Taubheit und eine kognitive Belastungsgrenze, die die akkurate Einschätzung von wichtigen Aspekten des traumatischen Ereignisses verhindert. Einen spezifischen Risikofaktor sehen Ehlers und Clark (2000) im Zustand des »Sich-Aufgebens« (mental defeat). Diese Reaktion beschreibt die Überzeugung der Unfähigkeit von Personen, ihr Schicksal bestimmen zu können und drückt sich durch ein Gefühl aus, jegliche psychologische Autonomie verloren zu haben (Ehlers, Clark, Dunmore, Jaycox, Meadows & Foa 1998). In extremen Fällen von Gewalttaten akzeptieren dabei Opfer den Tod oder wünschen ihn herbei (Dunmore, Clark & Ehlers 2001).

Nach dem kognitiven Modell zählt zu den Besonderheiten der chronischen Posttraumatischen Belastungsstörung, dass sie durch eine Störung des Gedächtnisses gekennzeichnet ist. Dies wird durch eine unvollständige Erinnerung des Traumas bzw. des Ablaufs der Traumatisierung sichtbar. Ehlers und Clark (2000) nehmen an, dass die ungenügende Einbindung des traumatischen Ereignisses in das autobiographische Gedächtnis zu intentional schwer abrufbaren Erinnerungen und einem Gefühl des Ereignisses als kontextlos führen, das leicht durch physikalische Reize getriggert werden kann (Foa, Hearst-Ikeda & Perry 1995; van der Kolk & Fisler 1995). Da von Betroffenen im traumatischen Ereignis vorwiegend sensorische Informationen verarbeitet werden, führt die datenorientierte Verarbeitung – im Gegensatz zur konzeptuellen Verarbeitung, die auf die Bedeutung der Situation, der Organisation und Kontextualisierung der Information fokussiert ist – zu einem starken perzeptuellen Priming und einem starken impliziten Gedächtnis (Roediger 1990). Anders als explizit abgespeicherte Reize werden implizit abgespeicherte Reize (konditionierte Reaktionen, vorbewusste Wahrnehmungen etc.) schneller durch vage assoziierte Reize ausgelöst. Damit tauchen ungewollt lebhafte Erinnerungen oder starke, affektive Reaktionen auf, die eine Ähnlichkeit mit jenen physischen Reaktionen besitzen, die während des Traumas erlebt wurden. Zur Abwehr dieser angstauslösenden Intrusionen wird eine Reihe von Vermeidungsstrategien angewandt. Diese reichen von der Unterdrückung unangenehm erlebter Gedanken und Gefühle durch Ablenkung, bis hin zu exzessivem Grübeln (»Warum ist mir das passiert?«), das als Abwehr von Emotionen, die mit dem Trauma verbunden sind, diskutiert wird (Borkovec & Inz 1990). Ehlers und Clark (2000) bieten auch eine Erklärung für eine verzögert auftretende Posttraumatische Belastungsstörung. Dabei berichten Personen, dass sie in den ersten Wochen nach einem traumatischen Ereignis keine außergewöhnlichen Reaktionen verspürten, aber nach Monaten oder Jahren plötzlich Symptome einer PTBS zeigen. Dieses verzögerte Auftreten von posttraumatischen Reaktionen wird mit einer Veränderung der Bedeutung des Erlebten erklärt. Besonders bei Zeugen traumatischer Ereignisse, wie Einsatzkräften der Polizei, Feuerwehr oder Rettung, kann das erlebte Grauen erst nach Monaten eine veränderte Bedeutung im persönlichen Leben erfahren. Beispielsweise beginnen intrusive Erinnerungen einer Bergung von toten Kindern aufzutreten, wenn ihre eigenen Kinder in ein ähnliches Alter kommen (Clohessy & Ehlers 1999).

Ehlers und Clark (2003) können in ihrem Modell detailliert die Bedeutung und den Einfluss maladaptiver, verhaltensbezogener Strategien und kognitiver Verarbeitungsprozesse für die Chronifizierung der Störung aufzeigen. Zu den verhaltensbezogenen Strategien, die die Wahrscheinlichkeit einer persistenten PTBS erhöhen, zählen aktive Versuche der Gedankenunterdrückung, der Ablenkung, die Vermeidung von Auslösereizen, der Gebrauch von Alkohol oder Medikamenten zur Angstreduktion, der Verzicht auf normale Aktivitäten und die Aneignung von Sicherheitsverhalten zur Minimierung traumabezogener Folgen. Damit stellt die Konzeption von Ehlers und Clark das ausführlichste Modell in Bezug auf die Aufrechterhaltung und Behandlung Posttraumatischer Störungen dar. Das Modell trägt maßgeblich zum Verständnis der Bedeutung relevanter, negativer Einschätzungen und kognitiver Copingstrategien für den Verlauf der Störung bei. Darüber hinaus wird ein neuer, peritraumatischer Risikofaktor für die Chronifizierung einer PTBS – das Sich-Aufgeben – identifiziert und ausführlich beschrieben. Das Modell hat weitreichende Konsequenzen in der Behandlung von Personen mit PTBS (Ehlers & Clark, 2003) aber auch für »breite«, präventive Interventionen im großen Maßstab, z.B. auf Gemeindeebene nach einem Bombenattentat (Gillespie, Duffy, Hackmann & Clark 2002).

Integrative Modelle

Während die meisten Modelle einen Schwerpunkt in der Dissoziation, biologischen Prozessen oder Informationsverarbeitung sehen, versuchen eine Reihe von AutorInnen, diese differenten Mechanismen in integrativen Modellen zusammenzuführen. Im Ansatz von Foa und Hearst-Ikeda (1996), welche Dissoziation und Netzwerktheorie kombinieren, wird davon ausgegangen, dass obwohl dissoziative Reaktionen möglicherweise ein adaptiver Mechanismus sind der zur Emotionsregulierung dient, Dissoziation auch ein Vermeidungsmechanismus ist, der die Aktivierung der Furchtstruktur unterbindet und so eine Verarbeitung traumatischer Erinnerungen verhindert. Ähnlich argumentieren Ehlers und Steil (1995), die annehmen, dass Dissoziation und emotionale Taubheit kognitive Strategien zur Kontrolle von Intrusionen sind. Diese kognitiven Kontrollstrategien blockieren ihrerseits die Verarbeitung und Auflösung traumatischer Erinnerungen.

Andere kognitive Modelle, die eine Verknüpfung mit dissoziativen Mechanismen herstellen wurden von Janet (1894), Terr (1990) van der Kolk und van der Hart (1991) oder Brewin, Dagleish & Joseph (1996) postuliert. Im Gegensatz zum Ansatz der Netzwerkmodelle, die davon ausgehen, dass sich das traumatische Gedächtnis lediglich durch eine besondere Struktur (mehrere Elemente, die stark miteinander verknüpft sind) auszeichnet, wird hier ein grundlegend anderer Mechanismus des traumatischen Gedächtnisses angenommen. Pathologische Reaktionen, wie z.B. lebhaftes, unkontrollierbares Wiedererleben, entstehen, wenn traumatische Erinnerungen vom normalen Gedächtnissystem dissoziiert werden. Dabei wird angenommen, dass zwei oder mehrere getrennte Gedächtnissysteme vorliegen, die Informationen ohne oder nur mit geringer Aufmerksamkeit speichern. Beispielsweise können unter normalen Umständen der Aufmerksamkeitsverteilung gut sichtbare, aber unerwartete Objekte »übersehen« werden. Diese unerwarteten Objekte – obwohl nicht bewusst wahrgenommen – werden dennoch enkodiert und gespeichert und können das Verhalten beeinflussen (Mack & Rock 1998). Da wahrgenommene Repräsentationen für gewöhnlich vorübergehend oder nur indirekt erinnerbar sind, können unter emotional belastenden Ereignissen Erinnerungen dauerhaft und lebendig in das Gedächtnissystem eingeschrieben werden.

Duale Repräsentationstheorie

Explizit formuliert wird diese Ansicht in der Dualen Repräsentationstheorie traumatischer Erinnerungen von Brewin, Dagleish & Joseph (1996). Bezug nehmend auf die Theorie interagierender kognitiver Systeme von Teasdale und Barnard (1993) wird angenommen, dass während der Traumatisierung sensorischer Input sowohl mit als auch ohne Beteiligung kortikaler Strukturen verarbeitet wird. Dabei arbeiten parallel zwei Gedächtnissysteme – VAMs und SAMs -, wobei jeweils ein System zu unterschiedlichen Zeiten priorisiert ist. Während »verbal zugängliches Wissen« (VAMs, verbal accessible memories) ins autobiographische Gedächtnis integriert und bewusst abrufbar ist, wird »situational abrufbares Wissen« (SAMs, situational accessible memories) im Unterbewusstsein generiert und gespeichert.

VAMs des Traumas sind innerhalb des gesamten persönlichen Kontextes einer Person repräsentiert, das die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft mit einschließt. Sie beinhalten Informationen, die Individuen vor, während und nach dem traumatischen Ereignis beachtet haben und die ausreichend bewusst verarbeitet wurden, sodass sie im Langzeitgedächtnis gespeichert und später willentlich wieder abgerufen werden können. Diese Erinnerungen sind Verarbeitungsprozessen unterworfen (Vergessen oder Fokussierung auf bestimmte Aspekte des Traumas), werden mit der Zeit weniger detailliert und können mit anderen kommuniziert werden. Die Einschränkung der Aufmerksamkeit auf die gegenwärtige bedrohliche Situation und die Effekte der Übererregung beschränken aber entscheidend die bewusst wahrnehmbare Information während des Ereignisses. VAMs registrieren die Einschätzung der traumatischen Situation und ermöglichen es den Personen im Nachhinein über Konsequenzen und Implikationen des Ereignisses nachzudenken. Deshalb beinhalten VAMs auch »primäre« Emotionen, die zum Zeitpunkt des Ereignisses auftauchten und »sekundäre« Emotionen im Zuge einer retrospektiven kognitiven Einschätzung des Ereignisses. Eine Störung der VAM-Enkodierung, die eine detaillierte Erinnerung des traumatischen Ereignisses verunmöglicht, erhöht die Wahrscheinlichkeit für unkontrollierbare, intrusive Erinnerungen (Brewin & Saunders 2001).

Im Gegensatz dazu, werden Intrusionen, die ausschließlich unfreiwillig über situationale Erinnerungen der externalen Umwelt oder internaler Verarbeitungsprozesse hervorgerufen werden, dem SAM-System zugeschrieben. SAMs sind willentlich nicht abrufbar, sondern nur in Situationen, die der traumatischen Erfahrung ähnlich sind, verfügbar. Das SAM-System beinhaltet somit umfassende Informationen, die durch niederschwellige Wahrnehmungsprozesse der traumatischen Situation, wie Anblicke, Gerüche, Töne und Geräusche, erhalten wurden. Diese Informationen waren zu kurz verfügbar, um bewusst wahrgenommen zu werden. Im Gegensatz zum VAM-System bleibt das situational zugängliche Wissen im Detail erhalten. Das SAM-System beinhaltet ebenfalls Informationen über physische Reaktionen auf das Trauma, wie Veränderungen der Herzschlagrate, Veränderungen der Körpertemperatur oder Schmerzen. Aus diesem Grund sind flashbacks mit mehr Details und Emotionen »aufgeladen« als gewöhnliche Erinnerungen.

Im Zuge traumatischer Erfahrungen können auch komplexere Bewertungen vorgenommen werden. Entsprechend werden Emotionen wie Scham, Wut und Schuldgefühle erfahren und im Zusammenhang mit intensiver Angst, Hilflosigkeit und Horror in das SAM-System integriert. So können unterschiedliche Emotionen im SAM-System eingebunden sein, die jedoch auf jene »primären« Emotionen beschränkt bleiben, die während des Traumas erfahren wurden (Grey, Holmes & Brewin 2001; Holmes, Grey & Young 2005). SAMs können zudem nur schwer bewusst kontrolliert werden, da eine umweltliche Exposition hinsichtlich von Geräuschen, Gerüchen oder Anblicken, die als Trigger fungieren können, kaum vermeidbar ist. Da das SAM-System nicht verbal kodiert ist, sind diese Erinnerungen intentional nur schwer abrufbar. Damit wird auch der kommunikative Austausch mit anderen erschwert und eine Transformierung der SAMs verhindert.

Im Vergleich mit Modellen, die von einem singulären Gedächtnissystem ausgehen ermöglicht die Duale Repräsentationstheorie die Erklärung einer Reihe von spezifischen Beobachtungen im Zusammenhang mit PTBS. Darunter fällt die Differenzierung von kognitiven Prozessen während des Ereignisses im Vergleich mit umfassenden Einschätzungsprozessen nach dem Ereignis. Weiterhin impliziert die Duale Repräsentationstheorie, dass die Posttraumatische Belastungsstörung eine hybride Störung ist, die zwei separate pathologische Prozesse beinhaltet – die Bewältigung negativer Überzeugungen und zugehöriger Emotionen sowie die Bewältigung von Intrusionen. Die Bewältigung traumatischer Erfahrungen hängt vom Ergebnis dieser beiden Prozesse ab. Eine Voraussetzung ist die Reduktion negativer Emotionen, die durch die kognitive Einschätzung des Traumas erzeugt werden. Zusätzlich verursachen traumatische Erfahrungen eine Reaktivierung bestehender negativer Einschätzungen über das Selbst, die Welt und die Zukunft. Erst durch eine bewusste Neueinschätzung von Kontrolle über die Umwelt, Reattribuierung von Verantwortlichkeit und eine Integration neuer Informationen in bestehende Konzepte und Überzeugungen wird eine Reduktion negativer Affekte möglich. Die zweite Voraussetzung ist die Minimierung und Unterbindung anhaltender automatisierter Reaktivierungen situational abrufbaren Wissens über das Trauma. Nach Brewin (1989) ist dies möglich, indem neue SAMs auf Grund einer psychophysiologischen Habituation oder kognitiven Restrukturierung der Bedeutung des traumatischen Ereignisses erzeugt werden. Diese bestehen zwar aus den ursprünglichen SAMs, sind aber mit reduzierten negativen Affekten gekoppelt und können so den Zugang zu den traumabezogenen SAMs blockieren.

Insgesamt leisten die Modelle kognitiver Schemata einen bedeutenden Beitrag hinsichtlich der Entstehung der Posttraumatischen Belastungsstörung – als akute aber auch verzögerte Reaktion – und der Entwicklung kognitiver Interventionsstrategien. Kritisch gesehen werden muss, dass die Duale Repräsentationstheorie im Wesentlichen auf Prozesse des Gedächtnisses und der Einschätzung sowie auf Emotionen fokussiert ist und andere wichtige Besonderheiten der PTBS, wie die gesteigerte Konditionierbarkeit oder emotionale Taubheit, kaum thematisiert. Für dissoziative Reaktionen lassen sich daraus keine spezifischen psychotherapeutischen Behandlungsschritte ableiten. Dissoziation wird lediglich als potentieller Störungsprozess bei der Enkodierung von Informationen ins VAM-System betrachtet, das wiederum die Wahrscheinlichkeit einer PTBS erhöht.

Multifaktorielles Rahmenmodell

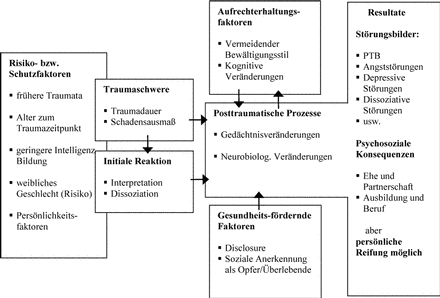

Die meisten beschriebenen Erklärungsansätze gehen von einer monokausalen Verursachung der Entstehung und Aufrechterhaltung der Posttraumatischen Belastungsstörung aus. Im Gegensatz dazu präsentiert Maerker (2003) ein multifaktorielles Rahmenmodell, dessen Grundlage die Annahme eines breiten psychosozialen Rahmens für die Genese einer PTBS ist. Die Besonderheit des Modells liegt in der Annahme, dass neben pathologischen Ereignis- und Aufrechterhaltungsfaktoren sowie posttraumatischer Prozesse und Resultate auch Schutzfaktoren, gesundheitsfördernde Faktoren und Ressourcen integriert sind. Neben den intrapsychischen Faktoren für die Entwicklung einer Posttraumatischen Belastungsstörung werden auch Bedingungen der sozialen Umwelt als ätiologische Faktoren für die Gesundung bzw. Aufrechterhaltung der PTBS als maßgeblich betrachtet.

Abb. 4: Multifaktorielles Rahmenmodell der Ätiologie von Traumafolgen (Maerker 2003, 24)

Maerker betont in seinem Modell, dass man einer Reihe von Risikofaktoren auch eine Schutzwirkung zuschreiben muss, da sie einen positiven Einfluss in der Bewältigung von Extremereignissen haben. Einige Risikofaktoren sind deshalb auch als Schutzfaktoren zu verstehen. So fand Maerker (1999) einen u-förmigen Zusammenhang zwischen Traumatisierungsalter und dem PTBS-Risiko bei anthropogen verursachten Traumata: während Kinder und Jugendliche sowie ältere Erwachsene ein erhöhtes Risiko aufweisen, ist dies bei jungen Erwachsenen und Erwachsenen mittleren Alters vergleichsweise gering. Ebenfalls kann angenommen werden, dass Persönlichkeitseigenschaften, wie beispielsweise emotionale Reife (Lee, Vaillant, Torrey & Elder 1995; Noelen-Hoeksema & Morrow 1991) mit der Ausbildung einer Posttraumatischen Belastungsstörung assoziiert sind: eine geringe emotionale Reife erhöhte die Wahrscheinlichkeit des Auftretens psychopathologischer Symptome. Dennoch muss hierzu festgestellt werden, dass die methodische Erfassung von Persönlichkeitseigenschaften vor dem Trauma schwierig ist und nur wenige Längsschnittstudien vorliegen, sodass eine abschließende Beurteilung noch aussteht (Maerker 2003).

Den objektiven Ereignisfaktoren, wie der Traumadauer, dem Schadensausmaß, dem Verletzungsgrad oder der Anzahl der Toten, wird zwar in diesem Modell eine direkte Beziehung mit den Folgen zugestanden, aber darauf hingewiesen, dass der subjektiven Bewertung des Ereignisses durch die Opfer – beispielsweise in Form eines Gefühls, die persönliche Autonomie während des traumatischen Geschehens bewahrt zu haben – eine wesentlich größere Rolle zukommt (Ehlers & Clark, 2000).

Der größte Einfluss auf die Chronifizierung der Posttraumatischen Belastungsstörung wird Faktoren zugeschrieben wie direkten und indirekten Vermeidungsstrategien (Gedankenunterdrückung und Gefühlsvermeidung, dysfunktionales Sicherheitsverhalten, exzessives Grübeln und Wut, Ablenkung durch selbst zugefügte Schmerzreize) sowie kognitiven, maladaptiven Copingstrategien (Selbstvorwürfe und Schuldgefühle, negative Weltsicht). Weiters werden im Modell gesundheitsfördernde Faktoren und Ressourcen als bedeutsam erachtet. Darunter subsumiert sich die Fähigkeit, das Geschehene einzuordnen, es zu verstehen und ihm eine Bedeutung zu verleihen (Kohärenzsinn; Antonovsky 1997), die Fähigkeit der persönlichen Offenheit und Offenlegung der traumatischen Erinnerungen (disclosure; Pennebacker, 1989) sowie die soziale Anerkennung als Opfer bzw. Überlebende/r (Fontana & Rosenheck 1994).

Zu den Posttraumatischen Reaktionen werden neben Prozessen der Gedächtnisorganisation und neurobiologischer Veränderungen (Brewin & Saunders, 2001), auch weitere klinisch relevante Störungen, wie Angststörungen oder Depressionen, gerechnet. Sekundär zeigen sich in einigen Fällen psychosoziale Konsequenzen, wie Schwierigkeiten am Arbeitsplatz, Karrierebrüche, Beziehungsabbrüche oder Schwierigkeiten bei der Erziehung der Kinder (Maerker 2003). Dennoch ist auch eine posttraumatische Reifung möglich. Manche Personen berichten im Nachhinein traumatischer Ereignisse, dass das Erlebte zwar einen Bruch in der Biographie verursacht hat, aber auch zu einer Neubewertung wesentlicher Lebensbereiche (Beziehungen zu anderen, Wertschätzung des Lebens, persönliche Stärken, religiös-spirituelle Veränderungen) führte, die sie nicht vermissen möchten.

Ausblick

Ausgehend von der Entwicklung der diagnostischen Kriterien der Posttraumatischen Belastungsstörung, die erst 1980 – auf Grund der vielfältigen psychischen Symptome von Vietnamveteranen – im Diagnostischen und Statistischen Manual Psychischer Störungen (DSM-III, APA) publiziert wurden, zeigt sich, dass sich ursprünglich die diagnostischen Kriterien überwiegend an Symptomen orientierten, die bei Kriegsteilnehmern zu beobachten waren. Die Veränderungen im DSM-IV (APA, 1990) werden aber weiterverfolgt, da sich die bestehenden diagnostischen Kriterien beispielsweise nur schwer auf chronische Traumatisierungen im Kindes- und Jugendalter übertragen lassen. Auf Grund von Untersuchungen über Mehrfachtraumatisierungen, insbesondere bei Kriegsvertriebenen, bei körperlichem und sexuellem Kindesmissbrauch, aber auch bei Folter- und Entführungsopfern werden voraussichtlich in der nächsten Überarbeitung des DSM neue Kategorien eingeführt werden, die zur Zeit als »Disorder of Extreme Stress Not Otherwise Specified« (DESNOS) oder aber als »Komplexe Posttraumatische Belastungsstörung« diskutiert werden. Dies impliziert, dass auch die bestehenden Modelle erweitert bzw. neue Modelle der Entstehung und Aufrechterhaltung von Traumatisierung entwickelt werden müssen.

Literatur

Akil, Huada, Stanley J. Watson, Elisabeth Young, Michael E. Lewis, Henry Khachaturian & Michael Walker (1983): Endogenous opioids: Biology and function. Annual Review of Neuroscience, 7, 223-255.

American Psychiatric Association, APA (1994): Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – (4th ed.). Washington, D.C: American Psychiatric Association.

Antonovsky, Aaron (1997): Salutogenese. Zur Entmystifizierung der Gesundheit. Tübingen: DGVT-Verlag.

Atchison, Michael & Alexander McFarlane (1994): A review of dissociation and dissociative disorders. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 28, 591-599.

Beck, Aron T., A. John Rush, Brian F. Shaw & Gary Emery (1986): Kognitive Therapie der Depression. München: Psychologie Verlags Union, Urban & Schwarzenberg.

Bernstein, Eve M. & Frank W. Putnam (1986): Development, reliability, and validity of a dissociation scale. Journal of Nervous and Mental Disease, 174, 727-735.

Birmes, Philippe, Alain Brunet, Didier Carreras, Jean-Luis Ducasse, Jean-Paul Charlet, Dominique Lauque, Henri Sztulman & Laurent Schmitt (2003): The predictive power of peritraumatic dissociation and acute stress symptoms for posttraumatic stress symptoms: A three month prospective study. American Journal of Psychiatry, 160, 1337-1339.

Blanchard, Edward B., Lawrence C. Kolb, Robert J. Gerardi, Patricia Ryana & Thomas P. Pallmeyera (1986): Cardiac response to relevant stimuli as an adjunctive tool for diagnosing post traumatic stress disorder in Vietnam veterans. Behavior Therapy, 17, 592-606.

Borkovec, T.D. & Jonathan Inz (1990): The nature of worry in generalized anxiety disorder: A predominance of thought activity. Behaviour Research and Therapy, 28, 153-158.

Bremner, Jouglas D., Steven Southwick, Elizabeth Brett, Alan Fontana, Robert Rosenheck & Dennis S. Charney (1992): Dissociation and posttraumatic stress disorder in Vietnam combat veterans. American Journal of Psychiatry, 149, 328-332.

Brewer, William. F & Glenn V. Nakamura (1984): The nature and functions of schemas. In Robert S. JR Wyer & Thomas K. Srull (Hg.), Handbook of Social Cognition, Vol. 1 (119-160). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Brewin, Chris R., Tim Dagleish & Stephen Joseph (1996): A dual representation theory of posttraumatic stress disorder. Psychological Review, 103, 670-686.

Brewin, Chris R. & Julie Saunders (2001): The effect of dissociation at encoding on intrusive memories for a stressful film. British Journal of Medical Psychology, 74, 467-472.

Brewin, Chris R. (1989): Cognitive change processes in psychotherapy. Psychological Review, 96, 379-394.

Bryant, Richard A. & Allison G. Harvey (1997): Acute stress disorder: A critical review of diagnostic and theoretical issues. Clinical Psychology Review, 17, 757-773.

Bryant, Richard A. & Allison G. Harvey (2000): Acute stress disorder: A handbook of theory, assessment and treatment. Washington, DC: American Psychological Association.

Butler, Lisa D., Ron E.F. Duran, Paul Jasiukaitis, Cheryl Koopman & David Spiegel (1996): Hypnotizability and traumatic experience: A Diathesis-stress model of dissociative symptomatology. American Journal of Psychiatry, 153(suppl.), 42-63.

Charney, Dennis S., Ariel Y. Deutch, John H. Krystal, Steven M. Southwick & Michael Davis (1993): Psychobiologic mechanisms of posttraumatic stress disorder. Archives of General Psychiatry, 50, 294-305.

Chemtob, Claude, H.L. Roitblat, Roger S. Hamada, John G. Charlson & Craig T. Twentyman (1988): A cognitive action theory of post-traumatic stress disorder. Journal of Anxiety Disorders, 2, 253-275.

Clohessy, Sue & Anake Ehlers (1999): PTSD symptoms, response to intrusive memories and coping in ambulance service workers. British Journal of Clinical Psychology, 38, 251-265.

Coons, Philip M. & Victor Milstein (1986): Psychosexual disturbances in multiple personality: Characteristics, etiology and treatment. Journal of Clinical Psychiatry, 47, 106-110.

Davidson, Jonathan & Edna B. Foa (1991): Diagnostic issues in posttraumatic stress disorder: Considerations for DSM-IV. Journal of Abnormal Psychology, 100, 346-355.

Dunmore, Emma, David M. Clark & Anke Ehlers (1997): Cognitive factors in persistent vs. recovered post-traumatic stress disorder after physical or sexual assault: A pilot study. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 25, 147-159.

Dunmore, Emma, David M. Clark & Anke Ehlers (2001): A prospective study of the role of cognitive factors in persistent posttraumatic stress disorder after physical or sexual assault. Behaviour Research and Therapy, 39, 1063-1984.

Ehlers, Anke & David M. Clark (2000): A cognitive model of posttraumatic stress disorder. Behaviour Research and Therapy, 38, 319-345.

Ehlers, Anke & David M. Clark (2003): Early psychological interventions for adult survivors of trauma: A review. Biological Psychiatry, 53, 817-826.

Ehlers, Anke & Regina Steil (1995): Maintenance of intrusive memories in posttraumatic stress disorder: A cognitive approach. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 23, 217-249.

Ehlers, Anke, David M. Clark, Emma Dunmore, Lisa Jaycox, Elisabeth Meadows & Edna B. Foa (1998): Predicting response to exposure treatment in PTSD: the role of mental defeat and alienation. Journal of Traumatic Stress, 11, 457-71.

Ehlert, Ulrike, Jens Gaab & Makus Heinrichs (2001): Psychoneuroendocrinological contributions to the etiology of depression, posttraumatic stress disorder and stress-related bodily disorders: The role of hypothalamus-pituitary-adrenal axis. Biological Psychology, 57, 141-152.

Ehlert, Ulrike, Dieter Wagner, Markus Heinrichs & Christine Heim (1999): Psychobiologische Aspekte der Posttraumatischen Belastungsstörung. Nervenarzt, 70, 773-779.

Fiske, Susan T. & Shally E. Taylor (1984): Social cognition. Reading, MA: Addison-Wesley.

Foa, Edna B. & Diana Hearst-Ikeda (1996): Emotional dissociation in response to trauma: an information-processing approach. In Larry K. Michelson & William J. Ray (Hg.), Handbook of Dissociation: Theoretical, Empirical and Clinical Perspectives (207-224). New York: Plenum Press.

Foa, Edna B. & Michael J. Kozak (1986): Emotional processing of fear: Exposure to corrective information in rape victims. Psychological Bulletin, 99, 20-35.

Foa, Edna B. & Elisabeth A. Meadows (1997): Psychological treatments of posttraumatic stress disorder: A critical review. Annual Review of Psychology, 48, 449-480.

Foa, Edna B. & Barbara O. Rothbaum (1998): Treating the trauma of rape: cognitive behavioural therapy for PTSD. New York: Guilford Press.

Foa, Edna B., Diana Hearst-Ikeda & Kevin J. Perry (1995): Evaluation of a brief cognitive-behavioral program for prevention of chronic PTSD in recent assault victims. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 63, 948-955.

Foa, Edna B., Gail Steketee & Barbara O. Rothbaum (1989): Behavioural/cognitive conceptualization of post-traumatic stress disorder. Behavior Therapy, 20, 155-176.

Foa, Edna B., Richard Zinbarg & Barbara O. Rothbaum (1992): Uncontrollability and unpredictability in post-traumatic stress disorder: an animal model. Psychological Bulletin, 112, 218-232.

Fontana, Alan & Robert Rosenheck (1994): Traumatic war stressors and psychiatric symptoms among World War II, Korean, and Vietnam War veterans. Psychology and Aging, 9, 27-33.

Gillespie, Kate, Michael Duffy, Anne Hackmann & David M. Clark (2002): Community based cognitive therapy in the treatment of post-traumatic stress disorder following the Omagh bomb. Behaviour Research and Therapy, 40, 345-357.

Goettman, Carole, George B. Graves & Phillip M. Coons (1994): Multiple Personality and Dissociation 1791 – 1992: A complete Bibliography. Atlante: GA Greaves.

Grey, Nick, Emily Holmes & Chris R. Brewin (2001): Peri-traumatic emotional »hotspots« in traumatic memory: a case series of patients with posttraumatic stress disorder. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 29, 367-372.

Holen, Are (1993): The North Sea oil rig disaster. In John P. Wilson, Beverly Raphael (Hg.), International Handbook of Traumatic Stress Syndromes (138-154). New York: Plenum.

Holmes, Emily A., Nick Grey & Kerry A.D. Young (2005): Intrusive images and »hotspots« of trauma memories in posttraumatic stress disorder: An exploratory investigation of emotions and cognitive themes. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 36, 3-17.

Mardi J. Horowitz (1986): Stress response syndromes (2nd Ed.) New York: Jason Aronson.

Horowitz, Mardi J. (1993): Stress response syndromes. A review of posttraumatic stress and adjustment. In John P. Wilson & Beverly Raphael (Hg.), International Handbook of Traumatic Stress Syndromes (51). Plenum Press: New York and London.

Janet, Pierre (1894): Der Geisteszustand der Hysterischen: Die psychischen Stigmata. (Band I). Leipzig und Wien.

Janoff-Bulman, Ronnie (1979): Characterological versus behavioural self-blame: Inquiries into depression and rape. Journal of Personality and Social Psychology, 37, 1798-1809.

Janoff-Bulman, Ronnie (1989): Assumptive worlds and the stress of traumatic events: Applications of the schema construct. Social Cognition, 7, 113-136.

Janoff-Bullman, Ronnie (1992): Shattered assumptions: Toward a new psychology of trauma. New York: The Free Press.

Janoff-Bulman, Ronnie (1998): From terror to appreciation: Confronting chance after extreme misfortune. Psychological Inquiry, 9, 99-101.

Janoff-Bulman, Ronnie & Christine Timko (1987): Coping with traumatic events: The role of denial in light of people’s assumptive worlds. In C. R. Snyder & Carrol E. Ford (Hg.), Coping with negative life events: Clinical and social psychological perspectives (135-159). New York: Plenum.

Jones, Jennifer C. & David H. Barlow (1990): The etiology of post-traumatic stress disorder. Clinical Psychology Review, 10, 299-328.

Kessler, Ronald C., Amanda Sonnega, Evelyn Bromet, Michael Huges & Christopher B. Nelson (1995): Posttraumatic stress disorder in the National Comorbidity Survey. Archives of General Psychiatry, 52, 1048-1060.

Kihlstrom, John F., Martha L. Glisky & Michael J. Angiulo (1994): Dissociative tendencies and dissociative disorders. Journal of Abnormal Psychology, 103, 117-124.

Kolb, Lawrence C. (1987): A neuropsycholog hypothesis explaining post-traumatic stress disorder. American Journal of Psychiatry, 144, 989-995.

Koopman, Cheryl, Catherine Classen & David Spiegel (1994): Predictors of posttraumatic stress symptoms among survivors of the Oakland/Berkeley, Calif., firestorm. American Journal of Psychiatry, 151, 888-894.

Krystal, John H., Thomas R. Kosten, Steven Southwick, John W. Mason, Bruce D. Perry & Earl L. Giller (1989): Neurobiological aspects of PTSD: Review of clinical and preclinical studies. Behavior Therapy, 20, 177-198.

Krystal, John H., Steven M. Southwick & Dennis S. Charney (1995): Post traumatic stress disorder: Psychobiological mechanism of traumatic remembrance. In Daniel L. Schacter (Hg.), Memory distortion: How minds, brains and societies construct the past (150-172). Cambridge, MA: Harvard University Press.

Lang, Peter (1979): A bio-informational theory of emotional imagery. Psychophysiology, 16, 495-512.

Lee, Kimberly A., Georg E. Vaillant, William C. Torrey & Glen H. Elder (1995): A 50-year prospective study psychological sequelae of World War II combat. American Journal of Psychiatry, 152, 516-522.

Mack, Arien & Irvin Rock (1998): Inattentional Blindness. Cambridge, MA: MIT Press.

Maerker, Andreas (1999): Lifespan psychological aspects of trauma and PTSD: Symptoms and psychological impairments. In Andreas Maerker, Matthias Schützwohl & Zahava Solomon (Hg.), Posttraumatic stress disorder: A lifespan developmental perspective (7-43). Seattle: Hogrefe & Huber.

Maerker, Andreas (2003): Erscheinungsbild, Erklärungsansätze und Therapieforschung. In Andreas Maerker (Hg.), Therapie der Posttraumatischen Belastungsstörungen (3-36), 2. Aufl. Berlin Heidelberg New York: Springer Verlag.

March, John S. (1990): Sleep disturbance in PTSD. American Journal of Psychiatry, 147, 1679-1698.

McCann, Lisa, David C. Sakheim & Daniel J. Abrahamson (1988): Trauma and victimization: a model of psychological adaptation. Counseling Psychologist, 16, 531-549.

McFarlane, Alexander C. (1992): Avoidance and intrusion in posttraumatic stress disorder. Journal of Nervous and Mental Disease, 180, 439-445.

Noelen-Hoeksema, Susan & Jannay Morrow (1991): A prospective study of depression and posttraumatic stress symptoms after a natural disaster: The 1989 Loma Prieta earthquake. Journal of Personality and Social Psychology, 61, 115-121.

Nyberg, Elisabeth (2005): Die Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS). Psychoneuro, 31, 25-29.

Ozer, Emily J., Suzanne S. Best, Tami L. Lipsey & Daniel S. Weiss (2003): Predictors of posttraumatic stress disorder and symptoms in adults: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 129, 52-73.

Pennebaker, James W. (1989): Confession, inhibition, and disease. Advances in Experimental Social Psychology, 22, 211-244.

Pitman, Roger K. (1989): Post-traumatic stress disorders, hormones and memory. Biological Psychiatry, 26, 211-223.

Pitman, Roger K. (1993): Biological findings in posttraumatic stress disorder: Implications for DSM-IV classification. In Jonathan R.T. Davidson & Edna B. Foa (Hg.), Posttraumatic stress disorder: DSM-IV and beyond (173-190). Washington, DC: American Psychiatric Press.

Putnam, Frank W. (1989): Diagnosis and treatment of multiple personality disorder. New York: Guilford Press.

Roediger, Henry L. (1990): Implicit memory. Retention without remembering. American Psychologist, 45, 1043-1056.

Rothbaum, Barbara O., Edna B. Foa, David S. Riggs, Tamara Murdock & William Walsh (1992): A prospective examination of post-traumatic stress disorder in rape victims. Journal of Traumatic Stress, 5, 455-475.

Rumelhart, David E. (1980): Schemata: The Building Blocks of Cognition. In Rand J. Spiro, Bertram C. Bruce & William F. Brewer (Hg.), Theoretical issues in reading comprehension. Perspectives from cognitive psychology, linguistics, artificial intelligence, and education (33-58). Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates.

Rumelhart, David E. (1984): Schemata and the cognitive system. In Robert S. Wyer & Thomas K. Srull (Hg.), Handbook of Social Cognition Vo. 1 (161-188). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Shalev, Arieh Y. (1992): Posttraumatic stress disorders among injured survivors of a terrorist attack. Predictive value of early intrusion and avoidance symptoms. Journal of Nervous and Mental Disease, 180, 505-509.

Spiegel, David (1988): Dissociation and hypnosis in posttrauma stress disorder. Journal of Traumatic Stress, 1, 17-33.

Spiegel, David, Cheryl Koopman, Etzel Cardeña & Catherine Classen (1996): Dissociative symptoms in the diagnosis of acute stress disorder. In Larry K. Michelson & William J. Ray (Hg.), Handbook of Dissociation: Theoretical, Empirical and Clinical Perspectives (367-380). New York: Plenum Press.

Steil, Regina & Anke Ehlers (2000): Dysfunctional meaning of posttraumatic intrusions in chronic PTSD. Behaviour Research and Therapy, 38, 537-558.

Teasdale, John D. & Philip Barnard (1993): Affect, Cognition and Change. Hove: Lawrence Erlbaum Associates.

Tennen, Howard & Glen Affleck (1986): The costs and benefits of optimistic explanations and dispositional optimism. Journal of Personality, 55, 377-393.

Terr, Lenore (1990): Too scared to cry. New York: Basic Book.

van der Kolk, Bessel A. & Rita Fisler (1995): Dissociation and the fragmentary nature of traumatic memories: overview and exploratory study. Journal of Traumatic Stress, 8, 505-525.

van der Kolk, Bessel A. & Onno van der Hart (1989): Pierre Janet and the Breakdown of Adaptation in Psychological Trauma. American Journal of Psychiatry, 146, 1530-1540.

van der Kolk, Bessel A. & Onno van der Hart (1991): The intrusive past: the flexibility of memory and the engraving of trauma. American Imago, 48, 425-454.

van der Kolk, Bessel A., Mark S. Greenberg, Jeffrey H. Boyd & John H. Krystal (1985): Incapable shock, neurotransmitters and addiction to trauma: Towards a psychobiology of posttraumatic stress. Biological Psychiatry, 20, 314-325.

van der Kolk, Bessel A., Mark S. Greenberg, Scott P. Orr & Roger K. Pitman (1989): Endogenous opioids and stress induced analgesia in posttraumatic stress disorder. Psychopharmacology Bulletin, 25, 108-112.

van der Kolk, Bessel A., Lars Weisaeth & Onno van der Hart (1996): The psychobiology of PTSD. In Bessel A. van der Kolk, Alexander C. McFarlane & Lars Weisaeth (Hg.), Traumatic stress. The effects of overwhelming experience on mind, body and society (214-241). Guilford: New York.

Wortman, Camille B. (1979): Causal attributions and personal control. In John H. Harvey, William J. Ickes & Robert F. Kidd (Hg.), New direction in attribution research Vol. 1 (23-53). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Yehuda, Rachel, Robert A. Levengood, James Schmeidler, Skye Wilson, Ling S. Guo & Douglas Gerber (1996): Increased pituitary activation following metyrapone administration in post-traumatic stress disorder. Psychoneuroendocrinology, 21, 1-16.