Qualitative Methodenzentren

Ein Rettungsanker für die curriculare Methodenlehre?

Katharina Miko-Schefzig

Journal für Psychologie, 31(2), 42–64

https://doi.org/10.30820/0942-2285-2023-2-42 CC BY-NC-ND 4.0 www.journal-fuer-psychologie.deZusammenfassung

Qualitative Methodenzentren sind universitäre Organisationseinheiten, die quer zu Studiengängen und curricularen Lehrveranstaltungen liegen. Sowohl im deutschsprachigen Raum als auch international, sind sie etablierte Orte der qualitativen Methodenberatung (Cabrera und McDougall 2002; Kalkstein und Mey 2021). Ihre Aufgabenbereiche sind mannigfaltig: von der Lehre innerhalb der methodischen Curricula bis zur Ausrichtung von Workshops und diversen Summer, Spring und Winter Schools. Vermehrt sind sie auch in relevanten Gremien, etwa Ethikbeiräten, tätig. Eigene Forschung gehört auch dazu. In diesem Beitrag gehe ich zum einen der Frage nach, welche Transformationen des Lehrens und Lernens aus der Notwendigkeit der Etablierung solcher Methodenzentren ableitbar sind. Zum anderen zeichne ich nach, welche Rolle die Methodenzentren bei der Verankerung qualitativer Forschung an Universitäten und Hochschulen spielen können.

Schlüsselwörter: Methodenzentren, Lehre, qualitative Forschung, Kompetenzentwicklung, prozessorientiertes Lernen, Entscheidungsfindung

Qualitative Method Centers

A Rescue for the Curricular Teaching of Methods?

Qualitative method centres are academic organisational units that are situated at the intersection of study programmes and curricular courses. Both in German-speaking countries and internationally, they are established places of qualitative methodological consultation (Cabrera and McDougall 2002; Kalkstein and Mey 2021). Their areas of responsibility are manifold, from teaching within methodological curricula to organising workshops and various summer, spring and winter schools. Increasingly, they are also active in relevant committees, such as ethics advisory boards. In this article, I explore the question of which transformations of teaching and learning can be derived from the necessity of establishing such methodological centres. In addition, I trace the role that the work of the method centres can play in anchoring qualitative research at universities.

Keywords: method centres, teaching, qualitative research, competence development, process-oriented learning, decision-making

1 Einleitung

Methodenzentren1 stellen eine materielle wie organisationale Infrastruktur dar. Auf der materiellen Ebene etablieren sie etwa digitale Lehrangebote, die bereits lange diskutiert wurden (Mruck 2005). Auf der organisationalen Ebene werden Angebote im Bereich der individuellen Betreuung zur Verfügung gestellt. Dabei unterscheiden sich die Methodenzentren insofern, als manche von ihnen methodische Probleme anlassbezogen lösen, wie etwa die Beratungen an der Harvard University, wohingegen das Prinzip der Methodenzentren im deutschsprachigen Raum tendenziell die Hilfe zur Selbsthilfe ist. Die Nutzer:innen der Zentren sollen mit methodischen Kompetenzen ausgestattet werden, um ihre Expertise zu erweitern und kompetent mit methodischen Problemen umgehen zu lernen. Hier wäre etwa die Möglichkeit der »Friendly Peer Reviews« zu nennen, die im geschützten Rahmen in Anspruch genommen werden können und die Kompetenz und Resilienz für den originären Reviewprozess erhöhen. Methodenzentren, die so arbeiten, sind explizit als eine Lehreinheit zu begreifen, weil ihr Ziel die Kompetenzentwicklung für das qualitative Forschen ist. Pointiert könnte man fragen, ob sie ein Rettungsanker für die qualitative Lehre und eventuell sogar für die »Zukünfte der qualitativen Forschung« (Keller 2014) sein könnten.

Der Servicecharakter vieler dieser Methodenzentren und ihrer Angebote hat eine weitere Konsequenz: Da sie quer zu Lehrstühlen, Instituten und Curricula liegen, entziehen sie sich einer Bildung von Schulen (Reichertz 2017) und deren – oftmals andere Richtungen ausschließenden – Verteidigung. Sie müssen die Breite der qualitativen und interpretativen Methodologie und Methoden vertreten können.

In diese Artikel möchte ich auch das Zusammenspiel mit der quantitativen Methodenlehre sowie die zunehmende Quantifizierung der qualitativen Forschung (Xinshu et al. 2013) ansprechen. Spannend dabei ist, dass statistische Beratung bereits seit den 1920er Jahren angeboten und auch reflektiert wird (Cabrera und McDougall 2002; Derr 2000). Im Beitrag sollen die positiven Auswirkungen eines gemeinsamen Daches für qualitative und quantitative Beratung am Beispiel des Methodenzentrums an der Wiener Wirtschaftsuniversität (WU Wien) diskutiert werden. Gerade jüngere Entwicklungen innerhalb der quantitativen Forschung (etwa der Umgang mit Big Data) können überraschende Synergien (Franken 2022; Wiedemann 2013) zutage bringen, statt althergebrachte Oppositionen zu stärken – zum Vorteil beider Paradigmen.

Im Folgenden werden eingangs die Kernaufgaben von Methodenzentren (Abschnitt 2) dargestellt, um dabei zunächst auf Angebote der Kompetenzzentren und deren Lehr- und Lernziele (2.1) zu fokussieren sowie anschließend auf häufige Probleme in der qualitativen Beratung in den Methodenzentren (2.2) zu sprechen zu kommen. Im dritten Abschnitt präsentiere ich zwei spezielle zielgruppenspezifische Lehr- und Lernangebote, die ich als Beispiele für die Transformation in der Lehre heranziehe: Face-to-Face-Privatissima und digitale Lernräume. Im vierten Abschnitt gehe ich der Frage nach, ob Methodenzentren als Orte dienen können, an denen quantitative und qualitative Zugänge auf innovative Weise verbunden werden können und somit der historisch gewachsenen Dichotomie entgegentreten, obwohl diese Dichotomie in institutioneller Hinsicht nach wie vor wirksam ist und in mancherlei Hinsicht neuen Aufschwung erlebt (Miko-Schefzig 2023). Die tendenzielle Auflösung der sich diametral entgegenstehenden Paradigmen halte ich für eine der größten Transformationen, die auch in der Lehre vermehrt Rechnung getragen werden muss. Abschließend diskutiere ich in einer Conclusio die Chancen und Herausforderungen von Methodenzentren sowie die Übereinstimmung meiner Analyse mit früheren Befunden zur Lehre der qualitativen Forschung (Keller 2014; Knoblauch 2007; Mey 2008).

2 Methodenzentren und ihre Kernaufgaben

Methodenzentren im deutsch- und englischsprachigen Raum haben ähnliche Aufgaben, aber verschieden gelagerte Schwerpunkte (Cabrera und McDougall 2002; Kalkstein und Mey 2021). Manche richten ihren Fokus auf Beratungen der Wissenschaftler:innen in konkreten Forschungsprojekten innerhalb der Universitäten und Hochschulen, an denen diese Projekte angesiedelt sind. Andere setzen auf Workshops und/oder diverse Schools, individuelle Beratungen sind dagegen nur eine Nische ihrer Tätigkeit. Die Vernetzung mit Expert:innen unterschiedlicher qualitativer Ansätze ist jedenfalls eine wichtige Aufgabe, die von fast allen Methodenzentren erfüllt wird. Sehr divers sind Methodenzentren hinsichtlich ihrer organisationalen Verankerung. Für den deutschsprachigen Raum haben Kalkstein und Mey (2021) die unterschiedlichen qualitativen Zentren in ihrer Struktur und ihren Schwerpunkten kontrastiv analysiert. Ganz besonders unterscheiden sich Methodenzentren hinsichtlich ihrer finanziellen Absicherung. Während einige mit Globalmittelstellen2 ausgestattet sind, sind andere von Drittmittelförderung und Einnahmen diverser Schools abhängig.

In diesem Beitrag lege ich den Fokus stärker auf das Verhältnis der Methodencurricula zu den Zentren und die konkreten Lernräume, die dadurch entwickelt werden. Ich ziehe dafür das Fallbeispiel der Wirtschaftsuniversität Wien heran, das sich aus zwei Gründen dafür anbietet: Zum einen habe ich das dort angesiedelte Methodenzentrum seit 2010 mit aufgebaut und dabei Wissen und Expertise über Chancen und Risiken einer solchen universitären Einheit angesammelt. Zum anderen scheint es als Beispiel gewinnbringend, weil es in einem Umfeld mit einer Dominanz quantitativ forschender Kolleg:innen platziert ist3 und sich etwas im Kleinen bewähren muss, was auch im Großen relevant ist: sich gegenüber einer quantitativen Dominanz in der Wissenschaftslandschaft behaupten zu müssen. Während Knoblauch (2007) noch von einer »insularen Institutionalisierung« der qualitativen gegenüber der quantitativen Forschung sprach, was sich auch daran zeige, »dass einige institutionalisierte Vertreter/innen lediglich einen sehr engen Bereich dieser Methoden abdecken« (§ 7), wurde mit der Etablierung qualitativer Methodenzentren ein nächster Schritt in Richtung flächendeckender Institutionalisierung gesetzt. Als eigene akademische Einheiten abseits von Instituten und oftmals quer zu Disziplinen kommunizieren sie als organisationales Artefakt (Froschauer und Lueger 2018), dass qualitative Forschung einen Wert hat und nicht »nebenbei« erlernt werden kann.

Eine relevante Frage für die Analyse der Bedeutung solcher Zentren für die Lehre qualitativer Methoden ist jene nach dem Nutzen für die Universitäten sowie Hochschulen im Allgemeinen und der Stellung qualitativer Forschung im Speziellen. Die Antwort wäre heterogen (Kalkstein und Mey 2021), je nach Ausrichtung, zu beantworten, weshalb ich ausgehend von der »Fallstudie« des Kompetenzzentrums für empirische Forschungsmethoden an der WU Wien unter Bezugnahme auf andere Methodenzentren verallgemeinernde Schlüsse ziehe. Das Methodenzentrum an der WU Wien war zunächst ein rein statistisches Beratungsangebot. Aus Gründen der EQUIS4-Akkreditierung und der dafür erforderlichen Qualitätssicherung in der wissenschaftlichen Praxis wurde ein Methodenzentrum als breiter aufgestellte Einheit, das heißt auch zu qualitativen Methoden, geplant. Eine der ersten Fragen, die sich beim Aufbau einer solchen universitären Beratungseinheit stellt, ist jene nach der Zielgruppe. Wer sind diejenigen, die an Methodenzentren zwecks Lehre und Beratung zu qualitativen Methoden andocken? Das ist meines Erachtens die entscheidende Frage, um über Lehren und Lernen sprechen und beides – aus Sicht der Zentren – auch gestalten zu können.

An der WU Wien bilden – neben allen wissenschaftlichen Mitarbeiter:innen – vor allem Doktoratsstudierende die Zielgruppe, die in ihren jeweiligen Curricula nicht alle Kompetenzen aufbauen konnten, um ihr spezifisches Dissertationsvorhaben zu »stemmen«. Dieses Unvermögen hat zwei Hauptgründe. Zum einen, dass eine bestimmte, für die Dissertation bzw. die Forschungsfrage notwendige Methode nicht gelehrt und gelernt wurde, zum anderen, dass die Kompetenz des qualitativen Tuns nicht im notwendigen Ausmaß erworben werden konnte. Es zeigt aber noch etwas, das nicht primär mit der Ausbildung zu tun hat: Qualitative Forschung wird nicht mehr als das »einfachere« Paradigma rezipiert, in dem man Interviews führt und zusammenfasst, sondern als komplexe Entscheidungsstruktur (siehe dazu den Abschnitt 3 zur digitalen Methodenbox), in der von der Forschungsfrage bis zur Auswertung immer wieder richtungsweisende Entscheidungen getroffen werden müssen. Dies – so die Rückmeldungen in unseren Beratungen – wird nicht ausreichend gelehrt, weshalb ein weiterführendes Angebot gerne angenommen wird.

Ein Aspekt ist dabei zentral: Die Nutzer:innen solcher Zentren kommen mit Forschungsfragen und Ideen, die sie umsetzen wollen oder müssen. Dies ist sicher auch in den Curricula der Fall, jedoch geht es in diesen darum, jenseits von inhaltlichen Überlegungen zunächst einmal Methoden zu lernen. Zumeist ist damit auch ein spezifischer Ansatz verbunden. Methodenzentren haben zwar durch die Expertisen ihrer Mitarbeitenden de facto auch methodisch-methodologische Schwerpunkte, ihr Anspruch und Auftrag ist jedoch, qualitative Forschung in ihrer Vielfalt zu vertreten. An den Methodenzentren wird also nicht aus einem Ansatz (etwa Phänomenologie oder Praxistheorie) heraus argumentiert, sondern anhand der Anliegen der Studierenden bzw. der Forschenden der jeweiligen Universität oder Hochschule. Das liegt auch darin begründet, dass Methodenzentren oftmals zwar als akademische, aber doch als Serviceeinheiten konzeptualisiert sind. Knoblauch (2007) hat fünf Thesen zur qualitativen Lehre aufgestellt, wobei mit der ersten reklamiert wird, dass »Methoden keineswegs isoliert – also bloß als Methoden – gelehrt und erlernt werden [sollten], sondern als Teil von Forschungszusammenhängen« (§ 19). Dies ist in Methodenzentren institutionell insofern verankert, als deren Nutzer:innen meistens im Rahmen von konkreten Forschungsprojekten Anfragen stellen. Dabei muss festgehalten werden, dass einige Methodenzentren, etwa das Methodenzentrum Sozialwissenschaften der Goethe-Universität Frankfurt am Main, sich früher in die Curricula involvieren, also schon ab dem Bachelorstudium. Das Ziel dabei ist, die »Grundlagenausbildung zu verbessern« (Kalkstein und Mey 2021, § 16). Das hat den Vorteil, über den ganzen Zeitraum der Ausbildung hinweg verfügbar zu sein, den Schwerpunkt aber weniger auf die Umsetzung von qualitativen Forschungsprojekten zu setzen.

Der Fokus auf Umsetzung bringt auch implizit die Frage mit sich, welche Kompetenzen konkret dafür benötigt werden. Ich werde im Laufe des Beitrags herausarbeiten, dass ich die prozessuale Entscheidungsfindung für eine zentrale Kompetenz (Mey 2008) qualitativer Forschung halte, die noch stärker an Bedeutung gewinnen wird. Da einige Methodenzentren Studierende bis Professor:innen in ihrer Gesamtheit ansprechen sollen (jeweils mit unterschiedlichen Schwerpunkten), zeigen sie als Organisationseinheiten auch, dass Lernen nicht auf das Studium beschränkt ist. Hier wäre etwa das Methodenzentrum Kassel mit seiner Summer School zu nennen. Acedo und Hughes (2014) weisen auf den Wert des kontinuierlichen Lernens auch nach den Ausbildungen hin, wenn sie festhalten:

»A 21st-century curriculum should have a strong emphasis on learning, and on learning to learn, as these stand at the centre of a meaningful education. Not only should the curriculum allow clear learning progression in various domains that can be observed and continuously improved; it should also strengthen in students the attitudes, strategies and behaviours that will allow them to become lifelong learners with an ongoing curiosity, and a capacity to continuously upgrade and adapt their skills« (507).

Die Bedürfnisse, die sich aus dem Wunsch nach der Umsetzung eines Forschungsprojektes ergeben, folgen einer anderen Logik als das Absolvieren methodischer Lehrveranstaltungen in der Grundausbildung. Um die unterschiedlichen Strategien zu skizzieren, mit denen Methodenzentren diesen Bedürfnissen begegnen, werden im Folgenden ihre konkreten Angebote und deren Lehr- und Lernziele diskutiert.

2.1 Angebote der Methodenzentren und deren Lehr- und Lernziele

Kalkstein und Mey (2021) haben mit ihrer Bestandsaufnahme und Analyse von Methodenzentren gezeigt, dass deren Angebote mannigfaltig sind. Einige Zentren möchte ich hier herausgreifen und deren Lehr- und Lernziele diskutieren.

Interpretationsgruppen

Die meisten Zentren bieten regelmäßig qualitative Interpretationsgruppen5 (Allert et al. 2014; Fuhrmann et al. 2021; Mey 2021) an, im Falle der WU Wien ist dies einmal pro Monat der Fall und immer gut gebucht. Interpretationsgruppen oder Forschungswerkstätten stellen das prozesshafte Lernen am Material in den Vordergrund und sind als »Lehr-Lern-Arrangements« (Fuhrmann et al. 2021, 178) konzeptualisiert, in denen in Gruppen qualitative Daten analysiert werden. Interpretationsgruppen bespielen aber auch eine Lücke der Curricula, was ich am Beispiel der Gruppe an der WU Wien veranschaulichen möchte. Die Nutzer:innen dieser Gruppe geben uns immer wieder die Rückmeldung, dass es in Seminaren kaum Zeit und Möglichkeit gibt, verschiedene Methoden ohne Zeitdruck gemeinsam auszuprobieren. Während eine theoretische Vermittlung geleistet wird, steht in den Curricula das »How to do?« im Hintergrund. Es soll hier nicht der Eindruck entstehen, dass in den Veranstaltungen gar nicht praktisch gearbeitet werde. Im Gegenteil: Das scheint State of the Art in der qualitativen Lehre zu sein, der sich allein durch die Einsetzung von Interpretationsgruppen und Forschungswerkstätten abseits von Methodenzentren zeigt. Es geht vielmehr um die Frage, welche Dauer die Interpretationseinheiten haben und ob die Möglichkeit besteht, wiederholt mit fremdem und eigenem Material zu arbeiten. »Wiederholt« meint dabei tatsächlich mit einer Wiederholungsrate mindestens ein- bis zweimal im Monat, um kontinuierlich kollegial unterstützt an der eigenen Forschung arbeiten zu können. In den Interpretationsrunden am Zentrum der WU Wien ist der Schwerpunkt der Lehre deshalb anders gelagert: Methoden werden – sind Personen ohne Vorkenntnisse anwesend – kurz vorgestellt, ansonsten werden sie praktisch umgesetzt. Methodische und methodologische Fragestellungen werden ausschließlich hinsichtlich ihrer Relevanz für das forschungspraktische Tun besprochen. Das ist kein Plädoyer dafür, methodische und methodologische Debatten auszulassen, sondern markiert, wo Curricula Bedürfnisse nicht abdecken können und Methodenzentren übernehmen. Die Interpretationsrunden sind aber nicht als reine »Bedienungsanleitungen für korrektes Forschen« (Keller 2014, § 21) zu betrachten. An der WU Wien nutzen wir sie auch für »aufwendige [Methoden, damit etwa] Sequenzanalysen [eben nicht zu den] Dinosaurier[n] des qualitativen Forschens [werden] – zum Aussterben verurteilt« (ebd.). Damit bietet sich zumindest die Option, eben nicht zu einer Verfestigung einiger weniger Ansätze beizutragen, sondern auch in kleinen Gruppen weniger populäre Verfahren zu verwenden und somit einer »systematischen Vernachlässigung von Ansätzen aus der ›Peripherie‹« (Kalkstein und Mey, § 35) entgegenzutreten.

Organisiert ist die Interpretationsgruppe an der WU Wien nach einem Give-and-Take-Prinzip. Bringt man einmal eigenes Material ein, so muss man mindestens einmal auch für eine andere Arbeit zur Verfügung stehen. Erfahrungsgemäß besuchen Studierende die Interpretationsgruppe mehrmals, weil sie das Interpretieren üben und unterschiedliche Methoden kennenlernen wollen. Das hat einen impliziten, aber hochwirksamen sekundären Nutzen. Die Studierenden lernen empirische Studien und deren Umsetzung kennen und erfahren darüber, zu welchen Themen an ihrer Universität geforscht wird. Das passt zur dritten These Knoblauchs (2007) für die qualitative Lehre: »Die Durchführung qualitativer Forschung setzt die Kenntnis durchgeführter Untersuchungen in den für die entsprechenden Methoden genutzten empirischen Forschungsbereichen voraus« (§ 19; Kursivsetzung im Original).

Friendly Peer Review

Ein wesentliches Angebot des Kompetenzzentrums ist das Friendly Peer Review. Mit diesem wird meines Erachtens eine vernachlässigte Kompetenz aufgegriffen, nämlich jene, auf methodische Aspekte in Reviews (gegenstands-)angemessen einzugehen. Die steigende Tendenz in sozialwissenschaftlichen Fächern, auch Artikel, die einem Peer Review unterzogen wurden, vorweisen zu müssen (die kumulative Dissertation war noch vor 20 Jahren in den Fächern Psychologie und Soziologie unüblich), hat die Notwendigkeit mit sich gebracht, zu lernen, auf solche Reviews kompetent zu reagieren. Dabei ist mit »Reagieren« tatsächlich kein trivialer Prozess gemeint. Es gibt bereits zahlreiche Befunde, dass das Erlernen von Peer Reviews, also Feedback zu geben und zu erhalten, einen deutlichen Effekt erzielt in »increasing students’ confidence in evaluating their peers and improving the quality of the feedback that students provide to others« (Brutus et al. 2013, 29).

Folgende Schritte beobachte ich in diesem Prozess: Zunächst gilt es, das Bewerten der eigenen Arbeit auszuhalten, was oftmals nur implizit Thema in den qualitativen Curricula ist. In den Beratungen erleben wir immer wieder, dass Studierende zunächst lernen müssen, damit umzugehen, dass die eigene kreative Arbeit – manchmal sehr grundlegend – kritisiert wird. Gleichzeitig müssen sie unterscheiden, was sie von dem Feedback aufnehmen und was sich für sie als irrelevant erweist. Dabei kommen, neben inhaltlichen auch strategische Überlegungen ins Spiel: Konkret muss beispielsweise darauf geachtet werden, die »Journal Policy« in das eigene methodische Konzept zu integrieren und den dort geführten Diskurs aufzugreifen, etwa durch eine Recherche, mit welcher Methode in einer konkreten Zeitschrift vornehmlich gearbeitet wird. Diese inhaltlichen und strategischen Überlegungen zu trainieren, ist die Aufgabe unseres Angebots des Friendly Peer Reviews. Es überrascht, dass diese Kompetenz in den Curricula bisher so wenig Niederschlag fand. Das Bewusstsein dafür ist nicht neu und erste Publikationen dazu sind inzwischen mehr als 20 Jahre alt (etwa Peniche und Bergold 2000). Auffallend ist dabei auch der Effekt von Peer Reviews in der Lehre auf die Motivation zur Weiterentwicklung der eigenen Forschungsarbeit. Brutus und Donia haben bereits 2010 darauf hingewiesen: »probably the most noteworthy implication of using peer evaluations is their impact on the motivation of individual group members« (655).

Schools und Workshops: Die Entwicklung von Debattenräumen

Die Organisation von Schools und Workshops ist ein weiteres Angebot der Methodenzentren. Die diversen Schools (etwa die Spring School in Tübingen, der Magdeburger Methodenworkshop des Zentrums für Sozialweltforschung und Methodenentwicklung oder das Berliner Methodentreffen Qualitative Forschung, ausgerichtet vom Institut für Qualitative Forschung in Berlin) haben eine ähnliche Ausrichtung wie die Workshops, bieten jedoch einen zeitlich und inhaltlich ausgebauten Rahmen. Hier wird ein Bedürfnis adressiert, das nicht unbedingt ein Problem aufzeigen muss: der Austausch mit Kolleg:innen bzw. das Ausgleichen fehlender Inhouse-Expertise, wenn eine spezifische Methode überhaupt nicht repräsentiert ist. Letzteres kommt zwar selten vor (mit Grundzügen einer Methode ist meistens irgendjemand aus der Fakultät vertraut), trotzdem erweist es sich in vielen Fällen als sinnvoll, externe Expert:innen für eine spezifische Methode einzuladen. Sowohl die Schools als auch die Workshops sind so aufgebaut, dass Teilnehmende eigenes Material einbringen, um es mit Expert:innen zu bearbeiten. Auch hier geht es vor allem um das prozessorientierte Lernen. Die kompetente Umsetzung einer Methode steht im Mittelpunkt. Dabei ist die Anforderung, in einer solchen Gruppe kontinuierlich zu argumentieren, einer der größten Gewinne, da »die Besonderheit ist, dass im werkstattförmigen Arbeiten diese Phasen entsprechend zentraler Prämissen qualitativer Forschung allesamt und immer wieder zu explizieren (auf den ›Prüfstand‹ zu stellen) sind und damit kommunikativ ausgehandelt werden müssen« (Fuhrmann et al. 2021, 196).

An der WU Wien werden keine Schools, sondern halbtägige Workshops mit externen Expert:innen angeboten, die sich aus einem theoretischen und einem praktischen Teil zusammensetzen. Diese Workshops sollen Studierende, aber auch Wissenschaftler:innen der WU Wien, ansprechen, deren Zeitressourcen begrenzt sind, weshalb das Halbtagesformat gewählt und gut genutzt wird. Ziel ist es, zum einen eine Methode zu erlernen, die bisher nicht im Portfolio der Universität bzw. des Zentrums vorhanden war, und zum anderen die Vernetzung mit Expert:innen zu ermöglichen, falls sich die Studierenden oder Mitarbeiter:innen für diesen Forschungsansatz entscheiden. Die Workshops, gerade weil sie nicht nur Studierende ansprechen, sind aber auch ein Ort der Methodendebatten, an dem mit multimethodischer und multidisziplinärer Sichtweise an qualitativen Fragestellungen gearbeitet wird. Obwohl – wie ich bisher gezeigt habe – das prozesshafte Umsetzen von Methoden im Vordergrund steht, ist eine der größten Chancen von Methodenzentren, Orte der Debattenführung zu sein bzw. zu werden. Gerade weil ihre Aufgabe nicht darin besteht, Schulen zu bilden, können hier Vor- und Nachteile verschiedener methodischer Ansätze bzw. deren Passgenauigkeit für spezifische Fragestellungen diskutiert werden. Kritisch bleibt hingegen festzuhalten, dass die meisten Zentren von der Abhaltung von Schools und Workshops auch finanziell abhängig sind, deren Organisation also eine Conditio sine qua non darstellen. Auch sind die Ressourcen für die Methodenlehre in den Curricula nicht ausgeprägt (Kalkstein und Mey 2021, § 5). Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass qualitative Methoden ohne methodologische Reflexion ihrer Grundlage entledigt und diese Debattenräume wichtig sind. Noch schärfer ließe sich formulieren: Jede Methode ohne Sozialtheorie ist dünn. Ich stimme Knoblauch (2007) zu, wenn er festhält, dass es »die sich durchsetzenden interpretativen Theorieansätze [sind], die den Durchbruch der qualitativen Methoden ermöglichten« (§ 5; Kursivsetzung im Original). So formuliert Knoblauch auch seine zweite These, die heute noch für das qualitative Lehren zutreffend erscheint: »Der Forschungszusammenhang interpretativer qualitativer Forschung bezieht sich einmal auf ihren theoretischen Rahmen: Die Kenntnis elementarer Positionen interpretativer Methodologie ist eine Voraussetzung für eine solche Forschung« (§ 19).

Zusammenfassend möchte ich herausstellen, dass die Angebote zumeist auf Bedürfnisse hinweisen, die in den regulären Methodencurricula nicht oder nicht ausreichend abgedeckt werden. Methodenzentren sind mit ihrem Angebot in diesem Sinne auch eine Art Qualitätssicherung in der qualitativen Forschung. Dort, wo Probleme sonst latent blieben oder die Forschenden versuchen würden, diese Probleme selbst zu lösen, bieten Methodenzentren passgenaue Leistungen, etwa Beratung, Vernetzung mit spezifischen Expert:innen einer Methode, Interpretationsgruppen und Ähnliches. Zwar werden sie oftmals als Kompensation für eine Unterfinanzierung der Lehre qualitativer Methoden innerhalb der Curricula eingesetzt und stellen ein »überwiegend punktuelles und lokales Lösungsangebot [dar], durch das die Methodenkompetenz an den jeweiligen Standorten gestärkt wird« (Kalkstein und Mey 2021, § 39). In dieser Einschätzung bleibt jedoch unterbeleuchtet, dass organisationale Einheiten eine Eigendynamik und dadurch ein zunächst nicht intendiertes Gewicht innerhalb der Universitäten bzw. Hochschulen und für die Curricula entwickeln können. Meines Erachtens ist die Erschließung von Debattenräumen eine solche positive Nebenwirkung.

2.2 Häufige Probleme in der Beratung zu qualitativer Forschung in den Methodenzentren

Ich möchte nun Probleme, die oft in die Beratung getragen werden, sortieren und an ihnen diskutieren, welche Rückschlüsse sich daraus für die Transformation des Lehrens und Lernens qualitativer Methoden ziehen lassen. Diesen Aspekt beschreibe ich anhand der WU Wien, da die dort seit mehr als zehn Jahren angebotene Beratung einen reichen Erfahrungshintergrund bildet.

Beratungen kurz vor Abschluss eines Forschungsprojektes

Zunächst gibt es zwei Typen von Anfragen an das Kompetenzzentrum, die in ihrer Struktur einer jeweils anderen Logik folgen: zum einen solche, die kurz vor Abschluss einer empirischen Arbeit an uns herangetragen werden, zum anderen jene, die uns ab der Konzeptualisierung eines qualitativen Projektes erreichen. Im ersteren Fall kommen die Kolleg:innen meistens zwischen Abschluss der Analyse und Erstellung eines schriftlichen Berichts bzw. Artikels auf uns zu. Die Probleme, die hier an die Berater:innen adressiert werden, betreffen entweder das Gesamtkonzept – zumeist ein Hinweis darauf, dass Forschungsfrage und Daten sowie Analysen nicht aufeinander abgestimmt sind – oder aber die Forschenden verlieren sich in der Datenfülle, da – etwa im Falle der Grounded-Theory-Methodologie (GTM) – zu viele Kodes produziert wurden, ohne diese zu verdichten, sodass »keine Story« zu sehen ist. Schon Glaser und Strauss (1967) haben vor der Gefahr gewarnt, zu lange im ausschließlichen Kodieren zu verhaften. Der Ratschlag »stop coding and record a memo on your ideas« (113) verwies früh auf die Thematik. Entsprechend gibt Hildebrand (2004) zu bedenken, dass die GTM als »theory as a triadic and circular process« (17) zu verstehen ist und somit das Bilden von Kodes nur einen Teil eines komplexen Prozesses zur Theoriebildung darstellt. Da dieses Problem in den Methodenzentren häufig sichtbar wird, ist zu vermuten, dass in den Lehrveranstaltungen zwar die Grundlagen vermittelt werden, weniger jedoch das Erlernen der konkreten Prozeduren, sodass hier Beratungsbedarf besteht.

Selbstverständlich werden auch in den institutionellen Betreuungen (etwa bei Dissertationen) Lösungen angeboten; das Methodenzentrum wird aber an die Seite gestellt, weil es als Organisationseinheit prozesshaft begleiten kann und auch für kleinere Fragen wiederholt abrufbar ist. Dieses wiederholte Abrufen von Beratung hat jüngst eine große Veränderung erfahren: Die Zeit der Covid-19-Pandemie hat digitale Formate niederschwellig verfügbar und neben den persönlichen Treffen auch rasche digitale Nachfragen ermöglicht (Miko-Schefzig und Reiter 2022). Tatsächlich hat das im Vergleich mit den davor üblichen Telefonaten insofern einen Mehrwert, als das visuelle Teilen von Dokumenten und Daten möglich wurde. Während wir zu Beginn der Pandemie angenommen hatten, dass die Beratungen stark zurückgehen würden, haben die digitalen Formate das Gegenteil bewirkt und das prozesshafte Begleiten gestärkt.

In den Fällen, in denen mit uns kurz vor Abschluss einer Arbeit Kontakt aufgenommen wird, versuchen wir, die Kolleg:innen wieder arbeitsfähig zu machen. Um das obige Beispiel weiterzuführen: Haben Forschende zu viele Kodes und können deren analytisch-integrativen Nutzen nicht mehr erkennen, gehen wir das Projekt noch einmal schrittweise durch, um nachzuvollziehen, an welchen Stellen Probleme aufgetaucht sind, und wir versuchen, Lösungen zu erarbeiten. Oftmals geht es dann darum, den analytischen und integrativen Nutzen der Kodes herauszuarbeiten und Interpretationsideen für das untersuchte Feld anzubieten. In dem hier skizzierten Beispiel werden auch Übungen zum Schreiben von Memos angeregt, wobei diese dann auch gleich gemeinsam analysiert werden können. Die Methodenzentren übernehmen also als außercurriculare Einheiten prozessorientiertes Vermitteln von qualitativen Methoden und können qualitativ Forschende tagesaktuell im Prozess ihres Tuns begleiten. Damit greifen sie – wie weiter oben bereits erwähnt – auf, dass Methoden nicht isoliert, sondern eingebettet in Forschungszusammenhänge gelehrt und angeeignet werden sollten (Knoblauch 2007). Die Zentren tun das nicht nur in einem einzelnen Workshop oder der spezifischen Beratungssituation, sondern in deren Zusammenspiel. Im genannten Beispiel etwa hat das Zentrum mit zwei aufeinander abgestimmten Angeboten reagiert: der Lösungssuche in den Beratungen und der Organisation und Implementierung eines Workshops mit dem Titel »Den roten Faden finden – Von der Analyse zum fertigen Text«, um das wiederkehrende Problem auch in Form einer Weiterbildung zu adressieren.

Beratungen am Anfang eines Forschungsprozesses

Anders gelagert sind die Anfragen, die uns am Anfang eines Prozesses erreichen. Da steht meistens eine erste Forschungsfrage oder sogar nur ein Forschungsfeld im Zentrum. Hier besteht das Bedürfnis, für ein vages Forschungsinteresse ein qualitatives Design zu konzipieren – hinsichtlich der Methodologie und der methodischen Umsetzung für die Datenproduktion und -analyse. Dabei ist es durchaus herausfordernd, dass die Kolleg:innen sehr unterschiedliche disziplinäre Hintergründe und methodische Wissensstände mitbringen. Ein großer Unterschied zu curricularen Lehr- und Lernangeboten ist es also, dass Studierende und Wissenschaftler:innen der WU Wien, unabhängig von einer Lehrveranstaltungsstruktur dann zu uns kommen können, wenn sie an einem Projekt (anfangen zu) arbeiten. In diesem Fall ist es Aufgabe des Zentrums, zunächst einmal herauszufinden, welche Forschungsfrage mit welchen Zielen verfolgt wird. Die große Herausforderung ist hierbei, prozessorientiert zur Seite zu stehen und gleichzeitig Wissensvermittlung im Sinne universitärer Lehre zu betreiben, ohne die Struktur einer Lehrveranstaltung zur Verfügung zu haben. Das kann bedeuten, in einer Art von Miniprivatissimum einen Überblick über verschiedene Möglichkeiten der Datenproduktion zu geben (siehe Abschnitt 3). Privatissima sind Lehrveranstaltungen für einen kleinen Hörer:innenkreis, daher scheint der Begriff für die klein gehaltenen Beratungskontexte passend.

3 Zielgruppenspezifische Lehr- und Lernangebote: Face-to-Face-Privatissima und digitale Lernräume

Ein besonderer Vorteil von Methodenzentren ist das Erstellen zielgruppenspezifischer Angebote. Dies meint hier zweierlei: Einerseits werden klar definierte Zielgruppen (etwa Promovierende, Lehrende, Studierende etc.) angesprochen, andererseits gibt es Angebote, die man pointiert bedarfsorientiert nennen kann, da sie sich situativ in einem Beratungsprozess ergeben und somit auch wechselnde Zielgruppen betreffen können. Im Folgenden betrachte ich zwei solcher Angebote näher, nämlich digitale Lernräume und Face-to-Face-Privatissima.

Im Falle der WU Wien gibt es neben den bereits erwähnten Angeboten eine Kooperation mit jener Organisationseinheit, die die internen Weiterbildungen organisiert. Diese stehen den Mitarbeiter:innen der Universität zur Verfügung und haben ein breites Angebot, unter anderem mit Kursen zu sogenannten Soft Skills, Sprachkursen oder auch Methodenworkshops zur quantitativen und qualitativen Forschung. Über die Jahre wurde eine Kooperation zwischen dem Kompetenzzentrum und der internen Weiterbildung etabliert, die sich bei der Planung von Workshops gegenseitig beraten. Ein Vorteil dieser Kooperation ist, dass die Weiterbildungsworkshops bei den gesammelten Erfahrungen und dem Bedarf aus den Beratungen am Zentrum ansetzen. Eine Abstimmung zwischen dem wissenschaftlichen Personal und der internen Weiterbildung ist hier also strukturell etabliert, sodass an den Anliegen der Mitarbeiter:innen nicht »vorbeigeplant« wird. Ein ähnliches Anliegen verfolgt etwa auch die Ruhr-Universität Bochum sowie das Grazer Methodenkompetenzzentrum, wenn sie »Lehrende bei der Planung und Durchführung von Lehrveranstaltungen« (Kalkstein und Mey 2021, § 20) unterstützen.

An der WU Wien gibt es zusätzlich eine Aufgabenteilung, die einer Zielgruppensteuerung entspricht: Während die interne Weiterbildung Basisworkshops organisiert, also etwa einen Überblick über qualitative Ansätze oder Einführungen in Computerprogramme wie ATLAS.ti, übernimmt das Methodenzentrum Fortgeschrittenenkurse und die Initiierung von methodologischen Debatten, zum Beispiel zu spezifischen visuellen Methoden, über deren Potenzial bei einer zunehmenden visuellen Vergesellschaftung oder die Frage, ob und wie eine logo-zentrische Wissenschaft auf die zunehmende visuelle Mediatisierung reagieren muss. Dieser Argumentation folgend, sehe ich ein Potenzial darin, Methodenzentren zusätzlich zu Lehrstühlen als Debattenräume für qualitative Methoden zu etablieren und dafür förderliche Strukturen auszuarbeiten. Keller (2014) analysiert in seinem Artikel zu den Zukünften der qualitativen Forschung die »umfangreiche[n] inhaltliche[n] und institutionelle[n] Vorschläge zur universitären Vermittlung qualitativer und interpretativer Vorgehensweisen« (§ 16) und fragt auf Basis dieser zunehmenden Institutionalisierung, ob wir »die universitäre Lehre qualitativer und interpretativer Vorgehensweisen einstellen und zu den klassischen Vermittlungsmethoden in Projekt- und Atelierkontexten zurückkehren« (ebd.) sollten. Dieses Anliegen wurde bereits im Memorandum für eine fundierte Methodenausbildung in den Human- und Sozialwissenschaften6 dargelegt. Methodenzentren haben die Möglichkeit, für ihre Zielgruppen experimentelle Kontexte zu entwickeln und etwa »die Diskrepanz zwischen Programmatik und pragmatischer Anwendung« (ebd.) zu beleuchten.

Die Miniprivatissima

Die im Abschnitt 2 bereits eingeführten Miniprivatissima sind ein weiteres Lernenvironment für qualitative Forschung. Sie sind auch ein Kennzeichen dafür, wie umfassend die Ausbildung in den Curricula ist. Die Face-to-Face-Lehre wird vor allem bei Dissertant:innen eingesetzt. Ein Spezifikum dieser Arbeit besteht darin, dass oftmals der Modus innerhalb einer Beratung verändert wird: Zunächst wird der Prozess eines spezifischen Forschungsprojektes besprochen. Dabei wird beispielsweise hinsichtlich der Datenanalyse erkennbar, dass die zu Beratenden bei der von ihnen gewünschten Analyseform nicht die notwendige Expertise aufweisen, um Entscheidungen hinsichtlich der Umsetzung treffen zu können. In einem solchen Fall wird spontan in einen Vortragsmodus gewechselt, der aufgrund der One-to-One-Situation nicht mit einer Vorlesung zu vergleichen ist, jedoch das monologisch vortragende Element mit ihr teilt. Zwar haben Methodenzentren nicht primär den Auftrag Einführungswissen zu vermitteln, jedoch sind diese Miniprivatissima geeignet, Kolleg:innen arbeitsfähig zu halten und zielgruppenorientiert Formen der Unterstützung zu kreieren. Die Privatissima zeigen meines Erachtens zwei Punkte auf:

Zum einen, dass es im Gesamtcurriculum von Disziplinen ein gewisses Stundenkontingent für die qualitative Methodenlehre gibt, dieses aber anscheinend nicht für den Erwerb aller Kompetenzen ausreicht. Diese Lücke füllen Methodenzentren mit ihrer prozessorientierten Lehre. Zum anderen zeigen die Privatissima, dass die Methodenlehre in ihrer vollen Breite und Tiefe ein so ausdifferenziertes Feld geworden ist (auch in der quantitativen und statistischen Forschung), dass ein Methodenmodul nicht alle Kompetenzen abdecken kann. Angesicht der Ausdifferenzierung der qualitativen Forschung generell (Reichertz 2021) und auch für einzelne Bereiche wie beispielsweise Datenvielfalt (Interview, audiovisuelle Daten, Artefakte u. v. m.), ist es bereits plausibel, dass die Breite kaum in einem Curriculum vermittelt werden kann. Damit meine ich nicht, dass ein breites Wissen über verschiedene Ansätze vorliegen muss, sondern allein die Fähigkeit, im Forschungsprozess kompetent Entscheidungen zu treffen. Wenn man Texte zur Vorstellung von Methoden durchsieht, finden sich immer wieder Hinweise auf die Wichtigkeit von Entscheidungen, etwa bei der GTM, den roten Faden zu entwickeln.

In diesem Zusammenhang sind die Angebote der Methodenzentren tatsächlich eine Art Rettungsanker für die curriculare Lehre. Wenn Betreuungsressourcen für Dissertationen oder Lehrangebote ausgeschöpft sind, sind Zentren nach wie vor für unterschiedliche Formate offen. Nimmt man das angeführte Beispiel, dann kann ich für das Methodenzentrum der WU Wien sagen, dass diese Prozesse des Entscheidens zu den Hauptanliegen unserer Nutzer:innen zählen, in denen sie sich Unterstützung erhoffen. Dies bietet die Möglichkeit, die angemahnten »Atelierkontexte« (Keller 2014, § 16) niederschwellig umzusetzen, ganz im Sinne der Gegenstandsangemessenheit qualitativer Methoden.

Digitale Lehrangebote

Die meisten Methodenzentren beschränken ihre Leistungen auf bestimmte Zielgruppen bzw. Qualifikationsphasen, an der WU Wien beispielsweise auf das Doktoratsstudium, und ausgewählte Formate sind auf die Mitglieder der Fakultät beschränkt. Eine sehr gute Möglichkeit, Angebote breiter zugänglich zu machen, sind digitale Formate. Diese sind nicht ganz neu. Mit ILMES, dem Internet Lexikon der Methoden der empirischen Sozialforschung,7 gab und gibt es bereits seit den 1990er Jahren ein solches Tool. Methodenzentren gehen in ihren digitalen Angeboten innovativ und divers vor. Das Methodenportal QUASUS der Pädagogischen Hochschule Freiburg etwa bietet auf seiner Website »digitale Selbstlerntools […], die Orientierung im Forschungsprozess geben sollen« (Kalkstein und Mey 2021, § 16).

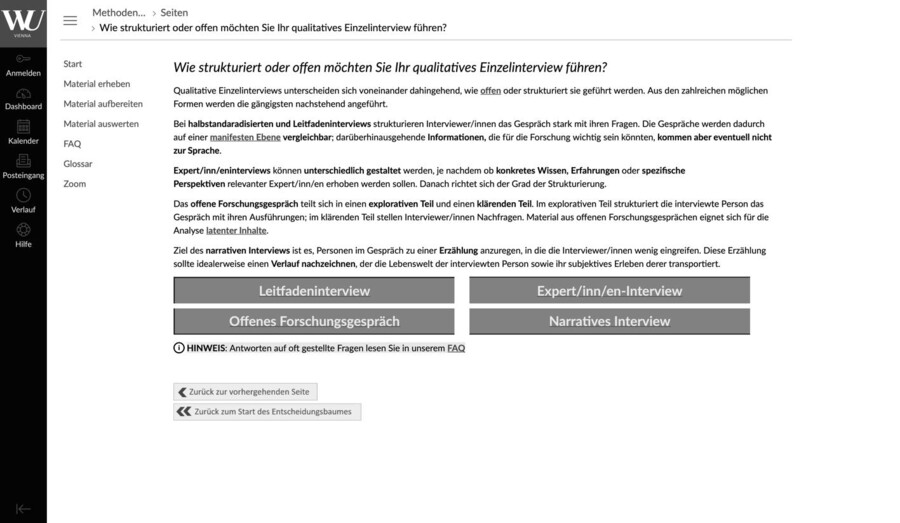

Das Zentrum an der WU Wien hat mit der »digitalen Methodenbox«8 ein Lerntool entwickelt, um Anfragen von Bachelor- oder Masterstudierenden zu steuern. Anstelle des Beratungsangebots des Zentrums, das anders als die Workshops für diese Gruppen nicht zugänglich ist, hilft die digitale Methodenbox, indem sie entlang eines Entscheidungsbaums durch qualitative Forschungsprojekte leitet (siehe Abbildung 1).

Methodenbox der Wirtschaftsuniversität Wien in Form eines Entscheidungsbaums

Die Methodenbox bietet die Möglichkeit des Selbststudiums. In der Beratung nutzen wir sie für Studierende mit noch geringen qualitativen Methodenkenntnissen. Anfragende werden gebeten, zunächst den Entscheidungsbaum zu nutzen, um neuralgische Punkte im qualitativen Prozess kennenzulernen. Das Anliegen ist, überhaupt ein »Gefühl« zu entwickeln, an welchen Stellen Entscheidungen zu treffen sind. Es wurde kein rein lexikalisches System (ähnlich wie Wikipedia) entwickelt, weil die Zielgruppe von Methodenzentren ihre Lernschritte anhand eines konkreten Projektes erledigen muss. Die Nutzer:innen unserer Angebote kommen zu uns, weil sie innerhalb eines konkreten qualitativen Forschungsprojekts bei einer Entscheidung unsicher sind, nicht weil sie eine lineare Einführung in ein gewisses Themengebiet benötigen.

Der Entscheidungsbaum kommuniziert in seiner Struktur auch eine spezifische Haltung zu qualitativer Forschung. Qualitative Forschung ist ein Prozess, bei dem Einzelwissen (etwa in Form eines Wikipedia-Eintrags) nur ein erster Schritt sein kann. Gerade bei nicht standardisierten Verfahren gehören die Anpassung von Methoden und methodische Entscheidungen an ein spezifisches Forschungsfeld zum Alltag (Froschauer und Lueger 2020). Eine und vielleicht sogar die zentrale Kompetenz für qualitative Forschung ist die Entscheidungsfindung selbst, die wir auch im Aufbau der Methodenbox spiegeln wollten.

4 Jenseits von qualitativ und quantitativ: Methodenzentren als Orte der Versöhnung

Das Kompetenzzentrum für empirische Forschungsmethoden der WU Wien hat eine Drei-Säulen-Struktur aus qualitativer, statistischer und quantitativer Expertise. Die Entscheidung, nicht nur zwischen qualitativ und quantitativ, in einer Dichotomie denkend, zu unterscheiden, folgte aus der Überzeugung, dass es auch für quantitative und statistische Forschung unterschiedliche Expertisen benötigt, was sich durch die aktuell gewordene Arbeit mit großen Datenmengen (Big Data) ex post als richtige Entscheidung erweist. Die Integration von qualitativen und quantitativen Methoden in einer gemeinsamen Infrastruktur wird an verschiedenen Standorten realisiert, so etwa in den Methodenzentren in Göttingen und Tübingen, wobei letzteres allerdings in der Praxis einen Schwerpunkt auf quantitative Methoden legt (Kalkstein und Mey 2021, Abschnitt 3.1).

An der WU Wien wird versucht, eine organisationale Verschränkung von qualitativen, quantitativen und statistischen Beratungen zu ermöglichen. Die Beratungsanträge von Wissenschafter:innen werden von Vertreter:innen aller drei Säulen gelesen und – das ist zentral – gemeinsam besprochen. Dies etabliert ein organisationales Umfeld, das strukturell gemeinsames Denken ermöglicht. Das war und ist bis heute nicht selbstverständlich und ist als ein Aspekt der Transformation zu verstehen. So schrieb Knoblauch noch 2007: »Es ist, so meine zweite These, vor allem dieser institutionelle Widerstand von Seiten der standardisierten, quantitativen Methoden, der erst die Differenz zu ›den Qualitativen‹ erzeugte« (§ 3). Diesem Befund kann man mit Blick auf die als »Esser-Hirschauer-Debatte« gelabelte Herausbildung der Akademie für Soziologie, die empirische Praxis abseits analytisch-empirischer Soziologie und somit qualitative und interpretative Ansätze abwertet, durchaus bis heute zustimmen (Scheffer 2017; Schmitz et al. 2020). Trotz alledem möchte ich den Nutzen, den eine solche Zusammenarbeit mit sich bringen kann, nun an einem konkreten Beispiel veranschaulichen.

Im statistischen Bereich gibt es am Kompetenzzentrum der WU Wien Expertise in der Analyse von großen Datenmengen (Rusch et al. 2013). Eine Fragestellung bei der Bearbeitung ist etwa die Klärung, an welcher Stelle ein Algorithmus Informationen aus der großen Datenmenge abtastet, um daraus sozialwissenschaftliche Modelle zu entwickeln. Dies ist letztendlich eine Samplingfrage, die auf Basis theoretischer Entscheidungen getroffen wird, was in der qualitativen Forschung unter Theoretical Sampling (Glaser und Strauss 1967) diskutiert wird. In einer Arbeit zu den WikiLeaks Afghanistan-Kriegstagebüchern (n = 77.000) (Rusch et al. 2013) wurden die mit verschiedenen Umständen im Afghanistankrieg verbundenen Todesfälle untersucht. Die Autoren9 gingen der Frage nach, »how data journalism, computational social science and other areas with interest in database data can benefit from modern statistical techniques« (ebd., 613). In ihrer Arbeit geht es auch um die Frage, welche Geschichten in den großen Daten liegen, die zu erzählen sozialwissenschaftlich relevant sind.

In der Zusammenarbeit mit den quantitativen Forschenden wurde etwas sichtbar, was in seiner Ausarbeitung sicher erst am Anfang steht: dass es, sowohl in der praktischen Umsetzung als auch in der methodologischen Debatte, strukturell und teilweise auch inhaltlich ähnliche Aufgaben zu bewältigen gibt. Fast ließe sich daraus schließen, dass die Weiterentwicklungen der quantitativen und statistischen Forschung in den Bereichen Big Data, Machine Learing, Deep Learning etc. die beiden Paradigmen methodologisch näher aneinanderrücken lassen. Auch in der quantitativen Bearbeitung großer Datenmengen ist es unmöglich, ohne theoretischen Startpunkt in der Samplingstrategie zu arbeiten. Dieser wird rein interpretativ hergestellt. Auch teilen beide Paradigmen das Ziel, eine Story mit und über die Daten zu erzählen: »To elicit stories out of complex data is a contemporary issue for journalists and (social) scientists, especially when the amount of data is large and cannot be processed easily by humans« (Rusch et al. 2013, 615).

Interessanterweise zeigte sich aber in den Debattenräumen, die es zwischen den qualitativen und quantitativen Mitarbeiter:innen im Kompetenzzentrum Sicht im alltäglichen Zusammenarbeiten niederschwellig gibt, dass zwar das Abgreifen der Daten gut funktioniert, die Erstellung der Geschichte aber nicht ohne Sinnkonstitution gelingt. Wenn auch die semantische Prozessierung statistisch immer besser wird, so bleibt die deutende Auslegung eine menschliche Tätigkeit. Das Geschichtenerzählen mit bzw. auf Basis von Daten plausibel zu ermöglichen, ist für beide Paradigmen charakteristisch. Auch die Perspektivität der Geschichten bei gleichzeitiger Datenbasiertheit findet sich sowohl im quantitativen als auch im qualitativen Storytelling, denn

»sozialwissenschaftliches Geschichtenerzählen funktioniert als Problem, Widerstand und Grenze der Interpretation. Auch qualitative Sozialforschung ist Wirklichkeitswissenschaft. Und obwohl ihre Annäherung an Wirklichkeit zweifellos eine perspektivische Re-Konstruktion entlang diskursiver Strukturierungen und Modellierungen darstellt, so ist sie doch nicht beliebig. Vielmehr setzt die Wirklichkeit ›Grenzen der Interpretation‹ (um eine Formulierung von Umberto ECO [2004] aufzugreifen), sie fungiert als Widerstand der Auslegung, als Irritation, als Bezugsproblem und Grenze des Denkens (OLIVIER DE SARDAN 2008) – wenn das zugelassen wird. Aus der Einsicht des THOMAS-Theorems, dass Menschen Situationen in folgenreicher Weise als real definieren, können wir unser eigenes Forschen, das immer Situationsdefinition ist, nicht ausnehmen« (Keller 2014, § 30).

In einem gemeinsamen Projekt aller drei Säulen des Zentrums versuchten wir nun, die Samplingstrategie der statistischen Kollegen mit der qualitativen zu vergleichen und Lernräume für beide Paradigmen abzuklären. Theoretical Sampling ist nicht trivial, wenn 77.000 Datenfiles zu bearbeiten sind. Gleichwohl ordneten wir – man traut es sich kaum auszusprechen – Kriegskontakte zwischen den Kriegsparteien zunächst nach Vorannahmen und Thesen aus der Literatur (etwa an welcher Stelle amerikanische Einheiten involviert waren und an welcher nicht; oder bei welchen Vorfällen Verletzte und Tote oder nur Tote oder nur Verletzte zu beklagen waren). Was sich an theoretischer Setzung durch die Forschenden bei der Erstellung der Algorithmen verstecken kann, bleibt trotzdem nichts anderes als ein theoretischer Samplingprozess. Ich war überrascht, dass die quantitativen und statistischen Kollegen interessiert an »unseren« Debatten zur Samplingstrategie waren, da das Prinzip »Zufallsstichprobe« in der Entwicklung von Algorithmen für diese neue Datensituation weniger gut funktionierte.

Für die Zukunft des Lehrens und Lernens qualitativer Forschung können wir davon ausgehen, dass es tendenziell eine Zunahme großer Datenmengen geben wird. Die jüngeren akademischen Debatten über den Umgang mit ChatGPT für Datenproduktion, Textherstellung oder die Originalität von Beiträgen sind erst der Anfang einer Entwicklung. Die Frage der Produziertheit von Daten stellt sich hier auf neue und überraschende Weise. Gerade für solche zum jetzigen Zeitpunkt noch unübersichtlichen Felder braucht es das, was Keller (2014) unter dem Begriff des »Ateliers« diskutiert hat. Es bedarf letztendlich der Räume für methodologische und methodische Grundlagenforschung, um Transformationen überhaupt denk- und lebbar zu machen. Die Kriegstagebücher werden nun im Zuge dieses Projekts auch qualitativ ausgewertet, jeder Entscheidungsschritt wird dokumentiert und aus qualitativer, statistischer und quantitativer Perspektive analysiert. Daraus entsteht ein reflexives Forschungstagebuch, das Entscheidungsprozesse der beiden Paradigmen explizit macht und eine Metaanalyse ermöglicht.

Diese Entscheidung greift zwei der fünf Thesen zu qualitativer Lehre von Hubert Knoblauch (2007) auf, nämlich die Thesen 4 und 5: Zum einen den Versuch einer »reflexiv-pragmatische[n] Methodologie der qualitativen Methoden« (4) (Kursivsetzung im Original) und zum anderen, dass »empirisch begründete Beschreibungen qualitativer Forschungsprojekte dann auch als ›Vorlage‹ für die Lehre dienen [können], sofern sie die faktische ›Methodologie‹ der Forschung beschreiben« (5) (§ 19; Kursivsetzung im Original). Bei These 4 gibt es aber eine interessante Wendung in dem Sinne, dass die reflexive Methodologie von dem – wenn man es denn so nennen möchte – konträren Paradigma übernommen wird.

5 Conclusio

Was lässt sich nun über die »Transformationen des Lehrens und Lernens qualitativer Forschung« aus Sicht von Methodenzentren sagen? Der Kern meiner Antwort findet sich auch in früheren Analysen, sowohl zum Lehren qualitativer Forschung (Knoblauch 2007) als auch den prognostizierten Zukünften (u. a. Keller 2014; Knoblauch 2013; Mey 2008).

Die fünf Thesen, die Knoblauch (2007) zum Lehren qualitativer Forschung ausformuliert hat, scheinen auch im Jahr 2023 grosso modo noch gültig zu sein. Ich habe dies an unterschiedlichen Stellen des Beitrags aufgegriffen und ausformuliert. Was sich geändert hat, sind aber die methodischen und institutionellen Umwelten qualitativer Lehre. Die Ausdifferenzierung qualitativer Methodologie und Methoden scheint einen Komplexitätsgrad erreicht zu haben, der die Lehre in den Curricula eher als Basisausbildung erscheinen lässt. Die Möglichkeit, aus einer Vielfalt an methodischen Optionen auszuwählen und hier kompetent Entscheidungen zu treffen, scheint den Bedarf an prozessorientiertem Lehren und Lernen zu verstärken. Das wurde bereits im erwähnten Memorandum für eine fundierte Methodenausbildung in den Human- und Sozialwissenschaften eingefordert, wenn von einer Lehre gesprochen wird, die

»in Umfang und Darreichungs-/Arbeitsform den methodischen Ansprüchen aus der (Forschungs-)Praxis Rechnung trägt und für die besondere Charakteristik qualitativer Forschung sensibilisiert, die forschungspraktische Logik eines qualitativen Forschungsstils plausibilisiert und eine begründete Methodenwahl und Anlage einer Studie zu entwerfen hilft« (Mey 2008, 9).

Die zunehmende Relevanz der Entscheidungskompetenz in einer hoch differenzierten Methoden- und Datenlandschaft innerhalb der qualitativen Forschung halte ich für eine wichtige und grundlegende Transformation.

Methodenzentren, gerade weil sie anlass- und projektbezogen aufgesucht werden, scheinen hier eine zentrale Rolle einzunehmen bzw. eine Lücke in den Curricula auszufüllen. Die Sorge, die Keller (2014) zu Recht anspricht, nämlich dass qualitative Forschung ihre Atelier- und Experimentkontexte gerade durch die Standardisierung und die Notwendigkeit, Methoden umsetzen zu können, verliert, scheint durch die Zentren abgemildert zu werden. Das ist überraschend, weil ihre Aufgabe, oberflächlich betrachtet, genau die Ermöglichung einer solchen raschen und pragmatischen Umsetzung von methodischen Projekten ist. Man könnte also annehmen, dass hier eben keine methodologischen Debatten oder Experimente erwünscht seien. Es scheint jedoch zumindest ansatzweise das Gegenteil der Fall zu sein: Gerade weil sie neuartige Organisationseinheiten sind, die nicht wie etwa Professuren auf lange Traditionen ihrer Umsetzung zurückgreifen, wird hier etabliert, was gebraucht wird. Nicht im Sinne einer Kosten-Nutzen-Rechnung, sondern im Sinne einer »Sinnkonstitution« (Hitzler 2007), »denn eine solche handlungstheoretisch fundierte, unmanierierte interpretative Forschung wird auch in Zukunft – und meines Erachtens weit mehr noch als bisher – vielfältige Optionen haben und eröffnen, [… um] zu kooperieren« (§ 31).

Zu den größten Transformationen im Bereich des Lehrens und Lernens gehören jene, die in Zusammenhang mit den digitalen Transformationen unserer Gesellschaft stehen. Hier stehen wir erst am Anfang einer vermutlich rasanten Entwicklung. Auf diese muss sowohl mit digitalen Lernräumen als auch mit einer methodologischen Auseinandersetzung mit der digitalen Struktur, die uns alltäglich umgibt, reagiert werden. ChatGPT ist das medial dominante Schlagwort der Stunde, das aus statistischer und mathematischer Sicht jedoch schon bald überholt sein wird. Die Dichotomie zwischen qualitativer und quantitativer Forschung gehört endgültig der Vergangenheit an – das werte ich als ausschließlich positive Transformation, die allerdings institutionell – wie die Debatte um die Gründung der Akademie für Soziologie zeigt – erst noch ankommen muss. Es stehen also spannende Entwicklungen im Bereich des Lehrens und Lernens an. Methodenzentren sind in diesem Zusammenhang kompetente universitäre Einheiten, die an der Ausarbeitung neuer Wege federführend beteiligt sind oder beteiligt werden sollten. Sie können vielleicht auch daran erinnern, dass es viel Übereinkunft gibt, die es zu erhalten gilt, denn

»so gut wie alle (auch die konstruktivistischen Ansätze) glauben an die Autorität der Daten oder besser an die Autorität der harten Wirklichkeit dort draußen. Diese soll teils weniger, teils mehr mittels typisierten praktischen Umgangs (Erhebungsmethode) in Daten transformiert und dann ebenfalls mit einer typisierten Praktik (Auswertungsmethode) analysiert werden« (Reichertz 2021, 354).

Anmerkungen

- [1]

- Die Namen der Organisationseinheiten sind unterschiedlich, sei es »Kompetenzzentrum für empirische Forschungsmethoden« in Wien, »Methodenzentrum« in Tübingen oder Bochum oder das »Methodenbüro« in Hildesheim. Um sie in ihrer Vielfalt als Einheit zu benennen, verwende ich das Wort Zentren.

- [2]

- Globalmittelstellen sind in Österreich jene Stellen, die im Rahmen der Leistungsvereinbarung mit dem Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung grundfinanziert und daher nicht auf Drittmittel angewiesen sind. Sie können be- oder entfristet sein.

- [3]

- Auch andere Zentren, etwa das Methodenzentrum in Tübingen, vereinen qualitative und quantitative Expertise.

- [4]

- https://www.efmdglobal.org/accreditations/business-schools/equis/ 2023 erhielt die WU Wien die Akkreditierung für weitere fünf Jahre.

- [5]

- Für diese Form des analytischen Zusammenkommens werden unterschiedliche Begriffe gewählt. In Österreich wird tendenziell der Begriff »Interpretationsgruppe« verwendet, in Deutschland wird öfter von »Interpretationswerkstätten« gesprochen. »Forschungswerkstätten« sind wiederum methodenspezifischer, während die vorher erwähnten oftmals versuchen, den Bedarf an Interpretationspersonal zu decken, wenn Kolleg:innen an einzelnen Instituten eine solche Gruppe benötigen. Schließlich existieren »Projektwerkstätten« (Mey 2021), die – ähnlich wie andernorts »Forschungswerkstätten« – den gesamten Studienablauf (von der Idee der Studie bis zu ihrer Dokumentation) im moderierten Peer-to-Peer begleiten.

- [6]

- https://berliner-methodentreffen.de/weiteres-memorandum/ Das Memorandum wurde im Anschluss an die Symposien Zur Lehr-/Lernbarkeit qualitativer Forschung und Qualitative Forschung in der Praxis auf den Berliner Methodentreffen Qualitative Forschung im Jahr 2006 und 2007 verfasst (Mey und Mruck 2014, 20).

- [7]

- http://wlm.userweb.mwn.de/Ilmes/

- [8]

- https://canvas.wu.ac.at/courses/134

- [9]

- In diesem Fall handelt es sich tatsächlich ausschließlich um männliche Kollegen.

Literatur

Acedo, Clementina und Conrad Hughes. 2014. »Principles for learning and competences in the 21st-century curriculum«. Prospects 44: 503–25. https://doi.org/10.1007/s11125-014-9330-1

Allert, Tilman, Bettina Dausien, Günter Mey, Jo Reichertz und Gerhard Riemann. 2014. »Forschungswerkstätten – Programme, Potenziale, Probleme, Perspektiven. Eine Diskussion«. In Qualitative Forschung: Analysen und Diskussionen, hrsg. v. Günter Mey und Katja Mruck, 291–316. Wiesbaden: Springer VS. https://doi.org/10.1007/978-3-658-05538-7_15

Brutus, Stéphane und Magda B. L. Donia. 2010. »Improving the effectiveness of students in groups with a centralized peer evaluation system«. AMLE 9: 652–62. https://doi.org/10.5465/amle.9.4.zqr652

Brutus, Stéphane, Magda B. L. Donia und Sigalit Ronen. 2013. »Can business students learn to evaluate better? Evidence from repeated exposure to a peer-evaluation system«. AMLE 12: 18–31. https://doi.org/10.5465/amle.2010.0204

Cabrera, Javier und Andrew McDougall. 2002. Statistical consulting. New York: Springer.

Derr, Jenice. 2000. Statistical consulting: a guide to effective communication. California: Duxbury Press.

Franken, Lina. 2022. »Digitale Daten und Methoden als Erweiterung qualitativer Forschungsprozesse. Herausforderungen und Potenziale aus den Digital Humanities und Computational Social Sciences«. Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research 23 (2): Art. 12. https://doi.org/10.17169/fqs-22.2.3818

Froschauer, Ulrike und Manfred Lueger. 2003. Das qualitative Interview. Wien: Facultas.wuv.

Fuhrmann, Laura, Günter Mey, Christoph Stamann und Markus Janssen. 2021. »Forschungswerkstätten als Orte des Schlüsselkompetenzerwerbs«. In Qualitativ Forschen als Schlüsselqualifikation. Prämissen – Praktiken – Perspektiven, hrsg. v. Alexa Maria Kunz, Günter Mey, Jürgen Raab und Felix Albrecht, 175–200. Weinheim: Beltz Juventa.

Glaser, Barney G. und Anselm Strauss. 1967. The discovery of grounded theory. New Brunswick et al.: Aldine Transaction.

Hitzler, Ronald. 2007. »Wohin des Weges? Ein Kommentar zu neueren Entwicklungen in der deutschsprachigen ›qualitativen‹ Sozialforschung«. Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research 8 (3): Art. 4. https://doi.org/10.17169/fqs-8.3.284

Kalkstein, Fiona und Günter Mey. 2021. »Methoden im Zentrum! Methoden ins Zentrum? Potenziale und Grenzen universitärer Methodenzentren für die Erweiterung der qualitativen Methodenausbildung«. Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research 22 (2): Art. 26. https://doi.org/10.17169/fqs-22.2.3736

Keller, Reiner. 2014. »Zukünfte der qualitativen Sozialforschung«. Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research 15 (1): Art. 16. https://doi.org/10.17169/fqs-15.1.2116

Knoblauch, Hubert. 2007. »Thesen zur Lehr- und Lernbarkeit qualitativer Methoden. Diskussionsbeitrag zur FQS-Debatte, Lehren und Lernen der Methoden qualitativer Sozialforschung«. Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research 8 (1). https://doi.org/10.17169/fqs-8.1.217

Knoblauch, Hubert. 2013. »Qualitative Methoden am Scheideweg. Jüngere Entwicklungen der interpretativen Sozialforschung«. Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research 14 (3), Art. 12. https://doi.org/10.17169/fqs-14.3.2063

Mey, Günter. 2008. »Lehre (in) der Qualitativen Forschung – Eine Leerstelle?«. Journal für Psychologie 16 (1). Zugriff: 09.10.2023. https://journal-fuer-psychologie.de/article/view/194

Mey, Günter. 2021. »Qualitative Forschung findet immer in Gruppen statt. Das ist nicht einfach, aber produktiv – Reflexionen zur ›Projektwerkstatt qualitatives Arbeiten‹«. In Anselm Strauss – Werk, Aktualität und Potentiale. Mehr als nur Grounded Theory, hrsg. v. Carsten Detka, Heike Ohlbrecht und Sandra Tiefel, 125–44. Opladen: Barbara Budrich.

Mey, Günter und Katja Mruck. 2014. »Qualitative Forschung: Analysen und Diskussionen. Zur Einführung in den Themenband: Hintergrund, Konzept, Erfahrungen und Reflexionen zum ›Berliner Methodentreffen Qualitative Forschung‹«. In Qualitative Forschung: Analysen und Diskussionen, hrsg. v. Günter Mey und Katja Mruck, 9–32. Wiesbaden: Springer VS. https://doi.org/10.1007/978-3-658-05538-7_1

Miko-Schefzig, Katharina und Cornelia Reiter. 2022. »Video-mediated situations as a basis for new societal spaces during and after the COVID-19 crisis«. Discussion Paper Series/Center for Empirical Research Methods Nr. 2022/1.

Mruck, Katja. 2005. »Providing (online) resources and services for qualitative researchers: challenges and potentials«. Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research 6 (2): Art. 38. https://doi.org/10.17169/fqs-6.2.461

Peniche, Gwen und Jarg Bergold. 2000. »Überlegungen zum Peer-Reviewing in FQS«. Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research 1 (1): Art. 30. https://doi.org/10.17169/fqs-1.1.1140

Reichertz, Jo. 2021. »Ordnung hinter der Vielfalt?«. In Begegnen, Bewegen und Synergien stiften, hrsg. v. Marc Dietrich, Irene Leser, Katja Mruck, Paul Sebastian Ruppel, Anja Schwentesius und Rubina Vock, 343–60. Wiesbaden: Springer VS. https://doi.org/10.1007/978-3-658-33632-5_19

Reichertz, Jo. 2017. »Neues in der qualitativen und interpretativen Sozialforschung?« Zeitschrift für Qualitative Forschung 18 (1): 71–89. https://doi.org/10.3224/zqf.v18i1.06

Rusch, Thomas, Paul Hofmarcher, Reinhold Hatzinger und Kurt Hornik. 2013. »Model trees with topic model preprocessing: An approach for data journalism illustrated with the WikiLeaks Afghanistan war logs«. The Annals of Applied Statistics 7 (2): 613–39. https://doi.org/10.1214/12-AOAS618

Scheffer, Thomas. 2017. »Interview mit Prof. Dr. Thomas Scheffer – Für eine multiparadigmatische Soziologie in Forschung und Lehre«. Soziologieblog. Zugriff: 09.10.2023. https://soziologieblog.hypotheses.org/10920

Schmitz, Andreas, Christian Schmidt-Wellenburg, Daniel Witte und Maria Keil. 2020. »In welcher Gesellschaft forschen wir eigentlich? Struktur und Dynamik des Feldes der deutschen Soziologie«. Zeitschrift Für Theoretische Soziologie 8 (2): 245–80. https://doi.org/10.17879/zts-2019-4207

Wiedemann, Gregor. 2013. »Opening up to big data: Computer-assisted analysis of textual data in social sciences«. Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research 14 (2): Art. 23. https://doi.org/10.17169/fqs-14.2.1949

Zhao, Xinshu, Jun S. Liu und Ke Deng. 2013. »Assumptions behind intercoder reliability indices«. Annals of the International Communication Association 36 (1): 419–480. https://doi.org/10.1080/23808985.2013.11679142

Die Autorin

Katharina Miko-Schefzig ist Privatdozentin an der Wirtschaftsuniversität Wien und leitet dort das Kompetenzzentrum für empirische Forschungsmethoden. Sie ist außerdem Lektorin am Institut für Soziologie der Universität Wien. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in den Methoden der qualitativen Sozialforschung, der interpretativen Theorie, der qualitativen Forschung mit Vignetten, der Sicherheits- und Polizeiforschung sowie in der visuellen Soziologie und dem sozialwissenschaftlichen Film.

Kontakt: PD Dr.in Katharina Miko-Schefzig,

Kompetenzzentrum für empirische Forschungsmethoden, Wirtschaftsuniversität Wien,

Welthandelsplatz 1, A-1020 Wien

E-Mail: kmiko@wu.ac.at